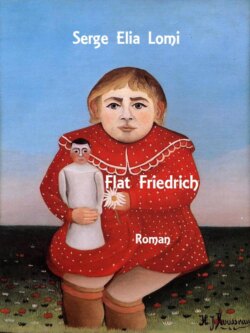

Читать книгу Flat Friedrich - Serge Elia Lomi - Страница 8

Kapitel 2

ОглавлениеAbsturz

Seit geraumer Zeit widmete ich mich der Wissenschaft luziden Träumens. Stompy, ein Arbeitskollege, der inzwischen nicht mehr unter den Wachenden weilte, hatte mich darauf gebracht. Er war fast so etwas wie ein Freund gewesen, obwohl wir über die Dinge des alltäglichen Lebens niemals auch nur ein Wort verloren hatten.

Ich weiß nicht, warum er gerade mich angesprochen hatte. Wahrscheinlich hatte er in mir den Tagträumer erkannt, den, der selbst mit weit geöffneten Augen gegen Bäume läuft.

Eines Tages, beim Mittagessen in der Kantine, war er, durch Schicksals Fügung oder eigenes Zutun, auf dem Platz mir gegenüber gelandet. Ich nehme an, dass sich das Schicksal in diesem Fall herausgehalten hat. Ich schätze, er hatte mich anvisiert wie der Jäger den Bären, den es zu erlegen gilt. Mit dem Unterschied, dass der Bär reichlich wenig von des Jägers Hatz hat, die ihm das Leben nimmt. Ich hingegen erhielt ein neues, ein zusätzliches Leben.

Ich merkte seine Blicke auf meinem Gesicht, fand sie unangenehm, sagte aber nichts. Ein anderer hätte einen Kommentar vom Stapel gelassen wie: „Guck auf dein Essen!“ oder „Hab ich ´n Playmate im Gesicht hängen oder warum starrst du mich so an?“ Ich aber ertrug die Blicke und wartete auf seinen Zug. Ich bin stark in der Defensive, in der Reaktion (zumindest bilde ich mir das ein), für den Angriff eignet sich mein Mundwerk nicht.

Plötzlich streckte er die Hand aus, so mir nichts, dir nichts, über das Essen hinweg. Damit hatte ich nun allerdings nicht gerechnet.

„Stompy“, sagte er.

„Was?“ erwiderte ich, und selbst die Kartoffelstücke bewegten sich fragend zwischen meinen mahlenden Zähnen.

„So heiße ich. August Stompy.“

„Ach so, ja.“ Ich ergriff seine Hand, schüttelte sie schwach. „Segwick. Friedrich.“

Wir aßen schweigend weiter, ich hatte den Blick auf meinen Teller gerichtet, er weiter auf mein Gesicht.

„Hast du letzte Nacht geträumt?“ fragte er, wieder unvermittelt. Entweder der Kerl hatte gehörig was auf dem Kasten und etwas zu sagen oder er war ein Kandidat für die Klapsmühle. Ich hielt die letzte Variante für wahrscheinlicher. Und sollte mich gründlich irren.

„Was ist denn das für eine Frage?“

„Eine gewöhnliche Frage. Sie ist so einfach, dass man sie kaum umformulieren kann.“

„Zumindest ist das keine Frage, die man beim Mittagessen stellt. Und keine, mit der man eine Bekanntschaft knüpft!“

„Sagst du! Aber ich finde, das ist die einzige gültige Frage! Alle anderen Fragen haben ausgedient. Du wirst es bald erfahren, wenn du offen bist.“

„Offen? Am Butt oder was? Nein, nein, lass mal gut sein! Offen brauche ich gar nicht zu sein. Nicht für so einen hergelaufenen Vogel, der merkwürdige Fragen stellt!“

„Merkwürdig.“ Stompy strich sich mit zwei aneinander gelegten Fingern über das Kinn. Er schien zufrieden mit dem Verlauf des Gesprächs, das er sich in dem Zwischenreich, in welchem man aus der Wirklichkeit in den Traum hinüber gleitet, ausgedacht zu haben schien. „Gutes Wort! Merkwürdig. Trifft die Sache so ziemlich genau. Ist es merkwürdig, dass die Sonne an jedem neuen Tag aufgeht? Ist es merkwürdig, dass uns nie die Fantasie ausgeht? Ist es merkwürdig, dass du beim Aufstehen immer noch derselbe Typ bist wie beim Zubettgehen? Bist du überhaupt noch derselbe Typ wie gestern?“

„Hör mal zu“, sagte ich, plötzlich ungehalten. Wenn mich etwas nervt, kann ich schnell die Fassung verlieren. Das geht schneller als ein Flatballspieler den Ball in die Luft bekommt. „Komm mir nicht mit diesem philosophischen Pferdemist! Mein Sohn bewirft mich schon jeden Tag zu Hause damit. Wenn es sich um tatsächlichen Mist handeln würde, hätte ich die höchste Wasserrechnung des Landes, so oft müsste ich dann unter die Dusche!“

„Ach so! Schön gesagt! Philosophischer Pferdemist! Ha!“ Sein Lachen war so falsch wie der Sonnenuntergang auf einem Werbeplakat. Aber sein Gesicht war vom Amüsement gezeichnet. Machte sich der Spinner lustig über mich?

„Aber vielleicht hörst du erst einmal zwei Minuten zu, bevor du mir so kommst!“ fuhr er plötzlich giftig fort. „Zwei Minuten, ja? Wenn du danach immer noch den Eindruck hast, es handele sich bei meinen zugegeben nicht gerade alltäglichen Ausführungen um etwas, das auf den Acker oder in die Toilette gehört, bin ich gerne bereit, ein letztes Wort in deine Richtung zu sagen, das so alltäglich ist wie Dünger oder Stuhlgang, nämlich: Tschüss!“

Die Ausdrucksweise Stompys ging mir schon jetzt auf den Zeiger, aber die Aussicht, ihn in zwei Minuten los zu sein, war eine Perspektive. Sollte er doch fortfahren mit seinem Geschwätz, in genau zwei Minuten würde ich diesem mit einem einfachen Hinweis auf die Uhr ein Ende bereiten!

Ich blickte auf meine Armbanduhr. Der Sekundenzeiger hatte gerade die Zwölf passiert und wanderte schon mit hurtigen Schritten in Richtung Drei, ein Mut machender Anblick. Ich gab meinem Gegenüber mit der einen Hand ein Zeichen, fortzufahren, während ich mit der anderen Hand die Gabel führte, die ein saftiges Stück Fleisch aufspießte.

„Schon mal was vom luziden Träumen gehört?“ fragte Stompy. „Natürlich nicht, ich sehe es schon am Fragezeichen in deinem Gesicht! Gut, ich versuche dir mal einen kurzen Abriss zu geben! Im Nachgang, wenn deine Neugier alle deine Bedenken und Vorbehalte in die Flucht geschlagen hat, kann ich dir immer noch stundenlange Vorträge halten.“

„Beeil dich lieber, ´ne halbe Minute ist schon um!“

„Gut. Zieh dann aber bitte deine Redezeit ab, wenn du mir schon so dazwischen fährst, sei ein fairer Schiedsrichter!“

Ich winkte ungeduldig, damit er endlich fortfahre. Er schien kein geeigneter Kandidat für knappe Ausführungen.

„Also beim luziden Träumen hast du dein Bewusstsein so sehr im Griff, dass du dir darüber im Klaren bist, dass du gerade träumst. Du nutzt also deine Traumzeit für schöne oder lehrreiche Erfahrungen. Es ist nicht dein Unterbewusstsein, das die Traumgeschichte zur Entfaltung bringt, du selber bestimmst die Geschehnisse. Du kannst überall hingehen, kannst alles tun. Ohne die Konsequenzen fürchten zu müssen, die in der Wirklichkeit ja in der Regel höchst unangenehm ausfallen. Schon immer mal Lust gehabt, eine Bank zu überfallen? Eine Spritztour ins All zu unternehmen? Du kannst die Zeit auch nutzen, um eine neue Sprache zu lernen! Oder ist die sexuelle Schiene eher dein Ding? Hattest du schon einmal zwei, drei oder vier Weiber? Auf einmal, meine ich! Du kannst einen ganzen Harem haben, im Traum ist das möglich!“

Die zwei Minuten liefen aus. Ich lächelte. Dann lachte ich. Und schüttelte den Kopf. „Du willst mir doch irgendwas verkaufen! Was ist es? Das Ebook, in dem ich das alles noch einmal im Detail nachlesen kann? Was du mir zum ‚Spottpreis’ von ’nem halben Vermögen anbietest?“

Stompy lächelte müde, als habe er diesen Einwand erwartet. „Mit Verlaub, aber bei dir ist doch nichts zu holen! Bei unserem Gehalt sind Extraausgaben tabu. Wenn es mir ums Geld ginge, würde ich durch die Villenviertel ziehen! Im Übrigen ist all das, was ich dir hier nahe zu bringen suche, im Internet nachzulesen. Im Grunde genommen brauchst du mich gar nicht!“

„Sehr schön!“ sagte ich, nahm mein Tablett, auf dem sich jetzt nur noch schmutziges Geschirr, kein Essen mehr, befand und wandte mich zum Gehen. „Dann bin ich jetzt auch weg!“

Ich spürte seinen Blick in meinem Rücken und noch etwas anderes. Etwas, das von unten kam, aus dem Unterbauch hinaufstieg, als kribbelndes Gefühl, und schließlich als Gedanke in meinem Kopf enden sollte. Doch so weit war es noch nicht.

Der Himmel leuchtet azurblau. Er ist hell, und trotzdem ist die Sonne nicht in Sicht. An ihm hängen die Sterne und der Mond – der volle Mond –, als habe sie dort jemand hin geklebt. Der Boden unter meinen nackten Füßen ist hart und trocken, sonnengebräunter Lehm, dessen matschige Konsistenz wohl eine Million Jahre zurückliegt. Ich bewege mich wie unter Wasser, die Luft sträubt sich gegen meinen Körper, und kaum habe ich einen Fluch auf den Lippen, um mich darüber zu beschweren – bei wem auch immer -, wird die Luft plötzlich schneidend dünn, und jetzt setze ich mich in Trab. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Dieser Gedanke hämmert meinen Schädel weich, im Rhythmus meines pumpenden Herzens. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Keine Zeit zu verlieren.

Der Himmel spannt sich weit und mächtig über die nackte Landschaft. Ich sehe bis zum Horizont, und der einzige Gegenstand, an dem mein Blick hängenbleibt, ist ein herrschaftliches U-förmiges Gebäude, das grob geschätzt 20, 30 Kilometer entfernt von mir liegt. Es kann sich natürlich auch um eine Strecke von 100 Kilometern handeln, so ganz ohne Referenzpunkt muss in dieser Gegend jede Schätzung scheitern.

Das ist es, denke ich, und ein Schauer läuft mir kalt über den Rücken. Das Haus der tausend Sünden.

Ich werfe meinen Motor an und überwinde die Strecke wie im Schlaf, und ich muss grinsen über den Vergleich, weil da so viel Wahrheit drinnen steckt wie in einem Bonmot von Balzac.

Wie im Schlaf. Ha ha!

Das Gebäude ist weiß, und Efeu rankt sich um die Flanken wie die Arme der Geliebten, die einen nicht gehen lässt. Ein schmiedeeisernes Tor, drei oder vier Meter hoch, mit einem Wappen in der Mitte (fleischige Lippen umschließen einen stolzen Phallus), spricht zu mir. Es fragt mich nach dem Codewort. Noch bevor ich darüber nachdenken kann, höre ich mich sagen: „Fellatio.“

Das zweigeteilte Tor öffnet sich. Das goldglänzende Wappen wird in der Mitte auseinandergerissen, so dass der abgebildete Akt vorübergehend unterbrochen wird.

Ich gehe eine in Serpentinen angelegte Einfahrt hinauf. Mein Schritt verlangsamt sich, und ich schnaufe noch ein wenig von der Anstrengung, die hinter mir liegt. Auch wenn man die Dinge wie im Schlaf erledigt, hinterlassen sie doch Spuren.

Dann stehe ich am Fuß einer in Cinemascope angefertigten Treppe. Ihre Stufen sind so breit, dass mein Blick sie ohne Drehung des Kopfes nicht vollständig erfassen kann.

Es sind vier Stufen. Jede Stufe, die ich zurücklege, erzeugt ein neues Wort in meinem Kopf.

Befreie – die – missbrauchten - Frauen.

So lautet meine Mission.

Ich betätige die Klingel. Sie ist so klein und unscheinbar, man kann sie leicht übersehen. Sie hebt sich von der Hauswand ab wie ein Muttermal von einem Körper.

Fast augenblicklich kommt Bewegung in die Szene, die Tür schwingt zurück. Ein breitschultriger Riese in weißem Anzug öffnet die schwere, holzvertäfelte Tür, dessen Mitte wieder dieses Wappen trägt. Die Relationen des Riesen haben ungefähr so viel mit Vernunft zu tun wie meine Mission mit der Wettervorhersage. Seine Hände sind wie Schaufeln, ich schätze, ich könnte zur Hälfte darin verschwinden. Die zwei-Meter-Arme hängen wie nutzlos herab, aber der Typ braucht nur einmal auszuholen, und die Welt ist nicht mehr das, was sie einmal war. Sein Kopf hingegen ist eine Stecknadel im Vergleich zu seinen übrigen Ausmaßen. Ich kann gerade einmal erkennen, dass sich sein Mund in kauender Weise bewegt.

Er blickt eine Weile zu mir herab, eine Weile, die eine Ewigkeit zu währen scheint, und sein Gesicht ist eine finstere, dräuende Masse, ehe es in Wallung gerät und sichtlich an Farbe und Frohsinn gewinnt. „Willkommen, Gast! Treten Sie doch näher!“

Der Riese tritt höflich einen Schritt zurück – ich glaube, die Erde beben zu hören - und deutet mit einem Arm ins Innere des Hauses.

Ich folge der Einladung des Riesen und übertrete die Schwelle des Hauses. Wenn ich wollte, wenn ich wirklich wollte, bräuchte ich nur einmal auszuatmen, und der Riese samt Haus und allen weiteren Einzelheiten würde sich in Luft auflösen ... Aber was hätte ich davon? Ich will meine Mission erfüllen. Da drinnen warten eine Menge verlorener Seelen auf jemanden wie mich, ihre genaue Anzahl kenne ich nicht. Diese muss ich retten.

Ich befinde mich in einer schmucken Eingangshalle mit hoher Decke. In die Wände sind in bildhauerischer Kunst Szenen der griechischen Mythologie eingearbeitet sowie Szenen aus dem Werk von de Sade. Es ist ein wildes Bildgemisch, das die Augen betäubt und die Lider flattern lässt. Götter schweben in erhabener Positur über dem Schicksal der Menschen, die es sich angelegen sein lassen, ihre Geschlechtsteile in Position zu bringen. Kopulierende Körper sind so ineinander verschlungen, dass man ihre Gliedmaße nummerieren und eine erklärende Legende fertigen müsste, um Ordnung zu schaffen.

Für einen scheinbar endlosen Moment bleibt mir die Luft weg. Der Riese wartet geduldig. Er kennt ihn wohl schon, den staunenden, umherschweifenden Blick, von anderen Gästen. Dann, um mich aus der Trance in die Wirklichkeit zurückzuholen, sagt er: „Hatten Sie eine angenehme Anreise?“

Es hat etwas Komisches, den Blick von den Körperteilen abzuwenden und ihn wieder auf den Riesen zu richten. Er ist die Förmlichkeit in Person, so schwer und klobig er auch daherkommt.

„Ja“, sage ich und entscheide, dass ich es mir erlauben kann, etwas mehr von meiner Situation preiszugeben: „Na ja, die Rakete ist mir abgeschmiert, ich musste notlanden und die letzten Kilometer zu Fuß zurücklegen, also, ich bin ein bisschen müde, aber ich bin froh, hier zu sein, endlich! Ich habe schon viel von Ihrem Haus gehört!“

Je mehr Worte man macht, belanglose, gewöhnliche Worte, desto weniger Verdacht erregt man.

„Es ist ein tolles Haus. Sie werden alles so vorfinden, wie Sie es sich wünschen!“

Der Riese fasst meine Schultern und dreht mich gegen die Wand. Dann tastet er mich ab, nach Waffen oder sonstigem Kram, der in diesen Räumen verboten ist.

„Reine Routine“, sagt er, und in seinem Tonfall schwingt die Nachricht mit, dass er diese Worte unzählige Male am Tag von sich gibt.

Als er fertig ist, hebt er wieder die Hand – ich weiche geistesgegenwärtig einen Schritt zurück – und deutet in die Tiefe der Eingangshalle, wo sich ein Raum öffnet.

„Bitte nehmen Sie doch im Wartezimmer Platz! Sie werden dann aufgerufen! Ihre Nummer ist die 22!“

Ich gehe ins Wartezimmer, an dem Riesen vorbei und habe für einen Moment die schreckliche Vorstellung, dass ich ein Wurm sei, der am Rand seines Schuhs um sein Leben fürchten muss. Aber die Vision verschwindet, noch ehe ich es tatsächlich mit der Angst bekommen kann. Ich rufe mich innerlich zur Ordnung, balle die Fäuste an meiner Seite und erinnere mich daran, wer ich bin. Wenn ich hier aufgeräumt habe, wird vom Riesen allenfalls sein Stecknadelkopf übrig sein, und der wird ein letztes Mal tonlos seufzen, ehe er ins Nirwana purzelt ...

Ich betrete das Wartezimmer, das groß und hoch ist und mit ledernen, gepolsterten Stühlen aufwartet. An der Wand hängen erotische Gemälde aus vielen hundert Jahren Kunstgeschichte. Es handelt sich um Originale. Ich weiß es so sicher wie ich weiß, dass in den Kellern dieses Hauses unvorstellbare Dinge vor sich gehen. Unvorstellbar? Ich werde sehen ...

Männer in Anzügen warten hier. Es sind acht an der Zahl, ich bin der neunte. Der eine oder andere blickt auf und nickt mir stumm zu. Der überwiegende Teil scheint mein Eintreten gar nicht zu bemerken. In ihrem Schoß, über dem sich streckenden Geschlecht, bäumen sich elektronische Bücher. Sie lesen mit fiebrigen Lippen, ihre Augen reiten im Galopp über die Zeilen.

Aus kleinen, in die Wand eingelassenen Lautsprechern dringt das weibliche Stöhnen sexueller Begierde. Von geilen Weibern ausgestoßene Satzfragmente bilden darin die Spitzen, die einen wohligen Schauer in der männlichen Zuhörerschaft auslösen. Sie erzeugen den Wind, der das erotische Feuer weiter anfacht.

Ich streiche mir den Staub von der Krawatte und nehme Platz. Mein Blick wandert an den meterhohen Wänden hoch, an den ebenso in Wonne wie in Farben getränkten Gemälden vorbei, und endet am Dachfenster, durch das gleißendes Licht in den Raum fällt, ich muss blinzeln. Architekt und Einrichter haben einen Preis verdient, finde ich. Der Ort ist ebenso einschüchternd wie einlullend, je nach Betrachter. Wenn man sich fallen lässt und entspannt zurücklehnt, gleicht der Aufenthalt einer Meditation.

Ich greife nach dem für mich bereitgestellten Ebookreader an der Flanke meines gepolsterten Sitzes. Der Bildschirm leuchtet auf, und die Auswahl erotischer Literatur umflirrt mein wankendes Gemüt. Ich entscheide mich schließlich für den Roman eines schwedischen Autors, wie es scheint, zumindest lässt sein Name schwedische Herkunft vermuten, ich habe nie von ihm gehört. Jonas Lundgren prangt in fetten Lettern über dem Titel des Romans: Das Geheul der Göre.

Männliche Allmachtsfantasien gewürzt mit einer ordentlichen Prise Frauenverachtung und einem Schuss expliziter Schilderungen, denke ich und beginne zu lesen.

Kapitel 1

Nächtliches Heulen

„Hörst du nicht? Friedrich! Friedel!“

Sie schüttelte ihn, zunächst sanft, dann heftiger.

„Deine Tochter! Sie schreit!“

Er stöhnte. Die Luft, die er ausstieß, stank nach Schlaf und Abenteuer. Beides musste sich nicht ausschließen. Schließlich konnte man im Schlaf die ungehörigsten Sachen erleben. Von denen man bei Tag noch nicht einmal zu träumen wagte.

„Friedrich! Du schläfst doch gar nicht! Du simulierst doch!“

Ich öffnete die Augen. Die zornesrote Fratze meiner Frau befand sich nur wenige Zentimeter über meinem Gesicht, das sich anfühlte, als hätte man es mit Hammer und Meißel bearbeitet und dann in Watte gepackt.

„Deine Tochter! Hörst du nicht?“

Felicitas schrie tatsächlich. Schrie und weinte.

Mit einem Satz war ich aus dem Bett. Für meine Kinder würde ich durch Feuer gehen. Ich fühlte mich gerädert, aber meine Gliedmaßen gehorchten noch. In einer Geschwindigkeit, die Curtis Taylor, dem Weltraumhelden, zur Ehre gereicht hätte, war ich im Zimmer meiner Tochter. Ihr Puppenhaus brachte mich fast zu Fall, als ich dagegen stieß, doch ich konnte mich durch eine höchst geschickte Ausgleichsbewegung auf den Beinen halten (von einem musste Nick seine motorischen Gaben ja haben). Auf den publikumswirksamen Salto verzichtete ich allerdings in Ermangelung jubelnder Anhängerschaft.

Eine Puppe wurde durch den Aufprall in die Tiefe gerissen, landete auf dem Boden, wodurch ein Kontakt ausgelöst wurde. In einer quäkenden Blondinenstimme sagte sie: „Hallo, ich bin Dolly, und ich liebe es zu shoppen! Gehst du mit mir Schuhe kaufen?“

Ich konnte nur hoffen und mein Nötigstes tun, dass aus Felicitas eines Tages alles andere als so ein dummes Luder wurde! Und ich hoffte inständig, dass sie die Puppen irgendwann in der Ecke vermodern ließ! Noch waren sie stets geschminkt und gemäß aktueller Mode frisiert, aber wartet nur, dachte ich, auch ihr werdet älter, werdet grau und alt, faltig und schrumpelig, und dann interessiert sich keiner mehr für euch – weil ihr keine Seele habt!

Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, und dann, Unachtsamkeit und Ungeschick gaben sich die Hand, stolperte ich über Sandy Spacelight, die noch immer am Boden lag, gestraft von der Verachtung meiner Tochter. Nick wäre ihr mit einem Sprung, kombiniert mit einem Dreifach-Salto, ausgewichen. Ich musste mir eingestehen, dass seine akrobatischen Fähigkeiten wohl doch nicht meinen Genen zuzuschreiben waren.

Immerhin gelang es mir, meine Hände in abstützender Weise nach vorne zu bringen, so dass der Sturz gemildert wurde. Auf allen Vieren, wie ein treuer Köter, krabbelte ich ans Bett meiner Tochter und tastete nach ihr. Ich fand sie aber nicht! Das Bett war leer. Düstere Vorahnungen stiegen in mir auf ...

Ich hastete durch die Wohnung, blickte kurz in das Zimmer meiner friedlich schlummernden Söhne, aber ich musste der Stimme folgen, die jammernde und flehentliche Töne an mein Ohr trug ...

Im Wohnzimmer bildeten die Schatten ein friedliches Stillleben, aber ich war ihr ganz nahe, meiner Tochter, die in einem fort nach ihrer Mutter schrie. Und weinte.

Schön, dass die gerufene Mutter den Vater machen lässt, dachte ich bitter. Und nach erfolgter Rettung durch Daddys Hand würde sich meine Tochter schluchzend an Mummys Brust drängen, und meine Frau würde die Ernte kindlicher Dankbarkeit einfahren, während ich im Bewusstsein meiner Mikrobenhaftigkeit ins All hinausblicken und irgendeinem geheimen Schöpfer danken würde: dafür, dass er mir in höchster Gefahr mal wieder seine Unterstützung nicht versagt hatte ...

Meine Augen, die sich immer noch nicht vollends an die Dunkelheit gewöhnt hatten, scannten den Raum ab, und als mir ein Luftzug in die Pyjamahose fuhr, fiel mein Blick auf die geöffnete Tür des Balkons, den ich nun in Angriff nahm. Ich eilte hinaus. Zuerst sah ich nichts Auffälliges, alles in Butter, dachte ich, doch dann stieß meine Tochter nach kurzer Verschnaufpause wieder einen Schrei aus, und dieser kam von unten.

Da hing sie nun also, meine Tochter; mit einer Hand umfasste sie die Balkonbrüstung, und die Dunkelheit unter ihr war neun Stockwerke tief. Alles in Butter, na klar.

Einige Nachbarn hatten bereits die Fenster geöffnet, aber niemand sagte etwas. Sie wunderten sich stumm und genossen das Spektakel, als handelte es sich um eine Szene auf ihrer TV-Wall. Ich wunderte mich nicht, kein bisschen.

In letzter Zeit hatte meine Tochter ein neues Hobby für sich entdeckt (sagte ich bereits, dass sich 7jährige in einem schwierigen Alter befinden?): Sie wandelte im Schlaf. Sie tat dies inzwischen mit einer erschreckenden Regelmäßigkeit, und natürlich hatten wir deswegen bereits einen Arzt konsultiert. Beruhigende Worte, das ist wohl sein Spezialgebiet, hatte ich gedacht, als wir aus seiner Praxis gekommen waren. Außerdem hatte er uns ein Medikament verschrieben. Als ich den Beipackzettel entfaltete, hatte ich noch keine Ahnung. Als dieser Zettel, der sich als kleines Büchlein getarnt hatte, das sich in jeder Hosentasche verstauen lässt, vollständig entfaltet war, nahm er die gesamte Fläche unseres Wohnzimmers ein. Während die Zusammensetzung des Medikaments in einem übersichtlichen Absatz zusammengefasst war, schien der Absatz mit den Nebenwirkungen in etwa so viele Spalten zu haben wie das Universum Sterne aufweist: Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Übelkeit, Erbrechen, Panikattacken, Schweißausbrüche, Schaumbildung im Mund, Halluzinationen, Doppeltsehen, Erblindung, Durchfall, Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, Nasenbluten, unkontrollierte Zuckungen, Zittern, Mundgeruch, Kälte- und Hitzewallungen, Fieber, Leberfunktionsstörungen, Nierenversagen, Bluthochdruck, Lachanfälle, Verlust der Sprache, Depressionen, Psychosen, Wahnvorstellungen, Alpträume, Paranoia, Hörverlust, Stimmen im Kopf und so weiter und so fort. Am Ende der Liste betrat sogar der Tod die Bühne der eindrucksvollen Aufzählung.

Nein, danke, hatte ich gedacht und das Teufelszeug, das in der Tarnung als Medikament Einzug in unschuldige Haushalte fand, dahin verfrachtet, wo es hingehörte: in den Müllschlucker, der die Pillen geräuschvoll zerkaute.

„Daddy, Hilfe!“

Felicitas umklammerte mit einer Hand die Brüstung des Balkons und blickte aus schreckgeweiteten Augen zu mir auf. Der kalte Weltraum mit seinen zahllosen Sternen und fernen Galaxien bäumte sich über uns. Er scherte sich einen Dreck um die Szene, in der jeden Moment ein kleines Mädchen den Tod finden konnte. In den umliegenden Fenstern bildeten Licht und Bewegung eine Einheit des Staunens. Köpfe wurden in die Nachtluft gehalten, die so dick und schwer war, dass man den Eindruck hatte, es mit einer Wand zu tun zu haben. Keiner sagte etwas, niemand wollte in die Szene eingreifen. Schließlich war der rettende Vater auf der Bildfläche erschienen; an ihm war es, alles zum Guten zu wenden.

„Ok, Felicitas“, sagte ich und ließ mir Zeit mit der Aussprache ihres Namens, maß jeder Silbe die Bedeutung zu, die sie verdiente. Die aufkeimende Panik in mir war ein Tier, das nach meinem Herzen schnappte. Dieses wiederum legte ein Trommelsolo hin, das es in sich hatte.

„Was du auch tust, loslassen wäre die schlechteste Idee! Ich glaube, da unten kommt gerade niemand vorbei, der dich auffangen kann ...“

„Daddy, hilf mir doch!“

Der flehentliche Blick, die vorquellenden, geröteten Augen waren so familientauglich wie ein Tag beim Schlachter. Sie gehörten auf die Geisterbahn eines Jahrmarkts.

„Natürlich tue ich das! Habe ich dich je im Stich gelassen?“

Ich lachte nervös. Ich beugte mich weit über die Brüstung. Ich zitterte.

„Ist alles kein Problem! Musst jetzt nur ruhig bleiben! Mach einfach die Augen zu und tu so, als würdest du schlafen ...“

Schweiß verließ in rauen Mengen meine Stirn und regnete meiner Tochter ins Gesicht. Meine Hand, die sich zum rettenden Griff ausformte, tauchte durch die Dunkelheit wie ein U-Boot, das den Launen des Meeres schutzlos ausgeliefert ist.

„Daddy, ich falle!“

„Nein, du fällst nicht! Hör zu, alles will ich akzeptieren, von mir aus zählst du die Sterne oder du lässt dir neue Schimpfworte für die Insekten einfallen, die dir um die Ohren surren und nichts Besseres zu tun haben, als mit ihren Flügeln zu schlagen, sind zu blöd, um sich eine ordentliche Kultur zu errichten, aber den Himmel bevölkern sie in Scharen, sie wissen nicht, wie es ist, wenn sich unter ihnen der Abgrund öffnet, einmal mit den Flügeln geschlagen – Zackzack! -, und sie befinden sich wieder auf Wolke Sieben, die Mistviecher ...“

„Daddy!“

„ ... alles will ich akzeptieren, aber fallen tust du nicht!“

„Da-ddyyyyy!“

„Ja! Ich bin noch da! Greif meine Hand!“

Felicitas bewegte ihre freie Hand in die Richtung meiner zuschnappenden Rechten. Aber so sehr sie sich auch streckte und so weit ich mich auch über die Brüstung lehnte, zwischen Vater- und Tochterhand tat sich eine Leere auf, die in etwa so lang und breit war wie mein trommelndes Herz.

Ich kletterte über die Brüstung. Eine eilig einberufene Konferenz in meinem Gehirn war im Rahmen einer Kosten/Nutzen-Abwägung zu dem Ergebnis gekommen, dass höchstes Risiko zu fahren war, dass mein Leben im Falle des Sturzes meiner Tochter keinen Universalcent mehr wert sei und ich dann nicht nur den Raketenbau, sondern auch mein Eheleben und die Träumerei an den Nagel hängen konnte ...

Ich ging in die Hocke, verlor dabei fast den Halt, und das Raunen der Nachbarn stieg in den unerbittlichen Nachthimmel empor, dem die Szene immer noch egal war. Während ich mit einer Hand die Brüstung fest umklammerte, stieß ich mit der anderen Hand durch die Dunkelheit. Südlich meines pulsierenden Herzens hörte ich meine Tochter keuchen. Ich spürte den Luftzug ihrer Finger, die nach meinen tasteten. Gleich, in Sekunden, würde ich ihre Hand greifen und zu mir hochziehen, an mein tobendes Herz, und ich würde sie niemals mehr einen Schritt alleine gehen lassen, nein, keinen einzigen ... Ein Grinsen zerriss mein in eiserner Konzentration befindliches Gesicht, in welchem der Schweiß eine Pfütze zu bilden schien. Ich kam mir plötzlich stark und mächtig vor, ich war ein Held.

„Was ist denn hier los?!“

Agatha, meine Frau, betrat die Bühne. Sie hatte ein untrügliches Gespür für den richtigen Moment. Ihr Auftritt verlieh der Szene zusätzliche Dramatik. Die Nachbarn in den umliegenden Fenstern bewegten die Hand an den Mund, der ein Loch des Entsetzens in die Nacht riss ...

Ich warf einen Blick auf meine Frau, die sich einen Bademantel angezogen hatte. Sie schnürte ihn gerade zu und tat dies mit einer Sorgfalt, die im Zusammenhang der Szene, die sie noch zu erfassen suchte, surreal anmutete. Ihr suchender Blick blieb schließlich an dem meinen hängen.

Als das Erkennen in ihre Augen trat, als sie mich und Felicitas da hängen sah, umwoben von nachtschwarzer und abgründiger Dunkelheit, blieb der Schrei in ihrer Kehle stecken. Meiner auch. Nur Felicitas’ Schrei trieb durch die Nacht.

Während sie fiel, neun Stockwerke tief.