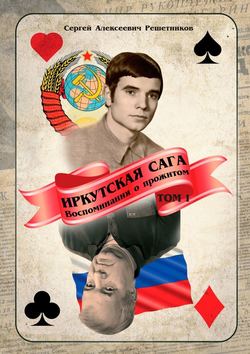

Читать книгу Иркутская сага. Воспоминания о прожитом. Том 1 - Сергей Алексеевич Решетников - Страница 10

Жил-был Сергей

Жизнь продолжается

ОглавлениеПродолжается и мое повествование. Чуть раньше, 12 апреля 2016 года, я находился в Питере. Приехал на день рождения к своему другу молодости Михаилу Молчанову. В подарок привез большую картину замечательных иркутских художников Алексея и Оксаны Яшкиных, написанную по моему замыслу. На ней мы с Мишей изображены на Шаман-камне у истока Ангары из озера Байкал. А из облаков на нас смотрят жены – наши земные ангелы-хранители, находящиеся всегда рядом, всегда готовые защитить своих иногда непутевых мужей.

Поскольку супруга Михаила Алла сильно загрипповала, время празднования дня рождения мы сократили, зато у меня появилось время для поиска моих питерских родственников, находясь непосредственно в Питере. Я смог посетить могилку прежней жены Миши Нины Николаевны, с которой они прожили почти четверть века, умершей пять лет назад. Хотелось поискать могилы моих давно ушедших родственников, с которыми при жизни я никогда не виделся, просто не довелось повстречаться в водовороте дел или по малолетству. А о существовании других я даже не знал.

Михаил Молчанов и я на фоне картины Оксаны Яшкиной

Путешествуя по просторам интернета, я познакомился с публикациями в блоге историка из Казани Галины Соколовой о священнослужителе Вятской губернии Серапионе Андреевиче Фаворском – моем прадеде по женской линии моего отца. И это событие вдохновило меня на поиски и на рассказ о себе и своих корнях для моих потомков.

Родословной своей я занялся недавно, несколько месяцев назад, уже будучи на пенсии. В основном для дочери и моих повзрослевших внуков – Алексея и Сергея. эта потребность возникла как бы сама собой, я как бы почувствовал зов предков в историю рода.

Вспоминаю, как несколько лет назад мне приснился мой дед Алексей Васильевич Решетников. Живем мы в сибирском городе Иркутске рядом с озером Байкал. Здесь же нашли свое последнее пристанище и мои близкие родственники Решетниковы: отец, дед, бабушка, тетя Ира, сестра отца, – уроженцы Вятской губернии, Галя – моя старшая сестра; Щекотов Георгий Семенович – мой тесть, а теперь вот и моя мама.

Алексей Васильевич Решетников в молодости

В сновидении дед смотрел на меня любя и ничего не говорил. Потом он меня позвал, и мы с ним отправились в путешествие. Пролетели мы над землей до места его захоронения в Свердловском районе, что недалеко от политехнического института, где я учился. Тогда, на полевых занятиях военной кафедры в семидесятые годы прошлого столетия, мы часто проходили через пустырь мимо могилы майора медицинской службы Решетникова А. В. – моего деда. Бывало всем взводом останавливались и, помолчав, шли дальше. Но сейчас дед вел меня над совсем незнакомой мне местностью. Пустыря уже не было, поскольку все вокруг было застроено домами. Рядом стояли разные гаражи, детские площадки, киоски, мелкие магазинчики. Все прилегающие к кладбищу территории серьезно и кардинально преобразились, наполнились жизнью.

Проснулся я внезапно с чувством тревоги. Я не был на могиле деда много лет. Двадцать с лишним лет я проработал на севере Иркутской области в Усть-Илимске. Командировки в Иркутск были краткосрочными, и для посещения могилы деда, каюсь, время не находил, нет мне в этом оправдания.

Утром посадил в машину жену Елену, свою уже не очень молодую маму (тогда она еще была жива) и мою дочь Олю. Мы поехали к деду. Дорогу я определял исключительно по тому маршруту из сновидения, иначе бы просто не нашел. Проехать незнакомыми ранее потайными тропами к уже почти забытому старому кладбищу было непросто, но мы добрались.

Была весна, пал или, другими словами, поджог сухой травы, вызвал шквальный огонь, который за один вчерашний день уничтожил все деревянное на территории погоста. Не сразу, но мы с мамой нашли могилу деда. В куче золы от деревянного памятника и насаждений я откопал табличку с соответствующей надписью о дате рождения и смерти. Просто чудо – табличка была в самом пекле, но не пострадала!

Если бы я не приехал сейчас, то потом найти могилу было бы практически невозможно.

Вера и Алексей Решетниковы в молодости

Своего деда Алексея Васильевича Решетникова, рожденного 17 марта 1892 г. в Слободском уезде Вятской губернии, я не застал на этом свете. Он умер 8 ноября 1952 года в возрасте 60 лет, а я родился 19 апреля 1954. По воспоминаниям моей бабушки Веры (1902—1990 гг. урожденной Фаворской) и моей мамы Надежды Решетниковой (урожденной Нетупской), я знаю, что Алексей Васильевич был образованным человеком. Он окончил с отличием Казанский университет, был умным, обаятельным и добрым. Эрудит, ходячая энциклопедия – так его называли во врачебно-санитарной службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), где он проработал значительную часть своей жизни. За свою врачебную практику и добросовестный труд он был награжден орденом Ленина. По моему мнению, это просто немыслимое достижение для простого врача.

По свидетельству о рождении мой дед был из крестьян, хотя в некрологе написано, что из портных. Его отец Василий Стефанович тоже родом из Вятской губернии. Мама моего деда Павла Васильевна Решетникова (урожденная Бульканова) проживала в Вятке. К сыну Алексею Васильевичу она иногда приезжала, чтобы погостить. Где похоронена Павла Васильевна я не знаю. Скорее всего, на своей родной Вятской земле. Там у нее были три дочери: Анна (13.10.1894 г.р.), Юлия (01.07.1897 г.р.), Таисия (19.09.1898 г.р.) и, наверное, много внуков.

Две сестры деда – Елизавета (14.10.1895 г.р.) и самая младшая, Клавдия (9.10.1909 г.р.), жили и работали в Иркутске (стиль дат старый). О том, что это были достойнейшие люди, говорят их правительственные награды, которые случайно оказались на хранении у моей мамы, очевидно от бабушки – В. С. Решетниковой.

Клавдия Васильевна Решетникова в последние годы своей трудовой деятельности работала главным инженером Сосновской геологоразведочной экспедиции – крупнейшей в регионе. Одна из главных задач, стоящих перед Сосновской экспедицией, была разведка урановых месторождений.

Клавдия Васильевна Решетникова

Сбросив атомные бомбы на Японские мирные города Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, безумные американские «ястребы» планировали уже нанести ядерные удары по СССР – первый в 1950 году тридцатью атомными бомбами по 20 городам, затем в 1957 – 133 атомными бомбами по 70 городам.

Для создания своей атомной бомбы СССР требовался уран, много урана. Стояла задача по разведке и добыче урановой руды для ее дальнейшей переработки в оружейный уран—235. Правительством СССР для противодействия атомной угрозе были созданы структуры под непосредственным руководством Лаврентия Павловича Берии – первого заместителя председателя Совета Министров СССР, ранее зловещего генерального секретаря Госбезопасности СССР. Одну из таких структур, позже названную Министерством среднего машиностроения, долгие годы потом возглавлял «атомный» министр Ефим Павлович Славский.

Для первого атомного реактора И. В. Курчатову требовалось 36 тонн урана, а добыча урана со всех рудников страны в 1945 году была около 14 тонн. Где брать уран?

На первых порах выручил немецкий уран – около 100 тонн. Его нашли на тайных складах Германии, не успевшей использовать урановый концентрат по назначению. Этого хватило на первый и частично второй, уже промышленный, реактор для наработки плутония – заряда для первой атомной бомбы. Остальную часть урана для второго реактора добыли по крохам на всех рудниках и старательских артелях, где только было возможно.

Известно 150 разновидностей минералов, содержащих уран. Геологам Сосновской экспедиции, образованной для реализации этих целей в 1947 году, предстояло найти такие месторождения с промышленными объемами залегания урановой руды. И геологи достойно справлялись с поставленной задачей – в 1950 году в стране уже было добыто 417 тонн урана. Усилиями геологов и промышленников была создана и 29 августа 1949 г. испытана первая советская атомная бомба, а уже в августе 1953 г. была испытана водородная бомба.

Дружная команда специалистов Сосновской экспедиции разведала промышленные залежи урана: Мраморного, Арамоготуйского, Дурулгуевского и других месторождений, попутно открыла ряд месторождений, например, Удоканское медное. Оно было разведано командой Анатолия Анатольевича Семихатова – отца моего друга детства Сергея Семихатова.

Меня переполняет чувство гордости, когда я думаю о том, что к созданию ядерного щита нашей Родины через Клавдию Васильевну причастна и наша семья – семья Решетниковых.

Об этих, приведенных выше, ранее засекреченных данных, я узнал из публикации ветерана Владимира Зенченко в сети интернет («Секретная экспедиция. Фрагменты истории урана до 1955 года». – от 22.02.2012 г.).

Елена Решетникова – дочь Клавдии

У Клавдии Васильевны была дочь – Лена Решетникова. С ней мы установили контакт. В замужестве она Махалина, живет в Москве. Я попросил ее написать мне о своих детях и внуках. Жду ответа.

Елизавета Васильевна Решетникова

Про Елизавету мне почти ничего неизвестно.

Клавдия Васильевна (22.10.1909—24.02.1972) упокоилась на Радищевском кладбище города Иркутска, где похоронен мой папа (5.09.1924—20.06.1977), сестра Галя (9.02.1953—20.01.1986), бабушка Вера Сергеевна Решетникова (4.06.1902—5.08.90) с дочерью Ириной Алексеевной (13.01.1926—29.03.1991) – моей тетей, мама (19.01.1925—27.04.2016).

Вернусь к повествованию о моем деде. Его очень ценили и любили, поэтому его кончина была большой утратой для семьи, друзей и коллег. Умер Алексей Васильевич 8 ноября 1952 года. Вот текст сообщения о смерти Решетникова А. В.

Никролог, стр. 1

Никролог, стр. 2

8 ноября 1952 года после непродолжительной, тяжелой болезни скончался Алексей Васильевич Решетников – старейший инспектор Врачебно-Санитарной службы Восточно-Сибирской железной дороги, член КПСС с 1941 года, секретарь парторганизации Врачебно-Санитарной службы.

А. В. Решетников родился в 1892 году в городе Слободском (бывшей Вятской губернии) в семье портного, имевшей одного сына и 12 дочерей (примечание: информация некорректная, так как по факту 7 детей мальчиков и девочек умерли маленькими, не дожив до взрослых лет. Алексей Васильевич был единственным и самым старшим мужчиной при пяти сестрах). Окончив начальное реальное училище в 1910 году, он поступил в Казанский Университет. Не имея поддержки со стороны родителей (отец умер в 1910 году, мать работала санитаркой в больнице), Алексей Васильевич учился и жил на мизерную земскую стипендию и частично подрабатывал частными уроками. Окончив в 1916 году медицинский факультет, Алексей Васильевич начал свою трудовую жизнь с должности участкового врача в селе Сатаур Марийской автономной области; с 1919 года работал санитарным врачом в Кировской области, с 1 июля 1926 года поступил впервые на железнодорожный транспорт санитарным врачом ст. Свердловск Пермской ж. д., затем переводился на ст. Чита Забайкальской ж. д., где работал по специальности и доверенным врачом Дорпрофсожа.

С 1934 по 1941 год и с 1945 года до последних дней своей жизни Алексей Васильевич работал на Восточно-Сибирской железной дороге в г. Иркутске на руководящих должностях Врачебно-Санитарной службы.

В годы Отечественной войны в 1941—1945 гг. Алексей Васильевич служил в рядах Советской Армии начальником Санчасти погранотряда НКВД в г. Кяхта.

Алексей Васильевич был членом Иркутского отделения Общества по распространению политических и научных знаний.

За службу в Советской Армии Алексей Васильевич был награжден Правительственными наградами «За Победу над Германией» и «За Победу над Японией». За выслугу лет и безупречную работу в области здравоохранения Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1952 г. награжден ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.

Алексей Васильевич РЕШЕТНИКОВ был эрудированным врачом, хорошим специалистом, активным организатором дела здравоохранения на железной дороге. Вел большую общественную работу. В лице Алексея Васильевича коллектив медико-санитарных работников дороги потерял чуткого, ответственного товарища. Память о нем сохранится навсегда.

Если мой дед Алексей Васильевич Решетников лечил физические недуги, занимался профилактикой инфекционных болезней, то мой прадед Фаворский Серапион Андреевич (отец бабушки Веры – мамы моего отца Алексея Алексеевича) врачевал души и был потомственным священнослужителем.

Серапион Андреевич Фаворский

В лихие революционные годы, из-за защиты святой веры и церковных ценностей, он подвергался репрессиям, был арестован. Фотографий Серапиона у меня нет, о его жизненном пути после ареста в 1918 году я узнал позже в процессе дальнейшего поиска. Знаю, что бабушка Вера не афишировала свое происхождение (в свидетельстве о ее смерти указано Вера Сергеевна). Служители церкви были тогда по идеологии коммунистов чуть ли не врагами народа. Над ее отцом при аресте издевались, били, истязали, что и явилось в последствии причиной его смерти 19 июня 1925 года. Но о его житие я узнал позже. На одном из вятских сайтов я нашел публикацию от 1967 года о контрреволюционном мятеже (а в действительности – попытке защиты веры и имущества церкви), устроенном якобы отцом Серапионом. Позже немного расскажу о ее содержании.

Многих священнослужителей в те годы зверски убивали, а их родственники подвергались гонениям. Думаю, бабушка оберегала нас от возможных репрессий и преследования. Иначе вряд ли дед удостоился бы ордена Ленина, я никогда бы не стал первым секретарем Усть-Илимского горкома комсомола – сибирского города трех Всесоюзных ударных комсомольских строек.

Кажется, парадоксальным: потомственный православный священник Серапион и его правнук Сергей – комсомольский работник. Но меня волна атеизма не коснулась. Ритмы стройки, боевые будни Усть-Илима и производственные подвиги тех лет никогда не противопоставлялись православной вере, и если бы встал вопрос об отречении от предков, я, не раздумывая, послал бы большевиков твердо куда подальше.

Неслучайно в жизни мне три раза приходилось начинать с нуля: первый раз – из-за отказа от партийной работы при коммунизме, второй раз – из-за отказа подчиняться алчным советским чиновникам при занятии коммерцией на заре перестройки, и третий раз – за отказ поддержать подлость ублюдков из силовых структур уже в современной России. Подробнее об этом расскажу чуть позже. Из всех этих схваток я всегда выходил победителем, но на это уходило немало энергии.

Я люблю своих предков, мой характер – это их частичка. Свои поступки я всегда соизмерял с тем, что скажет об этом моя бабушка Вера и тетя Ира.

Ирина Алексеевна Решетникова всю свою жизнь посвятила лечению людей. Как высококлассный офтальмолог она помогла многим тысячам людей восстановить зрение. В коллективе железнодорожной больницы, где она долгое время заведовала глазным отделением, ее заслуженно уважали и любили. Когда тетя Ира пошла на пенсию, я пролистал ее трудовую книжку. Записей о перемене места работы минимум, в основном, повышения по службе. А вот благодарностей и поощрений море. Не хватило места для таких записей в стандартном объеме трудовой книжки, еще и вкладыш был полностью занят. Вот такой замечательный был человек.

Ирина Алексеевна Решетникова

Бабушка Вера и тетя Ира постоянно помогали моей маме в житейских делах и в воспитании детей материально и морально. В моем понимании это были святые люди. Они до самой смерти проживали вместе в Иркутске.

О моей маме и родственниках по материнской линии я могу говорить тоже только добрые слова в превосходной степени. О них напишу в другом разделе воспоминаний во второй и третьей книге «История моей семьи».

Быть любимым всеми своими родными и любить их всех – это дорогого стоит. И я благодарен им за возможность испытывать такое счастье на протяжении всей жизни.

Мой отец Алексей Алексеевич был вятским, родился в городе Малмыже ныне Кировской области. Был он очень умным человеком, выдающимся шахматистом города Иркутска.

Мои родители разошлись, когда я был еще маленьким. Но любовь к отцу я пронес через всю свою жизнь. Когда мы жили вместе, он массу времени уделял мне, много читал и занимался со мной теорией шахмат. Я в пятилетнем возрасте обыгрывал его друзей шахматистов-перворазрядников. Вспоминается случай.

Пришел к нам в дом заядлый шахматист Михаил Макаров и попросил отца сыграть с ним партию. Отец в шутку говорит:

– Ты не дорос до моего уровня, обыграешь моего сына Сережу, тогда посмотрим, тогда и сыграем.

Михаил Макаров – слева, я, мама и папа во дворе нашего дома

Делать нечего, Михаил расставляет шахматы на доске, зовет меня, пятилетнего мальчика. Играет по отношению ко мне пренебрежительно и вскоре получает мат! Вторую партию играет уже напряженно, потеет, волнуется и совершает ошибки.

Получив второй мат, он уже не контролирует своего поведения, наступает что-то подобное истерике. Он срывает со своего пиджака значок перворазрядника по шахматам и бросает его в мусорное ведро. Забирает принесенную с собой бутылку водки, громко хлопает дверью и стремительно уходит прочь. Больше я его у нас не видел. Наверное, слишком велика была его обида.

Не мог он знать, что пятилетний Сережа, благодаря усилиям отца, почти в совершенстве изучил наследие чемпионов мира: Михаила Ивановича Чигорина, Александра Александровича Алехина и ряда других великих шахматистов и был способен предвидеть развитие шахматной партии на много ходов вперед.

Ниже приведу статью из местной газеты «Байкальские вести», которую издает Владимир Матиенко, где о кипучей шахматной жизни Иркутска и о моем отце вспоминает другой видный шахматист И. Л. Копылевич.

Уголок шахматиста. «Вся жизнь – шахматы».

Выпуск №3 (620) 25 января 2016 года

Рубрику ведет Рамиль Мухометзянов

Продолжение. Начало в «БВ» №2.

Продолжаем знакомиться с воспоминаниями живущего ныне в Израиле иркутского шахматного ветерана Ильи Львовича Копылевича, записанными его сыном Борисом.

Шахматный турнир

– Всерьез заниматься шахматами я начал в возрасте 12 лет, – рассказывает Илья Львович. – Научил меня древней игре мой товарищ Юрий Петров, который хорошо играл и заметно выделялся среди мальчишек на улице Фридриха Энгельса. Он показал мне различные дебюты, продемонстрировал популярные эндшпильные окончания.

Свое шахматное восхождение Илья Копылевич начал еще в довоенную пору, став одним из призеров школьного первенства Иркутска 1940 года. Первым тогда был Георгий Килессо. А второе и третье места поделили Дантон Брикман и Илья Копылевич.

– 2 января 1941 года Юра Петров позвал меня во Дворец пионеров и школьников на шахматную олимпиаду города Иркутска. Придя туда, мы узнали, что желающих участвовать в олимпиаде набралось аж 156 человек, – вспоминает Илья Львович. – Среди них самыми известными были Анатолий Петров, в 12-летнем возрасте ставший чемпионом города среди школьников, и будущий школьный чемпион области Володя Брытин, редактор шахматного отдела в молодежной газете «За здоровую смену».

Играли по олимпийской системе. Мне выпал номер 18, а первым соперником стал симпатичный парнишка Мяло, впоследствии директор Иркутской ГЭС. Я у него выиграл. Играли с часами, по 10 минут каждому из соперников на партию. Когда осталось 24 участника, нас разделили на две группы по 12 человек в каждой, и 3 января мы продолжили борьбу. В своей группе я занял шестое место и оказался последним, кто прошел в финал. В финале собрался цвет шахматной школьной публики. Я занял пятое место. Запомнилась блестящая игра Алексея Решетникова. Впервые появившись во Дворце пионеров и школьников, он уверенно занял первое место. Впоследствии мы с Леней вместе учились в Иркутском авиационном техникуме и неоднократно с переменным успехом встречались за шахматной доской.

Возвращаясь в 1941 год, важно отметить, что школьные шахматы были очень популярны в Иркутске. Заслуга в этом, прежде всего, была Всеволода Евгеньевича Чайковского, занимавшегося с ребятами во Дворце пионеров и школьников.

– Замечательный, интересный был человек, который не только занимался организацией шахматных соревнований, но и проводил с нами познавательные теоретические занятия, способствовавшие быстрому росту нашего шахматного мастерства, – вспоминает Илья Львович. – В марте 1941 года я победил в чемпионате Иркутска и одновременно выполнил норматив третьего спортивного разряда. В чемпионате области отличился Владимир Брытин, вскоре отправившийся на фронт и в 1944 году погибший в боях за Родину. Чайковский, Брытин, Колмаков и другие талантливые ребята сложили свои головы на полях сражений. Но шахматная жизнь не остановилась!

Борис Копылевич,

Анапа, специально для «Байкальских вестей».

Продолжение следует.

Персоналии

Брикман Дантон Израйлевич (1927—2002) – известный иркутский ученый-медик, активно занимался шахматами в школьные годы.

Брытин Владимир Михайлович (1922—1944) – лидер иркутских школьников довоенной поры, погиб в годы Великой Отечественной войны.

Килессо Георгий Тимофеевич (1922—2001) – сильный шахматист и талантливый организатор, многие годы являлся председателем областной шахматной секции.

Колмаков Владимир – один из призеров школьной шахматной олимпиады 1940 года, погиб на фронте.

Мяло Игорь Трофимович (1926) – участник Великой Отечественной войны, в течение 20 лет (с 1967 по 1987 год) являлся директором Иркутской ГЭС.

Петров Анатолий – Анатолий Тимофеевич Бондарь (1926—2009), игравший под псевдонимом «Петров». Чемпион области среди школьников 1939 года, участник Великой Отечественной войны, впоследствии стал мастером ФИДЕ.

Петров Юрий – данных нет.

Решетников Алексей Алексеевич (1924—1977) – один из сильнейших послевоенных шахматистов Иркутска. Несмотря на серьезное заболевание (с детства был глухим), добился выдающихся результатов, был прекрасным шахматным аналитиком. Чемпион города 1950 года, бронзовый призер чемпионата области 1951 года.

Мое примечание: Алексей Решетников не был глухим с детства. В годы Великой Отечественной войны он шестнадцатилетним подростком пришел работать на оборонное предприятие п/я 411 (сейчас это Иркутский авиационный завод): 6 октября 1941 года учеником слесаря, 2 января 1942 фрезеровщиком 3-го разряда, 2 января 1943 года фрезеровщиком 4-го разряда, далее фрезеровщиком 6-го разряда. Здесь, наверное, после перенесенного на ногах инфекционного заболевания скарлатины, он частично потерял слух и его перевели работать кладовщиком. Потом во взрослой жизни ему пришлось пользоваться слуховым аппаратом.

После войны он поступил в авиационный техникум.

Чайковский Всеволод Евгеньевич (1920—1944) – легендарный иркутский шахматист, двоюродный брат Константина Гайдука, внес огромный вклад в развитие шахмат в нашем регионе. Погиб на фронте.

Мне удалось отыскать и более раннюю публикацию о моем отце в газете «Восточно-Сибирский комсомолец» за 1934 год. Там описывается шахматный турнир, проходивший в октябре под комсомольской эгидой. Возраст участников соревнований был до 23 лет.

За столом президиума появляются члены оргкомитета турнира. Редактор «ВС Комсомолец» т. Шурыгин говорит о задачах турнира. О том, что этот турнир должен оживить шахматную работу на предприятиях, в вузах и школах, что он должен вызвать организацию там новых шахматно-шашечных кружков.

После выступления т. Шурыгина с приветствием к участникам турнира обратился секретарь Иркутского горкома ВЛКСМ т. Игнатов. Отмечая успех этого турнира, т. Игнатов заявил, что комсомольские организации на предприятиях и в вузах не уделяют еще должного внимания шахматам. Он обратился с призывом к участникам турнира о том, чтобы они у себя на местах, развертывая шахматную работу, заставили заниматься этим делом и комсомольских работников.

Представитель крайсовета физкультуры т. Гайдук сообщает правила турнира и объявляет порядок распределения премий. В 12 ч. 30 мин. по звонку белые на 76 досках делают первый ход.

Всего в первом туре участвовало 176 человек, среди которых 9 членов кандидатов партии и 29 комсомольцев. Небольшое количество комсомольцев-участников турнира лишний раз подчеркивает слова т. Игнатова о том, что комсомольские работники на местах еще недооценивают шахматы.

Из 176 участников турнира шахматную квалификацию имеют 44 человека. Остальные – новички, выступающие впервые в большом шахматном соревновании. Старшему из играющих – 23 года и самому младшему – школьнику Решетникову – всего 13 лет.

Мое примечание: Здесь я должен внести поправку. Алеше Решетникову тогда было всего 10 лет, он родился 5.09.1924.

6-го октября было сыграно 88 партий, из них только 2 вничью. Вничью сыграл 13-летний Решетников, который в середине партии, имея все шансы на выигрыш, сделал грубый зевок. Единственная девушка, участница турнира т. Жарикова в первом туре выиграла партию у т. Ушакова.

Такие вот интересные факты из истории.

Алеша Решетников слева в верхнем ряду, вместе с пацанами

Отец ушел из семьи, оставив нам квартиру и самое дорогое, что у него было – книги. Огромная библиотека шахматной литературы, которая собиралась двумя поколениями, так мне и не пригодилась. Я предпочел шахматам занятия подвижными спортивными играми и боевыми единоборствами.

Почти все свое свободное время в детстве я проводил на улице.