Читать книгу Контракт со смертью - Сергей Бережной - Страница 4

Часть первая

День за днём

Февраль

Оглавление1

За неделю до начала войны хоронили отца Сахи[1]. Порывистый ветер рвал из рук цветы, непокрытая голова сама втягивалась в поднятые воротники курток. Гроб для прощания поставили на свободном пятачке у подъезда, вокруг теснились пришедшие проститься. Подошёл Саха, не то что угрюмый, но посеревший лицом с резко очерченными, будто тёсанными, скулами. Обняли, сказали что-то в утешение – не протокольно, от всего сердца, обещали на девять дней обязательно встретиться.

Он обвёл нас взглядом – усталым и тревожным и будто невзначай обронил, что вряд ли. Было в его словах что-то такое, чего пока мы не знали, но почувствовали: без него будут поминать отца и на девять дней, и, возможно, на сорок тоже. Саша Тарасов[2] что-то рассказывал об отце Сахи, а мы с Тимофеевичем[3] молча слушали, курили и ощущали разливающуюся в воздухе тревогу.

Через две недели я встретил Саху в Липцах – он ввалился к нам на базу в своей «цифре» и с автоматом под правой рукой – особый шик носить автомат на ремне через плечо, когда карабины защелкнуты на антабке приклада. Поверх «броника»[4] плотно сидела разгрузка, карманы которой топорщились рацией, магазинами, парой гранат, фонариком и всем остальным, что так необходимо в мало предсказуемой жизни бойца. С осунувшимся лицом с полуторанедельной щетиной, похудевший, но всё равно неунывающий. Война сушит, топит жирок, поэтому толстые на войне – только в кино. Он стеснительно пристроился на краешек стула и, плотно обхватив ладонями кружку с горячим чаем, медленно и с наслаждением тянул его мелкими глотками.

Я не хотел его отпускать и уговаривал остаться, обещая решить все формальности перевода к нам, в нашу группу, прикомандированную (приставленную, прислонённую) к отряду Пилигрима, но он отказался, пообещав сам договориться с командирами. Обещание он выполнил и на следующий день был уже у нас, но периодически «отскакивал», выполняя какие-то задания, о которых нам знать не следовало.

Так вошёл в жизнь нашей маленькой группы Саха и оставался с нами до самого последнего дня, пока мы не выбрались обратно за «ленту» в Россию.

Но эта встреча случилась то ли в последний день февраля, то ли скорее в первых числах марта, а пока всю эту неделю после похорон жили в ожидании войны, которая уже не таилась и алчно дышала в затылок. Жили в ожидании дня, когда рассечёт привычную жизнь надвое, изменив отсчёт времени и разделив людей на тех, кто готов отдать на заклание голову свою, но умереть русским, и тех, для кого Россия стала временным пристанищем, где жилось сытно и не мешали фрондировать. А ещё были те, чьё сознание определяет холодильник. А ещё те, кому было всё равно где жить, с кем, под кем – эдакое холуйско-хуторское сознание. А ещё… Господи, да много их было, слишком много, на удивление много, кто был не с нами.

И всё же для многих это был катарсис – очищение души.

2

Двадцать третьего начало квасить ещё до обеда, хотя ветерок гонял по небу тучные облака, словно тасуя колоду, и солнцу удавалось лишь в короткие минуты прояснения погулять на славу, жадно отведав грязноватый лежалый наст. Но уже пополудни ближе к вечеру ветер стих, будто затаился, потянуло морозцем, и к сумеркам лужи выкристаллизовало хрусталём, да таким крепким, что он не расходился трещинами под ступавшей на него ногой. И ничто не говорило о том, что это будет последняя мирная ночь.

Рассвет двадцать четвёртого был написан непривычно резким и контрастным цветом и широкими мазками – под кистью неведомого художника запылало небо на востоке густо замешанной карминово-оранжевой зарей на тёмном сине-сиреневом небе. Четверть часа спустя далёкие сполохи и накатывающий гул, смешавшись с орудийным грохотом, возвестили о начале великого очищения наших душ.

Лакмусом высветилось грехопадение одних и готовность возвышения в своей жертвенности других. И началась не только великая сеча, но и возвращение заблудших и приведение их в чувство. И наказание украинства за мазепинское предательство, с вожделением уж тридцать с лишним лет живущего в никак не сбывающейся мечте урвать свой кусок от неминуемого разделения на части России.

Тогда, в девяносто первом, всё украинское общество или почти всё – от политиков и интеллигенции до последнего маргинала и сельского забулдыги – предало и приговорило нас, единокровных, к закланию алчному Западу. И брошенная и отвергнутая Россия, корчась от боли и сдирая коросту, выздоравливала и поднималась с колен, чего Украина не могла простить. И не верила в силу духа русского, в его непокоряемость. Все попытки взывания к разуму, все попытки терапии закончились, и мы взяли в руки скальпель.

И всё же было то, что коробило. О чем думали наши политики, начиная специальную военную операцию? Наверное, они знали такое, что не положено знать простому смертному. А мы знали, что за три десятка лет наша власть водила хороводы с продажной девкой по имени Украина. Наши послы по бывшим республикам бывшего Союза, ставшим суверенными, отбирались по разряду выбраковки, а на Украине особенно: один продолжал выстраивать схемы личного обогащения, другой под стопку водочки тянул меха аккордеона. Знали, что абсолютно воровской украинский олигархат слился в экстазе с нашим. Знали, что пестуют ненависть к нам. Всё знали. Теперь за просчёты политики должна расплачиваться армия.

О чем думали наши отцы-командиры, бросая вымотанную учениями армию под снаряды и мины изготовившейся к войне Украине?

И почему надо было начинать на рассвете? Слишком ярко выстраивался ассоциативный ряд, и потом не раз и не два пеняли нам сорок первым. Да и внезапность была только для нас – ещё за сутки войска ВСУ, силовики и местные власти отошли к Харькову.

3

С утра телефон буквально накалился от звонков, рвущих на части привычный ритм жизни.

Сначала был звонок от Сергея Ивановича[5] с просьбой тряхнуть стариной и закрыть харьковское направление, пока не вернутся из Сирии военкоры «ANNA News»[6]. Разговоры о том, что сейчас решается судьба России, что или мы выстоим, одолеем ополчившиеся на нас сатанинские силы, или русские как этнос будут уничтожены, всё это в пользу бедных. Это не для нас, потому что выбор был сделан нами еще до Русской Весны, до Майдана, до Донбасса. Но мы понимали и то, что в наши, далеко не юные годы, когда одних только болячек воз и отнюдь не маленькая тележка, не говоря уже о других проблемах, отправляться туда – это уже диагноз.

Мысленно бросил на чаши весов все «за» и «против» настойчивого предложения Котькало, рассчитанного исключительно на восторженных идиотов либо просто дураков с точки зрения нормального человека.

Стрелка весов рванула в минус: во-первых, кашель клокотал в груди и разрывал бронхи. К тому же давление слишком вольно гуляло вверх-вниз, отчего свет божий стал не мил. Во-вторых, привычный сквозняк в карманах не позволял прикупить самого необходимого, и пришлось довольствоваться тем, что наскреб по сусекам. А наскрёб скудновато: старый афганский офицерский бушлат, нож, фонарик и кое-что по мелочи. Ну, так обещано турне краткосрочное, всего на несколько дней, вот и обойдёмся. В-третьих, в случае гибели путь домой заказан. В лучшем случае прикопают где-нибудь в посадке, а то и бросят в чистом поле. В-четвёртых, обещанные «похоронные» за гибель своего сумасшедшего папочки родные не получат ни копеечки, как и самому фигушки что светит при ранении. В-пятых, труд в нарушении Венской Конвенции оплачиваться не будет – считай, что это коммунистический субботник. В-шестых, фото и видеокамеры нет и не будет, как и транспорта тоже. Добудете сами – флаг в руки, нет – ваши проблемы. В-седьмых, в-восьмых, в-девятых, в-десятых… Короче, всё материальное побоку, ты доброволец и опять вне правовой защиты, то есть по большому счёту ты никто и звать никак.

Плюс есть? Ну конечно, позитив всегда присутствует, даже когда тебя ставят к стенке. В данном случае в абсолютной свободе во времени и пространстве: смотри, слушай и пиши, что душенька пожелает, хотя и без гарантий когда-нибудь увидеть свет написанному.

Да, негусто, хотя не хотелось упускать шанс на всё взглянуть не пропагандистским глазом, а самому услышать, пощупать, попробовать на зуб. И это уже уравновешивает негатив с позитивом.

Во мне не на шутку схватились два человека. Налицо диссоциативное расстройство идентичности, а проще шизофрения, но разве человек разумный сам, добровольно, за просто так отправится на войну ради любопытства? Отправился и потащил за собою команду таких же сумасшедших, обручившихся с шизой.

Следующим был Витя Носов, бывший старшина разведроты ВДВ Советской армии, добрейшей души человек, доверчивый и искренний, просто помешанный на помощи Донбассу. Все восемь лет он кропотливо собирал всё, что нужно для жизни и выживания, и при первой же возможности вёз, вёз, вёз, буквально прорываясь через всевозможные препоны таможен на погранпереходах. И как мальчишка радовался, когда ему удавалось пробираться на передовую и иногда уговорить разведчиков взять с собою в поиск.

– Саныч, едем пиндосиков мочить?! – спрашивал-требовал мобильник и орал его голосом.

– Конечно, старина, завтра в десять. И чего тебе дома не сидится, неугомонный?

– А тебе?

Всё, поговорили. Сказать, что я рад, значит ничего не сказать. Витя – это скала, это супернадежность, это возможность не оборачиваться, если он за спиной. Это острый глаз, щупающий и рентгеном просвечивающий. Это отменная реакция и мгновенно принимаемое решение. Это организация маломальского порядка при всеобщем бардаке и махновщине. Это кружка кипятка и сухарь, материализовавшиеся из ниоткуда. Это неведомо как и откуда добытый автомат и пара магазинов. Это гарантия, что проснёшься поутру, и твоя голова не окажется рядом в тумбочке.

Когда наша военкоровская миссия закончится, он не угомонится и будет с завидным упорством и постоянством собирать гуманитарку и отправлять её по госпиталям и подразделениям, отвозить за «ленту» донецким и луганским ополченцам (давно уж какая-никакая, но армия, а мы по привычке всё называли их ополчением), попутно раздавая беженцам и тем, кто выживал в сёлах. Открытая душа, он до слёз будет переживать за детишек, стоящих на обочинах и машущих ручонками пролетающим мимо бэтээрам и машинам, сетуя, что не может всех накормить, обнять, утешить. Переживать за селян, оставшихся один на один со своей бедою без крыши над головой у груды кирпичей, что совсем недавно назывались домом. Он будет делать всё то, что должны делать уполномоченные на то властью, но не делали. И в нём, в его сострадании и заботе люди видели Россию – в десантном тельнике, видавшей виды куртке и стоптанных кроссовках, с пакетами и ящиками в руках. Россию бескорыстную, щедрую на душевность, православную.

Ну, а когда выпадала удача отправляться за «ленту» для сбора материала или съёмок, наш старшина был с нами, и все знали: ты в безопасности, если он рядом.

Мише Вайнгольцу позвонил сам.

– Яволь, шеф! – дурашливо рявкнул он и стал готовить фотовидеотехнику. – Только бате ни слова.

У Мишки уже было два инфаркта, поэтому Александр Михайлович, его отец, зная, что всё равно сблатую сына на «сафари», прохрипел лишь:

– Убью.

Это была не угроза – констатация факта. Короткое и веское «убью» красноречивее всех слов и не оставляло сомнений. И всё же рискнул позвать Мишку с собою, потому что флегматичнее и выдержаннее, чем он, найти практически невозможно.

В физзащиту пошёл Кама[7], обладатель целой связки поясов всех расцветок и данов, полтысячи прыжков с парашютом, чемпионских и мастерских титулов по боксу, рукопашке, стрельбе и ещё чёрт знает по чему.

Итак, команда для работы во фронтовом агентстве собрана, оставалось решить самую малость: вопросы «проникновения» за «ленту» и передачи материалов в Москву.

По «ленточке» помогли грушники[8] армейцы, взамен попросив захватить с собою Валентиновича. Он харьковчанин, нациков ненавидит люто, восемь лет ждал этого дня и теперь, отказавшись от операции, пошёл освобождать родной город с первой штурмовой группой. Даже красное знамя приготовил, а вот пилюли свои впопыхах забыл. Пришлось срочно доставать и оказией передавать к нам, когда расположились между Борщевой и Липцами.

Валентинович – это отдельная песня. Во-первых, за ним надо ходить с блокнотом и только успевать записывать, поскольку он не просто говорил, а изрекал, зачастую афоризмами. Валентинович – это кладезь редкого дара сканировать людей, ума и мудрости, философии и психологии. Потом не раз и не два пожалел, что пришлось расстаться с ним: там здоровым было невмоготу, а с его онкологией чуть ли не последней стадии и подавно. Погорячился старик, слишком рано поднялся в атаку, зато пойдёт вторым эшелоном.

Отснятый материал решено было нарочным передавать Тимофеевичу, остававшемуся в Белгороде, который взвалил на себя бремя обрабатывать собранное нами и направлять Сергею Ивановичу для «ANNA News».

Полное дежавю, законы диалектики в действии. А ведь не откажешь – раз назвался груздем, то полезай в кузов. Полезли.

4

У каждого свой первый день войны.

У политика он густо замешан на осознании причастности к принятию исторического решения и на ощущении своей значимости. Он уже шагнул в историю, ему грезятся монументы в его честь на площадях городов и улиц или бюсты на аллеях городских парков. Лёгкая дрожь пробегает по его телу, и едва заметно подрагивают руки: испытание тщеславием сродни электрическому разряду. И всё же где-то в глубине сознания предательски мелко трясётся затаившаяся мысль: вдруг провал, вдруг поражение, и тогда надо успеть вовремя сбросить с себя бремя ответственности и уйти если не в конфронтацию, то хотя бы в ненаказуемую фронду. Вроде бы и величина недюжинного масштаба, а мелковата всё-таки душа.

У военачальника он масштабно-информационный, внутренне торжественный и торжествующий, полный потаённых надежд о полководческой славе с блеском орденов, звёзд на погонах и карьере. Для него нет отдельно взятого солдата или офицера, он мыслит иными категориями, масштабно – группировка, армия, корпус, дивизия или бригада. Он осознаёт степень личной ответственности за принятое политическое решение, за его реализацию и готов взвалить на свои плечи бремя неудач и исправления сотворенных политиками глупостей. Цена победы или поражения – это потом, это удел досужих историков, к тому же на определение истинной цены уйдут годы, а то и десятилетия, хотя она всё равно окажется лукавой. Конечно, они разные, но будут среди них те, кто стремится к минимизации этой цены порой в ущерб своей карьере и сбережению своих солдат, этого генофонда России.

У солдата он сжат до кончика тлеющей сигареты перед командой: «Вперёд!» Не страх, а легкое волнение перед неизвестностью: что там ждёт за поворотом, за лесопосадкой, за холмом. И где-то внутри теплится надежда, что ещё, быть может, остановится запущенный механизм. Ну а если нет, то чтобы миновала его судьба пропавшего без вести. Не раненым быть, не погибшим, а именно пропавшим без вести.

У меня он оказался размытым, не концентрированным – то ли от какого-то внутреннего опустошения, то ли от усталости, то ли от досады за незавершенность домашних дел и от невозможности отказать в просьбе побыть военкором хотя бы несколько суток. Всё это было так некстати, а потому несказанно тяготило. Не было и намёка на адреналин, на обычное волнение перед прыжком с парашютом, на задавливаемый, но всё равно подспудно живущий страх. Ни-че-го! Со стороны могло показаться, что это какое-то тупое равнодушие и покорность: будь что будет, хотя было ощущение какой-то обыденности и повседневности, будто каждое утро начинается с новой войны. И даже на подсознании в самом закоулке сознания затаилась какая-то досада на незавершённость дел: ну не могли подождать, что ли? Ну хотя бы недельку, чтобы успеть расставить по полочкам книги, убрать мольберт, сложить в коробку тюбики с красками и просто навести в комнате маломальский порядок. А может, всё потому, что война давно стала привычкой? Слишком всё одинаково, и не стоит ждать какой-то новизны, разве что новые лица.

Страх пришёл позже, когда развозил гуманитарку по «серой зоне», когда колесил от Купянска до Изюма, от Боровой до Святогорска и далее вдоль реки, хотя и не соответствовал реальной опасности. Он пришёл как запоздалая реакция на эти перемещения во времени и пространстве.

И всё же было какое-то внутреннее ликование от свершившегося: ну наконец-то дождались! Двадцать четвёртое февраля как плата за четырнадцатый, за все восемь лет, за нашего Че Гевару, честнейшего и справедливого Доброго – Лёшу Маркова, Женю Ищенко, комбрига «Призрака» Лёшу Мозгового, Бэтмена, за всех поверивших в единение русского духа, за преданных и оболганных. Возрождение надежды, что жизнь будет иной – вечная русская мечта о справедливости, что вернётся в души и поступки людей совесть. Что мы так и не вложили в ножны меч, поднятый святым Александром Невским, чтобы защитить от алчного Запада ненавистные ему веру православную и землю русскую.

По блеску глаз, по резким, порой суетным движениям, по каким-то особо ничего не значащим фразам прорывалось внутреннее напряжение. Это плохо, это ты во власти эмоций, когда к чёрту летят тормоза и ты уже не можешь трезво отдавать отчёт своим действиям и взвешенно принимать решения. Это состояние эйфории вырвет кого-то из наших рядов и начнёт перемалывать. Но это будет позже.

Тогда мы жили самым первым днём и не задумывались, что будет второй, шестой, тридцать пятый или сто двадцатый. Что всё будет совсем иначе, чем представлялось. Что разложение армейской верхушки достигнет дна; что некомпетентность, алчность, чванство, карьеризм лишат командирской воли; что холуйское «чего изволите» насквозь пронижет сознание армии и станет доминантой поведения.

Оказалось, что те, кто принимал определяющие жизнь миллионов людей, стран и даже континентов решения, не предполагали степень поражения сознания миллионов жителей страны национализмом и нацизмом, саркомой, расползшейся по всем слоям общества, проникшим в сознание и выпестовавшим новое поколение, для которого мы были врагами изначально. В их разумении мы были недочеловеками, неполноценными, унтерменшами, и нас можно только ненавидеть и просто уничтожать.

Мы же так и не избавились от жалости к неразумным родственникам, от веры в то, что их ещё можно добрым словом вернуть в семью. Это потом пленных станет намного меньше – после Бучи, после кадров наших ребят с перерезанным горлом, после всего того, что они творили с нашими.

5

– Война – удел молодых. После сорока воевать тяжеловато, – как-то резюмировал один из комбригов ещё в четырнадцатом.

В общем-то он прав: и реакция не та, и резвость как у старой клячи – дай бог дотащить себя до стойла, но всё-таки нет правил без исключений.

Наша крохотная в масштабах подразделения боевая единица была по-своему уникальна: всем далеко за шестьдесят плюс, один с онкологией – отложил операцию до победы, другой с двумя инфарктами, третий умудрился обзавестись всеми хворями, чем богата медицинская энциклопедия, разве что кроме беременности, четвертый едва шкандыбает: ломан-переломан, пластинами скреплён, пятый – вообще без глаза и конечности, шестой держится исключительно на самолюбии. Короче, инвалидная команда шестой степени свежести. А ещё нас называют комсомольцами, потому что Витя Носов на сомнения командира бодро отчеканил: «Партия сказала надо, комсомол ответил – есть!» Вот с тех пор и приклеилось «комсомольцы».

Мы зашли под «крышей» «ANNA News» – фронтового информационного агентства, на ладан дышащего после гибели Марата Мусина. Армейские офицеры – молодые симпатичные ребята – сделали вид, что верят в нашу легенду: главное, что мы дадим картинку и репортажи, которые они запишут на свой счёт. К тому же у нас были бейджики агентства, которые подогнал Петрович[9]. Нас такой расклад вполне устраивал: мы будем внутри событий, мы не связаны никакими обязательствами с работодателями, которых у нас не было, мы сможем давать материалы, не кастрированные цензурой или капризами военного ведомства, определяющего степень дозирования информации. Мы независимы в оценках и свободны от обязательств!

Наивные! Мы забыли старую истину, что на войне никому не нужны твои видения и рассуждения – всё подчинено человеку с оружием, который волен тебя задержать, арестовать, отобрать аппаратуру, посадить «на подвал» или вообще утилизировать в ближайшей лесопосадке и списать всё на ДРГ противника.

Мы забыли, что на войне рекомендуется держать язык за зубами, чтобы не пострадала шея.

Мы забыли, что не следует лезть туда, раздираемые желанием проникнуть в тайну, куда даже любопытная такса не сует свой длинный, тонкий и сверхчувствительный нос.

Мы многое забыли, хотя, если быть точным, мы ничего не забыли, а просто умышленно нарушили все мыслимые и немыслимые запреты.

Вот поэтому мы оказались вне правовой защиты государства, но всё равно сломя голову ринулись в опасную авантюру. Мы были самонадеянные и самоуверенные, что никак не красило наши седины – пора бы уже быть мудрее.

И всё-таки двоих, что были с нами с первого дня, мы потеряли…

6

Местом встречи была назначена АЗС за блокпостом, этой скоренько возведённой фортификацией на перекрестке перед пограничным переходом. Поручкались, пообнимались, покурили, потрепались, пошутили. Взглянешь со стороны – мужики собрались на рыбалку или на охоту подальше от жён и домашних забот. Ну, расслабиться захотелось, душу отвести на природе.

Явно кого-то ждали, но вопросами армейцев не донимали: пусть всё идёт, как идёт. Старший всё куда-то звонил, с кем-то о чём-то говорил, посматривал на часы. В общем, всё как всегда: где-то что-то не сложилось, и минуты ожидания тянутся резиной тягучей, иногда переходя в часы. Господи, ну почему мы, русские, такие? Почему, если табличка на дверях киоска «Буду через десять минут», то смело можно разворачиваться и уходить: раньше получаса продавец не появится, а то и вообще не раньше следующего утра?

Старший взмахом руки прерывает мысли: за мной. Рассаживаемся по машинам и едем в сторону Нехотеевки, но на полпути сворачиваем в посадку. Не поляна, нет, да и какая в лесопосадке поляна – не лес же, просто раздвинулись, разошлись клёны да акации для проезда. По нему нет-нет да проезжали, отчаянно ревя, танки, вырываясь на трассу. Иногда они лихо крутили двойной тулуп, сминая металлическое ограждение, и, взревев всеми своими семьсот восьмьюдесятью лошадьми, с места в карьер бросались к границе.

Отцы-командиры опять долго совещались, кому-то докладывали в простуженно хрипящую, астматически кашляющую, клокочущую и хлюпающую рацию, смотрели на часы, но никуда не двигались. Ну, если здесь и сейчас связь под боком у «ленты» ни к чёрту, то что от неё ожидать там?

– Это рэбовцы глушат, – с видом знатока веско произнёс Димка[10].

Он гусаком прохаживался от машин к краю посадки, то подходя на почтительное расстояние к стоящим поодаль офицерам разведки и командирам «моджахедов», то возвращаясь к нам с таинственным видом хранителя страшной тайны, но вынужденного молчать.

Мы понимали, что РЭБ здесь ни при чём, что армия опять без связи, и повторяется раз за разом то, что было и в сорок первом, и в девяносто шестом. За полсотни лет ничего не изменилось, как не изменилось спустя еще почти три десятка лет. Кто и из каких высших тактик и стратегий решил, что входящие в другую страну войска обойдутся без связи? Ну ладно, напряженка с портативными рациями, не часто встретишь «Баофенг», ещё реже «Азарт», так хотя бы проводную полевую на первых порах размотали. Дудки!

– Мобилами обойдётесь, мать-перемать, – отрезал генерал на вчерашнем совещании. – Надо задачу выполнять, а не болтать по рации.

На его широком и бугристом лбу, девственно чистом от отсутствия сомнений и мысли вообще, проступили капельки пота. Он ни на мгновение не сомневался, что будет мобильная связь, не предполагая, что Киев отключит операторов, оставив одного, не совместимого с российскими, что артиллеристы сдуру завалят опоры электропередачи и вышки мобильной связи. Наверное, он уже мысленно принимал ключи от Харькова от благодарных представителей бизнеса и колол дырочку на мундире для очередной бронзулетки. Впрочем, какая на хрен разница, о чём он думал: у нас не было связи в первый день. Не будет и во второй, и в третий. Я с оказией выберусь в Белгород, подниму всех друзей и приятелей, друзей друзей и приятелей приятелей и привезу два десятка «Баофенгов», которые за ночь «перешьёт» отрядный умелец.

Но генерал был вчера, а пока мы, заполняя мхатовскую паузу, глотали горький дым сигарет вместе с морозным воздухом, пахнущим весною, поёживаясь вовсе не от волнения, а от долгого ожидания и зябкости, заползающей под бушлаты и куртки. В километре была граница с привычным именем «лента», или, как её теперь называли, «ноль». Кто решил, что «ноль» лучше «ленты»? Почему? Не знаю, но такое название границы мне совсем не ложилось на душу. Ноль – это ничего, пустота. «Ноль без палочки» – ничего не значащий, никчемный человечишко. «Подстричь под ноль» – значит наголо, под корешок снять родной волос, будь то роскошная шевелюра или плешина в венчике. Уравняли, стилизовали под единообразие. «Нулевой вариант» – тоже приемлемо, хотя как понимать: то ли изначально с белого листа начинать, то ли «помножить на ноль» всё, что было раньше. Или «зачистить в ноль». А «лента» – это просто линия, за которую переступил и двинулся дальше. Хотя тоже черта и для кого-то последняя, но всё же «ноль» – это не то. Наверное, кто-то решил, что это точка отсчета нового и, наверное, был в чём-то прав.

Мы не начинали жизнь с чистого листа, да в наши годы её и не начнёшь. Мы выбрали свой путь ещё в четырнадцатом и продолжали идти по нему, не желая иного. Впрочем, мы не особо и выбирали – он был начертан нашими отцами и матерями, и мы шли по нему и до этого дня, в уже прошлой жизни, не думая сворачивать, набивая синяки и шишки. Кто-то крутил пальцем у виска – не могут жить, как все, или не хотят; кто-то ненавидел, кто-то смотрел равнодушно или с досадой – путаются тут под ногами. Но были и те, кто становился рядом, плечом к плечу, и дальше мы шли вместе.

Мы опять были добровольцами – особый вид вымирающих представителей хомо сапиенса, выпадающих из нормальной обыденности. Хотя нет, почему хомо сапиенсы? Девиантное поведение отнюдь не свидетельствует о разумности, а отсутствие хвоста ещё не говорит о переходе в род хомо семейства гоминод отряда приматов.

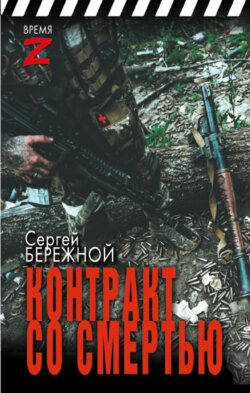

В отличие от армейцев мы шли на войну не по приказу. В отличие от чевэкашников и с неясным правовым статусом новообразований минобороны в виде отрядов, набранных по контракту. В отличие от БАРСов[11] и подобных подразделений. Нас никто не призывал. С нами никто не заключал контракта. Мы были из тех, кто шёл по зову сердца, как бы патетически это ни звучало. Хотя нет, всё-таки мы подписали один-единственный контракт – контракт со смертью, в надежде, что она пока повременит.

Сын проводил почти до «ленты». Говорить особо не хотелось – всё было сказано-пересказано еще почти десяток лет назад, когда он провожал меня сначала в Сирию, а потом на Донбасс, встречал, опять провожал и так до бесконечности. Надеялся, что на этот раз папаня угомонится, но – увы. А всё-таки для сердца меньше маеты, когда сам уезжаешь, а не провожаешь. Конечно, эгоизм махровый, даже эгоцентризм, но что поделать – человек эгоистичен, как бы ни скрывал это качество всякими умными словами. Обнялись, улыбнулись, стиснули зубы – так прощаются мужчины, без лишних слов и соплей. Будем жить!

Заходили, точнее, заезжали, а еще точнее – завозили нас в «таблетке»[12] верхней поклажей вповалку поверх патронных цинков, ящиков с выстрелами к гранатомётам, минами, гранатами, РПГ-7, ПТУРам, пары пулеметов, спальников, упаковок воды, тушёнки и хрен знает ещё чего. В общем-то не очень комфортно, учитывая довольно-таки пострадавшую дорогу с перемолотым траками танков и «мотолыг»[13] в крошку асфальтом и с ямищами от снарядов и мин. Потом командир признался, что специально упаковал нас в это грюкающее и безрессорное и безамортизаторное средство передвижения в надежде, что мы откажемся от него, а поскольку иного нет, то значит, не поедем, и он будет избавлен от опеки над этими ветеранами обороны Шипки. Но мы были упрямы, и нам было всё равно, на чём нас доставят, хоть на метле, но лишь бы оказаться за «лентой».

7

Заходили не фронтом, не развёрнутыми силами, охватывающими сразу все села до крохотного хуторка, все балочки и высотки, а походными колоннами на «буханках» и «мотолыгах» без дозора и бокового охранения, без разведки и вообще без ума. И никто не знал, что творится в сотне метров от дороги на пустынных улицах сёл и посёлков, в посадках, рощицах, лесочках, вот за тем холмом или подкравшейся к самой дороге балке или овраге. Просто потому, что никто не собирался воевать всерьёз и даже не думали, что вообще это будет самая настоящая война с убитыми, ранеными и пленными, с озлобленностью и ненавистью.

За Липцами в колонну встроились бэтээры, бодро вышедшие из распахнутых ворот украинской воинской части. Бойцы с любопытством разглядывали их, гадая: наши или нет, и лишь Батя[14] приказал взять «буцефалы»[15] в прицел гранатомёта. Этого казака не проведёшь: зоркий и сметливый глаз сразу вычленил их из общей массы техники. Они прошли с нами километров пять, потом резко отвернули в сторону и нырнули за посадку. Выскочили уже за Борщевой, но два из них стреножили сразу, как только стволы их скорострельных пушек приподнялись на уровень колонны: находиться в прицеле «граников»[16] некомфортно, и солдаты покорно полезли из люков, поднимая руки. Зато третий бэтээр вновь резко свернул влево и стал уходить, расчерчивая двумя широкими чёрными полосами яркую зелень озимых. Его можно было бы ещё достать, но Ясон[17], командир отряда, остановил: пусть уходит. Батя бывший майор-десантник, привык к подчинению, поэтому спорить не стал, лишь неодобрительно прищурил глаз. Он пожалеет об этом через четверть часа, когда отпущенный на волю «буцефал» притаится на краю посадки и из засады сожжёт пару танков и положит полвзвода разведчиков, после чего преспокойно уберётся восвояси.

Местами поля были густо испятнаны воронками – следы нашей артподготовки. Красавцы! Рядышком батальон ВСУ квартировал: склады, казармы, ангары для техники – ни одного попадания, а зеленя перепаханы. Ну положи пару снарядов у ворот на выезде, завали сами ворота, чтобы никто не выехал с территории, так нет же… Почему? Пугали? Намеренно мазали или координаты цели неверно дали? А может?.. Вот насчёт «а может?» думать не хотелось.

Вдоль дороги на обочинах изредка попадались подбитые, разбитые, сожжённые наши «Уралы», пара «мотолыг», танк с бессильно поникшим к грязному снегу стволом, разбитой динамической защитой и открытыми люками – они обогнали нас в Стрелечьем. Выходит, приняли на себя уготованное нам. Потом будем встречать вдоль обочин и на Изюмском направлении, и на Святогорском, и под Боровой, и здесь, под Харьковом, битую и сгоревшую технику – дороги войны с её непременными атрибутами.

Мелькавшие за окном невзрачные до серости и какие-то обречённые сёла и посёлки, понурые и покорные, с безлюдными улицами, стылыми изнутри домами со слепыми, без света, окнами. В наш первый и совсем не внезапный артудар незамеченными вошли звуки взрывов заложенных украми мин, которые начисто снесли несколько опор и распороли газовую трубу, оставив сёла, посёлки и целые города без света, тепла и воды. Без света понятно – оборваны провода, без воды – тоже разобрались: электронасосы без электричества работать не желают, воду не качают, а колодцами никто не занимался со времён получения самостийности. Но вот с отоплением оказалось сложнее: от печей избавились накануне падения Союза, подарившего газ. Москали и Россия – это скверно, а вот газ из России – это хорошо. За три десятка лет кое-кто даже от топоров и пил избавился: ни к чему теперь в хозяйстве, в Европу же топаем.

Что касается внезапности начала войны, так она больше для нас смертных оказалась неожиданной. Генштабовские топографические карты нашей доблестной Красной армии с грифом «секретно» в правом верхнем углу ещё совсем недавно можно было без особых хлопот спокойно приобрести в киосках Праги. А вот у заходивших за «ленту» подразделений топографических карт не было. Вообще. И искали их по всему Белгороду, распечатывали с Яндекса и Гугла, довольствовались даже туристскими. Да что там карты – всё кругом секретно, хотя и всё или почти всё знали: земля слухом полнится.

Зато у соседей чиновники местных властей, все правоохранители, пограничники, даже врачи из районной больницы, руководители всех служб и вообще чинов, мало-мальски наделённых властью, ещё накануне подались в Харьков. Знали, чёрт возьми, до минуты знали, когда всё начнётся. Откуда? Может, чуйка сработала? Или сообщил кто?

Мы технику к границе недели две гнали, только слепой да глухой не заметил. Офицеры разведки и контрразведки потом говорили в приватных беседах, что весь эфир в приграничье был забит звонками до самого первого выстрела. В основном исходящими… От нас…

8

Грохот и гул разорвали рассветную тишину. Сомнений, что началось, не было: ну наконец-то, дождались. Ждали ведь с четырнадцатого. И всё же осадок остался: почему с рассветом? Почему артиллерией и авиацией, а не добрым словом к жителям сёл, посёлков, городов хотя бы на пути к Харькову. Освободили от света, газа, тепла, кого-то от домов, сараев, скота домашнего, работы, денег. А потом начался пинг-понг ракетами и снарядами, и людям было всё равно, от российских или украинских снарядов и ракет горели дома и гибли их близкие. В сознании крепко-накрепко укоренилось: Россия – агрессор, Россия принесла войну, обильно сдобрила поросль ненависти, заботливо взращиваемую вот уж тридцать лет, и с этим придётся жить и нам, и живущим там русским, считающих себя украинцами.

Почему назвали специальной военной операцией превентивные действия нашей армии по удалению ядовитого жала? Почему не война, хотя цели – тотальное уничтожение нацистской идеологии, идеи сверхчеловека и избранности украинской нации решаются не военной операцией и даже не войною? Ракетами да снарядами идеологию не искоренить, здесь иные средства лечения. Или всему иная подоплёка, иные интересы, основные или сопутствующие, скрытые от наших глаз? Да и потом ведь мы понимали, что это война Запада, война Штатов с нами на уничтожение нас, и Украина лишь средство достижения этой цели. Украинцы – ландскнехты, наёмники, выруси, продавшие прошлое свое за тридцать сребреников. Впрочем, прошлое у них тоже было разное: и Россию воевали, и под татар да поляков пластались, а шведы вообще были освободители. Это же у них флажок свой жовто-блакитный слямзили, а гимн – у поляков.

Но почему их сознание захлестнула волна ненависти, утопив последние ростки разума? Причём немотивированной ненависти. Или это вечная ущербность галичан, холуйствующих, ломающих шапку перед сильным еще со времён Даниила Романовича, а это почти восемь веков? Значит, ненависть вековая, которую пытались искоренить за каких-то полвека советской власти. Расслабилась Украина, позволила западенцам обрести пассионарность, вот и задавили рогули, страхом повязали.

Хотя советская власть обильно вскармливала всходы украинского национализма, холила и лелеяла. Именно на её годы пришёлся рассвет пренебрежения к русскому, раскол сознания, возвеличивание украинского языка, украинской культуры, украинской нации. Разогретый большевиками котёл украинского национализма должен был непременно рвануть, но пар стравили немцы, включив оуновцев в силы сопротивления советской власти, которая с 1944 года начала планомерную ликвидацию бандеровцев. Однако хрущёвская амнистия позволила начать внедрение националистов во все структуры органов власти. Начался ренессанс украинского национализма с возвеличиванием того, чего не было и в помине: искусственно созданный Генштабом Австро-Венгрии язык стал языком искусственно созданной нации, а обряды хуторян стали вдруг национальной культурой с непременными вышиванками.

Почему героизм наших десантников в Гостомеле и вообще на киевском направлении, их самоотверженность и самопожертвование были похерены поспешным отступлением, напоминающим бегство, в результате чего десантура и не только понесла те самые страшные потери? Ну а политическому имиджу России, её военному искусству с невнятным мычанием о гениальной стратегии был нанесен сокрушающий удар, от которого мы не оправились до сих пор.

Почему ракетно-бомбовые и артиллерийские удары были нанесены вне дислокации украинских подразделений? Почему? Потому что был какой-то «договорняк», во всяком случае на харьковском направлении? Опять «безальтернативный» минский договорнячок? Потому что в очередной раз наступили на грабли и получили по лбу, забыв истину: с врагом нельзя договариваться? Он понимает только язык ультиматума, да и то под угрозой реального тотального уничтожения.

С какого рожна решили, что будут встречать хлебом с солью на рушниках гарны дивчины с развевающимися лентами в косах? Встретили парубки, а не дивчины, и не с цветами, а с джавелинами, энлау и стингерами. Почему потом позволили нескончаемым потоком идти на Украину несущим смерть натовским гаубицам, танкам, ПТУРам, ПЗРК, миномётам и всякой другой нечисти, созданной исключительно для убийства?

Война – бизнес сверхдоходный, но мы-то ведь ни при чём, не правда ли? Мы ведь не партнёры по производству всего этого, не совладельцы, не аффилированные и даже никаким боком не стоящие, не так ли? Хотя почему бы и нет? Пять месяцев спустя мы же не продолжаем поставлять нашим убийцам редкоземельные металлы, электроэнергию, углеводороды, металлопрокат и всё другое, без чего любая война оголодает? Почему – чёрт побери! – пытаемся вести какие-то переговоры, которые однозначно воспринимаются обществом мюнхенским сговором? Перед кем сохраняем лицо? Да они же веками только и жили в ненависти к русским, питались этой ненавистью, лелеяли её и холили, взращивали из поколения в поколение.

Почему стыдливо и как бы с извинениями именуем не война, а специальная военная операция? Потому что нами задействованы малые силы, в несколько раз по численности уступающие противнику? Потому что изначально широкомасштабные действия сейчас локализованы на относительно небольшой территории? Потому что кому-то втемяшилось в голову сделать ставку на набранные наспех коммерческие подразделения – иначе их и не назвать – из бывших локальщиков: «чеченцев», «сирийцев», реже «афганцев», ещё реже приднестровцев, «абхазцев», «таджиков»? А ещё с довольно мутным прошлым и не менее мутным настоящим, боевиков криминала, завсегдатаями «стрелок» и просто всякими проходимцами. Такие на амбразуру за деньги не ложатся.

Идея хорошая, разумная, только есть в ней какая-то червоточинка: два отряда, что были задействованы под Харьковом, не выдержали испытания, разошлись – кто домой, кто подался под Изюм или на Донбасс в реально воюющие части. А командиры оказались просто проходимцами, которым при встрече мужики, их бывшие подчинённые, с удовольствием начистят в лучшем случае физиономию.

Хорошо, пусть будет специальная военная операция, хотя есть в этом что-то извиняющееся, словно не они орали «москаляку на гиляку», а мы. Словно не они называли нас скоторусскими, орками и свинособаками. Словно не они считали себя высшей белой расой Европы, наделённой миссией великого крестового похода на Россию, чтобы уничтожить русню поганую, этих недочеловеков, не имеющих право на существование.

Специальная военная операция не цементирует сознание общества, тем более давно расколотого вдоль и поперёк и золотым тельцом, и дурманящими и одурманивающими идеологиями, верами, ересью. Вот война бы, пожалуй, смогла сцементировать. Во всяком случае провести санацию. Но её нет. Нет в природе – есть только специальная военная операция. Специальная. Это когда одни жертвуют собою, а другие ненавидят их за эту жертвенность. Когда одних обязывают защищать страну, а другим дают карт-бланш покинуть её без всяких последствий. Ну, что же, проходили в четырнадцатом, колыхнули тогда страну, да из болота равнодушия не вытащили, опять туда же загнали с испугу.

Матушка Ирина из сельского храма сказала, что происходящее – кара Божья за равнодушие, за черствость людскую, за каинство, за сознание иудино, и что Россия продолжает Отечественную войну за право жить на этой земле, говорить на родном языке, исповедовать веру предков.

Отечественную – это верно, в нашем сознании она такая и есть. С фашистами ведь сражение идёт, с настоящими, корневыми. Точнее, с пещерным украинским нацизмом. Хотя, может быть, и гражданская. Во всяком случае, как-то в Сватово на школьном дворе, где раздавали гуманитарку беженцам, мой ровесник сказал, что это продолжение гражданской войны. Опять одни русские схлестнулись насмерть с другими русскими, но не признающими себя таковыми, и крошат друг друга на потеху англосаксам, паскуднейшей нации, всегда стравливающей всех и вся. Он родом из Сибири, отставник, служил в Советской, потом в Российской армии, а дослуживал уже в украинском МЧС. Жена уговорила переехать в Северодонецк, там же ушел на пенсию. Начальник посодействовал стаж восстановить – нормальный мужик, хоть и западенец, но другой совсем, не бандеровец, советский. Когда наша арта город сносить стала, этажность снижать, решили выбираться. Как ввосьмером втиснулись в старенький «жигулёнок» – один бог ведает: сам с женою, сосед-колясочник со своей старухой, да кум с женой и двумя внуками. Вырвались, да только здесь местные власти не рады им: чужая беда – не их беда. Раз сами выехали – значит, не беженцы, потому с довольствия сняли. Хорошо, хоть признанные настоящими беженцами с ними делятся да ещё военные помогают. Так что в сознании этих «освобождённых» они проходят по второй категории свежести – были ненастоящими украинцами, теперь ненастоящие беженцы. Почему гражданская? Да вот поэтому. И не просто гражданская – по сути этническая, поскольку себя украинские нацисты выделили в особый суперэтнос, а это уже пострашнее. Эти, сватовские, тоже щирые украинцы, вернись завтра прежняя власть – с хлебом-солью встречать будут, не так как Мозгового в четырнадцатом[18]. У них до сих пор Ильяшов[19] по разряду знатных земляков проходит, а Мозгового с его «Призраком» за голытьбу держат. У них мерки по толщине мамоны, а не по вере и совести.

Он ещё много чего поведал о характере сватовцев, истинных граков, как презрительно называли их воспитанники Макаренко в «Педагогической поэме».

Город контрастов этот заштатный городок Сватово, больше тяготеющий к Харькову, нежели к Луганску, ставший в одночасье оплотом украинства. Не случайно именно здесь Киев сосредоточил центральную луганскую власть: полицию, суды, прокуратуру, эсбэу, чиновничество. Это не шахты Донбасса – здесь тучные чернозёмы, целые аграрные латифундии и фермеры-миллионеры, джоны диры с джи-пи-эс, судьи, силовики и чиновники, владеющие по совместительству магазинами, кафе, отелями, складами, фермами, и их дети в престижных лондонских гимназиях и университетах и… разбитые вдрызг дороги, оскудение сёл и хуторов, задыхающийся в пыли сам город со следами (или артефактами?) украинства: бюст Тараса Шевченко – эдакая огромная позолоченная ленинская голова на постаменте, только сбрили бородку, долепили усы и напялили капелюх, в обязательном порядке памятник жертвам Голодомора, землякам, павшим на фронтах Второй мировой (не Великой Отечественной, а именно Второй мировой), «чернобыльцам», «афганцам» и обелиск «Светлая память защитникам Украины» – ВСУ, «айдаровцам», бойцам всевозможных нац- и тербатов. Толерантность, а вообще-то каша несусветная в головах, воплощенная в камне.

9

Мы зайдём на окраины Харькова и даже закрепимся в ожидании основных сил. Мы сообщим о снайперских засадах на верхних этажах улиц имени Натальи Ужвий и Леся Сердюка, о подготовленных «мешках» с джавелинами и энлау. Мы многое успеем передать и будем недоумевать, почему никто не снизил этажность, уничтожив эти гнёзда.

В город войдёт отряд второй ОБрСпН[20], выполняя бессмысленный приказ, и героически погибнет: часть в районе дендропарка, часть в 134-й школе. Кто отдал приказ на вход в город силами крохотной группы спецназа? Почему не пришло подкрепление? Кто остановил наступление? Кто вообще устроил эту замануху, обманув ребят?

А нам поступит приказ: оставить Харьков, уйти обратно за кольцевую в Циркуны и вместе с другими подразделениями стать лагерем на краю леса. Этот приказ мы выполним, но с корректировкой: на опушку леса не пойдём, а займём несколько брошенных домов на противоположном краю села, а по лесу ВСУ на рассвете нанесут удар РСЗО и миномётами. По тому самому месту, где должны были расположиться на ночь мы. А колонны «мотолыг» и «буханок» двинутся по кольцевой прямо в западню, где их пожгут и брошенные тела погибших будут коченеть, припорошенные снегом.

О них не расскажут официальные лица минобороны. Во всяком случае не сегодня. А всё потому, что происходящее здесь из разряда «вялотекущие бои местного значения». Рваная очаговая оборона в сёлах и посёлках на дорогах, ведущих в Харьков – через Русскую Лозовую, через Липцы и Циркуны, через Волчанск, через Купянск. Периодические обстрелы – обычная рутина фронтовых будней. Иногда мы щедро, с размахом утюжили «градами», накрывая ракетами плотно, но чаще работали миномёты: полдюжины-дюжина мин восьмидесятых и сто двадцатых ложилась веером. «Ответка» не задерживалась, и летела смерть обратно, перепахивая поля и круша дома. А войны не было – так, нетипичная специальная военная операция.

Ожидания на молниеносное проведение операции постепенно сменились недоумением, затем разочарованием, потом осмыслением и пониманием, что всё равно отступать некуда. Вызревала злость за бессилие и беспомощность что-то изменить, хорошая злость, та самая, что сжимает в кулак волю к сопротивлению.

Мы не военные. Мы не обучались в военных академиях. Мы полные профаны в военной тактике и стратегии. Максимум военного образования – это учебник сержанта Советской армии или военная кафедра университета. Но мы знали, что при проведении колонн обязательны как минимум передовой и боковые дозоры, боевые походные заставы, замыкание, не говоря уже о других обеспечительных мерах, связи, дистанции. Почему ничего этого не было? Пофигизм, извечный русский авось или нечто другое?

Мы понимали, что надо «зачищать» не только те села, посёлки и города, что расположены вдоль стратегических дорог и по которым заходили колонны. Надо было «расползаться» вширь, охватывая и прочесывая окрестности. Надо ставить комендатуры и блокпосты, «связывая» их если не радиосвязью, то хотя бы проводной. Надо было лишать связи местных – это реалии прифронтовой зоны. Надо было вводить режим – комендантский час, пароли, патрулирование, блокпосты, но ничего это не было сделано. Почему?

Надо было организовывать агентурную работу на этой прикордонной территории, нашпигованной глазами и ушами СБУ. Надо было заниматься фильтрацией выходящих в Россию беженцев, брать на карандаш наркоманов и алкашей – самый управляемый криминогенный контингент, просеивать сквозь мелкое сито судимых, брать на учёт больных, а их было великое множество – по Украине гуляли под ручку ковид, туберкулёз, вензаболевания.

Почему эти функции передали структурам ЛНР, введя их на территорию Харьковской области? Для чего сотворили территорию правового беспредела, отдав освобожденные земли Харьковской области МВД ЛНР? Неужели не понимали отличия в психологии тех и других?

– А-а-а, суки, отсидеться решили? Вы тут восемь лет жировали, наши города да шахты утюжили, ну так долг платежом красен…

И отдавали харьковчане луганчанам долги, которых, в общем-то, и не было, и густо замешивалась да заваривалась теперь уже новая вражда. И трещали под ударами прикладов и берцев двери домов, и выгонялись со дворов «отжатые» машины, и потекли ручейки зерна, семечек и удобрений из хранилищ в… Да, в общем-то, и не важно, куда, главное – откуда, в чьи карманы и почему. И пришла на Украину новая гражданская война (или прежняя?), превратив её в привычное для неё «гуляй поле» – территория атаманов и атаманчиков с покорно ломающими шапку селянами да горожанами. И место закона заняло право силы человека с автоматом.

Неудивительно, почему местные радовались, когда село или посёлок занимали российские войска. В их сознании Россия – это всё-таки территория права. Это дисциплина и порядок. Это разделённый поровну кусок хлеба, бутылка воды и последняя рубаха, снятая с себя. Это другие русские. Уйдут луганчане, уйдут донецкие, а нам жить с харьковчанами, рикошетом принимая обиды, нанесенные другими. Конечно, это частности, но всё же…

А были ещё несчастные больные люди – диабетики, гипертоники, сердечники, которые оказались брошены и обречены на угасание сбежавшими врачами. И молили о помощи беременные, роженицы, детишки, старики, которым как никому необходимы были тепло и еда. Но они оказались никому не нужными, и армия, наша армия, на свой страх и риск, стала подкармливать их и пытаться лечить. Так почему поначалу (и даже пару недель спустя) никому не было дела до этих несчастных? Протянутая рука помощи могла бы сразу же развернуть этих «освобождённых» лицом к России, но контраста так и не случилось.

Необходима была власть, нет, не военных с автоматами, а гражданская, заботливая и доступная, которой не было. А ещё нужно было вдалбливать в сознание людей, что Россия пришла не захватывать их земли, а возвращать и объединять, что пришла не злой мачехой, а матерью.

Конечно, мы не могли ничего изменить – сами были здесь, за «лентой», на птичьих правах. И всё же оставаться сторонними наблюдателями не могли, потому взялись за возрождение замершей жизни по своему разумению.

10

Нас «прикрепили» к чевэкашникам. Точнее, к подразделению, состоящему из резервистов и не очень резервистов в силу запредельного возраста, заключивших краткосрочный контракт с армией. Так что это были не ЧВК в буквальном понимании, и называли их таковыми лишь в силу незнания нюансов организации службы и их правового статуса. Ну а для удобства назовём этих мужиков резервистами-контрактниками.

То, что будет изложено ниже – это наш взгляд, довольно субъективный и, конечно, вовсе не отражающий всего многообразия многоуровневых отношений армии, частных военных компаний, резервистов-контрактников, Росгвардии, «дружеских армий» ДНР и ЛНР, силовых структур этих республик, резервистов ЛДНР, по привычке называемых ополченцами. Да он объективным и быть не может, хотя бы потому, что наши знания этих отношений мизерны. Что нигде и никем не прописана компетенция субъектов проведения спецоперации. Что до сих пор неясен правовой статус этих формирований, лукаво именуемых «добровольческими». С какого рожна, если их любовь к России и готовность её защиты измерялась денежным эквивалентом? Такое могло родиться только в извращённом сознании чиновников, будь то чиновники АП или минобороны. Что чётко не обозначены правовые основания нахождения участвующих в операции на территории Украины, их права и обязанности, правовые границы их прав и обязанностей, их правовая ответственность за негативные последствия. Непонятны субъекты принятия решения об ответственности российских военнослужащих, бойцов и командиров частных военных компаний, военнослужащих ЛДНР. Какие права у элэнэровского МВД на территории освобождённых территорий в отношении местных жителей, наших волонтёров-гуманитарщиков, чевэкашников, армейцев? Много чего находилось вне правового поля. Но об этом как-нибудь в другой раз, а пока об иррегулярных подразделениях минобороны.

Говорят, что первый взгляд, как правило, ошибочен. И всё же было то, что сразу бросалось в глаза, из чего можно сделать вывод, и он оказывался безошибочен. Во всяком случае время подтвердило правоту первого взгляда. Это как стрельба навскидку: поймал цель в прорезь прицела и жми на курок – попадание почти стопроцентное. А если выцеливать, то и глаз устанет, и палец, и дыхание сорвётся, в результате вроде и цель отчётливо видишь, да только пуля мимо пройдёт.

Не знаю, как на других направлениях воевали эти отряды, но на нашем воевать в буквальном смысле им не пришлось. Говорят, что отряды резервистов-контрактников воюют умело и жестко. Правда это оценка уже поздних иррегулярных частей, занятых на изюмском направлении. Но эти первые Ясоны, Доки и им подобные здесь, на харьковском направлении, резко отличались от армии. Во всяком случае, формирования «первой волны». Они в чём-то неуловимо иные, чем их «однофамильцы» на Донбассе в четырнадцатом. Да и были они поначалу во втором эшелоне, хотя тогда-то и первого, в принципе, не было. Он появился позднее, когда наши части вошли в боевое соприкосновение с подразделениями ВСУ, нацбатов и тербатов.

Что там неуловимо – уловимо и ещё как: те, донбасские четырнадцатого года, были идейные. Деньги – это не идея, это мотив. Так вот нынешние были мотивированы на материальную составляющую. Это была цель, для достижения которой все средства хороши, потому и продержались они всего пару-тройку месяцев, постепенно сойдя на нет. Было что-то общее? Немного.

Так же замкнуты в себе. Так же носители и хранители доверенной им и только им великой тайны. Какой? Да не важно, главное – великой! Так же экипированы по самую макушку. Так же в «балаклавах», напрочь скрывающих лица. Те же острые, с прищуром, взгляды, недоверчивые, режущие. И всё же другие, какие-то суетные, куда-то исчезающие и откуда-то возвращающиеся с таинственным видом. Сторонящиеся местных – враги, блин, мочить надо через одного. Во многом маргинальные, довольно циничные по отношению к закону, признающие только исключительно своё право на силу.

Но были – были! – среди них редкой алмазной россыпью идейные ребята. А может, и не так уж и мало их было. Может, просто затмевали их другие своей бравадой, своей показной и прущей недоброй силой. Большинство польстилось на обещанные две тысячи баксов в месяц плюс «боевые» – огромные деньги при скудости зарплат на гражданке. К тому же обещали лёгкую прогулку, да и срочные контракты у большинства заканчивались последним днём февраля или первыми числами марта. И втайне надеялись, что воевать по-настоящему не придётся.

Потом кто-то пошёл в «отказ», разрывая контракты либо отказываясь выполнять боевые задачи. Но это будет позже, когда вээсушники, окрещенные нашей пропагандой сплошь бандеровцами, нацистами да фашистами, стали насыпать нам «на хвост».

Этих нахрапистых, крутящихся вокруг командира-пахана «добровольцев» всё-таки было гораздо меньше, но тень, отбрасываемая ими, накрывала весь отряд. К тому же у них была командирская власть и право определять размер оплаты, в том числе «коэффициент боевого участия». В какую светлую голову пришла идея вытащить из советского прошлого сдобренную нафталином и в общем-то неплохую идею определения коэффициента трудового участия бойцов комсомольских стройотрядов? Это как? Кто ниже склонил голову под свистящими осколками, тот трус и ему срезать «боевые» на десяток или два процентов? Кто «отжал» (слово-то какое мерзкое, мгновенно вошедшее в обиход там, за «лентой») машину для командира, того надо стимулировать отнятыми у бойца деньгами? Да не приемлемо это в армии вообще, а на войне в частности. И потом, за такие фокусы можно и пулю схлопотать в затылок. Знали всё это Ясоны и Доки, потому и близко их не было на передовой, и спешили удовлетворить свои коммерческие желания посредством своих приближённых.

Увы, наделенные властью на формирование подобных условно-военно-добровольческих структур вывод из первых недель боевых действий не сделали и ринулись насыщать направления – харьковское, изюмское, запорожское, херсонское – новыми коммерческими структурами вроде БАРСа. Такое ощущение, что отнюдь не для войны, а для зарабатывания на войне создавались они, потому что отличие «барсов» от предыдущей категории резервистов-контрактников (опять-таки на примере боя под Русской Лозовой) лишь в скорости покидания позиций. И если вторые просто расторгали контракты, сдавали оружие и расходились либо перебирались в другие подразделения, а идейные шли в войска и воевали (ещё как дрались!), то первые порой просто банально бежали, бросая оружие. Может быть, так случалось только здесь, но, увы, случалось.

Жизнь этих первых отрядов иррегулярных подразделений, окормляемых определёнными структурами Генштаба, будет коротка – от силы пару месяцев. Но этого оказалось достаточно, чтобы понять главное: за деньги на амбразуру не ложатся и родину не защищают. Для них родина там, где платят. Коммерциализация войны – дело доходное, начиная от примитивного мародёрства до масштабного дележа собственности, но результат всё равно будет плачевным: зло – понятие кармическое и бумерангом возвращается на исходную. Война – это отнюдь не Голливуд. Вышагивать гусаками по улицам села в бронике и разгрузке, киношно держа автомат – это одно, и пребывание в опасности, пусть даже призрачной и мнимой, греет ощущением своего величия.

Но закончилась эйфория первых дней, пообжились, пообтёрлись, пригляделись, всё чаще стали «прилёты», появились первые раненые, а заодно потускнел былой лоск, и глухой ропот пополз по подразделениям. А тут ещё рубль, рванувший было вниз, остановился после того, как Президент насупил брови, и медленно пополз вверх, переводя доллар в партер. Скучнели наши герои и всё чаще под любым предлогом выбирались в Белгород, чтобы успеть по выгодному курсу обменять «зелёные» и отправить домой то, чем поделилось минобороны.

Может быть мы были неправы, судя об этих людях по себе: нас не надо было мотивировать. Мы ещё жили идеями четырнадцатого года, идеями Русской Весны», хотя прекрасно понимали их социальную наивность и призрачность их реализации. Нас коробило, что им были «до лампочки» идеи русскости – они-то пришли сюда из-за денежки, а всё остальное вторично.

Кому пришла мысль устроить войну на коммерческой основе? Не понимали разлагающего начала этой затеи? Не понимали, что плата резервистам-контрактникам вдвое, а то и втрое больше, нежели солдатам и офицерам регулярной армии, низводит последних в категорию людей второго сорта? Не понимали, что передача командирам этих подразделений права определять размер оплаты своим бойцам неминуемо приведёт к обнулению их авторитета и без того мизерного? Да понимали всё и, быть может, даже кто-то риски просчитывал, только алчность взяла верх.

Мы не понимали, как можно отказаться выполнять приказ? Как можно отказаться штурмовать село или опорник? Как можно было оставить Циркуны, Русскую Лозовую, Русские и Черкасские Тишки и ещё с десяток сёл и привести врага к границам области? Где приказ 227?[21] Мы были слишком категоричны в своих оценках, но этот юношеский максимализм был, конечно же, неуместен. Мы многого не понимали и многого не знали и, возможно, никогда не узнаем рычаги и механизмы принятия подобных решений. И слава богу! Но мы жаждали скорейшей победы над безжалостным и беспощадным врагом.

И всё чаще и чаще звучало мерзкое слово «договорняк», ассоциирующееся в сознании бойцов с предательством. Гостомель – предательство, Стамбульские переговоры и зерновая сделка – предательство, отступление от Харькова – предательство. Пытался убеждать, что мы просто многое не знаем, что политика великое искусство и нам, смертным, овладеть им не суждено, что договорняк и предательство – это слишком примитивно, что может быть всё так и было задумано. Взял на себя работу замполита, вроде бы и самый умный, а в глазах бойцов сомнение: может, и не умный вовсе, а дурак дураком?

Прояснение в мозгах при условии их присутствия наступит позднее, когда придётся делиться с селянами хлебом и сигаретами, кого-то эвакуировать, а то и спасать, вывозя из-под обстрела. И это ощущение необходимости заботы о ком-то другом стало менять их психологию.

Конечно же были среди них мужики настоящие, которым было плевать на зарплаты и для которых контракты стали лишь средством материализации участия в этой войне. Те из них, кто не сложит голову в самом начале, не будет ранен или вернётся после госпиталя в строй, перейдут в регулярную армию, понимая, что с этой партизанщиной не навоюешь. Что шёл от этой организованной кем-то вольницы криминальный душок, отравляющий не только отряд, но и души бойцов.

Рассредоточенные по сёлам донецкие и луганские ополченцы максимум на что были способны, так это добежать либо до ближайшей армейской части, либо до российской границы. Отловленные по подъездам и кафе, собранные с улиц городов, голодные, больные, раздетые и разутые, скверно вооружённые, необученные, они были годны разве что на создание видимости силы. Это потом, выжившие в мартовских и апрельских боях, они научатся умению владеть автоматом, искусством окапываться, выбирать позиции, строить опорники и станут мало-мальски солдатами. Но не они были виноваты в своём неумении, а те, кто бросил их в самое пекло, ничему не научив.

Когда ВСУ, нацбатальоны и тероборона двинутся от Харькова к нашей границе, на их пути окажется армия – упорная, упрямая, способная ломать и перемалывать, российская армия, носитель традиции русской, Красной, Советской армии. Они будут сжиматься пружиной, вызывая гордость своей стойкостью и самоотверженностью. Но пружина имеет свою степень сжатия и распрямляется стремительно и мощно. И дай бог, чтобы не резко.

1

Мишнев А. В., позывной Саха. Артист.

2

Тарасов А. В.

3

Алёхин Г. Т.

4

Бронежилет.

5

Котькало С. И., сопредседатель Союза писателей России.

6

Фронтовое информационное агентство.

7

Мусин К. М.

8

Грушники – офицеры Главного Управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ).

9

Петров А. П., руководитель агентства «ANNA News».

10

Булгаков Дмитрий Юрьевич, заходил с передовым отрядом, подбил БТР «буцефал» в первые двадцать минут после начала СВО. Пропал в первой половине марта в районе Нехотеевки. Судьба неизвестна.

11

БАРС – боевой армейский резерв страны. Военнослужащие, набранные по контракту.

12

«Таблетка», «буханка» – УАЗ-452.

13

«Мотолыга» (сленг) – многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный (МТЛБ).

14

Батя – позывной Филипповского Игоря Васильевича, атамана Курской области, заместитель командира отряда.

15

БТР-4 – бронетранспортер ВСУ, имеющий на вооружении 30-мм скорострельную пушку, 7,62-мм пулемёт, 30-мм гранатомёт, ПТУР.

16

«Граник» (сленг) – ручной противотанковый гранатомёт.

17

Позывной командира подразделения ЧВК изменён.

18

Весной 2014-го местная самооборона не пустила в город казаков бригады «Призрак» А. Мозгового.

19

Ильяшов Григорий Алексеевич – генерал-полковник, председатель Службы внешней разведки Украины (2010–2014).

20

ОБрСпН – отдельная бригада специального назначения.

21

Приказ народного комиссара обороны СССР «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» от 28.071942 № 227.