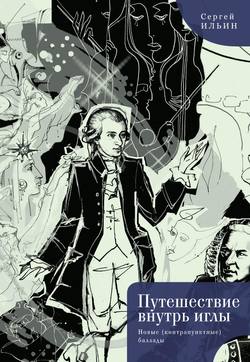

Читать книгу Путешествие внутрь иглы. Новые (конструктивные) баллады - Сергей Ильин - Страница 5

IV. Баллада об Откровении Посреди Толпы

Оглавление1

Запад для жизни хорош. Вам любой эмигрант из России

это тотчас подтвердит. Социальных здесь множество благ.

Также истории дух, начиная с империи Римской,

камень любой издает. О приличии жизни во всем

нечего и говорить. Но внимание я обратил бы

на один тонкий нюанс: посмотрите на здешних людей,

и попытайтесь найти, что зовется душой в человеке,

то, что понятно без слов, что прозрачно, как в небе лазурь.

С вами побьюсь об заклад, что такого вы в них не найдете.

Четкого нет в их душе разделенья на зло и добро.

Все это именно то, что с избытком мы в русском начале

видеть привыкли. Оно почему-то отсутствует здесь.

Но, глядя людям в глаза и единый не видя в них образ,

чувство рождается в нас, будто смотрим мы в звездную ночь.

Есть ли в пейзаже ночном хоть намек на гармонию мира?

Нет и в помине его, хоть привольно жить в мире таком!

Что за великий простор, пусть совсем непрозрачный по духу,

нас обнимает в ночи! И вот точно такой же простор

я ощущаю всегда, в узких улочках старой Европы

снова без цели бродя… Мне хотелось бы очень понять

тайну российских пространств, что в разы превосходят Европу:

значит, по духу они должны ближе и к звездам стоять…

Но порождает тоску, точно в тесной вы заперты клетке,

русский бескрайний простор. Здесь загадка и русской души.

2

Только вкусив неотразимое очарование толпы на центральных улицах европейских городов, только обратив внимание, что любой прохожий здесь настолько чертовски интересен, что от него невозможно оторвать взгляд: по крайней мере, пока он не исчезнет из вашего поля зрения, и это несмотря на то, что при полнейшей нашей минутной в нем заинтересованности вам совершенно безразлична по сути его биография – таково даже главное условие внимательно-бескорыстного созерцания людей на улице – и только осознав, что в этой глубочайшей и неустранимой фрагментарности человеческих судеб, более того, в самой принципиальной незаконченности любого куска жизни, откуда бы его ни отхватить, заключается не только первичная характеристика бытия, но и его жанрово-эпическая подоснова, – только тогда исчезает раз и навсегда вкус к театру как таковому, исчезает физическая возможность присутствовать в набитом зале, исчезает способность даже в талантливой актерской игре признавать великое искусство, исчезает готовность видеть интересную и живую интригу на месте всего лишь намертво выдуманного сюжета, – да, после урока, преподанного уличной непосредственностью, пропадает вкус ко всему условному, и только одно кажется странным и непонятным: как мог он (вкус) так долго держаться.

В самом деле, удавшееся произведение искусства, с одной стороны, настолько самостоятельно, что прямое и буквальное вмешательство в него художника сразу и намертво его убило бы, но, с другой стороны, оригинальный автор узнается с трех строк, иногда по первой мелодии или после беглого взгляда на полотно, истинный шедевр не нуждается в опоре на автора, однако без последнего искусство тоже непредставимо: сходная двойственность проглядывает в жизни любого человека, – каждый из нас в одном плане есть «черновик», состоящий из бесчисленного множества мыслей, чувств, слов и поступков, а в другом и «высшем» плане он же суть и собственный «образ», под которым следует понимать неповторимый характер, вполне своеобразные взаимоотношения с людьми, а также индивидуальную биографию, которая, в зависимости от значимости человека или перспективы зрения, может превращаться в судьбу, а то и в провидение.

Действительно, когда наблюдаешь за людьми на улицах европейских городов, кажется, что они, непроизвольно подчиняясь какому-то выше них стоящему природному игровому инстинкту, на короткое время – словно только для того чтобы пройтись перед зрителями в новом амплуа – перевоплощаются в каких-то персонажей, пусть очень похожих на себя, но в то же время и чуточку других, по крайней мере, непосредственное впечатление от них таково, что в семье они должны быть несколько иные, нежели на улице, а на работе и вовсе не похожи ни на тех, ни на других, но мы заранее и от души верим в их малые житейские перевоплощения, а если верим, значит признаем в них некоторое крошечное, но истинное лицедейское искусство, причем чем шире шпагат между ролью и тем, кто ее играет, тем талантливей актер, когда же нам, в виде исключения, вовсе не удалось распознать в герое знакомого актера – а такое часто бывает в лучшем кино и такое нередко происходит на обыкновенных европейских улицах – тогда мы имеем дело с апогеем актерского мастерства.

А вот на российских и даже столичных проспектах несколько другая игра: там люди видят друг друга насквозь – точно смотрят сквозь стекло, вместо того, чтобы наблюдать за собой в зеркалах, то есть в тех же стеклах, но с темной непрозрачной основой, последние не позволяют по природе своей всмотреться в них до дна и подарить человеку дурную и неоправданную иллюзию, будто он все до конца в своем ближнем понял, – вот почему зеркала создают некоторую естественную и непредвзятую атмосферу скромной тайны и повседневного волшебства, тогда как стекла служат, как правило, лишь трезвым и практическим целям.

Да, когда смотришь в зеркало, то даже сам себе немного удивляешься, и это хорошо, человек обязательно должен себе немного удивляться, иначе он будет походить на неодушевленную вещь, – в зеркале, между прочим, вообще нет неодушевленных вещей, там мир замкнут на себя, самодовлеющ и уникален и плюс к тому еще отражен – его не пощупаешь, и вот он уже по одной этой причине начинает магически притягивать, как недостижимый идеал, а через стекло мир только растекается, как вода сквозь пальцы, создавая ощущение неустранимой, фатальной реальности, в которой столько скуки, предсказуемости, морального шаблона, дурной повторяемости и поразительного однообразия, что она скорее напоминает сон, нежели живую жизнь, и как в кино постоянно присутствует иллюзия, что все обошлось без искусства: мы не видим ни режиссера, ни сценариста, ни актеров между сценами, ни статистов, ни всех тех, что обступили с камерами, прожекторами и тысячами вспомогательных приборов ту сцену, которую мы в данный момент наблюдаем, и мы не можем никак вмешаться в игровое действие, тогда как в театре все-таки можно незаметно подмигнуть актеру, и только сообразно этой иллюзии и в пропорциональной от нее зависимости рождается драгоценное и по сути центральное ощущение великого удивления от искусства, – так в театре это последнее начисто отсутствует и не может не отсутствовать, а само великое – потому что метафизическое – удивление деградирует до уровня всего лишь чувственного смакования от мастерской игры.

Итак, рассуждая в гиперболах, театр – как наша сиюминутная жизнь, в которой еще что-то можно поправить, кино – как наша же прожитая жизнь, в которой поправить ничего уже нельзя: тут и размах, и необратимость каждого шага, и вытекающие отсюда серьезность и величие, и судьбоносность, но, как сказано, и некоторый шок по причине опять-таки непроходимой дистанции между зрителем и актером.

Вообще же, когда в любом постороннем человеке нутром ощущаешь пусть даже малый и незначительный, но самостоятельный и ни к чему не сводимый мир, концы которого, как любил говаривать наш незабвенный Федор Михайлович, сходятся в «мирах иных», тогда и себя самого посреди этого мира воспринимаешь как крошечную звезду в бесчисленном сонме больших и малых мирозданий, – и потрясает тогда душу самый великий из всех доступных нам просторов: простор звездного неба.

Так вот, крохотное, но истинное его подобие переживаешь иногда на улицах европейских городов, – не потому ли мы сюда приехали? и как иначе объяснить пророчество того же Достоевского о том, что Европа нам, русским, быть может, внутренне ближе и дороже, чем самим европейцам? подобно потерпевшим кораблекрушение морякам, вынужденным сутками пить морскую воду, от которой они сходят с ума и гибнут, мы тоже давно обезумели от недостатка подлинного живого духовного простора и необходимости пить вместо его нектара мертвую воду пустого и давящего на душу бескрайнего пространства.

Еще раз! не признавая метафизической – то есть попросту не до конца проницаемой – личности в собрате, мы добровольно лишаем себя дополнительных и важных экзистенциальных измерений, на отсутствие которых потом жалуемся и для восполнения которых едем за границу – не потому ли русский человек производит глубоко театральное впечатление, в противоположность человеку западному, сходному с образом кино? и конечно же, возвращаясь назад, театральная игра – не по форме, но по субстанции – больше похожа на «черновики» любого человека, тогда как персонаж кино скорее созвучен с его внутренним и окончательным «образом»: положим, всего лишь проходной нюанс, но в нем великий смысл.

3

Есть в лицах западных людей один оттенок,

что заставляет задержать на них наш взгляд, —

так мастерский портрет, идущий за бесценок,

вдруг незаметно оживит торговый ряд.

В дотошном множестве душевных свойств пытаясь

их образ светлый и единый отыскать, —

то, что душой в простом народе называясь,

из века в век нас продолжает волновать,

мы смотрим долго на старинные картины,

не в силах глаз от них пытливых оторвать, —

но больше, чем от лицезрения витрины,

мы смысла в них так и не можем распознать.

Так точно испокон веков по миру бродим

мы в поисках Того, Кто сотворил его, —

и то, что все-таки Его мы не находим,

нам кажется таинственней всего.

Так что и европейцев сдержанные лица

прежде всего похожи на пустые зеркала, —

и будет вечно непрозрачность из них литься

на нас по принципу зеркального стекла.