Читать книгу Батурино – гнездо родное - Сергей Иванович Панфилов - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Предисловие к повести Сергея Панфилова «Батурино – гнездо родное…»

Батурино – гнездо родное

ОглавлениеНеобыкновенным все-таки бывает Промысел Божий о человеке. Оглянешься в прошлое с высоты прожитых лет и только головой покачаешь, подумаешь удивленно: «Надо же!» и улыбнешься кротко, что воля Божия в твоей жизни совершилась.

Шел 1998 год. Я, человек малоопытный в духовной жизни, недавно пришедший к Православной Вере, собирал материалы для своей второй книжки на православную тему – о Новосибирском соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Раньше-то, до богоборческой революции, город Новосибирск именовался иначе – Новониколаевском. Это в честь Государя Императора Всероссийского – Николая Александровича Романова. Был он Вторым на Российском Престоле с таким благословенным именем – Николай. Что в переводе с греческого языка означает «победитель народов». Первым же правил Российской Империей с 1825 по 1855 год Николай Павлович, начавший свое царствование с разгрома на Сенатской площади в Петербурге восстания масонов-декабристов, планировавших, прежде всего, уничтожение всех представителей царствующего Дома Романовых.

Отец Николая Александровича – Император-Миротворец, Державный Исполин, Александр Третий, процарствовал на Российском престоле тринадцать славных лет – с 1881 по 1894 год. Он оставил о себе добрую память. Одним из любимых изречений Государя было такое: «У России нет друзей, кроме ее армии и флота». Он всячески укреплял боевую мощь сухопутных и морских сил государства. Одним из замечательных дел Государя Александра Третьего было основание Императорского Православного Палестинского Общества, которое возглавил его родной брат – Великий Князь Сергей Александрович Романов. А еще – начало строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Наш город, можно сказать, начался с закладки одной из опор железнодорожного моста через великую сибирскую реку Обь. Было это событие в июле 1893 года.

В благодарную память о Государе-Миротворце Александре Третьем, местные жители, на взгорье, неподалеку от реки Оби и железнодорожной магистрали, построили прекрасный величественный храм-памятник во имя святого благоверного князя Александра Невского – небесного покровителя почившего Императора Александра Третьего.

Еще до успения Государя-Миротворца, Комитет по строительству железнодорожной магистрали подготовил проект по возведению на новопостроенных станциях православных храмов и при них – воскресных школ. Для финансирования этого начинания был создан благотворительный Фонд для добровольного пожертвования денежных средств от учреждений и частных лиц. После кончины Александра Третьего этот благотворительный Фонд нарекли именем почившего Императора.

Первое пожертвование на банковский счет Фонда внес протоиерей Иоанн Ильич Сергиев, больше известный под именем Иоанн Кронштадтский. Батюшка – великий пастырь, проповедник, духовный писатель, чудотворец, благотворитель. Отец Иоанн – почетный член Императорского Православного Палестинского Общества. Он прислал 200 рублей. А всего батюшка Иоанн пожертвовал 46 815 рублей и 50 копеек. Господь наш Иисус Христос сказал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это сказано на все времена… Ныне Русской Православной Церковью отец Иоанн Кронштадтский причислен к лику святых.

Из благотворительного Фонда Его Императорского Величества Царя Александра Третьего на нужды строительства храма-памятника во имя святого благоверного князя Александра Невского было внесено 47 000 рублей. На создание храмового иконостаса 6 500 рублей пожертвовал сын покойного Императора Николай Александрович. Тоже почетный член Императорского Православного Палестинского Общества. Ныне русской Православной Церковью причисленный к лицу страстотерпцев.

Проектировал Свято-Александро-Невский храм томский архитектор Константин Константинович Лыгин. Храм – трехпрестольный. Главный Престол – во имя святого благоверного князя Александра Невского. Правый – во имя Святителя Николая Чудотворца. Левый – во имя великомученика Георгия Победоносца.

29 декабря 1899 года Главный Престол храма освятил Епископ Томский и Барнаульский Макарий (Невский). Владыка Макарий – выдающийся человек, Апостол Алтая, просветитель алтайцев Спасительным Словом Божиим, Христовой Истиной. Он один из немногих, которые не признавали отречения Николая Второго от Русского Престола. Владыка не признал полномочий Временного правительства, за что был отправлен на покой. Митрополит Московский и Коломенсикй Макарий (Невский) – почетный член Императорского Православного Палестинского Общества. Ныне Русской Православной Церковью Святитель Макарий (Невский) причислен к лицу святых.

В октябре 1917 года, попущением Божиим, за грехи, к власти в России пришли богоборцы-большевики. Возглавил Совет Народных Комиссаров – новое правительство – Владимир Ильич Ульянов. Партийный псевдоним-кличка – Ленин. Начался новый период в истории Государства Российского.

В ночь на 17-ое июля 1918 года, в городе Екатеринбурге, в подвале дома Ипатьева, было зверски уничтожено Царское Семейство – Царь Николай, Царица Александра, Царевич Алексей, Царевны – Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. В подготовке убийства Царственных Страстотерпцев принял большое участие Яков Михайлович Свердлов. Исполнителями стали такие одиозные личности, как Юровский, Ермаков, Голощекин…

Олег Васильевич Волков – русский писатель, общественный деятель, охотник, защитник природы… Помните, когда-то в Советском Союзе задумали осуществить безумную идею – поворот северных рек? Собирались прорыть каналы и течение Двины, Печоры направить на юг, чтобы подпитать реку Аму-Дарью и мелеющий Арал. Так помнится. Слава Богу, что этого не случилось. Против восстали защитники-общественники, и проект был отменен. Олег Васильевич Волков – замечательный был человек. Он родился в столице Российской Империи городе Санкт-Петербурге. По одним данным – в 1899 –ом году, по другим – 1900-ом. Как бы там ни было – он русский дворянин, аристократ, ровесник века, успевший напитать свою душу духом российской дворянской культуры. Олег Васильевич обучался в Тенишевском училище. Вместе с ним учился знаменитый в будущем писатель-эмигрант Владимир Владимирович Набоков, создавший такие литературные произведения, как – «Машенька», «Защита Лужина», «Другие берега» и скандальную вещь – «Лолита».

История России ХХ–ого века прошла перед глазами Олега Васильевича, делая его участником событий. Русско-японская война 1904 – 1905 годов. Первая, неудавшаяся революция 1905 года. Первая мировая война. Падение Царской власти. Гражданская война. Построение в России, переименованной в Советский Союз, социализма – нового социального строя, замешанного на безбожии-богоборчестве.

Большевики преследовали дворян – носителей аристократической культуры. Расстреливали, отправляли в заключение в лагеря. По всей стране создавалась государственная карательная система, известная как ГУЛАГ… Вот и Олегу Васильевичу пришлось испить чашу страданий. Он пробыл в заключении в общей сложности 27 страшных лет. Остался жив. Начал он свою «одиссею», попав на Соловки, в Соловецкий лагерь особого назначения, сокращенно – «СЛОН»… Раньше на Соловецких островах находился мужской монастырь. И не случайно, а сознательно-богоборчески коммунисты-властители обратили его в место страданий, место смерти тысяч людей… Олег Васильевич отбывал свой срок заключения вместе с русским священством, дворянами, купцами, крестьянами. Все сословия России пребывали здесь, в Соловецком плену…Олегу Васильевичу запомнился один из заключенных – Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он – будущий известный деятель русской культуры. Он тоже выжил, пройдя этот ад…

В 1988-ом году я заочно учился в Московском Литературном институте имени А.М.Горького. По стране уже шла «перестройка», начатая Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым, кипели человеческие страсти. В Москве тогда было основано культурно-просветительское общество «Мемориал». Оно ратовало за восстановление исторической правды. Мы, студенты-заочники из Новосибирска, приходили на заседания «Мемориала». Я помню выступления деятелей культуры – Юрия Карякина, Олеся Адамовича, академика Андрея Сахарова. Они звали к восстановлению исторической справедливости, зажигали своими словами мою неискушенную душу.

Я в те годы только-только начал искать путь к вере, не был ни верующим, ни воцерковленным. Но искренне любил свою родину – Россию и желал своей стране блага.

Мы с однокурсниками по институту создали в нашем родном городе Новосибирске – Новониколаевске отделение общества «Мемориал». И уже, как действительные члены, приехали в Москву на заседание центрального и региональных отделений общества.

Как сейчас помню – большой зал, множество знаменитых людей: поэты Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко, супруга известного деятеля компартии Николая Бухарина, расстрелянного по приговору советского суда, Ларина-Бухарина, сидевшая в Особом лагерном пункте на станции Ложок, это Новосибирская область, правозащитница Лариса Богораз, человек, организовавший восстание заключенных в одном из северных лагерей, по фамилии Красноштан…

Я сижу в зале, слушаю захватывающие выступления. И вдруг слышу, что слово предоставляется писателю Олегу Васильевичу Волкову. На трибуну поднимается высокорослый, седобородый человек, одетый в элегантный костюм серого цвета и, волнуясь, слегка покашливая, начинает откровенно рассказывать о тех страданиях, которые переживали народы России при правлении большевиков. Он на минуту прервался, осмотрел зал, слушавший его выступление с затаенным дыханием, и продолжил свою речь:

– Вот, здесь в основном обвиняют в политических преступлениях Иосифа Сталина. Да, его вина безусловно огромна. А другие деятели? Начались репрессии не со Сталина, а …с Ленина. С Владимира Ильича. Это он, он – организатор «красного террора», идейный вдохновитель уничтожения дворян, купцов, промышленников, крестьян-кулаков, священников, как классовых врагов пролетариата…

В то время, а шел 1988-ой год, это было резким и откровенным свидетельством, крепко сказано. Иосифа Виссарионовича Сталина разрешалось критиковать и обличать, разоблачать его деяния. А Ленин, чья мумия лежала в Мавзолее на Красной площади, являлся культовым образом, иконою. «Самый человечный человек», вождь и учитель, был вне критики.

Я смотрел на ведущего собрание. Он, слушая слова Олега Васильевича, наливался краснотой. Грозно посмотрев в сторону выступающего, он прошипел:

– Я попрошу вас… попрошу выбирать выражения…

– Да, да, – проговорил он, – я уже заканчиваю… – и через минуту спустился в зал… Его сменил другой выступающий…

В перерыве заседания я подошел к Олегу Васильевичу и восхищенно сказал:

– Можно пожать вашу руку?

Он посмотрел на меня внимательно, мне тогда исполнилось тридцать два года от роду, улыбнулся и протянул руку для пожатия. Я протянул свою и крепко пожал руку страдальца-узника сталинских лагерей. Это рукопожатие словно бы сблизило нас. Я набрался духу и сказал:

– Олег Васильевич, я учусь в Литературном институте, пишу стихи для детей и взрослых, у меня изданы книги, пробую писать прозу. Вот, услышал вас, ваши откровенные рассказы о прошлом и мне захотелось побывать у вас в гостях, побеседовать, что-то записать для памяти. Можно?

Он, возможно, не ожидал от меня такой прыти, от незнакомца, но, добродушно улыбнувшись, пригласил к себе в гости:

– Хорошо. Приходите завтра. Часам к пяти вечера. Я живу в Безбожном переулке… дом… квартира…. Я предупрежу вахтера, что вы приглашены ко мне. До свидания! До встречи!..

Он слегка улыбнулся, чуть склонил свою седую голову и направился в зал заседаний. Там планировался показ документального фильма «Власть соловецкая», одним из героев которого был Олег Васильевич Волков. Я проводил его величественную фигуру взглядом. Постоял на месте, порадовался, что все для меня неожиданно сложилось радостно-удачно, и направился вслед за Олегом Васильевичем в зал заседаний…

На следующий день, как договорились, я пришел к пяти часам в гости к писателю, узнику сталинских лагерей, потомственному дворянину – Олегу Васильевичу Волкову. Он встретил меня радушно, по-старинному, сказал:

– Раздевайтесь, проходите в комнату, будем пить чай и беседовать.

Я прошел вслед за ним в комнату. Я чувствовал себя все-таки немного смущенно, не знал, как себя вести. Он улыбнулся, предложил присесть за стол, не смущаться, чувствовать себя свободно. В его словах, поведении, манере разговора, общения, ощущалась иная культура, иное воспитание.

Я сидел за столом, смотрел на Олега Васильевича и простодушно думал, что, может быть, вот также бы вел себя со мной Федор Михайлович Достоевский. Нет, не Лев Николаевич Толстой, а, может быть, Иван Сергеевич Тургенев. Вот что было удивительным для меня.

Мы пили чай, и я расспрашивал Олега Васильевича о прошлом, о том, почему Государство Российское рухнуло в пропасть.

– К сожалению, – сказал Олег Васильевич, – русские люди все дальше и дальше уходили от веры своих предков – Православия. Сохранялась внешняя обрядность, праздники, пасхи-куличи. Эту обрядность талантливо описал в своей книге «Лето Господне» писатель-эмигрант Иван Сергеевич Шмелев. А вера? Настоящая, глубокая вера? Она постепенно исчезала, растворялась в суете будней. Гражданин Российской Империи обязывался один раз в год отговеть и причаститься Святых Даров, а справку об этом предоставить на службу, чтобы подтвердить свою законопослушность. Вот такой процветал уже духовный формализм. Это печальные факты из нашего прошлого. Никуда от них не денешься. Приходится признавать.

Конечно же, русская интеллигенция доходила порой до недопустимого в обличении своей родины – России. Возьмите художников-передвижников. Картины «Чаепитие в Мытищах», «Крестный ход в Курской губернии». А Репин с его «Бурлаками». Волжские бурлаки были здоровенными мужиками. Попробуй, потяни бурлацкую лямку, потягай баржи по Волге-матушке. А что мы видим на картине этого живописца? Идут какие-то бродяги с Хитрова рынка. Герои пьесы Максима Горького «На дне». Они бы и двух метров не прошли вдоль берега, скисли бы, выдохлись. Но русским интеллигентам, оторвавшимся от родной почвы, вроде Мережковского, Гиппиус, Розанова, Блока и многим другим такое нравилось и приветствовалось. Горький – «буревестник революции» с его босяками, Иван Бунин с его «Деревней», Леонид Андреев с его «Иудой Искариотом» и «Жизнью Павла Фивейского», Василий Розанов – пустозвон-обличитель. Николай Бердяев – философ-мистик и другие. Что доброго написали они о родной стороне, кого вдохновили своими произведениями на героические подвиги, кого ободрили, утешили в трудный час? К сожалению, никого, ничего… Трудно об этом говорить, да вот приходится.

Вот и выходили у нас из детей поповских нигилисты, вроде Добролюбова, Чернышевского или Кибальчича, одного из террористов-народовольцев, который готовил динамит для убийства Царя Александра Второго – Освободителя крестьян от крепостной неволи… Безумная Вера Засулич покушается на убийство градоначальника, а суд присяжных, под гром аплодисментов собравшихся в суде, выносит приговор: «Невиновна!» Эка, героиня! Эка, Шарлотта Кордэ!.. Засулич студенты на руках выносят из зала судебных заседаний. Возле подъезда ее ждет карета… За границей она становится соратницей Георгия Плеханова – мечтателя-марксиста, хотевшего перевернуть русский мир…

Да, батенька, много было в русской жизни хорошего, но и от гниловастенького никуда не денешься. Ленины, Сталины, Дзержинские с неба не падают. Федор Михайлович Достоевский написал свой роман-предупреждение о грядущем – «Бесы», показал в откровенном виде террористов, обличил их психологию, ведущую, ради идеи к погибели миллионов людей. Но его предупреждения не услышали. А послушались переустроителей жизни на новый лад – без Царя, без Бога, вроде Ленина, который называл Федора Михайловича – «этот скверный Достоевский»…

Олег Васильевич помолчал немного. Волнительно было для старого человека вспомнить прошлое, переживать его в своем сердце. Я тоже молчал, прихлебывал из бокала душистый чай. Сидел, отдыхая душой, чувствуя старорусский, отошедшей в небытие, уютный быт, блаженствовал. Когда в жизни еще придется испытать подобное, да и придется ли?

Олег Васильевич успокоился и продолжил:

– Вы не думайте, молодой человек, я своей вины с себя не снимаю. Были и мечтатели из дворян. Масоны-декабристы одни чего стоят. Пришли бы Пестели с Рылеевыми да Каховскими к власти, то они такую бы кровавую баню для России устроили, что только держись. Царя бы Николая Павловича, Помазанника Божия, с Семейством да и всех Романовых не пожалели – разорвали на кровавые клочки. Не зря же, когда пятерых декабристов, приговоренных к смерти, вешали, то на грудь им повесели таблички – «цареубийца».

Арестованных декабристов-дворян лично Государь Николай Павлович Романов допрашивал. Крамлола против Царской Власти – не шутка. Она попадала под церковную «анафему». Преступники-декабристы плакали, раскаивались, сожалели о содеянном, выдавали друг друга, доносили, раскрывали планы тайных организаций… Кто-то из декабристов сошел с ума. Кто-то покончил жизнь самоубийством. Человек сто двадцать преступников, лишив всяческих званий, приговорили к каторжным работам в Сибири. Герцены да Ленины создали из них легендарных личностей – мужественных борцов-мучеников против Царского Самодержавия, страдальцев. М-да, м-да…

Хотели дворяне, безрассудно хотели отрешить Царя от власти… Ну, в феврале 1917 года отрешили, и что получилось в итоге? Крах Российской Империи. Чудовищное преступление – в ночь на 17-ое июля 1918 года екатеринбургское убийство благороднейшего человека, кристальной чистоты души, Царя Николая, Помазанника Божия, прекраснейшей женщины, любящей матери семейства, нежно и мужественно ухаживающей за своим больным сыночком…

Олег Васильевич задышал часто-часто, всхлипнул…

– Царицы Александры Федоровны… И Царевича Алексея – этого светлого отрока, и Царевен – этих чистых, девственных барышень не пожалели. Всех, всех убили, истыкали штыками. Без суда, без следствия. Тела убиенных довезли на автомобиле до Ганиной Ямы, раздели до нага, разрубили на куски и сожгли на кострах, поливая серной кислотой… Ужас, ужас, что сотворили!

В Москве ждали отчет о проделанной работе. Шло заседание Совнаркома. В это время в президиум Якову Свердлову передали записку. Он торопливо ее прочитал. Глаза у него радостно блеснули. Он довольно усмехнулся и попросил слова. Ему предоставили. Он сказал: «Товарищи! Сегодня ночью в Екатеринбурге расстрелян бывший Царь вместе со Своим Семейством»… На минуту в зале воцарилась тягостное молчание… Но вот Ленин, прерывая затянувшуюся паузу, картаво проговорил: «Что ж, товарищи, принято к сведению. Переходим к рассмотрению следующего вопроса»… Такой вот цинизм по-ленински-марксистски… А потом, мой друг, в России началась кровавая вакханалия…

Он встал из-за стола, вынул из шкафа толстую книгу и показал мне. Она называлась «Погружение во тьму». Сказал:

– Вот, издано в Париже. Доживу ли я до того времени, когда мой труд напечатают в России? Не знаю, не знаю…

За окнами темнело. Пора было уходить. Мы попрощались. Пожали друг другу руки… Я вышел из подъезда. Поднял голову. В окнах писателя Олега Васильевича Волкова горел свет. Я поднял воротник своей куртки и направился к станции метро. Я шел и ощущал в душе радость от общения с этим человеком, духовную пользу…

Теперь книга писателя Олега Васильевича Волкова «Погружение во тьму» издана в России. И даже продавалась в церковных лавках…

Да, большевики повели борьбу с прошлым Великой России – Православного Царства. Они не думали, что это Бог попускает испытания православных христиан, испытывает крепость веры. Матерь Божия в Своей новоявленной иконе «Державная» взяла под Свой омофор Россию, чтобы страдать со всеми и смирением, терпением, любовью и милосердием побеждать врага-дьявола. Большевики были атеистами, то есть – богоборцами, разрушителями, подобными Абадонне, Апполиону. Но и для них было не закрыто покаяние…

Город Новониколаевск в 1926 году переименовали в Новосибирск. Соборную площадь перед Александро-Невским храмом назвали именем цареубийцы Якова Свердлова. Храм же закрыли в 1937 году. Пытались его взорвать. Заложили огромный заряд взрывчатки. Прогремел страшный взрыв. Кто видел хроникально-документальные кадры о сносе Московского храма Христа-Спасителя, тот может представить мощность и силу прогрохотавшего взрыва… Но Господь явил чудо – храм устоял… Долгое время в нем располагались какие-то мастерские, проектный институт, склад кинохроники… Во время «перестройки», 25-го августа 1989 года, поруганный храм-памятник местные власти вернули законному хозяину – Русской Православной Церкви.

В майские пасхальные дни 1991 года над Александро-Невским собором, над купольным крестом, встал радужный нимб – венец славы. Так Господь почтил многострадальный царский храм-памятник.

А вскоре, собор во имя святого благоверного князя Александра Невского освятил Первосвятитель Русской Православной Церкви – Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй (Ридигер), приехавший с пастырской поездкой в Сибирь-матушку… Богу нашему слава!

Ныне, а идет 2016 год от Рождества Христова, близь набережной Оби, возле сохранившегося дореволюционного дома параходовладелицы купчихи Пастуховой, возле нового железнодорожного моста, сохранили один старый пролет, как памятник, поставлен величественный монумент Царю-Миротворцу, давшему «добро» на построение Транссибирской железнодорожной магистрали, Александру Третьему Александровичу Романову. Он крепко стоит на ногах, обутых в сапоги, в штанах с лампасами, в куртке, в папахе и внимательно смотрит на город, носивший имя его Венценосного сына – Новониколаевск, ныне Новосибирск.

Я имею счастье и честь состоять в Императорском Православном Палестинском Обществе, основанным Государем Императором Александром Третьим… По набережной Оби, минуя дом купчихи Пастуховой, я подхожу к царскому монументу. Останавливаюсь напротив, снимаю с головы фуражку и кланяюсь Государю Императору Александру Третьему, кланяюсь былому величию и славе Российской Империи – Православного Царства. Тело Государя покоится в соборе Петро-Павловской крепости, в царской усыпальнице, душа же его, вместе с Романовыми, молитвенно предстоит перед Господом. А памятник Государю Императору Александру Третьему вот, передо мной. Нет, как бы ни старалась нечисть погрузить Россию, Дом Пресвятой Богородицы, во тьму, нет, не получается у нее этого сделать. Потому что – «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его»… Так-то, мои милые судари и сударыни!

Я надеваю на голову фуражку и направляюсь в Александро-Невский собор. Иду, чтобы помолиться, помянуть о упокоении наших князей и Царей, победоносных полководцев – защитников Святой Руси. Так то и сохраняется память о людях, жившых на просторах Руси Великой…

Как-то мне пришлось беседовать со священником, служившим в Александро-Невском соборе. Дело прошлое, не стану называть его имени. Да это и не суть важно. Батюшка рассказал мне про свое паломничество на Святую Землю – в Палестину, в государство Израиль. Сидя рядом с ним, я задавал вопросы, записывал ответы. Батюшка вдохновенно повествовал, вспоминая о прошлых днях, проведенных на Святой Земле.

Я смотрел на батюшку, вел беседу и в тоже время думал о притягательности святынь Палестины. Побывать в граде Иерусалиме, пройти по Крестному пути Спасителя, увидеть в храме Воскресения Христова, в Великую Субботу, сошествие Благодатного Огня, который в первые минуты своего горения не обжигает, побывать в Гефсиманском саду, побродить среди олив, помнивших моление Христа о Чаше, постоять в Гробнице Божией Матери, попросить у Богородицы помощи и заступления, посетить Елеон – гору Вознесения Христова на небеса, приложиться к стопе Господа, оставшейся отпечатанной на камне после Вознесения Божия, окунуться в благодатные воды Иордана, побродить возле Генисаретского озера, увидеть дорожку на воде – путь Христа к лодке, в которой плыли Апостолы… Многое множество мест в Палестине, подтверждающих истинность Славного Пришествия в наш грешный мир Спасителя, Искупителя, Господа Иисуса Христа, оставлено нам милосердием Божиим. Палестина, можно сказать, пятое, овеществленное Евангелие, проповедующее о Христе. Поэтому, и прежде, и теперь, у людей не иссякает духовная жажда, влекущая их к паломничеству на Святую Землю.

Прежде, в Царской России, я так думаю, вера у людей была крепче. Судите сами. Из глубин Сибири, пешком, шли странники по дорогам и бездорожью, терпя скудость, ночуя в поле у костра, под придорожным кустом, когда в избах крестьян-страннолюбцев или в монастырских гостиницах, шли, молясь Господу, Пресвятой Богородице, Силам Небесным, угодникам Божиим, освящая своим молитвенным потом долы и веси родины любимой – России-матушки. Шли упорно и терпеливо, чтобы добраться до Одессы-города, сесть на корабли, которые предоставляло для иерусалимских поклонников Императорское Православное Палестинское Общество, пересечь часть Средиземного моря, стоя возле корабельного борта, смотря в голубую, беспредельную даль, тая надежу первым увидеть и крикнуть полным голосом, чтобы услышали все: «Радуйтесь, братья и сестры! Святая Земля»…

Я писал в свое время об одном таком человеке. Он жил в селе Усть-Иня. Ныне это один из районов города Новосибирска-Новониколаевска. Звали этого благочестивого человека, странника-боголюбца, Михаил Шкадов. Однажды он попрощался со своим семейством, взял благословение на путь-дорожку и поутру отправился в дальнее странствие, чтобы поклониться святыням Палестины… Он вернулся домой через год. Загорелый, овеянный ветрами странствий, полный новых впечатлений, повидавший святые места Палестины. Михаил привез икону Христа, купленную в Иерусалиме, и туманные картины, показывающие виды святых мест… Вечерами, когда заканчивались дневные заботы, в избу Михаила набивалось много народа, жаждавшего услышать его необыкновенные рассказы. Он спокойно и обстоятельно повествовал односельчанам о том, что ему довелось увидеть на долгом пути до Иерусалима-города, кого встретить, что услышать доброго, душеспасительного, с кем разделить краюху хлебную. Он показывал туманные картины, рассказывал о святых местах, о чудесах Божиих. Люди, слушая слова Михаила, дивились услышанному, ахали от восторга и умиления и просили, чтобы он что-то еще поведал для пользы духовной, для укрепления веры… Я побывал в гостях у родственников Михаила Шкадова, видел Иерусалимскую икону Христа-Спасителя, написал о нем рассказ. Да упокоит, Господь, раба Божия Михаила, странника-боголюбца, в селениях праведных.

В этот день, слушая рассказ батюшки-паломника, или, как говорят в Иерусалиме, поклонника, я впервые услышал новое для себя имя – архимандрит Антонин (Капустин). Отец Антонин, Андрей Иванович Капустин, уроженец Пермского края, родом из села Батурино, из священной династии Капустиных. Он возглавлял на Святой Земле Русскую Миссию, являлся почетным членом Императорского Православного Палестинского Общества. Его трудами и молитвами покупались земельные участки, начиная с величайшей святыни Мамврийского Дуба, возле которого страннолюбцу Аврааму явлилась Пресвятая Троица в виде Трех Странников. Авраам свято исполнил закон гостеприимства. Он поклонился Странникам до земли, омыл им ноги, приготовил угощение и прислуживал, стоя возле Мамврийского Дуба, пока Они трапезничали. За любовь к Богу и ближним и обрел Авраам благоволение в очах Господних, и получил обетование, что он станет отцом многих народов. Это и исполнилось на нем. И сам Мамврийский Дуб, и земля вокруг него, освящены благодатию Пресвятой Троицы. Поэтому архимандрит Антонин и постарался, с Божией помощью, приобрести во владение и Дуб-патриарх, и землю вокруг него… На одном из величайших духовных творений человечества – иконе Пресвятой Троицы преподобного святого иконописца Андрея Рублева изображен и Мамврийский Дуб, как свидетель явления и трапезы Трех Странников.

Кажется невероятным, что стараниями, молитвами одного человека – архимандрита Антонина, совершается чудо, совершается создание того, что впоследствии назовут «Русской Палестиной». Построение храмов, основание монастырей, создание гостиниц для паломников из России… Удивительной силы веры, любви к Богу и ближним, молитвенностью, милосердием обладал этот человек – Андрей Иванович Капустин, в монашестве – Антонин.

На Елеоне, рядом с храмом Вознесения Господня, трудники построили колокольню с остоугольным куполом. Она получила наименование «Русская Свеча». Соликамский купец А.В. Рязанцев пожертвовал от своих щедрот, ради Христа, трехсотпудовый колокол для Елеонской колокольни. Пуд – мера веса старинная. Он равнялся шестнадцати килограммам. Значит колокол, дарение соликамского купца, весил 4 тонны и 800 килограммов. Ого! Вот это махина! Вот это мощь! Земляк порадел для земляка.

Колокол по железной дороге-чугунке довезли до Одессы. Погрузили на пароход и по средиземноморским волнам доставили до порта Яффа. От Яффы до Иерусалима километров семьдесят пути. Колокол выгрузили с корабля и поставили на пристани. И что получилось?

Русские паломники узнали, что этот колокол предназначен для колокольни, именуемой «Русская Свеча». Какое-то необыкновенное вдохновение сошло на людей. Они решили потрудиться во славу Божию, ради Христа, и донести этот трехсотпудовый колокол, жертву благотворителя, своими руками до колокольни.

Народ православный помолился, встав на колени, попросил помощи у Господа и, встав на ноги, налегая на колокольные бока, потащил тяжелую кладь вперед – в Иерусалим, на Елеонскую гору.

Люди православные, омываясь потом, сменяя друг друга, шли по дорогам, ведущим в Иерусалим, двигая колокол 4 тонны и 800 килограммов веса.

Вот какая вера была у людей православных!

Ангелы Божии, Хранители, в это время незримо шли рядом с народом православным, считали шаги каждого, несшего колокол, и записывали в хартии, как доброе дело…

Так и доставили рабы Божии, на удивление всем, трехсотпудовый колокол до Елеона, до колокольни, именуемой «Русская Свеча». Медного певуна вознесли на колокольню, укрепили. Звонарь взял вервия в руки, раскачал колокольный язык, и первое, гулкое: «Бом!» – торжественно полетело к близким небесам и по округе, даря радость верующим сердцам. За первым «бом» покатились волной новые «бом, бом, бом»… Люди, слыша колокольный трезвон, не скрывали слез умиления, благоговейно крестились, говорили: «Слава Тебе, Господи! Слава Тебе»…

Далеко видно с Елеонской колокольни «Русская Свеча». Вся Палестина; святые места, перед твоим взором. Смотри на четыре стороны света. День ясный, солнечный. Ласковый ветерок овевает твое лицо, дух захватывает от высоты и открывающихся видов, пейзажей. Вот оно, сверкает от солнечных лучей, волнуется, зеленовато-лазурное Средиземное море.

Посмотришь в другую сторону и увидишь Вифанию, дорогу, ведущую в Иерихон, холмы, реку Иордан – купель крещения Господня, Мертвое море, покрывшее города-грешники – Содом и Гоморру, часть горы искушений, на которой сатана соблазнял Спасителя, говорил Господу лукаво: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». И услышал нечистый спокойный и величественный ответ Спасителя: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих»… увидишь землю, лежащую за Иорданом. А там, внизу, лежит во всей красе Иерусалим, храм Воскресения Господня, гора Мория, на которой стоял храм Соломона, а теперь находится святыня мусульман мечеть Аль-Акса, старый город и новый город. Смотри, любуйся, запоминай, слагай в своем сердце места, освященные Господом нашим Иисусом Христом, чтобы потом, в далекой, холодной Сибири, вспомнить о них, умилиться сердцем и, может быть, припомнить еще, как в Горненском монастыре монахини трогательно и проникновенно исполнили песню «Прощание с Иерусалимом»…

– Да, – проговорил я, выслушав рассказ священника, узнав про необыкновенные истории. Спросил: – А когда родился и когда умер архимандрит Антонин (Капустин).

– Родился батюшка 25-го августа 1817 года, а умер 6-го апреля 1894 года. Всего земной жизни отца Антонина было 77 лет. Он похоронен в Вознесенском храме. На его могилу положена плита с именной надпись и вечной памятью. И мы с вами давайте помолимся и пожелаем неустанному труженику, молитвеннику, создателю Русской Палестины – вечную память.

– Вечная память! Вечная память! Вечная память!

– Да, кстати, – сказал батюшка, – в Горненском женском монастыре находится бюст архимандрита Антонина (Капустина). Изваял этот памятник известный скульптор Зураб Церетели. Так что память о нашем знаменитом соотечественнике глубоко чтится на Святой Земле. Не знаю, как в России, но в Палестине о батюшке благоговейно помнят, не забывают…

Так я впервые узнал про архимандрита Антонина (Капустина)… Прошло какое-то время. Вышла моя книжка «Знамения Божии над собором». Память об Антонине (Капустине) затушевалась, забылась. Дела, дела житейские… Так бывает в нашей жизни.

В майские пасхальные дни 2002 года я приехал в Курганскую область, в село Чимеево. Игумен новоустраевомого Свято-Казанского мужского монастыря отец Арсений (Поснов), ныне покойный, пригласил меня поработать во славу Божию – собрать материалы и написать книгу о чудотворной Казанско-Чимеевской иконе Божией Матери, которая пришла по водам реки Нияп, в начале восемнадцатого века, в это зауральское село, и с тех лет пребывает неотлучно здесь, чудотворя, даруя обильную благодать месту сему и храму сему.

Я исполнил благословение батюшки Арсения – собрал материалы и дома, в Новосибирске-Новониколаевске, написал повесть. Назвал ее – «Чимеевская Святыня».

Второй раз я прибыл в село Чимеево в жаркие июльские дни, чтобы отчитаться перед отцом Арсением о проделанной работе и получить благословение от Епископа Курганского и Шадринского Михаила (Расковалова) на издание книги «Чимеевская Святыня». А пока, суть да дело – отец Арсений предложил мне поездку в город Далматово. В этом населенном пункте находится Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь. Основал его великий подвижник – старец Далмат. В миру – казачий атаман, градоначальник Дмитрий Иванович Мокринский. Я с радостью ухватился за предоставленную возможность – побывать в святом месте… Грешен, каюсь, люблю путешествовать по святым местам. Люблю увидеть что-то новое, неизведанное, прикоснуться к святости, чтобы получить духовную пользу для души…

Жарким июльским днем, отец Арсений, иеродьякон Гедеон, я и водитель Андрей приехали в город Далматов. Андрей остановил автомобиль возле входа в Далматовский монастырь. Мы выбрались из салона. Сильно пекло. С неба сыпались острые солнечные лучи. Знойное марево стояло над монастырем. Отец Арсений, большой, грузный, страдавший диабетом в тяжелой форме, отдуваясь, тяжело вздыхая, направился в монастырские ворота. Его, благочинного архиерейских подворий, должен был встретить игумен Свято-Успенского Далматовского мужского монастыря отец Варнава. Отец Гедеон и Андрей двинулись за отцом Арсением. А я, чуть приотстав, быстро и внимательно осмотрел окрестности.

Напротив монастыря стояла небольшая часовенка. Чудом уцелевшая в годы гонений на Русскую Православную Церковь. Как потом оказалось, местные жители-далматовцы возвели ее в память о чудесном спасении Царя Александра Третьего и Его Семейства во время чудовищной железнодорожной катастрофы, которая произошла 25-го октября 1888 года возле станции Борки. Это неподалеку от города Харькова.

Вагоны поезда, идущего на большом ходу, разметало, словно спичечные коробки, скорежило. Крыша царского вагона просела, грозя обрушиться и раздавить Государыню Марию Федоровну и пятерых царских детей. Но Государь Александр Александрович, человек недюжинной силы, легко сгибавший медные пятаки, держал на своих могучих плечах вагонную крышу, пока его супруга и дети выбрались в безопасное место. Тогда и он, Государь Император, выскочил из вагона. Его заключили в свои объятия благодарные родственники. Мария Федоровна и дети, плача, крестясь, приговаривали: «Слава Тебе, Господи! Слава Тебе»… Царь, ощущая от перенесенного морального и физического напряжения огромную усталость, все-таки не мог не радоваться. Он целовал жену, детей. В глазах у него блестели слезы счастья…

В железнодорожной катастрофе погибло 21 человек. 280 получило ранения. Но узнав, что Государь и Его Семейство остались живы, люди благодарно крестились и говорили со слезами на глазах: «Слава Богу! Господь сохранил Императора от смерти. Это чудо Божие. Слава Богу!»

Государь пошел помогать раненым. Он вел себя мужественно, хорошо помня, что Помазание на Царство дано Ему для служения народу православному. Императрица Мария Федоровна перевязывала раненых, словно сестра милосердия… Так в минуты испытаний ведут себя настоящие люди, истинные христиане, будь ты Царем, дворянином, купцом, крестьянином, солдатом, казаком или простым смертным.

По всей России священники служили благодарственные молебны Богу о чудесном спасении Царского Семейства от погибели. Точной же причины крушения царского поезда – механическое повреждение или террористический акт не установил никто.

В радостные осенние дни 1888 года и решили далматовцы построить часовню в память о чудесном спасении Царского Семейства, и построили… Она сохранилась до наших дней. И слава Богу!

При входе в монастырь на стене висит металлическая табличка. Подхожу. Читаю, что Далматовский монастырь является памятником истории и архитектуры республиканского значения. Вот как! С грустью оглядываю стены, башни, тронутые язвами безжалостного разрушения. Ох, ох, ох! Я крещусь и вхожу на монастырскую территорию. Вижу смесь былого величия Свято-Успенского Далматовокого монастыря и весь ужас теперешнего поругания, кощунства и разрушения.

Несколько десятков лет на территории монастыря действовал завод «Молмашстрой» – производитель емкостей для хранения молока и оборудования для его переработки. Монастырские храмы – в честь Успения Божией Матери и в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радосте» переоборудовали под производственные площади, открыли в них цеха. Успенский храм надстроили на два этажа. Построили гаражи, котельную. Огромная заводская труба, словно пушечное дуло, устремлена в небо. Часовню над могилой старца Далмата, основателя монастыря, переоборудовали под прачечную. Его могильное надгробие выбросили на свалку. Хотя многоцелебные мощи праведника продолжали оставаться в склепе. Монастырское кладбище, на котором покоились усопшие игумены, монахи и миряне, спокойно и равнодушно уничтожили. Хотя в Успенском храме до сего дня остались могилы – архимандрита Исаака (Мокринского) – родного сына старца Далмата и Епископа Екатеринбургского Ионы (Капустина) – родного дяди архимандрита Антонина… А ведь подобное богохульство и кощунство не остается без возмездия Божия, если у людей нет покаяния.

Вот, где-то здесь, за крепостной стеной, под горочкой, жил старец Далмат. Пришел он один на Белое Городище, принес на своих плечах икону Успения Божией Матери, выкопал пещеру, подобно киево-печерским старцам Антонию и Феодосию, которых очень почитал с детства, поселился в ней, чтобы жить и Господу молитвой и постом угождать, замаливать в одиночестве свои грехи. Благодатное место выбрал отец Далмат для жительства. Летом вырастала густая сочная трава, грибы, ягоды. Зеленой стеной стояли деревья, кустарники. Зимой царило снежное безмолвие. Рядом с пещерой пел-звенел родник, из которого вытекал серебристый ручей, тек-бежал, торопился к близкой реке Исети – чистой, полноводной, рыбной.

Думал старец, что проживет остатки своей жизни в одиночестве, но Господь рассудил о Своем угоднике иначе… Дьявол, ненавидящий иноческое житие, хотел погубить старца через наветы злых людей, через хозяина тех мест – мурзу Илигея Магметова, чьим родственником по матери-татарке оказался пустынник-подвижник…Царица Небесная, Пресвятая Богородица явилась во сне мурзе Илегею, который шел с отрядом, чтобы убить Далмата, и утрудившись от быстрой, горячей скачки, спал в шатре. Матерь Божия держала в руке меч. Царица Небесная запретила мурзе Илигею Магметову трогать старца Далмата и повелела ему передать во владение пустынножителю земли, на которых он поселился, что мурза Илигей смиренно исполнил.

Он пришел безоружный к пещере Далмата, рассказал ему о явлении и повелении Царицы Небесной, сказал, что жертвует свои земли во владение старцу. А также подарил свой шлем и кольчугу… Такие чудеса творит Богородица, наша Заступница Усердная.

Люди, узнав о благочестивом пустынножителе, которого оберегает от напастей Сама Пресвятая Богородица, стали приходить на Белое Городище, проситься на поселение рядом с подвижником. Так образовалась монашеская община, стал созидаться Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь.

Много бед и напастей претерпели монахи. Дьявол, по Божию попущению, наводил на монастырских насельников беды. И башкиры сжигали монастырь не один раз, и пожары по нему пролетали, превращая в уголь деревянные храмы. Но вот еще чудо – Господь хранил в огне пожарищ образ Успения Божией Матери. Успенскую Далматовскую икону Пресвятой Богородицы, подобно Казанской-Чимеевской, находили среди пепла и уголий сгоревших церковных зданий целой и невредимой.

А это ли не чудо, когда Свято-Успенский Далматовский монастырь осаждали отряды атамана Прохора Пестерева и прибывшего к нему на подмогу яицкого атамана Василия Митрофанова, мятежники – во времена «пугачевщины», а не смогли взять. Двадцать дней простояли под монастырскими стенами сподвижники атамана-самозванца Емельяна Пугачева, который выдавал себя за Императора Петра Третьего Федоровича. Обстреливали монастырь, потеряв страх Божий, ходили на приступ. Но малочисленный гарнизон, героически руководимый секунд-майором Иваном Семеновичем Заворотковым, стоял на смерть.

Защитники монастыря перед началом боев исповедовались и причастились Тела и Крови Христовых и со спокойной душой и совестью встали на защиту святой обители. Солдаты сражались, монахи молились о даровании победы. Старец Далмат, пребывая на Небесах, незримо ограждал своими молитвами святую обитель… И пугачевцы, понеся потери, отступили от стен монастыря. Он устоял, не сдался.

Я прохожу вдоль монастырских стен, смотрю на них и думаю: «Здесь, в феврале 1774 года, на этих стенах стояли солдаты, секунд-майор Иван Заворотков. Гремела пушечная пальба, свистели пули, стелился пороховой дым. Толпы пугачевцев шли на штурм и, получив отпор, оставив лежать на холодном зимнем снегу раненых и убитых, отступали к Служней слободе… Теперь это одна из страниц истории Далматовского монастыря.»

А вот место, где находилось Далматовское духовное училище, красивое двухэтажное здание. В нем обучались пять лет дети церковнослужителей уральского края, будущая замена своим дедам и отцам. Как бы там ни хаяли царские школы, церковно-приходские, духовные училища, а преподавание предметов учащимся в них было высококлассным. Я помню слышанные слова известного ученого филолога, философа Алексея Лосева, родившегося до революции, помнившего, так сказать, старорежимную жизнь, посидевшего в заключении во времена сталинских гонений и принявшего тайный монашеский постриг, с наречением имени Андроник. Он неодобрительно отзывался о произведениях Антона Чехова «Человек в футляре» и Федора Сологуба «Мелкий бес». В этих литературных вещах учителя показывались тупыми, бездуховными людьми. Я думаю, что отец Андроник высказал правильную и справедливую точку зрения. Возможно, что такие преподаватели, как Передонов, и существовали. Но не только же они. А где же подвижники учебного процесса, рядовые преподаватели греческого, латинского, русского языков, словесности, математики, Закона Божия, церковного пения? Жаль, что им не нашлось места в русской литературе. Зато они остались в благодарной памяти учеников, постигавших азы грамотности.

Я с грустью смотрю на развалины, на остов здания Духовного училища. А ведь в нем обучались известные в будущем люди. Например, глава Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, член Императорского Православного Палестинского Общества, археолог, астроном, собиратель древностей, путешественник, поэт, строитель храмов, основатель монастырей, собиратель земель в Палестине, молитвенник, бессеребренник – архимандрит Антонин (Капустин); ученый, путешественник, писатель – Константин Дмитриевич Носилов; ученый, изобретатель радио – Александр Степанович Попов… Выходит, что не таким уж плохим было преподавание, а наоборот – хорошим. Да только доказывать это не хочется. Зачем? Прошлое ушло, улетело, отгорело.

Кто веровал во Христа, трудился во славу Божию, радел о спасении своей души и ближних, тот, перейдя после телесной смерти в мир иной, в вечности обрел Царство Небесное. Не зря, не впустую прожил он свою быстролетную жизнь. Например, архимандрит Антонин (Капустин). А тот, кто не веровал во Христа, отрицал бытие Божие, боролся против Веры Православной, жил только земными заботами, утехами, усладами, получил после своей телесной смерти справедливое воздаяние от Господа – геенну огненную, мучения в аду. Например, Ленин.

Так и ведется в земной жизни, что есть в ней только два пути. Один – тесный, узкий, приводит идущего в Царство Небесное. Второй – широкий, безбожный, соблазнительный, расстленный, ведет в адские глубины, в огонь вечных мучений. Вот и выбирай, живущий на земле, путь, который тебе по нраву. Потому что Господь дал тебе свободную волю, право выбора. Но за свой выбор ты будешь держать ответ перед Богом. Хочешь ли, не хочешь ли, а отвечать придется. Так было всегда – и при князьях, и при Царях, и при Генеральных секретарях.

Вот, уроженец города Далматова, генерал-майор Дмитрий Андреевич Терюхов, видя разрушение монастырских стен, башен, не стал молчать, собрался и приехал в Москву, начал хлопотать о сохранении древнего монастыря – былой духовной сокровищницы и славы Зауралья. И один в поле воин, если ему помогает Господь, и творит он доброе, богоугодное дело.

Хлопоты генерал-майора Терюхова принесли плод. Президиум Верховного Совета СССР своим постановлением остановил разрушение монастыря. Обитель объявлялась памятником истории и архитектуры республиканского значения. О чем и сообщает металлическая табличка, висящая при входе в монастырь.

6-го мая 1992 года Священый Синод Русской Православной Церкви благословил возобновить Свято-Успенский Далматовский монастырь. 23-го февраля 1993 года образуется Курганская и Шадринская Епархия. Ее возглавляет Преосвященнейший Епископ Курганский и Шадринский Михаил (Расковалов). Он становится священноархимандритом Далматовского монастыря. А 11-го июля 1994 года Владыка Михаил благословляет начало раскопок, цель которых – обретение мощей старца Далмата. Он сам участвовал в этом святом деле… И мощи старца Далмата были обретены, очищены, уложены в раку, облачены. К ним открыт доступ для поклонения… Так началось возрождение Свято-Успенского Далматовского мужского монастыря.

В тот жаркий июльский день 2002 года мы с игуменом монастыря Варнавой, оставив игумена Арсения, обошли окрестности монастыря. Батюшка показывал монастырские святыни, рассказывал о былом и настоящем дне монастыря. Отец игумен провел меня мимо поруганного Свято-Никольского храма бывшей Служней слободы. Ныне в нем располагается краеведческий музей. Шлем и кольчуга старца – Далмата, подаренная ему мурзой Илигеем Магметовым, поначалу хранилась здесь, в фондах музея. А потом, Бог весть почему, оказались в Екатеринбурге, в краеведческом музее.

Место, где старец Далмат, придя на Белое Городище, выкопал пещеру для уединения и молитвенных трудов, утеряно. Первоначальный ключ-родник, из которого подвижник брал чистую воду, загажен, замусорен. Но неподалеку от него пробился новый водяной поток, зашумел ручей.

Появился он при игумене Иустине (в схиме Серафим, ныне покойный). Отец Иустин приметил на склоне холма влажное место. Сказал послушнику Владимиру: «Сходи, покопай. Посмотрим – что там такое». Владимир, исполняя послушание, нашел эту влажную землю. Копнул раз, вонзил острие лопаты второй раз. И вдруг, раздвигая слои земли, хлынула вода, покатилась валом вперед, образуя ручей… Такая милость Божия.

И очень важное – я приложился к мощам старца Далмата, благоговейно осенив себя крестным знамением, и вдруг ощутил у себя в ноздрях сладостное благоухание, веяние благодати Духа Святого, которой напоены мощи дивного подвижника, преподобного Далмата Исетского, угодника Божиего, чудотворца, избранника Божией Матери.

Жаль, что не сохранился первообраз иконы Успения Пресвятой Богородицы, с которой старец Далмат пришел на Белое Городище. Но вот, я вижу – написан новый образ, по образцу прежнего, утерянного. Жизнь продолжается! Слава Богу за все!

Я выхожу из храма на монастырскую территорию. Еще раз, проходя по монастырской земельке, внимательно осматриваю башни, стены, храмы – хранящие память о былом, о истории монастыря.

Вот, писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк создал художественную повесть. Она называется «Охонины брови». В ней рассказывается о временах «пугачевщины». Об осаде Далматовского и Верх-Теченского монастырей. Наименования монастырей изменены. И подлинного в ней – только место событий. А все остальное – фантазия писателя Мамина-Сибиряка. Получилось что-то сказочное, подобное произведениям другого уральского сказителя Павла Бажова, его рассказу «Ермаковы лебеди». Приносят ли они духовную пользу читающим? Не знаю, не знаю…

Я останавливаюсь напротив алтаря, когда-то красивого, величественного, а теперь – испохабленного, надстроенного Свято-Успенского храма. Когда-то здесь располагалось монастырское кладбище. Его безжалостно уничтожили, не пожалели. Вижу одно, новопоставленное надгробие-памятник. Барельеф бородатого человека. Это – просветитель, писатель, собиратель фольклора А.И. Зырянов. Чем-то он похож своими трудами на Петра Ершова, Павла Бажова. Ничего не могу сказать про его веру, про его смерть. Православный ли он, нет ли – не знаю, не ведаю.

Зато знаю точно, что покоящийся в Свято-Успенском храме под спудом архимандрит Исаак и Епископ Иона – православные русские люди. И архимандрит Антонин тоже. Я осеняю себя крестным знамением и молюсь о упокоении вышеперечисленных, а также о здесь и повсюду лежащих православных христианах. Думаю, что когда придет время, и обо мне, грешном, кто-нибудь помолится, пропоет «вечная память».

Наше паломничество в Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь закончено. Мы прощаемся с игуменом Варнавой. Я прошу у него благословения на труды во славу Божию. Он благословляет. Мы усаживаемся в автомобиль, трогаемся в путь-дорожку. На душе спокойно и благостно. Отец Арсений сидит впереди, клюет носом, посапывает…

Дома, в Новосибирске-Новониколаевске, я написал повесть о старце Далмате, о Свято-Успенском Далматовском мужском монастыре. Называется она – «На берегах реки Исеть». Епископ Курганский и Шадринский Михаил (Расковалов, ныне покойный) прочитал и благословил мой труд к печати. Повесть поначалу печаталась в газете «Голос». А потом в сборнике из трех моих повестей. Так я второй раз упомянул про архимандрита Антонина (Капустина).

Прошло с того времени почти двенадцать лет моей жизни. Я состарился. Все-таки, пятьдесят восьмой год от рождения жил я на этой грешной, но и прекрасной земле. Прекрасной своей природой, сохранявшей отблески былой красоты потерянного Рая. Прекрасной тем, что Иисус Христос, Мессия, Своей Крестной Смертью и Воскресением из мертвых, искупил нас от первородного греха, создал на земле Свою Церковь Православную. Можно жить, веровать, причащаться Тела и Крови Христовых, помогать ближним, ради Христа, идти тесным путем к спасению в вечности. Разве это не прекрасно?

В октябре 2013 года, в Новосибирске-Новониколаевске, на православной ярмарке, которая проходила на главном железнодорожном вокзале города, я познакомился с Андреем Александровичем Туровым – председателем Новосибирского отделения Императорского Православного Палестинского Общества. Я побеседовал о ним, рассказал о себе, о своих трудах. Андрей Александрович заинтересовался, подарил мне материалы, рассказывающие о истории ИППО, знаменитых людях – членах этой организации. Тогда-то я и узнал в полной мере о жизни и трудах архимандрита Антонина (Капустина).

Архимандрит Киприан (Керн) – русский эмигрант, монах, бывший в 1928-1930-ом годах начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, написал свое документально-художественное исследование – «О. Антонин Капустин». Архимандрит и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 1817-1894». Книга архимандрита Керна издана в городе Белграде, в Сербии, где обрело приют много беженцев из революционной России. Год издания этого труда -1934. В предисловии к своему труду архимандрит Киприан писал: …«С озлоблением, или с разочарованием, но мы отворачиваемся от своего недавнего и великого прошлого. Именно эта интеллигентность минувшего века, это богатство духовного опыта в самых разнообразных его проявлениях, это цветение русской культуры всего более сейчас непопулярны и подвержены злобно-мстительной критике. С этой точки зрения, предлагаемая книга как нельзя более несвоевременна, несозвучна сегодняшним русским настроениям.

Но потому-то именно и надо говорить об этом, будить память о минувшем, дабы тернии забот и злоба сегодняшнего дня не заглушила совсем отголоски тех великих дерзаний в области духа. Мы, русские, в своем прошлом богаты крупными людьми и славными именами и, частенько легкомысленно забывая, не дорожим ими. Что же? Своеобразная расточительность… Мы же просто крепко забыли его. Потому-то вот и нелишнее вспомнить о нем, хоть через сорок лет по его кончине.

Кроме того, у автора есть своя личная причина, подвигнувшая его писать предложенное повествование. Имя о. Антонина если и ведомо, то в среде ученых-археологов и палестиноведов. Впрочем, и как благодетеля русских паломников в Палестину, и русского деятеля там поминают его с благодарностью те тысячи русских богомольцев, что шли в Св. Землю и в храмах, и в подворьях, построенных о. Антонином, находили отдых душе и телу. Кроме этого о нем не знают ничего»…

Я прочитал эту книгу с интересом и удовольствием, следил за жизненным путем Андрея Ивановича Капустина, за его совершенствованием в духовной жизни, за тем, как Всеведущий Господь промышляет о каждом человеке, ведет по жизненному пути от рождения до смерти, до переселения бессмертной человеческой души в жизнь вечную. Промысел и помощь Божия явно прослеживались в жизни батюшки Антонина. Я прочитал повествование архимандрита Киприана и полюбил село Батурино, род священников Капустиных, отца Антонина – неустанного труженика на ниве Божией. Полюбил и захотел побывать в Батурино, в родовом гнезде Капустиных, чтобы, может быть, собрать материал и немного написать про эту точку на карте Зауралья, про это место, давшее России и миру отца Антонина.

Андрей Александрович Туров предложил мне и моему знакомому – Константину Владимировичу Молочному вступить в Императорское Православное Палестинское Общество. Мы согласились… На собрании Новосибирского отделение ИППО наши кандидатуры были одобрены. Андрей Александрович направил наши документы в Москву – на рассмотрение и утверждение.

Нужно напомнить, что первым Председателем ИППО был Великий Князь Сергей Александрович Романов, родной брат Императора Александра Третьего. После трагической гибели Великого Князя от рук террориста-убийцы, ИППО возглавила супруга Сергея Александровича – Великая Княгиня Елизавета Федоровна – основательница Московской Марфо-Мариинской обители. Она приняла мученическую смерть под городом Алапаевском. Княгинюшку-матушку и несколько князей из рода Романовых сбросили в шахту и забросали гранатами. Русской Православной Церковью Великая Княгиня Елизавета Федоровна Романова и ее келейница инокиня Варвара причислены к лику святых… Ныне же ИППО возглавляет Сергей Вадимович Степашин – человек, имеющий огромный опыт работы государственного руководителя.

6-го апреля 2014 года исполнялось 120 лет со дня смерти архимандрита Антонина (Капустина). Архиепископ Курганский и Шадринский Константин (Горянов) планировал отслужить панихиду на родине отца Антонина – в селе Батурино, в Преображенском храме, почтить память великого человека.

С Владыкой Константином я познакомился осенью 2011 года. В городе Кособродске Архипастырь освятил новопостроенный храм и отслужил Божественную Литургию. Он служил торжественно и проникновенно. В построении этого храма принимал участие Сергей Николаевич Муратов – известный предприниматель, духовный сын игумена Арсения (Поснова), другие благотворители. Архиепископ Константин наградил достойных церковными наградами.

После Богослужения прошел праздничный обед. Мне, как гостю, предоставили слово. Я поблагодарил Владыку Константина за благоговейное служение, пожелал ему новых трудов на благо Русской Церкви, для спасения пасомых рабов Божиих, православных христиан и пожелал «многия и благая лета». Присутствующие на торжестве встали из-за столов и пропели: «Многая, многая, многая лета!» Владыка Константин стоял и, тая улыбку, благожелательно смотрел на меня.

После обеда я подошел к Архипастырю, представился, подарил ему несколько своих книг – «Чимеевская Святыня», «На берегах реки Исеть»… Попросил и получил благословение на труды во славу Божию… После этой, первой, я еще несколько раз встречался с Владыкой Константином, беседовал с ним на духовные темы. Владыка сам не чужд писательского труда, так что ему легко понять творческого человека, его нужды, его искушения от лукавого.

И Милосердный Господь исполнил мое сердечное желание. Я в очередной раз приехал в Зауралье и впервые в своей жизни посетил село Батурино. Сидя в "тойоте" рядом с Константином Молочным, я, волнуясь, вглядывался в окружающие нас, мелькающие за окнами автомобиля, весенние пейзажи. Я сидел и думал: «Все это, окружающее нас, мог видеть и Андрей Капустин. Конечно же мог!»

Дорога дальняя заканчивалась. Мы ехали по трассе, приближались к Батурино. Весенний день склонялся к закату. Засинело. Начал сгущаться сумрак. Неожиданно из серых низких туч посыпался снежок, полетел, застилая белой пеленой округу, укрывая снежным ковром землю, кое-где очистившуюся от снега. Календарь показывал 6-ое апреля 2014 года от Рождества Христова. 120 лет назад, в граде Иерусалиме, завершая свой земной путь, отходил к Господу усердный работник на ниве Божией – архимандрит Антонин (Капустин).

Он лежал на постели и страдал от разлития желчи, Первый приступ болезни отец Антонин ощутил 29-го января 1894 года, когда сослужил Патриарху Герасиму. Святейший приехал в Яффу, чтобы освятить новопостроенный храм во имя Апостола Петра и праведной Тавифы. Отец Антонин крепился, перемогался, старался не думать о болезни. 16-го февраля он побывал в гостях у Патриарха Герасима на даче, посетил устроенную там обсерваторию. 8-го марта он поработал еще с бумагами в канцелярии. Нo болезнь, посещение Божие, быстро и угрожающе развивалась. Отец Антонин ощутил отвращение к земной пище. Он не хотел вкушать привычную еду. Врач настоятельно советовал ему принимать лекарства. Но батюшка понял, что приближается его смертный час, и отказался от лекарственных снадобий, предал себя на волю Божию. «Господи, на Тебя уповаю, да не постыжусь во век!»

Понимая, что он уже не встанет со своего смертного одра, отец Антонин пригласил к себе своего духовника, настоятеля Лавры преподобного Саввы Освященного, иеромонаха Анфима. Отец Антонин покаянно исповедовался, очищая свою душу от малейшего греха, совершенного ведомо или неведомо, получил прощение и трепетно, благоговейно причастился Тела и Крови Христовых – во оставление грехов и в жизнь вечную.

Отец Анфим, пожелав причастнику духовной радости и Царства Небесного, простился с ним и вышел из кельи. Отец Антонин остался лежать на кровати, ощущая благодать, покой и радость от принятых им Святых Даров. Осенив себя крестным знамением, он молитвенно вздохнул: «Слава Богу за все!» Приближался великий, неотвратимый и страшный час – разлучение бессмертной души с тленным телом. Путь через мытарства на сретение со Христом, Господом нашим, ради Которого он оставил свои земные привязанности и выбрал монашескую стезю.

Да, монашеский путь к Богу. Труден он, полон искушений от лукавого, духовной войны. И, прежде всего, против себя, против своих страстей. Увидеть свои немощи, слабости, постараться, с помощью Божией, преодолеть их, наполнить душу добродетелями – любовью к Богу и ближним, милосердием, неосуждением, нестяжательностью…

Отец Антонин вздохнул, закрыл глаза, вспомнил себя – маленький мальчик с златовидными кудряшками радостно кричит: «Маменька приехала, пряничка превезла!» – вот оно, искреннее счастье, детская радость, вспомнил родные просторы, сельские избы села Батурино, свой дом, батюшку дорогого – отца Иоанна, простого, сельского пастыря, крепкого верой и любовью к ближним, вспомнил матушку родимую Марию – любвеобильную, заботливую, наставницу благочестивой жизни. До ныне у него сохраняется прядь ее седых волос, как память о родимой. Братья и сестры, дядья, тети. Живые и уже почившие, подобно Епископу Екатеринбургскому Ионе, проживавшему на покое в Далматовском монастыре.

Россия, родина любимая! Для нее он старался, трудился, радел о ее славе. Царь Александр Третий, супруга Александра Второго Царица Мария Александровна, святой жизни человек, которую он почитал, Великая Княгиня Елизавета Федоровна, Великий Князь Сергей Александрович Романов – люди чистейшей души и благородства. Да. Все, все это стало уже для него прошлым, ушло в былое. Вечность глядит ему в глаза. Нагим приходит человек в этот мир и ничего материального не унесет с собой в мир иной. Только духовное, Христарадное, благое.

«Да, да, – думает отец Антонин, – завтра, завтра надобно пригласить свидетелей и высказать им свои последние пожелания… завтра…» Он закрывает глаза. Две слезинки медленно выкатываются у него из-под закрытых век, сбегают по щекам, запутываются в волнистой бороде…

На следующий день, 1-го апреля 1894 года, при свидетелях, в присутствии консула С.В. Арсеньева, отец Антонин высказал присутствующим свои предсмертные пожелания… Синоду он передавал все земельные имущества и печатные книги своей библиотеки. Миссии – музей древности. Эрмитажу – найденный им при раскопках бюст Ирода Великого (копия ее хранится в Музее). Киевской Академии – телескоп Секретана, а другой, меньший, брату Михаилу Ивановичу, жившему в Перми и также большому любителю астрономии. В Далматовский монастырь – наперстный крест. Святому Гробу – панагию с сибирскими камнями. Кафедральному собору в Перми – другую панагию. Публичной библиотеке в Петербурге – собрание рукописей греческих и южно-славянских, но с условием, чтобы за них было выплачено 5000 р. Русскому Посольству в Константинополе с тем, чтобы оно их обратило на постройку церкви муч. Антонина в Ангоре (Анкира), где он и пострадал. Свою «повесть временных лет» – 19 больших тетрадей в четвертную долю листа его дневников, изо дня в день ведомых с 1841 года, он завещал Синоду, но с тем, чтобы для печати ими воспользоваться можно было только через 40 лет после его смерти, т.е. в 1934 году. Присутствующие обещали отцу Антонину все в точности исполнить. Он слабо улыбнулся, откинул голову на подушку и закрыл глаза. Все осторожно и почтительно вышли из кельи.

Еще пять дней отец Антонин провел в этом мире. Он лежал на постели, вздыхал, постанывал. Ничего не ел. Принимал только немного святой воды. Молился. Телесные силы его таяли. Душа готовилась к переходу в вечность…

6-го апреля, в 2 часа дня, игумен Вениамин, старший член Миссии, видя тяжелое состояние отца Антонина, слыша его прерывистое дыхание, принялся читать канон на исход души. Читал, волновался. Слезный комок подкатывал к горлу.

Вдруг до слуха отца Антонина донеслись звонкие удары колоколов. Он встрепенулся, открыл глаза, тихо прошептал: «К чему звонят?» Ему ответили, что начинается праздничная вечерня – Благовещение Пресвятой Богородицы. «Днесь спасения нашего главизна…» Отец Антонин улыбнулся, закрыл глаза. Дыхание его становилось все реже и реже. Наконец он вздохнул в последний раз и его светлая душа вышла из тела, чтобы идти, сопровождаемая Ангелами, на поклонение Господу.

Раздался тяжелый, протяжный колокольный звон. Он возвещал, что труженик на ниве Божией архимандрит Антонин (Капустин) почил от трудов праведных и его душа начала сорокадневное странствие в мире ином, готовясь вступить в селения праведных.

Отец Антонин сподобился торжественных проводов в мир иной. О его упокоении служили панихиды греческие иерархи – от Архиепископа до Патриарха. Тело архимандрита Антонина (Капустина) предали земле в храме Вознесения Господня на горе Елеон. Вечная память. Царство Небесное.

…Глядя на округу, затянутую снежной пеленой, я подумал: «Да, так было в Иерусалиме сто двадцать лет назад. Сто двадцать лет минуло с дня его успения, а память о нем живет. Больше, конечно, его помнят на Святой Земле, в Иерусалиме, где находится его могилка. Но и в России постепенно память о нем начинает возрождаться. О нем, о роде Капустиных. Конечно же, промыслительно, что тело отца Антонина предали земле не в России, не в селе Батурино, а в далеком и славном городе Иерусалиме. Там он покоится, лежит не тревожен в гробу. Поминают батюшку Антонина молитвенно на проскомидии, вынимают частицы о его упокоении в селениях праведных, поют над его гробом панихиды, желают Царствия Небесного.

А совсем рядом, в храме во имя равноапостольной Марии Магдалины – небесной покровительницы Венценосной Государыни Марии Александровны, супруги Царя Александра Второго, матери Александра Третьего и Beликого Князя Сергея Александровича, в раке находятся мощи пренодобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны Романовой – супруги Сергея Александровича и сестры Царицы Александры Федоровны.

Когда Елизавета Федоровна вместе с супругом впервые приехала на Святую Землю, будучи еще не православной, то увидев красоту окружающей природы, великолепие храма Марии Магдалины, она невольно вздохнула и сказала, что после своей смерти, она хотела бы покоиться здесь, под сенью этого прекрасного храма. Господь исполнил желание Beликой Княгини. Она в своих мощах покоится на Святой Земле, в храме во имя равноапостольной Марии Магдалины.

А если бы отца Антонина похоронили в селе Батурино, напротив алтаря Преображенского храма, рядом со своими родственниками, то вряд ли бы мы знали теперь место захоронения батюшки. Переустроители жизни на новый лад снесли бы могилочку иерусалимского архимандрита с лица земли, заровняли бы место упокоения, распахали бы плугом. Но не допустил Господь этого. В Иерусалиме остался батюшка Антонин. Там его, дорогая верующему сердцу, могилочка. И слава Богу!»

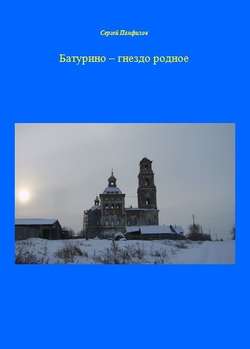

Автомобиль, в котором мы ехали с Константином, приближался к селу Батурино. За окнами все также летел снег, шаркали дворники, очищая стекла. Но правую руку от автомагистрали я рассмотрел развалины каких-то построек, похожих на коровники или свинарники. По левую руку, на пригорке, стояло несколько кирпичных, двух или трехэтажных домов, похожих на небольшой пригородный микрорайон. Промелькнул указатель – Батурино. И тут я увидел стоящий на взгорье, величественный, с высокой колокольней, напомнившей о колокольне «Русская Свеча», двухэтажный храм в честь Преображения Господня.

Я радостно улыбнулся и перекрестился. Вот и привел Господь на родину архимандрита Антонина (Капустина), про которого я упоминал в своих книгах. Мог ли я об этом подумать лет пятнадцать назад? Удивительно!

Дорога с небольшого холма нырнула вниз – к мосту через речку Солодянку. Подъем на взгорье. «Тойота» останавливается возле забора, сбитого из старых досок-обрезков. Приехали! Слава Тебе, Господи!

Мы выходим из автомобиля и направляемся к храму. Все также порошит снежок. Возле деревянной храмовой ограды стоит несколько автомобилей. Еще приехали гости, помимо нас, чтобы молитвенно помянуть батюшку Антонина. Сто двадцать лет минуло со дня его кончины. Когда архимандрит Киприан (Керн) писал свою книгу о создателе Русской Палестины, то прошло сорок лет со дня его успения. А теперь, поди ж ты, сто двадцать лет! Да, летит время, торопится, спешит и не остановишь его бег, не скажешь емy: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!» Каждый прожитый миг становится прошлым, переходит в настоящее и стремится в будущее… Дорожите временем своей жизни, отпущенным вам Господом, не проводите его впустую, наполните его душеполезным, спасительным смыслом.

Я осеняю себя крестным знамением, вхожу на храмовую территорию. Двери Преображенского храма отворены. В притворе, на полу, лежит простой ковер красного цвета. Это для встречи Архиепископа Курганского и Шадринского Константина (Горянова). Он еще не приехал. Его ждут, волнуются.

Я, стараясь не ступать по ковру, вхожу в храмовый притвор. Здесь, на стене, помещена большая фотография архимандрита Антонина (Капустина) и Преображенского храма. Нa второй этаж, в главный храм Преображения Господня, ведет дощатая лестница. Этот храм не действующий. В нем не проводят Богослужений. Потому что он пока не восстановлен. Через разбитые окна сюда залетают голуби и вороны. Они и сейчас находятся на втором этаже, под куполом, каркают. Наследие нашего безбожного прошлого. Оно не забылось, оно не ушло. Оно рядом. Стоит только поднять голову и увидишь на стенах, там, где находилась храмовая роспись, автографы людей, постаравшихся вот таким образом оставить о себе память. Они, скорее всего, не думали, что чертя на храмовой стене гвоздем или острым штырем надпись – «Здесь был Вася!» – они совершали кощунство и богохульство. Одни закрывали храмы, сбрасывали на землю колокола, сжигали иконы, выкалывали на иконах очи Господу и Богородице, учили детей безбожию, другие оставляли кощунственные и богохульные надписи в храмах и в конечном-то итоге – все согрешали. И согрешали серьезно. Они поверили агитаторам-безбожникам, громкогласно вещавшим, что Бога нет, и творили преступления против Господа.

Сколько было шума, ахов и вздохов интеллигентных людей, узнавших, что в Эрмитаже какой-то человек облил серной кислотой картину голландского живописца Рембрандта «Даная». Сюжет из греческой мифологии. На картине голландца пожилая, обнаженная женщина, лежа на боку, ждет к себе в гости любовника – демона по имени Зевс, чтобы зачать от него сына. Смотреть на такие картины не душеполезно, хотя бы они и считались шедеврами мировой культуры. Плескать серной кислотой на Данаю нельзя, а выкалывать на иконе очи Богородице можно? Риторический вопрос. При Советской власти, при правлении большевиков-коммунистов, за исповедание веры в Господа православных христиан приговаривали к высшей мере наказания – расстрелу, отправляли в лагеря, в ссылку, помещали в психиатрические лечебницы, ставя на одну чашу весов – веру в Бога и безумие. Но Господь-то есть! И есть воздаяние за совершенные грехи – и в этой жизни, и после смерти. И непреложны слова Спасителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».

В придельный, действующий храм в честь иконы Божией Матери «Казанская», находящийся на первом этаже, я не стал входить. Пристроился среди людей, возле открытых дверей. Скоро уже должен приехать Владыка Константин. Серые сумерки окутали Батурино. В домах местных жителей засветились вечерние огни. Снежок все порошил и порошил.

Я стоял среди людей и, по своей неискоренимой привычке, смотрел по сторонам, видел человеческие лица – одни, озаренные радостью предстоящей встречи, другие, озабоченные ответственностью за прием Владыки, часто ли сюда, в глубинку, приезжает правящий Архиерей, третьи – просто любопытствующие. С грустью подумалось: «Вот, сегодня такое не рядовое событие, исполняется 120 лет со дня кончины знаменитого человека, уроженца Батурино, славы России и русского имени – архимандрита Антонина, представителя славного рода Капустиных, многие из которых – местные уроженцы, а где же местные жители, где батуринцы? Почему не заполнена храмовая ограда народом? Почему они не пришли почтить память своего знаменитого земляка, хотя бы любопытства ради? Неужели сиденье возле телевизора, смотрение новостей, бесконечных пустопорожних сериалов, примитивных развлекательных программ, занятие домашними делами, пересудами, сплетнями, оказалось важней знаменательной годовщины. А приезд правящего Архиерея? Непостижимо!»

В это время, прерывая мои размышления, пролетел радостный шепоток: «Едет, едет!» На звоннице заговорили колокола. В широко распахнутые ворота, меся колесами весеннюю грязь, въехал автомобиль и остановился возле входа в Преображенский храм. Служка отворил дверцу. И, опираясь на посох, ступив ногой на храмовую батуринскую землю, из машины, улыбаясь, вышел Архиепископ Константин. «Господа, благослови!» Я успел, сам не знаю как, бросившись вперед, оказаться первым возле Владыки, поклониться и попросить: «Благословите!» Он узнал меня, улыбнулся, сердечно благословил и направился к храму, благословляя на ходу прихожан и приехавших гостей. А людей-то было – всего-ничего! Вот что печально!

Владыку Константина встретил настоятель храма Сергий Кривых. Архипастырь вошел в придельный Свято-Казанский храм, приложился к праздничной иконе. Потом, сопровождаемый священниками, которые приехали вместе с ним, он поднялся по деревянной лестнице на второй этаж и выше – на колокольню, с которой открывается великолепный вид на окрестности. Высота, красота, великолепие – дух захватывает от восторга. И небо, все также сеющее снежную крупу, становится ближе…

Потом была вечерняя Благовещенская служба. Владыка Константин служил благоговейно, с глубокой верой. По-другому, наверное, и нельзя. Так я думаю. Архипастырь должен гореть благодатным огнем веры, пробуждать человеческие души от духовной спячки, зажигать своей пламенеющей верой души других людей. Именно так и совершал вечернее праздничное Богослужение Архиепископ Курганский и Шадринский Константин (Горянов).

Вместе с Владыкой приехало несколько священников. Дьякон подавал возгласы. Пел клирос. Несколько старушек, местных прихожанок, немного приезжих, настоятель Батуринского храма, его матушка Ирина, вот, пожалуй и все, кто захотел помолиться на Архиерейской службе, почтить память своего знаменитого земляка. Жаль, конечно… Очень жаль!

Богослужение шло своим чередом. А я, слушая слова молитв, крестясь, участвуя в Богослужении, все-таки внимательно смотрел по сторонам. Алтарная перегородка с новонаписанными иконами. Слева от входа, в киоте, большой, тоже новонаписанный образ Казанской иконы Божией Матери – копия с чудотворной из села Чимеево. Возле образа Богородицы, на аналое, лежит икона преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны Романовой и инокини Варвары, с частицами мощей. Большая икона святых Царственных страстотерпцев – Царя Николая, Царицы Александры, Царевича Алексея и Царевен – Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Деревянный Крест-Распятие. Канун стоит возле входа. На нем поставлена большая фотография – копия с портрета архимандрита Антонина (Капустина). Она мне очень нравится! Автор живописного портрета, художник, профессор, Николай Андреевич Кошелев. Он мастерски передал внешний и внутренний облик-образ батюшки Антонина. Лицо – светлое, одухотворенное, полное мысли. Кудрявые волосы волной ниспадают на плечи. Они чем-то напоминают пейсы, которые носят ортодоксальные евреи, строго исполняющие постановления иудейской религии. Большая, волнистая борода. Черная ряса. На груди – крест-распятие. Отец Антонин смотрит чуть в сторону. Губы сложились в полупечальную улыбку, которая в любую секунду может стать веселой, радостной. Перед нами – иеромонах-мыслитель, ученый, путешественник-странник, проповедник, молитвенник, милостивец, человек глубокой веры. От всего облика отца Антонина веет силой духа, силой веры. Разве без помощи Божией можно совершить столько благих дел, сколько совершено батюшкой Антонином? Конечно же, нет! Была у батюшки Антонина вера, да еще какая – живая, действенная, помогавшая ему в жизни и трудах! Прекрасный портрет!

Богослужение не стоит на месте, движется. А я все никак не могу настроить свою душу на молитвенный лад. Как-то печально сердцу моему. А в чем причина? И сам не знаю. Опять смотрю на стены, забеленные известью, на окна, на храмовый пол. На всем лежит печать какой-то ветхости, неуюта. Да, потрудились предки батуринцев, советские граждане, чтобы опоганить все, изгадить, вытравить отсюда молитвенный дух, память. Хорошо еще, что Преображенский храм не взорвали. А ведь могли! Но не было на то воли Божией. Слава Тебе, Господи!

И все-таки, сегодня праздник! Навечерне Благовещения Пресвятой Богородицы. Главизна нашего спасения. «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и на рекут имя Ему Емманнуил, что значит: с нами Бог». Так что же горевать? Радоваться надо! И смерть побеждена Воскресением Христовым. И она, смерть, есть только переход от духовно-телесной формы бытия, через разделение душ и тела, к духовному бытию бессмертной человеческой личности. Да, сам этот переход – болезненен, страшен. Но и рождение младенца, переход его из уютной материнской утробы, без его соизволения на это, скорее всего, тоже страшен. Таковы законы нашей человеческой жизни, искалеченные грехопадением первых людей сотворенных Богом, Адама и Евы. Никто их не отменит, пока существует видимый, земной мир. И сегодня, 6-го апреля 2014 года, день рождения бессмертной души архимандрита Антонина (Капустина) в вечность, где она будет пребывать до кончины мира, воскресения мертвых и Страшного Суда. А то, что в храме, как видится мне, нет особого благолепия, так, может быть, это не столь и важно. Первые христиане молились в катакомбах, причащались Тела и Крови Христовых почаще, потому что знали, что в любой час времени, их могли арестовать, мучить, требуя отречения от Христа и поклонений идолам, вроде Зевса-Юпитера или Афродиты-Венеры, и при отказе принести кровавую жертву языческим идолам-бесам, их ждал приговор – «христиан ко львам!» – на арену римского Колизея, на потеху толпе, жаждавшей крови. Львы разрывали тела мучеников, и светлые души, очищенные страданиями, шли на Небеса, шли ко Христу, Которого они возлюбили всем сердцем и остались верными Ему до смерти.

Вечерня закончилась. Владыка Константин подходит к кануну, берет в руки кадило, полное благоухающего ладана. Подается возглас. Начинается панихида по душе архимандрита Антонина (Капустина).

Люблю я стоять в храме, вдыхать благоухающий ладан, слушать благодатные погребальные песнопения, умиляющие душу, подпевать поющим и твердо верить в то, что бессмертная душа поминаемого ныне архимандрита Антонина, радуется, на Небесах, потому что о ней молятся, о ней помнят. «Упокой, Господи, усопшего раба Твоего, – поют батюшки, – Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу». Какой высокий духовный смысл в поминовении усопших. Живые желают блага, спасения душе человека, отошедшего в вечность. В этом проявляется христианское милосердие. «Сo святыми упокой, Христе, душу усопшего раба Твоего, идеже несть болезнь и печаль, но жизнь безконечная»… Какое великое счастье душе усопшего покоиться со святыми в Царствии Небесном!

Я молюсь со всеми о упокоении души архимандрита Антонина, подпеваю поющим. Душа моя наполняется умилением, благодатью. Как благостно становится тебе, когда ты желаешь блага другому. Не заметишь, как пролетит время молитвенного поминовения. И вот уже звучат слова: «Вo блаженном успении, вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему архимандриту Антонину и сотвори ему вечную память. Вечная память. Вечная память. Вечная память. Душа его во благих водворится, и память его в род и род».