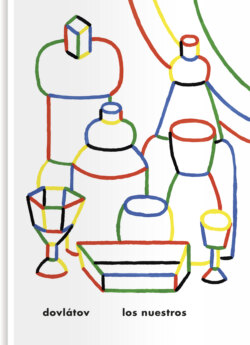

Читать книгу Los nuestros - Serguéi Dovlátov - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Capítulo 4

ОглавлениеLa vida del tío Leopold siempre me pareció envuelta en una exótica nebulosa. Había en él algo de los héroes de Mayne Reid y Fenimore Cooper. Durante largos años, su suerte excitaba mi imaginación. Ahora ya se me ha pasado.

Pero no nos precipitemos.

Mi abuelo judío había tenido tres hijos. (Espero que esta nota épica no turbe al lector). Los hijos se llamaban Leopold, Donat y Mijaíl.

Al menor, Leopold, le pusieron como a propósito un nombre extranjero. Como si ya tuvieran presente su biografía cosmopolita.

Donat es nombre de oscuro origen báltico-lituano. (Lo que cuadra con la incierta situación vital de mi padre. A los setenta y dos años emigró de Rusia).

El agraciado con el nombre más ortodoxo, Mijaíl, murió de tuberculosis durante el cerco de Leningrado.

Estarán de acuerdo conmigo en que el nombre determina en gran medida el carácter y hasta la biografía de una persona.

Anatoli es, casi siempre, un sinvergüenza y un camorrista.

Borís, un colérico con tendencia a engordar.

Galina, una metomentodo, chillona y vulgar.

Zoia, madre soltera.

Alekséi, un bonachón sin mucho carácter.

Grigori es un nombre que me sugiere cierto nivel de bienestar material.

Mijaíl, la sorda premonición de una muerte trágica y temprana. (Piensen en Lérmontov, Koltsov, Bulgákov…).

Y así sucesivamente.

Mijaíl crecía, hosco y reservado. Escribía versos. Organizó un grupo futurista en el Lejano Oriente. El propio Maiakovski le escribió una carta, tan moderadamente insultante como amistosa.

Mi padre guarda dos libros escritos por su hermano mayor. Uno se titula: M-u-u. Del segundo no recuerdo el título. Tenía algo que ver con una complicada fórmula algebraica.

Los versos eran bastante extraños. Uno de sus poemas líricos acababa con estas palabras:

Me estremecía todo yo y deseaba

abrirme la frente contra el muro y caer…

De una reseña del libro que ha sobrevivido recuerdo esta grosería: «¡Manda a rezar a un cretino y se partirá la frente!…».

Mijaíl era una persona extraordinariamente reservada. Los parientes no sospechaban siquiera a qué se dedicaba. En cierta ocasión, ya adultos, Donat y Mijaíl se encontraron tras el escenario del teatro de verano de Briansk. Como pronto se aclaró, los dos participaban en el mismo programa de variedades. Donat, como cupletista; Mijaíl intervenía con una lectura literaria.

Los hermanos mayores se interesaban por la literatura y por el arte. El menor, Leopold, siguió desde pequeño otro camino, mucho más interesante y ventajoso.

Se hizo estafador.

A los catorce años especulaba con tabaco en la zona del puerto. Compraba puros a los marineros extranjeros para vendérselos al restaurante nocturno de los hermanos Urin. Luego se pasó a las medias de seda y los cosméticos. Si hacía falta, acompañaba a los extranjeros al prostíbulo de la calle Kosaya. Al tiempo que se dedicaba al boxeo en el club atlético Ícaro. Y los domingos tocaba el trombón en el parque de la ciudad.

A los dieciocho años Leopold llevó a cabo su primer negocio verdadero. Sucedió así.

En una de las tiendas del centro se presentó un joven mustio y de aspecto humilde. En sus manos, envuelto en un periódico arrugado, llevaba un violín. El joven se dirigió al dueño de la tienda, Tanakis.

—Afuera llueve a cántaros. Me temo que mi violín se va a mojar. ¿Podría dejarlo aquí por el momento?

—¿Por qué no? —contestó, con indiferencia, Tanakis.

Al cabo de una hora entró en la tienda un elegante caballero extranjero de bigotes enormes y sospechosamente pelirrojos. Se pasó un largo rato examinando las mercancías de los estantes. Luego alargó la mano, apartó el periódico arrugado y exclamó:

—¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy soñando! ¡Despiérteme! ¡Qué hallazgo: un auténtico Stradivarius! ¡Se lo compro!

—No está en venta —respondió Tanakis.

—¡Estoy dispuesto a pagar lo que sea!

—Lo lamento mucho…

—¡Quince mil en metálico!

—Lo lamento muchísimo, monsieur…

—¡Veinte mil! —gritó el extranjero.

El rostro de Tanakis se cubrió de un intenso rubor:

—Hablaré con su propietario.

—Recibirá usted una buena comisión. ¡Todo un Stradivarius!… ¡Oh, no me despierte, no me despierte!

Al poco, el pálido joven regresó.

—He venido a por el violín.

—¿Por qué no me lo vende? —le dijo Tanakis.

—No puedo —contestó, entristecido, el joven—. Por desgracia, no puedo. Es un regalo de mi abuelo. La única cosa de valor que tengo.

—Le daré dos mil en metálico.

El muchacho casi se echa a llorar.

—En efecto, me hallo en una situación delicada. Y ese dinero me vendría de perillas. Me iría a tomar las aguas, como me ha recomendado el doctor Schvartz. Y, no obstante, no puedo… Es un recuerdo….

—Tres —dijo el propietario de la tienda.

—¡Lo lamento, de veras! Pero no puedo.

—¡Cinco mil! —rugió Tanakis.

El hombre sabía echar cuentas. «Le daré cinco mil a este mocoso. El extranjero me pagará veinte mil, más la comisión… Total…».

—Abuelo, perdóname… —gemía el muchacho—; perdóname, no te enojes conmigo. ¡Las circunstancias me obligan a dar este paso!…

Tanakis se puso a contar el dinero.

El chico besó el violín. Y luego, a punto a romper en sollozos, se marchó.

Tanakis se frotaba contento las manos… A la vuelta de la esquina el muchacho se detuvo. Contó uno por uno los billetes. Luego sacó del bolsillo unos enormes bigotes pelirrojos. Los tiró al arroyo y se alejó del lugar.

Al cabo de unos meses Leopold huyó de casa. Llegó a China en la bodega de un barco. Durante el viaje, le mordió una rata.

De China se dirigió a Europa. Y se instaló, por la razón que fuese, en Bélgica.

El severo abuelo Isaak no leía sus postales.

—Maljamoves —decía el abuelo—, pere, odom2.

Y se diría que se olvidó de la existencia de Leopold. La abuela lloraba a escondidas y rezaba.

—La Bélgica esa, que debe de estar llena de gentiles… —repetía.

Pasaron los años. Descendió el Telón de Acero. Deja-ron de llegar noticias de Leopold.

Tiempo después se presentó un tal Monia. Vivió en casa de los abuelos una semana. Les contó que Leopold se dedicaba a los negocios.

Monia se sentía maravillado ante el ímpetu colosal de los planes quinquenales. Cantaba: «¡Nuestro tren vuela hacia futuro!…». No obstante, era una persona muy mal educada. Gritaba a pleno pulmón desde el cuarto de baño:

—Papir! Papir!

Y la abuela le introducía un periódico por una rendija.

Luego, el tal Monia se marchó. Al poco tiempo fusilaron al abuelo por espía belga.

Y el hijo menor cayó en el olvido durante veinte largos años.

En el año sesenta y uno mi padre entró casualmente en la oficina central de telégrafos. Entabló conversación con una empleada. Se enteró de que tenían allí las direcciones y teléfonos de todas las capitales europeas. Abrió el listín telefónico de Bruselas. Al instante dio con su raro apellido.

—¿Puedo encargar una conferencia?

—Por supuesto —fue la respuesta.

A los tres minutos lo pusieron con Bruselas. Una voz conocida pronunció un claro:

—Allo!

—¡Leopold! —gritó mi padre.

—Un momento, Dódik —dijo Leopold—, que apago el televisor.

Los hermanos empezaron a cartearse.

Leopold escribía que tenía una esposa, Helen, un hijo, Romano, y una hija, Monique. Y un perro de aguas al que llamaban Ígor. Que regentaba «su propio negocio». Que se dedicaba a las máquinas de escribir y al papel. Que el papel era cada vez más caro, lo cual le venía de perillas. Aunque la inflación casi lo había arruinado.

Leopold explicaba su pobreza de la siguiente manera:

«Mis casas necesitan una reparación. Mi parque de automóviles no se ha renovado en cuatro años…».

Las cartas de mi padre sonaban muchísimo más optimistas:

«Soy escritor y director teatral. Vivo en un pequeño y cómodo piso (se refería a su cuartucho, partido por la mitad con una chapa de madera). Mi mujer se ha ido unos días a los países bálticos en coche (en realidad, la esposa de mi padre había viajado a Riga en el autobús del sindicato, a por medias). Y en cuanto a la inflación, no tengo ni la menor idea de qué pueda ser eso…».

Mi padre cubrió a Leopold de souvenirs. Le envió una flotilla entera de cucharas y platos de madera. Una copia en alpaca del samovar que perteneció a Lev Tolstói. Varias figurillas hechas con piedras de los Urales. Una edición de lujo de una obra de Shevchenko del tamaño de una lápida funeraria. Así como un artículo denominado «arquita recubierta de bronce».

Leopold correspondió con un pañuelo para los mocos, blanco como la nieve y envuelto en un bonito papel de regalo.

Luego le mandó a mi padre una camiseta con la inscripción: «Eddie Shapiro — ruedas y neumáticos».

Mi padre no se dio por vencido. Llamó a un alto cargo del comité municipal que conocía. Y consiguió bajo mano un souvenir único en su especie. Un pan de azúcar que pesaría alrededor de ocho kilos. Lo más parecido a un proyectil de seis pulgadas de calibre. Envuelto en papel satinado azul. Y con una inscripción en grafía antigua: «Casa comercial del mercader de primera guilda Elpidifor Fomín».

Tuvo que compensar al alto cargo con una generosa borrachera de coñac. Y aquel souvenir nunca visto partió en dirección a Bruselas.

Al cabo de dos meses recibió un aviso de correos. Peso: diez kilos y medio. Derechos de aduana: sesenta y ocho rublos.

Mi padre se sintió extraordinariamente excitado. Fantaseaba mientras se dirigía a correos:

«¿Un magnetofón?… ¿Un abrigo de piel?… ¿Whisky, quizás?…».

—¿Cuánto puede pesar un abrigo de piel?

—Unos tres kilos —le decía yo.

—Entonces serán tres abrigos de piel…

El empleado de la oficina central de correos sacó un pesado cajón.

—Tomaremos un taxi —propuso mi padre.

Por fin llegamos a casa. Mi padre, que no paraba de reír, hecho un manojo de nervios, consiguió un cincel. La tapa de madera se separó con un chirrido.

—Será idiota… —gimió mi padre.

En el cajón había diez kilos de azúcar amarillento en polvo…

Al cabo de ocho años mi madre y yo nos vimos obligados a emigrar. Nos encontrábamos en Austria.

El dueño del hotel, Reinhard, fue muy amable con nosotros. Cada mañana nos servían té con bollos calientes y mermelada. Cada mañana el dueño me preguntaba sin falta:

—¿Quieres una copa de vodka?…

Aparte de eso, nos dio una radio y una tostadora eléctrica.

Por las noches charlábamos.

Me enteré de que Reinhard se había mudado a Occidente. Que era ingeniero constructor. Que el trabajo en el hotel le deprimía, pero le aportaba buenos dividendos…

—¿Estás casado? —le pregunté.

—Erika vive en Salzburgo.

—Hay quien opina que un matrimonio a punto de romperse es el más duradero…

—Yo ya he superado esa etapa. Pero sigo casado… ¿Te extraña?

—No —le dije.

—¿Has sido del Partido?

—No.

—¿Y de las juventudes?

—Sí. Eso era automático.

—Comprendo. ¿Te gusta Occidente?

—Después de la cárcel me gusta todo.

—A mi padre lo arrestaron en el cuarenta. Llamaba a Hitler «braun schwein».

—¿Era comunista?

—No. No era commi. Ni siquiera rojo. Era una persona instruida, simplemente. Sabía latín… ¿Tú sabes latín?

—No.

—Yo tampoco. Mis hijos tampoco lo sabrán. Y es una lástima… Yo creo que el latín y Rod Stewart son incompatibles.

—¿Y quién es ese Rod Stewart?

—Un esquizofrénico con una guitarra. ¿Quieres una copa de vodka?

—Venga.

—Traeré unos bocadillos.

—Sobran.

—Tienes razón…

Escribí a Leopold desde Viena. Mi tío llamó al hotel. Me dijo que llegaría en avión ese fin de semana. Más exactamente, el sábado. Se alojaría en el Coliseum. Me pidió que el sábado no almorzara.

—Te invitaré a un buen restorán —añadió.

Por la mañana temprano ya estaba yo en el vestíbulo del Coliseum. El hotel tenía un aspecto mucho más elegante que el nuestro. Por el salón paseaban unos perros exquisitos. El chico de la guardarropía parecía un actor de cine.

A las once en punto bajó mi tío. Lo reconocí enseguida. Leopold se parecía mucho a mi padre: alto, elegante y con unos hermosos dientes postizos. Junto a él se encontraba su esposa, una mujer madura de aspecto lozano.

Sabía que tenía que abrazar a aquel hombre, un ser que, de hecho, era para mí un desconocido.

Nos abrazamos. Besé la mano de Helen, la mano en la que llevaba el paraguas.

—¡Eres enorme! —gritó Leopold—. ¿Y tu madre?

—No se encontraba bien.

—¡Lástima! He visto fotos suyas. Te pareces mucho a tu madre.

Le alargué un paquete. Había caviar, matrioshkas de madera y un mantel de lino.

—¡Gracias! Se lo dejaremos al portier. Yo también tengo regalos para vosotros… Pero ahora vamos al restorán. ¿Te gustan los restoranes?

—No me he parado a pensarlo.

—Tienen una música agradable, mujeres bonitas…

Nos dirigimos al centro. Leopold hablaba sin parar.

Helen sonreía en silencio.

—¡Mira cuántos coches! ¿Habías visto alguna vez coches extranjeros?

—En Leningrado hay muchos turistas…

—Viena es una ciudad pequeña. Aunque también lo es Bruselas. En Norteamérica hay muchos más coches. ¡Y qué tiendas! ¿En Leningrado hay tiendas grandes?

—Haberlas, haylas… —le dije.

—¡Eres gigantesco! Seguramente gustas a las mujeres.

—Pronto lo sabremos.

—Comprendo. Tu mujer está en América. La visitamos en Roma. Llevaba una bolsa de plástico en lugar de bolso. Le regalé un buen bolso de sesenta dólares… Stop! Almorzaremos aquí. Me parece un buen restorán.

Entramos, nos quitamos los abrigos y nos sentamos junto a una ventana.

Empezó a sonar una musiquilla suave de lo más normal. No vi mujeres bonitas.

—Pide lo que quieras —me propuso Leopold—. ¿Tal vez un steak o algo de caza?

—Me da igual. Lo que usted quiera.

—Háblame de tú, por favor. Soy tu tío.

—Como quieras.

—¿Alguna delikatessen? ¿Te gustan las delikatessen?

—No lo sé.

—A mí me encantan las delikatessen. Pero tengo mal el hígado. Te pediré un paté de pescado y espárragos.

—Perfecto.

—¿Qué vas a beber?

—¿Vodka tal vez?

—Es demasiado temprano. Creo que vino blanco o té.

—Té —decidí.

—Y helado de pistacho.

—Perfecto.

—¿Tú qué vas a beber? —Leopold se dirigió a su mujer.

—Vodka —dijo Helen.

—¿Qué? —volvió a preguntar Leopold.

—¡Vodka, vodka, vodka! —repitió la mujer.

Se acercó el camarero. Un joven de pelo moreno, fornido, quizá yugoslavo o húngaro.

—Es mi sobrino de Rusia —dijo Leopold.

—Un momento —dijo el camarero.

Y desapareció. De repente, la música calló. Se escuchó un ligero crepitar. Y, acto seguido, escuché los fastidiosos acordes de Atardeceres de Moscú.

Reapareció el camarero. Su rostro resplandecía y refulgía.

—Muchas gracias —le dije.

—Recibirá una buena propina —me susurró Leopold.

El camarero apuntó la comanda.

—¡Sí, casi se me olvida!… —exclamó Leopold—. Cuéntame, ¿cómo murieron mis padres?

—Al abuelo lo arrestaron antes de la guerra. Y la abuela Raísa murió en el cuarenta y seis. La recuerdo vagamente.

—¿Lo arrestaron? ¿Por qué? ¿Estaba en contra de los comunistas?

—No lo creo.

—Entonces, ¿por qué lo arrestaron?

—Porque sí.

—Dios mío, qué país de salvajes —soltó con voz sorda Leopold—. Pero, explícamelo.

—Me temo que no podría. Hay decenas de libros sobre el tema.

Leopold se secó los ojos con un pañuelo.

—Yo no puedo leer libros. Trabajo demasiado… ¿Murió en la cárcel?

No tenía ganas de contarle que al abuelo lo fusilaron. Tampoco mencioné a Monia. ¿Para qué?…

—¡Qué país de salvajes! He estado en América, en Israel, he recorrido toda Europa… Pero a Rusia no pienso ir. Allí tienen el ajedrez, el ballet y el «cuervo negro»3. ¿Te gusta el ajedrez?

—No mucho.

—¿Y el ballet?

—Entiendo poco de eso.

—Es una bobada con fantasmas —dijo mi tío.

Luego preguntó:

—¿Tu padre quiere venirse aquí?

—Eso espero.

—¿Para hacer qué?

—Para envejecer, supongo. En Norteamérica le darán una pequeña pensión.

—Con ese dinero es complicado vivir como es debido.

—Nos las arreglaremos.

—Tu padre es un romántico. De niño leía mucho. Yo, en cambio, al revés, crecí completamente sano… Menos mal que te pareces a tu madre. He visto sus fotos. Os parecéis mucho.

—A veces hasta nos confunden —dije.

El camarero trajo el helado. Mi tío dijo en voz baja:

—Si necesitas dinero, dímelo.

—Nos basta.

—Así y todo, si os hace falta dinero, házmelo saber.

—Bueno.

—Y ahora, a visitar la ciudad. Tomaremos un taxi.

Lo que me gustaba de mi tío era el ritmo frenético con el que se movía. Estuviéramos donde estuviéramos, no dejaba de repetir:

—Comeremos dentro de un rato.

Comimos en el centro de la ciudad, en una terraza. Tocaba un cuarteto húngaro. El tío bailó lleno de gracia y finura con su esposa. Luego nos dimos cuenta de que Helen estaba cansada.

—Vamos al hotel —dijo Leopold—. Tengo unos regalos para ti.

En el hotel, Helen se las arregló para susurrarme:

—No te enfades con él. Es un buen hombre, aunque algo primitivo.

Me sentí terriblemente desconcertado. Yo no sabía que Helen hablara ruso. Quise charlar con ella, pero era tarde…

Regresé a mi hotel hacia las siete. Llevaba un paquete. En su interior se oía el suave gluglú de una colonia para mi madre. La corbata y los gemelos me los guardé en el bolsillo.

El vestíbulo estaba desierto. Reinhard hacía cuentas con la calculadora.

—Quiero cambiar el linóleo —me dijo.

—No es mala idea.

—¿Tomamos algo?

—Con mucho gusto.

—Las copas se las han llevado unos muchachos checos. ¿Te importa beber en vasitos de papel?

—He bebido hasta en el estuche de unas gafas.

Reinhard alzó las cejas en señal de admiración.

Nos tomamos un vaso de brandy cada uno.

—Aquí hasta se puede dormir —dijo Reinhard—, solo que los sofás son estrechos.

—Yo he dormido hasta en el sillón de un ginecólogo.

Reinhard me miró con más respeto todavía.

Tomamos otro vaso.

—No voy a cambiar el linóleo —dijo—. Lo he pensado mejor. El mundo está condenado.

—Eso es verdad —asentí.

—Siete ángeles con sus siete trompetas están ya prestos…

Alguien llamó a la puerta.

—No abras —dijo Reinhard—, es el corcel pálido. Y su jinete, cuyo nombre es Muerte.

Tomamos otro vaso.

—Es tarde —dije—, mi madre estará preocupada.

—Que te vaya bien —logró pronunciar con dificultad Reinhard—: Ciao. ¡Y viva el sueño! El sueño es no hacer nada. Y no hacer nada es el único estado moralmente aceptable, pues toda actividad humana es podredumbre… Ciao!

—Adiós —dije—. La vida es un disparate, amigo mío… La vida es un disparate aunque solo sea porque un alemán me resulta más cercano que mi propio tío…

Desde entonces Reinhard y yo nos veíamos a diario. La verdad es que no sé cómo se ha colado en este relato. Estaba hablando de otra persona. De mi tío Leo…

Y sí, al final cambió el linóleo…

Nunca más volví a ver a Leopold. Nos carteamos durante cierto tiempo. Luego nos marchamos a los Estados Unidos. Y las cartas cesaron.

Debería mandarle una tarjeta por Navidad…