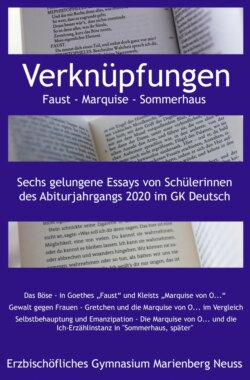

Читать книгу Verknüpfungen: Faust - Marquise - Sommerhaus - Stefan Wiesbrock (Hg.) - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Lea Sohn: Das Böse – in Goethes „Faust“ und Kleists „Marquise von O…“

ОглавлениеWer ist gut und wer ist böse – eine Frage, die in Goethes Faust und Heinrich von Kleists Marquise von O… nicht so leicht zu beantworten ist wie in einem Kindermärchen. Während Schneewittchen über ihre böse Stiefmutter triumphiert, heiratet die Marquise am Ende ihren Vergewaltiger, das ehemals unschuldige, fromme Gretchen stirbt. Doch auch so einfach ist es nicht: Wir befinden uns nicht in zwei literarischen Welten, in denen das Böse eben gewinnt, sondern in Welten, in denen die Figuren nicht schwarz-weiß, in Gut und Böse eingeteilt werden können. Selbst Taten, die nach heutiger Sicht eindeutig in „richtig“ oder „falsch“ einzuordnen sind, erscheinen durch ihre Hintergrundgeschichte in einem anderen Licht. Die Schuldfrage ist nicht immer eindeutig zu beantworten. Das Böse scheint – mehr oder weniger ausgeprägt – in jedem Menschen zu stecken. Wieso also keine Umwertung vornehmen und sich fragen: Ist das Böse wirklich ein Gegenkonzept zu Menschlichkeit beziehungsweise Humanität oder ist es nicht vielmehr das, was Menschlichkeit ausmacht?

Um diese Frage beantworten zu können, muss erst Klarheit darüber herrschen, was das Böse überhaupt ist. „Böse“ ist, was gegen Moralvorstellungen verstößt, in erster Linie Zerstörung. Doch wann ist eine Handlung böse? Kommt es auf ihre Folgen an? Auf die moralische Zulässigkeit ihres Ziels? Die Verletzung bestimmter Regeln? Oder zählt lediglich die Absicht, ist also das Böse der Wille zum Bösen? Am eigentlichen Sachverhalt verändert sich nichts, eine unbewusste Handlung schafft dieselben Fakten wie eine intendierte, und dennoch verändern wir in einem solchen Fall unsere Wertung. Haben Sie schon einmal gelogen? Und sich dabei eine Notlüge eher verziehen als eine bewusst eingesetzte Lüge, um jemandem zu schaden? Wer so denkt – und das tun wohl die meisten von uns – wird auch eine nicht intendierte böse Tat anders werten als eine bewusst begangene. So scheint Gretchen bis zum Ende unschuldig und gut, obwohl sie den Tod ihrer Mutter und ihres Kindes (mit)verursacht hat. Wir betrachten sie nicht als Schuldige, sondern als Figur mit richtigen Moralvorstellungen, welche durch starke äußere, nicht selbstverschuldete Zwänge und Einflüsse dagegen verstößt. Hat sie nicht gespürt, dass mit Mephisto etwas nicht stimmt? Haben nicht Faust, die Gesellschaft sie dazu getrieben? Wenn man das Böse oder Boshaftigkeit als Willen zum Bösen definiert, ist Gretchen nicht böse. Trotzdem war sie es, die ihr Kind umgebracht hat. Das ist Fakt. Diese Definition, das Böse als schlechte Tat in Verknüpfung mit einem Bewusstseins-Akt, wozu auch zählt, aktiv die Augen zu verschließen, sich verführen zu lassen und schlimme Folgen in Kauf zu nehmen, wird im Folgenden erst einmal beibehalten.

In seiner Wette mit Mephisto wählt „der Herr“ Faust als Repräsentanten der Menschheit aus. „Der Herr“ ist in Goethes Faust eigenartig, beinahe karikiert gezeichnet mit seiner Ruhe, die beinahe gleichgültig und willkürlich wirkt. Über Gott und den Menschen heißt es in der Bibel, Letzterer sei als Ebenbild Gottes geschaffen. Gott ist in der christlichen Vorstellung jedoch vollkommen und frei von Sünde, der Mensch ist es nicht. Wenn also die Sünde das ist, was den größten Unterschied zwischen den Menschen und Gott darstellt, ist dann das Böse das, was den Menschen unverkennbar macht, kurz die Menschlichkeit? Faust steht exemplarisch für den Menschen mit seinem Streben nach Höherem und seiner inneren Gespaltenheit, seiner scheinbar unerfüllbaren Sehnsucht. Unzweifelhaft ist auch er „böse“: Am Wegrand seiner Lebensreise liegen Leichen. Ob dies nun von ihm oder von Mephisto verschuldet wurde: Auf der Suche nach seinem eigenen Glück, nach Erfüllung verhält er sich skrupellos, teils trieb- (oder trank-?) gesteuert. Mephistopheles übt, wie alles Übernatürliche, von Anfang an eine Faszination auf ihn aus. Faust möchte einen Pakt mit ihm schließen und zeigt keinerlei Zurückhaltung anhand der Tatsache, dass er es mit dem personifizierten Bösen zu tun hat -„So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element“ (V. 1342-44).

Die Frage nach „gut“ oder „böse“ stellt sich ebenfalls der Marquise im Umgang mit Graf F… . Am Ende zieht sie ein Fazit, das Fragen aufwirft: „Er würde ihr damals nicht wie ein Teufel erschienen sein, wenn er ihr nicht damals, bei seiner ersten Erscheinung, wie ein Engel vorgekommen wäre“ (S. 47). Dies scheint paradox, war doch ihre erste Begegnung das einzige Mal, in dem der „Teufel“ in ihm überhandgenommen hat. Auf jeden Fall scheinen beide Bilder auf ihn zuzutreffen. Finden sich diese beiden Seelen vielleicht unzertrennlich in jedem Menschen? Ist das Böse vielleicht notwendig, um kontrastgebend das Gute möglich zu machen? Ohne Dunkelheit kein Licht. So heißt es auch in Mephistos Vorstellung: „Ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles war, ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar“ (V. 1349f.). Soll das etwa heißen, das Böse war schon vorher da und wird immer siegen? Oder wird hier das Böse vielmehr so verstanden wie in Leibniz‘ Theodizee: Das Böse als keine eigene Seinsform, sondern vielmehr als Abwesenheit von Gutem? Dieses Konzept wird ebenfalls von Mephistos Selbstbeschreibung als „Geist, der stets verneint“ (V. 1338) unterstützt: Was verneint, hat keine eigene Essenz, sondern wird durch das definiert, was es ablehnt, also gleichsam: Es ist das, was es nicht ist. Was fest steht: Obwohl Mephisto das personifizierte Böse ist, wird er als beinahe lächerlich oder bemitleidenswert dargestellt - Mephisto selbst sagt, dass er nur verlieren kann: Er ist „ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft“ (V. 1336f.). Dies äußert sich auch darin, dass Mephisto als Teufel nicht als Gegenspieler und Feind Gottes auftritt, wie es in volkstümlichen Geschichten der Fall ist, sondern er wird von Gott gebilligt und spielt ihm in die Hände, da er die Menschen in Bewegung bringt. Den Herrn stört es, dass des Menschen Tätigkeit „allzu leicht erschlaffen“ (V. 340) kann. Dennoch: „Es irrt der Mensch, solang er strebt“ (V.317). Nun ist die Frage: Was soll der Mensch tun, wenn jeder Weg, den er anstrebt, ein Irrweg ist, aber auch die Ruhe und Unbeweglichkeit keine Lösung, die Gott gefällt? Der Herr in Goethes Faust scheint wie eine matte Ausgabe des Gottes, den Leibniz beschreibt, welcher das Böse weder möchte, noch nicht möchte, sondern zulässt und somit den Menschen ihren freien Willen lässt: Er erscheint unbesorgt und gedankenlos vertrauend, als er mit Mephisto die Wette eingeht, dass dieser Faust nicht vom rechten Weg abbringen kann. „Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst“ (V. 328f.). Was Faust an Gottvertrauen fehlt, scheint „der Herr“ an Menschenvertrauen zu besitzen.

Der berühmte Gedankenstrich in Kleists Marquise von O… setzt eine bedeutungsschwangere Leerstelle anstelle der Vergewaltigung der Marquise, welche nicht näher beschrieben, sondern ausgespart und nicht mit direkten sprachlichen Mitteln kommuniziert wird. Sie scheint jedoch dadurch entstanden zu sein, dass Graf F… von seinen Trieben übermannt wurde. Triebhaftigkeit ist etwas, was wohl in jedem Menschen steckt. Wie es wahrgenommen oder ausgelebt wird, ist jedoch sehr unterschiedlich, denn, um Freuds Modell der menschlichen Psyche zu zitieren, die Balance zwischen Es, Ich und Über-Ich hängt vom Individuum ab. Der Mensch ist nach unserem Kenntnisstand das einzige Wesen, das Triebhaftigkeit und Vernunft vereint. Wir kennen kein Tier, das ein mit dem Menschen vergleichbares Bewusstsein hat und unsere Vorstellungen, deren Glaubwürdigkeit sei mal dahingestellt, von übernatürlichen Wesen, seien es Engel, Gott oder Geister, beinhalten keine Triebhaftigkeit, die wohl größtenteils mit der Körperlichkeit einhergeht. Kann man daraus vielleicht schließen, dass das Böse ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen ist? Aus der Triebhaftigkeit ergäbe sich der Drang zur Zerstörung oder zum Verstoß gegen moralische Vorstellungen, und erst durch die Vernunft, die „ratio“, kann ein Wesen für eine solche Tat verantwortlich gemacht werden, kann sie bewusst ausführen, kann den „Willen zum Bösen“ aufweisen. Die Verantwortung, die man für seine eigenen Taten hat, zu leugnen oder zu ignorieren, kann dazu führen, dass man Böses tut, ohne es selbst zu erkennen oder erkennen zu wollen (– eine Unterscheidung, welche für den Charakter der Marquise, wenn auch in einem anderen Zusammenhang, bezeichnend ist). Hannah Arendt sprach hier von der Banalität des Bösen, und erklärte so, wie ein „normaler“ Mensch geradezu „teuflische“ Taten begehen konnte.

Die Existenz des Bösen bedeutet auch Freiheit. In einer Welt, in der das Böse eine Möglichkeit darstellt, beziehungsweise wie in Leibniz‘ Vorstellung weder gewollt noch nicht gewollt ist, sondern zugelassen wird, macht erst das Böse die Entscheidung für das Gute möglich. Jeder Mensch trägt Engel und Teufel, trägt zwei Seelen in sich, eine an die Erde gebundene, welche das Körperliche repräsentiert, und eine aufstrebende, welche sich nach Unendlichkeit sehnt, jedoch, erfüllt von Licht, vom „Körper auf seinem Gange gehemmt wird“. Es ist schwer, anhand dessen das Körperliche nicht ganz zu verteufeln und zu betrachten, als wäre es schuld an allem Bösen. Schuld ist ein Stichwort, das auch mit Graf F… in Verbindung steht. So wie Faust Mephistopheles zwingt, zu versuchen, Gretchen zu retten, verspürt auch er Reue für seine Tat und versucht sie im Nachhinein wiedergutzumachen. Bereits kurz nach der Tat scheint ihn sein Gewissen zu plagen – bei der Lobrede auf ihn windet er sich und möchte die Soldaten, welche sich falsch verhielten, nicht verraten. Ein Mann, der ein tadelloses Leben geführt hat, als Held verehrt wird und eine Straftat beging – soll es diese Tat sein, anhand derer er bewertet, verurteilt, sein ganzes Leben und sein Charakter gemessen wird? Jedoch reicht eine einzige Tat aus, um das ganze Leben eines anderen Menschen zu zerstören, weshalb Vergewaltigung und Mord mit Recht sehr hart bestraft werden. Trotzdem bekommt man Mitleid oder zumindest Verständnis mit Graf F…, welcher seine Tat bereut und die Marquise wahrhaft zu lieben scheint – kann man etwas verletzen, was man liebt? Wohl kaum, wenn man bei klarem Verstand ist. Vielleicht ist dies der Grund, warum man eher bereit ist, dieses Vergehen zu verzeihen – es scheint keine intendierte, bewusst böse Tat gewesen zu sein, der Graf ist also kein böswilliger Mensch. Das ändert jedoch nichts daran, dass er sie begangen und in diesem Moment das Böse zugelassen hat – wie sich auch Faust mehrfach von Mephisto hat verführen lassen. Der Graf wird als sehr menschlich dargestellt, auch wenn er eine „unmenschliche“ Tat begangen hat, an der er die Schuld trägt. Hier ist die Schuldfrage leichter zu beantworten als bei Gretchen. Die Schuldfrage stellt sich erst bei Eintreten eines Ereignisses, wohingegen das Böse als Wille zum Bösen bereits vorher möglich ist. Kann man also ein böser Mensch sein, ohne auch nur ein böses Wort in seinem Leben gesprochen oder eine böse Tat in seinem Leben begangen zu haben? Nach dem Existentialismus, wie ihn Sartre vertrat, sind es einzig die Taten, die zählen – und damit unverzeihlich sind, sofern sie nicht durch weitere Taten wiedergutgemacht werden. Dies ist es, was Graf F… versucht und schließlich schafft, da er die Marquise heiratet. Nun ist der Wille etwas, was sich meist in der inneren Sprache äußert und Sprache beziehungsweise Gedanken beeinflussen Taten – es ist also unwahrscheinlich, dass es viele Menschen gibt, bei denen die oben gestellte Frage aufkommt. Sprache schafft Wirklichkeit, indem sie den unaussprechlichen Teil der Psyche des Menschen, der „so wenig bestimmt [ist], daß [man] […] fürchten muß etwas aufzuschreiben, weil es dadurch in gewisser Weise bestimmt wird“ (Lehmann, 2013, S. 66-73), formt. Somit scheint also jeder einzelne Mensch durch seine Sprache Einfluss auf sein Inneres zu haben und hat keine Entschuldigung dafür, sich wie ein Opfer desselben zu fühlen.

Das Böse scheint eng mit der Natur des Menschlichen verknüpft, vielleicht sogar Alleinstellungsmerkmal derselben zu sein. In Goethes Faust und Kleists Marquise von O… tritt es meist in Zusammenhang mit Schwäche auf: Faust lässt sich auf einen Pakt mit dem Teufel ein und sich in der Folge zu Bösem verführen, Graf F… lässt sich im entscheidenden Moment von seinen Trieben übermannen. Böses entsteht, wo der Wille zum Bösen vorhanden ist, aber auch in der Weigerung, die Verantwortung für die Folgen seines Handelns zu übernehmen. Beginnen tut jedoch alles bei der Sprache – „am Anfang war das Wort“.

Quellen:

Goethe, Johann Wolfgang von: Faust – Erster Teil, Husum (Hamburger Lesehefte) 2016 (erstveröffentlicht 1808)

Kleist, Heinrich von: Die Marquise von O… / Das Erdbeben in Chili, Stuttgart (Reclam) 2018 (erstveröffentlicht 1808)

Lehmann, J. F. (2013). Einführung in das Werk Heinrich von Kleists. Darmstadt.

Sartre, J.-P. (1946). L’existentialisme est un humanisme

Arendt, H. (1963). Eichmann in Jerusalem

Leibniz, G.W. (1710). Essais de Theodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal

Freud, S. (1923). Das Ich und das Es

Die Bibel, Einheitsübersetzung, Altes und Neues Testament

https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/190928/Bosheit

Kommentar: In ihrem Essay geht Lea Sohn aufs Ganze. Mutig weitet sie die Frage, ob Figuren in den untersuchten literarischen Texten „böse“ sind, zu Grundsatzfragen des Lebens und der Philosophie aus. Was ist der Mensch? Was ist menschlich, was Menschlichkeit? Ist das Böse nichtig oder notwendiger Grund unserer Freiheit? Dies sind längst nicht alle Fragen, die sie in ihrem Essay mit Sachverstand und Vorwissen behandelt. Dabei geht sie differenziert, strukturiert, sprachlich präzise und pointiert vor. Am Ende eines längeren Abschnitts fasst sie die Gedanken in einer Schlussfolgerung zusammen und bringt sie in einprägsamen Formulierungen auf den Punkt, z.B.: „Was Faust an Gottvertrauen fehlt, scheint ‚der Herr‘ an Menschenvertrauen zu besitzen.“

Leibniz, Freud, Arendt, Sartre - an großen Namen und Gedanken fehlt es nicht in diesem Essay. Wäre dies eine Facharbeit, würde ich dafür plädieren, eine Theorie (z.B. die psychischen Instanzen nach Freud) zu fokussieren, diese vorzustellen und konsequent anzuwenden. Durch die Fülle der Ideen werden einige Gedanken in diesem Essay nur angedeutet. Das ist in dieser Gattung erlaubt und richtig: Essays sollen Gedankenexperimente sein. Ein Essay muss keine abgeschlossenen Antworten bieten, sondern lädt die Leserinnen und Leser ein, selbst weiter zu denken und Fragen zu stellen. Darüber hinaus hat Lea Sohn ein klares Ziel vor Augen: ihr Essay mündet schlüssig in einem Appell, Verantwortung für die Folgen des eigenen Handelns zu übernehmen.