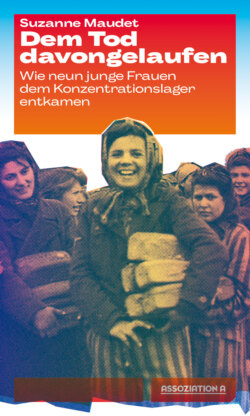

Читать книгу Dem Tod davongelaufen - Suzanne Maudet - Страница 6

Vorwort Flucht ist das Schönste INGRID SCHERF

ОглавлениеDer vorliegende Text Dem Tod davongelaufen – Wie neun junge Frauen dem Konzentrationslager entkamen handelt von der Flucht von neun jungen deportierten Frauen, die am 14. April 1945 mit Tausenden anderen in Leipzig aus einem KZ-Außenlager auf die Straße getrieben worden waren – in Fünferreihen auf einen Todesmarsch Richtung Osten.

Suzanne Maudet hat für die kleine Gruppe, die schließlich die Flucht wagte, die Erlebnisse ihres gefährlichen Wagnisses sofort nach ihrer Heimkehr nach Paris aufgeschrieben. Weil »uns das Abenteuer in jeder Hinsicht so erstaunlich erschien« und »um es unseren Kindern erzählen zu können«.

Die unmittelbare Nähe zum Erlebten verleiht dem Bericht eine bestechende, ungewöhnlich lebendige Ausdruckskraft: Was hier erzählt wird, ist – trotz aller Schrecknisse – auf ganz eigene, mitreißende Weise optimistisch.

Die jungen Frauen waren unabhängig voneinander im Sommer 1944 aufgrund ihrer Tätigkeit für die Résistance verhaftet worden. Sie wurden zunächst in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück deportiert und dann in das Außenlager Leipzig-Schönefeld des Konzentrationslagers Buchenwald zur Zwangsarbeit verlegt. Auf diesem leidvollen Weg hat ihre Freundschaft, ihre Jugend und ihre Lust zu (über-)leben sie fest zusammengeschweißt.

Die Französinnen Christine, Jacky, Mena, Nicole, Zaza und Zinka, die beiden Holländerinnen Guillemette und Lon sowie Josée, die gebürtige Spanierin, waren Neuf femmes jeunes qui ne voulaient pas mourir (Neun junge Frauen, die nicht sterben wollten) – so der Titel der französischen Originalausgabe. Sie nutzten eine Unaufmerksamkeit ihrer Bewacher und flohen im April 1945 aus der Gefangenenkolonne in einen Feldweg.

Die plötzliche, selbst wiedergewonnene Freiheit verlieh den jungen Frauen ungeheure Kraft. Sie kamen durch mit ihrem kecken Mut. Eine Woche liefen sie über deutsche Felder und durch deutsche Dörfer auf die amerikanische Frontlinie zu. Dann waren sie in Sicherheit. Die Gemütsbewegung, die sie erfasst hatte, umschrieb die Holocaust-Überlebende Ruth Klüger auf ihre eigene Biografie bezogen mit dem Satz: »Die Flucht war das Schönste, damals und immer noch.«

Die jungen Frauen hatten Gewalt, stundenlanges Appellstehen, Hunger und Erschöpfung des Arbeitslageralltags überlebt. Sie hatten unter schwersten Bedingungen in Zwölf-Stunden-Schichten in der Fertigung von Munition und Granaten in der Hugo und August Schneider AG (HASAG), einem deutschen Rüstungskonzern, gearbeitet.

Sie wussten, sie würden nur zusammen überleben – das Lager, die Zwangsarbeit in der Fabrik, den Todesmarsch. Ihre größte Angst war, getrennt zu werden. Gegen ihre Solidarität aber würden die Aufseher*innen mit ihren Peitschen und Maschinengewehren machtlos sein.

Auf dem Weg in die Freiheit erinnerten sie sich immer wieder an das Erlebte, an die erfahrene Brutalität gleichermaßen wie an den Zusammenhalt und die rührende Aufmerksamkeit ihrer Mitgefangenen. Gerade durch die Beiläufigkeit, mit der die Geschehnisse im Lager, die Verbrechen der Wachmannschaften in den Bericht ihrer »schönen« Flucht einfließen, bleiben diese im Gedächtnis haften – wie das Klappern der Holzpantinen der zu Tode erschöpften Gefangenen auf dem sächsischen Pflaster: Eine Allegorie dieses letzten Marsches, der für viele den Tod bedeutete, für diese jungen Frauen die Flucht ins Leben.

Durch eine glückliche Fügung haben wir heute mehr über die neun Frauen erfahren, die in Suzanne Maudets Bericht nur mit ihren Vor- bzw. Decknamen genannt werden. Im Frühjahr 2021, fast zeitgleich mit dieser deutschen Übersetzung, erschien das Buch The Nine von Gwen Strauss. Die in Haiti geborene Autorin, deren Großvater 1934 vor den Nazis geflüchtet war, ist die Großnichte von Hélène Podliasky, alias Christine. Gwen Strauss suchte nach Spuren in Archiven, interviewte Verwandte und Freund*innen, reiste mehrere Male nach Deutschland, traf Überlebende und las Zeitzeug*innenberichte von französischen Widerstandskämpferinnen, um die Puzzlesteine der Geschichte dieser Frauengruppe zusammenzutragen und in das Zeitgeschehen einzubetten. Ihrer Recherche ist es zu verdanken, dass wir heute Näheres über die Identität und die Lebensgeschichten der Protagonistinnen dieses Buches wissen. Diese Frauen waren alle unter dreißig, als sie sich der Résistance anschlossen, Waffen schmuggelten, die Kommunikation zwischen verschiedenen lokalen Verbänden koordinierten, Fluchtrouten organisierten, Verfolgte versteckten.

Christine, so der nom de guerre von Hélène Podliasky, war eine brillante Ingenieurin und arbeitete im Nordosten von Frankreich für ein Netzwerk der Résistance. Sie war 24, als die Gestapo sie verhaftete. Nachdem sie schwer gefoltert worden war, wurde sie im Februar 1944 in einem Transport mit 200 anderen Frauen nach Deutschland deportiert. Bei der Ankunft im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück begegnete sie ihrer Schulfreundin »Zaza« Suzanne Maudet: Christine, kühl rechnend, Mathematikerin durch und durch, und Zaza, grenzenlose Optimistin, humorvoll und geduldig, waren von da an unzertrennlich. Zaza hatte erlebt, wie die Deutschen in Paris einmarschierten, sie schienen unbesiegbar. Als ersten Widerstandsakt hatte sie ASSASSIN, das heißt Mörder, auf die plakatierten Exekutionslisten geschrieben. Sie wurde zusammen mit anderen Aktivist*innen der widerständigen Jugendherbergsbewegung verhaftetet und deportiert. Da war sie 22. Auch ihr Mann René wurde nach Deutschland deportiert und im KZ Neuengamme und dessen Außenlagern inhaftiert. Nach seiner Befreiung kehrte er im Juni 1945 nach Paris zurück, wo er Suzanne Maudet wieder traf und bis zu ihrem Tod mit ihr zusammenlebte.

Mit dem Transport Ende Juni kamen die Holländerinnen »Lon« Madelon Verstijnen und Guillemette Daendels, 28 und 24, die im holländischen Widerstand Fluchtrouten für verfolgte jüdische Familien organisiert hatten und sich in Frankreich der Résistance anschließen wollten. Bereits zwei Tage nach ihrer Ankunft in Paris wurden sie verhaftet.

»Zinka« Renée Lebon Châtenay gehörte mit 29 zu den beiden Ältesten in der Gruppe und war wie Zaza verheiratet. Sie hatte für das Comète-Netzwerk der Résistance gearbeitet, das alliierten Soldaten – insbesondere Angehörigen der Luftwaffe – half, aus den von deutschen Truppen besetzten Gebieten nach Großbritannien zurückzukehren. Sie war festgenommen worden, als sie im Gefängnis nach ihrem verhafteten Mann gesucht hatte. In der Gestapo-Haft in Fresnes bekam sie ihre Tochter France, die ihr weggenommen wurde.

»Mena« Yvonne Le Guillou und ihr Freund Jan van Brakel waren in einer Widerstandsgruppe aktiv, die Fluchtrouten für jüdische Familien aus Holland und Belgien nach Spanien und Portugal organisierte. Sie war 22, als sie zusammen mit ihrem Freund in Paris verhaftet wurde. Jan von Brakel hat die Lagerhaft nicht überlebt.

Die Jüngste, »Josée« Joséphine Bordanava, war gebürtige Spanierin und wuchs in einer Pflegefamilie in Südfrankreich auf. Sie war 20, als sie in Marseille verhaftet wurde. Sie hatte für das Marcel-Netzwerk jüdische Kinder versteckt und Familien in der Klandestinität versorgt. Die Fluchthilfeorganisation war von der französischen Ärztin Odette Rosenstock und ihrem späteren Mann Moussa Abadi – alias Marcel –ins Leben gerufen worden.

»Jacky« Jacqueline Aubéry du Boulley und Nicole Clarence waren wenige Tage vor der Befreiung mit dem letzten Gefangenentransport im August 1944 von Paris nach Ravensbrück deportiert worden. Jacky, sie war 29 und ihr Mann war gefallen, hatte für das Brutus-Netzwerk gearbeitet – ein 1941 aufgebautes Nachrichtennetzwerk der Résistance. Nicole war u.a. Mitglied der Widerstandsbewegung Franc-Tireurs und gehörte bereits mit 22 Jahren dem Sécretariat national, dem Führungsrat, an und arbeitete für die gleichnamige Untergrundzeitung.

Die neun jungen Frauen waren politischen Gefangene und ihre Lagerausweise, die ich in den Arolsen Archives – International Center of Nazi Persecution recherchieren konnte, tragen alle das rote Dreieck.

Nach der entwürdigenden Registrierungsprozedur im Lager – Schmuck abgeben, Ausziehen, Desinfizieren, Aushändigen der Lagerkleidung inklusive Nadel und Faden, um Dreieck und Häftlingsnummer anzunähen – war ihre erste Station der Quarantäneblock. Im völlig überfüllten Ravensbrücker Frauen-KZ, einem der größten des NS-Regimes, dauerten die Morgenappelle vier bis fünf Stunden, in denen die Gefangenen gezwungen waren, zu stehen und durchzuzählen. Von 1939 bis 1945 waren in Ravensbrück 153.000 Frauen, Kinder und Männer inhaftiert: Frauen aus mehr als zwanzig Nationen, klassifiziert in »Politische«, Jüdinnen, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, vermeintlich »Asoziale«. Zehntausende Frauen, Jugendliche, Kinder und Männer haben die Befreiung des Konzentrationslagers im April 1945 nicht erlebt.

Die Neun kommen in das Arbeitslager »HASAG Leipzig«. Der Tag begann um vier Uhr früh. Wenn die in Gruppen arbeitenden Frauen ihr Soll nicht erfüllten, drohte die Selektion: der sichere Tod.

Die Nazis hatten im letzten Kriegsjahr binnen kürzester Zeit das KZ-System durch sogenannte Außenkommandos erweitert. Sie hofften, durch mehr Waffen und bessere Waffensysteme die drohende Niederlage abwenden zu können. Bis zum Kriegsende unterhielt das KZ Buchenwald bis zu 136 Außenlager, in denen Zig-Tausende Gefangene für deutsche Rüstungsunternehmen Zwangsarbeit leisten mussten. Im Zuge dessen entstand im Juni 1944 im Leipziger Stadtteil Schönefeld das erste und größte Frauenaußenlager des KZ Buchenwald mit mehr als 5.000 Gefangenen. Die HASAG mit Firmenhauptsitz in Leipzig gehörte im Zweiten Weltkrieg zu den größten Rüstungskonzernen im Deutschen Reich mit Werken in Deutschland und im besetzten Polen, in denen über 60.000 jüdische Männer und Frauen, zivile Zwangsarbeiter*innen, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge Munition und Panzerfäuste herstellten. Als die Rote Armee im Osten näher rückte, wurde im Sommer 1944 die Produktion aus Polen nach Deutschland verlegt.

Danach begann die SS die KZs an der Ostfront zu räumen – am 18. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz aufgelöst – und die Häftlinge wurden zum Abmarsch in Richtung Reichsmitte gezwungen. Adolf Hitler hatte angeordnet, so viele Gefangene wie möglich zu töten. Sie sollten nicht in die Hände der Alliierten fallen – als Zeug*innen der von den Nazis begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Die Morde fanden jetzt nicht mehr abgeschirmt hinter Stacheldraht und Wachtürmen statt, sondern vor aller Augen, auf offener Straße, in Scheunen, leeren Fabrikhallen und Straßengräben. Deshalb spricht der israelische Historiker Daniel Blatman in seinem Buch Die Todesmärsche 1944/45: Das letzte Kapitel des nationalsozialistischen Massenmords von einer neuen Dimension des Völkermords in den letzten Kriegsmonaten.

Am 11. April 1945 wurde die Fabrik der HASAG schwer bombardiert. Am gleichen Tag führte der Aufstand im 120 Kilometer entfernten Buchenwald zur Befreiung des Konzentrationslagers. In der Nacht des 13. April verbrannte der wegen seiner Brutalität gefürchtete SS-Obersturmführer Wolfgang Plaul, der für alle durch die HASAG betriebenen Buchenwald-Außenlager zuständig war, sämtliche Dokumente und gab den Gefangenen den Befehl, sich draußen zu versammeln. Um zwei Uhr früh am 14. April begann der Abmarsch Richtung Osten.

Die Neun wussten, es würde ein Marsch in die unausweichliche Katastrophe sein. Nur das Wagnis der Flucht konnte sie retten.

Heute beherbergt das ehemalige Fabrikgelände das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und die Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, die erste Gedenkstätte für Zwangsarbeiter und -arbeiterinnen Deutschlands.

»Ohne Hass, aber kein Vergessen« wünschte sich Suzanne Maudet als ursprünglichen Titel für den ihr aufgetragenen Zeitzeuginnenbericht, schreibt Pierre Sauvanet, ihr Neffe, in seiner Vorrede zum Text, die der deutschen Ausgabe nachgestellt ist; ebenso wie einige Anmerkungen zum historischen Kontext, die Patrick Andrivet, ein Cousin ersten Grades von Maudet, verfasste. Dieser war wie Suzanne und ihr Mann René als Aktivist in der französischen Jugendherbergsbewegung engagiert gewesen, die vielen jungen Leuten geholfen hat, sich dem Arbeitsdienst in Deutschland zu entziehen und der Résistance anzuschließen.

Maudet hatte noch 1945 mit der Niederschrift der Geschichte begonnen und sie 1946 fertiggestellt. Die schüchterne Anfrage zur Veröffentlichung bei einer Frauenzeitschrift verlief im Sande. Pierre Sauvanet nahm sich dann in den 1990ern des Manuskriptes an. Zum 60. Jahrestag von Maudets Deportation und zum 10. Jahrestag ihres Todes wurde es im Jahr 2004 im Pariser Verlag Arléa veröffentlicht.

17 Jahre später erscheint jetzt die deutsche Ausgabe. Ein Freund von mir, der Historiker Ralph Klein, der als Aktivist des »Arbeitskreises Angreifbare Traditionspflege« (AK) seit 2002 Gedenk-, Aufklärungs- und Protestveranstaltungen gegen die Traditionstreffen der Gebirgsjäger in Mittenwald mit organisierte, um auf die Kriegsverbrechen dieser Wehrmachtselitetruppe hinzuweisen, überreichte mir bei einem Besuch das schmale Bändchen Neuf femmes jeunes qui ne voulaient pas mourir mit den Worten: »Du kannst doch Französisch.«

Ich las die Geschichte, und die Unerschrockenheit, mit der die jungen Frauen ihr Leben riskierten und gleichzeitig ihre Angst mit einer unglaublichen Portion Humor verscheuchten, ging mir nicht mehr aus dem Sinn. Ich entschloss mich, den Text zu übersetzen. Normalerweise hätte ich als Erstes einen Verlag suchen müssen; argumentieren, wie außergewöhnlich ich den Text – gleichermaßen ein Jugendbuch wie ein Buch für Erwachsene – finde. Doch ich befürchtete, jemand könnte mir mein Projekt ausreden. Irgendwann, Zeile für Zeile, begann ich an dem Text zu arbeiten.

Die fertige Übersetzung schickte ich meinen Freunden bei Assoziation A, die ich schon lange kenne. Ich hatte vor Jahren Bücher des Stadtsoziologen Mike Davis für den Verlag übersetzt. Mit engagiertem Support von Theo Bruns und Beate Kirst, meinen Lektor*innen, die die Außergewöhnlichkeit des Textes sofort erfassten, ist Dem Tod davongelaufen nun erschienen. Danke an alle, die mir bei meinem Vorhaben geholfen haben. Dank auch an die Historikerin Susanne Heim, die auf die Geschichte des NS und des Holocaust spezialisiert ist, dass sie sich die Zeit zur Durchsicht genommen und uns zur Veröffentlichung ermutigt hat.