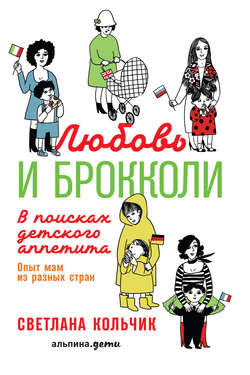

Читать книгу Любовь и брокколи: В поисках детского аппетита - Светлана Кольчик - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Россия. Пищевая диктатура

Социальные мамы

ОглавлениеМы живем в эпоху изобилия, как материального, так и информационного. И, конечно, хотим дать своим детям все самое лучшее. Ну, или хотя бы как минимум обеспечить им лучшую жизнь, чем была в детстве у нас самих. Но когда я наблюдаю за мамами в Европе и сравниваю их с собой и многими другими российскими родителями, мне бросается в глаза именно наша тревожность. Это может проявляться в хронических сомнениях в собственной компетентности – как раз мой случай. Я, например, часто сравниваю сына (его комплекцию, аппетит, навыки) с другими детьми его возраста. Понимаю, что это бесполезно и забирает массу энергии, но все равно так делаю. Во мне по-прежнему сидит маленькая испуганная девочка, которая страшно боится получить двойку. Точнее, ей непременно надо получить пятерку. Порадовать маму. Мне кажется, что я постоянно сдаю экзамены. И очень редко – на отлично.

Или взять эту вечную зацикленность – на определенных идеях или концепциях. Например, на том же питании или раннем развитии детей. Или, скажем, на поиске идеального детского сада или школы. Или единственно правильной системы воспитания в целом.

Думаю, этот родительский перфекционизм – оборотная сторона все той же неуверенности в себе. Это еще и результат дикого прессинга, под которым находится нынешнее поколение родителей. Частично мы создаем его себе сами, частично – социальные медиа, а также вся индустрия, связанная с рождением и воспитанием детей.

Но, конечно, не все родители такие.

У моего мужа на этот счет есть любопытная теория. Он делит женщин на две группы: social and natural mothers, то есть матерей «социальных» и «естественных». И тут имеется в виду не столько стиль родительства: он является скорее следствием. Речь идет об изначальной мотивации и индивидуальных отношениях с миром. Бóльшая часть моей сознательной жизни, например, была заточена на идее социальной успешности, достижении результата, конкуренции и контроле. Что в общем-то необходимо, чтобы получить хорошее образование и сделать карьеру. К воспитанию ребенка я подошла, исходя из тех же самых установок. Никогда не забуду первые месяцы после рождения Бори. Он был совершенно стандартным, даже беспроблемным ребенком: не страдал от младенческих колик, нормально набирал вес и хорошо спал. Но я все равно не знала, что с ним делать. И что делать с собой в своем новом статусе. Я пребывала в жутком стрессе. Ощущала себя в ловушке. Мне казалось, что я совершенно не контролирую ситуацию и все делаю неправильно. (Когда через полгода я вышла из декрета, то, параллельно с чувством вины, испытала заметное облегчение. На работе у меня снова все было под контролем, тревога немного снижалась, а самооценка росла. А на выходных я с утра исправно вставала к плите, чтобы в спешке наготовить кастрюли еды, втайне мечтая, чтобы поскорее наступил понедельник.) У меня имелись довольно смутные теоретические представления о том, что такое маленькие дети, базировавшиеся на нескольких прочитанных книгах про воспитание. При каждом «чихе» сына немедленно лезла в интернет или звонила педиатру. Я слушала рассказы подруг, уже ставших мамами. Довольно авторитарная врач-педиатр (услуги ее стоили очень дорого) регулярно посещала нас на дому и давала четкие рекомендации. И я скрупулезно следовала им, особенно не задумываясь, подходит ли это моему сыну. Той тонкой интуитивной связи с ребенком, о которой говорят некоторые матери, у меня не было.

Такой относительно редкий в наши дни тип женщин мой мудрый муж как раз и называет «естественными матерями». Рождение и воспитание ребенка для них не очередная галочка в проекте «успешная самореализация». Это природный процесс, где они руководствуются больше собственными инстинктами, нежели информацией извне. Рождаются ли такими или становятся? Не знаю. Еще говорят, что эти женщины «растворяются в материнстве». Возможно, это просто метафора. И, наверное, далеко не всем такой вариант в принципе подходит. Но подобные женщины существуют, это факт. И они действительно знают – точнее, чувствуют, – что в данный момент на самом деле нужно их чаду. И вовсе не обязательно, что у таких матерей дети всегда едят идеально, а у «социальных» мам непременно возникают проблемы. Все, конечно же, гораздо сложнее. Я знаю только, что сама была стопроцентной social mother. И мантра «ребенок должен хорошо кушать» вписывалась в мою систему координат просто идеально.

Почему я говорю об этом в прошедшем времени? Да потому, что примерно через три года после рождения сына кое-что начало меняться.

Но главный вопрос для меня остается открытым. Почему при сегодняшнем изобилии еды многие из нас по-прежнему так о ней беспокоятся?

У меня есть на этот счет предположение.

Еда – одна из базовых потребностей. Это история про выживание. И она записана у нас на подкорке. Нашим бабушкам приходилось выживать. Наши мамы уже не выживали, но боролись. А мы беспокоимся. Психологи называют это лояльностью предкам. Этакая неосознанная потребность «пострадать за компанию» (или хотя бы как следует побеспокоиться), как это делали те, кто нас воспитал. Таким образом мы как бы поддерживаем связь с нашим родом. На эту тему, кстати, замечательно пишет Людмила Владимировна Петрановская, семейный психолог, педагог и публицист, автор нескольких интереснейших книг о воспитании. Очень рекомендую прочитать, например, ее эссе «Травмы поколений»[4].

У меня каждый раз, когда я его перечитываю, наворачиваются на глаза слезы. Потому что – резонирует. С опытом моей семьи и великого множества людей в моем окружении. Психолог невероятно тонко и эмоционально описывает тесную невротическую связь последних трех поколений: «железного» послевоенного, их хронически «недолюбленных» детей и рано повзрослевших и, кстати, часто весьма преуспевших в социуме внуков – в контексте непростых реалий нашей страны. Последние – это как раз мы, те, кто сейчас растит собственных детей. И вот именно нас Петрановская называет «поколением тревоги, вины, гиперответственности». По ее мнению, довольно типичный представитель этого поколения – не по годам сознательный мальчик по прозвищу Дядя Федор, герой обожаемого мной в детстве мультфильма «Трое из Простоквашино».

Все должно быть ПРАВИЛЬНО! Наилучшим образом! И это – отдельная песня. Рано освоившие родительскую роль «дяди Федоры» часто бывают помешаны на сознательном родительстве. Господи, если они осилили в свое время родительскую роль по отношению к собственным папе с мамой, неужели своих детей не смогут воспитать по высшему разряду? Сбалансированное питание, гимнастика для грудничков, развивающие занятия с года, английский с трех. Литература для родителей, читаем, думаем, пробуем. Быть последовательными, находить общий язык, не выходить из себя, все объяснять, ЗАНИМАТЬСЯ РЕБЕНКОМ. И вечная тревога, привычная с детства: а вдруг что не так? А вдруг что-то не учли? А если можно было и лучше? И почему мне не хватает терпения? И что ж я за мать (отец)?

Людмила Петрановская

В общем, мы – уникальное поколение. Внешние обстоятельства у многих изменились: я вот, например, вообще связала жизнь с представителем иной культуры и переехала жить в другую страну. Но внутренне по-прежнему разрываюсь. Одной ногой я еще там – в непредсказуемой и сложной жизни, в вечном ожидании подвоха. «Советский Союз наносит ответный удар!» – любит шутить Ханс, когда я иногда пытаюсь влезть куда-нибудь без очереди (законопослушных немцев такое поведение страшно шокирует) или закупаю впрок абсурдно огромное количество продуктов или туалетной бумаги.

И хотя еда сегодня доступна в любом количестве и любого качества, однако число детей-приверед и хронических малоежек постоянно растет. Так же как и становится все больше родителей, оценивающих собственную состоятельность по тому, как их ребенок ест. Причем происходит это не только в России.

«Родители во что бы то ни стало стремятся обеспечить ребенку “качественное питание” и выполняют эту задачу с таким рвением, что у ребенка развивается отвращение к еде», – утверждает в недавно опубликованной, но уже успевшей вызвать резонанс на Западе книге «Дети у власти: Как мы растим маленькиx тиранов, которые управляют нами»[5] Дэвид Эбехард, шведский психиатр, отец семерых детей. Об этом много пишет и клинический психолог, диетолог Светлана Бронникова, которая не один год возглавляла в Нидерландах филиал крупной клиники по лечению заболеваний, связанных с лишним весом. Светлана – автор книги «Интуитивное питание: Как перестать беспокоиться о еде и похудеть»[6]. Несколько лет назад она открыла в Москве свой Центр интуитивного питания со штатом квалифицированных диетологов и психологов, консультирующих взрослых и детей по всевозможным проблемам пищевого поведения. (Более подробно об интуитивном питании будет рассказано в главе 3.)

Если мать хорошая, значит, у нее должно быть много молока и ребенок должен хорошо прибавлять в весе. Когда что-то идет «не по плану», женщина начинает беспокоиться: все ли со мной в порядке? Ребенок подрастает, и взрослые хотят, чтобы он ел «здоровую пищу». Чаще всего эти фантазии о правильной еде имеют мало отношения к действительности. Просто мама так выражает сомнения в своей родительской компетенции. Это беспокойство превращает еду из хлеба насущного в поле битвы и область колоссальной тревоги.

Светлана Бронникова

4

https://soznatelno.ru/travmy-pokolenij/.

5

Эбехард Д. Дети у власти: Как мы растим маленькиx тиранов, которые управляют нами. – М.: Эксмо, 2017.

6

Бронникова С. Интуитивное питание: Как перестать беспокоиться о еде и похудеть. – М.: Эксмо, 2015.