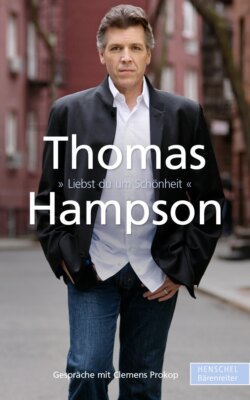

Читать книгу Liebst du um Schönheit - Thomas Hampson - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Autobiografische Notizen aus den ersten Sängerjahren

ОглавлениеMeine Kindheit und Jugend habe ich in Washington State verbracht, einer wunderbaren Gegend mit Klimazonen aller Art im Nordwesten der Vereinigten Staaten von Amerika. Aufgewachsen bin ich in einer Wüstenregion an der Grenze zwischen Idaho und Oregon, da mein Vater damals als Chemiker an Projekten zur friedlichen Nutzung von Atomenergie gearbeitet hat. So zog die Familie im Herbst 1955 – ich war gerade ein paar Monate alt – nach Richland, Washington, denn in dieser Gegend der USA waren zahlreiche Unternehmen im Bereich der nuklearen Energiegewinnung tätig, darunter auch General Electric (GE). Als Teenager verließ ich dann die Metropolregion Tri-Cities, um in der Nähe von Spokane ein Internat zu besuchen. In Spokane habe ich mein erstes sinfonisches Konzert gehört, meinen ersten Stimmunterricht bekommen und mein Universitätsstudium beendet – Spokane ist also die Stadt, in der ich erwachsen wurde.

Ursprünglich stammt meine Familie aus dem Mittleren Westen, hauptsächlich aus den Bundesstaaten Missouri und Kansas. Meine beiden Großväter waren Farmer, der Vater meines Vaters besaß allerdings noch eine Baufirma, die sich auf Straßenbau spezialisiert hatte. Dort arbeitete auch mein Vater zunächst, mit der Folge, dass vor seinem Wechsel zum Hanford Nuclear Park einige Umzüge für ihn und meine Mutter zu bewältigen waren: Eine meiner beiden Schwestern ist in Missouri zur Welt gekommen, die andere in South Dakota und ich als der Jüngste von uns dreien in Indiana.

Familie Hampson Anfang der 1960er-Jahre

© Privatarchiv Thomas Hampson

Meine Familie hat die ganze Entstehungsphase der modernen amerikanischen Welt parallel zur Entwicklung der Atomindustrie in dieser Gegend miterlebt. Am Ende seiner Karriere leitete mein Vater die erste Herstellerfirma für kommerziell genutzte nukleare Heizstäbe und ging aus dieser Position dann in den Ruhestand. Ich habe in all den Jahren meinen Vater nur zwei- oder dreimal im Büro besucht – die Sicherheitsmaßnahmen in der Nuklearanlage waren einfach zu umständlich. Was ich deutlich in Erinnerung habe, sind die regelmäßigen Urinproben bei allen Hanford-Angestellten. Einmal in der Woche kam jemand mit einer Kiste vorbei, in der es leise klirrte: die Gläschen mit den Urinproben, anhand derer bei jedem Mitarbeiter die Intensität der Bestrahlung gemessen wurde. Ansonsten spielte sich die Arbeit meines Vaters hinter streng verschlossenen Türen ab. Es war alles sehr technisch und für mich damals fürchterlich kompliziert.

Mein Vater hat also viel und gut abgeschottet von uns gearbeitet, aber zu Hause war er mein »Dad«. Unser Familienleben in den 1950er- und 1960er-Jahren war ein Paradebeispiel für den Alltag einer amerikanischen Familie nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, und mein Vater hat mich als Sohn und Jüngsten ganz anders als die beiden älteren Mädchen behandelt – er war mein engster und bester Freund. Es war eine Bilderbuchkindheit. Wir haben Golf und Baseball gespielt, er war Scout Leader bei den Pfadfindern – das musste immer ein Erwachsener sein –, und meine Freunde haben mich beneidet um diesen Vater. Damals war er uneingeschränkt mein Held. Er war ein großer Bauernjunge und sehr stark – ich meine, wirklich stark, zum Fürchten stark. Geprägt von einer männlichen Welt, wollte auch ich so ein Mannsbild werden.

Vater und Sohn, um 1968

© Privatarchiv Thomas Hampson

Einmal in der Woche hat mein Vater mit seinen Freunden Golf gespielt. Als sein »Caddy« war ich immer dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich den Sport selbst gelernt habe, ich erinnere mich nur an mein erstes Golfset, mit gekürzten Schlägern. Wir sind auch oft mit Autoanhänger, Zelt und Hund campen gegangen. Im Unterschied zu mir war mein Vater ein leidenschaftlicher Angler. Aber die Liebe zur Natur verband uns beide von Anfang an. Meine Eltern verkörperten die klassischen Rollenbilder der damaligen oberen Mittelschicht in den USA: Vater war der Intellektuelle und der Outdoor-Mann, Mutter die Sensible und die Künstlerin.

Der junge Golfer

© Privatarchiv Thomas Hampson

Auf dem Golfplatz, 2012

© Suzanne Schwiertz, Opernhaus Zürich

Der junge Angler

© Privatarchiv Thomas Hampson

Ich habe nur zwei Jahre lang eine öffentliche Schule besucht. Mein Vater gehörte der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten an, die in Pasco eine Schule gegründet hatten: Klar, dass ich dorthin wechselte. Musik spielte an dieser Schule nicht nur im Unterricht, sondern ebenso bei Veranstaltungen und Aufführungen für die Eltern eine große Rolle. Ständig war etwas los. Die Musik an der Schule war naturgemäß eng verknüpft mit Kirchenmusik: viele Gospels und Hymnen, auch patriotische Lieder, besinnliche Lieder. Das hat mich sehr geprägt. Meine Stimme und meine Lust zum Gesang haben gewissermaßen mich gefunden – und nicht umgekehrt. Ich habe immer gerne gesungen, das gehörte in unserer Familie einfach dazu. Meine Mutter, die ein richtiges Naturtalent war, und meine Schwestern gaben den Weg vor. Die ältere Schwester hatte möglicherweise sogar früher als ich Ambitionen, Profimusikerin zu werden; sie war eine beachtliche Pianistin und hatte obendrein eine sehr schöne lyrische Sopranstimme. Meine Mutter war Organistin an unserer Kirche und hat in einer Light Opera Company gesungen. Für sie stand außer Frage, dass ihre Kinder alle drei in den Kirchen- und Schulchor gingen. Daher waren unsere Wochenenden stets musikalisch gefüllt; jeder hatte da seine Aufgabe. Nur für meinen Vater war die Musik nicht so wichtig, obwohl er sie dennoch genossen hat.

Weihnachten 1965 mit den Schwestern Linda und Lana

© Privatarchiv Thomas Hampson

Musik zu lesen oder nach Noten zu spielen habe ich erst relativ spät gelernt. Begonnen habe ich mit Klavierunterricht, und einige Zeit danach bin ich Schlagzeuger in der Schulband geworden. Später lernte ich Trompete und wollte dieses Instrument dann ebenfalls in der Schulband spielen, doch der Bandleader meinte nur: »Ich brauche keine Trompete. Wenn du aber Tuba spielen willst – das ist recht ähnlich –, bringe ich es dir bei.« Also habe ich auch noch Tuba gespielt – immerhin fünf Jahre lang als Solist. Die Wände zu Hause haben gewackelt. Meine Eltern fanden das wohl lustig bis grauenhaft, aber wahrscheinlich immer noch besser als Schlagzeug.

Und damit nicht genug: Eigentlich hätte ich am liebsten auch noch Saxofon gespielt, weil mich der Klang so faszinierte. Aber es gab an der Schule nur ein einziges Instrument, das immer von einem zum nächsten Schüler weitergereicht wurde. Diese Vorstellung war für mich so abstoßend, dass sich mein Wunsch, Saxofon zu spielen, von selbst erledigte.

Interessanterweise gab es in unserer Umgebung kaum ein Streichinstrument. Amerikanische Provinz eben: Streichinstrumente waren etwas für Großstädter, wir hatten kaum Berührungspunkte damit. Erst als Teenager erlebte ich zum ersten Mal ein richtiges Orchester: das Spokane Symphony Orchestra. Das war eine Belohnung für schulische Erfolge; wir fuhren mit dem Bus ins Sinfoniekonzert und wieder zurück. Das eigentliche Highlight dieses Ausflugs war zugegebenermaßen die abendliche Rückfahrt, bei der wir den Mädchen ein bisschen näherkommen konnten.

Um 1970

© Privatarchiv Thomas Hampson

Im Internat stand ich irgendwann vor der Entscheidung, ob ich weiter in der Band spielen oder lieber singen sollte. Chor und Band probten nämlich zur selben Zeit. Der Chorleiter Lynn Wickham war eine echte Autorität. Er war sehr streng, und wenn er jemanden in seinen Chor aufnahm, kam das einer Auszeichnung gleich. Ich habe mir keine allzu großen Hoffnungen gemacht. Aber ich habe ihm vorgesungen – weil ich unbedingt singen wollte. Eine berufliche Überlegung spielte damals freilich noch überhaupt keine Rolle.

Beim Vorsingen wurde ich also das erste Mal »entdeckt«: Ich wurde sofort in den Chor aufgenommen, erhielt Privatunterricht und durfte in den Reisechor. Zu diesen choraliers zu gehören bedeutete, dass man auf jeden Fall ein gewisses Talent besaß. Die choraliers waren in der Region und an anderen Schulen bekannt, wenn nicht gar berühmt. Als Gruppe waren wir eine eingeschworene Gemeinschaft. Im Mittelpunkt stand Lynn Wickham – Erzieher, Chormeister und Herr über den Gesang in Personalunion. Er hat diese Position durchaus genossen. Aber das machte nichts, denn er hat eine Disziplin eingefordert, die berechtigt und notwendig war. Ich komme ohnehin aus einer sehr disziplinierten Familie, aber als Teenager will man natürlich alles andere, als sich einem strengen Regiment zu unterwerfen. Trotzdem habe ich erkannt, worum es geht. Ich habe gelernt, wie man zielstrebig arbeitet und Texte wie Noten auswendig lernt. Auch das ist ja ein wichtiger Prozess.

Lynn Wickham hat mich auch das erste Mal auf ein Festival geschickt, bei dem man von einer Jury beurteilt wurde: dem Spokane Music and Allied Arts Festival, dem Vorläufer des heutigen Musicfest Northwest. Meine Lieder hatte ich ordentlich »präsentiert«, und dass ich bei diesem ersten Versuch 90 von 100 Jurypunkten bekam, war durchaus beachtlich. Allerdings diskutierte er danach mit mir mehr über die fehlenden 10 Prozent als über meinen Erfolg. Das war eben typisch Lynn.

Choraufführung 1966 – Thomas ist der Erste von links in der

vorderen Reihe

© Privatarchiv Thomas Hampson

Meinen ersten professionellen Zugang zur klassischen Musik hatte ich übrigens auch in einem Chor – im 1974 gegründeten »Choral«. Irgendwann kam die Seattle Opera zu einem Gastspiel nach Spokane. Das Ensemble hat immer mit lokalen Chören gearbeitet, und so kam ich in den Chor bei Così fan tutte und beim Barbier von Sevilla. Mein größtes Erlebnis in dieser Zeit war aber die Weltausstellung, die Expo ’74, in Spokane. Damals kam Richard Tucker, der weltberühmte New Yorker Tenor, und ich durfte im Chor mitsingen. Aufgeführt wurde I pagliacci. Der Bariton Kari Nurmela, der damals in Stuttgart an der Oper und später in Zürich engagiert war, verkörperte den Tonio. Diese Art von Gesang aus nächster Nähe zu erleben hat mich sehr beeindruckt.

Während meines letzten Highschool-Jahres begegnete ich der wohl außergewöhnlichsten Gesangspädagogin von ganz Spokane: der katholischen Nonne Sister Marietta Coyle. Sie hatte bei der legendären Sopranistin Lotte Lehmann Gesang studiert, die während der NS-Zeit nach Amerika emigriert war. Die Kirche hat Schwester Marietta sehr unterstützt, sowohl als Sängerin – sie hatte bis zum Schluss einen gesunden und vollen lyrischen Sopran – als auch als Gesangslehrerin.

Eines Tages kam Schwester Marietta auf mich zu und fragte: »Was hast du eigentlich vor, wenn du deinen Highschool-Abschluss gemacht hast?« – »Ich gehe an die Eastern Washington University und werde Rechtsanwalt«, sagte ich – was man eben so sagt als 17-Jähriger. »Das ist toll«, entgegnete sie. »Du bist intelligent, du hast einen wachen Verstand, der trainiert werden muss.« Und dann fügte sie hinzu, ihr sei während der letzten Jahre klar geworden, dass ich auch eine künstlerische Seite hätte, die ich nicht vernachlässigen sollte. »Deine Stimme, junger Mann, ist sehr schön«, sagte sie, »aber was mich auch interessieren würde, ist deine künstlerische Persönlichkeit, die ich zu erkennen glaube. Wenn du mehr darüber wissen willst, ruf mich an.«

Natürlich habe ich sie angerufen, und wir haben danach oft lange Gespräche geführt. Allerdings begriff ich längst nicht alles, was sie mir sagte. Sie wollte wissen, was ich an der Highschool gelernt hätte. Ich erzählte ihr von meinen Schulfächern: Geschichte, Literatur, Englisch. Und dass ich mich für eine Fremdsprache entschieden hätte – Deutsch. Meine Englischlehrerin war eine gebürtige Deutsche, die auch in ihrer Muttersprache unterrichtete. Sie war ziemlich streng und gefürchtet, aber ich war einer ihrer Lieblingsschüler. Für kaum einen anderen Lehrer habe ich so viel Hausaufgaben gemacht. Unter ihrer Anleitung haben wir eine »deutsche« Sternsinger-Gruppe gebildet und jede Menge deutsche Lieder gesungen, die sogar aufgenommen wurden.

Als ich Sister Marietta von den Sternsingern erzählte, meinte sie: »Du weißt, dass es viele deutsche Gedichte gibt, die vertont wurden? Von Franz Schubert zum Beispiel. Hast du je von Schubert gehört?« Ich kannte Schubert nur vage. Sie sagte, er habe über 500 Lieder geschrieben – was mich erstaunte. Dann fragte sie nach Schumann. Ich hatte eine Etüde von ihm auf dem Klavier gespielt, aber mehr kannte ich nicht. »Ich hätte da eine Idee, vielleicht ist das was für dich«, sagte sie. Sie ging mit mir in die Bibliothek und gab mir von der Schumann- und von der Schubert-Ausgabe der Edition Peters jeweils den ersten Band. Dann gingen wir in die Hörbibliothek, einen kleinen Raum, in dem man in Ruhe Schallplatten hören konnte. Sie drückte mir unter anderem eine Fischer-Dieskau- und eine Hermann-Prey-Platte mit Liedern von Schubert, Schumann in die Hand – was genau es war, weiß ich nicht mehr. Und sie sagte: »Hör dir das mal an, vielleicht gefällt es dir ja. Wenn du etwas findest, was dich interessiert, können wir gerne daran arbeiten. Ich fände es jedenfalls gut, wenn du ein Schubert-Lied lernen würdest.«

Nun, das Ergebnis war: Ich war wie besessen. Stundenlang habe ich in den Schubert- und Schumann-Bänden gelesen, habe mir die Platten angehört, die Noten verfolgt und war vollkommen hin und weg. Die Idee, ein Gedicht in eine musikalische Sprache zu übersetzen, fand ich umwerfend, und ich habe von nichts anderem mehr gesprochen. Die erste Schallplatte, die ich mir selbst gekauft habe, war von Dietrich Fischer-Dieskau, mit Goethe-Liedern von Schubert und anderen. Fischer-Dieskau hat mich schon sehr früh ungemein beeindruckt und beeinflusst. Diese Platte war für mich der Heilige Gral. Ich bin dann häufig in öffentliche Bibliotheken gegangen, um Kassetten oder Nachschlagewerke auszuleihen, und sehr rasch hat sich mir eine neue Welt erschlossen.

Das war gerade in der Zeit, als ich mich, nicht eben voller Enthusiasmus, dem Anwaltsberuf zuwenden wollte. Nach meinem Highschool-Abschluss verließ ich die Welt der Adventisten und schrieb mich an einem Public College ein, der Eastern Washington University. Ich wollte dort mein Grundstudium absolvieren, um danach an die Law School gehen zu können. Schwester Marietta aber ließ nicht locker. Sie stellte mich dem Musikdirektor des Sinfonieorchesters von Spokane vor, Donald Thulean. Er wollte die Johannes-Passion von Bach aufführen, und sie meinte, er könnte mich dabei gebrauchen. Er ließ mich vorsingen, gab mir Noten und wollte wissen, ob ich in der Lage sei, danach zu singen. Ich konnte zwar vom Blatt lesen, aber ich hatte Gesangspartien bis dahin immer auswendig gelernt und fühlte mich etwas unsicher. Doch er war offenbar von meiner Stimme angetan, und ich durfte tatsächlich den Pilatus und die Bass-Arien singen.

Schwester Marietta Coyle war auch diejenige, die mir von der Music Academy of the West im südkalifornischen Santa Barbara erzählte. Sie hatte diese achtwöchige Sommerakademie, die 1947 von Lotte Lehmann gemeinsam mit dem ebenfalls in die USA emigrierten Dirigenten Otto Klemperer und einigen anderen Musikern und Kunstmäzenen gegründet wurde, einst selbst besucht. Obwohl Lotte Lehmann bereits 1976 gestorben war, wollte Schwester Marietta unbedingt, dass auch ich die Erfahrung einer solchen Ausbildung machte. »Wir müssen dich an einen Ort schicken, an dem du dich weiterentwickeln kannst«, erklärte sie. »Du bist bereit für die nächste Etappe.« Mit 22 Jahren hatte ich schon einige Preise gewonnen und mir als Sänger in Spokane einen gewissen Namen gemacht. Mit meinem Politologie- und Jurastudium war ich fast fertig und sehr aktiv als gewählter Studentenvertreter, aber schon recht fokussiert auf die Musik. Kurz: Ich ließ mich auf das Abenteuer ein.

Lotte Lehmanns Erbe hatte Martial Singher übernommen, ein sehr angesehener französischer Bariton. Ein Künstler von seltenem Rang und eine wahre Instanz. Er war es auch, der Maurice Ravels drei Don Quichotte-Lieder uraufgeführt hatte. Neben Singher prägte Gwendolyn Koldovsky, die ehemalige Klavierbegleiterin Lotte Lehmanns, in ihrer Funktion als Leiterin der Abteilung Liedbegleitung an der Music Academy of the West maßgeblich die Sommerakademie. Und diese beiden Koryphäen, Lotte Lehmanns Pianistin und einer von Ravels bevorzugten Sängern, sollten nun meine Geschicke beeinflussen!

Bei der Sommerakademie kam ich zum ersten Mal in meinem Leben mit gleichaltrigen angehenden Sängern in Berührung, die jedoch wesentlich ehrgeiziger und zielgerichteter eine professionelle Karriere anstrebten als ich. Ich hatte einiges an deutschem Liedrepertoire zugewiesen bekommen, was allein auf musikalischer Ebene schon schwierig genug für mich zu lernen war. Und dann auch noch auf Deutsch! Immerhin hatte ich dank meiner früheren Lehrerin ja schon begonnen, mich ein wenig mit dieser Sprache zu beschäftigen. Ich liebte dieses Repertoire innig. Für mich war das die Vollendung im Gesang. Dieser Drang, Schönheit zu gestalten!

Wir Musikstudenten hatten glücklicherweise Zugang zur UniBibliothek von Santa Barbara. Dort stand ich zum ersten Mal vor einer Wand mit Langspielplatten. Ich war überwältigt und verbrachte von nun an Stunden um Stunden dort. Ich saß einfach da und verschlang die Musik. Es war so aufregend und beeindruckend, diese Noten in der Hand zu halten, Nachschlagewerke zu studieren und Wörterbücher zu konsultieren! Das war schlicht und einfach toll. Ich habe diese Art von Selbststudium geliebt und akribisch meine Aufzeichnungen gemacht.

Studentenvertreter an der Eastern Washington University, 1975

© Privatarchiv Thomas Hampson

Mein erster Sommer 1978 in Santa Barbara, also mit gerade einmal 23 Jahren, markierte den ersten Wendepunkt in meinem Leben. Ich kam nach Spokane zurück, und meine Neugier auf die Welt des professionellen Gesangs war mehr als geweckt. Ich kaufte mir eine Karte, um in Seattle den Waliser Bariton Sir Geraint Evans in einer seiner Paraderollen – als Falstaff – zu hören. Was für ein Erlebnis! Ein anderes Mal bin ich die gut vier Stunden nach Seattle gefahren, um Robert Merrill zu hören: Er war zu jener Zeit bereits eine Legende und einer der zugänglichsten Sänger überhaupt – ein Idol für alle jungen amerikanischen Sänger damals. Seine Art des Gesangs und der Klang seiner großartigen Stimme faszinierten mich ungemein.

Die Zeit in Santa Barbara hatte mir auch ein neues Selbstbewusstsein verliehen. Es war offensichtlich geworden, dass meine stimmlichen wie gesanglichen Fähigkeiten ausbaufähig waren und dass die Chancen für mich, Profisänger zu werden, gar nicht so schlecht standen. Ich beschloss, nach Los Angeles zu ziehen. Viele Lehrer von der Sommerakademie kamen von der dortigen University of Southern California (USC), und ich erhielt das Angebot, im Opernstudio sowie in der Lied-Meisterklasse von Gwendolyn Koldovsky zu studieren. Natürlich habe ich zugesagt. Meine damalige Frau Lisa, mit der ich seit vier Jahren verheiratet war, konnte ihre Karriere in der Werbung ebenfalls in Los Angeles weiterverfolgen. So packten wir fast über Nacht unsere Koffer – und ich studierte tatsächlich an der USC und entwickelte mein Repertoire.

Damals war der berühmte deutsche Bariton Horst Günter Gastdozent an der USC. Er hatte seine Sängerlaufbahn in den 1920er-Jahren in Leipzig als Thomanerjunge gestartet und neben seiner Bühnentätigkeit Gesangsprofessuren an den Musikhochschulen von Detmold und Freiburg innegehabt. Ich sang ihm vor und wurde genommen – ein großes Glück, denn alle wollten sie bei ihm studieren, vor allem natürlich jeder Bariton. Er war Kollege von Fritz Wunderlich und Elisabeth Schwarzkopf gewesen und damals schon in seinen späten Sechzigern. Während des Zweiten Weltkriegs hatte er vier Jahre in russischer Gefangenschaft verbracht und ein ziemlich aufregendes Leben hinter sich. Ich glaube, ich habe mit dem Leporello begonnen, und er fragte mich, was denn mit der Barbier-Arie sei. Ich druckste ein bisschen herum und sagte, ich hätte angefangen, daran zu arbeiten, es aber nicht geschafft, das gehe mir zu hoch. Das wollte er nicht gelten lassen: »Zu hoch?! Du bist ein junger lyrischer Bariton. Du musst das singen können!« Dann haben wir ein paar Übungen gemacht, und er erklärte: »Morgen fangen wir mit dem Barbier an.« Was tatsächlich geschah.

Mit dem langjährigen Gesangslehrer und Mentor Horst Günter, um 1990

© Privatarchiv Thomas Hampson

Horst Günter war derjenige, der mir die Profischuhe angezogen hat. Die Grundlagen aus Spokane, die mir Schwester Marietta Coyle mitgegeben hatte, waren eine phänomenale Basis. Aber wie ich mein Können auf der Bühne aktivieren, wie ich es in Lebendigkeit überführen und wie die Stimme ihre eigene Resonanz finden sollte, all das brachte mir Horst Günter in den frühen 1980er-Jahren bei. Und er blieb bis zu seinem Tod im Januar 2013 mein Gesangsmentor. Als wir mit der gemeinsamen Arbeit begannen, war er mit meiner Grundtechnik zwar zufrieden, meinte aber, ich müsste bald den nächsten Schritt machen – was aus seiner Sicht bedeutete, möglichst viel Erfahrung auf der Bühne zu sammeln. Natürlich hatte ich große Ehrfurcht vor ihm. Er besaß eine ungeheure Energie und hat fantastisch gesungen. Es hat mich immer beeindruckt, was er bis ins hohe Alter noch leisten konnte und wie klar und einfach er die Dinge auf den Punkt brachte. Das ist wie auf der Bühne: In dem Moment, wo die Arbeit anfängt, muss man alles klar, schnell und gut beisammen haben. Diese Geistesgegenwärtigkeit zu entwickeln habe ich durch ihn gelernt. Er hat mir übrigens auch beigebracht, was »Bühnenfüße« sind, welche Haltung ein Sänger einnehmen muss. Wir haben sehr viel gearbeitet, und ich glaube wirklich behaupten zu können, dass ich mich durch seine Hilfe in kürzester Zeit »gefunden« habe. Außerdem wurde ich dank seiner Denkweise und Vermittlung von Anfang an von der deutschen Ästhetik und dem europäischen Theatersystem der Ensemble- und Repertoirehäuser geprägt.

In dieser Zeit gewann ich weitere bedeutende Wettbewerbe und sang, so viel ich nur konnte – bis hin zu Beerdigungen, um mein Budget ein wenig aufzubessern. Einen festen Job hatte ich in Los Angeles freilich nicht. Also stand ich irgendwann vor der grundlegenden Entscheidung: Sollte ich mein Musikstudium an einer renommierten Hochschule weiterführen, oder sollte ich versuchen, direkt ins Profigeschäft einzusteigen? Ich fragte alle möglichen Leute um Rat und probierte auf diese Weise meine Perspektiven auszuloten.

Die Entscheidung fiel dann wie von selbst: Ich nahm an einem Wettbewerb teil, dessen Hauptjuror ein Agent aus Deutschland war: Wolfgang Stoll, der Chef einer berühmten Theateragentur aus München. Der große Preis war ein Jahresvertrag an einem kleinen Stadttheater in Deutschland. Ich wurde Zweiter. Wolfgang Stoll war ausgesprochen nett zu mir und sagte: »Junge, der Preis gehört deiner Kollegin. Aber wenn Deutschland dich wirklich interessiert: Bist du bereit? Willst du dort arbeiten?« Meine Antwort muss in seinen Ohren etwas wirr geklungen haben. »Ich glaube, das macht mehr Sinn für mich, als weiterhin die Schulbank zu drücken. Aber ich weiß nicht, ob ich tatsächlich Opernsänger werden will. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, auch wenn es eine tolle Sache zu sein scheint.« Er versprach, eine kleine Vorsingtournee für mich zu organisieren; wir würden dann schon sehen, was dabei herauskäme.

Das Ende vom Lied: Mein allererstes Vorsingen fand in Düsseldorf statt. Anfang der 1980er-Jahre war die Düsseldorfer Oper das größte Ensemble- und Repertoirehaus in Zentraleuropa. Ein unglaublicher Betrieb mit einem entsprechend vielfältigen Repertoire, von der Henze-Uraufführung bis zu Rossini und Mozart. Jean-Pierre Ponnelle und alle großen Regisseure jener Jahre arbeiteten an diesem Haus, und die Gefahr, in einem derartigen Ensemble verloren zu gehen, war nicht unbeträchtlich. Aber der großartige Intendant Grischa Barfuss war ein »alter Hase« und wusste nur zu gut, wie er sein Schiff zu steuern hatte. Er war selbst Musiker und führte sein Haus am Rhein bewusst mit einem riesigen Sängerensemble. Wolfgang Stoll, clever wie er war, hat Barfuss einen Vertrag abgerungen, der mir eine künstlerische Entwicklung garantierte. Zwei wirklich kluge alte Männer! Im Nachhinein klingt das alles wie eine wundersame Verkettung von Zufällen und glücklichen Umständen, in Wahrheit ging es aber darum, Schritt für Schritt den Beginn meiner beruflichen Laufbahn zu planen.

»Fortune favours the prepared mind« – mein absoluter Lieblingsspruch – bedeutet so viel wie, dass Glück kein blinder Zufall ist, sondern das, wozu du bereit bist, um die nächste Etappe deines Lebens anzugehen. Wenn du dich mit Fleiß darauf vorbereitet hast, wird das Glück eher eintreffen. Wolfgang Stoll und viele andere, die in meinem Leben wichtig waren, hatten offenbar eine gewisse Ernsthaftigkeit in mir erkannt und trauten mir wesentlich mehr zu als ich mir selbst. Gleichzeitig haben sie mir mit großem Bedacht bei der Repertoireentwicklung zu- oder abgeraten. Das ist damals wie heute eine immense Verantwortung – für alle Gesangslehrer, Coaches, Regisseure, Intendanten, Sängerkollegen. Wir dürfen Talente niemals verheizen, missachten oder unterschätzen!

Lehrjahre in Düsseldorf: Così fan tutte, 1982

© Privatarchiv Thomas Hampson

Natürlich war mein Umzug nach Düsseldorf von ziemlich gemischten Gefühlen begleitet. Ich freute mich auf die Herausforderung, Europa zu entdecken, aber alles war sehr neu und fremd für mich. Alleine die Amtswege in einer Sprache, die ich nicht richtig beherrschte, zu absolvieren, bereitete mir zu Beginn große Sorgen. Aber ich bekam gleich eine erste Aufgabe am Theater, eine kleinere Rolle in einer Oper, von der ich nie zuvor gehört hatte – Les mamelles de Tirésias von Francis Poulenc. Ich hatte die Rolle des Gendarmen sorgfältig gelernt, und als ich zur ersten Probe kam, waren alle überrascht, dass ich meine Partie bereits auswendig konnte. Andere kleine Rollen folgten. Ich brachte ja schon einige Erfahrung von professionellen Engagements aus Amerika mit: Ich hatte den Marcello in La Bohème und einen jungen Sharpless in Madame Butterfly gesungen.

Als Belcore in L’elisir d’amore, Düsseldorf, 1983

© Privatarchiv Thomas Hampson

Düsseldorf hatte den Vorteil, dass ich den Betrieb langsam und von der Pike auf kennenlernen durfte. Ich war zum Beispiel zwölf, dreizehn Vorstellungen lang der Namen rufende Sergeant im dritten Akt von Manon Lescaut – das sah nun nicht gerade nach einem gewaltigen Karrieresprung aus, aber ich sammelte Erfahrung. Es gab Schminke, Disziplin und große Künstler zu sehen, es gab ein Ensemble und die Verheißung oder Verlockung großer Partien sowie die Idee von Anstrengung und Arbeit dahinter. Man wurde hellhörig auf der Bühne und probierte aus, wie es sich anfühlte, dort zu stehen, wo einen das Publikum anschaute. Es war auch in Düsseldorf, dass ich neben dem ebenso jungen Peter Seiffert, der den ersten Gralsritter verkörperte, als zweiter Gralsritter die ungeheure Bühnenpräsenz eines Karl Ridderbusch oder einer Mignon Dunn bewundern durfte. Herausragende Kollegen, die aus nächster Nähe zu erleben mir persönlich und beruflich äußerst viel gebracht hat.

In dieser Zeit bekam ich auch ein Angebot aus St. Louis, im frisch gegründeten Opernhaus den Guglielmo in einer neuen Così fan tutte zu singen. Die Besetzung war hochkarätig, mit Jerry Hadley als Ferrando und Ashley Putnam als Fiordiligi. Besonders aufregend war aber allen voran der Regisseur: Der britische Mediziner, Neuropsychologe, Autor, Fernseh- und Theatermann Jonathan Miller hatte mit dieser Produktion sein amerikanisches Debüt. Dazu noch der damalige Shootingstar unter den Dirigenten, der Afroamerikaner Calvin Simmons, der zwei Monate nach der Premiere viel zu früh, mit gerade einmal 32 Jahren, tödlich verunglückte. Er und Simon Rattle waren Anfang der 1980er-Jahre die zwei absoluten hot shots. Tolle junge Musiker! Das war eine besonders aufregende Produktion. Und sehr erfolgreich. St. Louis zeigte, dass meine berufliche Entwicklung auf zwei Beinen stand: Ich hatte einerseits eine Karriere in Deutschland begonnen und erarbeitete mir andererseits in Amerika ein wachsendes Ansehen.

Als Guglielmo in Così fan tutte in einem BBC-Film von 1986 mit

Ashley Putnam und Jonathan Miller

© Privatarchiv Thomas Hampson

Mit Così fan tutte-Regisseur Jonathan Miller bei einer Probe, St. Louis, 1982

© Privatarchiv Thomas Hampson

In meiner zweiten Düsseldorfer Saison gab es eine Wiederaufnahme des Barbier von Sevilla, danach folgte eine Neuproduktion der Così fan tutte. Ebenso kam ein Engagement in einer Neuproduktion von Hans Werner Henzes Der Prinz von Homburg in Darmstadt hinzu. Das war die schwierigste Musik, die ich bis dahin gelernt hatte. So was von schwierig und fremd!

In dieser Phase meines Lebens hatte ich auch das Glück, Nikolaus Harnoncourt kennenlernen zu dürfen, als er gemeinsam mit dem Intendanten des Opernhauses Zürich, Claus Helmut Drese, ein Mozart-Ensemble gründen wollte. Drese, der das Haus seit 1975 leitete und mich schon von einem früheren Vorsingen her kannte, hatte Harnoncourt von mir erzählt. Im Dezember 1982 – ich war inzwischen Vater einer kleinen Tochter namens Meghan geworden – kam ich mit meiner Familie nach Zürich und habe dem Maestro vorgesungen. Was den Beginn einer jahrzehntelangen Zusammenarbeit und Freundschaft markieren sollte, ganz nach Claus Helmut Dreses ursprünglichem Plan.

Mit Nikolaus Harnoncourt, Mitte der 1990er-Jahre

© Doris Wild, Wildbild

Mit Alice Harnoncourt, Ende der 1990er-Jahre

© Privatarchiv Thomas Hampson

Ein paar Monate danach klingelte eines Tages das Telefon im Betriebsbüro der Düsseldorfer Oper. Ein Anruf aus Österreich für den Herrn Hampson! Ganz aufgeregt hat man mich aus einer Probe herausgeholt: Frau Professor Harnoncourt sei am Apparat. Sie wollte wissen, ob ich bei den Einspielungen der Bach-Kantaten durch den Concentus Musicus dabei sein und übers Wochenende nach Wien kommen könne. Wie aus heiterem Himmel! Es wurde meine allererste Platte …

Damals ging tatsächlich alles Schlag auf Schlag. Aber: Stein um Stein. Ich habe unbekannte Haydn-Opern gesungen, bin nach Karlsruhe gefahren, um dort ein Avantgarde-Stück zu singen. Ich konnte Geld verdienen, ich konnte gastieren. Ich hatte die Zeit dafür, und die Aufgaben waren interessant. Und natürlich war ich ehrgeizig! Ohne einen gesunden Ehrgeiz geht es nicht.

1980 hatte ich die Ehre gehabt, am legendären Merola Opera Program in San Francisco teilzunehmen. 1957 ins Leben gerufen und benannt nach dem Gründer der San Francisco Opera Gaetano Merola, bietet diese Sommerakademie seit nunmehr über einem halben Jahrhundert einige Wochen lang jungen Opernsängern Meisterkurse bei berühmten Kollegen an. Ich war dort Elisabeth Schwarzkopf begegnet, die damals erst seit wenigen Jahren ihre herausragende Soprankarriere beendet hatte und nun weltweit ihre ebenso begehrten wie gefürchteten Meisterklassen gab. Sie hatte mich eingeladen, mit ihr im Anschluss an den Kurs weiterzuarbeiten. Sobald ich daraufhin in Düsseldorf ein bisschen Freizeit hatte, ging ich ins Betriebsbüro, füllte meinen Urlaubsschein aus und meldete mich für fünf Tage ab. Dann setzte ich mich in den Zug nach Zürich und arbeitete mit Elisabeth Schwarzkopf an Werken von Wolf, Schubert oder Mahler. Für diese Sitzungen hatte sie immer einen Pianisten organisiert. Nie berechnete sie mir auch nur einen Pfennig für ihren Unterricht. So war sie. Mit ihr arbeiten zu dürfen, das hieß: Sie war davon überzeugt, dass man das Zeug zu einem großen Sänger hatte. Von Anfang an hat sie an mich geglaubt, ohne jedes Wenn und Aber. Sie hat mir ihre Zeit und ihr Wissen in einem schier unfassbaren Ausmaß geschenkt. Und ich habe dafür wirklich schwer gearbeitet, lange, lange Stunden. Als ich endgültig von Düsseldorf ans Opernhaus Zürich wechselte, haben wir unsere Arbeit fortgesetzt.

Neben Horst Günter und Elisabeth Schwarzkopf auf ihrem jeweiligen Gebiet hatte ich das unschätzbare Glück, früh mit anderen begnadeten Musikern zusammenzukommen, die mir ihre Erfahrung weitergaben und mich an ihrem Können teilhaben ließen. Bei großen Musikern oder auch Regisseuren habe ich immer das Gefühl, dass sie eine besondere Antenne besitzen: Sie hören und verstehen Musik in einer anderen Dimension.

Mitte der 1980er-Jahre hatte ich nicht nur meine erste Begegnung mit Nikolaus Harnoncourt, sondern auch meine erste Zusammenarbeit mit dem legendären Regisseur Jean-Pierre Ponnelle. Ich durfte im ebenfalls legendären Mozart-Zyklus in den Jahren 1984 bis zu Ponnelles Tod 1988 – mein Debüt bei den Salzburger Festspielen 1988 war in seiner Inszenierung von Le nozze di Figaro – in allen drei Da-Ponte-Opern mitwirken. Diese Zusammenarbeit veränderte für mich alles – es begann eine neue Zeitrechnung in meinem Kosmos. Bis heute würde ich sagen, dass es eine Zeit vor Harnoncourt / Ponnelle und eine danach in meiner Karriere und in meinem Leben gibt. Und dabei denke ich, dass es gar nicht so sehr »nur« um das Ergebnis ging, das die beiden durchaus mit Besessenheit mit einem Stück an einem gewissen Ort zu einer gewissen Zeit erzielen wollten. Es war die Art, wie von der Musik her gearbeitet wurde, die ich nie mehr vergessen werde. Ponnelle lehnte mit passionierter Vehemenz jede vordergründige Aktualisierung eines Stücks ab – ob man das tatsächlich als konservativ bezeichnen mag, bleibt jedem selbst überlassen. Er war davon überzeugt, dass die großen Werke für sich selbst sprechen könnten. Für ihn hatten sie in sich und aus sich heraus genug Aussagekraft. Diese Demut vor dem Schaffen der Komponisten hat bei mir bis heute tiefe Spuren hinterlassen.

Jean-Pierre Ponnelle (hinten Mitte) probiert Così fan tutte mit Lucia Popp, Ann Murray, Julia Hamari, Gösta Winbergh, Thomas Hampson und Claudio Nicolai, Zürich, 1985

© Privatarchiv Thomas Hampson

Während einer Probe mit Jean-Pierre Ponnelle anlässlich des

Don Giovanni-Debüts am Opernhaus Zürich, 1987

© Privatarchiv Thomas Hampson

Als ich in den 1990er-Jahren beginnen sollte, intensiver mit dem deutschen Schauspiel- und Opernregisseur Michael Hampe zu arbeiten, wurde mir übrigens schnell klar, dass ich das, was ich von Jean-Pierre Ponnelle gelernt hatte, mit Michael Hampe bei Mozart und Monteverdi fortsetzen und vertiefen konnte.

Der nächste Große, dem ich begegnen durfte, war James Levine. Als Chefdirigent der Metropolitan Opera, was er 1973 mit nur 30 Jahren wurde, ist er als Dirigent bestimmt einer der bedeutendsten Förderer und Entdecker junger amerikanischer, aber auch internationaler Sänger der letzten Jahrzehnte. 1985 – ich erinnere mich noch daran, als wäre es gestern gewesen – rief mich mein Management an, um mir zu sagen: »Es ist so weit!« Der Maestro sei in Salzburg, arbeite an der Zauberflöte und wolle mich an einem seiner freien Nachmittage zu einem Vorsingen einladen. Dass ich keine Sekunde lang zögerte, meine erste Reise nach Salzburg zu planen, versteht sich von selbst. Drei Tage später stand ich auf der Bühne der Felsenreitschule und sang die Barbier-Arie, Korngolds Die tote Stadt und die Arie des Grafen aus Le nozze di Figaro. Ich habe dieses Vorsingen noch heute in wunderbarer Erinnerung, da James Levine außerordentlich freundlich, aufmerksam und unterstützend zugehört hat. Drei Monate später fand ich mich in der Metropolitan Opera wieder, da er immer darauf beharrte, Sänger nochmals auf der »großen« Bühne gehört zu haben. Also flog ich nach New York und sang für ihn. Die Met war menschenleer, auf der Bühne stand einzig und allein ein Klavier. Das war’s. Für mich damals eine beängstigende Erfahrung. James Levine war allerdings auch in dieser Situation äußerst liebenswürdig: »Denk dir hier alles weg, bleib ruhig und lass mich einfach deine Stimme in diesem Haus hören.« Wenige Wochen später bekam ich aufgrund einer Umbesetzung meinen ersten Vertrag. Und am 9. Oktober 1986 hatte ich mein Met-Debüt: als Conte Almaviva in Le nozze di Figaro. Dass die Möglichkeit, dem Maestro überhaupt vorzusingen, vergleichsweise schnell zustande kam, verdanke ich der Empfehlung Ponnelles – was ich natürlich erst Jahre später erfahren sollte …

Conte Almaviva in Le nozze di Figaro,

Salzburger Festspiele, 1988

© Foto Schaffler, Salzburg

Mit den Sängerkollegen Ferruccio Furlanetto und Sam Ramey sowie Maestro James Levine, Salzburger Festspiele, 1988

© Privatarchiv Thomas Hampson

In der Zeit meines ersten Engagements an der Met arbeitete Leonard Bernstein in New York an einigen internationalen Projekten wie einer Bohème in Rom, für die er junge amerikanische Sänger suchte. Ich wurde eingeladen, ihm vorzusingen. Es sollte eigentlich nur ein viertelstündiges Kennenlernen werden. Also machte ich mich auf zu seiner Wohnung, sang mich ein und wartete angespannt auf den Maestro, der wenig später rauchend das Zimmer betrat und fragte: »Was hast du dabei?« Ich zählte auf, was ich vorbereitet hatte: »Opernarien von Mozart, Gounod und Rossini.« Daraufhin Bernstein: »Dass du Mozart singen kannst, nehme ich fast an, sonst hättest du wohl kaum an der Met gesungen. Lass uns mal mit der Valentin-Arie aus dem Faust beginnen.« Also sang ich diese Arie. »Was hast du sonst noch vorbereitet?« – »Ich habe auch ein Mahler-Lied dabei.« – »Welches?« – »Zu Strassburg auf der Schanz.« – »Ja, selbstverständlich, gerne«, knarzte Bernstein und zündete sich die nächste Zigarette an. Ich sang Zu Strassburg auf der Schanz. Diesen Moment werde ich mein Lebtag nicht vergessen: Auf einmal hörte Lenny auf zu rauchen und starrte mich an. Ich dachte: Um Himmels Willen, was ist denn jetzt los? Tapfer sang ich weiter. Bei der hohen Phrase drückte er theatralisch seine Zigarette aus, starrte mich weiterhin unverwandt an, hob die Hand und sagte: »Mach das noch mal!« Verunsichert fragte ich zurück: »Mach was noch mal?« Er wurde fast unwirsch: »Mach’s einfach noch mal!« Also habe ich die leise hohe Phrase noch einmal gesungen. »Woher weißt du, wie man das macht?« Ich war noch immer völlig von der Rolle: »Wie man was macht?« Ich wusste tatsächlich nicht, worauf er hinauswollte. »Das mit der Kopfstimme.« – »Verzeihung, Maestro, aber in den Noten steht ›pppp – mit Kopfstimme‹.« – »Ja, aber sonst macht das keiner. Warum singst du das so?« Ich entgegnete: »Wie soll ein junger Mann, ein Deserteur, der genau weiß, dass er gleich erschossen wird, denn anders singen, wenn Mahler das so geschrieben hat?« Bernstein schmunzelte wissend, schenkte sich einen zweiten Scotch ein und murmelte: »Jetzt schauen wir uns das Ding mal ganz genau an.« Auf diese Weise bekam ich eine einstündige Meisterklasse zu Mahlers Strassburg-Lied. Lenny waren alle nachfolgenden Termine egal. Das Telefon klingelte: »Lasst mich, ich komme dann schon.« Am Schluss fragte ich noch schüchtern, was denn nun mit der Bohème sei. »Ach, die Bohème machst du schon. Ich will mit dir an Mahler weiterarbeiten.« Damals konnte ich nicht ahnen, dass ich bereits im Herbst 1988 Teil des legendären Mahler-Zyklus von Leonard Bernstein in New York, Amsterdam und Wien werden sollte.

Mit Leonard Bernstein während einer Aufführung von Mahlers Kindertotenliedern im Wiener Musikverein, 1988

© Privatarchiv Thomas Hampson

1986 war also ein äußerst bedeutendes Jahr mit meinem Met-Debüt unter Levine, dem ersten Engagement mit Bernstein, meinem Vorsingen für Herbert von Karajan und meiner Auszeichnung mit dem Maria-Callas-Preis. 1987 fand dann mein Debüt an der Wiener Staatsoper in Così fan tutte statt mit dem damals noch unbekannten Christian Thielemann am Pult, mit dem mich heute nicht nur eine langjährige Zusammenarbeit, sondern auch eine echte Musikerfreundschaft verbindet. Ich bin davon überzeugt, dass Christian Thielemann einer der wichtigsten Dirigenten der Gegenwart ist.

Mit Christian Thielemann in Dresden, 2013

© Matthias Creutziger, Semperoper

Auf Levine und Bernstein folgte bald Wolfgang Sawallisch: Elisabeth Schwarzkopf hatte mich begeistert nach München empfohlen, wo er seit 1971 Generalmusikdirektor und später auch Intendant und Staatsoperndirektor war. Der Maestro vertraute ihr und engagierte mich ohne reguläres Vorsingen ebenfalls als Guglielmo für die Così fan tutte. Also gab ich 1987 mein ordentliches Debüt an der Bayerischen Staatsoper (nachdem ich vorher schon einmal dort eingesprungen war). Diese Begegnung war indirekt der Auftakt einer jahrzehntelangen und tiefgreifenden musikalischen Zusammenarbeit insbesondere im Bereich Konzert- und Liedrepertoire.

So waren es die Giganten Nikolaus Harnoncourt, Jean-Pierre Ponnelle, James Levine, Leonard Bernstein und Wolfgang Sawallisch, die in meinen Anfangsjahren gleichsam das Fundament meiner späteren Entwicklung legten. Sie zeigten mir, was möglich sein kann, wenn man hart arbeitet. Die unterschiedliche Art, in der sie die Sprache Musik hörten und dachten, hat mich ohne Zweifel umfassend und bis heute als Künstler geprägt. Es klingt so fürchterlich idealistisch, aber sie lehrten mich, dass die Musik dein Lebenselixier sein muss und dass es am Ende immer um die Magie der Erfahrung geht. Um sonst nichts.

Mit Nikolaus Harnoncourt, 1986

© Privatarchiv Thomas Hampson

Aber die zweite Hälfte der 1980er-Jahre markierte nicht nur beruflich, sondern auch persönlich einen Wendepunkt in meinem Leben. Ich hatte ja schon recht früh, mit gerade einmal 20 Jahren, meine erste Frau Lisa geheiratet. Fünf Jahre später ist unsere Tochter Meghan zur Welt gekommen. Aber irgendwie hatten wir uns in Europa auseinandergelebt. Und Lisa kehrte schließlich mit Meghan wieder in die USA zurück. Es war eine schwierige Zeit. Trennungen sind niemals einfach, und der Gedanke, dass meine Tochter auf einem anderen Kontinent leben würde, brach mir fast das Herz.

Allerdings lernte ich in dieser Zeit jenen Menschen kennen, ohne den mein Leben seit vielen Jahren für mich undenkbar wäre: meine jetzige Frau, Andrea Herberstein. Sie war damals die Leiterin der Styriarte, eines alljährlich im Sommer stattfindenden Festivals für klassische und Alte Musik in Graz und der Steiermark, und hatte mich auf Wunsch von Nikolaus Harnoncourt engagiert.

Mit Andrea, 2001

© Privatarchiv Thomas Hampson:

Er hatte darauf bestanden, dass ich bei einer szenischen Aufführung von Purcells Dido und Aeneas dabei sein sollte. Ich glaube, Andrea war zu Beginn weniger begeistert von der Idee, denn ich hatte einen vollen Terminkalender und ständig Schwierigkeiten mit den Probeterminen. Und dann kam ich wegen einer Flugverschiebung auch noch zu spät zur ersten Probe. Es herrschte also eine ziemlich angespannte Atmosphäre, als der junge Hampson endlich eintraf. Regisseur Nikolaus Lehnhoff war schon kurz davor abzureisen und die neue Festivalleiterin Andrea Herberstein kurz davor, die Nerven wegzuwerfen. Heute können wir darüber lachen, aber damals war das wirklich unangenehm. Ich bin dann wieder nach Zürich zurück, hatte dort meine Vorstellung, und anschließend bin ich erneut zur Probe nach Österreich geflogen und dachte mir: Ich muss irgendetwas Nettes tun, am besten lade ich Andrea Herberstein zum Mittagessen ein. Sie war nicht richtig glücklich bei der Vorstellung, mit mir essen zu gehen, sagte aber zu. Was ein harmloses Treffen werden sollte, endete nach einigen Stunden in einer Diskussion über den Sinn des Lebens und der gegenseitigen Offenbarung, dass wir beide in unseren jeweiligen Ehen unglücklich waren.

Bei den Aufnahmen von Il barbiere di Siviglia in Florenz, 1992

© EMI Classics

Seit Ende der 1980er-Jahre leben Andrea und ich in einer festen Lebensgemeinschaft. Wir fanden in Wien ein Haus, in das wir zusammen mit ihren drei Kindern aus erster Ehe – Catherine, Maximilian und Felicitas – zogen. Meghan kam sogar im Sommer 1988 zu meinem Salzburg-Debüt. Sie ist damals mit ihren sieben Jahren ganz allein von Seattle nach Frankfurt geflogen. Ich habe sie dort abgeholt, und sie verbrachte einen Monat mit uns. So haben wir das später ganz oft gemacht. Andreas älteste Tochter war knapp elf, als ich in die Familie kam, und wenn man Kinder durch ihre Pubertät begleitet, dann werden sie schon allein dadurch die eigenen. Wir haben also zusammen vier Kinder, Andrea und ich. Auch wenn wir nur selten alle gemeinsam an einem Ort waren und die »Kinder« heute natürlich längst ihre eigenen Partner, zwei- oder vierbeinigen Kinder und erfolgreichen Karrieren haben, stehen wir uns innerhalb der Familie sehr nahe. Meine Kinder sind zweifelsohne meine besten Freunde und gemeinsam mit meiner Frau letzten Endes das Segel meines Lebensbootes geblieben. Die Energie dieser Familie, die ich schon in den frühen Jahren entdecken konnte, ist damals wie heute der wichtigste Orientierungspunkt in meinem Leben.

Aber nun wollen wir wieder zum Beruflichen zurückkehren …

Familienfoto mit Max, Andrea, Meghan, Felicitas und Catherine, New York, 2009

© Dario Acosta

Mit Lenny, 2006

© Johannes Ifkovits