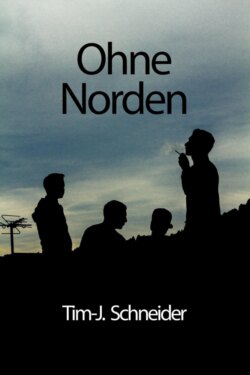

Читать книгу Ohne Norden - Tim-Julian Schneider - Страница 2

II

ОглавлениеMeine Beziehung zum Fußball war immer schon eine sehr besondere. Ich kann mich an keine längere Periode meines Lebens erinnern, während der ich nicht Fußball gespielt oder geschaut habe. Von Kindesbeinen an kickte ich, sah mir am Samstagnachmittag die Bundesligakonferenz an und diskutierte auf dem Schulhof über die schönste Nebensache der Welt. In den Sommerferien verging kein Tag, an dem ich nicht meinen Jungs zum Bolzplatz gezogen wäre und von morgens bis abends gekickt hätte. Wir waren die Messis und Ronaldos unserer Stadt, in jüngeren Jahren vielleicht noch die Ballacks, Beckhams und Zidanes, aber kein Tag verging ohne Lederkontakt, egal welches Wetter draußen war. Ich erinnere mich an eine ganz besonders intensive Schlacht, in einem prasselnden Gewitterregen, aus der meine Mannschaft als knapper Sieger hervorging. Auch heute noch spiele ich Fußball. Mein letztes Jahr in der Jugend neigt sich langsam dem Ende entgegen, aber wie alles im Leben ist auch der Fußball mit mir älter geworden und die epischen Schlachten auf dem Bolzplatz sind vorbei. Es war eine herrliche Zeit mit der einzigen Sorge, die Schmach einer Niederlage zu kassieren, was gleichbedeutend mit Unehrenhaftigkeit war, aber wenn ich daran zurückdenke, war es die wohl mithin glücklichste Zeit meiner Kindheit. Und rückblickend betrachtet bin ich sehr froh, ein Teil dieses Bolzplatzgefühls gewesen zu sein. Ich war und bin kein professioneller Kicker. Ich spiele für mein Leben gern, aber ich werde nie über den Status des Amateurs hinauskommen und irgendwie ist das einem auch mit dreizehn schon klar, aber auf diesem Schotterplatz mit den Toren ohne Netze und den Dornen dahinter, aus denen der Spieler, der den Ball weggeschossen hatte, ihn auch wieder holen musste, weil wie immer der „Schütze läuft“. Auf diesem Platz waren wir unsere eigenen Idole und Stars. Ich hoffe, dass dieses Gefühl für die, die noch kommen, bestehen bleibt, denn das gönne ich jedem, der schon einmal gegen einen Ball getreten hat und mir würde was fehlen, wenn ich mir hier jetzt darüber keine Gedanken machen könnte.

Seit der Grundschule war ich glühender Anhänger des FC Bayern, hatte es aber noch nie geschafft ins Stadion zu gehen, weil es immer eine Riesenentfernung nach München war und Karten für die Allianz Arena auch schwer zu bekommen sind. Ich verfolge jedes Spiel und bin auch von Herzen Bayern-Fan, aber wenn ich sage, dass ich mir meinen Verein nicht so richtig aussuchen konnte, dann steckt da wohl schon ein bisschen Wahrheit drin. Sowohl mein Vater als auch mein Opa und mein Onkel waren ebenfalls Anhänger der Münchner und somit wurde mir das Mia san Mia quasi mit der Muttermilch eingeflößt. Später sollte noch eine besondere Vorliebe zur Stadt entstehen, die mich bis heute prägt und begleitet. Zum Geburtstag bekam ich von meinen Eltern einmal ein komplettes Wochenende in München geschenkt, inklusive zweier Übernachtungen im Hotel Kempinski und Karten für ein Spiel der Bayern in der Allianz Arena. Es wurde langsam Frühling und der Wetterbericht für dieses Wochenende sah extrem gut aus. In München war ich schon einmal gewesen, aber das fühlte sich Jahrzehnte entfernt an und richtig erinnern konnte ich mich nicht mehr an die Stadt. Aus rein sportlicher Sicht betrachtet, war es eine ernüchternde Saison und sollte auch noch viel schlimmer kommen. Wir schrieben nämlich das Jahr 2012 und der große FC Bayern sollte in allen drei Wettbewerben jeweils auf der Zielgerade scheitern. Unvergessen bleibt für mich der wohl bitterste Moment meines ganzen Fandaseins: Das Finale dahoam 2012 als der FC Bayern im eigenen Stadion die Chance hatte, die Champions-League, den renommiertesten Klubwettbewerb der ganzen Welt zu gewinnen - als erstes deutsches Team seit 2001. Neunzig Minuten lang war man drückend überlegen und schaffte es schließlich durch Thomas Müller kurz vor Schluss in Führung zu gehen. Der lang ersehnte Triumph nachdem man eine Woche zuvor das Pokalfinale gegen den Rivalen Borussia Dortmund verloren hatte und zwei Wochen nachdem ebenfalls Borussia Dortmund die zweite Meisterschaft in Folge feiern konnte und Bayern auf Platz zwei in der Bundesliga verwies. Ich erinnere mich an den 19. Mai als wäre es gestern gewesen und noch heute zieht sich mein Magen zusammen, wenn ich an diese Nacht denke. Ich war mit Konstantin, den ich schon seit der Wiege kannte und der wie auch ich ein ebenso glühender Anhänger des Rekordmeisters war, mittags schon ein bisschen Kicken gegangen, um mich auf den Abend einzustimmen. Die Ausgangssituation war eindeutig: Unser FC Bayern war favorisiert, da beim Gegner aus England, dem FC Chelsea, wichtige Stammkräfte wie beispielsweise Abwehrchef John Terry aufgrund von Sperren fehlten. Für uns war klar, dass nur durch einen Triumph in der Königsklasse die Schmach, in zwei Wettbewerben vom BVB demontiert worden zu sein, wettzumachen war. Außerdem verbreitete die Champions League eine so eigene und spezielle Atmosphäre, dass uns dieser Wettbewerb schon von Kindesbeinen an elektrisiert hatte. Hinzu kam natürlich noch der Umstand, dass der FC Bayern die Möglichkeit hatte in seinem eigenen Stadion, in seinem Wohnzimmer, den Triumph zu feiern - und das sollte doch eine Extraportion Motivation frei machen, wenn das überhaupt nötig ist in so einem Spiel. Während drinnen die Vorberichterstattung lief und sich verschiedene Experten, wie beispielsweise Bayern-Legende Franz Beckenbauer, deren Äußerungen in der Vorberichterstattung allesamt sehr optimistisch für unseren FCB ausfielen, grillten wir bei meinem Kumpel im Garten und tranken Radler. Während die Sonne langsam unterging und die Mannschaften endlich aufs Feld liefen, konnte ich mich vor Aufregung kaum noch zurückhalten. Der brutzelnde Grill, die sommerliche Atmosphäre, das alles hatte etwas Besonders an sich und es fühlte sich in diesem Moment so an, als würde es eine magische und unvergessliche Nacht werden. Wurde es auch. Aber in diesem Moment lag das was noch kommen würde weit außerhalb meiner Vorstellungskraft und selbst wenn ich heute darüber nachdenke, kann ich immer noch nicht begreifen, dass es wirklich so abgelaufen ist. Die Bayern waren von Beginn an klar überlegen und vergaben klarste Chancen. Mario Gomez, der Inbegriff eines Stoßstürmers und eiskalten Torjägers, vergab klarste Tormöglichkeiten kläglich. Die Taktik von Chelsea war auch nicht schwer zu durchschauen. Solange wie möglich ein 0:0 halten und dann irgendwie vorne Didier Drogba, den Stoßstürmer von der Elfenbeinküste, einsetzen. Drogba besaß eine unfassbare Physis und konnte aus allen Lagen Tore erzielen. Wenn ich ehrlich bin, konnte ich mir nach der ersten Halbzeit nicht vorstellen, dass an diesem Abend irgendetwas schiefgehen konnte. Es war eine sternenklare Nacht, es roch nach Sommer, die Bayern waren klar überlegen, Chelsea hatte nicht den Hauch einer Chance, Bayern spielte im eigenen Stadion und der einzige Spieler der Blues vor dem ich wirklichen Respekt hatte, verbreitete vorne bisher noch kein Fünkchen Torgefährlichkeit. Dennoch mussten wir bis zur 83. Minute warten, ehe Thomas Müller, der Urbayer, uns erlöste und den FCB rechtmäßig in Führung brachte. Wir schrieen auf, rannten in den Garten, jubelten, jauchzten unsere Freude hinaus, umarmten uns und hüpften im Kreis. Als wir wieder reingingen, konnte ich mich nicht hinsetzen, ich war viel zu nervös und lehnte mich deshalb an die Tür, um von dort den Rest des Spiels zu verfolgen. Ich ging auf und ab, nuckelte hin und wieder an meinem Bier, während mein Kumpel mit seinem Bein wippend auf der Couch saß und stoisch in den Fernseher blickte. Innerlich bereitete ich mich schon auf die Siegesfeier vor und versuchte zu begreifen, was für ein wahnsinniger Erfolg das war, den wir da heute feiern würden und wie glücklich mich das machen würde, doch in diesem Moment konnte ich das noch nicht realisieren. Mein Verein würde gewinnen, daran gab es keinen Zweifel, aber das Ausmaß war mir noch nicht klar und so beschäftigte ich mich eher damit als über mögliche Wendungen im Spiel nachzudenken. Zu dominant war man heute aufgetreten. Zu schwach und ideenlos schien der FC Chelsea an diesem Abend. Um 23.31 Uhr bekamen die Blues ihren ersten Eckball in der Partie. Bayern hatte davor sechzehn Eckbälle ohne Erfolg ausgeführt. Zwei Minuten vor Ende der Partie sehe ich, wie der ausführende Schütze Juan Mata an- und gleichzeitig Didier Drogba ohne Gegenspieler in den Sechzehner läuft. Didier Drogba, vier Jahre zuvor im Champions League Finale mit Rot vom Platz geflogen, das ganze Spiel nicht zu sehen, hatte wahrscheinlich seitdem nur auf diesen einen Moment gewartet. Er wuchtete den Ball mit einer Gnadenlosigkeit unter die Latte, die mir einen Schauer über den Rücken laufen ließ. Ich hatte immer Leute von einer lauten Stille reden hören. Jetzt wusste ich, was damit gemeint war. In der AllianzArena hörte man die Blues-Anhänger, Galaxien entfernt jubeln. Im Wohnzimmer der Baumgartens hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Konstantin blickte weiter stoisch in den Fernseher, hatte aber aufgehört mit dem Bein zu wippen. Ich bemerkte, dass mein Mund leicht und ungläubig geöffnet war. Es ging in die Verlängerung. Hatte ich mich vor drei Minuten noch damit beschäftigt, wie man solch einen Triumph angemessen feierte, war jetzt zum ersten Mal an diesem Abend der Zeitpunkt gekommen, an dem ich zu zweifeln begann. Und das ist kein schönes Gefühl. Die fünfzehn Minuten Verlängerung waren mit die längsten meines Lebens und je mehr Zeit verstrich, umso nervöser und unsicherer wurde ich. Dieses Gefühl schien sich kurz in Luft auszulösen, als Pedro Proenca, der portugiesische Referee, Elfmeter für die Bayern gab. Das Finale dahoam schien doch noch einmal gerettet zu werden. Es war ein klarer Elfmeter, da gab es keinen Zweifel und Konstantin hatte zum ersten Mal seit dem Führungstreffer durch Thomas Müller, der sich mittlerweile Jahrhunderte entfernt anfühlte, seine Sitzposition verlassen und stand nun mit hinter dem Kopf gefalteten Händen vor dem Sofa. „Nicht Robben, nicht Robben“, murmelte er immer wieder vor sich hin und ich wusste sofort was er meinte. Arjen Robben, wichtiger Bestandteil der Bayern-Elf hatte im entscheidenden Spiel der Rückrunde in Dortmund einen wichtigen Elfmeter für die Bayern verschossen. Auch damals stand das Spiel auf der Kippe und hätte Robben getroffen, wäre die Meisterschaft vielleicht ganz anders ausgegangen. Aber das zählte jetzt nicht mehr. Bei seinem Anlauf hielt ich den Atem an. Damals hatte er - vom Schützen aus gesehen - nach rechts unten gezielt. Das war der letzte Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, ehe die Nummer zehn gegen die Kugel trat. Wieder rechts unten. Cech, Keeper der Blues, hatte das Eck - und hielt den Ball fest. Ich ging raus in den Garten und ließ einen Verzweiflungsschrei hören. Als ich zurückkam, stand Konstantin immer noch unverändert vor dem Sofa und fixierte die Decke. War ich mir vor einer Viertelstunde noch sicher, dass nichts mehr schiefgehen konnte, hatte ich jetzt das Gefühl, dass gar nichts mehr für meine Mannschaft sprach. Und das Zweifeln war wieder da. Und das Zweifeln lässt dich nicht einfach nur wissen, dass es schlecht ausgehen wird. In irgendeinem Teil deines Gehirns lässt es noch ein Fünkchen Resthoffnung, der sich nicht erfüllen wird, aber der, wenn es endgültig vorbei ist, dir den letzten Rest gibt. Es kam wie es kommen musste: Showdown im Elfmeterschießen. Nachdem Schweinsteiger, ausgerechnet Schweinsteiger, der im Halbfinale noch den entscheidenden Elfmeter gegen Real Madrid, gegen die Königlichen, eiskalt verwandelt hatte, die Nerven versagten, musste der folgende Schütze der Londoner treffen, dann hätte Chelsea die Champions League 2012 gewonnen. Ich sah es beim Anlauf in Didiers Augen, dass er sich das nicht nehmen lassen würde. Vier Jahre lang hatte er gewartet. Und nun würde er, wie ein Skorpion zustechen, allen Bayern mitten ins Herz. Seinen Jubellauf durch die Allianz Arena sah ich nur noch verschwommen. An diesem Abend ist etwas in mir kaputtgegangen und es hat lange gedauert, bis ich diesen Moment wirklich aufarbeiten konnte. Das letzte Mal, dass ich so eine Leere nach einem Fußballspiel fühlte, war nach der WM 2006, als Deutschland im Halbfinale gegen Italien rausgeflogen ist, aber rückblickend kann ich jetzt dazu sagen, dass die Zeit für einen WM-Titel damals für Deutschland noch nicht reif und Italien wirklich die bessere Mannschaft war. Aber dieses Spiel, dieses Finale im eigenen Stadion, indem man solange dominant und überlegen war, solange den Ton angab, Chancen hatte, einen Elfmeter verschoss, kurz vor Schluss mit dem ersten Eckball den Ausgleich kassierte, dieses Spiel bereitete mir noch lange Magenschmerzen, die sich erst 2013 mit Wembley wirklich vollständig aufgelöst hatten.

Als ich im Frühling meinen Koffer packte, um ein Wochenende in der Stadt meines Vereines zu verbringen, wusste ich noch nichts von der im Mai bevorstehenden Schmach und der bitteren Pille, die ich als Fan zu schlucken haben würde. Man war in allen drei Wettbewerben noch sehr gut dabei und selbst ein Triple war nicht ausgeschlossen. Ich war extrem aufgeregt, endlich mal die Allianz Arena live miterleben zu dürfen und konnte in der Nacht vor der Reise vor lauter Aufregung nicht einschlafen. Das holte ich aber dann auf den fünf Stunden Fahrt in die Hauptstadt Bayerns nach. Eine längere Autofahrt wirkt auf mich immer wie eine Art Betäubungsmittel und das ist keine Übertreibung. Die fünf Stunden, die ich alleine auf der Fahrt nach München, durchgeschlafen habe, waren nichts im Vergleich zu meinem längsten Marathon-Nickerchen. Unvergessen und nie mehr erreicht war mein 14-Stunden-Schlaf während der Fahrt nach Barcelona. Während meine Eltern zwischendurch fünfmal Rast machten, sogar eine Stunde zu Mittag aßen und mich dabei im Auto ließen, zweieinhalb Stunden im Stau standen und meine ganzen Naschvorräte, die ich von meiner Oma für die Fahrt geschenkt bekommen hatte, verzehrten, schlief ich seelenruhig auf der Rückbank und schlug erst wieder die Augen auf, als wir das Ortsschild von Barcelona passierten. Viele Erklärungsversuche, von der Vermutung, dass die Rückbank einfach zu bequem sei, was, wie ich aus eigener Erfahrung berichten konnte, sicherlich nicht der Fall war, bis zur Unterstellung, ich hätte eine seltene Schlafkrankheit, woraufhin mich sogar ein Arzt nach beharrlichem Drängen meiner Mutter untersuchte, stellten sich als Fehleinschätzungen heraus und irgendwann akzeptierten meine Eltern, dass ich sobald mein Vater auf die Autobahn auffuhr, in einen komatösen Tiefschlaf versetzt wurde, der solange anhielt, bis das angepeilte Ziel erreicht wurde. Ich persönlich sah es als Gabe an, langweilige und zermürbende Autofahrten mit einem kleinen oder im Falle Barcelona auch größeren Nickerchen überbrücken zu können. Ein weiterer positiver Nebeneffekt war, dass ich nach längeren Fahrten ausgeruht und fit wie ein Turnschuh war, während meine Eltern den ersten Tag jeder Reise damit verplemperten, sich von der langen und kräftezehrenden Fahrt zu erholen. Aber in München würde das nicht laufen. Nicht mit mir. Das hatte ich ihnen schon klargemacht. Wir hatten nur ein Wochenende und an dem wollte ich alles erleben, was es in München nur zu erleben gab. Außerdem hatte ich ihre Besorgnis über meinen ungewöhnlichen Schlafrhythmus, sobald eine Reise anstand, sowieso noch nie verstanden. Während andere Kinder permanent unruhig in ihrem Kindersitz hin und her rutschen und alle fünf Minuten die berühmt berüchtigte Frage Wann sind wir da? quengelten, war ich stets ein sehr ruhiger Begleiter und stellte meine Erzieher nie vor eine nervliche Zerreißprobe, worüber andere Eltern froh gewesen wären, aber wie man es als Kind macht, macht man es verkehrt. Das ist bitterer Fakt. Ich wachte indem Moment auf, indem man aus dem Autofenster von der Autobahn aus schon die Allianz Arena sehen konnte und ich brauchte einige Augenblicke, um zu realisieren, dass ich nicht mehr schlief und das hier kein Traum war, sondern dass ich inzwischen aufgewacht war und nun das gigantische Rund und die ganze Aura dieses Stadions miterleben durfte - war es auch nur für einige Momente und aus beträchtlicher Entfernung. Nachdem wir sie passiert hatten, verrenkte ich mir noch lange den Hals, um sie nicht aus meinem Blickfeld zu verlieren. „Na, ausgeschlafen?“, fragte meine Mutter und grinste mich vom Beifahrersitz aus verschmitzt an. Ich nickte verschlafen und rieb mir die Augen. Auf dem Weg zu unserem Hotel, das Kempinski Hotel Airport München, fuhren wir am Herz einer jeden Großstadt, dem Flughafen, vorbei. Dass unser Hotel quasi zum Flughafen dazugehörte fand ich besonders spannend, da Flughäfen mich von je her faszinierten. Sie strahlen eine Freiheit und Vielfältigkeit aus, die einem die komplette Welt greifbar und erreichbar machte. Leute aus aller Herrenländer und Kulturen, die vor ein paar Stunden noch am anderen Ende der Welt verweilten, tummelten sich plötzlich tausende Kilometer von ihrer Heimat weg und es ist scheinbar das Normalste der Welt. Dieses Gefühl faszinierte mich irgendwie und während meine Eltern noch auspackten, machte ich mich direkt auf den Weg zur Besucherterrasse, von der aus man einen guten Blick auf die Start- und Landebahn hatte. Ich stand mindestens eine halbe Stunde lang einfach nur so da und beobachtete, wie eine Maschine nach der anderen abhob. Die eine vielleicht nach Los Angeles, die nächste wiederum vielleicht nach Johannesburg. Während ich weiter durch den Flughafen streifte und das geschäftige Treiben der Menschen genoss, die sich bald alle mit ihren Koffern und Taschen irgendwo in der Welt zerstreuen würden, faszinierte mich vor allem die große Videoleinwand, auf der die Informationen über die Abflüge und Ankünfte eingeblendet wurden. Und als ich so dastand und mein Blick von New York nach Singapur schweifte, bekam ich diese Lust, die mich seitdem immer an Flughäfen überkommt: Am liebsten in den nächsten Flieger steigen und einfach ganz weit wegfliegen. Vielleicht hätte ein Flugzeug sogar denselben Effekt auf mich wie ein Auto und im Handumdrehen wäre ich in den USA. Auch als ich den Terminal zurück in Richtung des Hotels verließ, blieb das Gefühl und vermischte sich mit der Vorfreude auf die Stadt, in der ich gerade war. Ich stellte mir vor, wie irgendein anderer gerade am anderen Ende der Welt stand, auf so eine Tafel blickte und dachte, wie toll es jetzt wäre, einfach mal nach München zu fliegen und ich selbst war in München, in dieser Weltstadt. Ich fühlte mich als Teil davon und als ich die Hotelhalle mit den in die Höhe ragenden Palmen, die fast die Decke zu berühren schienen, betrat, während beschäftigt wirkende Geschäftsleute in den roten Lounge-Sessel saßen, die New York Times lasen und Espressi tranken, verstärkte sich dieser Eindruck noch. Ich machte es mir in einem der Sessel gemütlich, tat so als würde ich geschäftig die sich ständig aktualisierenden Ankunft- und Abflugzeiten studieren und wartete auf meine Eltern, die sich auf unserem Zimmer noch schnell für unseren Trip in die Innenstadt frisch machten. Es dauerte nicht lange, bis eine charmante junge Dame von der Bar aus zu mir geschwebt war und mich mit ihrem schönsten Zahnpastalächeln fragte, ob ich denn gerne etwas zu trinken hätte. Wenn ich charmante junge Dame sage, meine ich, dass sie verdammt heiß war. Ich blickte sie einen Moment perplex an, lehnte dann jedoch dankend ab. Sie schwebte zurück zur Bar, hatte offenbar gemerkt, dass ich ihr nachgesehen hatte und grinste noch einmal. Schade, ich hätte zu gerne was bei ihr bestellt, irgendwas um verdammt cool und seriös zu wirken. Vielleicht einen Martini, geschüttelt, nicht gerührt, à la James Bond. Oder einen alten Whiskey - schön lässig. Sie war zwar gut und gerne fünf Jahre älter als ich, aber dieser Umstand hinderte mich nicht daran, München immer besser zu finden. Und die eigentliche Stadt hatte ich noch gar nicht gesehen. Meine Eltern ließen jedoch nicht lange auf sich warten. Der Plan war, heute ein bisschen die Innenstadt zu erkunden, was für meine Mutter hieß: Eine Boutique nach der anderen unsicher machen. Für mich und meinen Vater hieß es, mein Erspartes im FCB-Fanshop auf den Kopf zu hauen, danach in irgendeinem großen Biergarten Weißbier zu trinken und schön deftig zu essen- typisch bayrisch eben. Wir fuhren mit dem Auto zu einem der Park&Ride-Plätze, die überall im Großraum München verteilt waren und von denen man bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt fahren konnte, in der die Chance, einen Parkplatz zu finden, ungefähr so hoch war, wie eine WM-Teilnahme von San Marino. Mein Vater hatte geplant am Park&Ride im Münchner Vorort Daglfingen den Wagen abzustellen, von wo es gerade einmal zwei S-Bahn Stationen zum Marienplatz waren. Während wir durch Daglfingen fuhren, kam mir der Gedanke, dass, wenn ich vorher ein bisschen eingedöst wäre, ich hätte denken können, dass wir München verlassen hatten und durch eine mittlere Kleinstadt in irgendeinem beschaulichen Landkreis fahren würden. Kleine, beschauliche Anwesen mit gepflegten Vorgärten und einer Doppelgarage. Kinder im Grundschulalter, die Roller und Fahrrad fuhren. Ein paar Jugendliche, die eventuell so alt waren wie ich, saßen an einem Kiosk in Strandstühle, solche, wie man sie von der Nord- oder Ostsee kennt, ließen sich die Sonne auf den Pelz scheinen und tranken Bier aus Dosen. Es war Freitagnachmittag. Wenn ich hier wohnen würde, wäre ich einem ähnlichen Start ins Wochenende nicht abgeneigt. Nichts deutete darauf hin, dass sich nur zwei S-Bahn Stationen weiter das Zentrum einer Millionenstadt befand. Es hätte gut und gerne einen Ort von meiner öden Kleinstadt entfernt sein können - es wäre mir nicht aufgefallen. Aber irgendwie, dachte ich, während ich an der S-Bahn Station saß und auf der anderen Seite des Gleises einen Mann erblickte, der neue Plakate an einer riesigen Werbetafel anbrachte, irgendwie machte das gerade dieses Fleckchen aus. Daglfingen war halt nicht in irgendeinem unbekannten Landkreis, mehrere Autostunden von München entfernt. Es lag mitten in München, tagsüber am Kiosk in der Sonne relaxen und abends zwei S-Bahn Stationen in die Innenstadt – dahin, wo die Action stattfand. Nicht schlecht. Die S-Bahn kam und spätestens dann wurde mir noch einmal klar, dass ich zum Glück nicht zu Hause, sondern in einer pulsierenden Metropole war. Männer in Anzügen und einem Macbook auf dem Schoß, sprachen in fast akzentfreiem Englisch mit anscheinend niemandem, bis ich bemerkte, dass der eine ein Headset im Ohr hatte. Eine Frau las Zeitung, eine andere hörte Musik. Ein Junkie in zerrissener Hose, Nietengürtel und oberkörperfrei schniefte permanent - wahrscheinlich Koks. Arme Socke. Aber die Möglichkeit hier auf die schiefe Bahn zu geraten, war wahrscheinlich höher als auf dem Land. Und in gewisser Weise gehörte auch dies leider zum Charakter einer Weltstadt dazu. In jedem Bahnhof, in den die Bahn einfuhr, drängelten sich mindestens hundert Leute - die einen Richtung Ausgang, die anderen Richtung Bahn. Während meiner Mutter das hektische Treiben nicht so gefiel, fand ich es ja irgendwie spannend. Das alles war so fremd für mich und für diese ganzen Leute doch so normal, dass ich mich in gewisser Weise unwohl fühlte, weil ich nicht wusste, ob man mir diese Unwissenheit ansah. Der Dorftrottel in der großen Stadt. Das würde doch jedem auffallen. Es war als würde es auf meiner Stirn stehen. Aber auf der anderen Seite, fand ich es so toll, ein Teil dieses Ganzen zu sein, dass das unwohle Gefühl sich ziemlich schnell in ein unbekümmertes und fasziniertes verwandelte. An der Haltestelle zum Marienplatz kam die Hektik dann zum Höhepunkt. Aber irgendwie hat Hektik so einen negativen Touch - ähnlich wie Melancholie oder Wehmut, deshalb nenne ich es auch einfach hier schöne Hektik. Für mich war es so. Menschenmassen, die einerseits in die Züge, andererseits zu den zahlreichen Ausgängen strömten, ein Stimmengewirr, gemischt mit dem hallenden Geräusch einfahrender und ausfahrender Züge, ich mittendrin, durchschlendernd, auf der Rolltreppe nach oben, das alles noch einmal beobachtend und festhaltend, was für die anderen stupider Alltag war. Eine echt schöne Hektik. Oben angekommen verwandelte sich die Kühle und Schummerigkeit des U-Bahn-Schachts schlagartig in angenehme Wärme und Helligkeit, als die ersten Strahlen der Frühlingssonne meine Augen kitzelten. Temperatur und Lichtverhältnisse standen in krassem Kontrast. Die Hektik blieb. Ich setzte meine Sonnenbrille auf, blickte direkt in die Sonnenstrahlen und genoss die Aussicht auf den Marienplatz. Vor mir hatte sich eine Menschengruppe gebildet, die sich um eine Art Statue drängelte, Fotos machte und das Abbild eines kleinen Mannes mit Hut anstarrten, der auf einem vergilbten metallgelben Sockel stand und in derselben Farbe in erhabener Pose mit starren Augen in die Mittagssonne stierte. Ich hätte meine Mutter gefragt, wer denn diese Persönlichkeit sein sollte, wollte aber als erklärter München-Fan meine Unwissenheit nicht preisgeben. Ich schob mich ein bisschen nach vorne, um einen besseren Blick erhaschen zu können, vielleicht sogar, um auf dem Sockel einen Namen und Lebenszeitraum der Person erkennen zu können. Um mich herum weiter Blitzlicht, zum Teil von Smartphonekameras, ich hörte wie eine Mutter ihr kleines Mädchen dazu animierte, doch einmal nach vorne zum Denkmal zu gehen, damit sie sie davor fotografieren konnte. Ich verfolgte das Gespräch kurz, um mehr über den Mann herauszufinden, der anscheinend eine ganz große Nummer war, aber nachdem die Kleine mit einem lauten Quengeln deutlich gemacht hatte, dass ihr gar nicht danach war, sich mit irgendeinem Messingmann ablichten zu lassen, wandte ich meinen Blick wieder zum Denkmal. Ich erschrak höllisch. Die Statue, die eigentlich, so zumindest in meiner benebelten Kleinstadtwahrnehmung, ein paarhundert Jahre regungslos an ein und demselben Ort verbringen sollte, bis sie irgendwann in einer Revolution oder bei einem Erdbeben umgestürzt würde, entsprach ganz und gar nicht dieser Vorstellung. Nachdem es ungefähr fünf Minuten lang so ausgesehen hatte, als wäre es ein ganz normales Denkmal, posierte die „Statue“ auf dem Sockel nun freudig für die zahlreich gezückten Kameras, warf einer Gruppe junger Frauen, die scheinbar einen Junggeselleninnenabschied feierten, ein paar Luftküsse zu und genoss die verdutzten Gesichter der unwissenden Touristen, wie ich selbst einer war. Ich war einer gewöhnlichen Großstadtattraktion auf den Leim gegangen, die aber, das musste ich zugeben, sich extrem gut darstellte und präsentierte. Die metallgelbe Farbe schimmerte so real und echt in der Mittagssonne, dass ich, bis sich der Schausteller zum ersten Mal bewegte, im wahrsten Sinne des Wortes, keinen blassen Schimmer hatte, dass es sich nur um einen Fake und nicht um eine reale Persönlichkeit des Münchner Hochadels von vor zweihundert Jahren handelte. Da ich nun keinen passenden Namen für den Messingmann hatte, nannte ich ihn kurzerhand Statuen-Joe. Konstantin, Thommy und ich hatten uns angewöhnt, Personen, deren Namen wir nicht genau kannten, oder ihn einfach doof fanden, andere Namen zu geben, die sich zum Teil auf ihr Aussehen, zum Teil auf Vorlieben oder ihren Charakter bezogen. Damit das auch irgendwie cool und lässig klang, hatte es sich bei uns eingebürgert, das wir hinter der neuen Bezeichnung für die jeweilige Person, den Namen Joe hängten. So wurde von uns ein Mitschüler, der letztes Jahr sein Abitur gemacht hatte und aussah als wäre er Bob Marleys Zwillingsbruder, einfach in Rasta-Joe umgetauft. So setzte sich das an unserer Schule fort, es gab Punker-Joe, Metal-Joe und Locken-Joe. Locken-Joe hat schätzungsweise seit seiner Geburt nie einen Friseursalon von innen gesehen und Metal-Joe hatte nach Wacken letzten Sommer ein paar Risse in den Stimmbändern. Seitdem fiel es uns bei ihm schwer, sich zwischen Metal- und Stimmband-Joe zu entscheiden. Auch unsere Lehrer blieben davon nicht verschont. Eine Lehrerin an unserer Schule gab Französisch und Chemie und noch heute weiß ich nicht wie in Gottes Namen man sich als Frau diese Kombination aussuchen konnte. Sie sah zum Glück aber eher nach Französisch als nach Chemie aus und trug immer Röcke. In ihrem Kleiderschrank schien es keine normale Hose zu geben. Egal ob minus vierzig Grad und Dauerblizzard, die gute Dame hatte keinen Bock auf lange Hosen. Vielleicht zeigte sie gerne ihre Beine. Sie waren ganz okay, aber ein Model stellte sie damit nicht in den Schatten. Als Thommy auf dem Schreibtisch in ihrem Büro dann noch AC/DC-Karten fand, stand dem Namen Rock-Joanne nichts mehr im Wege. Selbst mein Vater blieb von dieser Angewohnheit nicht verschont. Bei einem unserer Grillabende bei mir im Garten bekam er unweigerlich mit, wie wir uns über Rock-Joanne und Locken-Joe unterhielten. Er wollte wissen, was es damit auf sich hatte. Wir erklärten es ihm und seitdem ist mein alter Herr bei meinen Freunden nur noch als Daddy-Joe bekannt. Ich muss zugeben, es klingt schon irgendwie besser. Bei genauem Hinsehen erkannte man aber auch eine vor Statuen-Joe ausgebreitete Schatulle, in die großzügige Passanten Kleingeld werfen konnten - als Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit des Schaustellers. Auch ich zückte sofort meinen Geldbeutel. Wer mich auf so stilvolle Weise verarscht, der hat mein Geld echt verdient. Mein Blick, der die ganze Zeit nur am Denkmal hing und sich im strahlendblauen Himmel verlor, schwenkte nun weiter und erkundete den Rest des Platzes. Unweit von Statuen-Joe war ein weiterer Schausteller, eine Art Clown, der sich bemühte Freude auszustrahlen, aber ihm war deutlich anzumerken, dass es ihn ziemlich abnervte, dass Statuen-Joe die ganze Aufmerksamkeit auf sich zog. An der Ostseite des Platzes waren verschiedene Restaurants, vor denen sich die Menschen sonnten und Kaffee tranken, während ihre Shoppingtüten wohlbehütet neben ihren Stühlen standen. Der ein oder andere Hund gönnte sich unter den Tischen ein Mittagsschläfchen im Schatten. Weißbier war auch schon zahlreich auf den Tischen verteilt und obwohl es noch sehr früh am Mittag war, konnte ich aus der Entfernung sogar schon ein paar Schweinshaxen erkennen, die auf großen Tabletts von den Kellnern und Kellnerinnen des jeweiligen Lokals zur Kundschaft getragen wurden. Und dann sah ich es endlich: Das Neue Rathaus. Der Bau ragte in die Höhe, strotzend vor neugotischem Stil - oderso. Ich hatte während der U-Bahn-Fahrt noch kurz den zugehörigen Wikipedia-Artikel überflogen und das war das einzige, was hängen geblieben war. Egal. Ich erkannte ihn sofort, den Rathausbalkon, das Epizentrum jeder Meisterfeier des FCB. Auf diesem Balkon standen die Spieler, jubelten in die Menge, die sich unter ihnen auf dem Marienplatz versammelt hatte und präsentierte ihnen die Meisterschale, den DFB-Pokal und ab und zu auch den Henkelpott. Ich machte ein paar Fotos und versuchte mir vorzustellen, wie der Blick wohl von da oben, einen Pokal hochhaltend während die Menge einem zujubelt, war. Das muss doch der Traum eines jeden Fußballspielers sein. Ich machte gefühlt hundert Fotos und schaffte es sogar mit einigen Verrenkungen und missglückten Versuchen, eines mit mir und dem Rathausbalkon im Hintergrund zu machen, das ich direkt Konstantin schickte, dessen Antwort prompt kam: Hasse dich du Glückspilz! Als meine Mutter nach gut zehn Minuten, die ich nur damit verbracht hatte, den Rathausbalkon abzulichten, ungeduldig anmerkte, dass sie auch noch ein paar Einkäufe tätigen wollte und ich meinem Vater, Daddy-Joe, ansah, dass es bei ihm wohl demnächst Zeit für eine Schweinshaxe war, erkannte ich, dass es wohl besser war, die Erfüllung beider Wünsche durch noch zehn weitere Bilder nicht weiter aufzuschieben. Meiner Mutter war ihr Einkaufsbummel da aber doch wichtiger, als dass er sich durch so etwas Unnötiges wie Mittagessen aufschieben ließ. Sie parkte uns in einem urig aussehenden Bierkeller, während sie loszog und verkündete, sie käme uns in zwei Stunden an eben diesem Ort abholen. Ich kam mir vor wie mit drei Jahren, als sie mich mit in ein Möbelgeschäft nahm und mich für ein paar Stunden im Spieleparadies absetzte, um für uns in Ruhe eine neue Wohnzimmer-Couch auszusuchen. Aber damals wie heute war mir das ziemlich schnuppe. Damals konnte ich mich in Ruhe austoben, heute mit meinem Vater gemütlich essen und Weißbier trinken. Das Augustiner-Bräu in München ist der älteste bestehende Bierkeller und keine Ahnung, ob meine Mutter dieses Ziel bewusst angesteuert hatte, um uns dort loszuwerden, aber es war schon ein wenig Glück dabei, dass sie uns genau vor diesem geschichtsträchtigen Bierkeller stehen ließ. Und es war ein richtiger Keller! Hohe Decken, lange Holztische und in den Ecken standen noch kupferfarbene Braukessel. Junge Frauen im Dirndl schwirrten durch den riesigen Bierkeller, immer mindestens fünf Biere in einer Hand oder zehn auf einem Tablett. Bemerkenswerter Weise sah es so aus, als schwebten die Tablette einfach grazil auf den Händen der Damen, als hätten sie nicht mehr als das Gewicht einer Feder hochzustemmen. Eine Bedienung, die ausnahmsweise nicht mit dem Stemmen von Biergläsern beschäftigt war, kam auf uns zu und deutete auf den kleinsten Tisch im ganzen Lokal, der aber immer noch Platz für sechs Personen bot. Direkt daneben stand eine lange Tafel an der ausschließlich Mönche saßen, wahrscheinlich Augustiner-Mönche, die sich unterhielten und ebenfalls, wie sollte es auch anders sein, Weißbier als Grundnahrungsmittel vor sich stehen hatten. Spitzenreiter war ein Mönch am Kopfende des Tisches, der beträchtliche fünf (leere) Gläser vor sich stehen hatte und gerade die Bedienung herbeirief, um sich Nummer sechs zu gönnen. In gewisser Weise schien er die Diskussion auch irgendwie zu leiten. Vielleicht war er der „Vorgesetzte“ der restlichen Mönche. So genau kannte ich mich in der kirchlichen Hierarchie dann doch nicht aus. Aber es zeigte in gewisser Weise, dass der, der auch am meisten Saufen konnte, das Sagen hatte, was ich schon lustig fand, vielleicht war es aber auch nur Zufall. Mein Vater und ich bestellten zum Trinken jeweils ein Weißbier und zum Essen orderte Daddy-Joe die Schweinshaxe, auf die er, wie es schien, seit klar war, dass wir nach München fahren würden, gewartet hatte. Ich würde Leberkäs mit Pommes bekommen. Sowohl das Weißbier, das nicht zu herb und schön fruchtig-frisch war, als auch das deftige Essen lösten ein wohliges Gefühl in mir aus. Während Alpha-Bruder Simon, dessen Namen ich durch das laute Gespräch der Mönch-Meute mitbekommen hatte, Weißbier Nummer sieben hinunterschüttete als wäre es das Blut Christi persönlich, unterhielten sich mein Vater und ich über das bevorstehende Spiel am nächsten Tag, die Allianz Arena und wie es mir bis jetzt so gefiel. Ich versicherte, dass es mehr als dem entsprach, was ich mir so ausgemalt hatte und dass meine Vorfreude, morgen das Stadion des FC Bayern von innen zu sehen, sich in dem Maße in Grenzen hielt, wie der Durst von Bruder Simon. Wir plauderten über Fußball, die Situation in der Liga, kritisierten nach Herzenslust Spieler und machten Witze über Mama, dass sie wieder voll im Einkaufsrausch war und sich gar nicht bremsen ließ, dass sie wahrscheinlich gerade ihren berühmten Shopping-Tunnelblick aufgesetzt hatte, bei dem sie alles um sich herum, inklusive uns beide, vergaß und sich einfach nur auf die tollsten und reduziertesten Teile stürzte. Solche Momente genieße ich immer sehr auf Reisen. Zuhause ist das Verhältnis zwischen meinen Eltern und mir zum Teil echt angespannt. Da spielen Faktoren wie Schule, ständige Partys und die eher nicht so große Lust auf Hausarbeiten eine nicht unwichtige Rolle. Das Diskutieren, warum denn schon wieder die letzte Arbeit verkackt wurde, warum wieder ein Fünfziger für Saufen draufgegangen ist und warum ich nicht bereit bin, ihrer Meinung nach, sie nicht mal mehr im Haushalt zu unterstützen, trägt nicht gerade zu einer ständigen Harmonie bei. Aber wenn wir dann mal aus dem ganzen Stress raus sind, weit weg von alldem, wenn man bereit ist, mal den Alltag, sei es nur für ein Wochenende, zu vergessen, dann merke ich, wie gut es dann ist, wie gut ich eigentlich mit ihnen klarkomme und wie froh ich bin, dass meine Eltern so sind wie sie sind und dass ich sie habe und sie mir so tolle Erlebnisse ermöglichen. Ein Gefühl, das einen kleinen Dämpfer erhielt, als ich die Einkaufstüten meiner Mutter, in denen dem Anschein nach Backsteine statt Klamotten drin waren, zum Feinkostgeschäft Dallmayr tragen durfte, in das sie unbedingt noch rein musste, bevor wir zurück ins Hotel fuhren. Ich wollte nicht mit hinein. Es sah von außen zwar ganz interessant aus, aber das einzige, was ich mit dem Namen verband, waren Kaffeebohnen und ich ging stark davon aus, dass Kaffee in fester Form und ohne Koffein mein Herz nicht gerade schneller schlagen ließ. Ich setzte mich auf eine Bank, die an einem Platz stand, dessen Name ich nicht kannte. Aber in diesem Moment wusste ich irgendwie, wenn es mir nicht schon die ganze Zeit klar war, dass ich mal in München studieren muss, nicht nur will, sogar muss. In dieser Seitenstraße der Hauptfußgängerzone war eine große Liegewiese, auf der Studenten picknickten, die Sonne genossen, sich ausruhten oder was auch immer taten. Links von meiner Bank stand eine Art Straßenrandorchester. Bestimmt gibt es eine offizielle Bezeichnung dafür, die ich aber nicht kenne und die ich auch seitdem nicht rausbekam, vielleicht aber auch, weil ich nie danach gesucht hatte, weil mir das Wort gefiel. Da stand einfach an der Ecke dieses Platzes, der ein bisschen in den Boden eingelassen war, also tiefer als die eigentliche Straße lag, auf der obersten Stufe, die runter zum Grün führte, ein riesiger Flügel, an dem ein Pianist in einem feinen Anzug saß. Auf den restlichen Stufen verteilt gab es noch eine Violinistin, eine Kontrabassspielerin, einen Trompeter und auf der untersten Stufe einen Dirigenten, alle ebenso schick wie der Pianist. Sie spielten nach und nach klassische Stücke und sorgten damit für dezente musikalische Untermalung des Ganzen. Ich malte mir aus, wie ich als Student hier liegen würde, ein langer Tag an der Uni war vorüber, ich würde mit Konstantin und Thommy hier ein bisschen chillen, die Sonne genießen, bevor wir uns zum Feiern in der Nacht fertig machen würden, während Mozarts kleine Nachtmusik im Hintergrund spielt. Die Vorstellung war irgendwie surreal, aber es passierte ja tatsächlich vor meinen Augen. Da lagen ja Studenten, für die das alles ganz normal war. Und das wollte ich auch. Ich wollte diesen surreal erscheinenden Alltag, der wohl irgendwann total unspektakulär werden würde, was im Moment aber noch außerhalb meiner Vorstellungskraft lag. Und während meine Eltern Kaffeebohnen bestaunten, tat ich so, als wäre es schon so, stellte es mir vor und war glücklich ein Teil dieses Gefühls zu sein, dieses Liegewiesen-Gefühls in einer Seitenstraße des Großstadtdschungels.

Am nächsten Morgen war ich vor lauter Aufregung, aufgrund der Tatsache, dass ich heute ein Spiel der Bayern in der AllianzArena sehen durfte, schon um sieben Uhr hellwach und konnte nicht mehr einschlafen. Sowohl meine Mutter als auch Daddy-Joe schliefen tief und fest. Bei meinem Vater war das immer sehr gut am rhythmischen Schnarchen zu erkennen, meistens ein Dreivierteltakt. Ich verbrachte die Zeit damit, ein bisschen am Fenster unseres Hotelzimmers zu stehen und die Szenerie zu beobachten. Von dort hatte man einen guten Blick auf den Haupteingang des Flughafens und es fühlte sich an, als würde dort ein Zeitrafferbild vor meinen Augen abgespult. Schätzungsweise zwei- bis dreihundert Taxis standen in einer langen Schlange vor dem Eingang und warteten darauf, ankommende Passagiere zu ihrem jeweiligen Ziel zu befördern. Jede Sekunde, so schien es, strömten Leute in die Taxis und die Autos kamen nie zum Stillstand. Hätte man dieses Treiben von noch weiter oben betrachtet, hätte es wahrscheinlich wie eine richtige Schlange ausgesehen, die sich unweigerlich um den Haupteingang von Terminal eins schlängelte. Im Hintergrund gingen im Minutentakt Flugzeuge in die Luft oder landeten. Ich beobachtete dieses Schauspiel gebannt und merkte gar nicht, wie der Dreivierteltakt meines Vaters langsam unregelmäßiger wurde und meine Eltern aufwachten. Ich hatte gut eineinhalb Stunden damit verbracht, einfach nur den Haupteingang des Münchner Flughafens zu beobachten, ohne dass ich je auf die Uhr geschaut oder Langeweile bekommen hätte. Währenddessen waren geschätzte dreißig Maschinen abgehoben oder gelandet. Irgendwie faszinierend. Als ich meinen Blick lösen konnte, fiel mir aber wieder ein, was der eigentliche Grund für meine frühe Schlaflosigkeit war und meine positive Aufregung war schlagartig wieder da. Es waren noch gut sechs Stunden bis zum Spiel, aber ich wollte so früh wie möglich in die Arena, um die Atmosphäre vor dem Spiel mit aufzusaugen. Was mich seitdem und über die Jahre hinweg immer wieder fesselt und packt an diesen Spieltagen, an denen man vor Ort ist, ist dieses Gefühl, von dem man glaubt, nachdem man es so oft erlebt hat, es würde irgendwann in Alltag übergehen, als würde man es gar nicht mehr wirklich registrieren. Dieses Gefühl, das man nur hat, wenn man selbst dabei ist, ein Ticket in der Tasche und auf dem Weg zum Stadion. Es ist ganz anders, als zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und die Spiele von dort zu verfolgen. Ich behaupte sicher nicht, dass es nicht diese Tage gibt, an denen ich diese Variante einem Stadionbesuch vorziehe. Heute wäre ein gutes Beispiel dafür und es ist wieder eine ganz eigene Atmosphäre, wenn Würstchen auf dem Grill brutzeln und man sich mit seinen Freunden auf einen Fußballtag zu Hause vorbereitet. Alles hat seine ganz speziellen Eigenheiten, die es besonders machen, aber in der Stadt zu sein, in der man später ein Fußballspiel besuchen wird, ist für mich, auch wenn ich zum hundertsten Mal ins Stadion gehe, immer wieder ein einzigartiges Erlebnis, das wie in München, manchmal schon mit dem Frühstück anfängt. Während ich mir Rostbratwürstchen und Pfannkuchen auf meinen Teller lud, hörte ich, wie sich neben mir am Buffet zwei Männer über die Partie unterhielten und sich austauschten. Der eine trug schon sein Bayern-Trikot, der andere schien Fan der gegnerischen Mannschaft zu sein. Er ließ einen Spruch in der Art: „Heut Mittag gibt‘s aber ganz schön auf’n Sack“ und der andere grinste nur und konterte: „So sollte man nicht über seine eigene Mannschaft reden.“ An der Art, wie sie danach miteinander redeten, merkte man schon, dass sie eigentlich Fremde waren, aber das Spiel heute Mittag verband sie auf eine Weise. Würden die beiden einfach nur Urlaub machen, dann käme keiner auf die Idee, den anderen am Buffet anzusprechen, einen Spruch zu lassen und dann zurück an seinen Tisch zu gehen. Das wäre dann irgendwie unpassend und würde wahrscheinlich mit Naserümpfen und einem nicht gerade verständnisvollen Blick bedacht werden. Aber durch die am Nachmittag anstehende Partie erschien das als witzelnder Smalltalk, der die Stimmung irgendwie allgemein auflockerte. Irgendwie verdeutlicht das in kleinem Ausßam, was bei einer WM passiert, dass man sich plötzlich geeint und als Nation fühlt, dass man etwas hat, was einen verbindet und auf das man stolz sein kann, ein Team mit dem man mitfiebert und leidet, ein Ereignis, das eine Lawine an Emotionen auslöst, mit dem man vielleicht bestimmte eigene Erfahrungen verbindet. So wie ich, dem ja diese Tage in München irgendwie was bedeuten, kann man sagen, obwohl ich mich im Moment anhöre als würde ich über jemand anderen reden und nicht über mich selbst, was irgendwie komisch klingt. Sei’s drum, das Spiel war nur die Rahmenbedingung für das, was ich mit dieser Stadt und diesem Gefühl verbinde. Es war der Anlass für eine Zeit, in der noch viel mehr passiert ist, an das ich mich erinnere und das hängt auch mit diesem Gefühl zusammen. Auf dieses Phänomen hat der Fußball sicher kein Monopolrecht. Ich denke, wahrscheinlich hat jede Sportart die Möglichkeit auf diese Weise zu wirken. So zum Beispiel beim Wintermärchen der Handballer 2006, die im eigenen Land Weltmeister wurden. Ich selbst, kein besonders interessierter Handball-Zuschauer, hab mich packen lassen von der Atmosphäre in den Hallen und hab am Ende jedes Spiel gebannt verfolgt. Und was in den Staaten jährlich beim Superbowl immer los ist, das ist eine Kategorie für sich. Das unverwechselbare Kribbeln im Bauch geht beim Frühstück in diesem Moment los und beim ersten Mal wusste ich es noch gar nicht richtig einzuordnen, hab es auch auf gewisse Weise nicht richtig wahrgenommen oder eventuell auch verdrängt, aber als wir dann im Taxi saßen und in der Innenstadt schon Fans in Richtung des Schlauchboots, wie mein Vater die AllianzArena nannte, pilgerten, spürte ich diese positive Nervosität. Es ist schwer, das Gefühl zu beschreiben, aber positive Nervosität passt für mein Empfinden irgendwie besser als Vorfreude. Und spätestens wenn du dann vor dem Schlauchboot stehst, selbst in der Pilgerschaar vertreten bist und darauf wartest, durch die Kontrolle zu kommen, merkst du, wie es langsam ansteigt. Mir kommt eine Spannungskurve in den Sinn, wie wir sie in Deutsch im Unterstufenunterricht gelernt hatten, um einen ordentlichen Aufsatz zu schreiben. Sie steigt immer weiter an, immer weiter, bis zum Höhepunkt und danach geht es sachte wieder runter. Aber wenn du vor dem Stadion die Fans „Wir holen die Meisterschaft“ singen hörst, denkst du zwar, dass du schon relativ weit oben auf der Kurve bist, doch im Stadion geht die Steigerung dann noch deutlich nach oben. Es war erst Mittag und die Arena war noch nicht erleuchtet und trotzdem machte sie einen majestätischen Eindruck. Ich trat ein und vor mir tat sich ein ähnliches Gewusel wie in der U-Bahn auf, auch wenn die Leute hier deutlich gesprächiger und besser gelaunt schienen, was ich persönlich auch gut nachvollziehen konnte. Vor den Snackbuden bildeten sich meterlange Schlangen, an den Bierbuden waren es offenbar mehrere Kilometer. Es war ziemlich dunkel und kühl in der Arena, was auch ein bisschen an die U-Bahn erinnerte, mit einem Unterschied, der mein Herz höher schlagen ließ und der auf der Spannungskurve nochmal einen deutlichen Satz nach oben verursachte. Hinter den Schlangen von hungrigen und durstigen Fußballfans konnte man durch eine schmale Öffnung einen ersten Blick auf das Innere der Arena und des Heiligen Rasens erhaschen. Ich schob mich langsam durch die Menschenmengen immer weiter hin zu dieser Öffnung. Langsam war wohl das falsche Wort, denn ein Fan, den ich, meiner Auffassung nach, sanft beiseitegeschoben hatte, hätte beinahe seine acht Bierbecher, die er mit Mühe an die Brust gepresst hatte, auf dem gesamten Boden der Arena verteilt. Ich schätze, das hätte seine Stimmung etwas getrübt. Wie aus weiter Entfernung hörte ich seine lautstarke Beschwerde über mein rüdes Verhalten, da mein Blick und mein Gehör nur auf den Eingang zur Tribüne gerichtet waren. Ich trat aus dem Halbdunkel der Vorhalle und gleisendes Sonnenlicht blendete meinen Blick. Während sich meine Augen noch an das Licht gewöhnen mussten, hörten meine Ohren schon die hallenden Fangesänge der Südkurve. Ich blinzelte ein paar Mal und sah dann in das weite Rund der Arena. Auf der Gegengerade konnte man Menschen wuseln sehen, die so groß wie Ameisen erschienen. Meine Eltern hatten wohl meinen tranceartigen Zustand registriert und schoben mich langsam zu unseren Plätzen, darauf achtend, dass ich nicht stolperte, da mein Blick wie gebannt jeden Winkel des Stadions erkundete. Sobald wir saßen, sog ich jeden Moment in mir auf. Daddy-Joe stand zwischendurch mal auf und holte uns was Essbares. Als er wieder kam, erschrak ich, da ich seine Abwesenheit gar nicht bemerkt hatte, so sehr war ich damit beschäftigt, die Bayern-Spieler beim Warmmachen zu verfolgen, das Stadion dabei zu beobachten, wie es langsam immer voller wurde und der Südkurve zu lauschen, die das ganze Repertoire an Gesängen schon beim Warmmachen verlauten ließ. Meine Mutter stieß mich von links an. Ich wusste zuerst gar nicht, was sie wollte, weil ich auf den Rasen fokussiert war, aber nach ein paar Momenten sah ich, dass Leute durch unsere Sitzreihe gehen wollten und ich stand genervt auf. Ich achtete nicht besonders auf sie und war froh als sie direkt neben mir Platz nahmen, sodass ich wieder freie Sicht auf das Spielfeld hatte. Die Mannschaften schlenderten nun nach und nach in die Kabine, es würde also nicht mehr so lange dauern, bis es endlich losging. Noch ein kurzes Heißmachen in den Katakomben und dann würden sie auch schon einlaufen, es ging auf der Spannungskurve immer weiter nach oben. Ich ließ meinen Blick durch das weite Rund der Arena schweifen und hörte von links, wie die Leute, die sich eben an mir vorbeigedrängelt hatten redeten. Es waren zwei Frauenstimmen. Oh Gott, Frauen und Fußball, dachte ich, das konnte ja nichts geben. Ich versuchte angestrengt wegzuhören, was mir aber nicht wirklich gelang, also versuchte ich so zu tun, als würde ich das Stadion nach irgendjemand absuchen. „Hoffentlich lässt er heute mal wieder im 4-2-3-1, mit Schweini und Kroos auf der Sechs spielen“, sagte eine weiche Stimme direkt neben mir. „Die Zweikampfwerte von Tymoshchuk kann man wirklich vergessen in dieser Saison und die anderen pressen bestimmt heute.“ Überrascht von so vielen Fachbegriffen in zwei Sätzen aus einem weiblichen Mund über Fußball, blickte ich verwundert nach links. Dort saß ein Mädchen mit ihrer Mutter. Und der erste Gedanke, der mir kam, ohne dass ich irgendwas dagegen machen konnte, war, dass sie süß war, irgendwie. Sie hatte dünne braune Haare, die sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. Sie hatte sie aber nicht ganz streng zurück, sondern einige ihrer dünnen Strähnen fielen ihr seitlich ins Gesicht, was den Eindruck erweckte, als wäre ihr Gesicht eingerahmt. Sie hatte blasse Haut, nicht die Blässe, die man hat, wenn man krank ist, es wirkte eher anmutig und elegant. Und grüne Augen. Das Zusammenspiel all dieser Faktoren machte sie süß, und zwar verdammt richtig süß. Sie trug ein Trikot des FC Bayern, aber nicht das offizielle, es war irgendwie eine Girlie-Version, wahrscheinlich das der Damenmannschaft des FCB, was ihr aber ausgezeichnet stand. Nun gut, rückblickend kann man sagen, dass ich sie wahrscheinlich auch im Trikot der Gästemannschaft ziemlich gut gefunden hätte, aber das machte sie noch ein paar Prozent sympathischer. Ich musste sie irgendwie eine Zeit lang angestarrt haben, ohne dass ich es wirklich gemerkt hatte, dann auf einmal schnipste sie vor meinen Augen mit dem Finger und sagte: „Ich bin Liz.“ Ich wurde rot, spürte es auch und wurde dann noch verlegener. Sie kicherte. „Auch Bayern Fan?“, fragte sie und lächelte dabei. Ich vergaß kurz zu antworten, weil ich so verzaubert von dem Lächeln war. Wenn ich jetzt so daliege und mir dieses Wort in den Kopf schießt, hört sich das irgendwie so gar nicht nach einem Gefühl an, mit dem ich mich brüsten würde und das ich benutze, wenn ich mit Freunden über Mädchen reden. „Man Alter, letztens in der Disko, die kleine mit dem tief ausgeschnittenen schwarzen Top, der ich ´nen Drink spendiert hab. Fuck, die hat mich echt verzaubert.“ Ich lache beinahe lauthals los im Bett, aber irgendwie war es damals so und das Wort passt. Sie hat es einfach getan und es geschah so beiläufig und unerwartet, dass es sich auch magisch anfühlte. Ich bemerkte, dass sie mich immer noch fragend ansah und deutete dann hastig auf mein Trikot. „Bist du stumm?“, fragte sie dann und hatte plötzlich eine ernste Miene aufgesetzt. „Ne“, krächzte ich hervor und es musste sich ungefähr so angehört haben, als würde ich mit meinen Fingernägeln über eine Tafel kratzen. Ich räusperte mich, versuchte mich zu entspannen und ein verschmitztes Grinsen aufzusetzen und sagte: „Nene, wollte nur meine Stimme für das Spiel schonen.“ War eigentlich ein ganz guter Konter, überlegte ich und klopfte mir innerlich selbst auf die Schulter. Normal hab ich das Problem, dass mir erst hinterher immer die coolen Sprüche einfallen und ich in den Gesprächen irgendwas Belangloses brabbele, aber damals, ich meine, das war ja echt nicht schlecht, oder? Gut, sie entgegnete dann: „Dann lass mal sehen“, und als der Stadionsprecher die Vornamen der Spieler vorlas und das ganze Stadion die Nachnamen brüllte, war sie ungefähr 20 Dezibel lauter als ich, was mich irgendwie beeindruckte und sie dazu veranlasste, sich über mich lustig zu machen. Während der ersten Halbzeit war sie dann total auf das Spiel fokussiert. In den ersten zehn Minuten blickte ich noch ein paar Mal zu ihr rüber, um ein Grinsen zu erhaschen, aber sie blickte wie gebannt auf den Rasen, was ich ihr dann gleichtat. Das Spiel war sehr zerfahren. Obwohl es kein spielerisches Gipfeltreffen war, war ich begeistert davon, alles live miterleben zu können. Ich sog jede Grätsche, jeden empörten Aufschrei der Fans, wenn der Schiedsrichter eine Entscheidung fällte, die ihnen nicht passte, jede Bewegung der Spieler und Trainer in mir auf, beschimpfte den Schiri selbst als Blinden, was mir von Liz ein belustigtes Lachen einbrachte. Es ging mit einem torlosen Unentschieden in die Pause. In der Pause erzählte mir Liz, dass sie in der U16 der Mädchenabteilung des FC Bayern kickte und auch in der Landesauswahl von Bayern war. Ich musste einen überraschten Eindruck auf sie gemacht haben, weil sie fragte, ob ich ihr das nicht zugetraut hätte. Ich antwortete wahrheitsgemäß, dass alle fußballspielenden Mädchen, die ich kannte, bei weitem nicht so gut aussähen wie sie und da wurde auch sie mal rot. Sie erzählte mir von ihrem Leben im Sportinternat, dass sie immer Freikarten bekam, wenn sie wollte und dass sie vielleicht sogar Karten fürs Champions-League Endspiel bekommen würde, das ja im Mai in München stattfand. Ich berichtete davon, wie sehr die Stadt mir gefiel, was wir alles hier schon unternommen hatten und fragte sie danach aus, wie es war, hier zu leben. Nach einer viertelstündigen Halbzeitpause, in der wir ununterbrochen redeten, wusste ich mehr über sie, als über manche Mädchen, mit denen ich seit der ersten Klasse zur Schule ging. In der zweiten Halbzeit legten unsere Bayern dann direkt mal los wie die Feuerwehr. Gomez tauchte allein vor dem gegnerischen Kasten auf, schob das Ding aber hauchzart am linken Pfosten vorbei. Schweinsteiger zimmerte ein Ding gegen die Latte, dass das Tor am nächsten Tag noch wackelte. Ich war aufgestanden, schon zum Jubeln bereit, aber als der Ball vom Aluminium zurück ins Feld geschleudert wurde, konnte ich mir nur noch die Haare raufen. Liz sah mich ungläubig an. In der sechzigsten Minute war es dann soweit: Nach einer Ecke von Arjen Robben schraubte sich der belgische Abwehrrecke Daniel van Buyten nach oben, er stand in der Luft und nickte problemlos ein. Es ist immer ein komischer Moment - voller Ruhe und Stille. Würde man genau in dem Moment die Welt anhalten, indem ein Ball das Netz berührt, würde man im ganzen Stadion eine Stecknadel fallen hören. Dieser Moment, in dem sich jeder bereit macht zum Jubeln oder zum Trauern. Und dann war er auch schon vorüber. Ich sah Leute überall um mich herum von ihren Sitzen gehen und aufspringen. Ich wollte mit Liz abklatschen, aber sie fiel mir um den Hals und jubelte Arm in Arm mit mir. Zurückblickend kann ich sagen, dass das wohl der Höhepunkt der Spannungskurve war. Ich genoss das sehr, wie sie sich so an mich drückte, sie roch gut, irgendwie vanillig, aber dann war es auch schon wieder vorbei. Das Spiel plätscherte nach dem Tor ein bisschen dahin, die Bayern spielten es abgezockt runter. Nach dem Spiel musste Liz direkt los. Wir verabschiedeten uns mit einer flüchtigen Umarmung. „Vielleicht sehen wir uns ja mal, wenn du wieder in der Stadt bist“, sagte sie, aber es lag eine gewisse Traurigkeit in ihren Augen, weil irgendwie klar war, dass die Chance darauf so groß war, wie auf einen Gewinn im Lotto. Ich saß da, während die Spieler ihre Ehrenrunde drehten und warf meine letzten Blicke auf die Allianz Arena von innen, die Kurve ging langsam nach unten, es war an der Zeit die Rückreise anzutreten. Beim Hinausgehen suchten meine Augen die Menschenmenge ständig nach Liz ab, in der Hoffnung, irgendwie vielleicht noch einen Blick von ihr zu bekommen, aber ich fand sie nicht. Vom Auto aus verrenkte ich mir ewig den Kopf, um die strahlendrot erleuchtete Arena nicht aus den Augen zu verlieren, aber dann ging es auf der Autobahn um eine Kurve und weg war sie. Auf der Rückfahrt schlief ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten auf einer Autofahrt nicht ein, sondern ließ das gesamte Wochenende noch einmal Revue passieren. Es ist schon komisch, dass obwohl man erst so eine kurze Zeit irgendwo verbracht hat, sich schon wie zu Hause fühlt. Mich ergriff wieder dieses Alles-Hinter-Sich-Lassen-Gefühl, dass ich schon am Flughafen hatte. Was wäre so schlimm daran, morgen hierher zu ziehen? Ich wollte einfach nicht weg, ich war sauer, dass ich in einem Scheißkaff geboren war und nicht in der tollsten Stadt der Welt, in der eines der tollsten Mädchen der Welt wohnte, das ich bisher kennenlernen durfte. Ich war verknallt. In die Stadt, in Liz, in das Leben, das ich dort ein paar Tage lang genießen durfte. In ein paar Stunden würde ich daheim in mein Bett fallen und morgen früh aufstehen, in die Schule gehen und die ganzen alten Gesichter sehen. Ich fühlte mich ungerecht behandelt, wollte zurück. Ich war kurz davor meinem Vater zu befehlen, dass er umkehren sollte, konnte mich dann aber gerade so noch beherrschen. Aber gleichzeitig weiß man auch irgendwie, dass man in ein paar Tagen wieder im Alltag ist und dann nur noch vereinzelt daran denkt, dass einen die Freunde und die Fußballmannschaft auffangen, total unbewusst, weil sie vielleicht gar nichts Spezielles machen, aber einfach da sind - so wie immer und das ist eigentlich ganz gut.

Ich hab schon eine Ewigkeit nicht mehr an Liz gedacht, aber sie ist in der Erinnerung an München wieder aufgetaucht und es war kein schlechtes Gefühl. Damals im Auto auf der Rückfahrt fand ich das alles noch ganz schrecklich ungerecht, aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass es damals wohl für mein 15-jähriges Ich ein nahezu perfektes Wochenende war. Ich hatte die Stadt meiner Träume entdeckt, hatte mich in der besten Arena der Welt verknallt, wobei ich hier bewusst das Wort verknallt benutze. Während es inzwischen so dunkel war, dass ich von den meisten Autos um uns herum, nur noch die Scheinwerfer erkennen konnte, fielen mir ein paar Worte ein, die ich irgendwann einmal gehört hatte. Ich musste eine Zeit lang überlegen, aber nach ein bisschen Grübeln fiel es mir dann doch wieder ein. Es war gar nicht allzu lange her, zwei Orte weiter findet jedes Jahr ein Frühlingsfest statt. Es wird von manchen jungen Leuten in der Region auch SpringBreak genannt, aber das Fest, das auf einem großen Parkplatz mitten in der Stadt stattfindet, ist soweit vom amerikanischen SpringBreak in Florida entfernt, wie wir von der Sonne. Immerhin passt die Jahreszeit und wenn man Leuten davon erzählt, die sich nicht wirklich auskennen, wie wenig es mit wirklicher Party und Feiern zu tun hat, dann hört es sich schon etwas cooler an als Frühlingsfest. Thommy, Konstantin und ich hatten Connections zum Getränkewagen und so kamen wir, obwohl wir damals erst fünfzehn waren, an Bier, wann immer wir wollten. Auf der Festbühne spielte ein Solokünstler mit Akustikgitarre. Er sang ein paar traurige Lieder auf Englisch und redete zwischendurch mit dem Publikum. Insgesamt passte es irgendwie zur kompletten Veranstaltung, die überraschenderweise richtig gut besucht war, was aber auch daran lag, dass meistens so wenig los ist bei uns, dass man auch das dankend annimmt. Konstantin war kurz in den Büschen verschwunden - Bier macht schon verdammt Druck - und Thommy war schon seit gut einer halben Stunde nicht mehr aufgetaucht. Er hatte wahrscheinlich eine klargemacht und sich mit ihr verzogen. Also stand ich alleine am Bierwagen und kam nicht umhin, dem Mann mit der Gitarre kurz zuzuhören. Er hatte gerade eine besonders traurige Nummer beendet und die Menge schien echt berührt. Seine Gitarre hing ein bisschen schief um seinen Hals, er verkrampfte sich fast ins Mikrofon und schloss die Augen, während er redete. Es wirkte irgendwie skurril, aber die nicht gerade anspruchsvolle Menge ließ es auf sich wirken und war dankbar für ein bisschen Diskussionsstoff. „Ich würde gerne eines meiner Vorbilder zitieren, weil es einfach irgendwie zudem passt, was ich hier gerade erlebe.“ Er räusperte sich und auch ich war irgendwie von einer gewissen Spannung ergriffen. „Wir sind hier heute alle hier zusammengekommen, um diesen Moment miteinander zu verbringen. Und nach diesem Lied gehen wir alle getrennte Wege, aber diesen einen Moment, den teilen wir zusammen.“ So oder so ähnlich war es. Ich hatte es irgendwie vergessen, weil danach eine Rockband kam und die Leitung zum Bierstand ziemlich gut verlegt war. Außerdem hatte Rock-Joanne vor der Bühne mit ihrem designierten Verlobten abgetanzt, als gäb’s kein Morgen mehr, was das Hauptthema in der nächsten Schulwoche war. Deshalb hatte ich es wahrscheinlich vergessen. Aber es fiel mir in diesem Moment ein, indem ich im Auto saß und die Rücklichter aller Modelle an mir vorbeiziehen sah. Damals hatte ich mir nicht wirklich Gedanken über die Worte gemacht, aber das Vorbild, das er zitiert hatte, hatte verdammt Recht. Es war genauso gewesen, wie an diesem Tag in der Arena. Liz und ich, die ganzen sechzigtausend, die Trainer, die Leute an den Pommesbuden, die Betreuer, einfach alle, die da waren, hatten sich für neunzig Minuten versammelt aus den unterschiedlichsten Gründen auch immer. Und für diese neunzig Minuten waren wir füreinander bestimmt, bis wir nach dem Schlusspfiff wieder unsere Wege gingen, „aber diesen Moment, den teilen wir zusammen“. Manchmal tut es echt gut, nach einem Wochenende mit so viel Eindrücken und verwirrenden Gefühlen in den Alltagstrott zurückzukehren und es kann auch manchmal eine Befreiung sein, sich einfach nur in seinen normalen Rhythmus fallen zu lassen. Und nach einem gewissen Abstand kehrt man dann wieder in seine Erinnerung, zum Beispiel wenn man volltrunken im Bett liegt, zurück und lässt sich wieder für ein paar Minuten von der damaligen Zeit verzaubern. Nur kurz. Ich habe schon länger nicht mehr an dieses Wochenende gedacht, aber es hatte dieses Spezielle, obwohl ich seitdem kein Wort mehr mit ihr geredet habe oder sie jemals wieder sah. Aber sie war mitunter der Grund dafür, dass ich mich in München verliebt hatte. Die Begegnung mit ihr hat das Ganze irgendwie noch besonderer gemacht. Und irgendwann - das ist nichts was ich so behaupte, das ist etwas, was ich mir so fest vornehme, dass ich es fast zu hundert Prozent sicher weiß - irgendwann wird diese Stadt mein Alltagsrhythmus sein, in den ich mich zurückfallen lassen werde. Irgendwann wird mich mein Alltag verzaubern.