Читать книгу Konny Reimann - Tobias Friedrich - Страница 6

2. KLEINE ABENTEUER

Оглавлениеch bin vermutlich der Mensch mit dem größten Selbstbewusstsein auf der ganzen Welt. Diese Tatsache hat mich nicht selten in brenzlige, jedoch auch in viele lustige Situationen gebracht. Genau diese Selbstsicherheit war es aber auch, gepaart mit einer gewissen Ruhe und Ausgeglichenheit, die mich ebenso aus diesen Momenten wieder herausnavigierte.

Wir, das heißt ich und ein guter Freund, waren in einem Sommer wieder mal in Dänemark unterwegs. Abends, nachdem wir den Tag schon zu Höchstleistungen herausgefordert hatten, wollten wir nun auch der Nacht und all ihren Möglichkeiten noch eine Stippvisite abstatten. So kamen wir in diverse Kneipen, tranken hier etwas, spielten dort Flipper oder unterhielten uns mit den zahlreich anwesenden lokalen Schönheiten.

In einer dieser Hafenkaschemmen entdeckte ich in der Ecke ein komisches brusthohes Ding aus Eisen. Zunächst sah es aus wie eine dieser Waagen aus den fünfziger Jahren, die früher in Bahnhofshallen standen. Es hatte einen großen Fuß, einen langen Hals beziehungsweise Ständer, und oben an der Säule befanden sich zwei Griffe, einer rechts, einer links. In der Mitte gab es eine Art Anzeige, die eine Skala von 0 bis 100 darstellte. Wie sich herausstellte, war das Ding so etwas wie ein Kraftmesser. Man musste die beiden Griffe bis zur Mitte zusammendrücken, und je näher man sie zueinander-bekam, desto höher schlug der Pfeil auf der Skala aus. „Jo, das mach’n wir mal“, dachte ich und schmiss die nötigen Münzen ein. Ich drückte die

zwei Stahlhebel gegeneinander und landete punktgenau in der Mitte; der Zeiger flippte bis zur 100 und blieb dort stehen. Ich grinste, war aber doch etwas enttäuscht, dass ich nicht mehr Anstrengung brauchte. Bis der Nächste sich an dem Ding probieren würde, blieb der Pegel bei 100, so war die Maschine gebaut.

Wir gingen an die Bar, und wenig später kamen zwei stark zwielichtig aussehende Hünen in die Kneipe. Sie sahen sich etwas um und bemerkten den eisernen Kraftmesser, dessen Zeiger immer noch stumm das Ergebnis meiner kleinen Übung anzeigte. Die Jungs schienen sich in der Kneipe und mit der Maschine auszukennen, denn sie zogen die Augenbrauen hoch, als sie die als Muskelprüfer verkleidete „Waage“ sahen. Schnell fragten sie jemanden, wer sich denn an dem Ding versucht habe. Sie sahen mich an und steckten derweil selbst Münzen in den langen Hals neben der Skala. Ihr Blick sagte so etwas wie „Wäre doch gelacht ...“ Der Stärkere von beiden zog die Arme des Geräts an den Griffen zur Mitte: 98. Er warf Münzen nach und presste erneut mit straff nach innen gezogenen Lippen die Hebel zusammen – wieder 98. Der gut im Saft stehende Däne konnte machen, was er wollte, das Gerät billigte ihm nicht mehr als „fast perfekt“ zu. Das Ergebnis sagte ihm ganz offensichtlich nicht zu, und der einzige Ausweg schien ihm, mich anders herauszufordern. Er kam zu uns rüber und schlug mir vor, dass wir uns lieber im Armdrücken messen sollten, statt auf unzuverlässige Antworten eines alten und launigen Eisenständers zu vertrauen.

Die Frauen, mit denen wir uns vorher unterhalten hatten, hoben schon genau wie die anderen Gäste die Augenbrauen, als mich der hier anscheinend wohlbekannte Mann zum Wettbewerb aufforderte. Kein Problem, dachte ich, auch wenn mir gemeinsamer Spaß immer lieber war als ein kraftmeierndes Gegeneinander. Wir stellten unsere Arme auf einen Tisch, und los ging’s. Der Kerl war nicht schlecht und Armdrücken ganz klar eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Dennoch schaffte er es nicht, mich niederzuringen. Mir gelang es umgekehrt auch nicht, seinen Arm auf den Tisch zu bekommen, also blieben wir beide in der Mitte und einigten uns nach einer Weile auf unentschieden. Da ihm das offensichtlich nicht genug war, schlug ich vor, gegen ihn in einem „Liegestütz-Wettstreit“ anzutreten. (Wie sich später herausstellte, war mein Gegner der bekannteste Zuhälter der Stadt, mit dem man wohl besser nicht über Kreuz liegen sollte.) Er willigte ein. Ein elegantes Ende dieses Kräftemessens schien, zumindest aus Sicht der Gäste der dichtbesetzten Kneipe, nicht mehr wahrscheinlich. Entsprechend angespannt war die knisternde Stimmung in der Kaschemme, in der sich nun alles auf unseren Wettkampf konzentrierte. Ich trat, wie schon vorher, gegen den kräftigeren von zwei ohnehin schon kräftigen Kerlen an. Ich sagte ihm, er solle mal vorlegen und zeigen, was er so draufhat. Während er im Armdrücken gut war, schienen ihm Liegestütze nicht so zu behagen. Er schaffte 10, schaffte 12, fing an zu pusten und drückte sich bis zum zwanzigsten Auf und Ab wie an ein rettendes Ufer. Ich ging in die Waagerechte und sagte ihm, mir würde eine Hand dafür reichen. Mit der rechten Hand aufgestützt, pumpte ich mich innerhalb weniger Sekunden zwanzig Mal rauf und runter, wechselte zur Linken und schaffte dort noch mal dasselbe, ohne Mühe und in einem Viertel der Zeit, die er für seine beidarmige Übung gebraucht hatte. Schon während meiner ersten zwanzig fing der Laden an zu johlen. Mit finsterer Miene stand der Lude daneben und blickte mürrisch erst in die Runde und dann mich an. Da ich jedoch nicht auf Krawall gebürstet war, sondern das Ganze vielmehr als lustige Episode eines ohnehin schon gelungenen Abends ansah, blieb den beiden nichts anderes übrig, als gedemütigt von dannen zu ziehen. Die Kneipe schäumte über vor Begeisterung. Man hatte diesem kleinen kräftigen Kerl, der ausgerechnet aus Deutschland kam, nicht zugetraut, den lokalen „König der Zuhälter“ in die Schranken zu weisen. Der Abend dauerte noch eine ganze Weile, und erst in den frühen Morgenstunden spuckte der Laden uns zufrieden wieder aus.

Solche Dinge passierten mir komischerweise dauernd. Selbst von ein paar Hell’s Angels bin ich mal angemacht worden. Ich stand in einer Bar und wollte flippern, als mich einer der Höllen-Jungs ständig von der Seite bedrängte. Ich war sehr auf mein Spiel konzentriert und stupste ihn irgendwann einfach weg. Sofort wurde er fuchsteufelswild, und seine Leute bauten sich schon mal als lebende Drohwand hinter ihm auf. Zunächst bemerkte ich das nicht mal, immer noch die Augen auf der silbernen Flipperkugel. Als ich mich schließlich umdrehte, ließ ich mich von dem Kerl wüst beschimpfen und anmachen, gewehrt habe ich mich nicht; ich wollte lieber in Ruhe zu Ende flippern, es war ein verdammt spannendes Spiel. Abgesehen davon wäre es für den Mann nicht eben schmeichelhaft ausgegangen. Die Situation beruhigte sich wieder, und meine Freunde waren erstaunt, dass ich nichts unternommen hatte. Ich sagte ihnen, dass wir so alle hier friedlich beieinandersitzen könnten, während ansonsten eine große Schlägerei ausgebrochen wäre. Und was nützt uns ein ausgeknockter Hell’s Angel? Außerdem war das Spiel, ich erwähnte es bereits, ziemlich spannend.

onny Reimann war schon immer gut in Schuss, das könnt ihr mir glauben. Ich mache seit ich siebzehn war und bis heute noch Karate. Ich bin gesurft und habe beim Kunstturnen die Muskelkraft aufgebaut, die mich bis heute nicht verlassen hat. Oft wurde ich im Laufe der Jahre angesprochen, welche Aufputschmittel ich nehmen würde. „Guck ma’ da, der Bodybuilder“, haben sie gerufen. „Nix da, das ist alles natürlich“, war meine Antwort. Nicht ein Mal habe ich Anabolika oder ähnliches Zeug genommen. Es war einfach ein ausgewogenes Training, das ich absolvierte. Ich habe ziemlich viel ausprobiert, was mit Bewegung zu tun hatte. Kunstturnen war dabei tatsächlich eine meiner wichtigsten Sportarten, da war ich richtig gut. Aber die eigentlich witzigsten Situationen gab es doch immer wieder bei meinen Surftouren.

In Südfrankreich gab es mal einen interessanten Fall. Viele der dort auf Wellen wartenden sogenannten „Profi-Windsurfer“ würdigten mich, wenn überhaupt, nur eines spöttischen Blickes. Ich war eigentlich nie draußen auf dem Wasser, es war mir bei normalem Wellengang schlicht zu langweilig. Die Surfer sahen in mir aber wohl nur einen, der sich nicht traute oder es nicht konnte. Zudem hatte ich das älteste Equipment, das man sich vorstellen konnte, Ausrüstung der ersten Stunde. Aber alles funktionierte, und ich hatte keinen Bock, mir nur aus Modegründen teuren neuen Schnickschnack zu kaufen. Eines Tages gab es einen ungeheuren Sturm auf dem Meer, und die ganzen Angeber packten ihren Krempel und verzogen sich an den Strand und in die Bootshäuser. Es fegte ein derartiger Orkan an der Küste entlang, dass die Surfer kaum auf dem Bootssteg stehen konnten. Sie mussten sich hinlegen, um die Windstärke zu messen, und trauten ihren Augen nicht. Das Gerät zeigte Windstärke 12, und auf dem Meer muss die Zahl noch etwas höher gelegen haben. Ich wusste, dass ich mit meinem normalen Segel dort draußen nicht viel würde anfangen können, hatte aber noch ein Kindersegel im Auto, das ich jetzt hervorkramte und mit meinem viel zu langen Gabelbaum ausstattete. Die anderen müssen gedacht haben, dass ich komplett durchgedreht sei, bei diesen orkanartigen Böen und noch dazu mit einem Anfänger-Segel für Kleinwüchsige dem Wetter trotzen zu wollen. Mir war das schnurzpiepegal. Im Gegenteil, der Wellengang war wie gemacht für mich, und meine Ambition war es schließlich, immer Neues auszuprobieren. Zudem mochte ich die Gegenwehr der Natur und das Kalte, Stürmische und Schwierige weit mehr als ein paar olle lauwarme Wellen. Also bin ich raus aufs Meer und preschte die wunderbarsten Häuserwandwellen hoch, stemmte mich gegen den heftigen Wind und hatte den Spaß meines Lebens. Um ehrlich zu sein, es war fast unmöglich zu segeln, selbst mit dem Kindersegel brauchte ich eine Vielzahl von Anläufen, um dann allerdings gigantische kleine Strecken inmitten dieser nassen Hölle zurückzulegen. Der Auftrieb war derartig groß, dass mir, an der Spitze einer Welle angekommen, ein ums andere Mal das Brett wegflog. Aber ich surfte und genoss jeden Meter, den ich schaffte. Als ich aus dem Wasser kam, sahen die anderen Surfer irgendwie anders aus. „So klein mit Hut“ sagt man dazu, glaube ich. Auf jeden Fall haben sie mich fortan immer höflich gegrüßt.

Es macht mir einfach immer viel mehr Spaß, das Extreme zu suchen. Meine Surfkappe hatte Teufelshörner obendrauf und symbolisierte ganz gut meine Ausrichtung im Kräftemessen mit der Natur. Erst wenn ich meine Umgebung richtig fühlen kann, macht mir eine Aktion Spaß. An jenem Tag in Südfrankreich war ich wahrscheinlich einer von vielen mit einer sehr guten Windsurf-Technik, aber ich schien der Einzige zu sein, der die Stirn hatte, diesem tosenden Sturm hallo zu sagen. Letztlich konnte ich die Wetterlage einzig und allein mit Kraft meistern, an Technik war nicht mehr zu denken.

Wir hatten uns am Mittelmeer immer eine Stelle gesucht, an der die sogenannten Mistral-Winde das Meer in einen Wellenspielplatz verwandeln. Sie kommen von den Pyrenäen und wehen von Nordwest. Während weite Teile des Mittelmeeres ansonsten eher ruhig und harmlos waren, platzierten wir uns regelmäßig in diesen zuverlässigen „Wind-Revieren“. Aber nicht nur am Mittelmeer konnte es gefährlich werden. „Nordsee ist Mordsee“ war (und ist) auch so ein wahrer Spruch. Auch dort konnte man sprichwörtlich gut untergehen. Und ich habe da oben so einige meiner Bretter zerlegt, was mir wiederum gezeigt hat, dass ich zum richtigen Zeitpunkt und an der richtigen Stelle auf dem Wasser war.

Das Erstaunlichste an diesen ganzen Trips war: Ich habe sie ohne Alkoholkonsum absolviert. Ich war so in meinem Ziel gefangen, Abenteuer zu erleben, so fokussiert auf die Ideen und ihre Umsetzung, dass alles andere nebensächlich war. Tatsächlich habe ich überhaupt erst mit 32 Jahren das erste Bier getrunken. Ich bin darauf noch nicht mal außergewöhnlich stolz, denn es passierte einfach. Wenn wir nach Südfrankreich fuhren, dachte ich eher an eine Reserveachse als an einen Kasten Bier. Ich wusste vorher, wir werden wieder so einen absoluten Nonsens ausbrüten, dass es klug sein könnte, eine zweite Achse im Gepäck zu haben. Ob ich am Rande all dieser Trips Alkohol oder Kokosnusssaft trank, war absolut zweitrangig. Wichtiger waren mir und uns die Dinge, die wir erleben würden, all die Spinnereien. War es beim letzten Mal noch eine Fahrt durchs Gelände auf drei Rädern, so mussten es beim nächsten Trip schon vollkommen unbefahrbare Klippen sein, über die wir unsere Autos scheuchten. Ich brauche nicht eigens zu erwähnen, dass auf besagter Südfrankreichreise wirklich die Achse brach ... Es ist eben um einiges interessanter, nicht zu wissen, was für ein Boden sich so unter manchem Schlamm und Morast befindet.

ch glaube, es war circa 1983, als ich nach Hamburg-Schenefeld gezogen bin, unter anderem, um mehr Platz für meine Werkstatt zu haben. Die Geschichte, wie ich dieses Grundstück bekam, und vor allem, wie ich es so günstig bekam, reiht sich ein in die grotesken Zufälle, die mir immer wieder passierten und heute noch passieren.

Vor Schenefeld hatte ich in einer Souterrainwohnung gewohnt, die ich bereits mit allem Schnickschnack nach meinen Wünschen ausgebaut hatte. Sie funktionierte sehr effizient und nach streng ökologischen Gesichtspunkten. Es machte mir Spaß, selbst Rohre und Kabel so zu verlegen, dass man in den Räumen nichts Störendes erkannte, dass alles für den größtmöglichen Komfort und möglichst sparsam angelegt war. In der Gegend, in der ich wohnte, gab es aber nur sehr wenige Parkplätze, schon gar nicht für einen so großen Pick-up, wie ich ihn fuhr. Als Folge musste ich fast immer in einer der kleinen Seitenstraßen parken. Das wiederum führte zu skurrilen Szenen, da ich oft genug an meinem Auto herumschraubte. Als schließlich einmal im Winter das Getriebe gewechselt werden musste, lag ich in einer der engen kleinen Straßen der Nachbarschaft unter dem Auto im tiefen Schnee und versuchte, zwischen all dem weißen Nass die Unterseite des Wagens zu erkennen. Diese Episode nahm ich zum Anlass, einem Freund von meiner Lage zu erzählen. Er sagte, er kenne jemanden, der ein großes Grundstück in Schenefeld hätte und den es in die Innenstadt zog. Wir wurden miteinander bekannt gemacht und einigten uns schnell auf einen Wohnungstausch. Er wollte künftig meine Miete an meinen Vermieter überweisen, ich seine Miete an seine Mutter, der das Haus in Schenefeld gehörte. Der Deal war einfach und schien perfekt zu laufen. Binnen kürzester Zeit hatte ich ein riesiges Domizil, in dem Autos reparieren nur eine von tausend Möglichkeiten war. Mir kam es vor, als hätte ich dort auch eine Boeing landen und anschließend neu zusammenbauen können.

Dass der vollzogene Tausch jedoch nicht das Ende dieser Story war, merkte ich schon am zweiten Tag nach dem Umzug. Der erste Besuch, den ich in Schenefeld empfing, war die Polizei. Sie klingelte an der Tür und fragte nach meinem Wohnungstauschpartner. Ich log und sagte, ich wisse nicht, wo er sei, hier jedenfalls nicht mehr. Unzufrieden zogen die Beamten davon, aber lange würde das dürftige Geheimnis seines Aufenthaltsortes für ihn nicht halten, was auch immer er ausgefressen hatte.

Zwei oder drei Monate später entdeckte die Polizei, dass er sich inzwischen in meiner alten Souterrainwohnung eingenistet hatte. Noch konnte er sich jedoch ihrem Zugriff entziehen. Als ich ihn dort schließlich mal antraf, fragte ich ihn, was denn los sei. Er wiegelte meine Neugier ab, sagte, alles wäre in Ordnung, das Ganze ein Missverständnis, das sich bald klären werde. Eine Woche später hatte ich die Kündigung meiner Souterrainwohnung auf dem Tisch. „Oha, das is ja bitter, ne?“, dachte ich. Als wiederum sieben Tage danach auch noch die Kündigung des Hauses in Schenefeld ankam, rief ich seine Mutter an, die Eigentümerin. Die hatte von dem starken Interesse der Polizei an ihrem Sohn nichts mitbekommen und sagte nur, ihr Sprössling müsse wieder zurück nach Schenefeld, daher die Kündigung. Ich erklärte ihr, dass wir so aber nicht gewettet hätten, und klärte sie etwas über den Ärger ihres Sohnes auf. Danach konnte ich vorerst in dem neuen Haus wohnen bleiben, mich interessierte jedoch auch, was in und mit meiner alten Wohnung passieren würde. Ich ging einige Tage später dorthin und fand – nichts. Die komplette Wohnung war leer geräumt, selbst Kabel waren aus den Wänden gerissen worden. Bis sprichwörtlich zum letzten Stück waren auch viele meiner alten Habseligkeiten verschwunden. Ich erstattete Anzeige. Wie sich herausstellte, hatte sogar seine Mutter bei der Räumungsaktion mitgeholfen. Ich war an eine irrwitzige Hamburger Version von Harold & Maude (bzw. Harold und seiner Film-Mutter Mrs. Chasen) gelangt: einen durchgeknallten Jungen ohne Kontrolle und seine Mama als „partner in crime“. Die Polizei fand die meisten Sachen schließlich in der Max-Brauer-Allee, wo die beiden die Gegenstände zu einer Bekannten gebracht hatten. Ich identifizierte mein Eigentum, und später kam es zu einer Verhandlung. Mein Wohnungstauschpartner kam juristisch gesehen mit einem blauen Auge davon. Am Ende war jedoch ein Schaden von gut 20.000,– DM für mich entstanden, den die beiden nun irgendwie gutmachen mussten. Viele meiner Sachen waren weg oder kaputt. Seine Mutter sagte, sie würde für alles aufkommen, und ich bot an, dass sie mir die Miete erlassen solle, bis der Geldwert kompensiert sei. Sie schlug ein, und die nächsten fünf oder sechs Jahre lebte ich mietfrei in Schenefeld. Kurz nach Ablauf der mietfreien Zeit kaufte ich das Grundstück plus Haus dann von ihr. Auch hierbei konnte ich einen guten Preis aushandeln. Was aus ihrem verrückten Sohn geworden ist, habe ich nicht mehr erfahren. Das dürfte mindestens eine andere Geschichte sein.

Als ich mir mein Leben in Schenefeld erst mal eingerichtet hatte, kam es einem Aha-Erlebnis gleich. Auf einmal entdeckte ich meinen Hang zur Natur, der nicht mehr nur auf Reisen hervorkam, sondern jetzt auch in meiner Heimatstadt. Die Stille auf einem Gelände, auf dem ich alles machen konnte, was ich wollte, auf dem ich mich austoben konnte und auf dem es nicht mal Größenbegrenzungen gab, war ein Baustein des Lebens, das ich mir später nach und nach zimmerte.

Ich baute mir in Schenefeld eine große Terrasse mit einem kleinen Biotop. Ich hatte 1.600 Quadratmeter mit Bäumen, Büschen, einer Art Werkzeug- und Turnhalle zum Arbeiten und um an Autos zu schrauben; später kamen Sauna und Whirlpool dazu. Es hätte genauso gut auch „Konnyland“ heißen können, so sehr glich das Grundstück einem privaten Erlebnispark, inklusive einem, wie man heute wohl sagen würde, Wellness-Bereich.

Um mir meine Sperenzchen leisten zu können, arbeitete ich zu der Zeit als Handwerker, sanierte Bäder, installierte Kälteanlagen – im Grunde war ich ja überall einsetzbar. Der Genuss an meinem kleinen Anwesen mit den vielen Möglichkeiten verdanke ich einem eisernen Prinzip von mir: Ich habe niemals Überstunden gemacht und auch an Wochenenden nicht gearbeitet. Meine Freizeit war mir heilig. Wenn ein Auftraggeber das von mir verlangte, sagte ich lieber ab, als mir das Leben zu vermiesen. Glücklicherweise war das fast nie notwendig, denn die Kunden waren mit mir zufrieden, und ich lieferte pünktliche und gute Arbeit ab, wenn eben auch ohne Extra-Schichten einzulegen. Später, bei Arbeiten an eigenen Projekten und Häusern, war das natürlich anders. Zum einen war das für mich nie wirkliche Arbeit, zum anderen fieberte ich meistens zu sehr dem Endergebnis entgegen, um auf die Anzahl der Arbeitsstunden zu achten.

Später hat dann Teilzeit als Arbeitsprinzip für mich besser geklappt. Die Firmen, die mich anstellten, wussten exakt die Stundenzahl, die ich zur Verfügung stand, und ich musste keine kleinen Kämpfe um Minuten und Stunden ausfechten. Denn wie überall sonst in meinem Leben versuchte ich, mir auch bei der Arbeit ein größtmögliches Maß an Freiheit und Unabhängigkeit zu sichern. Ich merkte bald, dass es besser war, Aufträge abzulehnen, die mir nicht geheuer waren oder deren Auftraggeber von vornherein schwierig schienen, als sie auf Teufel komm raus durchzuziehen. Die Qualität meiner Arbeit sprach sich herum, es gab also nie die Notwendigkeit, jeder nicht installierten Steckdose hinterherzulaufen.

Interessant war für mich die Entwicklung der Öko-Welle, denn ohne das als Trend zu sehen, hatte ich von Anfang an ökologisch und dadurch auch ökonomisch gearbeitet. Jedoch nicht, weil ich so mehr Aufträge bekam oder weil es „in“ war, sondern schlicht und ergreifend, weil es einfach billiger und effizienter war. Ich habe immer schon mit Holz geheizt oder mit der Abwärme vom Kühlschrank und vom Heizungsraum warmes Wasser gewonnen. Begriffe wie „Öko“ oder „Grün“ hätten für mich genauso gut nie existieren können, und das Leben wäre ohne Veränderung für mich weitergegangen. Für die breite Masse scheint mir diese Etikettierung aber ganz sinnvoll. Irgendwie müssen die Leute ja mitbekommen, was sie alles machen können, um die Natur zu schonen und kostengünstiger zu haushalten, und sei es durch irgendeinen Sticker, den man an Produkte pappt. Manchmal ist es aber schon zum Schreien, wenn man sieht, dass Menschen sich nur deswegen einen neuen spritschluckenden Wagen besorgen, weil der Nachbar auch einen fährt. Der Natur würde es auf jeden Fall ganz guttun, wenn die Menschheit auch mal mit weniger zufrieden wäre. Aber das ist eine andere Geschichte.

Jan war verschwunden

ieser Satz sollte mehr als einmal ein ganz typischer werden, wenn es um meinen alten Freund ging. Jan war einer meiner besten Kumpels aus frühen Tagen. Er war es auch, der später unser erster Kontakt in den USA war, vielleicht der entscheidende Mann unserer rasanten Entwicklung. Nicht, dass er die Auswanderung oder die Green Card für uns organisiert hätte oder Ähnliches. Aber sein Anruf war der Anfang von etwas, was wir uns in unseren wildesten Träumen nicht hätten vorstellen können – zumindest zu dem Zeitpunkt, als er uns zu sich nach Amerika einlud. Jan war ein Verbündeter aus den alten Tagen in Hamburg und den Urlauben in Dänemark und Südfrankreich, aber wie das mit Abenteurern halt so ist, oft genug ziehen sie eben los, um eigene Abenteuer zu erleben, egal, wie tief die Bindung vorher ist. Mir machte das im Grunde nichts aus, im Gegenteil, ich fand es gut, dass jemand sein Schicksal in die eigenen Hände nahm, man ist ja niemandem was schuldig.

Also freute es mich umso mehr, als Jan mich eines Tages wieder anrief. Ich war nicht schlecht erstaunt, als er mir sagte, wo er gerade den Hörer in der Hand hielt. Aber das ist eine andere Geschichte, und bevor ich sie erzähle, muss ich etwas weiter ausholen, denn Jan war vorher schon an einer wichtigen Weichenstellung für mein Leben beteiligt gewesen.

Ich weiß nicht mehr genau seit exakt welchem Jahr, aber Jan war schon sehr früh mein Freund. Wir brauchten nicht lange, um uns darauf zu einigen, dass das Leben dazu da ist, um dessen Grenzen zu erforschen. Auch er war sich für keinen Quatsch zu schade, und so haben wir neben vielen anderen Dingen zum Beispiel mal einen Auffahrunfall inszeniert. Wir beide waren gute Autofahrer, und es war für uns keine große Anstrengung, zu simulieren, dass Jan mir auf offener Straße hinten ins Auto fährt. Die damals anwesenden Passanten staunten nicht schlecht, als wir so taten, als ob nichts gewesen sei. „Das geht doch nicht!“, riefen die Leute, aber wir lachten nur und fuhren weiter.

An Wochenenden haben wir dann oft Pferde beschlagen, eigentlich eine Arbeit, die weit besser nach Amerika, speziell Texas, passt, aber darüber dachten wir damals natürlich nicht nach. Jan war gelernter Hufschmied, arbeitete aber meist als Schlosser. Als wir uns kennenlernten, war ich mit seiner Schwester zusammen. Ihr Bruder und ich waren jedoch eigentlich die beiden, die als gute Freunde wie maßgeschneidert zusammenpassten. Die meisten Leute haben uns (und andere) später immer gefragt, ob wir Brüder seien. Ich habe erst im Laufe der Zeit erfahren, dass Jan eigentlich Hufschmied gelernt hatte. Immer wieder beschlug er zwischendurch Pferde, unter anderem mit mir, hörte aber schnell wieder damit auf und lamentierte, dass das kein cooler und seriöser Beruf sei. Ich habe ihn dann darin bestärkt, weiterzumachen. So was wie „coole“ Jobs gibt es doch eh nicht. Es gibt Jobs, die Spaß machen und die man machen will. Und wenn man sein Handwerk dann auch noch gut kann, braucht man sich dafür auch nicht zu schämen. Als ich von seiner Ausbildung erfuhr, sagte ich zu ihm: „Komm, lass ma’ machen!“ Ich fand das spannend und lustig, und mit der Zeit merkte er, dass der Beruf ganz und gar nicht öde und spießig ist. Also hörte Jan irgendwann auf, der falsche Schlosser zu sein, und wurde zu einem richtigen Hufschmied. Und bei den Touren, die wir zusammen unternahmen, um Pferde zu beschlagen, passierten lustige Dinge. Ich weiß noch, dass wir eines Nachmittags auf einem Reiterhof waren, bei dem zeitgleich eine Voltigiergruppe ihre Runden drehte. Ich schaute ihnen ein bisschen zu und meinte zu dem Reitstallbesitzer, dass ich von dem Pferd doch auch mal einen Salto machen könne. Noch bevor er etwas antworten konnte, sprang ich auf das Hinterteil des Pferdes und stellte mich aufrecht hin. Da das Pferd jedoch loslief, sprang ich einfach mit einem Ruck im Salto rückwärts nach hinten ab. Ich hab heute noch in den Ohren, wie der Reitlehrer damals sagte: „Das gibt’s doch nicht, das kann doch wohl nicht wahr sein.“ Um ehrlich zu sein, kein unwesentlicher Teil des Spaßes, solche Schoten zu bringen, war es, irgendwelche Leute damit zu schocken oder zumindest zu überraschen. Auch dieser Antrieb ist bis heute geblieben.

Aber zurück zu Jan. Bei einer unserer Spritztouren fuhren wir zur Wiedereröffnung von „Onkel Pö“, einer damals legendären Diskothek in der Nähe vom Hamburger Flughafen. Es war klar, dass wir auf unseren Trips auch immer irgendwelche Mädels kennenlernten, und so war es auch dieses Mal. Der Unterschied war: Jan verliebte sich an jenem Abend unsterblich in eines von zwei Mädchen, mit denen wir dort flirteten, und zog sogar kurz darauf zu ihr nach Hessen. Ich hingegen hielt als Folge nur losen Kontakt zu der anderen Frau, die wir bei „Onkel Pö“ besser kennengelernt hatten. In der ersten Zeit nach diesem Abend fuhren Jan und ich immer zusammen nach Dieburg, dem Ort, aus dem die beiden kamen. Wir setzten unsere selbst inszenierten Abenteuer natürlich auch in dem kleinen hessischen Städtchen fort, und schon bald kannte man uns in dieser Gegend ebenso gut wie an den Stränden, die wir vorher unsicher gemacht hatten. Aber während Jan seine Beziehung aufrechterhielt, trennte ich mich schon bald von der Frau vom Onkel-Pö-Ausflug. Fortan zog es mich dementsprechend immer seltener und irgendwann gar nicht mehr nach Hessen, und auch Jan sah ich ungefähr ein halbes Jahr lang kaum.

Eines Abends telefonierte ich von Hamburg aus mit ihm, als er gerade in einer Dieburger Kneipe saß, die er zu der Zeit oft besuchte. Mitten im Gespräch reichte er mich weiter an die Besitzerin der Kneipe, und wir fingen ein bisschen an zu schnacken. Ich verstand mich auf Anhieb sehr gut mit ihr und lernte sie bald darauf persönlich kennen. Es kam, wie es kommen musste, und ich begann eine Beziehung mit der Inhaberin der Bar. Ich kaufte sogar wenig später mit ihr zusammen einen sogenannten Resthof in der Gegend – eine Art Bauernhof, nur kleiner, mit Scheunen, einem kleinem Haus und einem Innenhof. Mein Bruder, der zu der Zeit bereits in Nürnberg lebte, kam vorbei, und zusammen renovierten wir den Hof, entkernten das Gebäude, und nach und nach schaffte ich alle meine Bauutensilien von Hamburg nach Hessen. Es ist schwer vorstellbar, aber für die vergleichsweise geringe Option auf etwas Glück in einem anderen Bundesland verließ ich mein Schenefelder Paradies und ließ das große Grundstück dort leer stehen. Ich verpflanzte mein Leben. Doch wohnte ich auch in Dieburg in der Natur und arbeitete wie in Hamburg als Subunternehmer. Ich wurde nebenbei mein eigener Hausmeister auf dem Hof, arbeitete in der Kneipe meiner Freundin und knüpfte auch gleich wieder Sport-Kontakte.

Kurze Zeit später gab ich aushilfsweise, wenn der richtige Trainer nicht da war, Kick-Boxing-Kurse. Da der Coach ziemlich häufig fehlte, kam es öfter dazu, dass ich die Gruppe leitete, in der irgendwann auch eine junge Frau anfing, die eines Tages mit einem blauen Auge und der üblichen „Treppe runtergefallen“-Story zum Training kam. Ein Kumpel von mir und ich wussten sofort Bescheid. Wir halfen ihr, sich von Herrn Treppe zu trennen, auf gewaltlose Art versteht sich, und bald war sie wieder die fröhliche junge Frau, die den Kurs kurz zuvor angefangen hatte.

Ich verließ schließlich auch die Frau mit der Kneipe wieder, als sich herausstellte, dass unsere Interessen doch unterschiedlicher waren, als wir dachten, und auch Arbeiten auf dem gemeinsamen Hof ihr nicht wirklich zusagten. Zudem hatte gleichzeitig eben jene Kick-Boxing-Schülerin namens Manu mich mit einer gewieften Taktik nach und nach gewonnen. Sie rief mich an, damit ich ihr bei der Reparatur ihres Autos half – wie sich später herausstellte, indem sie das Telefonbuch des kleinen Ortes, in dem ich lebte, nach den wenigen Konrads abklapperte, die es dort gab –, und lud mich ganz ungezwungen ins Autokino ein. Und so kriegte sie mich rum. Ihre Saat ging auf, viel Gegenwehr hatte sie allerdings auch nicht zu erwarten. „The rest“, wie der Amerikaner sagt, „is history.“ Ich war zwar etwas älter als Manu, aber das war für sie kein Argument gegen eine Beziehung; im Gegenteil, sie mochte die zwei Packungen mehr an Erfahrung. Den Ausschlag gab letztlich wohl die Mischung aus Souveränität, Vernunft, Aktionslust und totaler Durchgeknalltheit, die sie bei mir vorfand. Vermutlich Letzteres am allermeisten.

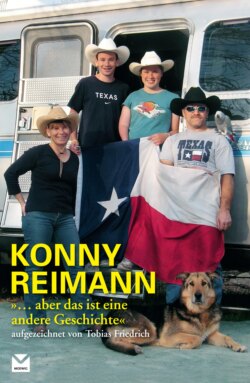

Manu und später auch unsere Kinder Janina und Jason passten wunderbar in mein altes Leben. Die Touren nach Rømø und Südfrankreich waren mitnichten zu Ende; alles ging, nur eben in etwas größerer Runde, genauso weiter wie bisher. Wir waren vier Wochen im Sommer in Südfrankreich, wir fuhren Ostern, in den Herbstferien und an vielen Wochenenden nach Dänemark. Unsere diversen Autos, Wohnwagen und wir waren dort bald genauso bekannt wie vorher meine Kumpels, unsere verrückten Aktionen und ich.

Jan hingegen entwickelte sich in Hessen in eine, sagen wir mal, etwas andere Richtung als ich. Auch er freundete sich, wie meine Ex aus der Kneipe, immer mehr mit diversen alkoholischen Getränken an, legte auf diese Weise ordentlich Gewicht zu und engagierte sich unter anderem in der lokalen Prinzengarde, einem Fastnachtsverein. All das hatte wenig mit dem zu tun, was ihn vorher ausgemacht hatte, und so verloren wir uns das erste Mal etwas aus den Augen.

Eine Zeitlang blieben Manu und ich noch in Hessen. Manu jobbte bei der Frankfurter Rundschau, ich versuchte mich so gut es ging an das Bundesland zu gewöhnen. Wenige Monate ging das auch gut. Aber irgendwann merkte ich: Hessen ist alles, nur nichts für mich, und Manu hielt auch nicht wirklich viel in ihrer Heimat. Als wir wieder nach Hamburg zogen, kamen wir mit sechs 7,5- Tonnern, einer Ente 2 CV, die wir uns zwischenzeitlich zugelegt hatten, und diversen Büschen und Bäumen dort an. Schenefeld empfing uns mit offenen Armen, und wir mussten selbst lachen über das groteske Bild der uns begleitenden Umzugskarawane. „Das nächste Mal steht hier ’n Container!“, sagten wir beide fast zeitgleich. Keiner von uns ahnte, wie recht wir haben würden. Ich arbeitete fortan in Hamburg weiter als Angestellter und Subunternehmer, während Manu eine Ausbildung zur Schneiderin in Wedel.

Vielleicht ist es zu weit gegriffen, aber auf eine subtile Art und Weise war der Ausflug zu „Onkel Pö“ der Anfang zu meinem neuen Leben mit Manu, begann.auch wenn sie gar nicht anwesend war an jenem Abend. Während sie immer mehr Teil meines Lebens und letztlich unersetzlich wurde, verschwand Jan immer weiter aus meinem Fokus.

n der Nähe von Gainesville, Texas, gibt es einen kleinen Ort, der Muenster heißt. Auch Manu wuchs in Münster auf, allerdings in einem mit ü, aber nicht in Westfalen, sondern in Hessen, in der Nähe von Darmstadt. Sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend in der Nähe von Ami-Kasernen, den Unterkünften von amerikanischen Soldaten. Natürlich ist es Zufall, aber wenn man erst mal darüber nachdenkt, findet man diverse Beziehungspunkte von damals zu unserem jetzigen Leben. Manu jedenfalls war in ihrer Jugend mit zwei dort stationierten Amis zusammen, mit einem von beiden wollte sie mit sechzehn sogar mal ein bisschen durchbrennen. „Ein bisschen“ nur deswegen, weil es bloß ein Urlaub mit ihm werden sollte. Ihre Eltern ließen sie aber nicht gehen. Vielleicht besser so. Aus meiner heutigen Sicht.

Aber auch diese lose Verbindung nach Amerika verlor sich mit der Zeit, und einzig ihre Vorliebe für amerikanische Rockmusik wie die von Guns n’ Roses oder Metallica blieb übrig. Ihr muss schwindlig geworden sein, als sie mich kennenlernte, zumindest was die Musik anging. In meinem Besitz befanden sich nur exakt zwei CDs, eine von Dire Straits und eine von U2, und ich bin mir nicht mal sicher, wie ich dazu gekommen war. Ich war (und bin) der typische Musikhörer, der sich nicht für Musik interessiert. Manu sah darin dennoch ein Indiz dafür, dass wir beide zusammenpassen würden. U2 war immerhin ihre Lieblingsgruppe. Ich wollte nicht widersprechen, schließlich bestand die Hälfte meiner Musiksammlung aus U2-Scheiben. Für Manu war es Liebe auf den ersten Blick, und auch, wenn ich vielleicht zwei Mal mehr geblinzelt habe, bevor es einschlug, war die Sache doch ziemlich schnell ziemlich klar. Manu war für mich und ich war für Manu gemacht. Nach meiner Hilfe mit dem „Treppenmann“ kamen wir uns schon deshalb schnell näher, weil ich mit allen meinen Kick-Boxing-Kursteilnehmern nach dem Training immer noch zusammensaß und quatschte. Also regelmäßig auch mit Manu.

Eine erste Ahnung davon, wie ich ticke und zu was ich imstande bin, bekam sie, als ich ihr einmal, noch bevor wir zusammen waren, wie erwähnt ihr Auto reparieren sollte. Wie sich herausstellte, war die Wasserpumpe an ihrem BMW kaputt. Manu hatte kaum Werkzeug da, von Ersatzteilen ganz zu schweigen. In die Werkstatt sollte die Kiste aber auch nicht, also nahm ich, was da war, und fing an zu bauen. Am Ende hatte sie eine 1-A-Dichtung, die ich ihr aus einer Butterkekspackung gebastelt hatte. Ich weiß nicht mehr, ob sie die Mühle am Ende auch mit diesem hochwertigen Accessoire verkauft hat, aber gehalten hat es allemal. Wahrscheinlich aber nicht ganz so lange wie unsere eigene Verbindung.

atte ich vorher schon nicht das schlechteste Leben gehabt, so begann speziell nach der Rückkehr nach Schenefeld mit Manu eine wunderbare Zeit. Ich funktionierte die angrenzende Halle auf meinem Grundstück zeitweise in eine traditionelle Karate-Halle um, in der ich für einen Unkostenbeitrag von 1,– DM Freunden und Bekannten den Kampfsport beibrachte. Die Halle war aber auch für Spiele mit Kindern, Geburtstagsfeiern und Filmabende mit Surround-Sound, Subwoofer und Bemer geeignet. Hier nahm ich auch das Bauen von Dingen fürs Haus oder für den üblichen Urlaubs-Schabernack in Angriff. Zwar hielt ich mich damals schon vom Fernsehprogramm weitgehend fern, aber als die Playstation auf den Markt kam, fand sie in mir schnell einen willigen Freund. Gott sei Dank wurde ich nie abhängig von der Kiste, aber ein paar Spiele, unter anderem ein ganz harmloses mit Dinosauriern, machten mir einen Heidenspaß. Die zeitgleich aufkommenden blutrünstigen Ballerspiele ließen mich kalt. Obwohl es nur harmlose Spiele zum Zeitvertreib waren, hielt ich die Kinder von der Playstation fern. Erst später wollte ich sie langsam an die Sache heranführen, wohlwissend, dass man sehr schnell in eine Abhängigkeit geraten kann von derlei Dingen. Jahre später stellte sich heraus, dass Janina ohnehin nur geringes Interesse zeigte und Jason sich nur für ausgesuchte Spiele erwärmen konnte. Besser isses.

Wir lebten dann viele Jahre in Hamburg, und es zog uns auch nirgendwo anders hin. Wir genossen die Nähe zum Wasser, die Annehmlichkeiten der Großstadt, die ich in meiner Kindheit und Jugend kennengelernt hatte, und trotzdem die Ruhe und die schöne Natur unseres Grundstücks. Ich hatte Schenefeld, das auch damals schon „Konny-Island“ hieß, gerade richtig ausgebaut, so dass es zu einem kleinen Wunderland am Rande von Hamburg geworden war. Mehrere Jahre Bauzeit lagen hinter mir, es war alles fertig, alles schön, alles so, wie ich es haben wollte. Das ganze Haus gehorchte dem „High efficiency“-Muster, ökologisch und effizient bis zum Letzten: zu drei Seiten Fenster, ein herrliches Kanapee als Sitzecke und jede Menge Annehmlichkeiten für die Freizeit. Alles war bereit für ein Leben im Paradies, als Jans Anruf kam.