Читать книгу La matanza negada - Tomás Abraham - Страница 12

II Una pasión política:

el antisemitismo

ОглавлениеPartamos de una situación de hecho. A los argentinos nada les interesa de Rumania. Agreguemos esto: a los rumanos nada les interesa de la Argentina. Pero si queremos ser más taxativos aún, es más que probable que lo que les suceda a los rumanos no le interese a nadie más que a los propios rumanos, y lo mismo con los argentinos. Nuestra historia y nuestro presente es materia de interés solo propio.

Lo que sucede dentro de nuestras fronteras poca o ninguna incidencia tiene en el mundo. Nunca hubo lazos entre mis dos casi seres, salvo en una época en que personeros de lo que podríamos llamar peronistas de derecha se imaginaron que había un parentesco político con el nacionalcomunismo rumano. Perón y Ceaușescu, un solo corazón corrido desde la izquierda y la derecha al centro, en la famosa tercera posición. ¿Y la Guardia de Hierro? Ese gran invento rumano, con una sucursal en nuestro país (dejaré de lado la misteriosa vida del modisto rumano afrancesado en la Argentina como Jean Cartier, creador del programa de televisión El arte de la elegancia).

Duró poco el escaso entrecruzamiento rumano-argentino. Estas dos entidades, la argentina y la rumana, se ignoran, pero mi propósito es juntarlas y agregarles el sabor judío que permitirá construir un puente entre dos espacios aparentemente inconmensurables.

Hablemos de historia rumana. Partamos de una base conocida, la historia argentina.

Nuestra historia —quiero decir que el pronombre posesivo nuestra se va a desplazar por los tres polos de mi no ser, sin que, en ningún caso, me identifique con nacionalidad alguna—, la argentina, tiene unos doscientos años.

Partamos del primer acto de resistencia a las Invasiones Inglesas en 1806, que mostraron a los nacidos en estas tierras que podían valerse por sí mismos, o de la gesta de Mayo, o de la Declaración de la Independencia. En cada uno de estos casos, la historia que nos pertenece como entidad autónoma no pasa de dos siglos y un poco.

Lamento no considerar, en este período, la fase precolombina porque no corresponde a nuestra historia, sino, en última instancia, a la historia del continente americano. Lo lamento por quienes sostienen que la Conquista sepulta una historia en lugar de iniciar otra. Tampoco me interesa incorporar a los supuestos vikingos o a los que caminaron por el estrecho de Bering para poblar por primera vez las Américas.

Me referiré, entonces, a la historia que nos sopla en la nuca —para usar un giro idiomático conocido— y nos incorporó al mundo moderno.

Para un rumano, doscientos años no son nada y mucho. Cuando a los rumanos se les ocurrió lanzar las líneas al pasado para definir el momento en que nacieron rumanos, el carretel comenzó a girar de un modo alocado y solo se detuvo en tiempos de… Heráclito, hace dos mil quinientos años.

Los rumanos dicen ser una isla latina en un mar de eslavos. Lo mismo que los argentinos, que nos considerábamos una isla europea en medio de una América indígena.

Los rumanos se consideran un Estado aborigen de la antigüedad, y los criollos, un Estado europeo de la modernidad.

Agrego un asunto que nos emparenta: nuestras capitales, Bucarest y Buenos Aires. Las dos fueron rebautizadas como las Parises de su región. Nunca fui a Bucarest, pero vi imágenes y me pareció parecida a… Buenos Aires, no a París. Tiene un aire nuestro, un color gris atenuado, una profusa arboleda, un desorden urbanístico dividido por medianeras sucias, avenidas y anchas calles, buenos parques, cafés y confiterías, y pobreza marginal que se les mete por dentro. Y perros, muchos perros, con la salvedad de que la city porteña está poblada por mascotas, la burguesía canina, y Bucarest tiene épocas en las que está invadida por perros vagabundos.

Hay que aclarar que Buenos Aires es más rica que Bucarest, y el agro argentino le saca ventaja al rumano, y que hay más rumanos que argentinos que viven en containers en Europa.

Ellos tienen a Drácula, y nosotros, a Patoruzú; a gitanos, y nosotros, barras bravas; nos eliminaron del Mundial de 1994, y no sigo.

Insisto en este tema de las identificaciones. Me doy cuenta de que soy más argentino que rumano. Es común entre adoptados el de ser un agradecido por padres putativos mientras los naturales tienen el privilegio de quejarse por todo lo que no recibieron.

A nosotros, los adoptados, nos eligen; a los nativos, como a toda familia, se la tiene.

Lo curioso es que, si bien es cierto que los rumanos buscan su identidad en tiempos neolíticos, en eras casi arcaicas, la realidad es que se han constituido como Estado-nación en épocas recientes, no más de ciento cincuenta años. Y, como si el destino nos uniera, coincide en el tiempo con la formación del Estado-nación argentino durante la presidencia de Avellaneda.

Pero los rumanos tienen genética, una abundante genealogía; a una doliente mediocridad presente la compensan con una gloriosa existencia remota.

Rumania dice ser una prolongación de Dacia. Los dacios son, en realidad, getadacios, que, a su vez, son una rama de los tracios. En el 70 a. C., viven una época auspiciosa, de gran desarrollo, bajo el prohombre Burebista, quien preparó la venida de nuestro héroe, el rey Decébalo.

Treinta años después, la Dacia es conquistada por los romanos. Una fecha dichosa porque es la que dio el sello de la latinidad. Un período de más de siglo y medio bajo el gran imperio civilizatorio que permite que la lengua rumana se considere a sí misma una lengua latina, como el portugués, el francés, el castellano, el italiano, el gallego. La diferencia está en que es muy difícil entender a un rumano, casi imposible, porque fue adquiriendo modismos y palabras de lenguas eslavas o de otra índole, sin descartar que se le haya metido un inesperado vocablo en yiddish.

Entre el 271 y el 275 d. C., se retira la administración romana. En aquel momento, comienza una decadencia debido a la irrupción de pueblos migratorios “con un nivel inferior de evolución”, dicen los manuales.

Esta decadencia durará mil seiscientos cuarenta y cuatro años. Un período que atraviesa el fin de la Antigüedad, la alta y baja Edad Media, el Renacimiento, la Reforma, la Modernidad temprana, la Revolución Industrial, hasta la Primera Guerra Mundial.

La nación rumana recién adquiere dignidad ante el concierto de las naciones en 1919. Luego deberá padecer las afrentas de los nazis, que la sojuzgan con chantajes y amenazas, y la obligan a ser su aliada en la Segunda Guerra, y, una vez recuperada la dignidad después de la derrota del Eje y el suicidio del Führer, debe otra vez soportar el martirio de estar bajo las botas del stalinismo del dictador Gheorghiu, y, para colmo de males, las del cruel y sádico Ceaușescu con su nacionalcomunismo.

No debe haber nación en el mundo que haya pasado o hayan pisado tanto y durante tanto tiempo.

Rumania, me adelanto con una síntesis de su historia, fue ocupada e invadida por húngaros, turcos, rusos, alemanes y, no hay que olvidar, por los peores de todos, los judíos.

El libro El terror Horthysta-fascista en el Noroeste de Rumania (sept. de 1940-oct. de 1944) se publicó durante los últimos años del régimen de Ceaușescu y está dedicado al gran camarada. Abunda en citas del Jefe; se le agradece salvar y proteger a la patria, tres años antes de ser fusilado por sus eternos devotos.

El texto tiene un único propósito: denunciar la invasión húngara de Transilvania, felizmente recuperada después del Tratado de Trianón, finalizada la Primera Guerra Mundial, por obra y gracia de las grandes potencias y por el desmembramiento del Imperio austrohúngaro.

Puede llamar la atención que, una vez, como dicen los rumanos, recuperada Transilvania, sigan con la avanzada reivindicatoria cuando, en realidad, les tocaba a los húngaros seguir con la queja por haber sido ellos, en aquella ocasión, quienes perdieron el territorio.

De hecho, rumanos y húngaros se tiran pestes desde siempre. Esta vez, el propósito del libro no es tanto una denuncia amortizada por la historia, sino exculparse por lo que pudiera decirse de la matanza de casi doscientos mil judíos de Transilvania.

La culpa la tienen los húngaros, dicen los rumanos, en lo que tienen razón, porque Hitler, que no olvidaba que los rumanos habían estado en la primera contienda de parte del enemigo de Alemania, devuelve el territorio a los húngaros en los inicios de la Segunda Guerra Mundial.

En estas cuestiones, observamos una diferencia entre la historia rumana y la argentina. A los rumanos los pisotearon mucho más que a nosotros, si me ubico del lado argentino; y los argentinos han tenido una vida bastante dulce, si me hago el rumano. Ahora, si soy judío, debo confesar que, en la Argentina, el antisemitismo no pasa del soplo de una brisa comparado con el huracán rumano.

Sin embargo, los rumanos dicen que no fueron ellos, que la culpa la tienen los húngaros, quienes dicen tener pruebas de que ellos no fueron, que todo fue obra de los alemanes. Estos no se quedan atrás en su inocencia y han sostenido que la culpa la tuvo el Tratado de Versalles y las potencias anglofrancesas, que, al ver que Alemania se convertía en un gran poder europeo que amenazaba los imperios coloniales de Inglaterra y Francia, desencadenaron la Primera Guerra e hicieron posible que emergiera de las trincheras el nacionalsocialismo.

Mientras ocurría esta partida de póker entre contendientes asesinos, los argentinos elegían a Irigoyen; ubicaban en los suburbios a los cientos de miles de napolitanos, calabreses, gallegos y vascos, además de judíos; hablaban cocoliche y no hacían más que alguno que otro pequeño pogromo por el barrio del Once, una idea de un señor apellidado Carlés, muy querido por toda la dirigencia nacional, que, en Rumania, no hubiera pasado de ser algo así como otro antisemita más con vocación criminal.

Entre los siglos VIII y IX, se establecieron formaciones políticas rumanas, las Vaidovías, en las que los vaidovas, nobles que podían ser duques, dominaban el territorio de Transilvania. Pero, a partir del siglo X, cuadrillas de reyes húngaros se infiltran en Transilvania para extender la autoridad político-administrativa hacia finales de los siglos XIII y XIV.

Mientras los húngaros ocupaban la Transilvania de los vaidovas, haciendo ingresar a nuevos grupos humanos, como los sajones de Alemania y la etnia de los székelis, una comunidad de habla húngara, convergieron todos junto con los magiares para ahogar las revueltas de los campesinos rumanos.

Esto lo dicen fuentes rumanas, como este manual citado en tiempos de Ceaușescu, a lo que agregan que esta invasión se instalará en Transilvania para siempre, al menos, hasta la triunfante política de rumanización seis siglos más tarde.

Al mismo tiempo, zonas aledañas, como Moldavia y Valaquia, núcleo regional que ha de constituir el primer reino de Rumania unida, logran mantener una masa étnica homogénea que, agregan, no pudo ser destruida.

Lamentablemente, en el año 1417, ocurre un hecho que cambiará definitivamente la historia rumana: la Invasión turca… El poder del Imperio otomano regirá en Rumania desde 1417 hasta 1878, cuatrocientos sesenta y un años.

Al trasladarnos a nuestras tierras, en el mismo año en que Rumania se libera de la tutela otomana, en la Argentina, gobierna Nicolás Avellaneda, y, si se mira para atrás la misma cantidad de tiempo en que estuvieron sojuzgados por los turcos, al año 1417, en las pampas, no había un solo blanco ni un caballo ni una vaca y, en el Imperio azteca, el huey Chimalpopoca asumía el poder sin que hubiera visto jamás a un cristiano.

Casi cinco siglos de ocupación no solo dejan marcas en la arquitectura y en la gastronomía, sino en los vientres también. Me refiero al mestizaje. La identidad de la raza pierde su invocada pureza. En una misma familia, hay rubios y morochos, pieles cetrinas y otras blancas. Ojos azules y otros negros. Tres gramos de ashkenazí y dos de sefaradíes. Más aún si se toma en cuenta la hipótesis de la conversión al judaísmo de las tribus kázaras, una etnia turca que, por motivos desconocidos, decidió abrazar la fe mosaica, caso único en la historia.

Mi padre era rubio y pálido de tez, y su hermano de leche, morocho y cetrino.

No solo los judíos pueden haber sido descendientes de los amores entre turcos y lugareños semitas, sino también los rumanos y los húngaros. Hubo tira y afloja entre los principados rumanos y los ocupantes turcos. Los rumanos recuerdan gestas heroicas de resistencia ante la invasión turca. Mircea el Viejo, que gobernó de 1386 a 1418; Iancu de Hunedoara, de 1441 a 1446, y, antes de Esteban el Grande (1457-1504), el único famoso es el invitado a la literatura, al cine y al fabulario universal, me refiero a Vlad Tepes, alias el Empalador, conocido por Drácula (1456-1462).

En este período, que no abarca más que un período presidencial moderno, el conde Drácula fue durísimo con sus adversarios, bastante cruel con los judíos y gran patriota para los rumanos.

El conocido castillo de Drácula no tiene más realidad histórica que la casa de Caperucita Roja. Se decidió bautizar como tal a una especie de gran hostería de estilo tirolés metido dentro de un castillo medieval, propiedad vecina de la ciudad de Bran, en los Cárpatos. Hoy pertenece a un noble austríaco de profesión ingeniero que vive en Nueva York después de que fracasara la venta al magnate ruso propietario del Chelsea, el club de la liga inglesa de futbol.

Una visita al monumento histórico tiene sus singulares atracciones, como la de recorrer una pequeña feria en donde se suceden puestos de venta de productos draculianos, por ejemplo, la botella de vodka con un líquido púrpura, máscaras con una cara furiosa con dos dientes como ajos que le salen de la boca ensangrentada y no mucho más.

Agrego que, en mi primer viaje a Rumania, a la pequeña ciudad transilvana de Sighisoara, en donde nació mi padre, en una de sus empinadas calles, hay una taberna con un biombo en la puerta con una pizarra que dice: “Aquí pernoctó el conde Drácula”. Al ingresar, hay una barra en la que el paseante puede acodarse y empinar una cerveza en el mismo lugar del bebedor nocturno de hematíes.

No fueron los rumanos quienes echaron a los turcos, sino los vieneses. Lo hicieron de a poco. Timisoara, junto con Sofía y Buda, habían sido tres baluartes fundamentales de la presencia turca en Europa Central. En el año 1686, el Imperio de los Habsburgo vence a los turcos en las puertas de Viena, lo que comienza un proceso de retroceso de los otomanos hasta su definitiva expulsión un siglo después.

Transilvania pasa a ser provincia del Imperio de los Habsburgo en 1691. También el Banato se incorpora a la casa imperial en el año 1716. Una vez austrohungarizados, hablemos del lugar en el que nací, la ciudad de Timisoara, en la provincia del Banato.

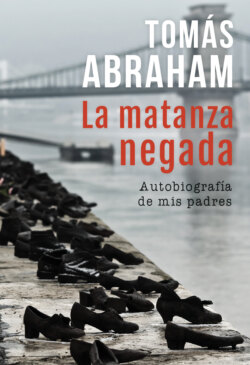

Vuelvo a recordar, si no lo dije, que esta breve reseña de la historia de Rumania tiene que ver con una pregunta inicial que motiva este texto, que es la de saber la extraña razón por la que mis padres se salvaron de ser enviados a un campo de exterminio y hacia dónde me condujo esta pregunta personal, el panorama que me abrió respecto de lo que sucedió en mi país natural con la comunidad judía, qué es lo que hizo posible la Shoah rumana, la pregunta de por qué se la llama un casi genocidio, los alcances de este casi, quiénes contribuyeron y cómo a que el tradicional encono a la comunidad judía se convirtiera en un odio inhumano, el motivo por el cual los rumanos no quieren abordar el tema, ni los húngaros tampoco, ni hablar de los polacos, tampoco los rusos y, a veces, ni los judíos.

Como no lo hicieron mis padres, como no lo hizo mi padre de la ciudad de Sighisoara, que ni sabía en dónde estaba enterrado su padre, que desconocía la suerte que habían corrido sus familiares del pueblo de Hida en Transilvania, que nunca quiso hablar del pasado dando a entender que había sido un malentendido aclarado por el viaje a la Argentina que selló el fin de la historia, y lo señalo hoy, 3 de abril de 2020, en plena cuarentena por el coronavirus, el día del cumpleaños noventa y nueve de mi padre, Francisco Eugenio Abraham, fallecido hace cinco años, con el que, a pesar de tener una relación tan cercana, de tanto acompañamiento hasta el final, nunca pudimos hablar del pasado que tanto nos preocupaba y ocupaba nuestro presente y un futuro que parecía no tener fin.

Dije que no sabía en dónde estaba enterrado su padre, de nombre Lázaro, y fue solo por mi instancia en recorrer Sighisoara para saber quién había sido mi abuelo que, gracias al único judío sobreviviente de Auschwitz que vivía en la zona, pude encontrar en la sinagoga que, alguna vez, ya describí en toda su belleza y tristeza, en uno de los cuadernos de tapa de cuero que había en un escritorio del desván, que estaban pegadas unas páginas amarillas escritas en letra gótica con los nombres de los sepultados en el cementerio judío de Sighisoara.

Leí el nombre de mi abuelo. Fui al cementerio en un punto alto del pueblo al final de un camino. Era un terreno baldío, con un portón enrejado caído y varios monolitos dispersos, irreconocibles en su mayoría al estar cubiertos por el moho.

Busqué una espátula, acompañado por mi mujer, y comenzamos a raspar una tumba tras otra para poder descifrar con mi hebreo básico el apellido de mi abuelo.

Lo encontré y fui a buscar a mi padre que, con mi madre, estaban en un hotel en las afueras de la ciudad. Entré como una tromba y sin respirar le grité: “¡Encontré a tu papá!”. Mi padre no recordaba nada, o, si se acordaba, lo había olvidado, de su padre fallecido por un cáncer cuando tenía unos siete u ocho años. Mi abuelo era un hombre joven cuando murió.

Su madre viuda jamás habló de él. Mi padre, con sus hermanos, contaban que la madre debió enfrentar la vida sola y sin dinero, agobiada por deudas de su marido que había querido abrir un restaurante en Bucarest convertido en cenizas después de un incendio.

Es todo lo que supe de este abuelo que no solo condenó a la miseria a toda una familia, sino que, habiendo enviudado cuando conoció a mi abuela Berta, le ocultó que tenía un hijo de un anterior matrimonio.

No tengo idea de por qué este hecho causó tal escándalo. Vaya uno a saber las dimensiones que puede llegar a tener un hijo escondido y un restaurante quemado para que los pertenecientes a las generaciones futuras jamás escuchemos mencionarlo ni tener foto alguna ni nada y, menos aún, enterarnos de que su familia, los Abraham, fueron llevados a campos de exterminio en junio de 1944.

Nadie de mi familia jamás me contó que había varios Abraham en Transilvania. Quizá esta haya sido la razón por la que mi padre, al escuchar que había encontrado a su papá, me miró extrañado y me preguntó si había pasado algún percance al verme tan agitado.

En fin, lo agarré del brazo, lo llevé al cementerio y le presenté a su padre. Miró el monolito; no dijo nada; rodeó la piedra con sus brazos; me dijo con una sonrisa: “Mi papá”.

Así conocí a mi abuelo, y él, por lo visto, a su padre.

Hace cinco años, en esta misma fecha, el 3 de abril, pero de 2015, cuatro días antes de morir, el día de su cumpleaños, en su casa, acompañado por mi hija, mi esposa y mi nieto, fuimos a saludarlo, y este gigante cansado y con tantas ganas de morir, sin poder hacerlo, me miraba con esa expresión intensa, sabía hablar con los ojos, sin ganas de nada más que de morir. Al aproximarme, porque veía que no tomaba la sopa y cerraba los ojos durmiéndose sobre el plato, tomé la cuchara para acercársela y lograr unos sorbos, le di un papelito para que lo leyera: “94”. Estaba escrito el número de su cumpleaños. Y lo aplaudimos. Lo leyó y me dijo: “Sobran años”.

Estaba viviendo de más. Se agotó. Hombre de energía descomunal, no quería más y lo logró cuatro días después cuando, finalmente, pudo ver a mi madre de vuelta de su prolongada internación por un ACV que la dejó despierta a la vez que inconsciente por otros cinco años. La esperó un largo mes; la besó; lloró junto a ella teniéndola de la mano mientras mi madre lo miraba sin reconocerlo y, un rato después, se fue a su cuarto; se le paró el corazón y recibió la muerte.

Me acerqué al sofá en el que estaba con la boca abierta; le cerré los ojos y le dije: “Por fin, papá”.

Hablamos con mi padre de tantas cosas que tenían que ver con la vida que imagino que Rumania no era parte de esa conversación porque nada vivo había quedado allí.

No quiero decir que este Retorno sea un viaje a la muerte a pesar de los millones de muertos que lo rodean, sino algo así como una averiguación de antecedentes que de nada servirán para diseñar una identidad, o sí, quién lo sabe.

Nací en Timisoara; mi madre también nació en Timisoara. La ciudad, capital del Banato, era una ciudadela turca, un frontón ante cualquier avanzada contra los otomanos, que, como ya lo dijimos, junto con Sofía y Buda, eran las ciudadelas turcas más importantes hasta fines del siglo XVI.

De 1552 a 1716, el Banato fue parte del Imperio otomano. Banato viene de ban, ‘jefe, aquel que preside la administración de una región’. El 13 de octubre de 1716, se izó la bandera blanca en la ciudadela de los turcos. La victoria de los Habsburgo se debió al príncipe Eugenio de Savoy. Sobrino de Luis XIV, nace en París en 1663; tiene vínculos familiares con la Casa de Habsburgo. Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio romano-germánico, rey de Hungría y Bohemia, archiduque de Austria, le ordena detener al sultán Mustafá en su marcha hacia Transilvania. La victoria de los Habsburgo en 1697 inicia una contraofensiva, que culmina cuando le encomiendan la conquista de la ciudadela de Timisoara en el Banato.

El historiador Victor Neumann, mi amigo de Timisoara que conocí en mi disertación en Budapest, al que le reproché no prestarle atención a mi colega argentino de Tandil que hablaba en inglés sobre la integración de los inmigrantes en la pampa en los inicios del siglo pasado, es un devoto adherente de los ideales de la Ilustración y encuentra en Eugenio de Savoy a un pionero en la introducción en el Banato de los valores ilustrados.

Encomia su labor a favor de las artes, las ciencias y la arquitectura, y su preocupación por la difusión de las ideas filosóficas del racionalismo europeo. Eugenio cultivó vínculos con los enciclopedistas, con Voltaire, con Rousseau y con Leibniz, y compró varios de sus manuscritos y libros.

El barroco que se ve en algunos barrios de Timisoara se inspira en la remodelación de una ciudad que había sido destruida por la contienda entre turcos y rumanos. A orillas del río Bega, que atraviesa Timisoara, del otro lado de la ribera en donde termina el parque central, se ven las primeras casas de Josephvaros, antiguo nombre húngaro de un barrio, uno de los principales de la ciudad, en la que vivía mi madre y mis abuelos maternos.

Se ven residencias frente al río, algo descuidadas pero aún elegantes, de una piedra oscura y maciza, ventanas con persianas caídas, balcones desiertos, con la mejor ubicación posible frente a las aguas, como si fueran casonas del Tigre a orillas del río Luján. El Bega es un río para regatas, y, en su andén, se instaló una hilera de restaurantes para turistas, en los que se comen ribs y hamburgers.

Neuman me dijo que esa casa de una burguesía aún emparentada con Viena y Budapest había sido comprada después de la caída del comunismo por gitanos. Me sorprendió que los tziganes fueran propietarios por la fama de nómades que los caracteriza, pero el neoliberalismo también es cultural. Convierte en inversionista al más humilde. Nos han acostumbrado a la imagen de gitanos mendigando en las calles de las grandes ciudades europeas. No olvido que, en nuestra ciudad, en la época en que el presidente Carlos Menem inauguraba la Argentina del primer mundo y el canciller Guido Di Tella invitaba a los dolientes de Europa y de Asia a venir a la Argentina del salariazo, igual que en la república conservadora de los tiempos de Roca, con la salvedad de que, en aquella época, el país estaba en la cumbre de su desarrollo histórico y, en los nuevos tiempos de la convertibilidad, bregaba para ponerle freno a la hiperinflación y darles de comer a millones de argentinos empobrecidos, vimos en nuestras calles a gitanos rumanos pidiendo limosna o tocando el acordeón en los semáforos.

A la vuelta de mi casa, una mañana soleada en Palermo, que todavía no se llamaba Soho o Hollywood, en una esquina, estaba sentada en la vereda una gitana con su bebé, con la mano extendida con una lata vacía y un cartón que decía: “Timisoara, Rumania”. Pueden no creerme; no tengo pruebas. También pueden dudar de que vi debutar a Maradona a los quince años en la cancha de Argentinos Juniors en La Paternal un día de 1976, o que tengo un autógrafo de Muhammad Alí firmado en una calle de Tokio, o que estuve conversando con Gorbachov en un salón de Buenos Aires, o que John Wayne me dio la mano en Toledo, o que presenté una revista del Frepaso acompañado por Nilda Garré y Juan Manuel Abal Medina, o que, en el Barrio Latino, en el restaurante Bateau Ivre, Atapahualpa Yupanqui me gritó por qué lo miraba, o que conocí a Copito, el gorila blanco, en un zoológico de Barcelona, o que la joven Jacqueline Bisset me sirviera el café en las mañanas de mi vida de estudiante parisino, o que me crucé y saludé al gran maestro Miguel Najdorf en la calle Corrientes —yo no tengo currículum, como ven; se me conoce, al igual que a Gurdjieff, por el encuentro con hombres notables—, como tampoco me creerá un lector rumano cuando, por milagro, estas líneas escritas por un judío rumano porteño en tiempos de pandemia se lean traducidas en un café de Bucarest. El hecho claro y distinto es que, contemplando a la pobre muchacha, creí revivir aquella otra realidad que veía el brujo Juan de las aventuras de Carlos Castañeda.

Una alucinación, pero las mañanas, en mi caso, son las horas de la mejor vigilia en las que funciona a pleno el principio de realidad. Soy sensible al dolor ajeno, más aún cuando veo a un bebé, ni qué decir cuando se trata de una mujer abandonada en la intersección de Armenia y El Salvador con un bebé rumano de la misma ciudad en que nací en tiempos en que yo también era tan bebé como el que ahora dormía en brazos de su madre.

La invité a mi casa; le preparé algo para comer. No comprendía nada de lo que me decía porque hablaba en rumano. Le contaba que yo también había nacido en su misma ciudad; creo que no me entendía ni lo que decía ni lo que hacía en mi casa ni, me imagino, lo que hacía en la Argentina.

Su esposo estaba en el Gran Buenos Aires, buscaba trabajo, y ella mendigaba en la capital. Después volvía en tren con el bebé. Le di el número de teléfono de la empresa familiar en la que trabajaba en aquellos años, pero no supe nunca nada más de ellos.

Creo que era gitana, una más de las que rondaban por aquella Buenos Aires prometedora. Seguramente, con todo, algo más auspiciosa que Timisoara, ciudad en la que, en el barrio de mi madre, la familia de los Spitzer, ese barrio de la antigua alta burguesía, llamado Josephvaros en húngaro, que, con la rumanización rebautizaron como Josephine, había gitanos ricos que adquirieron esas residencias ribereñas a muy buen precio por estar devaluadas.

Es rara Timisoara, una ciudad que conserva los laureles de su pasado filovienés por haber pertenecido al Imperio, que, desde 1751, estuvo bajo la autoridad directa de la Corte de Viena, para, desde 1779, ser parte del Reino de Hungría.

El lector argentino, que debe de saber tanto de Rumania como de las Galápagos, quizás algo más de las Galápagos, no tiene una idea de que los rumanos no son todos iguales, aunque quizás sí hoy sean iguales porque fueron rumanizados, pero, en la época de mis padres, o la de cuando yo nací, o la de mis abuelos, los rumanos no eran del todo rumanos porque, en la misma tierra, había húngaros, suabos, sajones, székelis, turcos, griegos, rusos, búlgaros, polacos, ucranianos y judíos, de los que ni nosotros éramos iguales porque podíamos ser judíos y combinarnos con todas las nacionalidades antes mencionadas, grecojudío, sajón-judío, etc.

En el noroeste, los judíos hablaban yiddish. Lo hacían en Moldavia, Besarabia, Bucovina. En Transilvania, hablaban alemán y húngaro; algunos, yiddish. En Bucarest, es decir, en Valaquia, los judíos hablaban rumano, y, en el Banato, húngaro y alemán.

Entre el húngaro y el alemán, la puja duró décadas para imponerse en las regiones en las que compartían a la población del Imperio. Austríacos y húngaros se celaban mutuamente y competían en la cantidad de establecimientos educativos y en el número y la tirada de periódicos.

La lengua materna de mi padre y de los Abraham era el alemán. Quizás los parientes de Hida hablaran algo de yiddish; no puedo saberlo. La familia de mi madre tenía por lengua primordial el húngaro. Estaban cerca de la frontera con Serbia, y el húngaro que hablaban tenía un acento eslavo.

Cuando, en el año 1919, por el Tratado de Trianón, la población rumana se duplica y su territorio se agiganta, las minorías incorporadas llegan a conformar un treinta por ciento de la población total.

Y fue la hecatombe: los rumanos se sintieron invadidos y amenazados. En lugar de celebrar esta unión como un obsequio que las grandes potencias les daban como pago por haber estado del buen lado de la contienda, comenzaron a sacarle punta al lápiz y afilar el cuchillo.

Mi apellido materno, Spitzer, quiere decir ‘sacapuntas’.

Mis connacionales se dispusieron a escribir de izquierda a derecha fascinados por Lenin, Mussolini y Hitler, y mostraron que el talento a disposición del crimen era una posibilidad que nos daban el arte y la filosofía.

Los judíos nunca superaron el cuatro por ciento de la población total, pero, en zonas fronterizas con la URSS, estaban concentrados en algunas ciudades y se hacían notar. Más aún porque se les daba por vestir esos atuendos a la moda de los jasídicos polacos de los mil setecientos, con los sombreros de visón que parecen neumáticos peludos, los trajes negros, las barbas y las patillas trenzadas, y sus mujeres embutidas en lana con la cabeza cubierta.

Cuando, el 13 de octubre de aquel 1716, el Ejército austríaco derrota a los turcos, había en Timisoara ciento cuarenta y cuatro judíos. Las condiciones de capitulación les permitieron quedarse en la ciudad, junto con cuatrocientos sesenta y seis serbios, treinta y cinco armenios y un número indefinido de rumanos, griegos y gitanos. También autorizaron a residir a algunos turcos mientras la masa otomana abandonaba la ciudad en mil carretas con sus familias y pertenencias.

La nueva administración militar llega a un acuerdo de seis años con los hermanos Abraham y los autoriza a fabricar cerveza y palinka, un licor frutado que puede llegar a

setenta grados de alcohol, tan apreciado en la zona como la caña quemada en nuestras pulperías.

No sé quiénes eran estos Abraham. Si no sé cómo era mi abuelo, menos puedo colegir la identidad de los del mil setecientos, pero no sorprende el oficio; era una actividad tradicional. A los judíos a los que no se les permitían decenas o centenas de actividades les permitían dedicarse al comercio de las espirituosas.

Para Victor Neumann, entre 1716 y 1850, el experimento multicultural fue un signo de convergencia y no de divergencia. Los textos de Moisés Mendelssohn, de Heinrich Heine, circulaban entre los nuevos judíos ilustrados de Europa Central. Comenzaba la llamada integración, lo que también se denominó asimilacionismo. Los judíos querían ser uno más, como cualquiera. Un ciudadano más. La política imperial tenía gran confianza en que su hegemonía no iba a ser cuestionada por las minorías nacionales. Creía que había erigido un modelo que todos querían imitar. Hablar alemán; imitar los protocolos de la corte; admirar y adorar al emperador.

La Revolución francesa, el código de Napoléon, había dejado sus marcas. Un ideal igualitario se difundía en el mundo. La Ilustración berlinesa impactó entre los académicos suabos y sajones. La mayoría de los niños judíos iban a escuelas públicas, que eran gratuitas.

Eran épocas de Lumières y de Aufklärung. La reforma religiosa comenzada en Hamburgo continuaba en Praga, Buda, Szeged, Arad y Timisoara. Había congregaciones en

las que se podía ingresar al templo sin kipá; las ceremonias podían llevarse a cabo en húngaro.

Pero no se aplicaban medidas concretas de verdadera emancipación. Una ordenanza de 1787 obligaba a los judíos a adoptar apellidos alemanes. Estos debían ser comprados. Los más costosos eran los derivados de flores (Rose, Blumen), de metales nobles (Gold, Silber), de valores, como el honor (Ehre), la belleza (Shön), dulce (Süs). Más económicos eran los nombres referidos a oficios o de origen geográfico, como Kaufmann (comerciante), Drucker (tipógrafo), Hafner (ceramista), y los nombres de animales o de connotación peyorativa eran gratuitos, como Pfeffer (pimienta), Schwantz (rabo).

Hasta 1867, los judíos debieron pagar un impuesto a la tolerancia.

Había una tensión entre restauradores y reformadores. Entre los judíos, existía una puja entre quienes querían la integración y los que pugnaban por mantener la tradición.

Muchas veces, ni siquiera la separación era tajante. En las mismas personas, convivían estos anhelos contradictorios. La integración también era idiomática. Los judíos se hungarizaban. En las escuelas judías, se enseñaba en húngaro o en alemán. Esto sucedía, fundamentalmente, en el sur de Transilvania y en el Banato. En ciudades como Timisoara, Arad y Lugoj, el setenta por ciento de las escuelas judías impartía la enseñanza en húngaro.

Esta era de tolerancia permitió que la vida para los judíos fuera más dulce. Un Gobierno imperial por encima de todas las nacionalidades era una barrera que frenaba odios ancestrales. Mientras la masa se subordinara a la monarquía dual, la austrohúngara, los serbios, los eslovacos, los croatas, los eslovenos, los sajones, los suabos, los judíos podían desarrollar su vida y sus actividades. No por eso se mezclaban; los matrimonios mixtos debían ser una excepción, pero la convivencia era posible.

Esta convergencia, como se la denomina, parece dejar de lado una realidad que, cuando se manifestó, lo hizo con una potencia igual a la de su represión y olvido. Se trata del campesinado rumano, que constituía la mayor parte de la población, que vivía en situaciones de extrema necesidad, cuando no en la miseria, a merced de un sistema de latifundio con reminiscencias feudales. La nobleza húngara de Transilvania, los llamados boyardos, propietarios de tierras o comercios importantes, tenía en sus manos el poder económico. Y lo conservaba con violencia. Las revueltas campesinas eran reprimidas con crueldad. La tasa de analfabetismo se multiplicaba geométricamente entre los rumanos en comparación con la minoría húngara. La masa rumana casi no tenía representación en los consejos y las dietas municipales y regionales.

La paz imperial y la circulación de las ideas ilustradas parecían sobrevolar una realidad que consideraban natural. Quienes habían apreciado los progresos de los tiempos en que la derrota del Imperio otomano y la asunción de los Habsburgo hicieron posible el primer ingreso de vastas regiones, como la del Banato y la de Transilvania, a la modernidad no consideraban su otra cara arcaica sobre la que, de alguna manera, se sostenía.

Creer que el racismo y el antisemitismo fueron el resultado de las ideas de Johann G. Herder y de las teorías elaboradas por el romanticismo alemán, que, junto con las tesis filosóficas generadas en los establecimientos académicos de Prusia, opusieron una reacción antiilustrada al cosmopolitismo de las Luces, con el llamado de la tierra, la importancia identitaria de la lengua, la recuperación del folklore, el culto al volk, al pueblo, toda la imaginería del suelo y la sangre, es darle al futuro racismo un formato ideológico con efectos políticos de un basamento demasiado sofisticado.

Es indudable que la difusión de ideas y el peso de filósofos, de literatos, de hombres y de mujeres de la cultura pueden liderar corrientes de opinión que van más allá de los salones literarios y de la distribución de periódicos. Influyen en hombres de la política; modelan conductas y son guías para la acción. Pero, sin el rencor de las grandes masas desplazadas por generaciones, sin la explotación de campesinos, la humillación por ser ignorados y la marginación social, no hubieran podido tener en Europa Central, en Rumania, la energía destructiva que tuvieron.

Había mucho odio acumulado, que se expresó en términos de nación, de etnia y de raza, y los judíos recibieron toda la furia vengativa no solo de quienes habían padecido la dominación, sino también de quienes la habían ejercido.

En un sistema de producción agrario latifundista, en el que la clase dominante desprecia el comercio, en el que sus vasallos, sus dependientes, sus mandamases, sus administradores ocupan el empleo público y los puestos de la burocracia estatal, alguien debe encargarse de la fabricación de objetos, de su distribución y de su venta. Los judíos cumplieron ese rol de intermediación, impedidos que estaban, en su mayoría, de poseer tierras, incluso fueron expulsados de las zonas agrarias, inhibidos de ejercer oficios considerados nobles o dignos, establecieron comercios mayoristas, recorrieron caminos con sus mercaderías, y también los grandes propietarios y los delegados de la burocracia imperial les encomendaron la diabólica tarea de cobrar impuestos y deudas.

La franja más rica de los judíos, además, acumulaba dinero y oficiaba de prestamista a quienes estaban endeudados o en apuros. A veces, lo hacía con pequeñas sumas al por menor y, otras, ya constituidos en bancos, para financiar al poder imperial. Había una historia de los llamados judíos de la corte.

Y, por supuesto, cobraban interés.