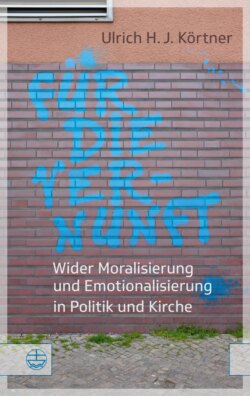

Читать книгу Für die Vernunft - Ulrich H. J Körtner - Страница 4

VORWORT

ОглавлениеImmer schon waren die Sprache der Moral und die Emotionen, die sie zu wecken vermag, ein Mittel der Politik. Gegenwärtig greifen Moralisierung und Emotionalisierung in Politik und Gesellschaft jedoch in einem für die moderne Demokratie bedenklichen Ausmaß um sich. Der moralische Imperativ hat Hochkonjunktur, auch auf dem Buchmarkt. »Empört euch!«, »Entrüstet euch!«, »Entängstigt euch!« Solche Buchtitel finden reißenden Absatz. Es lebe der moralische Imperativ! Sich aus hochmoralischen Gründen empören oder entrüsten zu dürfen, verschafft ein gutes Gefühl, enthält doch der moralische Imperativ die frohe Botschaft: Wir sind die Guten! Wer dagegen wie Max Weber für die Unterscheidung – nicht Trennung! – von Politik und Moral plädiert und Politik als nüchternes Handwerk, als beharrliches Bohren dicker Bretter versteht, hat in der moralisch aufgeladenen Gegenwartsstimmung einen schweren Stand.

Auch in den Kirchen lässt sich das Phänomen der Moralisierung beobachten. Vielerorts verbreitet ist die These, das Christentum sei in der Moderne in sein ethisches Zeitalter eingetreten. Die Umformung dogmatischer Gehalte in eine Ethikotheologie begünstigt die Gleichsetzung von Religion und Moral beziehungsweise die Reduktion des neutestamentlichen Evangeliums auf moralische Handlungsanweisungen, die in erhöhtem Ton vorgetragen werden.

Wie es die Aufgabe der Ethik ist, vor zu viel Moral und ihren Ambivalenzen zu warnen, so ist es die Aufgabe der Theologie, die Unterscheidung zwischen Religion und Moral in Gesellschaft, Politik und Kirche bewusst zu machen – in der Sprache der reformatorischen Tradition: die Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium. Diese Unterscheidung ist das Herzstück der theologischen Vernunft und fördert die politische Vernunft. Ohne theologische und politische Vernunft ineinanderfallen zu lassen, sind doch beide in ein konstruktives Verhältnis zu setzen, um der Tyrannei des moralischen Imperativs in Politik und Kirche Einhalt zu gebieten.

Györgyi Empacher-Mili, Mag. Ulrike Swoboda, Mag. Marcus Hütter und Severin Jungwirth waren mir bei den Korrekturen behilflich. Dafür sei ihnen herzlich gedankt. Dr. Annette Weidhas danke ich für die intensiven Gespräche, die den Anstoß zu diesem Buch gegeben haben, und auch für die kritische Begleitung der Niederschrift.

Wien, im Februar 2017

Ulrich H. J. Körtner