Читать книгу Gnade Gott. Oder: Die letzten Worte des Doktor Martin Luther - Ulrich Von Hutten - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1 Letzte Stunden

ОглавлениеVieles stimmt in dieser Geschichte, manches ganz bestimmt. Das meiste ist natürlich erfunden. Aber alles ist wahr. Dass jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen purer Zufall sein muss, versteht sich von selbst. Von mancher historischen Gegebenheit, nicht nur Martin Luther betreffend, sind wir in dichterischer Freiheit abgewichen, von mancher nicht. Erneut haben wir uns daran erfreut, Phantasie und Realität, Fakten und Fiktion ineinander zu verweben. Das würden Journalisten wie Leonhard Ross und Paul Wiesensee nie tun.

„Die Wahrheit über unser Dasein ist immer provisorisch.“

Henning Mankell (geboren 1948, gestorben 2015)

„Non-Fiction-Romane sind eine Möglichkeit, der Wahrheit tiefer auf den Grund zu gehen.“

Roberto Saviano (geboren 1979, lange möge er leben)

Dieses Pochen in meinem Kopf. Gehirnalarm, Overload. Zu viele elektrische Blitze. Irren wie wild geworden herum, tollwütig, kreuz und quer, prallen aufeinander, knallen an die Schädelwand. Ordnung. Ich muss es unbedingt ordnen. Muss herausfinden …

Fabio riss die Augen auf. Nun hörte er es deutlich. Dieses Pochen. Es kam von der Tür. Er sprang aus seinem Bett und öffnete, arglos.

„Ah, Ihr seid es ...“

Vor ihm standen die drei Jesuitenbrüder aus dem Vatikan, die in der Sonderabteilung für seinen Vorgesetzten arbeiteten. Sie hatten ihn immer so liebenswürdig gegrüßt aus ihren Nebenräumen, ihm zugelächelt oder zumindest ein freundliches Kopfnicken geschenkt, wenn er in die Büros kam, die dem Monsignore vorbehalten waren. Aber nun starrten sie ihn böse an, nun benahmen sie sich keineswegs freundlich, drängten in sein Zimmer, umringten ihn, bauten sich bedrohlich vor ihm auf, redeten alle zugleich auf ihn ein, bis ihnen einer, der mit dem Christusbart, mit einer Geste Einhalt gebot und sich so direkt vor ihn stellte, dass er seinen Schweiß riechen konnte: „Du hast etwas an dich genommen, Fabio, etwas, das dir nicht gehört. Wir möchten es gern abholen und wieder dahin zurückbringen, wo du es herhast.“

Sein Blick drang in Fabio ein. Er war von einer Härte und Energie, die ihn zu überwältigen drohten. Aber er hielt stand. Standhalten war eine seiner Stärken.

Der Christusbart wartete, als wäre es eine Ewigkeit, während seine Augenfarbe zu wechseln schien, von blauem Stahl in fast schwarze Tinte. Schließlich trat er einen Schritt zurück und schaltete erneut seine Augen um. Auf einmal verschwand das Dunkel, ein Himmelblau begann zu leuchten:

„Bruder, stell dich nicht so an. Es war sicher bloß ein Versehen. Gib mir das Schriftstück einfach wieder. Wahrscheinlich hast du es bloß an dich genommen, um es noch einmal zu prüfen, weil du Gewissheit willst. Sicher willst du dem Monsignore einfach noch mehr sagen, noch Genaueres. Das ist doch nicht schlimm. Im Gegenteil. Das ist höchst löblich. Aber es gehört nun einmal für immer und ewig dem Heiligen Stuhl. Nur er kann darüber befinden. Und nur dort ist es am rechten Platz. Also, im Namen des Heiligen Vaters und der Heiligen Mutter Kirche, sei gehorsam, so wie du es gelobt hast, sei so gut ...“

„Nein“, unterbrach Fabio den Regen warmer Worte.

„Was heißt nein?“

„Ich habe nichts.“

„Aber du hast dem Monsignore doch selbst gesagt ...“

„Ja, das stimmt.“

„Also hast du es doch. Hör auf zu lügen. Du versündigst dich, Bruder. Hast du es nun oder nicht?“

„Ja, ich habe es. Es muss sicher sein. Und ich vertraue dem Monsignore nicht mehr.“

„Das darf doch nicht wahr sein. Weißt du eigentlich, was du tust, wenn du dich mit ihm anlegst? Was du riskierst? Wegen eines Stücks Papier?“

Fabio nickte. Und dann schüttelte er energisch den Kopf. „Geht jetzt, geht alle. Ja, ich weiß, was ich tue. Ich tue es für den Heiligen Vater.“ Er schob sie aus aus seinem Zimmer hinaus, wo sie das enge Treppenhaus hinunterpolterten, unverrichteter Dinge. „Nur für ihn tue ich es“, rief er ihnen hinterher und schlug die Tür zu. Aufatmen. Nun kam das Pochen aus seinem Herzen. Es schlug ihm bis zum Hals. Zugleich schoss Hochgefühl in seinen Kopf. Aber kaum war dieser kurze Moment verflogen, dieser gefühlt siegreiche Befreiungsschlag, setzte der Verstand wieder ein. Fabio ließ sich auf einem Stuhl nieder und nahm sein Gesicht zwischen die Hände, spürte ihre Wärme an seinen Wangen, spürte, wie sich das Adrenalin in seinem Körper auf Normalstand herunterregelte und seine Gedanken sich zu ordnen begannen. Nach ein paar Minuten klopfte es erneut. Kamen sie zurück?

Vor der Tür standen zwei völlig fremde Männer. Dann tauchte er in eine dunkle Nebelbank, die ihn verschluckte.

Als Fabio wieder zu sich kam, drohte ihm der Kopf zu platzen. Ein Knebel ließ ihm kaum Luft. Würgereflexe. Er versuchte sie hinunterzuschlucken, bekam sie nicht in den Griff. Angst. Im Magen. Harter Stein an seinem Knie. Vorsichtig öffnete er die Augen. Dunkelheit. Er lag in einer Art Verlies. Gefesselt. Modergeruch von uraltem, feuchtem Gemäuer mischte sich mit dem Gestank von Urin. Kein Fenster. Durch ein Gitter in der massiven Bohlentür schimmerte eine Ahnung von Licht, warf verschwommene Streifen auf den Boden. Fabio riss sich zusammen. Standhalten, das war doch seine Stärke. Er begann seinen Atem zu beruhigen, lenkte ihn durch seinen Rachen am Knebel vorbei durch die Nase hinaus und wieder herein. Aus und ein, aus und ein. Besser. Fabio gewann ein Minimum an Kontrolle über sich zurück. Und versuchte sich zu erinnern.

***

In Rom bereitete man sich mit Hochdruck auf das Luther-Jubiläum 2017 vor. Warum diesem Jahrestag eines ketzerischen Thesenanschlags vor 500 Jahren in den Sekretariaten und Abteilungen des Vatikans so große Bedeutung beigemessen wurde, war niemandem richtig klar. Und eindeutig war auch keineswegs, welchem Zweck diese emsigen Vorbereitungen am Heiligen Stuhl eigentlich dienten. Sicher war nur, dass ein von Papst Franziskus neu geschaffenes Dikasterium, das päpstliche Sekretariat für Kommunikation, mit frischem Wind für mehr Transparenz und Dialog sorgen sollte. Und den professionellen Sprung von der jahrtausendealten Überlieferung in die neue Medienwelt vollziehen.

Manche Vatikanexperten sahen in dieser internen Reorganisation den Versuch, endlich die gesamte Öffentlichkeitsarbeit des Vatikans nach den Weisungen des Kardinalstaatssekretärs in den Griff zu bekommen, nachdem sich in der Kurie massive Widerstände gegen den neuen Papst formiert hatten. Häufig genug hatten innervatikanische Querelen und Intrigen zu unliebsamen Indiskretionen geführt. Nun waren alle Kommunikationsbereiche dem neuen Sekretariat unterstellt, vom L'Osservatore Romano bis zum neuen Internetauftritt auf www.vatican.va, vom Radio Vatikan bis zum twitternden Papst auf @pontifex, vom Presseamt bis zum legendären Vatikanischen Geheimarchiv mit seinen 85 Regalkilometern voller Akten. Organisatorisch war damit alles im Sinne des neuen Papstes geregelt. Aber unter den purpurroten Würdenträgern der Kurie und unter ihren Mitarbeitern auf allen Ebenen der vatikanischen Hierarchie brodelte es. Bei weitem nicht jeder begrüßte all die unorthodoxen Neuerungen dieses Heiligen Vaters aus Südamerika, der sich angeschickt hatte, den Vatikan umzukrempeln. Und womöglich die ganze heilige römisch-katholische Kirche.

Belauschte man die Diskussionen in den Sekretariaten der Kurie, in ihren Uffizien und Büros, Gängen und Kammern, teils leidenschaftlich geführt, teils hinter vorgehaltener Hand getuschelt, aber auch die diskreten Hintergrundgespräche in den römischen Restaurants und verschwiegenen Lokalen rund um den Petersplatz, wo sich sakrale Insider päpstlicher Kirchenmacht mit wissbegierigen Vaticanisti und eher säkularen und profanen Informanten, Lobbyisten und Interessenten zu treffen pflegten, ging es offenbar um ganz Grundsätzliches: Nichts Geringeres stand auf dem Spiel als Rettung oder Verderbnis des christlich-abendländischen Erbes, das dem Heiligen Stuhl Petri anvertraut war, dem Papst, dem Stellvertreter Gottes auf Erden, auserwählt im Konklave durch die Eingebung des Heiligen Geistes. Würde auch der neue Mann aus Argentinien dieses heilige Vermächtnis bewahren, in zweitausend Jahren zum Wohle der Christenheit und der Gläubigen aufgebaut, verteidigt und gemehrt? Würde er es leichtfertig aufs Spiel setzen, nur um eigenen Eingebungen und Ideen zu folgen? Oder war es womöglich gerade dieser Franziskus, der alles so ganz anders machte als seine Vorgänger, der die Christenheit und ihre heilige Kirche auf ihren ursprünglichen Glaubensweg zurückführen könnte? Durch sein eigenes Beispiel der Demut, der Bescheidenheit, der Hinwendung zum Menschen, zum Nächsten? Wer konnte das wissen, wer hatte recht?

Alle Kirchenleute im Vatikan waren aufgewühlt, zumindest innerlich, auch wenn es kaum jemand zeigte in der Machtzentrale dieses Imperiums, dessen Souverän, der letzte absolute Monarch des Kontinents, noch schalten und walten konnte nach eigenem Belieben. Äußerlich herrschte in den Büros und auf den Fluren der gewohnte, immer freundliche, stets respektvolle, ausnehmend rücksichtsvolle und manchmal nahezu demütige Ton, der hier in Jahrhunderten eingeübt worden war und der auf Außenstehende leicht scheinheilig wirken konnte. Hinter der Fassade aber rumorte es. Ganz besonders im neuen Kommunikationsbereich, dem der Jesuiten-Novize Fabio Angelis zugeordnet worden war, um dazu beizutragen, den ungeheuren Fundus des eigenen Archivs für die Überzeugungsarbeit des Vatikans zu erschließen.

Dieser Fabio Angelis war ein neugieriger junger Mann, einer von der Sorte, die immer alles ergründen, alles verstehen will. Gerne unterhielt er sich mit den erfahrenen Angestellten und Geistlichen, die dem Heiligen Stuhl schon über Jahre treue Dienste leisteten, ließ keine Gelegenheit aus, nachzufragen, sich nach Hintergründen zu erkundigen, trotz aller dienstlicher und spiritueller Verpflichtungen, denen er unterworfen war. Und schnell lernte er, verstand, dass alle Seiten darauf aus waren, die Deutungshoheit in einem Kampf zu gewinnen, der vor einer entscheidenden Schlacht stand. Alles, was künftig geschehen würde, alles, auch das vorher Undenkbare, Unfassbare, würde aus der geistigen und geistlichen Hoheit über das Bewusstsein und das Gefühl der gläubigen Menschen gerechtfertigt sein, würde sich ihrer Seelen bemächtigen, würde gottgewollt richtig erscheinen, legitim.

Die Meinungen, die Fabio in solchen Unterhaltungen zu hören bekam, waren völlig konträr, aber die Fragen, um die sie kreisten, waren die gleichen: Musste man Gott wirklich erst wieder zurückbringen in den Vatikan, weil er dort abhanden gekommen war im Lauf der Jahrhunderte? Oder sollte es jetzt seinen wahren Dienern an den Kragen gehen? War der Papst nicht längst auf dem besten Wege, sein Amt zu ruinieren? Als er Priestern erlaubte, Vergebung für die Sünde der Abtreibung zu erteilen. Als er sich im Flugzeug vor Journalisten fragte, wer er sei, einen Homosexuellen zu verurteilen, wenn er denn Gott suche. Als er eine neue Ehe frommer, aber geschiedener Menschen nicht länger mit dem Entzug der heiligen Sakramente bestrafen wollte. Schlimmer noch: Als er der Religiosität des Islam seinen Respekt bekundete, im Tempel der ketzerischen Waldenser um Verzeihung für die Verbrechen der Inquisition bat und als er gar in aller Öffentlichkeit seinen freikirchlichen Priesterfreund umarmte? Musste man diesen Mann nicht davor bewahren, am Ende auch noch Martin Luther zu herzen und heiligzusprechen wie Mutter Theresa?

Im Sekretariat für Kommunikation wurde schon seit geraumer Zeit für die zu erwartende Debatte um Luther und das Papsttum recherchiert. Man wolle gewappnet sein in den zu erwartenden kirchenhistorischen und theologischen Auseinandersetzungen, hieß es. Das war der Augenblick, als Fabio Angelis in das Büro des Monsignore beordert wurde und von seinem Vorgesetzten den Auftrag erhielt, im vatikanischen Geheimarchiv, das offiziell so geheim nicht mehr war, historische Dokumente aus der Lutherzeit zu sichten, insbesondere die damaligen Berichte der päpstlichen Zuträger und die Anweisungen, die aus der Römischen Kurie an sie ergangen waren.

Fabio freute sich. Endlich wurde er nicht mehr wie ein Lehrling mit belanglosen Verwaltungsgeschäften herumgereicht von Schreibtisch zu Schreibtisch, sondern durfte sich mit einem bedeutungsvollen Thema beschäftigen. Ihm schien, als habe er sich genau darauf in seinem bisherigen Leben vorbereitet. Als hochbegabter Sohn armer, aber streng gläubiger Südtiroler Bauern war er gewissermaßen zweisprachig aufgewachsen. Er war schon als Kind durch die Vermittlung des Gemeindepriesters in das Internationale Jesuiten-Kolleg St. Blasien aufgenommen und als Jahrgangs-Primus vom Schwarzwald direkt an die Päpstliche Universität Gregoriana in Rom geschickt worden, wo er sein Studium der Kirchengeschichte mit Auszeichnung abgeschlossen hatte. Man hatte dieses hoch talentierte, aber noch ungeschliffene Juwel direkt an den Vatikan weitergereicht.

Alles, was er war, hatte Fabio Angelis seinem Orden zu verdanken. Ein steiler Aufstieg für einen so jungen angehenden Jesuiten, vom ärmlichen Bauernhof in die Kommunikationszentrale päpstlicher Macht. Und doch war er immer noch Novize, hatte seine Profess noch nicht abgelegt: das ihm abgeforderte Gelübde, künftig arm und keusch und gehorsam zu leben, uneingeschränkt gehorsam vor allem gegenüber dem Papst und solidarisch untereinander in seinem Orden, der Gesellschaft Jesu untertan, ohne Wenn und Aber, sein ganzes Leben lang. Was ihn immer noch hatte zögern lassen, war die klare Einsicht, dass ihm zwei der drei Schwüre unmöglich waren.

Es war nicht die Armut, die ihn noch abhielt. Eher schon der bedingungslose Gehorsam, der ihm dann abverlangt würde, und der seiner aufrechten Eigenart entgegenstand, diesem fast trotzigen Standhalten gegenüber jeder Form von Zumutung, die ihm nicht einleuchten wollte. Schon seine Eltern hatten ihn schmunzelnd einen Dickkopf gescholten. Er hatte es von ihnen als liebevolle Anerkennung und Bestärkung genommen, nicht als Tadel.

Vor allem aber war es Maria.

Man hatte in dem neu geschaffenen Dikasterium miteinander zu tun bekommen. Maria Pellegrini arbeitete nicht wie Fabio im Archiv und in der Dokumentation, sondern als freie, aber feste Journalistin für die italienischsprachigen Sendungen des Radio Vatikan. Sie war ihm bei einer Informationsveranstaltung aufgefallen, in der die Reorganisation des päpstlichen Kommunikationswesens vorgestellt und erläutert worden war. Eine Versammlung, zu der alle Betroffenen kommen konnten, ein erstes Zeichen der neuen Kommunikationskultur, die einziehen sollte in die Areale des Vatikans. Da saß sie im Saal. Auf den ersten Blick hatte er sie gar nicht wahrgenommen, eine zierliche, fast mädchenhafte junge Frau in Bluejeans und sportlich blauer Bluse, von einer zurückhaltenden, fast bescheidenen Schönheit, die sich nicht sofort erschloss, mehr Veilchen denn Rose.

Sie hatte ein Notebook auf dem Schoß, tippte konzentriert hinein, senkte und hob ihren Kopf, aufmerksam, wach, wischte sich das kurze schwarze Haar aus ihrem blassen Gesicht, und schien Probleme mit ihrer Brille zu haben, als seien ihre Augengläser nicht dafür gemacht, gleichzeitig den Bekundungen in der Ferne zu folgen und die Aufzeichnungen auf ihren Knien zu kontrollieren. Aber sie war die Erste, die aufstand, sobald die Diskussion freigegeben wurde und Fragen gestellt werden konnten. Von diesem Moment an blieb sein Blick an ihr hängen. Bei aller persönlichen Zurückhaltung stand sie so aufrecht da, so gerade. Sie trat unkompliziert und selbstverständlich auf, als wäre sie schon ewig Teil dieser Ewigen Stadt, stellte ihre Fragen klug und zugleich engagiert, hakte in der Sache nach, wenn ihr etwas unverständlich schien oder ihr ausgewichen wurde, und strahlte dabei eine ungekünstelte Anteilnahme aus, die sowohl den in Rede stehenden Dingen als den betroffenen Menschen galt.

Als alle aus dem Saal strömten, drängelte er sich neben sie. Ohne es zu wollen, oder vielleicht doch in unbewusster Absicht, schubste er sie ein wenig von schräg hinten, als sie sich durch die Tür zwängten. Sie drehte sich um. Und er strahlte sie so unverhohlen an, seine Bewunderung leuchtete so hell aus seinen Augen, dass sie ihm ein Lächeln schenkte. Es verließ ihre Lippen und flog zu ihm herüber. Flog in ihn hinein, als habe ihn in diesem Augenblick ein göttlicher Funke berührt, ähnlich dem, der von Gottes Zeigefinger zu Adams Hand übersprang bei dessen Erschaffung, ganz in der Nähe, hoch oben an der Decke der Sixtinischen Kapelle. Nur dass der Funke, der sich zwischen ihnen entzündete, ganz und gar menschlicher Natur entsprang. Jedenfalls verwickelten sie sich sofort in ein intensives Gespräch, das leicht wie ein Pendel hin und her schwang und beide wie von selbst dazu bewegte, nicht sofort voneinander zu lassen, sondern gemeinsam, dicht beieinander über die Wege und Gärten des Vatikans in die abendliche Dunkelheit zu spazieren. Hinein in die Abgeschiedenheit, Ruhe, Stille, die sie hier umfing, während rund um diesen besonderen Ort das Nachtleben der italienischen Millionenmetropole zu tosen begann.

Als sie am päpstlichen Gästehaus Sanctae Marthae vorbeikamen, brannte oben über der Tür noch Licht hinter den Fenstern und sie glaubten einen leicht gebeugten Mann zu erkennen, der sich schemenhaft hin und her bewegte.

„Das ist er“, sagten sie zueinander. Fast gleichzeitig. Nicht mehr.

Sie sollten noch häufig und viel über ihn sprechen. Von nun an sahen sie sich oft, bald täglich, bald mehrmals täglich. Als Fabio von seinem Rechercheauftrag zur Lutherzeit erzählte, witterte Maria sofort ein Thema, das journalistisch aufbereitet werden könnte und bat ihn, sie auf dem Laufenden zu halten. Nichts war ihm lieber, als ihr davon zu erzählen. Und von sich. Aber noch mehr mochte er es, ihr zuzuhören, wenn sie von sich erzählte, von ihrem bisherigen Leben und von dem neuen Geist, der jetzt eingezogen war in den Vatikan, in die Redaktion, einen Geist, den sie in ihrer journalistischen Arbeit hinaustragen wollte, urbi et orbi. Maria entpuppte sich in ihren langen Gesprächen als glühende Anhängerin des neuen Papstes. Sie sah in ihm einen wahren Reformator ihrer Kirche, einen der es ernst meint mit der christlichen Botschaft, mit Nächstenliebe, Demut, Bescheidenheit, Glauben. Und sie versuchte mit aller Kraft, auch Fabio für diesen mutigen Mann zu begeistern. Das war nicht so einfach. Denn Fabio hing noch an den überkommenen kirchlichen Gewissheiten, war anders aufgewachsen als sie, weniger individuell, eher spirituell, vielleicht auch weniger einsam als sie, eher aufgehoben in der Geborgenheit religiöser Gemeinschaften.

Und dann hatte Franziskus im Vatikan diese Weihnachtsansprache gehalten. Noch nie hatten Fabio und Maria einen Heiligen Vater so sprechen gehört.

„Ihr seid eine eigensüchtige, ja verbrecherische Bande, wenn Ihr Euch nicht ändert“, hatte er den versammelten Würdenträgern und Entscheidungsgehilfen seiner Kurie ins Gewissen gepredigt. Und sein heiliger Zorn ergoss sich über diese Apparatschiks, die sich durch nichts hatten beeinflussen lassen, seit er den Stuhl Petri übernommen hatte. „Offenbar leidet Ihr alle unter einer fürchterlichen Krankheit: Sie heißt spiritueller Alzheimer. Und sie ist die schlimmste aller Krankheiten, die uns befallen kann!“ Und dann hatte er völlig offen und ungeschützt all die Skandale der letzten Jahre angesprochen. Er wisse, dass es für ihn und seinen Kardinalstaatssekretär fast unmöglich sein werde, sich gegen die Machen- und Seilschaften in der Kurie durchzusetzen. Das sei ja schon unter seinem ehrwürdigen Vorgänger, Papst Benedikt XVI., nicht gelungen. Aber mit Gottes Hilfe werde er das Werk vollbringen, das ihm aufgegeben sei, ohne dass es noch eines „Vatileaks“ bedürfe, der all ihre Unziemlichkeiten und Vergehen an Journalisten ausplaudere, eines Maulwurfs wie des Kammerdieners seines Vorgängers, der freilich nichts als die Wahrheit gesagt habe.

Maria und Fabio hatten diese Ansprache selbst miterlebt, weil sie direkt in das Kommunikationssekretariat übertragen wurde. Hatten gesehen, wie ob dieser Strafpredigt den purpurroten Kurienmenschen die Schamesröte ins Gesicht stieg. Aber mindestens ebenso vielen die Röte der Wut. Es war eine Kampfansage. Und sie löste ein Erdbeben aus im Kirchenstaat. In den ehrwürdigen Redaktionsräumen des Radio Vatikan wurde sofort heftig diskutiert, ja hitzig gestritten.

„Weißt du“, sagte Maria irgendwann zu Fabio, „es war ziemlich naiv von uns zu denken, dass es hier tatsächlich um Glaubensfragen geht, um Religion, vielleicht sogar um Gott, Christus und den Heiligen Geist.“

„Was meinst du damit?“

„Dass der Heilige Vater einen gefährlichen Brei auskocht, verseucht mit hoch ansteckenden, lebensgefährlichen Krankheitserregern. Da geht es mächtigen Leuten an den Kragen. Meinst du, die werden sich vom Heiligen Vater einfach an den Pranger stellen lassen?“

„Das müssen sie doch wohl, schließlich ist er unfehlbar. Es ist ganz einfach: Sein Wort gilt, für alle.“

„Jetzt bist du aber wirklich naiv, Fabio.“ Maria hielt ihm einmal mehr die Machenschaften vor, die den Vatikan über die Jahre erschüttert hatten. Die undurchsichtigen Milliardengeschäfte der Vatikanbank vor allem, des Istituto per le Opere Religione, mit der Geheimloge P 2 und mit dem italienischem Adel, mit der Mafia und der Cosa Nostra, die allesamt ihr dunkles Geld steuerfrei und vor allem sicher in der Obhut des Heiligen Stuhls gebunkert hatten. Die unbezweifelbaren Beweise dafür wie den Schwarzgeldkoffer von 20 Millionen Euro in bar aus der Schweiz, mit dem ein Bankangestellter erwischt worden war. Den Umstand, dass der neue Chef der Vatikanbank für seine Vorschläge zur Veröffentlichung der Bilanz und zur Anwendung der Geldwäschebestimmungen der EU gnadenlos gefeuert wurde. Ein freundliches Schicksal. Denn einen seiner Bevollmächtigten fand man von einem Killerkommando erhängt an einer Londoner Brücke, während sich am gleichen Tag eine allzu gut informierte Mitarbeiterin aus einem römischen Hochhaus scheinbar freiwillig zu Tode stürzte.

„Da geht es nicht um die Auslegung einer Enzyklika oder um das rechte Verständnis eines theologischen Textes wie bei seinem Vorgänger, dem Professor aus Deutschland“, ereiferte sich Maria. „Der hat doch alle gewähren lassen. Da hatte doch niemand etwas zu befürchten. Da konnten doch alle tun und lassen, was sie wollten. Aber jetzt, Fabio, jetzt steht plötzlich die Existenz dieser mächtigen Leute, ihrer Hintermänner und ihrer Organisationen auf dem Spiel. Die können den Vatikan, all seine ehrwürdigen Einrichtungen und seine weltumspannenden Netzwerke nicht länger benutzen, als wäre er ihr Hinterhof, von niemand kontrolliert, nicht von italienischen Behörden, nicht von europäischen Instanzen, nicht von der Justiz oder irgendeiner Staatsgewalt. Gegenüber so einem Zufluchtsort wirkt die Schweiz doch wie ein Hochrisikoland, dagegen sind die Cayman Islands so sicher wie eine Wellblechhütte. Meinst du wirklich, diese Leute lassen sich so einen Schutzbunker mitten im guten alten Europa einfach wegnehmen?“

Fabio nickte. Er musste ihr Recht geben.

„Verstehst du jetzt, warum der Heilige Vater nicht nur einen religiösen Streit ausfechten muss, sondern auch einen ganz harten, richtig brutalen Machtkampf? Er muss diese alten Strukturen in heiligem Zorn zerschlagen so wie Christus die Heuchler und Geldwechsler aus Gottes Tempel vertrieben hat. Und dieser Kampf ist noch lange nicht entschieden.“

Oft diskutierten sie miteinander auf diese Weise bis lange in die Nacht hinein. Was sich da abspielte im Vatikan, gab dafür allen Anlass. Aber es war auch Vorwand, jedenfalls für Fabio. In Momenten ehrlicher Selbstvergewisserung gestand er sich ein, dass er Marias Nähe einfach deshalb suchte, weil er sich zu ihr hingezogen fühlte. Auch körperlich. Wenn er neben ihr saß und sie ihren Kopf an ihn lehnte, wenn sie sich bei ihm einhakte oder er ihre Hand nahm, wenn sie sich beim Abschied umarmten und ihre Lippen sich nahe kamen, fast berührten, spürte er ein heftiges Verlangen, fühlte, dass sie es erwiderte. Aber sie zögerten, ihm letztlich nachzugeben. Sie waren gute Katholiken.

Nach und nach geriet Fabio in Marias Bann. Auch, weil sie in seinem klugen Kopf eine neue, andere Sichtweise auf das Geschehen um ihn herum eröffnete. Bislang, in seinem eigenen jungen Leben, hatte er die Kirche und all ihre Repräsentanten und Mitglieder, die Priester, die Schwestern, die Ordensleute, seine Lehrer und Professoren, aber auch all die Monsignori und Würdenträger der Kurie als überaus freundliche, zugewandte, fürsorgliche Freunde und Förderer kennengelernt, die ihm immer nur Gutes getan hatten. Und dennoch, Maria hatte recht. Wenn Religion sich mit Macht und Gewalt vermählte, war daraus noch nie etwas Gutes, etwas Gottgewolltes entstanden, weder für das Seelenheil des Einzelnen noch für die Heilige Kirche im Ganzen, noch für die Welt insgesamt. Der Heilige Vater musste diesen Brei erhitzen, bis das Gift herausgekocht war.

Dass Fabio so zu denken begann, veränderte auch sein eigenes Tun. Wenn er den öffentlichen Lesesaal des Vatikanarchivs durchquerte, wo sich an Tischpulten eifrige Köpfe über aufgeschlagene Folianten beugten, wurde ihm jedes Mal bewusst, wie privilegiert er war, hier arbeiten zu dürfen, wo Schätze wie das ‚Dictatus Papae‘ aus der Zeit des Investiturstreits ruhten, oder die Bannbulle ‚Decet Romanum Pontificem‘‚ die Luther exkommunizierte. Konnte es richtig sein, die kilometerlangen Regale des Geheimarchivs nur unter der Maßgabe zu durchsuchen, sich gegen theologische Angriffe im anstehenden Luther-Jubel aufzurüsten? War es nicht viel spannender, auch nachzusehen, wie lange dieses unheilvolle Konglomerat von Religion, Macht und Gewalt, Krieg und Verbrechen schon wirkte und ob es nicht eine unheilige Klitterung der gesamten Kirchengeschichte zur Folge hatte?

Während Fabio mit seinen Nachforschungen auf Abwege geriet, die seinem Vorgesetzten, hätte er davon gewusst, ganz sicher nicht behagt hätten, verfolgte er mit wachsender Sympathie, wie der neue Papst tatsächlich daran ging, den alten Mächten das Wasser abzugraben. Wie er von seinen Hofschranzen, den Sekretären und dem Hauspräfekten die persönliche Kontrolle darüber zurückeroberte, wer persönlichen Zugang zu ihm haben konnte und wer nicht, wer ihn informieren, beraten und begleiten durfte und wer nicht. Wie er zum Telefon griff und Mitarbeiter einfach selber anrief, wenn er etwas von ihnen wollte. Oder sie, außerhalb jedes Protokolls und jenseits jedes hierarchischen Dienstwegs, kurzerhand persönlich in ihrem Büro aufsuchte. Und wie sich im Vatikan nach und nach ein neues Klima entwickelte: Dieser oberste irdische und geistliche Herr wohnte nicht protzig im päpstlichen Palast, sondern bescheiden in zwei einfachen Zimmern des Gästehauses Sanctae Marthae. Er aß in der Mensa gemeinsam mit allen andern. Er war mitten unter seinen Leuten.

Nicht nur Fabio und Maria, die einander jeden Tag in ihrer Wahrnehmung bestärkten, waren davon mächtig beeindruckt. Bei vielen Mitarbeitern der mittleren und unteren Ebene des vatikanischen Kirchenapparats, so schien es Fabio noch deutlicher als Maria, begann die Stimmung allmählich zu Gunsten des neuen Papstes zu kippen. Um so mehr, als er nicht davor zurückschreckte, unter ihren höchsten Vorgesetzten aufzuräumen, unter den purpurroten Würdenträgern. Mit der Aufhebung ihrer Immunität vor allem, die die Kirchenfürsten jahrhundertelang über das Gesetz gestellt hatte. Und mit der Einführung eines Gerichts für die Bischöfe, die Missbrauchsfälle gedeckt hatten und die nun ihre strafrechtliche Verfolgung zu erwarten hatten.

Je weiter der Argentinier ging, desto besorgter beobachtete Maria das Hauen und Stechen, das sich unter den Machthabern in der Kurie abspielte. „Fabio, das ist ein gnadenloser Kampf: Transparenz gegen Geheimpolitik, Machterhalt gegen christliche Demut, Pfründe und Bürokratie gegen Kirche von unten. Das macht mir Angst. Mehr als Angst. Im Vatikan ist schon mancher ganz plötzlich gestorben. Auch mancher Papst.“

Wenn Maria so redete, versuchte Fabio sie zu beruhigen und zu besänftigen. Aber längst hatte sie ihn angesteckt mit ihren Befürchtungen und Ängsten. Wer wie die beiden Verstand im Kopf und Gott im Herzen hatte, dem war klar: Dass der Papst diesen ganzen Sumpf so offen angeprangert hatte und dann tatsächlich ans Werk gegangen war, ihn trockenzulegen, brachte auch den Heiligen Vater selbst in Lebensgefahr.

In allen Abteilungen und Sektionen spalteten sich die Lager. Es war kaum noch möglich, sich herauszuhalten, zumal das Hierarchieprinzip weiter funktionierte. Auch Fabio und Maria konnten nicht umhin, es ihren Vorgesetzten recht zu machen. Aber wo standen die? Fabios Chef zum Beispiel, Monsignore Brunetti, gab sich ihm gegenüber stets freundlich und zugewandt. Und war doch undurchschaubar. Ein perfekter Kommunikationsprofi. Wenn ein Gespräch auch nur in die Nähe der Kampflinien und Fronten geriet, die mittlerweile unübersehbar waren, verschwand er in einer verbalen Wolke nichtssagender Unverbindlichkeit. Fabio konnte nicht ausmachen, ob sein Monsignore überhaupt eine eigene Meinung hatte und sich nur versteckte, um am Ende zu überleben. Oder ob er zu denen gehörte, die um ihre Karriere, Position und Pfründe fürchteten. Oder zu denen, die auf eine Wiederkehr seines deutschen Vorgängers hofften. Oder gar zu den Fundamentalisten wie den erzreaktionären Piusbrüdern in ihrem Alleinanspruch auf den rechten Glauben.

Viele dieser Franziskus-Feinde versammelten sich hinter theologischen Autoritäten wie dem ehemaligen Münchner Bischof Lothar Maier, jetzt Präfekt der Glaubenskongregation, der – wie zur Lutherzeit vor 500 Jahren – ein weiteres Schisma der Kirche heraufziehen sah. So unvorstellbar war das nicht mehr, auch nicht mehr für Fabio und Maria, die in Franziskus geradezu eine Wiederauferstehung von Martin Luther zu erkennen glaubten, nur diesmal an der Spitze der Kirche selbst.

Sie mussten vorsichtig sein in ihrem Enthusiasmus. Auch sie durften nicht einfach aus der Deckung gehen. Denn immerhin rührte dieser Mann aus Südamerika nicht an Fassaden. Er rüttelte an den Säulen eines in Jahrtausenden gewachsenen Imperiums, das ohne Zweifel zurückschlagen würde.

Als Fabio zu ahnen begann, wie, war es für ihn zu spät.

***

Er spürte das Tier an seinem Rücken. Es kroch an ihm hoch, überquerte seine Schultern, versuchte am Halskragen unter sein Hemd zu kriechen. Es fühlte sich groß und fett und ekelhaft an. Fabio riss seinen Oberkörper hoch und schlug sich mit den gefesselten Armen gegen den Hals. Es war eine Ratte. Sie machte einen Satz, huschte blitzschnell zur Tür und verschwand. Fabio rutschte mit dem Rücken so weit wie möglich zurück an die Wand und versuchte, zurückzukehren in seine Gedankenwelt, sich abzulenken von dem Gestank, der ihn ekelte, den Kopfschmerzen, die ihn marterten, den Fesseln, die in seine Haut schnitten. Sich herauszulösen aus seinem Körper, ihn zu verlassen, oder wenigstens sich von ihm so weit zu entfernen, dass seine Qualen ihn nicht mehr erreichen könnten. Er war ein Mann des Geistes. Und seinen Geist konnten sie nicht fesseln, seine Gedanken waren frei, auch wenn diese Männer ihn hier gefangen hielten.

Dieser verfluchte Vespucci und seine Machenschaften, diese erpresserischen Carnaro-Papiere ... Wollen sie mich wirklich zum Schweigen bringen, wenn ich ihnen diesen vermaledeiten Fund nicht ausliefere? ...Wollen sie mich umbringen?

Er mühte sich, seine Gedanken noch einmal weg schweifen zu lassen, hinfliegen zu Maria. Aber es gelang ihm nicht. Er fing an zu beten. Doch die Stiche in seinem Kopf holten ihn unbarmherzig zurück. Und die Geräusche der Männer, die wiederkamen. Einer riss ihm brutal den Klebestreifen vom Gesicht und den Knebel aus dem Mund:

„Du weißt, dass du stirbst. Dir kann es also egal sein. Aber es gibt noch Menschen, die am Leben sind und auch sterben könnten. Also sag schon, wo ist dieser alte Fetzen Papier?“

Er schüttelte den Kopf. Es war nur noch ein Reflex. Und er schmeckte schon wieder den üblen Geschmack in seinem Mund, bevor er hinausschwamm in den schwarzen Ozean.

***

Eisleben in der Grafschaft Mansfeld, 18. Februar 1546, Martin Luthers Sterbezimmer in einem Haus am Markt.

Er weiß es. Man würde weiter Lügen verbreiten über ihn, über sein Leben, über seinen Tod und über seinen Tod hinaus. Selbst seine Getreuen, seine Freunde, seine Brüder und Schwestern im Glauben, sie alle würden lügen, fälschen, die Wahrheit verbiegen. Seine Getreuen würden lügen, um ihn und sein Vermächtnis zu schützen. Vor allem aber seine Feinde würden lügen, lügen für den Teufel und für den Antichristen. Um ihn und sein Werk des wahren Glaubens aufzuhalten oder gar zu zerstören. Sie würden die abscheulichsten Widerlichkeiten über ihn verbreiten. Keine Abartigkeit, kein Frevel, keine Todsünde wäre ihnen zu schade, wenn sie ihn und sein Werk nur verleumden könnten.

Aber sie würden keinen Erfolg haben. Die Wahrheit würde ans Licht kommen. Er fühlt es tief im Innern seines schweren Körpers, dessen Last ihn fast erdrückt. Und, für einen Moment, breitet sich in seiner Seele nach all seinen Kämpfen Frieden aus. Fast Stille.

Lügen sind nicht die letzten Worte. Selbst mit meinen eigenen Lügen und all meinen schweren Sünden werde ich Gnade finden. Der Herr hat mich erkannt. So wie ich ihn. Es ist nichts mehr zwischen uns.

Er wälzt sich auf seinem Lager, stöhnt, röchelt, eine kalte Schweißperle rinnt ihm von der Stirn, tropft in sein Auge. Sie brennt sich unter sein Lid. Sie könnte es ausbrennen, dieses Auge. Es wäre kein Schaden. Dieses Auge sieht schon lange nichts mehr. Aber es hilft ihm, dieses Brennen, hält ihn wach, bewahrt ihn davor, sich einfach dem süßen, schwarzen, traumlosen Schlaf hinzugeben, diesem Verführer, der Ohnmacht, die ihm der Teufel immer wieder schickt, die ihn lockt und hinunterziehen will in die Dunkelheit, ihm winkt, bereit, ihn zu erlösen aus seinen Schmerzen, seiner Enge, seiner Angst, zu ersticken in seinem eigenen Leib. Er tastet nach seinem Ätzstift und ritzt ihn in sein linkes Bein, in die künstliche Wunde hinein, deren Pein seine Schwindelanfälle bekämpft. Ohnmächtig, ja so hätten sie ihn gern, seine Feinde und die Gespenster, die sie ihm schicken. Aber er ist ein mutiger Kämpfer. Immer noch. Selbst jetzt, so erbärmlich er sich fühlt. Eine neue Beklemmung drückt ihn nieder, als setze sich der Teufel selbst auf seine Brust. Ohnmächtig will er seinem Gott nicht gegenübertreten. Auf keinen Fall.

Man hat ihn umgebettet von dem kleinen Schlafzimmer nebenan auf die lederne Ruheliege hier im Wohnraum. Er weiß, sein irdischer Weg geht zu Ende, hier und jetzt. Unruhe treibt ihr Unwesen im Raum, stört. Sein Sermon von der Bereitung zum Sterben kommt ihm in den Sinn, den er damals verfasst hat für seinen Kurfürsten. Ja, es ist wirklich so, wie er es beschrieben hat, vor mehr als zwei Jahrzehnten schon. Wer auf Gottes Gnade vertraut und auf Jesus Christus, den kann das irdische Ende nicht schrecken. Ja, die Schmerzen quälen, sein Körper verschlingt sich innerlich, die teuflischen Geister suchen ihn heim. Aber da ist keine Angst. Kein Entsetzen. Der gnädige Gott wird ihm ein Tor öffnen, er wird eingehen in reines Licht, ewiges, in unendliche Leichtigkeit, ewige, in ein himmlisches, ewigliches Leben. Und doch ist es für ihn nun ganz anders gekommen, als er es sich damals vorgestellt hat in seinem Sermon. Denn er stirbt nicht für sich allein.

Man wird eine Totenmaske von ihm nehmen oder ein Bild zeichnen, um sein Antlitz in dem Augenblick zu bewahren, in dem er Gott gegenübertritt. Als Gewähr für die ganze Welt, dass er gen Himmel fährt. Und nicht in die Hölle. Sein friedliches Antlitz im Tod, ein Beweis für seine Anhänger und gegen seine Feinde in Rom. Seine letzte Stunden würden alle in ihren Bann ziehen: Freund wie Feind. War er friedlich gestorben wie ein Heiliger? Oder unter Flüchen und Verwünschungen, weil er als Ketzer schon das Fegefeuer erblickt hatte?

Ich kann nicht so weggehen, wie ich möchte. Allein im Angesicht des Herrn. Nur für mich. Immer noch, selbst jetzt, elend liegend, stehe ich, kann nicht mehr anders, auf der Kanzel, vor der Gemeinde, predige vor aller Augen und Ohren. Mein Leben ist nicht für mich, mein Sterben gehört nicht mir, sondern Ihm, dem Herrn, und all den Seinen.

Der Druck auf seinem Herzen krampft sich in den ganzen Leib hinein, krallt sich fest, nimmt kein Ende mehr. Er spürt Hände, die an ihm zerren und zupfen, warme und kalte Tücher an ihm reiben, hört seinen Namen rufen. Wie sie sich an ihm zu schaffen machen, ist unangenehm, stört ihn in seiner letzten Hinwendung zu seinem Herrn. Und tut zugleich so gut. Seine Lieben sind um ihn.

Ist auch Antonius da?

Er spürt die Menschen im Raum, ertastet seinen Freund Justus Jonas an seiner Seite, der alles festhält und aufzeichnet, was noch geschieht, hört aus der Ferne die Stimmen seiner Söhne, Paul und Martin sind bei ihm. Und wieder überkommt ihn diese Dämmerung. Er sehnt sich in sie hinein. Sie würde ihn so warm umfangen wie einst seine Katharina. Und ihn schließlich erlösen aus seinem irdischen Dasein, befreien von diesem schweren, aufgedunsenen Körper, der so viel in sich hineingefressen hat und wieder ausgespien, der ihm so reichlich Lust und Wohlergehen war wie Hölle und Qual. Befreien von der gefräßigen Gicht in seinen Gliedern, von den stechenden Schmerzen in der Brust, die sich in Wellen von Nadelstichen verwandeln und in den linken Arm ergießen, befreien von seinem notorischen Schwindel, seinen ewig quälenden Harnsteinen.

Er ist mein Kerker geworden, dieser Leib, meine Folterkammer.

Er fühlt, wie Angst in seinen Kopf hineinzukriechen versucht, Schmerz, Beklemmung, fühlt, wie die teuflische Marter in ihm Oberhand gewinnen will. Das darf er nicht zulassen. Sein Kampf mit sich und dem Teufel ist noch nicht zu Ende.

Martin Luther spricht ein Gebet, nein, sprechen kann er es nicht mehr, auch sein Atem geht so schwer, trägt seine Worte nicht länger hinaus in die Welt, wie er es ein Leben lang konnte, sein Atem versiegt und mit ihm die Wortmacht, die ihm geschenkt war als Gabe Gottes. Es ist eher ein Murmeln, ein Lallen, das nur er selbst noch versteht. Aber er kann in dieser Schwäche seinen Gott nicht finden, gerät auf Abwege, die ihn wegführen von ihm. Wieder greift die Ohnmacht nach ihm.

Er kämpft an gegen die Finsternis. Immer schon. Auch auf dem Weg hierher nach Eisleben war das so. Seine letzte Reise. Am 23. Januar waren sie in Wittenberg aufgebrochen, er zusammen mit seinen drei Söhnen Johannes, Martin und Paul. Und mit Johannes Aurifaber und Ambrosius Rudtfeld, seinen getreuen Mitarbeitern. Vom 24. bis 27. Januar hatten sie in Halle bei seinem Freund Justus Jonas Station gemacht. Sie wären ohnehin nicht weitergekommen. Ein wildes Hochwasser verwandelte die friedliche Saale in eine reißende Flut. In der Marktkirche hatte er über die Bekehrung des Paulus gepredigt. Dann konnten sie endlich weiter. Auch Justus Jonas hatte sich angeschlossen.

Am Tag darauf, bei Unterrißdorf, hatten sie ihn angefallen: Ein eiskalter Wind griff durch den Wagen hindurch an seinen Kopf, als wollte er ihm das Hirn zu Eis gefrieren lassen, Schwindel, Ohnmacht, Schwitzen, Herzbeklemmung, Atembeschwerden. Eine Herzattacke im Reisewagen. Ein persönlicher Angriff. Aber keine Attacke von den bösen Geistern, die der Teufel auf ihn hetzte. Nein. Es waren die Juden, die den kalten Wind ausgeblasen hatten, um ihn umzubringen. Diese bösesten Übeltäter der Christenheit, diese unbekehrbaren Glaubensfeinde, die Mörder Jesu Christi. Sie trachteten ihm nach dem Leben. Wie gut, dass er das noch in Eisleben bei den Grafen zur Sprache gebracht hatte.

Man muss sie austreiben aus den christlichen Gemeinden, diese Juden. Vernichten. Wie den Teufel und den Antichristen.

Sie nesteln an ihm herum. Er spürt Hände auf seinem Leib. Düfte reizen seine Nase, Aquavit, Lavendelwasser, Rosenessig. Stärkungsmittel, die Graf Albrecht und seine Gemahlin mitgebracht haben. Sie massieren ihn, reiben ihn ein, reden auf ihn ein, wollen ihn einfach nicht loslassen. Aber er hat den Tod doch schon lange erwartet, so oft mit seinen Freunden darüber gesprochen, hat sich und sie mit Sprüchen aus seinem Psalter getröstet. Die Stimmen klingen gedämpft wie durch eine Nebelbank hindurch. Er fürchtet sich nicht. Warum lassen sie ihn nicht endlich gehen, warum zerren sie immer noch an ihm herum.

Seine Schmerzen beginnen zu kochen, drohen ihn zu überwältigen. Er stöhnt, röchelt, sammelt seine ganze Kraft und legt sie in sein letztes Gebet:

„Mein himmlischer Vater, ewiger, barmherziger Gott! Du hast Deinen lieben Sohn, unsern Herr Jesus Christus offenbart. Den hab ich gelehrt, den hab ich bekannt, den liebe ich und den ehre ich als meinen lieben Heiland und Erlöser, welchen die Gottlosen verfolgen, schänden und schelten.“

Jetzt ist sein Kopf ganz klar. Erleuchtet wie damals in der Klosterkirche in Erfurt, als er im gemeinsamen Gebet mit seinem Freund Antonius zum ersten Mal erlebte, wie reines Licht selbst die tiefste Finsternis überstrahlt. Antonius. Antonius. Was hatte er getan? Wo ist er? Ist er hier? Jetzt. Bei ihm.

Justus Jonas und die anderen hören kaum noch, was er sagt. „O Herr Gott … Dr. Jonas, mir ist so übel … drückt so hart um die Brust ... in Eisleben bleiben.“ Er stammelt etwas, kaum noch zu vernehmen. Vielleicht: „… Antonius, verzeih auch du … Gnade … ich war‘s nicht ...“ Vielleicht auch etwas anderes. Niemand versteht es so ganz genau. Auch Justus nicht. „… Nimm mein Seelchen zu dir.“

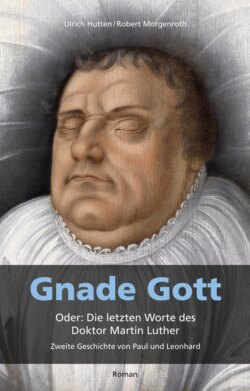

Der Maler Lukas Furtenagel aus Halle zeichnet den toten Reformator am nächsten Tag. In der Cranach-Werkstatt in Wittenberg werden daraus zahlreiche Gemälde hergestellt. Lutherbilder, sie sind gefragt. Sofort. In allen Variationen. Und zu allen Zeiten.

*****

Auf Befehl des Kurfürsten werden sein Freund Justus Jonas und der Mansfelder Hofprediger Michael Cölius ihren Bericht über Luthers letzte Worte und über sein Sterben so lange und so oft umschreiben, bis er eine Botschaft vermittelt, die genehm ist. Das Dokument erscheint nur wenige Wochen danach im Druck und verbreitet sich wie ein Lauffeuer in ganz Europa. Von einer anderen Lüge kündet bis heute in Eisleben eine purpurrote Tafel in güldenen Lettern: „In diesem Hause starb Dr. M. Luther den 18. Februar 1546.“ Aber es steht nicht mehr, Luthers Sterbehaus. Und stand dort nie.