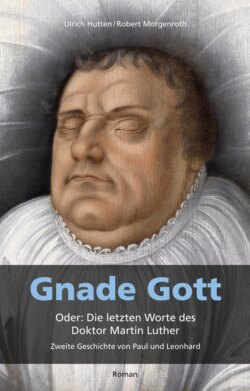

Читать книгу Gnade Gott. Oder: Die letzten Worte des Doktor Martin Luther - Ulrich Von Hutten - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2 Paris, Gotha

ОглавлениеPaul Wiesensees Blick folgte den glänzenden Perlen auf Irmgards Körper, sie sammelten sich an gewissen Stellen, vereinigten sich zu dünnen Rinnsalen, mäanderten über ihre braune Haut, sickerten in das weiße Frottee hinein, das sie unter sich geschoben hatte. Der Oriental-Chill-Out-Aufguss schwängerte die Luft mit feucht-aphrodisierenden Aromen und ließ die Temperaturen zum Siedepunkt steigen. Wieder einmal schwitzten sie gemeinsam in der Caligula Therme, hatten im Kultbad der Kurstadt eine gute alte Tradition aus ihrer Studentenzeit wieder aufleben lassen. Jetzt, nachdem Paul seiner Redaktion in der Südwestdeutschen Allgemeinen Adieu gesagt hatte, um in den vorzeitigen Ruhestand zu entfliehen, war ihm so etwas wieder vergönnt.

Immer wenn er Irmgard nackt sah, wurde er ein wenig neidisch. Sie war ja auch nicht mehr die Jüngste, aber immer noch rank und schlank, die Rundungen ausgenommen, die ihre Fraulichkeit wohlgefällig zur Geltung brachten. Nicht, dass ihn das erregt hätte. Darüber waren die langen Jahrzehnte ihrer Uraltfreundschaft hinweggegangen. Er ärgerte sich eher, wenn er dann an sich selbst herunterschaute. Wenn er den Bogen verfolgte, den seine Rinnsale nahmen, um die mächtige Wölbung seines Bauches herum, hinunter in ein Niemandsland faltiger Wellen. Leicht resigniert gestand er sich ein, dass hier noch viel abzuarbeiten wäre, wollte er auch nur annähernd jenes Ebenmaß erreichen, das er sich zuweilen ausmalte, in einem Wunschbild seiner selbst. Sisyphusarbeit, sagte er sich und dachte an die herrlichen kulinarischen Verlockungen, denen er wieder so aufgeschlossen war, an seine zurückgewonnene Offenheit für hingebungsvolle, genießerische Momente, die das Leben auch für ihn wieder bereithielt.

Das war noch nicht sehr lange so. Eigentlich war es sogar ein Wunder, dass er wieder so relaxen konnte. Sie entspannten sich im Sprudelbecken, im Hintergrund sphärische Wohlklänge zu leuchtenden Wechselprojektionen exotischer südlicher Sandstrände. Paul ließ seine Gedanken unter Palmen spazierengehen, gab ihnen freien Auslauf dem Meer entlang, als sie ihm plötzlich wieder erschien, die Frau, die sein Schicksal war. Und er das ihre. Charlotte.

Sie war während einer Recherche seine Informantin gewesen und unversehens seine Geliebte geworden. Und am Ende das unselige Opfer einer brutal sadistischen Hinrichtung. Das alles lag nicht einmal zwei Jahre zurück. Und nachts verwandelte es Pauls Schädel noch immer in eine trostlose Wüste, aus der bedrückende Alpträume emporstiegen. Es war bereits der zweite Schicksalsschlag, der ihn getroffen hatte. Nach dem Krebstod seiner ersten großen Liebe, seiner Frau Christiane, der Mutter seiner Kinder. Charlotte hatte ihn nach vielen frauenlosen Jahren aus seinem Witwerleben geholt. Kaum hatte er dieses späte Glück richtig erfasst und angenommen, starb auch sie, vergewaltigt, ermordet, aufgehängt an einem Fleischerhaken. Wochenlang war er in wortlosen Trübsinn versunken, hatte seine Schuldgefühle aus dem Leib zu saufen versucht, sich verschanzt und eingebunkert in seiner Wohnung, schier den Verstand verloren. Bis ihn seine Enkelkinder wieder zum Leben erweckten und Leonhard ihn aufsuchte.

Leonhard war Pauls Freund. Ihre Verbundenheit empfand Paul als Geschenk, weil sie alle nur denkbaren Höhen und Tiefen schon überstanden hatte und jederzeit als lebender Beweis für die Unsterblichkeit wahrer Freundschaft herangezogen werden konnte. Eines Tages, seine Enkelkinder hatten ihn gerade erst dazu bewegt, seinen selbst gemauerten Kerker tastend zu verlassen, eines Tages war Leonhard mit seinem mattbraun schimmernden Jaguar vorgefahren, hatte ihn eingepackt und war mit ihm gen Süden gedüst, über die Alpen hinweg, hinein in ihr ewiges Sehnsuchtsland, jenes, wo die Zitronen blühen. Das hatte ihn gerettet. Es waren Leonhard und seine alte Schulfreundin Irmgard, die ihm nach Charlottes Tod die ersten Brücken zurück in sein Leben bauten.

Jetzt also war er wieder in der Lage, es sich gut gehen zu lassen, der Redakteur im Ruhestand Paul Wiesensee, nicht selten in diesem mit Jugendstilkacheln aus der Karlsruher Majolika ausgestatteten Badetempel der Kurstadt. In jüngeren Jahren hatte er sich über das biedere Kurgeschehen oft lustig gemacht. Aber jetzt, wo ihn immer wieder neue Zipperlein plagten, war es ein Segen, die wohltuenden Wellness- und Gesundheitseinrichtungen so nah bei sich zu haben. Vor allem die Therme wurde ihm zum Jungbrunnen, je älter er wurde. „Mens sana in corpore sudando“, lautete sein persönliches Credo vom gesunden Schwitzen. Wasser als Labsal für Körper und Seele, das kannten schon die alten Römer, denen man hier an Decken und Wänden künstlerisch huldigte.

„Ja, Ruhestand“, konnte er lachend antworten, wenn ihm zwischen Sauna, Kaltwasser- und Sprudelbecken ein anderer Müßiggänger über den Weg lief. Gerne plauderte er im warmen Wasser mit allen möglichen Bekannten über alles Mögliche. Erinnerte sich an der Bar bei einem alkoholfreien Weizen alter Geschichten, kommentierte die aktuelle Stadtpolitik, die Lage der Welt, die Türkei, die Flüchtlingsdramen, die syrische Hölle, Donald Trump und die neuesten Pächterwechsel in den Restaurants. Nur Fragen zu Charlotte und den Umständen ihres Todes blockte Paul rigoros ab, auch wenn sie gar nicht immer aufdringlich gemeint waren, sondern Sympathie und Mitgefühl ausdrücken sollten. Dieses Unglück war seine Privatangelegenheit und Irmgard neben Leonhard eine der wenigen Vertrauten, mit denen er über sein Trauma sprach.

Ruhestand hieß auch: Paul Wiesensee schrieb nur noch, was ihn wirklich bewegte. Ein wahres Luxusleben, schwärmte er, als er mit Irmgard zur Bar hinüber schlenderte. Er unternahm jetzt mehr mit seinen Enkeln, mit Malu, Ole und mit Lina, mit der er an ruhigen Nachmittagen sein spät entdecktes Talent zum Basteln auslebte. Dabei war Malu immer noch seine Lieblingsenkelin. Mit ihr war er oft ins Märchentheater gegangen oder hatte sie zur Kinderchorprobe in die Kreuzkirche begleitet, ihr vorgelesen, vorgesungen, Gedichte gereimt, Quatsch gemacht. Jetzt, wo ihr Eintritt in die Pubertät nicht mehr zu übersehen war, neigte Malu deutlich mehr zu eigenen Unternehmungen, war, zu Pauls Verdruss, lieber mit ihren Tennisfreundinnen unterwegs als mit ihm. Aber er sah grummelnd ein, dass solche Veränderungen dem natürlichen Lauf der Dinge entsprachen.

Eine Konstante blieb hingegen sein spezielles Verhältnis zu Leonhard. Der stammte wie er selbst aus dem Südwesten, hatte aber sein Glück im Nordosten der vereinigten Republik gefunden, als Privatier an einem Seeufer einer ehemals preußischen Residenz. Sein Glück hieß Karla. Der ungewöhnliche Bund der Freunde hielt auch solche Entfernungen aus. Er reichte bis an den Anfang der 1970er Jahre zurück, als beide in Heidelberg studiert und ihre journalistische Laufbahn gestartet hatten. Leonhard promovierte zum Dr. phil. und machte als Chefredakteur diverser Polit-Magazine Karriere, Paul blieb als Lokalredakteur seiner Kurstadt treu. Mindestens einmal in der Woche telefonierten sie. Und immer wenn es einem von beiden dringlich war, dann ließ er es bei dem andern klingeln, tagsüber und auch noch nachts, wenn es nottat. Manchmal hörten sich ihre Gespräche an wie die eines alten Ehepaars. Mal ging es herzlich zu, mal zänkisch, mal schonungslos. Speziell politische Gefechte ̶ Leonhard ein linksliberaler Altachtundsechziger, Paul ein traditioneller Sozialdemokrat ̶ gingen nicht immer ohne Schrammen ab.

Aber mit den Jahren ging es politisch immer weniger zur Sache. Inzwischen galten ihre Vorlieben ̶ neben lukullischen Genüssen ̶ eher dem Fußball, den sie als Spiegel wirklichen Lebens betrachteten, sowie schöngeistigen Dingen, die das wirkliche Leben zu transzendieren vermochten. Sie gönnten sich Bundesliga, gerne auch im Frauen-Fußball, Bach, Beethoven, Schubert, Schiller, Fontane und Hölderlin, historische Biografien auch und Kriminalromane zwischendurch, machten sich auf dies und jenes aufmerksam. Leonhard mochte darüber hinaus seine Freundin Karla, die vor allen anderen und über die Maßen, aber auch Jazz, Anna Mühe und Shakira, zumal wenn sie auf Spanisch sang. Pauls spezielle Neigungen galten seinen geliebten Töchtern und Enkeln, seinen Büchern, die sich in seiner Wohnung bis an die Decke stapelten, und ganz besonders, inzwischen wieder, seinen nächtlichen Schachpartien auf schach.de. Seit das so war, gerieten sich die Freunde seltener in die Haare. Paul hielt das für einen Ausfluss ihrer Altersweisheit, Leonhard für die Folge gesunkener Hormonspiegel.

Seit beide nicht mehr tagtäglich in den Berufsstress eingespannt waren, trafen sie sich wieder häufiger. Auf halbem Wege. In Weimar zum Beispiel, in Meiningen oder Erfurt. Und seltsamerweise immer wieder in Gotha. Dort hatten sie einst bei einem gemeinsamen Ausflug, noch zu realsozialistischen Zeiten, einen Broiler vertilgt. Paul würde nie die vielen nutzlosen Formulare vergessen, die sie ausfüllen mussten, um endlich an ihr Hähnchen zu kommen. Mit fortschreitendem Alter bestand Paul noch eindringlicher darauf, schon immer gewusst zu haben, dass dieses System untergehen würde. Auf Gelegenheiten, dies in aller Deutlichkeit auszusprechen, verzichtete er selten. Und Leonhard musste sich dann wieder einmal anhören, er sei damals nicht mit solcher Weitsicht gesegnet gewesen. Pauls notorisches DDR-Bashing ging Leonhard zuweilen auf den Keks.

***

„Leonhard, hör zu, ich habe gerade einen saustarken Perser abgemurkst. Elo 1820! Der hat am Ende nur kurz gezappelt.“

Leonhard brummelte ein bedeutungsloses „Hm“ ins Telefon. Im Hintergrund hörte Paul Leonhards steinaltes Graupapageien-Pärchen lärmen, Friedel und Rolli, die undefinierbare Schreie von sich gaben. Sie hatten immer noch ihre unüberhörbare Freude daran, jedes Geräusch nachzuäffen, vorzugsweise Klingeltöne von Telefonen, aber auch, was Menschen so alles von sich gaben.

Einmal mehr war Paul enttäuscht, dass Leonhard so spröde auf seine Schacherfolge reagierte. Selbst nach so vielen Jahren verstand es sein Freund nicht, Pauls Genialität im Kampf gegen die Denksport-Goliaths dieser Welt angemessen zu würdigen. Nur wenn Leonhard überaus gut gelaunt war, brachte er mal einen Glückwunsch über die Lippen. Allenfalls hörte er sich noch die Berichte von den virtuellen Weltreisen an, die Paul in langen Nächten auf den Online-Servern von schach.de absolvierte. Eines Tages würden sie zusammen nach Kalmückien reisen, einen buddhistischen Staat am Rande Europas, wo an jeder Straßenecke ein Schachbrett steht und man schon in den Windeln das Schachspiel erlernt.

„Vielleicht springt in Kalmückien der Funke auf dich über“, sagte Paul, der seine Animationsversuche nicht aufsteckte.

„Ich dachte immer, ihr Kriegsdienstverweigerer seid Pazifisten. Aber diese Haltung scheint bei dir passé zu sein.“

„Niemals. Leonardo! Ein Schachbrett ist das unblutigste Schlachtfeld der Welt.“

Leonhard sprang auf dieses Thema einfach nicht an. Stattdessen fragte er umso hartnäckiger nach Pauls letzter Reise in die reale Welt, einer Journalistenreise nach Rom, wo Paul eine imponierende italienische Kollegin namens Maria kennengelernt hatte. Sie arbeitete für Radio Vatikan. Unvorsichtigerweise hatte er Leonhard gestanden, dass sich bei ihm während dieser Begegnung ein eindeutiges Gefühl zurückgemeldet hatte, eine Sehnsucht, die er schon so gut wie vergessen hatte oder vielleicht auch traumatisch verdrängt, aber die er nun eindeutig wiedererkannte. Seither gab Leonhard keine Ruhe, hörte nicht auf, ihn auf die schöne Italienerin anzusprechen, wollte dauernd von ihm wissen, ob sich denn da etwas anbahnen könnte. Aber so war es nicht.

Diese italienische Kollegin und er, sie hatten sich spontan zusammengetan, weil sie sich umgehend und ausnehmend sympathisch fanden. Für Paul war es ungeheuer faszinierend, von ihr die neuesten Geschichten aus dem Innenleben des Vatikans zu erfahren, einer ihm völlig fremden und bis dahin unzugänglichen Welt. Ihre Schilderungen kamen ihm, aufgewachsen in einer protestantisch deutschen Arbeiterfamilie, vor wie Rauchzeichen aus der Verbotenen Stadt des Kaisers von China. Oder aus dem Moskauer Kreml. Ein ungeheurer, geheimnisvoller Machtapparat, der sich hinter kaum zu durchdringenden Mauern verbarg und nur Spekulationen Tür und Tor öffnete. Gespannt lauschte Paul Marias Schilderungen. Und ließ sich zugleich einhüllen von ihrer angenehm lebendigen Wärme, die ihm wohltat wie das warme Wasser der Caligula Therme. Aber er hatte es gespürt: Ihr Interesse an ihm hatte nicht dem Mann gegolten. Darauf wies Paul seinen Freund nun schon zum xten Male hin. Aber der glaubte ihm einfach nicht.

Paul stellte das Telefon in die Ladestation zurück und fasste sich an den Hals. Er tastete nach seiner Narbe. Das musste er tun. Jedesmal, wenn er am Telefon Leonhards Stimme vernahm, musste er diese Stelle an seinem Hals befingern. „Immerhin atmest du noch“, neckte ihn Leonhard. „Sei doch froh. Manch einer hätte dich sonst vermisst.“

Die Kerbe an seinem Hals war das Relikt einer Notoperation. Leonhard und er hatten eigentlich ein Festmahl feiern wollen, eine gegrillte Dorade, krönendes Fest für den Gaumen, Abschluss eines gelungenen Zugs durch das Nachtleben von Paris und versöhnlicher Schlusspunkt einer schwierigen Recherche, die auf dem Friedhof von Montparnasse zu Ende gegangen war. Doch um ein Haar hätte der Spaß ein tödliches Ende genommen. Nur ein entschiedener Schnitt in Pauls Luftröhre hatte ihm das Leben gerettet. Der Chirurg förderte ein mehr als zwei Zentimeter langes Drahtstück zu Tage, das offenbar aus einem billigen Grillpinsel in den Fisch geraten war. Seither konnte Paul es nicht lassen, das Abtasten dieser roten Rille an seinem Hals.

Zu seiner Erleichterung überkam ihn diese Marotte nicht immer. Nur wenn er mit Leonhard telefonierte. Und wenn er den Südfriedhof aufsuchte, um mit den beiden toten Frauen seines Lebens zu sprechen, seinen beiden großen Lieben, Christiane und Charlotte. Es waren nicht ihre Gräber, die ihm etwas bedeutet hätten. Mit Sepulkralkultur konnte er wenig anfangen. Er ging zu ihnen, weil er irgendwo, tief verborgen in seinem Innern, daran glaubte, dass seine Frauen nicht wirklich tot seien und dass er sie, vielleicht erst im Jenseits, wiedersehen würde. Dann begann er mit ihnen zu sprechen. Er erzählte Christiane von ihren beiden Töchtern und den Enkeln, fragte sie um Rat, hörte ihr zu. Und stellte sich vor, wie es wäre, wenn sie noch einmal dabei sein könnte bei den spätsommerlichen Radtouren entlang des großen Flusses. Die Zwiesprache mit Charlotte hingegen verlor sich meist in eine Leere, die alle Worte verschluckte. Nur Bilder blitzten gelegentlich auf. Schöne und schreckliche. Diese Wunden waren noch nicht vernarbt. Paul fasste sich an den Hals.

***

„Leonhard, stell dir vor, ich habe heute einen grandiosen Auftrag bekommen.“ Paul war völlig euphorisch. „Ich soll über Martin Luther schreiben. Eine komplette Seite.“ Von solchen Höhenflügen hatte Paul geträumt, als er noch in den Ebenen des journalistischen Alltags rackerte. Schon seit Jahren war er nach getaner lokaljournalistischer Arbeit seinen wahren Neigungen nachgegangen, hatte in seiner freien Zeit die losen Fäden seines Studiums der Geschichtswissenschaften und der Germanistik wieder aufgenommen. Besonders seine architektur- und kirchenhistorischen Bücher, die er nebenberuflich publizierte, hatten ihm weit über die Kurstadt hinaus Renommee verschafft.

Es kam also nicht von ungefähr, dass Dr. Johannes Buchsteiner ihn für einen solchen Luther-Beitrag zu gewinnen suchte. Buchsteiner war der Chefredakteur der Neuen Evangelischen Sonntagszeitung, die am Sitz des Landesbischofs erschien und bundesweit beträchtliche Auflagen erreichte. Paul Wiesensee, so kam er auf ihn zu, solle einen Überblicksartikel schreiben, der die Flut der vielen Neuerscheinungen zum Luther-Jubiläumsjahr bändige und kritisch sichte. Es gehe darum, all die angeblich neuen Funde und Befunde, Erkenntnisse und Sichtweisen auf diesen evangelischen Kirchenvater und vor allem auf diesen Geschichtsgiganten im Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit für ein breites, evangelisch orientiertes Publikum aufzubereiten, aber in Stichproben auch selbst ̶ an Hand von Primärquellen ̶ kritisch zu überprüfen.

Das sei sicher sehr anspruchsvoll, lockte ihn Dr. Buchsteiner. Aber Paul Wiesensee könne sich dafür ruhig die nötige Zeit nehmen und aus diesem besonderen Anlass einmal gründlicher in den einschlägigen Archiven stöbern, als es sonst möglich wäre. Da stoße man heute noch auf beträchtliche Überraschungen, so wie kürzlich in der Bibliothek der Universität Kiel, wo gerade Blätter des legendären Thesenanschlags vom 31. Oktober 1517 entdeckt worden seien. Paul habe doch ein Händchen für das Auffinden solcher Schätze, schmeichelte ihm Buchsteiner. Der Ruf von Pauls Spürnase hatte sich herumgesprochen, nachdem er für sein Buch über die Frankfurter Paulskirche ungewöhnliches Quellenmaterial entdeckt und ausgewertet hatte.

Buchsteiners Offerte hatte sowohl den Historiker wie den Journalisten Paul sofort entflammt. Martin Luther, das war ein Held seiner Kindheit, hatte mit fortschreitender Adoleszenz ähnlich eindrucksvolle Gestalten wie Siegfried, Robin Hood und Winnetou hinter sich gelassen. Luther, der Mann, der sich furchtlos Papst und Kaiser widersetzte und der nur seinem eigenen Urteil, seinem Gewissen verpflichtet war. Der Titan der deutschen Sprache. Und nun sollte er, Paul, über diesen großen Mann schreiben.

Aber Honorare und Spesen?

„Kein Problem“, ließ ihn Dr. Buchsteiner von seinem großen schwarzen Ledersessel herab wissen, während er sich mit den Ellbogen auf den Schreibtisch stützte und etwas gönnerhaft die rechte Hand spreizte. „Für das 500. Jubiläum haben wir einen Sonderfonds mit einigem Spielraum. Einen solchen Jahrestag wie den 31. Oktober 2017 feiern wir doch nur einmal im Leben.“ Dr. Buchsteiners Gesichtshaut glänzte rund um die dunkle Hornbrille. Er hatte Paul ziemlich verblüfft mit solcher Großzügigkeit.

„Gratuliere.“ Dieses Mal stieß Paul bei seinem Freund auf Widerhall. „Das klingt ja überaus erfreulich. Ist das nicht ein Projekt, das du ohne meine moralische Unterstützung und meinen unersetzlichen, ja unübertrefflichen Informationshintergrund gar nicht schaffen kannst?“

„Meinst du wirklich? Haben wir uns nicht geschworen, künftig die Finger von gemeinsamen Recherchen zu lassen und nur noch fiktive Krimis zu schreiben?“

„Richtig, Paolo. Aber erstens haben wir damit überhaupt noch nicht angefangen. Und zweitens können wir doch gar nicht aus unserer Haut. Was soll denn bei diesem Thema gefährlich werden? Alle Beteiligten sind schon seit 500 Jahren tot. Ganz im Ernst: Wenn ich dabei ein wenig mitmachen darf, das würde mir Spaß machen. Wollen wir uns nicht treffen? In Gotha oder in Erfurt? Oder in Eisenach.“

„Klar“, Pauls Reaktion kam prompt. „Auf ins Lutherland. Seit einem Vierteljahrhundert gehört es wieder zu uns. Allein das ist ein Grund zu feiern. Vielleicht mit einem Broiler und paar Humpen Augustiner.“

Doch mit dieser Bemerkung stach Paul in ein Wespennest.

„Hast du gerade wirklich gesagt: gehört wieder zu uns? So kann doch nur ein kolonialistischer Wessi daherreden, für den die Wiedervereinigung bloß eine feindliche Übernahme war. Ihr da drüben habt immer noch nichts kapiert nach mehr als 25 Jahren.“

„Kolonialistisch? Ich lach mich tot. Das ist gesamtdeutsch. Wenn hier einer Kolonialist ist, dann doch wohl du, der mit seinen Papageien in einer schicken Eigentumswohnung sitzt, an einem ehemals sozialistischen See. Und ausgerechnet du willst einen auf Ossi machen?“

„… ach, ach ...“, hörte er sein Echo aus den Schnäbeln von Leonhards gefiederten Mitbewohnern.

Da war sie wieder einmal, eine dieser unerquicklichen Situationen, eines dieser Duelle, in welche die Freunde unversehens hineingerieten und in denen jeder dem anderen die meisten Stiche versetzen und mindestens Sieger nach Punkten sein wollte. Früher konnte sich das zu einer echten Krise auswachsen. Aber inzwischen bewährte sich ihr Ausweg. Sie brachen das Ganze einfach ab, bevor es in gegenseitige Verletzungen ausartete und entschieden ihre Streitfrage kurzerhand mit einer Runde Schnick-schnack-schnuck. Der glückliche Sieger erhielt einen Rechthaber-Punkt. Oder gleich hundert. Und aus die Maus. Heute war Paul der versöhnliche und großzügige Punktespender. Und der Neu-Brandenburger Leonhard mit dem südwestdeutschen Migrationshintergrund nahm sie grinsend an.

„Weißt du noch, Leonhard, wie wir Anfang der 80er auf die Wartburg gepilgert sind, als uns die Aufpasser der Volkspolizei noch auf den Senkel gingen? Es ist einfach wunderbar, dass wir heute ganz unbehelligt noch einmal checken können, ob es wirklich der Teufel war, nach dem Junker Jörg das Tintenfass geworfen hat.“

„Ja, so ist es. Ich bin schon ziemlich gespannt darauf, was alles so abgeht im Luther-Jahr. Vielleicht kommt ja der Papst nach Wittenberg. Zutrauen würde ich es ihm.“

***

Schon wenige Tage später zündete Paul seinen betagten, aber umso inniger geliebten VW-Käfer und knatterte los gen Thüringen. Eisenach, Erfurt und Eisleben, Luthers Geburts- und Sterbeort, standen auf dem Programm. In der Ortseinfahrt von Gotha stieß der Motor zuerst unnatürliche Laute aus, dann stotterte, röchelte, verstummte er. Der ACE schleppte den Oldtimer, Jahrgang 1976, ab in die nächste Werkstatt, einen etwas heruntergekommen wirkenden Flachbau unter gewelltem Betondach, in dem offenbar schon zu DDR-Zeiten an Autos gewerkelt worden war. Schrillgrelle Reklameschilder ließen den mausgrauen Rest des Anwesens noch trister erscheinen. Typenoffen, stand über dem Garagentor. Reparaturen aller Art.

Es war mindestens ein Kolbenfresser. Jedenfalls ließ eine dunkle Qualmwolke nichts Gutes ahnen, als Paul am Heck die Motorklappe öffnete.

„Da geht nichts mehr. Verschrotten Sie das Ding, wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf!“

„Geht nicht, ich brauche ein Auto.“

Der Werkstattmann zupfte an seinem ölverschmierten roten Overall und ging um das Auto herum. Rostbeulen vom Dach bis in den Boden und den Rahmen, ein Trittbrett, das sich löste, eine Kurbel am Beifahrerfenster, die sich nicht mehr bewegen ließ. Dass man die Heizung nicht mehr abstellen konnte, war noch das geringste Übel. „Wie kam der überhaupt durch den TÜV?“ Er empfahl Paul einen gut erhaltenen Wartburg 353. 50 PS, Baujahr 1986, TÜV neu. „Für Sie ein Sonderpreis, 750 Euro. Der fährt noch volle Kraft. Sozialistische Wertarbeit.“ Ein Wartburg. In Pauls Kopf erschien unverzüglich Martin Luther als Junker Jörg und er geriet einen Moment ins Schwanken. Er rief Leonhard an, um sich zu beraten.

„Der Mann hat völlig Recht“, tönte Leonhard umstandslos. „Echt … echt ...“ hörte Paul die Papageien in Leonhards Hintergrund echoen. „Schmeiß sie endlich weg, deine alte Karre. Stinkt doch bloß wie eine Dreckschleuder und säuft Sprit wie ein Alkoholkranker.“

„Du meinst wohl deinen Jaguar“, konterte Paul.

Leonhard lachte. „Der steht im Gegensatz zu deinem Schrotthaufen nicht kaputt in einer Werkstatt, sondern fahrtüchtig in unserer Tiefgarage.“

Aber Paul war sich schon im Klaren. Er liebte seinen alten, käferbuckeligen, momentan nicht mehr fahrbaren Untersatz umso mehr, je mieser und madiger ihn Leonhard am Telefon zu machen suchte. Und, um sein romantisches Gefühl mit einem unschlagbar rationalen Argument zu tarnen, griff er in das alleroberste Regal seines ordentlich sortierten Vorrats an Begründungen.

„Leonhard“, sprach er, „hier geht es ums Prinzip. Das verstehst du nicht. Ich bin und bleibe ein entschiedener Gegner der Wegwerfgesellschaft. Bei mir werden keine Ressourcen verschleudert.“

Mit dem Käfer war Paul schon weit in die Türkei, nach Sizilien und bis Granada gefahren. Was bedeutete da schon ein bisschen Rost? Für ihn bildeten die bräunlichen Beulen eine Art Patina, die obendrein fabelhaft zusammenpasste mit seinem eigenen rötlichen Lockenkopf. Sicher, die Autohaut wirkte etwas angegriffen. Aber hatten sich nicht auch ein paar graue Tupfer in sein Haar eingenistet nach Charlottes Tod? Natürlich, der Lack war etwas ab, aber doch immer noch ähnlich tragfähig wie sein alter blauer Dufflecoat, zu dem er seit Jahrzehnten greifen konnte, wenn ihm kalt war. Sein Käfer war ganz einfach ein wunderbares Gefährt. Wer das nicht erkennen konnte, dem war nicht zu helfen.

Paul war nun ganz mit sich im Reinen. Er bestand auf der Reparatur, drang darauf, sie zwischen alle anderen Kundenaufträge zu schieben, und hoffte, es werde den Männern der Garage gelingen, auf die Schnelle einen Austauschmotor sowie die erforderlichen Ersatzteile aufzutreiben, quasi von heute auf morgen. Danach fuhr er mit dem Taxi ins Hotel am Schlosspark. Die Spesen waren kein Problem. Das hatte Dr. Buchsteiner versprochen.

Sein intuitives Vertrauen in die Leistungsfähigkeit dieser leicht abgehalfterten Werkstatt am Stadtrand von Gotha gründete auf einer Geschichte aus der DDR, die ihm Leonhards Freundin Karla kürzlich erzählt hatte. Karla war Kinderärztin und in ihrer Geschichte ging es um Rudolf. Damals war ein reger Handel im Gange, unter der Hand, Ware gegen Ware. Geld war nicht viel wert. Und dieser Rudolf träumte davon, Medizin zu studieren, selbst dann noch, als er das ihm zugewiesene Studium der Ökonomie längst absolviert hatte und mit der Leitung eines Delikatladens betraut worden war. Karlas Geschichte handelte davon, wie sich damals eine original ungarische Salami aus Rudolfs Delikatladen in eine Bohrmaschine und die Bohrmaschine wiederum in einen Studienplatz für Medizin verwandelte, und wie sich dank dieser wunderbaren Metamorphose Rudolfs Traum von seinem Traumberuf am Ende doch erfüllte. Er wurde Urologe. Dass ihn seine Freunde bis heute „Puller-Rudi“ rufen, wie Karla gestand, störte sein Glück nie.

Paul hatte gelacht, als er die Geschichte hörte. Aber nun setzte er seine ganze Hoffnung darauf, dass derart grandiose Organisations- und Improvisationskünste nicht einfach untergegangen sein konnten mit der von ihm so oft gescholtenen DDR. Zwei Tage später brauste er frohgemut nach Eisleben weiter. Mit einem gebrauchten Austauschmotor, einer funktionstüchtigen Fensterkurbel, einer Heizung, die man auch wieder abstellen konnte und einem angeschweißten Trittbrett. Sogar eine kleine Entrostung und Nachfärbung hatte die Werkstatt hinbekommen. Das Dunkelblau der Käfer-Karosserie kam wieder besser zur Geltung. Ich muss auch meinen Dufflecoat mal wieder zur Reinigung bringen, dachte Paul und umarmte den Automechaniker zum Abschied, heilfroh, sein geliebtes Vehikel wieder zu haben. Er hatte dafür ein bisschen mehr bezahlt als der Wartburg 353 gekostet hätte. Aber das war ihm egal.

Gut gelaunt erreichte er Eisleben, wo gerade ein neues Luther-Zentrum eröffnet worden war, bestückt mit Archivalien, Dokumenten und Material, aus allerlei lokalen Lagerstätten zusammengetragen, systematisiert und katalogisiert. Paul suchte gezielt nach Spuren der Konfrontation zwischen Kaiser Karl V. und Martin Luther auf dem Wormser Reichstag 1521. Da müsste es historisch noch einige weiße Flecken geben, dachte er, die er bunt einfärben könnte aufgrund später verfasster Berichte, Aufzeichnungen, zeitgenössischer Einschätzungen. So wäre dem Drama von Worms vielleicht eine Wendung zu geben. Schließlich war manches noch reichlich rätselhaft: Wie kam es, dass dieser Kaiser das zugesicherte freie Geleit tatsächlich einhielt? Dass es in Worms anders lief als hundert Jahre zuvor bei dem armen Jan Hus in Konstanz? Hatten die Diplomaten der Landesfürsten ihre Hände im Spiel? Welche Absprachen waren getroffen worden? Oder hatte Luther wirklich alles auf eine Karte gesetzt? Hatte er es wirklich riskiert, als Ketzer verbrannt zu werden?

Paul kam nicht weit. Was ihn interessiert hätte, fand er nicht. Manches schien ihm wie willkürlich beiseite geschafft, anderes wohl einfach verloren in den Irrungen und Wirrungen der Jahrhunderte. Mit Sicherheit hatte es eine Rolle gespielt, dass viele in Luther seinerzeit einen Heiligen sahen und sich sein Sterbehaus unmittelbar nach seinem Ableben in einen Wallfahrtsort verwandelte. Alles, was von seiner Hand war oder was er je berührt haben konnte, mutierte zu einer anbetungswürdigen Reliquie. Ein Kult brach los, der bei dem Reformator selbst ganz sicher blankes Entsetzen ausgelöst hätte. Und ein ordentliches Donnerwetter. Mehr als 150 Jahre lang schnitzten Pilger kleine Splitter aus seinem Sterbebett und verehrten sie götzengleich in ihren Gemeinden, bis die lutherische Geistlichkeit einschritt und dem Spuk ein Ende machte. Alles, auch Drucke und Handschriften, wurde weggeräumt und im Verlauf der Jahrhunderte weiß der Teufel wohin gebracht. Man schloss das Haus, verbrannte das Bett. Ganz radikal. Pilgerglauben war des Teufels, katholischer Irrglaube, auch wenn er evangelisch daherkam.

Paul hatte keine Chance, hier noch etwas aufzustöbern, das halbwegs authentisch schien. Er blätterte ungeduldig und leicht genervt in einem Findbuch. Aber die Stelle im Regal mit der Handschrift, zu der eine Faszikelnummer hätte führen müssen, war leer. Eine Lücke. Seltsam. Stattdessen fand der Archivar einen Zettel mit dem Hinweis, dass eine Reihe von Luthers Handschriften in die Forschungsbibliothek der Universität Erfurt nach Gotha verlegt worden waren. Paul verschaffte sich auf dem Laptop eine erste Orientierung über den digitalen Katalog. Aber das war nicht sein Metier. Bei Paul waren Forschungen erst dann seriös, wenn er Papier mit Händen greifen konnte.

Ziemlich frustriert kehrte er Eisleben den Rücken und brummte mit seinem runderneuerten Käfer zurück nach Gotha. In der Forschungsbibliothek, fürstlich untergebracht im Schloss Friedenstein, fühlte er sich sofort heimisch und zugleich mächtig beeindruckt. Eine Ehrfurcht einflößende Sammlung abendländischen Kulturguts wartete hier auf ihn, rund achttausend kostbare Manuskripte, illustrierte mittelalterliche Prachtkodizes, neuzeitliche Gebrauchshandschriften in voluminösen Sammelbänden. In Latein, Deutsch, Griechisch, Französisch, Italienisch. Wertvolle Landkarten, die die Geschichte der Kartografie dokumentierten, unikale Pretiosen und kostbare Raritäten aus dem Orient. Im ehrwürdig holzgetäfelten Lesesaal, dessen Wandregale voll mit Fachzeitschriften, Lexika, Findbüchern und Standardwerken gefüllt waren, roch es nach Holz, Bohnerwachs und vergilbtem Papier. An den Tischen Nutzer mit allerfeinsten Tablets und Laptops. Paul sank in vergangene Jahrhunderte ein. Er saß nicht nur in einer der wichtigsten Bibliotheken des Landes. Er saß in einer Zeitmaschine, in der er direkt zu Martin Luther reisen konnte.