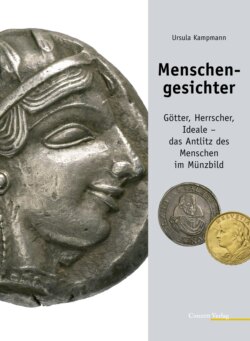

Читать книгу Menschengesichter - Ursula Kampmann - Страница 7

Im Namen der Götter

ОглавлениеAls die Münze in unserem heutigen Sinne irgendwann gegen Mitte des 7. Jahrhunderts v. Chr. in Kleinasien, vielleicht in Lydien, erfunden wurde, dachte noch niemand daran, auf ihr ein menschliches Antlitz darzustellen. Die Prägeherren schmückten die Vorderseiten ihrer Münzen mit dem, was wir heute als Wappen bezeichnen würden: mit Symbolen, die ein Benutzer mit der Familie des Prägeherrn oder der prägenden Stadt in Verbindung brachte. Zweck dieser frühen Darstellungen war es, mit dem Bild den exakten Wert des abgewogenen Stückes Metall quasi zu garantieren.

Samos (Ionische Insel). Elektronhekte, 600–570 v. Chr. Löwenkopf von vorne in einem Kranz (?). Rs. Unregelmässig vertieftes Quadratum incusum um Mittelpunkt.

Die Bilder änderten sich erst, als im Verlauf der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. die griechischen Städte die Münze für sich entdeckten. Erst in dieser zweiten Phase gewann das kleine, abgewogene Stückchen Metall seine epochale Bedeutung: Es wurde nicht mehr als eine genormte und garantierte, wertvolle Handelsware benutzt, sondern als ein Massstab, mit dem jeder Gegenstand und jede Tätigkeit hinsichtlich des Wertes gemessen werden konnte. Damit veränderte sich die Welt drastisch. Arbeitsteilung und Kleinhandel entstanden. Die Demokratie in ihrem klassischen Sinn wurde vorbereitet.

Die Münze gehörte zu den städtisch geregelten Angelegenheiten. Sie galt – wie die Gesetze oder die Längen- und Hohlmasse – für die gesamte Stadt, und mit ihr identifizierte sich auch die ganze Stadt. Somit musste das Münzbild ebenfalls etwas sein, in dem sich alle Bürger einer Stadt wiederfanden.

Zumeist bezogen sich die Darstellungen auf das besondere Verhältnis, das eine Stadt zu bestimmten göttlichen Mächten hatte. Jede Stadt besass ihr eigenes Pantheon, überall wurde eine andere Auswahl von Göttern, Naturmächten und Heroen verehrt. Die wichtigste Gottheit einer Stadt musste nicht unbedingt mit Zeus zusammenfallen, den wir als den Obersten der griechischen Götter kennen. Im Gegenteil, jede göttliche Macht konnte zur wichtigsten aufsteigen, wenn sie durch ihr als real empfundenes, im lokalen Mythos überliefertes Eingreifen gezeigt hatte, dass sie bereit war, für das Wohlergehen der Bürger Verantwortung zu übernehmen. Das konnte sich ausdrücken durch ein «Geschenk» an die Stadt oder durch Hilfe in Gefahr. Durch ihren einmal gewährten Beistand schloss die Gottheit mit allen Bürgern der Stadt einen ganz besonderen Bund, der ihr die Verehrung der Polis einbrachte, wofür sie sich mit ihrer fortdauernden Unterstützung bedankte.

Deshalb sind auf den archaischen Münzen häufig Symbole der wichtigsten Götter einer Stadt zu sehen. So bedeutete eine Ähre für den Bewohner Metaponts eben nicht nur eine Ähre, sondern den komplizierten Vorgang des Säens, Wachsens und Erntens, den die Göttin Demeter beschützte, die Metapont durch reiche Ernten besonders beschenkte.

Metapont (Lukanien). Stater, um 520 v. Chr. Ähre mit langen Grannenhaaren. Rs. Ähre inkus.

Die Bürger von Gela dagegen, deren Stadt an der Mündung eines Flusses lag, wussten genau, dass sie ihren Wohlstand dem ruhig und gleichmässig fliessenden Gewässer verdankten, dem sie den gleichen Namen gegeben hatten wie ihrer ganzen Stadt. Brachte der aus dem Gebirge kommende Fluss auch im Hochsommer noch genug Wasser, um die Felder zu versorgen? Stieg im Frühjahr der Pegel nur auf das gewohnte Mass? Oder überfluteten die Wassermassen, die durch das Flussbett nicht mehr gezähmt werden konnten, die bewohnten Gebiete? Solche Sorgen und Fragen waren es, die dem Flussgott die besondere Verehrung der Stadtgemeinschaft von Gela eintrugen. Und ihn wählte sie, um sich als Ganzes im Münzbild darzustellen. Sie gab ihm dabei keine reale Gestalt, sondern versuchte, im Bild des Stieres die doppelte Wirkungsweise des Gottes einzufangen: Inbegriff der Fruchtbarkeit und furchtbar in seiner ungezähmt dahin stürmenden Gewalt.

Gela (Sizilien). Didrachmon, 490–480 v. Chr. Nackter Reiter n. r. galoppierend. Rs. Das Vorderteil des Flussgottes Gelas als menschengesichtiger, bärtiger Stier n. r. gelagert.

In Akragas dagegen wurde Zeus verehrt. Ihm baute man einen prachtvollen Tempel, dessen Ruinen Besucher der Stadt Agrigento heute noch bestaunen. Ihm reservierten die Bürger von Agrigento auch eine der beiden Seiten ihrer Münzen. Sie stellten Zeus in seiner Wirkungsweise dar: Er, der Oberste aller Götter, war es, der das menschliche Schicksal in den Händen hielt. Er konnte das Dasein jederzeit ohne Vorwarnung zerstören, genauso wie der Adler jederzeit aus den Höhen des Himmels hinabstossen konnte, um die sich auf einem Felsen sonnende Schlange zu packen und sie zu töten. Zeus war mächtig in dieser Zeit ohne Notfallmedizin und Genfer Konvention. Das Schicksal der Stadt Akragas ist dafür ein gutes Beispiel: Kurz nachdem die hier gezeigte Goldmünze geprägt wurde, eroberten die Karthager die Stadt und zerstörten sie.

Akragas (Sizilien). Notprägung einer Tetradrachme in Gold, 406 v. Chr. Adler n. l., in seinen Krallen eine Schlange haltend, im Begriff, mit dem Schnabel auf die sich noch windende Schlange einzuhacken. Rs. Krabbe.

Zeus war aber nicht nur der Zerstörer, der Vernichter, er konnte auch auf andere Art und Weise wirken. Er schenkte zum Beispiel den Sieg im Wettspiel oder im ernsthaften Kampf und machte damit aller Welt klar, wer in seiner Gunst stand.

Aber langsam, über Jahrhunderte hinweg, veränderte sich das Weltbild der Griechen. Wobei die Entwicklung nicht stetig dahinfloss, sondern sich die verschiedenen Vorstellungen – und natürlich auch die unterschiedlichen Bilder auf Münzen – generationenlang nebeneinander hielten. Zunächst waren es nur einige wenige, die erkannten, dass nicht die Götter das menschliche Schicksal bestimmten, sondern dass es jedem einzelnen gegeben war, sein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Zwar anerkannte jeder die Macht, die als Schicksal, oberste Gottheit, olympische Götter oder wie immer man sie nennen wollte, ins irdische Dasein eingreifen konnte, zwar praktizierten die Bürger noch jahrhundertelang die überlieferten städtischen Rituale, und trotzdem wandelte sich das Bild der Götter, sie wurden menschlicher.

Ausdruck davon sind die seit dem letzten Viertel des 6. Jahrhunderts v. Chr. auf den Münzen zunehmend als Menschen erscheinenden Gottheiten: Apollon als junger, attraktiver Mann mit langem, wallendem Haar, Dionysos als etwas verweichlichter Geselle, dem man seine Freude an jeder Form von Gelage anzusehen glaubt, Artemis als kurz geschürzte Jägerin mit Pfeil und Bogen, Athena als gewappnete Kriegerin, Hera als erhabene, reife Frau, Aphrodite als der Inbegriff des reizenden Mädchens und Zeus als weiser Mann in den besten Jahren, alleine geeignet, um das Schicksal der Welt zu regieren. Damit hatte das menschliche Antlitz das Münzbild erobert.

Syrakus (Sizilien). Tetradrachmon, um 466 v. Chr. Siegreiches Viergespann mit Wagenlenker im Schritt n. r., darüber fliegende Nike, die Pferde bekränzend, darunter Löwe. Rs. Kopf der Quellnymphe Arethusa im Lorbeerkranz n. r., darum vier Delphine.