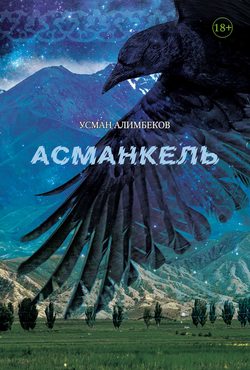

Читать книгу Асманкель - Усман Алимбеков - Страница 5

Дорога

Оглавление«Господи, как же время отдельно взятой человеческой жизни стремительно пролетает! Человече порою не успевает к чему-то приглядеться, что-либо узреть важное, как вдруг замечает: его жизнь уже на исходе, уже мелькает впереди необратимый закат земного света… Правда, если верить в мир загробный, то так завершается не вся жизнь, а только первый её отрезок. И всё же первая фаза жизни проходит быстро. Несколько десятков лет по сравнению с вечностью мироздания – лишь мгновение!

В краткой жизни важным остаётся одно – помнить о смерти. Но все ли помнят? Ответ очевиден: не все. Оставим тех, кто не помнит. Глянем на тех, кто помнит. Что им с хорошей памятью делать? Как реагировать? Отвечать – значит как-то действовать. Но как? Проще ни о чём не помнить и не реагировать. Может быть, поэтому двуногие существа в массе своей предпочитают судьбу щепки. При этом некоторые из них умело скрывают свою пассивность под красивым покрывалом фатума. Но оставим «фаталистов» в покое, ибо речь ныне не о них, а о тех, кто действует, кто одержим движением, поиском истины, что осмысливает смерть и, естественно, саму жизнь.

Слабых людей, плывущих по течению, большинство, но именно сильные личности, которых меньшинство, делают историю ойкумены насыщенной событиями, яркими и не очень. Становятся ли от такой наполненности люди лучше? По мне, так нет. Потому что дух их дистрофичен. Ибо природа их пассивная. Ленивая. А она всегда готова к растлению. Не у всех. Вот им эту готовность лучше изолировать. Но как? Обращением за помощью к душе. Только в душе своей они могут найти опору. В человеке, пока он жив, всегда присутствует безвинная и изначально настроенная на позитив душа. И чем больше язв изнутри, тем больше она страдает. Но она живёт не только переживаниями, ещё она настраивает и призывает природу потомка Сифа к очищению. Случается, одних призывов души бывает недостаточно, чтобы одолеть недуг. И ей нужен, бывает, помощник, как, например, воля. Если таковой не оказывается, то от безысходности лучшая часть потомка Адама начинает болеть. Минорное её настроение передаётся духу, отчего тот как минимум впадает в смятение. А это ведёт, как говорил мой отец, к саморазрушению. Даже у такой черты можно всё ещё исправить, надо только всерьёз определиться: или и дальше увязать в своих пороках, или дать решительный бой супостатам. У некоторых, кто пытается дать бой своим слабостям, не всегда это получается. Что приятно удивляет, так это не сами их попытки, а то, что они не опускают руки, не сникают, а продолжают сопротивляться болезни. Сам факт подобных поступков обнадёживает. Сужу по своим знакомым. Конечно, на таких рингах одной техникой бой не выиграешь. Здесь всё зависит от характера и воли индивида. И, наверное, от желания.

Выходит, не всё так плохо. Делаю вывод: мы все разные.

Да, мы все разные. И разнообразие является опорой эволюции. Но почему меня не покидает ощущение, что в этой непохожести мы чем-то схожи? Интересно чем? Чувствую, существует нечто такое, что роднит всех людей без исключения. Не наличие одинакового количества рук и ног, естественно.

Мы все… да, мы все… получаем в дар от нашего Творца эксклюзивный момент зачатия! Зачатия души! Точно! Мысль не нова, но зато какова!

В зачатии плода активное участие принимают родители, а иногда врачи, когда происходит искусственное оплодотворение. Но в зачатии души участвует только Бог. Он и даёт каждому родившемуся младенцу неповторимость его души. Всевышний настолько безграничен и бесконечен, что может себе позволить каждому рождающемуся существу иметь часть Себя или всего Себя, в зависимости от жажды Бога самого рождённого и живущего. Это Его право, долг, желание и прерогатива. Его присутствие, Его дух, Его замысел, Его чаяния через душу закладываются в человека. Даже в пробирках душа явившегося миру ребёнка эксклюзивна, ибо и в них она вдыхается свыше. По-моему, так. Ну а потом Он просто ждёт, почувствует ли кто-нибудь Его наличие в себе. Большинство не ощущают Его, но Он не в обиде. Он всё понимает, любит и ждёт душевных и духовных проявлений Человека. Так зачем-то Ему надо. А может быть, это необходимо самому богоподобному существу? Этого я пока не ведаю…

Точку соприкосновения всех людей я нашёл. Она в старте пульса сердца, с которого начинается отсчёт земной жизни. Далее следует период земной жизни индивида, если, конечно, судьбой ему уготовано жить продолжительно. Допустим, уготовано. Что он встречает на своём пути? Трудности. Без них не формируется личность. Правда, не все ею становятся. У каждого свои проблемы по жизни, и не каждый с ними справляется. Что примечательно, проблемы эти по большей части искусственные, созданные самими людьми. В чём причина? В отсутствии Иисусовой любви, Мухаммадовой мудрости, умения понимать и прощать. В общем, среди вполне нормальных людей не хватает толерантности. Но отсутствие понимания родилось не на пустом месте, не взялось из ничего.

Мы все дети Единого Бога, если верить мировым религиям, или Единого разума, если доверять материалистам. Вроде всё ясно. Но откуда тогда в людях необъяснимое отторжение друг от друга? Это касается не всех, разумеется, но речь о войнах, о преступлениях, о наших пороках, о наших отвратительных качествах. Существует не только конфессиональная, расовая и национальная неприязнь, но и социальная, личностная.

Неприязнь начинается с раздражения. У многих она как внутренняя заноза не даёт покоя ни днём ни ночью. Если конфессиональную, расовую и национальную неприязнь как-то можно объяснить, хотя лично для меня это всегда будет непонятным, то почему многих раздражает, например, индивидуальная самодостаточность? Внешнее отторжение имеет внутренние корни. Но какие? Мне они неведомы. Мой друг Эрик об этом говорит так: «Те, кто стремится жить установками большинства, живут правилами стаи, подспудно ведомые генетическим страхом предков, которым тяжело доставался хлеб насущный, которые видели, что выжить в одиночестве, то есть в индивидуальной самодостаточности, невозможно, нужно быть единым кулаком, единым сообществом. А сплочённая организация по природе своей не любит чужаков, белых ворон, потенциальных конкурентов во всём». Спорное утверждение. С чем может конкурировать самодостаточность индивидуума? Только с подобным другого индивидуума. Но не с предвзятостью общества же? Даже если это так, то это не повод, чтобы не любить, ненавидеть, презирать кого-то, подчиняясь только генетическому страху. И потом, ненависть к собрату и презрение больше относятся к индивидуальным проявлениям, пусть и сплочённым одной идеей. Тот, кто издевается, глумится, убивает кого-то, тот ведом, пусть и в шайке, собственными порывами своих тёмных сил. Да, такие представители, скажем так, стайного направления тяготеют к совместным акциям с подобными себе моральными уродами или оболваненными согражданами. И таких корпоративных группировок разной расовой, социологической, политической или религиозной окраски предостаточно. Настолько, что они без проблем способны образовать сообщества, готовые расшириться до размеров государства и агрессивно насаждать всем свои взгляды. Что, собственно, и происходит в мире испокон веков. Яркий пример глобальной ненависти одних к другим государственного масштаба, перешагнувшего пределы страны, есть коричневая чума. Но объединённое презрение миллионов людей не освобождает от личной ответственности за свои проступки. А они в такой плоскости безобидными не бывают. Нет, корни личной неприязни в комплексах, которые порождают при поддержке подобных себе комплекс групповой, общественный, государственный. Возникает вопрос: возможно ли создать абсолютно идеальную атмосферу для одного? Вряд ли. А для всех? Нет. И что же делать? Искать компромиссы? Или лечить собственную близорукость? Может быть, и то и другое?

Как бы там ни должно быть, вопрос для меня открыт, а значит, сейчас не буду на этом зацикливаться. А пойду дальше. Индивидуальный и общественный периоды жизни у каждого человека проходят. Затем наступает очередь смерти. Она никого не минует. Никого! В этом смысле она постоянна, предсказуема. Но, тем не менее, умудряется всегда незаметно подкрасться к человеку и застать врасплох. Сам Иисус, Учитель ессеев, времен отшельничества в пещерах у Мертвого моря, пророк иудейский и пророк для мусульман, монах тибетский и африканский, Бог христиан, вострепетал при обнаружении рядом с собой духа смерти для своей плоти в Гефсиманском саду. Хотя его личный пример волнения перед антиподом жизни, возможно, выглядит не самым впечатляющим, так как не все же в мире христиане. Вот я, например, мусульманин. Правда, не стереотипный: не похож на мусульманина с чалмой на голове, с коварством в сердце, с ужасающими мыслями, до аффекта ненавидящий евреев и гяуров, замышляющий против всего мира что-то страшное и непоправимое. Похожий портрет всё чаще рисуют и красочно демонстрируют всему миру через фотографии, статьи, телерепортажи недалёкие журналисты. Не обязательно они исполняют чью-то волю или заказ. Так им выгоднее сделать «интересный» материал. А он у многих без цинизма, навета, нагнетания не получается. Пусть безнравственно, зато это даёт им деньги или славу, а скорее всего, и то и другое. Благодаря таким журналюгам складывается негативное представление о правоверных у обывателей, и они уже сами что-то похожее друг другу рассказывают о верующих самой молодой религии. Справедливости ради, надо признать, что агрессия некоторых мусульман или называющих себя таковыми проявляется через терроризм и бандитизм. Вот они и создают не лучший портрет последователя пророка Мухаммада. Но истинных верующих в ислам, простых и человечных, неисчислимо больше, чем, например, тех, которых называют фундаменталистами.

Конфессиональная нестереотипность не освобождает меня от естественных ритуальных процедур, таких как чтение намаза, постижение Корана, изучение мудрецов суфиев, соблюдение постов, следование советам пророка Мухаммада и так далее. Одно плохо: я в мечеть, как и мой отец когда-то, хожу редко. Не единожды пытался проникнуться духом святилища, там уединиться и наедине с Аллахом пообщаться. Не получалось. Хотя вся атмосфера мечети настраивает на оптимизм, воодушевляет на жизнь. И люди, приходящие туда, соответственно настраиваются на такой позитивный лад, и у них получается соединить свои индивидуальные обращения к Аллаху с общей молитвой.

Мне хотелось духовного общения с Аллахом в мечети, но того настроя, какой мне представлялся, я почему-то в нынешнем храме не ощутил, не почувствовал. Мне, скажем так, свободнее общаться с Аллахом вне стен мусульманского собора, да простит Он мою дерзость. Хотя там, надо признать, комфортно сердцу. Но душа моя радуется молитвам, когда я нахожусь в уединении. Отец заметил это и не одобрил мои попытки приобщиться к массовой медитативной молитве. Находясь в гуще людей, он говорил, некоторые индивидуальности перестают слышать своё сердце, ощущать свою душу, становясь частью мегаорганизма, а именно душа нащупывает контакт с Богом. Зачем человеку молиться, если он не ощущает присутствие в себе Всевышнего? На этот вопрос родителя я тогда ничего не ответил. Но прислушался к нему.

Мой родитель оказался прав. Среди множества собратьев, которые искренне и рьяно возносили хвалу Господу, моё сознание рассеивалось настолько, что я испарялся как личность и переставал понимать, зачем и почему я обращаюсь к Богу. Бессознательного общения я не желаю. Возможно, во мне сидит гордыня, самомнение и ещё чего-то там внутри меня пребывает. Но я подумал тогда: если в мечети среди массы собратьев по вере перестаю быть самим собой, то стоит ли продолжать посещать мусульманский храм? Решил, пусть и изредка, но стоит. Да простится мне моё, возможно, заблуждение. Если так, то, видать, ещё не дозрел до таких коллективных молитвенных медитаций. Это я как бы себя обелил перед самим собой. Но, положа руку на сердце, надо признать, что тогда присутствовало ощущение, что чего-то во мне не хватает. И я констатировал: если Бога нет в сердце, то Его нет и в других местах. Значит, мне надо было Его в себе обнаружить. Но сначала необходимо было разобраться с самим собой и выяснить, что же имеется за душой у меня.

Наличие вопросов и отсутствие ответов вынудили меня трудиться над собой, копаться критически в себе. Правда, как потом выяснилось, сие занятие не совсем простое. Ибо самокритика, самокопание – не самое приятное занятие: приходится признаваться в своих скрытых пороках, признавать недостатки и так далее. А без подобных признаний и осознаний никакой анализ недействителен. Возможно, поэтому многих не прельщает такой мазохистский труд. И потом, всем ли это надо? Наверняка не всем. Почему так? Неужели опять нежелание что-либо делать? Если да, то получается, что лень приноравливает людей жить по усреднённой схеме, готовой к употреблению.

Многим, если судить по внешним факторам, легче довериться предложенной формуле жизни и веры, если она присутствует, от посредников, кем бы те ни представлялись, между небом и землёй, между классами, между расами. Готовность к услугам посредников есть спрос. Предложение приходит тут же. От тех, кто возлагает на себя формальную ответственность за судьбы доверившихся им. Но почему же многим безответственность удобнее? Причина в недостаточности силы духа, силы разума? Так, да не так. В корень надо зреть, как сказал бы Козьма Прутков. Корень в лени. А её надо преодолевать, подключая волю, тратя время – это же не разовая операция. А времени для усилия что-либо делать, как правило, не обнаруживается, впрочем, когда необходимо, и самой воли. Поэтому адаптированный вариант связи человека с Богом, если говорить о высоком, духовно ленивыми людьми принимается с удовольствием, или человека с властью, если говорить о нашем быте, пассивными гражданами тоже принимается на ура. Там и там с ведомых людей требуют оплаты за свои «услуги» в виде беспрекословного исполнения некоторых наказов учителей или налогов, бессловесности. Как бы порой абсурдна или унизительна жизнь их ни была, никто почти не ропщет, понимая, что плата невысокая, зато время экономится личное, которое можно использовать более «эффективно», пусть и на суетное предпринимательство, на неприхотливый или, наоборот, прихотливый досуг, и, самое важное, не надо никаких усилий прилагать для работы над собой.

В таких взаимоотношениях главное – содержательных претензий не предъявлять к отдельным чрезмерно ритуальным условностям или законам. Такой договор между сторонами отвлекает и тех и других от общения с глазу на глаз с Творцом нашего мироздания и с самим собой. Ритуальная беспрекословность лишает человека критического взгляда, как и потакания несуразностям жизни, исходящие от чиновников, духовных в том числе. А критический взгляд должен быть к мечети, к храму, к тем же условностям, придуманным людьми, к самому себе, к Творцу мироздания. Человек обязан иметь такие взгляды, если храмовый или бытовой дискомфорт беспокоит его, если даже его ничто не беспокоит. Чрез критический фильтр, главное не впасть в крайность, можно очиститься самому и очистить мир, как бы высокопарно это ни звучало. Речь здесь идёт не о созидательном процессе, путь которого тернист и далеко не ровен. Божье создание совершенствуется именно в созидательном критическом перманентном акте. Так, во всяком случае, я понимаю. Всё, что гладко, второстепенно, вторично. Главное – это внутренняя чистота, которую надо постоянно поддерживать, а у людей ленивых, пусть и хороших, она далека от такого состояния.

Кстати о ней. Абсолютная чистота мира и человека в гармонии, и путь к ней начинается с внутренней светлости. Она была, есть и будет идеалом. Человек божий всегда будет к нему стремиться. При зачатии души Бог, наверное, вдувает в нас, кроме стремления жить, ещё устремление к гармонии. Путей и дорожек к ней множество. Храмовый путь меня пока не устраивает. Возможно, не только меня одного. Ведь созданные руками людей даже величайшие мировые соборы не смогли стать местом для обретения человеком духовной достаточности. Чего-то там недостаёт. Если бы хватало, то люди не стали бы продолжать грешить, выйдя оттуда в мирскую атмосферу. Глупо было бы утверждать, что человек грешит, потому что священные дома в том виновны. Такое происходит по другой причине. Как версия подойдёт заявление типа – в том повинна природа человека, склонная к грехам и потворствованию или несопротивлению оным. Хотя грех не однороден. Потому в лёгком варианте, если уместно градуирование, много грешат. Часто старший брат зверей и растений свершает прегрешения и раскаивается. Некоторые учёные такое поведение людей называют неосознанным стремлением к прогрессу, то есть к будущему. Но это в том случае, если кто-либо осознаёт свои проступки и потом их не повторяет, то есть впоследствии становится лучше себя прежнего. Здесь эволюция прослеживается. А некоторые психологи, наоборот, видят в этом метании – ошибся-исправился – именно цивилизованных людей попытки вернуться к началу начал. Начало начал – это Эдем, то есть вечный покой. Адам рванул оттуда именно из-за отсутствия там динамики жизни. Не уверен, что правильно понимаю психологов, но, может быть, они имели в виду не райский сад, а самодостаточность? Или некую полноту, которую со временем утратили? Тогда объяснима такая гипотеза. В любом случае грех потенциально остается при нас как атрибут нашей сущности. А наша квинтэссенция стремится к гармонии, и, следовательно, грех как часть целого так или иначе направляется туда же, по пути встряхивая человека, провоцируя его броуновским движением, которое он называет прогрессом.

Кстати о нём. Прогресс, как это ни парадоксально прозвучит, не делает, по-моему, людей содержательно лучше, если привязывать к этому слову искусственное, то есть техническое определение. И наша современная жизнь тому подтверждение. К улучшению, к позитиву стремится что-то отличное от прагматизма в нас. Та же душа, например. Но её, вечную ипостась богоподобного существа, не учитывает техническая сторона нашей жизни, меньше, чем положено, учитывают её в храме, настраивая там на нужный лад больше сознание человеческое. А оно не в состоянии в полной мере проникнуться чаяниями внутреннего мира человека. Отсюда и паллиативные ощущения.

Пользуясь бытовыми новинками, облегчающими нам физические нагрузки, мы всё равно не ощущаем полного кайфа, нам хочется чего-то ещё, например чего-то душевного. И, выйдя из святилища, не все возвращаются в свои семьи, в свои дома вполне удовлетворёнными духовно или морально успокоенными раз и навсегда. Многих тянет в кабак расслабиться, некоторые торопятся на любовное свидание, чтобы совершить банальный адюльтер, другие продолжают заниматься бизнесом, который предполагает обман покупателя, клиента, партнёра, чтобы обрести неплохие дивиденды. В своей массе верующие после искренних долгих молитв вновь окунаются в сознательные грехи человеческие. Некоторых предают анафеме. Что любопытно, предают проклятию иногда те, кто с собственной совестью не в ладах, те, кто изощренно лукавит перед паствой, говоря горячие слова о вере и Боге. Речь не обо всех. Но хуже ханжей, обывателей законные представители конфессий. Опасно лукавят и мулла, и раввин, и поп, рассказывая единоверцам об общем Авраамовом начале и при этом во главу угла ставя свою ветвь этого древа как окончательный вариант его развития, как единственно правильный отросток ствола. Так не бывает. Если у нас действительно общее древо, то и Бог у нас общий – ОДИН. Так я думаю.

Если опираться на человеческую историю и пройтись по духовному тракту людей, относящих себя к иудаизму, христианству и исламу, то боги, так получается, у них совершенно разные, хотя все говорят, что ОН един. Меня такой расклад ветвей без главного ствола и главенствующих корней не устраивает. Я истинный правоверный, суфий по убеждению, потому Авраам для меня – праотец монотеизма. Моё кредо очень схоже с духовной идеологией раннего христианства, если верить мудрецу, дай бог не ошибиться с именем, Фабию или Флавию – иудею по вере и его толкователю Александру Меню – православному христианину. С той идеологией, ещё не разделенной непримиримыми и принципиальными позициями догм католицизма, православия и всевозможных сект.

Кстати о сектах. Некоторые из них, на фоне бездуховного прагматизма, сегодня весьма влиятельны. И, судя по размаху их деятельности, у них очень серьезные намерения экспансировать свои субучения по всему миру. А это уже замах на абсолютную самостоятельность как института, на право насаждать везде собственную трактовку любого Священного Писания, будь то Библия, или Коран, или что другое, как единственно правильную. В принципе, сектам такой замах простителен. Кроме комплекса малых народов, ставших цивилизованными, но при этом ставших заносчивыми, существует ещё и комплекс малой духовности, не способной взором своим охватить или прочувствовать замысел Творца. Секты – как раз тот самый случай. Но это не говорит о том, что все малые группы инаковерующих нужно беспощадно уничтожать. Активность малых групп той или другой религии вынуждает понтификов, имамов, раввинов более внимательно следить за развитием тех конфессий, которым они принадлежат. То, что переживали религии (раскол, инквизиции и так далее), того не переживают секты, ибо они сами являются причинами таких переживаний.

Ислам тоже не избежал болезней всех мировых религий, расколовшись на два течения – суннитское и шиитское. Это бы ничего, но произошло ещё одно разделение ислама на две ветви – агрессивное, то есть «фундаменталистское», и мирное. Вторая ветвь вроде и в большинстве, но она пассивна. А первая удивительна активна. И потому именно она на устах у тех, кого считают в исламском мире неправоверными, которые в свою очередь мало знакомы с этой религией, в особенности с мирной ее стороной. К сожалению.

Всё так, но вернемся к нашим «баранам». Смерть имеет свойство, как уже говорил, ставить в неожиданно трепетное положение всякого, кто о ней не помнит или забывает. Своим появлением, своей инакой природой. Правда, при этом она одних лобзает тихо и молчаливо, других душит или грызет, неописуемо рыча, третьих просто убивает неожиданно. Этим, то есть своим прикосновением, ставит точку в конкретной человеческой земной судьбе. После чего отрезок жизни, у кого длинный, у кого короткий, это как Бог положит (опять же, если верить в загробный мир), преобразовывается в вектор. Если это так, то смерть, наверное, есть мутация. Она длится сорок дней, первые девять дней происходит качественное изменение человеческой сущности, потом идёт доработка. Во время качественного преобразования нашей сути косоносица, похоже, нашу душу из бренного материалистического тела переводит в астрал, придавая ей совершенно иное состояние. Нечто похожее мы можем наблюдать в мутации гусеницы, когда она из безобразного червяка превращается в удивительно красивую бабочку. Одна форма жизни нашей души переходит в другую – потустороннюю. Выходит, что суть Жизни вообще, частью которой является и смертно-бессмертный человек, бесконечна. Как бесконечен путь к Богу. К вечному идеалу человека. К подспудному идеалу.

Не скажу, что я стремлюсь в объятия потустороннего мира. Откровенно, не стремлюсь. Держу марку, со стороны может показаться, позёра. Знаю, что кощунствую с точки зрения моих единоверцев, но также хорошо понимаю, что должен быть искренним перед Всевышним. Я далёк от мысли богохульствовать перед кем бы то ни было, но и лебезить притворно пред Светом очей моих мне противно. Отец когда-то учил меня: «Будь искренним перед самим собой и ничего не бойся. Тем более не бойся Аллаха. Он ждёт от человека любви, искренности, а не страха и боязни пред Ним». Не знаю, правильно ли понял отца, но своей искренностью внутренней, своими мыслями и деяниями я порой, наверное, противоборствую Ему, сущему на небесах и на земле. Когда, например, впадаю в какую-нибудь крайность, когда, как мне кажется, совершенно не понимаю Его помыслов и намерений. Иногда я их чувствую. Хотя всегда помню библейские слова: пути Господни неисповедимы. Но после, успокоившись, порядком успев набедокурить, вновь обретаю ту интуитивную догадку Его пути – Жизни и Любви. Слова мои, если кто-то их услышит, могут показаться шаблонными. Спорить не буду. Всё может быть. Но я всё равно не собираюсь от них отказываться. Как можно отказаться от жизни и любви? В моём случае никак нельзя. Жизнь и Любовь! Как они вечны и чисты, слова эти!

Догадка о непричастности Бога к выбору пути человеком абстрактна и неохватна для моего разума, но она вполне достаточна для успокоения души моей. Такая странная у меня вера в Бога. А может быть, и не странная вовсе, может быть, вера и должна быть именно такой. И странные у нас с Ним взаимоотношения. Весьма необычные. А может, и нет. Впрочем, это не суть важно. Важно то, что взаимоотношения ЭТИ есть.

Жизнь и смерть. Они идут бок о бок. Они так близки, что почти соприкасаются друг с другом. Это я понял в раннем детстве ещё. Тогда я ассоциировал жизнь со светом и Богом, а смерть – с ангелом в тёмном. Тогда я и встретился с ними. Если не брать в расчёт время в утробе матери и грудной период, которые помню вспышками в стиле сюрреализма, то первые взаимоотношения со светом и чернотой произошли в пятилетнем возрасте. Такие знаменательные встречи невозможно забыть. Мне – мальчику, отроду всего-то пяти лет – явилась собственной персоной Смерть! Её в любом возрасте ни с чем или ни с кем не спутаешь. А дело было так. Старший брат готовил уроки, что происходило весьма редко. Средний брат где-то бегал на улице. Родители ушли куда-то в гости. За окном уже начало заметно темнеть, дело шло к ночи. На дворе стояла весна. Я, как обычно, играл сам с собой у противоположной стенки от стола, где старший брат что-то там выписывал из учебника. Сколько помню себя, любимым занятием моим были беседы. Беседы со всем, что окружало меня на тот момент, будь то небо или земля, муравей или паучок, дерево или травинка, камень или просто стена. Но больше всего мне нравились диалоги, которые происходили внутри меня, я разговаривал с тем, кто пребывал во мне на тот момент. Он всегда был без имени, без пола, без чёткого образа. Таинственный, всё знающий некто, но ужасно немногословный. Иногда наши беседы так меня увлекали, что я совершенно забывал, где нахожусь и что тут делаю. Соседки, помню, жалеючи поглядывали на меня, как им думалось, больного на голову. Так вот. Играю сам с собой, лёжа на полу. И вдруг чувствую чей-то взгляд на себе, исходящий прямо из стены, такой страшный и пронизывающе холодный. Чувствую, но не вижу ни глаз, ни того, кто смотрит. Я невольно отодвинулся от стены подальше. Но всё равно тот самый взгляд, которого не лицезрел, успел коснуться моих рук жутким холодом, который исходил от него. Они буквально оледенели. Я, лёжа на полу, замер, не зная, что предпринять. Немного времени спустя, опять же вдруг, на стене начало проявляться тёмное пятно. Оно медленно увеличивалось, при этом укрупняясь, гипнотизировало меня. Окончательно сформировавшись, пятно обрело человеческий силуэт. Его рост остановился, достигнув потолка. Судя по контуру фигуры, на ней была накидка с капюшоном, похожая на военную плащ-палатку. Меня от такого фантасмагорического ужаса слегка парализовало. Силуэт пристально смотрел, во всяком случае я так чувствовал, именно на меня. Хотя ни глаз, ни лица не было видно – одно пустое чёрное зияние из-под капюшона. От взгляда тёмной бездны из капюшона мне стало до того жутко, что я готов был вот-вот потерять сознание. Так бы и произошло, продолжай я смотреть на тень на стене. Но моё сконцентрированное внимание со стены отвлеклось на мысль, что вспыхнула, словно молния в грозовую ночь: «Это Смерть! И она пришла за мной!» Моё слегка парализованное тело после такой мысли начало каменеть. И мне, которому было-то всего пять лет от роду, открылась одна истина: человек беспомощен, по сути, перед смертью, она может прийти за ним в любой момент его жизни. В любой! Смерть неодолима для физической природы. Один из законов мироздания тогда открылся для меня: если ангел Смерти пожелает забрать с собой в неведомый мир или ещё куда кого-либо, то ничто не может помешать его намерениям. Всеми фибрами души, которая трепетала (а может быть, трепетало во мне нечто другое, не помню), я осознавал своё бессилие и беспомощность перед смертью. Осознавал и одновременно не понимал своей провинности перед косоносицей. Думая, что раз она к кому-то приходит, то, значит, тот в чём-либо виновен. Представление о смерти как о каре долгое время меня преследовало, когда я был уже взрослым. Мысли о собственной виновности перед чем-то или кем-то вспыхивали в сознании раз за разом, когда приходилось кого-то провожать в мир иной на похоронах. Детское сознание ужаснулось правде земной жизни – она не вечна! Моё сердце, готовое в любую минуту остановиться от страха, от мыслей, сжалось так сильно, что боль пронзила всю грудь и слезы сами полились из глаз ручьём. Парализовано теперь было не только тело, но и всё моё существо, поэтому я не мог ни шевельнуться, ни застонать. Бесшумно плача, я вдруг, скорее всего от отчаяния, требовательно, разумеется про себя, спросил у Смерти: «За что?» Она на мой дерзкий вопрос ничего не ответила, но стала приближаться ко мне. Она не шла. Её тень, как в фильме, где издалека на зрителей движется тепловоз, увеличиваясь до огромных размеров, двигалась медленно на меня. Будто хотела поглотить мальчишку, смеющего задавать какие-то там вопросы. Но в тот момент внутри меня что-то щёлкнуло, возможно проснулся азиатский фатализм, и я сразу успокоился и, словно философ-стоик приготовился ко всему, уже ничего не боясь. Я глядел прямо в место зияющей черноты в капюшоне, а тень остановилась у самого моего лица и пригнулась низко, чтобы, наверное, произвести впечатление или внимательней рассмотреть моё состояние. Тень Смерти не шевелилась, чего-то ожидая. Тут во мне очнулась впавшая в обморок от вида самой Смерти память. И первое, что я вспомнил, так это молитву, которую не раз читал мне вслух отец. И эту молитву я начал спокойно читать. Тень то ли от неё, то ли от чего ещё, но отпрянула немного и замерла в замешательстве, так тогда мне показалось. Паралич стал отступать. Сердце заработало в своём привычном режиме. В общем, видя такую картину, я прочёл молитву ещё раз, чем привёл тень в ещё большее замешательство. И на моих глазах произошло чудо – Свет, такой матовый, снизошёл с потолка и как бы рассеял или поглотил тень Смерти, то есть она в прямом смысле испарилась. Тень Смерти исчезла! Радостно и облегчённо вздохнув, я попробовал пошевелиться, и всё тело послушно задвигалось. Но тут произошло следующее: я заплакал уже от осознания счастливого исхода. Со слезами из меня вытек стоик, и я снова превратился в пятилетнего мальчугана, снова перепугался от осознания, что вот только что мог умереть, и опять заплакал уже от испуга. Можно всё что угодно предполагать, но я точно знаю: Смерть передумала лобзать меня своим единственным и неповторимым поцелуем из-за вмешательства Бога через Ангела Жизни, который проявился светом из потолка. Косоносица уйти-то ушла, но память о себе оставила на всю жизнь. Я навсегда запомнил её жуткий взгляд, выжегший в моём сердце, сердце мальчика, глубокую рану. Вернее, метку, напоминавшую мне постоянно о том, что она может прийти за мной в любое время. И к этому визиту надо быть готовым. И я действительно постоянно бодрствую и помню о ней, о её неизбежном визите. Тогда, не в пять лет, конечно, а чуть позже, я уверил себя в том, что миром правят не люди, а боги и духи по своему усмотрению, абсолютно вольному. Сейчас мои убеждения по поводу фатальности, исходящей с небес, несколько иные. Но вопросы, заданные тогда, остались без ответов. Если Бог послал смерть за мной, то почему передумал? Чем я пронял Его, что Он решил оставить меня на земле? Выходит, для чего-то или кого-то моя жизнь оказалась нужна, хотя перед этим она висела на волоске, обречённая первоначальным решением свыше. Чем больше я взрослел, тем яснее сквозь пелену повседневной суеты различал картину общечеловеческого бытия – она, что было для меня потрясением, творилась кистью, как мне тогда казалось, невидимого художника, а не самими людьми. И по всему выходило, что такие философские определения, как фатум, карма, рок, удел, были не просто словами, а страшной по своей необратимости игрой богов и духов. Потрясение усиливалось ещё и обстоятельствами, подтверждающими неведение людей об истинном кузнеце, кующем счастье для каждого в отдельности человека. Внешне так и выглядело, так как люди жили беспечно и бездумно. Но я не мог допустить мысли, что люди всего этого, игр богов, не знают и не подозревают. Многие знают наверняка, видят или чувствуют, по-разному себя ведут. По-разному противостоят навязчивой необратимости. Внешнее поведение человека не характеризует его сущности, это всего лишь следствие завуалированной действительной причины, побуждающей к действиям, пусть и регулярным. И она, та, что побуждает к динамическим движениям жизни, всегда прячется в глубине сознания или подсознания человека. Кто о том не задумывается, а делает поспешные выводы, тот искренне удивляется, например, почему это одни впадают в агрессию, другие в апатию без видимых причин. А всамделишная причина всегда скрыта, вполне возможно, что и от самого человека. При таком раскладе динамические движения жизни невозможны без ошибок, то есть без неосознанных грехов. А есть и такие фрукты, кому сознательный грех – мать родна. Стоп. А при чём здесь грех, тем более сознательный? Похоже, не при чём. А слово-то прицепилось. А может, это не слово прицепилось, а может, это во мне пробуждается или созревает греховное нечто, всё время заставляя упоминать его? Как мне реагировать на эту подозрительную повторяемость? Откуда она? Или отчего она появляется? Может быть оттого, что мои думы, не сотканные между собой, противоречивы? От этого теряю нить начала своих дум и скачу от темы к теме, которые порой никак не связаны между собой. И блуждаю среди трёх сосен.

Блуждание моё не есть сопротивление Богу, а есть попытки обрести опору под ногами – извечный смысл жизни. А он, точно издеваясь, с завидной закономерностью, ловко, подобно проворной рыбе, постоянно ускользает из рук и, упав снова в реку, исчезает из виду в глубинах вод. Потом снова появляется, как бы дразня, в самых неожиданных местах. Не во весь рост, а всплесками. И я снова окунаюсь в те места реки жизни, где видел или слышал его появление. Но всё было тщетно. Прошло много вёсен и зим, а смысла жизни я так нигде и не обнаружил. Устал за ним гоняться. Может, плюнуть на всё и заняться просто созерцанием жизни как таковым? Хотя рановато. Много вопросов осталось без ответов. Надо идти дальше.

Неуловимость смысла жизни открыла передо мной неожиданным образом некое свойство самой жизни – её стремительность, несмотря на всю её кажущуюся, порой вялую текучесть. Такой голографический, виртуальный иллюзионизм, не знаю кем демонстрируемый, ненавязчиво, но здорово отвлек меня и перевел стрелку моей неугомонной пытливости в другую сторону – в мир миража, вынудил меня бежать теперь за тем, за чем в принципе угнаться невозможно. В общем, на авансцену вышла скорость жизни, её темп. Вот с этой второстепенной составляющей – скоростью – я всё чаще и чаще теперь пытаюсь тягаться, придавая ей характер задачи, которую надумал решить. Она вырисовывается примерно такая: скорость поезда, что ныне мчится по казахской степи, высока относительно потока реки, мерно текущей по низине, но тепловоз не так быстр по сравнению с летящим в космосе астероидом. И все эти километры в час или километры в секунду не способны наглядно показать скорость неудержимого движения самой Жизни. Такое абстрактное движение Жизни ни одному поезду не догнать. Ни поезду, ни ракете, ни астероиду. Задача: вычислить формулу, а может, схему или систему связи между физической величиной и абстрактной, а она ведь точно существует. Иначе как объяснить взаимосвязанность всего между собой в нашем мироздании? Решить – значит догнать саму Жизнь и заглянуть ей в глаза, хоть раз. А то человек всё время видит ЕЁ спину, когда ОНА мелькает впереди, или её следы, когда она уже в прошлом. В стремлении людей создать сверхзвуковую машину усматриваю ещё ту вековечную подспудность – глянуть если не в глаза этой самой Жизни, то хотя бы в профиль её лика, совершенно беспристрастного и даже, подозреваю, бесчувственного. Ей наплевать, что каждый человек, если брать его как частный случай, переживает гамму чувств, пока живёт в физическом измерении. Ведь переживает наверняка. Каждый по отдельности. Жизнь нас всех берёт в общем, где наши личные эмоции отходят на второй план. Наши частные судьбы, сливаясь, перестают быть таковыми. Они превращаются в некую цепочку, бесконечно вьющуюся без начала и конца. Жизнь на планете Земля, как и в самом Космосе, благодаря этой цепочке не умирает и не исчезает, тогда как мы по отдельности рождаемся и умираем конкретно, пусть и бесконечно.