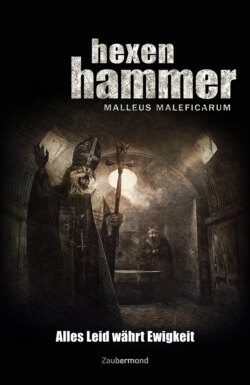

Читать книгу Hexenhammer 2 - Alles Leid währt Ewigkeit - Uwe Voehl - Страница 8

Kapitel 1

ОглавлениеIch habe die Gabe.

Sie ist mir geschenkt worden von Gottes Gnaden.

Ich kann sie nicht erklären oder gar beweisen. Doch sie ist in mir.

Sie ist nicht nur ein Segen, denn sie gebiert gleichermaßen Leid und Qual.

Der Herr Pfarrer Coctorius trat ein. Er hatte sich zuvor angekündigt und wirkte sehr niedergeschlagen. Er war ein großer, gutaussehender Mann und ein treuer Sohn der Kirche.

Das Zimmer, das ich bewohnte, war winzig, aber doch beherbergte es einen Stuhl. Ich bat den Herrn Pfarrer, darauf Platz zu nehmen, und setzte mich selbst auf den hölzernen Rahmen der Schlafstatt, um nicht auf ihn hinabzusehen, denn dies hätte sich nicht geziemt.

»Was führt Euch zu mir?« Ich hatte gleich erkannt, dass ihm etwas auf dem Herzen lag.

Er wand sich zunächst, doch dann rückte er mit der Sprache heraus: »Es ist doch wahr, Ehrwürdige Frau Inquisitorin, dass es sich als nicht gut katholisch erweist zu behaupten, durch Incubi und Succubi könnten Menschen erzeugt werden?«

»Eine höchst ungewöhnliche Frage, Herr Pfarrer. Tragt Ihr denn Sorge, ein Incubus oder Succubus könne eines eurer Schäfchen zu unzüchtigem Beischlaf verleitet haben?«

»Mehr noch, denn wie ich eben sagte, besteht Sorge, dass es nicht bei dem Beischlaf geblieben ist …«

Er hatte die Stirn in tiefe Falten gelegt, und ich vermochte seine Besorgnis durchaus zu begreifen, verstanden es doch die Dämonen, sich durch Hexerei als Söhne und Töchter Gottes auszugeben. Wie jeder wusste, sammelten sie die Samen. Doch wie mein Mentor Heinrich Institoris im »Malleus Maleficarum« richtig sagte: Die Dämonen verüben die gar unflätigen fleischlichen Handlungen nicht der Lust wegen, sondern um die Seele und den Leib jener zu besudeln, die sich in ihrer Gewalt befinden. Als Geister haben diese Dämonen keinerlei Lustgefühl, denn sie besitzen ja keinen eigenen Körper, doch umso mehr verschafft es ihnen Befriedigung, durch das Laster der Wollust die Natur des Menschen zu zerstören. Der besudelte Mensch, durch Hexenkünste an Leib und Seele beschädigt, wird so auch anderen Lastern geneigter sein als zuvor.

Dies alles erklärte ich Coctorius, doch beruhigte es ihn nicht sonderlich.

»Aber heißt es nicht, dass die Dämonen den Samen sammeln, um daraus verschiedene Arten zu erzeugen? Spricht die Heilige Schrift nicht von den Giganten, die auf Erden wandeln, und von Dämonen, die aus ebensolchem Samen gezeugt wurden?«

»Das Sammeln der Samen halte ich für eine Mär. Aber worauf wollt Ihr hinaus?«

»Nun, wenn die Dämonen aus den geraubten Samen Wesen erzeugen, warum sollten sie es dann nicht gleich beim Beischlafe vermögen?«

Ich vergegenwärtigte mir erneut die weisen Worte meines Gönners Heinrich Institoris und antwortete in seinem Sinne: »Wie ich sagte, dienen die unkeuschen Handlungen der Incubi und Succubi allein dem Zwecke, Körper und Seele zu beschmutzen. Zwar kann die Frau den Samen wirklich empfangen und gebären, doch können die Dämonen bei solcher Zeugung nur die örtliche Bewegung ihres Wirtes beeinflussen, nicht aber die Zeugung selbst. Insofern, lieber Herr Pfarrer, vermag ich Euch zu beruhigen, was die Verfehlung Eures Gemeindemitgliedes betrifft: An der Zeugung ist allein derjenige beteiligt, dessen Same es war, daher ist auch das geborene Kind nicht eines Dämons, sondern des Menschen. So will es der Herr, der noch immer und allzeit über dem Teufel und seinen Heerscharen steht!«

Ich hoffte, dass Coctorius sich mit meinen Erklärungen zufriedengeben würde, denn mir knurrte bereits der Magen. Mein Besucher war vor der Morgenmesse erschienen, und ich hatte noch kein Frühstück zu mir genommen. Doch ahnte ich, dass ihn eine ganz andere Besorgnis zu mir geführt hatte.

Ich hatte es gleich gespürt, als er eingetreten war.

Ich habe die Gabe.

Ich vermag die Dämonen zu schauen. Ich kann ihre menschlichen Hüllen erkennen. Daher weiß ich, dass es zumeist Unschuldige trifft, die im Namen der Inquisition in den Folterkellern leiden und gerichtet werden. Oftmals sind es die Dämonen selbst, die sich als Folterknechte und Richter aufspielen.

Doch genauso verleiht mir meine Gabe das Gespür, Verfehlungen zu erkennen.

Und der Pfarrer hatte gefehlt.

Um ihm zu helfen, sagte ich: »Auch wir, die wir der katholischen Kirche treue Diener sind, sind nicht gefeit vor dämonischen Attacken.«

Ich sah ihm tief in die Augen, und er senkte den Blick.

»Dann wisst Ihr also …?«

Ich nickte. »Es ist zu offensichtlich. Ihr sprecht nicht von einem Eurer Schäfchen. Die Sorge um Euch selbst treibt Euch zu mir, nicht wahr?«

Kurz hatte er den Kopf gehoben, nun senkte er ihn rasch wieder. Die Hände, mit denen er den Rosenkranz hielt, zitterten.

»Es war die Bramsche«, presste er hervor. »Sie bat mich in ihr Haus, unter dem Vorwand, es sei von einem Dämon befallen, der sich als ihr vor vielen Jahrzehnten totgeborenes Kind ausgibt, und ich sollte einen Exorzismus ausüben. Doch nicht im Gebäude hauste der Dämon – sondern in ihrem Körper! Sie, die alt und gebrechlich war, verwandelte sich vor meinen Augen in ein junges, wollüstiges Weib! Ich rief den Herrn an, mir beizustehen, doch der Succubus war stärker und bot alle Schlechtigkeit und Scheußlichkeit auf, die nur denkbar ist!«

Coctorius zitterte am ganzen Körper, sodass ich ihm tröstend die Hand auf den Arm legte.

»Niemals ist ein Succubus stärker als der Herr. In allem ist ein Grund zu sehen, selbst in der tiefsten Sünde. Ich vermag ihn zwar nicht zu erkennen, doch weiß ich, dass der Herr uns oftmals schwere Prüfungen auferlegt, um uns unsere Schwäche vor Augen zu führen. Ich vermag Euch weder die Beichte abzunehmen noch Euch von Eurer Sünde freizusprechen, doch solltet Ihr versuchen, im Gebet Vergebung zu finden …«

»Wie könnte ich das, wenn doch mein Same Unheiliges erzeugte!«

Ich sah ihn skeptisch an: »Aber sagtet Ihr nicht, die Bramsche sei eine alte Vettel? So wird sie Euch den Succubus als schönes Weib nur vorgegaukelt haben, und auch wenn sie Euren Samen empfangen hat, wird sie kaum der Zeugung fähig sein.«

Mein Magen knurrte nun so laut, dass Coctorius verwundert aufsah.

»Aber das ist es ja«, jammerte er. »In den Wochen und Monaten darauf wurde ihr Bauch dicker und dicker. Wie zum Hohn erschien das Weib zu mancher Andacht. Manch einer flüsterte bereits, und manches unziemliche Gerücht machte die Runde. Und eines Abends lachte sie mir frech ins Gesicht, und erneut gaukelte mir der Succubus ein begehrenswertes Weib vor und verführte mich zu noch unziemlicheren Lastern!«

»So sprecht Ihr von dem Coitus außerhalb des gebotenen Gefäßes?«

»Und weit Schlimmerem!«

Nun sackte der arme Pfarrer vollends zusammen und schluchzte bittere Tränen.

»So seid Ihr denn ein zweites Mal zur Sünde verführt worden«, sagte ich schließlich und überlegte angestrengt, wie ihm zu helfen sei. Ich allein sah keinen Ausweg, es sei denn, der Succubus hätte sich noch nicht davongemacht. In diesem Fall würde ich natürlich alles tun, um ihn mit Gottes Hilfe zu vertreiben.

Also fragte ich Coctorius danach, doch er schüttelte erneut den Kopf. »Das alles geschah vor zehn Jahren. Damals schon habe ich mich dem Bischof anvertraut und mich allein seinem Urteil gebeugt. Doch wie verwundert war ich, als er mich von aller Schuld freisprach und sogar zugab, selbst schon dem einen oder anderen Succubus auf den Leim gegangen zu sein!«

Er geriet erneut ins Stocken, sodass ich ihn aufforderte weiterzusprechen.

»Der Bischof veranlasste, dass die Büttel die Bramsche in aller Früh aus ihrem Hause holten und fortbrachten. Es gebe, so sagte der Bischof, einen Ort, in dem ihresgleichen das Kind, das sie unredlich empfangen habe, ohne Aufsehen gebären könne, während sie selbst gleichzeitig geläutert werde und Gottes Gnade empfange.«

»So hat sich doch alles zu Eurem Guten gewendet«, erkannte ich, obwohl mir nicht wohl war bei seinen Worten. Zu oft redeten sich auch Kirchenleute mit Succubi und Hexenwerk heraus, wo es doch nur darum ging, ihrer eigenen Lust zu frönen. Auch wagte ich mir den Ort, an dem womöglich noch weitere Mütter ihre Kinder zur Welt brachten, nicht vorzustellen. Zu sehr hatte ich selbst als Waisenkind im haus zur heiligen dreieinigkeit manches Martyrium durchlitten.

»Seit Wochen schon quälen mich finstere Träume«, fuhr Coctorius fort. »Ich sehe das Kind – mittlerweile im Knabenalter –, wie es mich anklagend anschaut. Tränen fließen aus seinen Augen, doch sind es welche aus Blut! Und dann öffnet der Knabe den Mund und fleht um Hilfe, so zum Gotterbarmen, dass ich jedes Mal in Schweiß gebadet erwache. Ist es der Herrgott oder der Teufel, der mich mit diesen immergleichen Träumen quält?«

»Ganz gewiss nicht der Herrgott!«, widersprach ich. »Denn wie ich Euch schon sagte, dass auch das Kind keines des Teufels ist. Doch noch immer weiß ich keinen Rat, Euch zu helfen, guter Mann.«

»Zu allem Übel geht es wieder um im Haus der Bramschen! Niemand wohnt mehr in dem Haus seit damals, indes die Nachbarn Lichter dort drinnen gesehen haben. Ich selbst habe mich mit eigenen Augen überzeugt! Es sind Hexenlichter!«

»Und nun fürchtet Ihr, der Succubus könne Euch erneut aufsuchen«, erkannte ich.

Coctorius nickte gequält. »Ein weiteres Mal zur Sünde verleitet zu werden, würde ich nicht ertragen. Ich erbitte Eure Hilfe. Man sagt, Ihr habet die Gabe …«

Endlich erkannte ich, wie ich ihm helfen konnte. Ich erhob mich und versprach: »Heute Abend, wenn der Nachtwächter zum letzten Schlage anhebt, werde ich bei Euch klopfen, damit wir uns gemeinsam zum Haus der Bramschen begeben. Habt Weihwasser dabei und am besten noch die Heilige Schrift!«

Und so verabschiedeten wir uns, um uns spät am Abend wiederzutreffen.

Als ich am Pfarrhaus anklopfte, öffnete mir Pfarrer Coctorius sofort die Tür, als habe er mich bereits sehnlich erwartet.

Ich nickte entschlossen. »Dann lasst uns gehen. Habt Ihr Bibel und Weihwasser dabei?«

»Wie Ihr mir aufgetragen. Und außerdem noch das Kreuz des Herrn.« Er wies auf die Brust, an der ein großes Holzkreuz hing.

Ich ließ ihn vorangehen. Die Gassen waren menschenleer. Der bleiche Mond allein spendete uns etwas Licht. Sicherlich würde sich mancher Bürger wundern, wenn er uns aus dem Fenster heraus erspähte. Der Kirchenmann und die Inquisitorin, die zwielichtigen Gestalten gleich in der Dunkelheit umhergingen.

Jedoch schlichen wir nicht wie Diebe, wir gingen aufrecht und waren uns unserer heiligen Mission sehr wohl bewusst.

Das Haus der Bramschen lag am Ende einer schmalen Gasse, in der die Ärmeren zu Hause waren. Mehr noch als in den anderen Gassen und Straßen stank es nach Unrat und Fäkalien. In einem Abfallhaufen neben dem Eingang tummelten sich ausgehungerte Ratten. Quiekend rannten sie davon, als wir uns näherten.

Die Tür war nicht verschlossen. Halb hing sie in den Angeln. Wahrscheinlich hatte sich in den letzten Jahren immer wieder Diebesgesindel im leerstehenden Haus herumgetrieben. Und ganz sicherlich diente es so manchem Bettler als Unterschlupf, weshalb ich nur hoffen konnte, dass sich heute Nacht keiner von ihnen dort aufhielt. Weniger fürchtete ich um mich und Coctorius als vielmehr, dass ein Unschuldiger in Gefahr geraten könne. Denn der Dämon, der das Haus bewohnte, würde nicht so schnell aufgeben, wenn wir ihn zu vertreiben versuchten. Im Gegenteil, hatte ich doch erlebt, wie das Böse geradezu in Raserei geriet, sobald es spürte, dass es der Macht des Herrn nicht gewachsen war, wie insgesamt das Werk Gottes stärker ist als das des Teufels, hätte dieser doch sonst schon die ganze Welt zu seiner gemacht.

Für alle Fälle hatte ich das Schwert dabei, um jedweden unbefugten menschlichen Bewohner des Hauses zu vertreiben, bevor wir den Dämon herausforderten. So war ich alles in allem guter Dinge, dass unser Vorhaben gelingen würde.

In dem Augenblick, in dem wir das Haus betraten, spürte ich den Odem des Bösen am ganzen Körper, als hätte eine Eisschicht meine Haut überzogen. Im flackernden Licht meiner Fackel erkannte ich, dass die Kälte nicht nur Einbildung war. Unser beider Atem trieb wie kleine Wölkchen vor uns her.

Wir durchsuchten das Erdgeschoss, was rasch erledigt war, da es nur die Küche und eine kleine Abstellkammer beherbergte. Abgesehen von noch mehr Ratten und Mäusen stießen wir auf kein weiteres Lebewesen. Offenbar hatte es sich auch unter den Obdachsuchenden herumgesprochen, dass es im Hause nicht mit rechten Dingen zuging.

»Spürt Ihr es auch?«, fragte ich Coctorius. »Die unheilige Präsenz, die diesen Ort vergiftet?«

Der Pfarrer nickte schwach. Er zitterte am ganzen Leibe.

»So schlagt die Bibel auf an einer beliebigen Stelle – der Herr wird Eure Hand dabei lenken – und rezitiert laut die heiligen Worte, auf dass der Dämon vor Furcht erbebt!«

Der Pfarrer folgte meiner Aufforderung, gab ihm das heilige Buch doch Kraft und Zuversicht. Sogleich begann er mit immer kräftiger werdender Stimme zu lesen: »Es war aber dort am Berg eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen: Lass uns in die Säue fahren! Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue, und die Herde stürmte den Abhang hinunter ins Meer, etwa zweitausend, und sie ersoffen im Meer …«

Der Pfarrer sprach mit solch inbrünstiger Stimme, als stünde er auf der Kanzel und als würden seine Worte auf die gebannt lauschende Gemeinde hinunterprasseln.

Auch im Hause tat sich nun etwas. Ein Ächzen und Stöhnen drang aus den Wänden, als würden gemarterte Seelen darin wohnen.

Ich wandte mich der Treppe zu, die nach oben führte. Von dort wehte mir eiskalter Wind entgegen, der den unflätigen Gestank nach Schwefel und Schlimmerem mit sich trug.

Ich ließ mich nicht einschüchtern, sondern stieg weiter die Stufen hoch. Der Pfarrer folgte mir dichtauf, während er unermüdlich weitere Verse aus der Heiligen Schrift rezitierte.

Das Schwert ließ ich stecken – gegen den Teufel und seine Heerscharen war es machtlos. Dafür hielt ich in der Rechten mein silbernes Kreuz, während ich mit der Linken den Griff der Fackel umklammerte. In meinem Gürtel steckte zudem mein silberner Dolch.

Ich war auf der drittletzten Stufe, als sich der Dämon manifestierte. Zunächst sah ich nur ein rotglühendes Augenpaar aufblitzen, zugleich vernahm ich eine tiefe boshafte Stimme. Die Sprache war mir fremd. Trotz der offensichtlichen Gefahr nahm ich eine weitere Stufe.

Nach wie vor sah ich nur die Augen der Kreatur, die mit der Dunkelheit verschmolz. Selbst meine Fackel vermochte die Finsternis nicht zu durchdringen. Im Gegenteil, schien es doch, als würden die Schatten das Licht aufsaugen. Die Flamme flackerte. Einen Moment lang befürchtete ich, sie würde verlöschen, doch als ich den Stab mit dem Kreuz berührte, loderte der Feuerschein auf, heller und strahlender als zuvor.

Der Dämon brüllte wütend auf, hatte er doch erkannt, dass er in mir kein willfähriges Opfer vor sich hatte.

Die letzten zwei Stufen nahm ich mit Schwung, während ich gleichzeitig die Fackel nach vorn stieß. Ich hatte gehofft, die Flamme im Leib der Kreatur zu versenken, doch blitzschnell wich sie zurück.

Ein Wehklagen und Wimmern drang nun von überall her, und verwundert hielt ich inne. Es stammte nicht von dem Dämon, sondern klang wie aus Dutzenden verschiedener gepeinigter Kinderkehlen.

Hielt er die Kinder in dem Haus gefangen?

Allein der Gedanke, dass der Dämon unschuldigen Kindern etwas angetan hatte, entfachte eine unbändige Wut in mir. Ich stieß ein weiteres Mal mit der Fackel vor, doch wiederum wich der Dämon geschickt aus. Nach wie vor hielt er sich in der ihn umgebenden Schwärze verborgen. Allein die Augen blitzten in höllischem Zorn.

Das alles wurde begleitet von seinem Gebrüll, dem sich immer höher schraubenden schrillen Wehklagen der Kinder und der Stimme des Pfarrers, der mit bebender Stimme die Heilige Schrift rezitierte.

Es gelang mir, den Dämon weiter zurückzudrängen, bis er mit dem Rücken zur Wand stand. Wieder flackerte die Flamme, drohte zu verlöschen. Ich wechselte das silberne Kreuz in die andere Hand, sodass ich mit der Linken nun Kreuz und Fackel zugleich umklammerte. Mit der Rechten aber zog ich den Silberdolch hervor.

Solcherart bewaffnet, stürzte ich mich dem in die Enge getriebenen Dämon entgegen. Als ich in die ihn umgebende Schwärze eindrang, war es mir, als umhüllten mich klebrige, schleimige Spinnenfäden. Sie versuchten mich aufzuhalten, doch als die Flammen sie erfassten, wichen sie zurück.

Und nicht nur das: Für einen Moment wurde es taghell, und wie von einem Blitz erleuchtet, präsentierte sich mir der Dämon in seiner ganzen Scheußlichkeit. Es handelte sich um eine spinnenartige Kreatur mit pelzigem Körper und spindeldürren Beinen. Als er das Maul öffnete, bleckten mir Reihen nadelspitzer Zähne entgegen.

»Stirb, Dämon!« Ich sprang vor, bereit, ihm den silbernen Dolch in den Leib zu rammen.

Doch stattdessen stieß ich gegen die Wand. Verblüfft musste ich feststellen, dass sich der Dämon in nichts aufgelöst hatte.

Ich fuhr herum, erwartete seinen Angriff von hinten, doch nichts geschah. Der Schein meiner Fackel erhellte allein Coctorius’ verblüfftes Gesicht. Er hatte mitbekommen, was geschehen war, und seine Lesung unterbrochen.

»Weiter! Lest weiter!«, herrschte ich ihn an, denn ich spürte, dass der Dämon noch in der Nähe war. Ich fühlte seine drückende Präsenz. Er belauerte uns.

Statt meiner Aufforderung Folge zu leisten, ließ Coctorius die Bibel fallen. Sein Gesicht verzerrte sich zu einer grässlichen Grimasse, die Augen glitzerten im selben glühenden Rot wie die des Dämons. Mit einem tiefen, tierischen Knurren sprang er mich an, die Hände zu Klauen geformt. Nicht nur die Überraschung hielt mich gefangen, vor allem war es der Gedanke, dass es nach wie vor Coctorius war, den ich vor mir sah – und der sich in ein Monstrum verwandelt hatte! Er prallte gegen mich, sodass ich zu Boden ging. Und schon war er über mir. Seine Klauen umfassten meine Kehle, die Krallen, die ihm urplötzlich gewachsen waren, bohrten sich in mein Fleisch. Die Fackel war meiner Hand entfallen, ebenso das Kreuz.

Schon wurde mir schwarz vor Augen, während ätzender Geifer aus dem Maul des Pfarrers auf mein Gesicht tropfte. Meine einzig verbliebene Waffe war der Silberdolch. Mit letzter Kraft hob ich den Arm und stieß die Klinge dem Dämon tief in die Brust.

Die Kreatur, in die Coctorius sich verwandelt hatte, heulte auf. Die Klauen erschlafften, sodass ich sie mühelos beiseite schlagen konnte. Ich stieß seinen Körper von mir und rollte mich zur Seite. Er blieb auf dem Bauch liegen. Rasch ergriff ich die Fackel. Im Schein der Flamme erkannte ich, dass eine grauenvolle Veränderung mit Coctorius vor sich ging: Die Haare ergrauten innerhalb von Sekunden und fielen aus. Die Klauen wurden wieder zu Händen, deren Fleisch Blasen warf, als hätte Coctorius die Pest. Er wimmerte und schrie in höchster Pein.

»Coctorius!« Ich beugte mich zu ihm hinab und drehte ihn auf den Rücken. Auch sein Gesicht veränderte sich, wurde faltig und runzlig wie das eines uralten Mannes.

Er starb vor meinen Augen!

Aber noch hatte er es nicht überstanden. Er öffnete den Mund, nein, vielmehr war es, als öffnete jemand anderes seinen Mund von innen. Er wurde ihm so unnatürlich weit aufgerissen, dass er an den Mundwinkeln einriss und Blut herausspritzte. Coctorius würgte und rang verzweifelt nach Luft. Mit den Händen fasste er sich an die Kehle. Sein Gesicht lief blau an, während die weit aufgerissenen Augen zu platzen drohten.

Dann quoll es aus ihm heraus. Ein schwarzer Schleim, die Essenz des Dämons. Träge wälzte sich die Lache über den Boden und versuchte, in die Dunkelheit zu entfliehen.

Doch diesmal handelte ich schneller und stieß die Fackel in die schleimige Schwärze. Zischend und brodelnd ging sie in Flammen auf.

Der Dämon starb – doch um welchen Preis!

Schwer atmend wartete ich ab, bis ich sicher sein konnte, dass die schleimige Kreatur tatsächlich vollständig vom Feuer verzehrt worden war.

Der klagende Chor der Kinder war verstummt.

Ich widmete mich wieder dem Pfarrer. Den Dämon hatte ich aus seinem Körper vertreiben können, doch das Gift, das dieser darin hinterlassen hatte, tat seine schreckliche Wirkung. Die welke Haut hing nur noch in Fetzen vom Fleisch. Schwärende Wunden bedeckten Coctorius’ Gesicht. Es ging zu Ende mit ihm, und ich konnte nicht mehr tun, als hilflos die Fäuste zu ballen. Ich kniete neben ihm nieder, hob seinen Kopf und beschwor ihn, gegen das Gift des Dämons anzukämpfen.

Er bäumte sich auf, spuckte Blut und presste seine Lippen gegen mein Ohr.

»Nammöd!«, keucht er. »Nammöd!«

»Was wollt Ihr mir damit sagen?«

»Nammöd! Der Ort, an dem …«

Mit einem Aufstöhnen verschied er mitten im Satz.

Behutsam ließ ich seinen Kopf zu Boden gleiten.

Nammöd! Der Ort, an dem …

Der Ort, an den man die Bramsche verschleppt hatte, um das Kind auszutragen? Ich wusste es nicht, hatte nie von einem solchen Ort gehört. Doch ich schwor mir, es herauszufinden.

Ich erhob mich und sah mich in dem Zimmer um. Nun, da der Dämon vernichtet war, war es nicht mehr ganz so finster, die Schwärze verschluckte nicht länger das Flammenlicht.

Der Raum war karg eingerichtet. Eine Bettstatt, eine Kommode, mehr war es nicht, was ich vorfand. Vielleicht hatten Diebe auch schon das meiste geraubt.

Als ich jedoch die angrenzende winzige Kammer betrat, stockte mir der Atem. Dort stand eine hölzerne Kinderwiege.

Sie begann in dem Moment zu schaukeln, als ich ihrer ansichtig wurde.

Mit zwei Schritten hatte ich sie erreicht und sah hinein.

Sie war leer.

Ich habe die Gabe.

Doch was nützt sie mir, wo ich versage, wenn ich doch helfen will.

Wo ich versage, wenn ich erlösen will.

Wo ich versage, wenn ich Leben retten will.

Mein Kampf gegen das Böse hatte mir bisher nur vor Augen geführt, wie viel ich noch lernen musste, um mich als würdig zu erweisen, Gott zu dienen.

Die Verluste, die meinen Weg säumten, waren zu zahlreich, als dass ich mich wirklich freuen konnte.

Zuletzt also hatte es den armen Pfarrer getroffen. Stunde um Stunde hatte ich gegrübelt, was es mit diesem Ort namens Nammöd auf sich hatte und wo er wohl liegen mochte.

Der Zufall wollte es, dass sich in eine meiner Audienzen im Rathaus ein Stadtbüttel verirrte. Obwohl er das Gesicht tief im Schatten der Kapuze verborgen hielt, erkannte ich sogleich, dass ihn eine bösartige Hautkrankheit befallen hatte.

Ich hieß ihn Platz nehmen, er aber bat darum, stehenbleiben zu dürfen, um mir nicht zu nahe zu kommen, denn er wisse nicht, ob seine Krankheit ansteckend sei.

Anselm Lewenstein, so stellte er sich vor, kam aus gutem Hause. Auch war er kein einfacher Büttel, sondern hatte der Garde vorgestanden. Doch dann …

»… wurde mir der Auftrag erteilt, die verhexten Weiber hinwegzuführen, auf dass sie keinen Schaden mehr über die Obrigen in Lemgo bringen können.«

»Hat man denn die Weiber der Hexerei überführen können?«, fragte ich nach.

»Oh gewiss, haben sie doch alle beide unter der Folter gestanden, die hohen Herren mit Zauberei verführt zu haben.«

Ich seufzte, denn im Gegensatz zu dem, was dem armen Pfarrer widerfahren war, schien mir dies eher ein Fall falscher Anklage zu sein, wie er mir oft zu Ohren kam. So sagte ich streng: »Über die, welche der Lust ergeben sind, gewinnt der Dämon am ehesten Gewalt.«

Wie ich weiter erfuhr, hatte sich das alles schon Jahre vor meiner Zeit in Lemgo ereignet. Die angeblich so hohen Herren hatten die Frauen geschwängert und das Übel auf ihre Weise beseitigen wollen.

»Wohin nun habt Ihr die armen Frauen gebracht?«

»Mein Auftrag lautete, sie zu einem Ort namens Namöd zu geleiten …«

»Namöd?« Ich fuhr aus meinem Stuhl hoch. Er hatte es anders ausgesprochen als der Pfarrer, doch war ich sicher, dass es sich um denselben Flecken handelte! Also hatte der Herr meine Gebete gehört und mir den braven Anselm Lewenstein geschickt!

Der Büttel nickte. »Ganz gewiss hieß der Ort so. Zwei meiner Leute begleiteten mich, die Hexen dorthin zu bringen. Wir taten alles, wie man es uns aufgetragen hatte. Die Weiber waren in Truhen gesperrt, damit sie uns nicht verzaubern konnten. Vorher brachen wir ihnen die Beine und Arme, damit sie dort hineinpassten. Nichts Absonderliches geschah auf der Fahrt, jedoch machte uns Namöd grausen. Der Ort liegt so versteckt im Harzer Land, dass wir ihn kaum fanden. Auch die Bewohner sind sehr seltsam. Sie zeigen ihre Gesichter nicht und reden nur das Nötigste. Wir übergaben ihnen die Truhen und waren heilfroh, wieder zurückzureiten …«

Es fiel mir schwer, ihm weiter zuzuhören, denn zu sehr beschäftigte mich der Ort selbst.

Dennoch ließ sich Lewenstein nicht davon abbringen, mir lang und breit seine Leidensgeschichte zu erzählen. Kurz nachdem er die Frauen dort abgeliefert hatte, war er von Albträumen heimgesucht worden. Immer wieder sah er darin die Frauen, wie sie ihm drohten und ihn verfluchten. Auch befand er sich am Ende dieser Träume oft selbst in einer stockdunklen Kiste, sodass er schreiend erwachte. In der Folge sprach er dem Wein immer stärker zu, verlor seine Stellung und musste sich schließlich als Büttel verdingen. Doch nun kam sein Ausschlag hinzu, der ihn, wie er mir verriet, am ganzen Leibe plagte. Auch seine Sehkraft ließ nach, sodass er fürchtete, seine Arbeit nicht mehr verrichten zu können. Ganz sicher aber war er, dass die Hexen ihn verflucht hatten, schließlich träume er seither jede Nacht davon, in der Kiste zu stecken. Auch empfinde er den fürchterlichsten Schmerz in Armen und Beinen, als wären sie ebenfalls gebrochen.

»Wenn Ihr mir nun endlich verratet, wo dieses Namöd liegt, so werde ich es beizeiten aufsuchen und die Hexen dort befragen«, versprach ich.

Lewenstein beschrieb mir den Weg, und ich entließ ihn mit dem Versprechen, für ihn zu beten.

Nachdem er gegangen war, stand mein Entschluss fest: So bald als möglich würde ich nach Namöd reisen. Nicht um die angeblichen Hexen zu befragen, sondern um herauszufinden, welche Verbrechen dort im Namen der Inquisition begangen wurden. Doch dann –

kam zunächst alles anders.

Und erlöse mich von dem Bösen, o Herr …

Ich hatte es erlebt, das Böse. Im haus zur heiligen dreieinigkeit hatte ich es am eigenen Leibe erfahren. Auf schmerzhafte Weise hatte ich erkennen müssen, dass sich das Böse selbst unter dem Habit nach außen hin frömmelnder Nonnen versteckt. Denn das Böse trägt tausenderlei Masken, und daher müssen wir beständig auf der Hut sein, dass es nicht in uns fährt und seinen Stachel tief in unsere Seele treibt.

Selbst ich, die ich von des Papstes Gnaden zur Inquisitorin ernannt wurde, war nicht gefeit gegen des Teufels Schergen.

Und lasse das Böse nicht in mich fahren, o Herr!

Es gibt mannigfaltige Arten, dem Bösen die Stirn zu zeigen. Neben dem Gebet, so hatte ich herausgefunden, ist auch die Selbstgeißelung hilfreich. Denn das Böse ist feige, es fürchtet den Schmerz, während es selbst unerträgliches Leid über die Menschheit bringt.

So kniete ich auch an diesem nebligen Novembermorgen in meiner kargen Turmkammer in Lemgo und geißelte mich im Namen des Herrn. Dreizehn Schläge mit dem dreifach geflochtenen und dreiendigen Hanfseil.

Meine Dienerin, die stumm dabeigestanden hatte, eilte hernach, um Waschschüssel, Lappen und lindernde Salben zu holen und den blutenden Rücken zu reinigen. Sie verstand sich gut darauf, war ihr Vater doch Medicus im fernen Worms gewesen. Nicht nur, dass sie ihm verschiedene Behandlungen und Kuren abgeschaut hatte. Darüber hinaus war sie ihm, wie sie mir erzählt hatte, bei der Ausführung derselbigen öfter zur Hand gegangen. Mathilde stand erst seit einem Monat in meinen Diensten, und wenngleich sie kleinwüchsig war und eine Hasenscharte besaß, die ihr Antlitz fast noch hässlicher machte als meines, so war sie doch wach und klug, und ich konnte mir keine bessere Dienerin an meiner Seite vorstellen.

Nun schüttelte ich den Kopf. »Ich hatte einen eigenartigen Traum, Mathilde.«

»War es wieder derselbe? Der, in dem Ihr Euch selbst als weinendes Kind auf einem Bildnis seht?«

Ich nickte. Einzig Mathilde hatte ich von dem Traum erzählt. Doch auch ihr hatte ich aus einem mir unerklärlichen Grund verschwiegen, wie er stets endete: mit dem weinenden Jungen, der mir entgegenblickte.

»Ihn träumte ich zuerst. Doch dann war da noch ein anderer Traum. Darin ritt ich durch einen dunklen Wald und wurde von kleinen schwarzen Teufeln angegriffen. Von allen Seiten sprangen sie herbei und verhöhnten Gott mit ihren widerlichen Fratzen. Sie wurden immer dreister und rissen mir das Wams vom Leibe. Doch da geschah Wunderliches: Ein Aufschrei ging durch ihre Reihen, und ich spürte, wie die kaum verheilten Wunden der letzten heiligen Geißelung sich verwandelten und zum Leben erwachten. Neununddreißig Ebenbilder meiner Selbst erwuchsen daraus und zertraten die Meister der Teufel. Die wenigen Überlebenden ergriffen die Flucht. Da wachte ich auf, voller Glück und Heiterkeit. Was will mir der Traum sagen, Mathilde?«

»Dass Ihr mächtiger als alle Teufel seid, Herrin?«

Ich seufzte. »Das wäre Gotteslästerung, denn nur Gott allein ist mächtiger als alles Böse. Doch vielleicht wollte er mir sagen, dass er mir allzeit beisteht, im Kampf gegen das Böse …«

Meine Unterhaltung mit Mathilde wurde jäh unterbrochen, als es an der Türe klopfte und, ehe ich die Erlaubnis gegeben hatte, ein junger Bursche hereinstürmte. Als er meinen blutigen Rücken sah, senkte er sogleich beschämt den hochroten Kopf.

Mathilde aber stellte sich zwischen mich und den Burschen, sodass er meiner Blöße nicht länger ansichtig werden konnte.

»Was fällt dir ein, du Rotzlöffel! Bist du des Teufels, hier so reinzuplatzen?«

»Ich … ich …«, stammelte der Bursche.

Während Mathilde ihn weiter ausschimpfte, raffte ich mich auf und zog mir das Unterkleid über die blutenden Wunden. Den Schmerz, den das harte Linnen dabei verursachte, empfand ich als Gottes Fingerzeig, es vielleicht demnächst nicht bei nur dreizehn Schlägen zu belassen, obwohl es, wie seit jeher Brauch, ja eigentlich neununddreißig Schläge sind, ist das Geißelende doch dreifach ausgeführt.

»Was hast du denn nun da?«, hörte ich Mathilde sagen, während ich noch damit beschäftigt war, mich weiter anzukleiden.

»Ein Brief! Eine Botschaft für deine Herrin!«

»Dann gib schon her!«

»Nein, ich darf ihn nur persönlich überreichen!«

»Du fängst dir gleich ein paar Maulschellen!«

»Lass es gut sein, Mathilde.« Ich schritt ein, bevor das Wortgefecht noch in ein körperliches Scharmützel ausartete. Mathilde reichte dem jungen Burschen zwar nur bis zur Brust, aber was ihr an Körpergröße fehlte, machte sie durch Kraft und Mut wett.

Ich schob mich an ihr vorbei und streckte die Hand aus. Der Junge überreichte mir den Brief und blieb wartend stehen. Wahrscheinlich hoffte er auf ein Trinkgeld, also gab ich Mathilde ein Zeichen.

Sie griff widerstrebend in ihre Schürze, während ich bereits das Siegel löste.

Der Bursche schüttelte den Kopf. »Nein, nein, kein Obolus. Ich wurde bereits bezahlt.«

»Warum stehst du dann noch so dumm herum, Junge?«, zeterte Mathilde.

»Ich soll warten, bis die Ehrwürdige Herrin mir ihre Antwort übergibt.«

Das Siegel, das ich erbrochen hatte, war mir nur zu gut bekannt. Insofern klopfte mein Herz ein wenig schneller, als ich den Umschlag öffnete. Das Papier darin war mit großen schwungvollen Lettern bedeckt. Der Großinquisitor Heinrich Institoris verlangte mich zu sprechen. Aus diesem Grund wurde ich aufgefordert, mich unverzüglich im Kloster Dalheim einzufinden.

Nun klopfte mein Herz noch wilder. Seitdem ich meine Aufgabe erfüllt und Lemgo und die umliegenden Dorfflecken von Hexenmeistern, Hexen und anderen Dämonen befreit hatte, war ich mehr oder weniger ohne klaren Auftrag gewesen. Aus diesem Grund hatte ich sowieso den Großinquisitor aufsuchen wollen, um die Erlaubnis für meine Reise nach Namöd zu erbitten.

Natürlich würde ich meiner eigentlichen Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich das Hexenwesen in und um Lemgo nicht wieder ausbreitete, dennoch gerecht werden können. Meine Mission im Harz würde sicherlich nur wenige Tage dauern.

Und was die Dämonen betraf, so hatte ich dazugelernt. Natürlich hatten sie sich längst aus Lemgo verzogen und machten in der Maske biederer Bürger andere Städte unsicher, während die Unschuldigen – hier wie anderswo – weiterhin angeprangert wurden. Es verging kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Bürger seinen Nachbarn oder Verwandten der Hexerei beschuldigte. Selbst vor den eigenen Eheweibern machten einige Männer nicht halt, denen es meist wohl nur darum ging, sie loszuwerden, um sich eine jüngere nehmen zu können.

Und dann waren da noch die Wichtigtuer, solche, die sich rühmen wollten, mir Aug in Aug gegenübergestanden zu haben. Denn ob ich es wollte oder nicht: Ich war inzwischen bekannter, als ein fliegender Hund es gewesen wäre. Die »Hexenjägerin«, so wurde ich genannt.

Was einer der Gründe dafür war, dass ich es in letzter Zeit vermieden hatte, mich auf der Straße blicken zu lassen. Ich mochte es nicht, wie die Leute mich ansahen – mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Angst.

Niemand hatte die jahrelangen Exzesse und Prozesse vergessen, die unsere Stadt so lange heimgesucht hatten. Dabei hatten die wirklichen Dämonen den Hexenwahn geschürt, um feixend mitanzusehen, wie Hunderte unschuldiger Menschen im Namen der heiligen Inquisition gefoltert und hingerichtet wurden.

Obschon ich mich um Aufklärung über das wahre dämonische Treiben bemühte, durchschauten die arglosen Menschen das teuflische Spiel kaum.

»Was ist, Herrin?«, fragte Mathilde neugierig, da meine Blicke noch immer auf dem Brief verweilten.

»Es sieht so aus, dass wir in Lemgo nicht mehr gebraucht werden«, erklärte ich und hoffte, meine Stimme nicht allzu freudig, sondern dem Anlass entsprechend feierlich klingen zu lassen.

»Umso besser!«, freute sich mein Mädchen. »Es ist stinklangweilig hier, wenn es nichts Richtiges zu tun gibt für unsereins!« Sie verbesserte sich rasch: »Ich meinte natürlich, für Euch.« Sie verbeugte sich leicht.

Ich musste schmunzeln, hatte sie doch schon oft erklärt, wie gern sie mit mir gegen die Schwarze Familie zu Felde ziehen würde. Ihre Mutter, so hatte sie mir erzählt, war von einem Vampir gebissen und später gepfählt worden, als Mathilde noch ein Kind gewesen war. Seitdem hasste Mathilde die schwarze Brut wie die Pest. Ich konnte mir keine treuere Dienerin an meiner Seite wünschen.

Zum Boten sagte ich: »Sag, dass ich noch heute nach Dalheim aufbrechen werde. Wie bist du überhaupt hierhergekommen? Und seit wann bist du unterwegs?«

Er errötete erneut, haspelte aber dann: »Eine Reiterstafette hat den Brief weitergetragen. Mein Vater sollte der Letzte sein, der ihn Euch übergibt, aber …«

Er stockte, sodass ich ihn ernst ansah und zum Weitersprechen auffordern musste.

»Was ist mit deinem Vater, nun sag es schon!«

»Sein Pferd ist gestürzt, und er hat sich das Genick gebrochen. Die Mutter bat mich, ihren ältesten Sohn, Euch die Botschaft zu überbringen.«

Er rang mit den Tränen. Offensichtlich wollte er vor mir nicht zugeben, wie sehr ihm der Tod seines Vaters zu schaffen machte.

»Das tut mir sehr leid, Junge, aber umso dümmer ist es, einen Obolus abzulehnen. Deine Familie kann das Geld brauchen.« Ich wandte mich an Mathilde: »Gib dem Burschen fünf Taler.«

»Fünf Taler, Herrin?« Ich sah ihr an, dass sie die Summe für zu hoch hielt, aber ich hatte meine Gründe, so großzügig zu sein. Ahnte ich doch, dass hinter dem verhängnisvollen Sturz mehr steckte als nur ein Unfall.

Während Mathilde sich zum Sekretär begab und den Schlüssel vom Hals nahm, fragte ich den Jungen: »Und wie bist du hierhergelangt?«

Wieder blickte er beschämt zu Boden. »Mit dem Eselskarren. Das Pferd musste notgeschlachtet werden.«

»So ist sicherlich großes Leid über eure Familie gekommen.«

Nun war es an mir, den Kopf zu senken. Wie viel Kummer die Dämonen doch den Menschen bereiteten! Dabei hatte der Vater vermutlich allein das Pech gehabt, mit einer wichtigen Botschaft für mich betraut worden zu sein.

Mathilde zählte dem Jungen die Münzstücke in die Hand. Diesmal sträubte er sich nicht. Es war nur eine geringe Wiedergutmachung, und ich schämte mich, als er dankbar vor mir auf die Knie fiel.

»Gott segne dich«, sagte ich und strich ihm über den Kopf. »Und nun steh auf, und eile zurück zu deiner Familie.«

Der Junge erhob sich, murmelte mehrmals einen Dank und eilte hinaus.

»Fünf Taler waren viel zu großzügig, Herrin«, schalt mich Mathilde, nachdem die Tür hinter ihm zugefallen war. »Wenn sich das herumspricht, werdet Ihr nicht mehr sicher sein vor Bettlern und Hausierern und was sich für Schmarotzer noch dort draußen rumtreiben!«

»Es sind alles nur Menschen, Mathilde, vergiss das nicht.« Und dann sprach ich aus, was mir die ganze Zeit über schon durch den Kopf gegangen war: »Ich glaube nicht, dass der Vater des Jungen zufällig gestürzt ist.«

»Ihr denkt …?«

Ich nickte. »Die Schwarze Familie hat erfahren, dass Heinrich Institoris nach mir verlangt. Die Dämonen versuchten zu verhindern, dass mir die Nachricht zugestellt wurde. Nur warum?«

»Die Dämonen fürchten Euch, mehr als alle anderen Streiter der Inquisition«, behauptete Mathilde. »Es wird sich herumgesprochen haben, auf welche Weise Ihr nicht nur Lemgo von der teuflischen Brut befreit habt.«

Ich lächelte mild. »Ich bin nur ein kleines Rädchen im großen Mühlwerk der Inquisition. Hohe Herren wie Heinrich Institoris oder Jakob Sprenger sind es, die die Schwarze Familie viel eher fürchtet.«

Mathilde machte ein nachdenkliches Gesicht. »Aber auf welche Weise, glaubt Ihr, haben die Dämonen von der Depesche erfahren? Es muss einen Verräter in Institoris’ Gefolge geben.«

Das war auch mein erster Gedanke gewesen. Unter den Kutten und Talaren konnte sich ein Dämon ebenso verstecken wie unter der Tracht eines Kaufmanns oder dem Flickenkleid einer Bettlerin. Oder sogar in dem vormals frommen Mann oder der Frau selbst, wie das Schicksal von Coctorius bewiesen hatte. Aber man vermag die Schmarotzer zu erkennen, denn Hexen und anderes Gezücht haben keinen Funken Frömmigkeit in sich, was deutlich zu sehen ist, wenn man ein waches Auge hat. Sie hören nicht auf, das Blut Unschuldiger zu vergießen, sie zu Bösem zu verleiten und die Seelen samt ihren Leibern zu töten.

Dennoch sagte ich: »Da gibt es viele Möglichkeiten, Mathilde. Es könnte auch ein Mönch aus Dalheim sein. Oder einer der Staffelreiter. Aber wir werden es herausfinden, da bin ich mir sicher!«