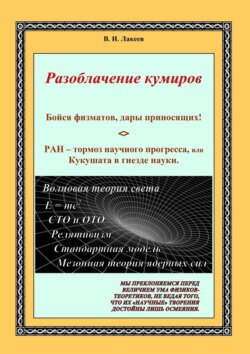

Читать книгу Бойся физматов, дары приносящих! РАН – тормоз научного прогресса, или Кукушата в гнезде науки - В. И. Лакеев - Страница 4

Часть 1

Не сотвори себе кумира

ОглавлениеПринято считать, что дела в познании законов природы обстоят превосходно, так как с фронтов науки приходится частенько слышать о новых удивительных открытиях учёных. И чем больше шумихи вокруг этих открытий и торжественных чествований героев, тем большим уважением и доверием проникаемся мы к ним. Более того, общепризнанные заслуги, почёт и трепетное отношение к физикам-теоретикам (лучшая часть из которых удостоена высших правительственных наград, а наиболее выдающаяся – Нобелевских премий) являются лучшим подтверждением их интеллектуального превосходства над нами. То есть теоретики – это интеллектуальная мощь и гордость всего человечества.

Причём наша вера в учёных обуславливается ещё и нашей неспособностью осмыслить то, что для теоретиков представляется ясным как божий день. И оттого чем больше наше непонимание, тем более гениальными представляются нам учёные и тем сильнее вера в их квантовую и релятивистскую механику, расширяющуюся Вселенную, антивещество, магнитные монополя, чёрные дыры и так далее. И вот уже наиболее впечатлительные, впадая в панику, требуют немедленного запрета экспериментов на адронных коллайдерах, опасаясь гибели Земли в пучине ужасных чёрных дыр.

Но если бы эти доверчивые могли не только созерцать празднично оформленный и потрясающий своим великолепием фасад науки, но и знали, какие сомнительные приёмы применяются теоретиками на пути к открытиям, то воспринимали бы эти открытия, как сейчас воспринимаются нами мифы и легенды античного мира.

Да что там говорить о нас, обывателях, если и самих теоретиков поражают применяемые ими методы. К примеру, при решении вычислительных задач из области микропроцессов широкое применение получил способ перенормировки. То есть при определении некоторых величин образуются бесконечные значения, что явно абсурдно. И чтобы от этого избавиться, из одной бесконечной величины вычитают другую. «Многие физики полагают, что метод перенормировки в будущем не сохранится, ибо совпадение результата вычислений с опытно-данными – счастливая случайность. …Как видим, сплошные приписки, если не выразиться посильнее – извращения. Р. Фейнман написал об этом следующее: «Люди так набили руку на том, как им прятать мусор под ковёр, что порой начинает казаться, будто это не так уж серьёзно» [1].

То есть «гении», по свидетельству Ч. Сноу, считающие «практику уделом второсортных умов», не гнушаясь методикой двоечников, занимаются подгонкой расчётов под нужный им результат и таким образом создают свои «гениальные» творения.

Взять хотя бы Максвелла, автора «гениального» творения – электродинамики. «Максвелл шаг за шагом строит свою теорию с помощью „ловкости пальцев“, как удачно выразился Пуанкаре, имея в виду теологические натяжки, которые иногда позволяют себе учёные при формулировке новых теорий. Когда в ходе аналитического построения Максвелл наталкивается на очевидное противоречие, он, не колеблясь, преодолевает его с помощью обескураживающих вольностей. Например, ему ничего не стоит исключить какой-нибудь член, заменить неподходящий знак выражения обратным, подменить значение какой-нибудь буквы» [1].

А далее доктор философских наук, профессор А. Сухотин, почитатель «талантливых» физматов, пишет: «Однако, как бы то ни квалифицировать, факт есть: использование заведомо ошибочного приёма, будущее которого поставлено под сомнение, тем не менее даёт успех.

Подобные казусы наводят методологов на мысль, что при построении и использовании теории вообще без ошибок и даже несущественных сознательных натяжек не обойтись. Учёный умеет хитроумно кое о чём умолчать, отодвинуть несущественное или несуществующее, а в иные моменты и того решительнее – свободно обойтись и с самими фактами. М. Борн обозначил это «как мелкое жульничество».

Да и бытующие в среде теоретиков умонастроения способны повергнуть в ужас. Невольно задаёшься вопросом: неужели настолько обесценен в их среде здравый смысл, что путеводной звездой в их деятельности стало изречение Н. Бора: «Ваша идея, конечно, безумна. Весь вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть верной»? И он не одинок в подобном мнении. Ему вторят и другие.

«Элемент абсурда должен присутствовать в науке. На …начальных этапах развития науки точность и пунктуальность, присущая профессионалам, может скорее мешать выдвижению смелых предположений», – таково мнение П. Капицы. Он же считал, что «острое логическое мышление порой мешает учёному, поскольку окончательная ясность может закрыть выходы к новым проблемам и нестандартным поворотам ищущей мысли». А вспоминая про лабораторию своего учителя Э. Резерфорда, П. Капица рассказывал: «Тут часто делают работы, которые так нелепы по своему замыслу, что были бы прямо осмеяны у нас».

Физик Я. Смородинский: «Крайне важно приучить читателя к тому, что новые великие идеи всегда кажутся странными и даже нелепыми».

М. Борн писал: «Мой метод работы состоит в том, что я стремился высказать то, чего, в сущности, высказать ещё не могу, ибо не понимал сам».

Б. Рассел: «Математики не знают, о чём говорят, а также верно ли то, что они говорят».

Австрийский физик П. Эренфест: «Ради Бога, не бойтесь говорить глупости! Лучше 99 раз сказать ерунду, чтобы один раз что-нибудь выскочило» [1].

Ну а что может выскочить из глупости, как не та же самая глупость.

Вот глупость и выскакивает.

Одним из ярчайших тому примеров может служить эксперимент Майкельсона и Морли, который вызвал волну недоумения среди ведущих физиков того времени. Результаты эксперимента многократно перепроверялись ими и обсуждались, но не находили своего логического объяснения. Вследствие чего, с подачи Лоренца, все сошлись во мнении, что причина в сокращении длины плеча интерферометра по направлению его движения.

Так на свет родилась релятивистская механика, а сам эксперимент был признан эмпирическим доказательством правоты положений СТО и «гениальной» формулы А. Эйнштейна – Е = mc2.

Кстати, по мнению авторов книги «Мироздание постигая» (Изд. «Молодая гвардия», 1989) В. Н. Дёмина и В. П. Селезнёва, есть основание подозревать, что из-за внесения в систему дальнего наведения аппаратов по радиосигналам с Земли релятивистских поправок космические аппараты «Фобос-1» и «Фобос-2» при сближении с марсианским спутником попросту врезались в него, так как реальное расстояние между аппаратами и спутником было гораздо меньшим, чем расчётное.

Но не только несуразицами и противоречивостью пронизаны работы теоретиков, но и отсутствием у них элементарной сообразительности при решении простой задачи.

А именно при объяснении результатов опытов Майкельсона и Морли за основу неизменно бралась механическая аналогия, подобная версии с гребцами.

В связи с чем зададимся вопросом: а правомерен и корректен ли прямой перенос примера с гребцами или иных аналогичных ему примеров на лучи света – фотоны, чьи отражения от преград носят абсолютно упругий характер и чья механическая энергия всегда сохраняется?

Конечно же нет! Так как ускорение лодкам, придаваемое гребцами на всех отрезках пути, неизменно и стабильно, в то время как лучи света при их отражении от тел, движущихся им навстречу, могут увеличивать свою начальную скорость в зависимости от характера соударения между ними и разницы их масс. Но Майкельсон и прочие исследователи, не заметив столь существенной разницы между лодками с гребцами и фотонами, поставили между ними знак равенства.

Следовательно, проведённые опыты, как и их интерпретация, построенные на неверных предпосылках, в корне исказили суть происходящего. По причине того, что исследователями были изначально проигнорированы свойства фотонов упруго отражаться и, соответственно, фундаментальный закон Природы – закон сохранения импульса и механической энергии.