Читать книгу Родом из ВДВ - Валентин Бадрак - Страница 6

Часть первая Железные солдатики генерала маргелова

Глава пятая

Оглавление(Рязань, РВДУ, июнь 1986 года)

1

Совершенно прав был знаменитый русский классик, утверждая, что нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности если все окружающие живут так же. Еще четче выразил эту мысль взрывоопасный немецкий философ, заметив, что если человеку есть зачем жить, он может выдержать любое как. Знатоки человеческой породы не ошибались. Но также верно, что, подавляя свою индивидуальность, противясь внутренним психологическим установкам, человек либо врастает в избранную маску, либо затаится в ожидании момента, когда маску эту можно будет сбросить. Все дело в пороге компромисса. Если человек позволит себе врасти в коллективную маску, принеся на алтарь общей славы свою индивидуальную, самобытную личность, он прикипит к ней, позабыв о собственном «я», и станет в итоге ниже того коллектива, которому безвозвратно отдался. Напротив, если он рискнет восстать или хотя бы затаится до времени, он останется непонятым и будет проклят в своей гордыне, как падший ангел. Но из пепла, из глубин темного бездонного провала он может взмыть в новом, высоком облике, достойном неподдельного уважения и, может быть, даже величия.

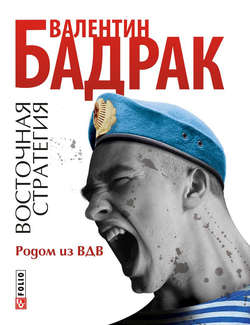

Об этом много думал в училище курсант Алексей Артеменко, желая и боясь своего иррационального превращения, таинственной трансформации, чем-то напоминающей старую сказку про конька-горбунка, где кипящий котел неправдоподобно изменяет героя. Только после долгих часов переосмысления в ночных караулах, затяжных нарядах, в оцеплении стрельбищ – везде, где только приходилось оставаться наедине с собою, – Артеменко сполна осознал часто повторяемую старшекурсниками поговорку «Поступил – гордись, не поступил – радуйся». Он действительно гордился своей личной принадлежностью к четырем царственным буквам «РВДУ», внушавшим благоговение целому поколению. В них чувствовалась волшебная магия превосходства, за которой для всего мира начиналась завеса темного и недоступного. На шкале символов мужественности и сугубо мужской отваги они находились где-то вверху, почти над всем, что он знал. В глазах сытой городской молодежи, привыкшей к непрерывному поиску наслаждений и материальных благ, здоровый парень в тельняшке и небесного цвета берете, вне сомнения, стоял над аморфным сообществом обывателей. Но к его собственному удивлению, харизматическая аббревиатура не приблизила его к той заветной мечте, к которой он безотчетно стремился с самого детства. Идея стать сверхчеловеком, принадлежать к отдельной касте, самой лучшей породе, непостижимой для обычных людей с их простыми переживаниями и мелкими тревогами, если не провалилась, то точно не приблизилась.

Существовало множество приятных мелочей, которые усыпляли бдительность его самовосприятия, на несколько мгновений наполняя удовлетворением и даже счастьем. Алексею импонировало, что четыре сложенные вместе буквы выступали такой идеальной визитной карточкой, как если бы она была отлита из золота или являлась по-особому ограненным драгоценным камнем. Ему нравилось, что он стал менее чувствителен к любым изменениям вокруг себя, начиная от погоды и заканчивая собственными психическими реакциями на происходящее (по-прежнему он по юношеской привычке анализировал их и давал собственные оценки). Он научился невозмутимости, уверенно применял силу без всякой бравады. Незаметно, как и все остальные, он начал отличаться не только от легковесного гражданского населения, но даже от курсантов из других военных училищ. Исчезли простуды и всякая иная городская хандра. Перестали удивлять построения без верхней одежды в двадцатиградусный мороз, когда курсанты грелись на улице лишь благодаря непрестанным отжиманиям на кулаках от обледенелого асфальта. Никого не смущало, что в казармах не было душа и после утреннего кросса курсанты в любое время года мылись в умывальнике просто под шлангом, натянув его на носик краника и с фырканьем присев у раковины, чтобы вода текла лучше. Разумеется, холодная; о том, что на свете существует горячая, можно было вспомнить лишь в отпуске. Точно так же не существовало теперь и жары, и они оценили старую шутку, очевидно занесенную еще из неприхотливой и выносливой старой русской армии. О том, что в шинели зимой совсем не холодно, потому как «она ж теплая», а летом вовсе не жарко, «ведь она ж без подкладки». Никого не коробила необходимость стирать свою одежду щеткой и досушивать утюгом и теплом собственного тела. Переход в лагерь (одну неделю каждого месяца жили в Сельцах) уже ко второму году стал настолько привычен, что не вызывал никаких эмоций. И слишком быстро большинству курков стало безразлично, нести ручной гранатомет, или железный ящик радиостанции, или «дьявольское тело», как называли порой внушающий трепет свирепый ствол с казенником от автоматического гранатомета на станке АГС-17. Если первый раз путь в Сельцы из Рязани преодолели только за семнадцать часов, то к четвертому курсу на переход уходило уже не более шести. Оно и понятно: после перехода ведь еще можно успеть в увольнение.

Алексей давно с улыбкой вспоминал первый переход в пятьдесят пять километров, когда на каждом пятиминутном биваке вся рота дружно валилась в ранний, отчего-то кажущийся мягким и приветливым рязанский снег. Уже через минуту, полизав его по-собачьи, чтобы холодная влага осталась на просоленных потом губах, вся рота тут же засыпала. Разумеется, судорожно вцепившись в автоматы, ремни которых либо перекидывались через шею, либо наматывались на руку. Оставить оружие даже на тридцать секунд считалось самым страшным, никогда не прощаемым грехом. Тогда, в первый раз, встав в три тридцать утра, они дошли до лагерей только к десяти вечера, – обнаружив вместо казармы холодные палатки. Пока знатоки печного дела заводили тепло в их временные пристанища, остальные по приказу ротного, как тараканы, которые нажрались отравы, но еще не успели подохнуть, бродили вокруг палаточного лагеря и… наводили порядок. Поскольку ротный отправлял спать повзводно, вокруг стоял дикий мат: сама мысль, что кто-то уляжется спать раньше на десять минут, была нестерпима и ненавистна, вызывала злобное шипение быстро зверевших людей. Алексей хорошо помнил, что самой сокровенной мыслью его было не стать первым назначенным истопником, и действительно, он тогда отключился вполне счастливым. Причем ему совершенно не было стыдно за испытанную тайную радость: их менее удачливый товарищ Сема Маркирьянов, уснув на привале, расслабил руки на автомате и оказался жертвой злой шутки старшины Корицына, в воспитательных целях забравшего оружие. «Что, Маркирьянов, промотал оружие?» – язвительно вопрошали из уже построенной колонны, все чаще заменяя слово «промотал» очень похожим по звучанию и значению грубым ругательством, более фактурным и привычным в их среде. Разумеется, инфантильный увалень Маркирьянов попал в черный список, а его невыносимая обида вылилась потом в тайную драку со старшиной, впрочем, бесполезную, потому что старшина оказался крепче и изощреннее в кулачном деле. Тогда Алексею было немного неловко за перепуганный вид Маркирьянова в момент построения роты: бегая в поисках исчезнувшего оружия, он был смешон, жалок, несчастен до безобразия. И ему никто ничего не подсказал, все безжалостно потешались над горем и глупостью, ибо уже усвоили: только жесткие формулировки жизни учат справляться с личными пороками и недостатками. И он тоже смеялся над незадачливым товарищем, а ведь мог и сам оказаться на его месте. «Вот она, иная жизнь и новая форма действительности», – думал Артеменко, дав себе установку быть чрезвычайно осторожным и сверх меры терпеливым. Алексей слишком хорошо знал, что, окажись на месте Маркирьянова он сам, все было бы точно так же. Ребята как-то очень быстро огрубели, злые шутки стали нормой, ругательство – родным языком, а жалость – непростительной слабостью. В случае с Маркирьяновым курсанты не испытывали злость к старшине, его урок не пропал даром, они срослись со своим оружием.

Подобно товарищам по роте, курсант Артеменко быстро научился мало спать, отключаться при любых обстоятельствах, не обращая внимания на шум, и просыпаться от малейшего шороха. Он легко передвигался в непроглядной темени ночи, как кошка чувствовал пространство. По уровню чувствительности он напоминал дикого животного, находящегося в состоянии вражды со всем миром, молодого загнанного зверя, который только учится быть сильным хищником, все время опасаясь других, более искушенных врагов.

Спать к концу первого года обучения курсанты умели не только на снегу, голой земле, но за партой на лекции, преимущественно не мигая открытыми закатившимися глазами. Верхом совершенства стал сон стоя или на ходу, и если бы кого-нибудь из них спросили о причинах столь феноменальной концентрации жизненной энергии, никто не сумел бы дать внятный, исчерпывающий ответ. Алексей множество раз убеждался в этом. Однажды он был дневальным перед переходом в Сельцы, так что сомкнуть глаз практически не пришлось. Но ничего страшного в походе не произошло. «Эй, Артеменко, ты куда пошел?» – услышал он чей-то окрик и очнулся, обнаружив себя за пределами строя, уходящим неизвестно куда, – поскольку был он в третьем отделении, то находился на краю строя. Его немедленно поставили в середину спешно движущейся роты. И так, натыкаясь на идущих справа и слева, а то налетая на рюкзак впереди идущего, Алексей находился в полудремотном, полубредовом состоянии такое количество времени, которое понадобилось роте для броска в восемнадцать или двадцать километров. Неизвестно, сколько бы он еще дремал в строю, если бы не прозвучала неожиданная проверочная команда ротного: «Противник справа, к бою!» И сам себе удивляясь, Алексей обнаружил себя в составе совершенно правильного боевого порядка, перекатывающимся и перескакивающим от кочки до кочки и даже нисколько не уставшим от рваного бега с полным рюкзаком… Таких случаев он мог бы припомнить так много, что вскоре перестал обращать на них внимание.

Но физическое совершенствование и приобретаемые навыки воина незаметно притупляли не только излишние тут сентиментальность, тревожность, мечтательность, но и всю зону чувствительности. Незаметно стало исчезать все то, что раньше составляло богатство и многогранность души. Испарилась былое воздушное ощущение романтики. Особо ценящиеся здесь лапотное хамство и пофигизм стали с лихвой заменять юношескую нежность и страсть.

Мифический пантеон мужской славы, контуры которого тонули в туманных рассказах о военных подвигах, стал единственным символом. Одним для всех. Курсанты постепенно теряли индивидуальность, и Алексея поначалу раздирало любопытство: понимает ли это кто-нибудь еще, его товарищи, сержанты, ротный? Как-то он спросил об этом Игоря, и тот ответил в характерном для новой среды стиле: «Да не парь ты, Леша, попусту мозги, скоро отпуск – там и разберемся». Что касается офицеров, они достаточно часто представлялись Алексею людьми в непроницаемых масках, умело играющими заученную роль, принимающими участие в немыслимом фарсе ради чего-то такого, о чем он пока не знал. Алексей в этом ничуть не сомневался. Когда ему выпадала возможность незаметно наблюдать за взводным, глуповато-печальные глаза капитана-переростка как-то сразу выдавали, что он тихо и негласно отстранен от участия в представлении. Играет в этом театре несущественную роль суфлера. Но когда он вглядывался на построениях в комбата – статного, импозантного подполковника, на котором еще в большей степени, чем на ротном, все блестело и сияло, как на параде, – и сопоставлял его вид с произносимыми им ничего не значащими словами, перед глазами Алексея опять возникал жирный знак вопроса. А что, если они и в самом деле такие?! Если и правда за шикарным видом кроется непроглядная темень примитивного человека? Содрогаясь от раздирающих сомнений, Артеменко размышлял порой об этом в блаженной тиши караульной ночи, с тоской вглядываясь в перламутровое небо. Ему чудилось, комбат живет так, будто каждый день – военный праздник, торжество под его председательством. Но за ежедневным фарсом не стояло ничего такого, чтобы привлекало Артеменко как человека, который в детстве читал серьезные книги и не раз мечтал о свершении в жизни чего-то необыкновенного. Что, если все затеяно ради этого блеска, что, если желание физического и всякого иного превосходства, да и сама принадлежность к элитным войскам – только прикрытие, блеф хитрецов, шахматная партия самых прозорливых, которые всегда будут опираться на таких энтузиастов, как Шура Мазуренко? Алексей не раз мысленно сопоставлял здоровяка Мазуренко и ротного Лисицкого, становившегося все более тучным и неповоротливым.

Мазуренко был настоящим бойцом, воином до мозга костей, такие с готовностью выполняют самые невероятные и опасные военные миссии, своими собственными руками подрывая, уничтожая, убивая и… рискуя. Алексей с невольной улыбкой вспоминал многочисленные курьезы, связанные с жизнью этого странно отрешенного человека, источающего опасность. Завоеватель по натуре, он мог быть либо героем, либо опасным рецидивистом. Случаев было предостаточно, особенно после снятия Мазуренко с должности старшины роты в середине первого курса. Первым делом Шура показательно усмирил сержанта-кантемировца. Недалекий и даже, пожалуй, глуповатый в своем служебном рвении, сержант Ламухин недооценил ситуацию, очевидно полагая, что если Мазуренко в общем строю, то и применять к нему можно весь тот арсенал воздействия, который используется для обычных курков. Не прошло и двух недель после изменения статуса Мазуренко, как после утренней пятикилометровой пробежки и команды нового старшины «Зарядка по плану замкомвзводов» он начал подавать уже потерявшие смысл команды типа «Делай раз, делай два» и требовать синхронного повторения физических упражнений всем взводом. Чтобы не мешать сержанту утверждаться, Мазуренко немного отошел и с привычным рвением занялся собой на железных брусьях.

– Курсант Мазуренко, займите место в строю, – крикнул Ламухин, делая ударение на слово «курсант», и в этой команде также сквозила невиданная глупость и бессмыслица, потому что и строя как такового не было. Были два десятка курсантов, которые впились руками в холодные и влажные жердины брусьев, а их ноги во все еще непривычных сапогах болтались в воздухе. Мазуренко сделал вид, что не слышит, и увлеченно отжимался, хотя несколько внимательных пар глаз пристально наблюдали за ним.

– Курсант Мазуренко, ко мне, – заорал тогда сержант бешено, так, что многие сержанты, да и курсанты других взводов оглянулись и задержали на нем свои взгляды в напряженном ожидании неминуемой развязки. Шура соскочил с брусьев, расправил богатырские плечи, медленно сложил и бросил на деревянную скамейку свои перчатки.

– Ты что, юноша, заигрался? – с металлическим скрежетом в голосе ответил ему разжалованный старшина. Фраза была сказана негромко, но отчетливо, ее слышали лишь курсанты, находящиеся вблизи. Затем Шура приблизился спокойной размеренной и слегка пружинящей хищнической походкой, совсем не так, как должен подходит курсант к своему непосредственному начальнику. Сцена произошла на глазах у всех, и многие даже прекратили заниматься, чтобы не пропустить развитие событий. Алексей заметил, как попятился оторопевший Ламухин, явно не ожидавший такого поворота. По упрямому наклону головы вперед, решительно опущенному подбородку и играющим желвакам Шуры было отчетливо видно, что кровь играет в нем так, будто ее качают поршни размещенного внутри двигателя. Он приближался к сержанту, а окружающим казалось, что от его исполинского торса исходит горячая волна, как будто он окатывает противника накаленным воздухом из невидимого огнемета. За какие-то доли секунды он совершенно преобразился, стал другим. Зверем – неуязвимым, хищным, беспощадным, холодным и ясно видящим цель. И Алексею показалось, что все вокруг застыло, замерло, покрылось тягучей пеленой, все стало замедленным кадром, причем рота превратилась в зрителей, а Мазуренко – в режиссера и оператора. Соперники были приблизительно одного роста, только натренированное тело Мазуренко выглядело шире и мощнее, отчего его наступление казалось сближением танка с хрупким автомобилем. Когда они сошлись, произошло нечто, похожее на короткое замыкание. Не слишком сильный тычок колена в пах заставил тело Ламухина содрогнуться и слегка поддаться верхней частью вперед. И тут же Шура нанес еще более короткий, молниеносный, как вспышка, и все-таки достаточно сильный удар открытой ладонью в ухо. Удар-хлопок, такой, что не оставляет никаких следов. По потухшим в следующее мгновение глазам сержанта можно было понять, что в голове у него все взорвалось и смешалось, как после выстрела из ручного гранатомета без наушников. Алексей удивился тому, что ему было ни капельки не жаль Ламухина: просто один сильный зверь усмирил другого, того, что послабее. Создавалось впечатление, что в тот момент он обладал такой силищей, что мог бы запросто разорвать противника на части. Ему не нужно было ни торжества, ни лавров победителя. Он добивался только одного – чтобы его оставили в покое. И его оставили в покое. Краем глаза Алексей уловил, что не только курсанты, но и новый старшина – Дробовецкий, сменивший Шуру на этой должности, все отчетливо видел, но благоразумно промолчал, отвернувшись и разглядывая что-то в противоположной стороне.

В другой раз Шуру Мазуренко – это произошло почти сразу же после отстранения от должности старшины роты и тихого разжалования – неблагоразумно поставили дневальным по роте, просто в порядке обычной очереди. Когда рота вернулась в расположение, старший лейтенант Лисицкий не выдержал и вышел из канцелярии посмотреть, чем вызвана почти гробовая тишина, абсолютно несвойственная обычно шумному, как пчелиный рой, подразделению. У офицера, слывущего специалистом в методиках воспитания воинских коллективов, глаза полезли на лоб. Шура невозмутимо играл роль дневального, стоя у пресловутой тумбочки с самодовольной улыбкой и взглядом коршуна. Казарма с идеально отмытым коридором и поблескивающими от свежей мастики полами являла собой показательную арену действий. Рота же, как будто пробираясь по узкой тропинке на перевал, беззвучно, по одному, почти что след в след, заходила, прижимаясь к стене. Чтобы не испачкать отмытый и натертый пол… Алексей задавал себе вопрос, отчего они так делали: из страха, из уважения, еще из какого-то неведомого чувства, вытекающего из внутренней этики настоящего воина. Пожалуй, и то, и другое, и третье… Больше Шуру Мазуренко в наряд дневальным не ставили, а еще через два месяца он сменил замкомвзвода пятого взвода, который при нем был просто не в состоянии командовать. Более того, ротный сам вернул Мазуренко сержантские лычки и командирскую должность после того, как узнал об инциденте во время зарядки. Причем сделал это столь же тихо, как и разжаловал перед этим.

«Вот и утверждай, что индивидуальная сила растворяется в коллективной», – говорил себе Алексей, сбитый с толку собственными рассуждениями.

2

Ротный Лисицкий также казался Алексею уникальным представителем этого диковатого социума, но совсем по другому поводу: он мог добиться своего, даже не пошевелив пальцем. Задумав серию прагматичных ходов, он запускал математически точно разработанную интригу. Его отнюдь не причислишь к числу бойцов, поражающих физическими возможностями. Да, он с курсантами порой ходит из Рязани в Сельцы. Но разве это сверхнагрузка? Особенно если учесть, что они идут с оружием и снаряжением, а он – с командирским планшетом. Они – в тяжелых солдатских сапогах, он – в легеньких хромовых, с переклеенными подошвами, все равно что в кроссовках. Они в дороге, обливаясь потом, падают в грязь по команде «К бою!» бесчисленное количество раз, он – только надменно глядит на развертывающееся перед глазами представление, сложив руки на груди, словно жюльверновский капитан Немо. Алексею казалось, что ротный мнит себя стратегом, ловко пользующим все эти до совершенства развитые мускулы, а также все остальное, необходимое для войны: боевые машины, приданную артиллерию, поддерживающую авиацию и так далее. «Выходит, – пришел к выводу Артеменко, – вовсе не обязательно становиться супербойцом, чтобы быть успешным командиром». И это тоже было открытием для Артеменко, причем неприятным…

Более того… Он вспомнил комбата и неожиданный эпизод в лагере в Сельцах, когда они заканчивали первый курс. Они с Игорем, будучи в наряде по кухне, выносили бак с парашей – пищевыми отходами, чтобы взгромоздить его на древнюю телегу с не менее древней, уставшей от жизни клячей. Погонял ее такой же ветхий старик, облаченный в грязное тряпье. Стоял ясный летний день, и оба курсанта воспользовались моментом, чтобы перевести дух после мытья почти сотни кастрюль. Они немного отошли от несчастного животного и повозки, от которых ужасно несло гнилью и перебродившими кислыми щами. Игорь затянулся сигаретой, а Алексей подставил лицо солнцу.

– А что, комбатом у вас Петя Рейков? – услышали они скрипучий голос невозмутимого старика, ведавшего помоями. Он приближался с заплесневелым окурком, намереваясь подкурить его от сигареты Игоря. Ребята дружно поморщились от стойкого запаха помоев и старческого смрада, которыми насквозь пропитался старик.

– Да, подполковник Рейков, – на всякий случай добавил официоза Игорь. – А что?!

– Да ничего… – вздохнул худосочный отшельник, отступив на пару шагов, словно стесняясь своего вида. Он, видно, заметил, что общение с ним курсантам не очень-то по душе; трясущимися руками старик поднес окурок сигареты к облупившимся, изглоданным временем губам. – Помню, вот так он, как вы сейчас, мне помои выносил. Часто тут нарядил. Звали его Петя Деревянная Голова. А теперь комбат, подполковник. Вот как оно в жизни бывает… – и с этими словами он многозначительно крякнул, как будто с сожалением, да и погнал свою дохлую клячу. Морда бедного животного вытянулась от натуги, тогда как туловище почти не шелохнулось. Казалось, что глаза его просили: «Пристрелите меня, сжальтесь!» Но то ли от стариковского «Да-вай, по-шла!», то ли от очередного повеления небес, колеса повозки медленно провернулись и с дребезжанием, скрипом, а затем мерными гулкими ударами об асфальт покатились прочь. Еще немного, и все это жуткое марево исчезло, оставив после себя лишь помойный душок, который вскоре слился с кислым, тягостным запахом заднего двора столовой.

Все это было проиграно в воображении Алексея, как вырезанный из общего кино об училище показательный эпизод, который возник сам собой при мысли о комбате и точно так же бесследно исчез после просмотра. Но ведь не может быть, чтобы единственным стимулом столь неестественной жизни оставалось сомнительное стремление к формальному возвышению, к званию, к должности. Или пусть даже к военной доблести. Ведь помимо этого, существуют еще и другие краски жизни. Или, может быть, они вычеркнуты навсегда?! Алексей боялся себе признаться, что он вовсе не за этим подался в училище. Ему ни к чему были звания и должности, он еще больше, чем прежде, не любил армию – эту деструктивную, серую, не думающую силу вышколенных масс. Он ведь не желал стать генералом, как Игорь. Он пришел для чего-то большего: РВДУ он рассматривал как крупнейший и сложнейший тест, как личный проект, как трамплин для чего-то осознанного и великолепного. Но чего, он пока не знал. Зато уже после года учебы Алексей хорошо знал другое: его индивидуальная оптика восприятия действительности была теперь гораздо лучше настроена, чем у других. Через два года учебы он решил, что ни за что не допустит, чтобы опыт над собой оказался неудачным. К третьему курсу он признал, что проект создания сверхчеловека невозможен при опоре только на физическую подготовку. И, признав, вернулся к давно оставленным книгам.