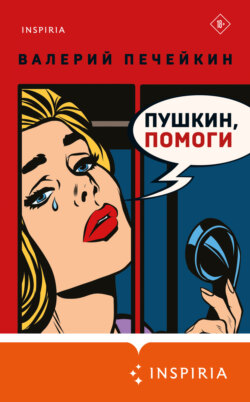

Читать книгу Пушкин, помоги! - Валерий Печейкин - Страница 4

Великие русские писатели:

от Пушкина до Кафки

Пушкин как гениальный копирайтер

ОглавлениеРаньше в школе ленивым ученикам говорили: «Кто за тебя это сделает? Пушкин?» Почему-то не спрашивали: «Гоголь?» Или: «Достоевский?» Сами подумайте, что за нас может сделать Достоевский.

Пушкин остаётся человеком, который продолжает за нас работать. Когда я пишу этот текст, мне уже больше лет, чем Пушкин прожил. За тридцать семь лет он успел стать главным человеком в русской культуре, создать корпус текстов, которыми мы пользуемся до сих пор. Успел получить вызов на тридцать дуэлей и сходить на пять из них. Пятая, как вы знаете, оказалась последней.

Рискну сказать, что именно это и стало причиной, по которой Пушкин – наше всё. Гоголь прожил сорок два года, и этого хватило ему, чтобы написать свои великие тексты и… отказаться от них. Пушкин ушёл ровно тогда, когда мог в себе разочароваться. Или разочаровать. Он сделал то, что в России мало кому удаётся – ушёл вовремя.

И поэтому он до сих пор стоит в центре нашей культуры. Шереметьево носит имя Пушкина, там поставили ему памятник. Вполне рукотворный. Пушкин очень нам нужен, чтобы решать сегодняшние проблемы. У поэта Дмитрия Пригова есть стихотворение, в котором он выражает эту инфантильную «народную» надежду на Пушкина словами: «Невтерпёж стало народу: / Пушкин, Пушкин, помоги! / За тобой в огонь и воду! / Ты нам только помоги!» И ведь действительно Пушкин продолжает нам помогать.

Пару лет назад, в начале эпидемии ковида, я зашёл в метро и увидел там социальную рекламу. На баннере было написано: «Бросание перчатки может привести к непоправимым последствиям». И нарисован Пушкин, бросающий перчатку. Реклама была очень ясной: надо носить не только маски, но и перчатки. Пушкина всегда зовут, когда нужно объяснить неприятную вещь. Ведь Пушкин – добрый милиционер.

Его зовут, когда нужно объяснить что-то новое. Например, создаётся в России нейросеть, которая умеет писать стихи. Чьё лицо она получает? Конечно, Пушкина. Я знаю две российских нейросети, получивших имя нашего героя. Первая «Aй да Пушкин», вторая – Neural Pushkin. И обе сейчас не работают. А Пушкин продолжает работать.

Если не знаете, как назвать своё заведение, – назовите его «Пушкин». Его именем может называться и дорогой ресторан в центре Моск вы и недорогой магазин разливного пива у мет ро «Автозаводская». Пушкинским именем можно назвать что угодно. Поэтому и музейная карта в России получила имя «Пушкинской». Пушкин – и точка.

Пушкин – это всё, везде и сразу. Я видел в Интернете мемную фотографию. На ней была коробка с книгами, а на крышке надпись: «Пушкин – 200 рублей, всё остальное – 150». Так и живём.

Каждое время поворачивает Пушкина своей стороной. Несколько лет назад я узнал, что Пушкин стал ругать Америку. Я узнал это из интервью экс-министра культуры Мединского. Цитата была такой: «С изумлением увидели мы демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках и нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё, возвышающее душу человеческую, подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству. Такова картина Американских Штатов, выставленная перед нами»[1].

Или вот однажды я получил от матери в мессенджере WhatsApp пожелание доброго утра: «Желаю с самого утра Вам здоровья и добра!» Ну, знаете, это всегда такая открытка с цветами, котёнком и чашкой чая. Но вслед за открыткой пришло сообщение: «Валера, почитай стихотворение А. С. Пушкина “Клеветникам России”». Возможно, вы тоже получали это стихотворение от своих родственников и знаете, какой разговор после этого следовал. О политике и об отношениях России с соседями. И действительно, перечитав стихотворение, можно сказать, что оно будто сегодня написано[2]. Однако я не стал тогда продолжать разговор с матерью о политике. Давайте лучше продолжим о Пушкине.

Родители до сих пор не знают, что в детстве я столкнулся с Пушкиным, когда случайно нашёл в платяном шкафу спрятанную от меня газету. Это была газета «СПИД-инфо». Я был потрясён. Нет, не тем, что открыл мир взрослых отношений. Я был потрясён статьёй о Пушкине. В газете был опубликован знаменитый «донжуанский список». Два столбца. В левом – самые любимые (16 женщин), во втором – увлечения (21 женщина). Всего тридцать семь. Я был потрясён этим списком. Я-то думал, что у Пушкина было всего три женщины. Гончарова – законная жена, мать детей. Керн – «Я помню чудное мгновенье». И, конечно, няня. Ну и мать, разумеется – Надежда Осиповна. Но оказалось, что Пушкин любил женщин гораздо чаще. И, признаюсь, Пушкин мне ближе не политический, а вот такой: живой и жизнелюбивый.

Я смотрю на портрет такого – живого – Пушкина, названный «Пушкин в Михайловском», его автор Пётр Петрович Кончаловский. На этой картине Александр Сергеевич сидит в кровати, закусив в зубах перо. Наверное, в момент вдохновения. Взглянув на картину, вы можете спросить: «Ну и что в ней такого? Пушкин как Пушкин». Но дело в том, что у этой картины есть две версии. Первая сохранилась на фотографии. На ней всё то же самое, но нет покрывала на ногах поэта. Ведь изначально Пушкин был нарисован… с голыми ногами! В это сегодня трудно поверить, но это возмутило комиссию, которая проводила приёмку картины. Художника заставили набросить на ноги поэта одеяло, чтобы не оскорблять гения. Какие были целомудренные времена: людей смущали нарисованные ноги.

Пушкин был живым человеком: с руками и ногами. Просыпаясь, любил сидеть в кровати голым и стрелять в стену из пистолета. Собравшись в гости, мог надеть кисейные панталоны без нижнего белья. А ещё писал «срамные стихи», которые я не буду цитировать – вы сами легко можете найти их в Интернете. Своими стихами и поведением Александр Сергеевич очень смущал современников. Вот, например, история, рассказанная преподобным оптинским старцем Варсонофием, который встретился однажды с Пушкиным. Начинается история с того, что старец шёл по некой «беспредельной ровной степи», где увидел покосившийся дом с мезонином. В этот дом шло множество людей, ведь там, внутри, Пушкин читал отрывки из «Евгения Онегина». Старец следует в дом, видит Пушкина и задаёт поэту некий вопрос. Но здесь самое странное только начинается. Пушкин покидает дом, старец следует за ним. «Выйдя из дома, поэт вдруг изменился. Он стал старым, лысым, жалким человеком. Обернувшись ко мне, он сказал: “Слава? На что мне она теперь?” – Грустно покачал головой и тихо пошёл по степи, делаясь постепенно всё меньше и меньше и, наконец, слился с горизонтом». Нет, это не Хармс, а, повторю, оптинский старец Варсонофий. Но встречался он с Пушкиным в… загробном мире.

В этом мистическом видении очень интересно описано отношение православного старца к главному русскому поэту. Вопреки православной традиции, он помещает Пушкина в подобие католического чистилища. В рай Пушкин отправиться не может, видимо, из-за своих «срамных стихов». А может быть, из-за юношеского атеизма? Не знаю, я не старец. Но и в ад Пушкин тоже не попадает. Вот так для нашего главного классика даже на том свете создаются особые условия.

И ещё кажется, что Пушкин никак не может уйти из нашего света на тот свет, потому что он очень нужен нам здесь. В России.

Почему мы любим Пушкина сегодня? Потому что он кудрявый, а это модно. Какой ещё русский писатель был кудрявым? Все, в основном, бородатые. Мы любим Пушкина, потому что он не дожил до бумерского возраста и не стал «душнить». Рано умер, в возрасте миллениала. Поэтому если зумеры могут себя с кем-то ассоциировать, то с Пушкиным. И на молодёжном сленге сегодня «пушка» – это выражение одобрения. А ещё Пушкин всерьёз писал о мужском маникюре, который когда-то тоже был одной из главных тем. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Посмотрите на длинные наманикюренные ногти Пушкина на знаменитом портрете Ореста Кипренского. Или вот цитата из воспоминаний Владимира Даля, в которой есть описание Пушкина казаками Оренбургской губернии: «Вчера-де приезжал какой-то чужой господин, приметами: собой невелик, волос чёрный, кудрявый, лицом смуглый, и подбивал под “пугачёвщину” и дарил золотом; должен быть антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти».

В добавление к демонической образу Пушкина можно сказать, что он ещё и матерился. И даже подарил нам одну фразочку, которой мы, что скрывать, пользуемся до сих пор. Вот цитата из письма Александра Сергеевича. «Чтоб напечатать Онегина, я в состоянии – то есть или рыбку съесть, или на *** сесть. Дамы принимают эту пословицу в обратном смысле».

Так вот, оказывается, это буквально пушкинские слова! Кстати, бранящийся Пушкин – частый герой советского пионерского фольклора. Было такое подростковое развлечение – после отъезда родителей собраться ночью в комнате, зажечь свечи, взять лист бумаги с нарисованными символами, иголку с ниткой и сказать: «Дух Пушкина, приди!» Дух, конечно, являлся (в воображении подростков). И, как говорят, часто вёл себя непотребно.

И мы сегодня, спустя века, тоже продолжаем «вызывать дух Пушкина», потому что он нам очень нужен. И потому что он очень современен. Для нас сегодня Пушкин ничем не меньше Гёте или Байрона. Но тогда он чувствовал себя очень маленьким, «очень русским».

Наверное, Пушкин поэтому стал главным поэтом, автором и человеком в России, потому что никогда её не покидал. И Россия никогда не отпустит Пушкина. Он её сердце и центр. Он соединил в себе всё, что после него разъединилось и стало конфликтующими идеологиями. Пушкин был западник и русофил, либерал и патриот, интроверт и экстраверт. Одновременно.

Сегодня о Пушкине шутят, что он похож на современного рэпера – был темнокожим, нигде не работал и умер в перестрелке из-за женщины. Всё это почти правда. Пушкин, кстати, работал, как сегодня бы сказали, в Министерстве иностранных дел. Он действительно был потомком темнокожего «арапа Петра Великого», потомок эфиопов. И действительно умер в перестрелке из-за женщины – жены Натальи Гончаровой. Но умер он только физически. Посмертная жизнь духа Пушкина гораздо длинней жизни его тела[3].

Я иногда спрашиваю себя, как часто мы перечитываем того или иного автора после школы. Перечитываем ли мы Пушкина? Определённо, да. Но чаще всего мы уже не перечитываем, а пересматриваем. Нас прежде всего интересуют сюжетные вещи, которые стали фильмами или спектаклями. «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Пиковая дама». И, конечно, «Маленькие трагедии». Давайте их вспомним. «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы», «Каменный гость», «Моцарт и Сальери». К ним ещё иногда добавляют «Сцену из Фауста». Обратите внимание, что все эти тексты – это гениальный копирайт. Это чужие, как бы переписанные, тексты. «Скупой рыцарь» – это литературная мистификация, с подзаголовком «Сцена из Ченстоновой трагикомедии», но у Уильяма Шенстона (Ченстона) нет такого произведения. «Пир во время чумы» – это вольный перевод фрагмента из пьесы шотландского поэта Джона Уилсона «Чумной город». «Каменный гость» – пьеса, написанная после просмотра российской постановки оперы Моцарта «Дон Жуан». Пушкин прямо заимствует элементы из либретто Лоренцо да Понте.

Вы могли заметить, что я ничего не сказал о «Моцарте и Сальери». Это самый удивительный текст. Это не чужой сюжет, а известный всем современникам слух об отравлении композитора Моцарта композитором Сальери. Пушкин берёт этот лживый слух и делает из него пьесу. Зачем? Современники тоже хотят его об этом спросить. Пушкин оправдывается, что об отравлении было написано в одной немецкой газете. Но Пушкин не читал по-немецки. Соответственно, он пользовался чужим пересказом. Зачем же он – гений! – берёт гнусный слух и делает из него произведение, которое до сих пор смущает умы? Возможно, и вы впервые узнаете от меня правду. Так вот, друзья, Сальери не убивал Моцарта. Это выдумка! Так зачем же тогда Пушкин заставляет верить в этот вымысел? На мой взгляд, всё очень просто. Пушкин говорит своим современникам: я не талантливый копирайтер, я гениальный автор. Я создам о Сальери такой же миф, как Гёте создал о Фаусте. И все поверят. Я не только могу переписывать за иностранцами, но и писать своё. Мои трагедии не маленькие, а большие. Я тоже гений.

«Моцарт и Сальери» самая личная драма Пушкина. Он прожил чуть больше Моцарта. Оба, так сказать, представители поколения Live fast die young[4]. Я хочу обратить ваше внимание на саму сцену отравления Моцарта. Можете найти, например, рисунок Михаила Врубеля и посмотреть, как обычно эту сцену изображают. Сальери у Врубеля высыпает яд из какого-то пакетика, который у Пушкина назван «даром Изоры». Не уверен, что Сальери носил яд в пакете, ведь он говорит «осьмнадцать лет ношу его с собой». Скорее, носил в бутылочке или перстне. Ну или как в фильме Михаила Швейцера – в чётках. Но здесь гораздо важней поза Моцарта. В пьесе Пушкина ничего не сказано о том, куда смотрит Моцарт в момент отравления. Возможно, он видел, как яд попадает в бокал? И после этого взял и выпил. Как если бы на дуэли встал под пулю… Только так я могу объяснить, почему Сальери говорит: «Постой, постой, ты выпил… без меня». Сальери до последней секунды не мог принять решения. Кто выпьет яд – Моцарт, Сальери, оба? Решение принял Моцарт. Он ждал, что Сальери убьёт его открыто, как на дуэли. Но тот слишком труслив и убивает тайно – ядом. И Моцарт даёт себя убить.

Каждая из пяти дуэлей Пушкина могла стать последней. Он мог умереть за пять лет до последней дуэли, когда повздорил с прапорщиком Зубовым. У них была ссора после карточной игры, а после неё – вызов на дуэль. И вот Пушкин пришёл туда к назначенному времени с фуражкой, полной черешни. Он равнодушно ел черешню, пока противник целился. Выстрел. Зубов промахнулся… Так у Пушкина появилось ещё несколько лет жизни, а у нас – его гениальные тексты.

Основатель Рунета Илья Сегалович как-то подсчитал, что весь Пушкин, записанный на дискету, занимает всего 2,5 мегабайта. Весь Пушкин! Этот объём информации сегодня можно передать за секунду. Тридцать семь лет жизни и творчества – за одно мгновение. Чудное мгновение.

Спасибо за него, Александр Сергеевич!

1

Статья Пушкина «Джон Теннер».

2

В ответ на это стихотворение философ Пётр Чаадаев напишет: «Поздравляю, теперь вы поэт национальный». А поэт Пётр Вяземский в «Записных книжках», наоборот, отзовётся очень резко: «Пушкин в стихах своих “Клеветникам России” кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что возрождающейся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения?»

3

В книге Александра Ивашкина «Беседы с Альфредом Шнитке» есть такие слова композитора: «Например, тридцать семь лет жизни Пушкина в однозначном материальном своём облике, со всеми реальными её событиями – несоизмеримы с 200-летним духовным существованием пушкинского мира, бесконечного по ассоциативно-образному наполнению и многозначности его интерпретаций, взаимоисключающих и тем самым взаимодополняющих его до неисчерпаемости. Более того, будучи фактом духовного мира, то есть лишь объектами мысли и чувства, произведения Пушкина через людей, соприкоснувшихся с ним, влияют на ход реальных событий, то есть на материальный мир. Поэтому можно смело утверждать, что духовное (то есть посмертное) существование людей – факт реальный и что это более длительное существование их (а потенциально – бессмертие) бесконечно важнее кратковременного физического существования». Перевод с немецкого Т. Родионовой.

4

«Живи быстро, умри молодым» – лозунг представителей рок- и панк-культуры.