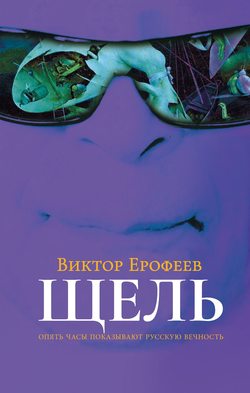

Читать книгу Щель - Виктор Ерофеев - Страница 4

Часть 1

Ворованный воздух

В поисках потерянного рая

(Русский метароман В. Набокова)

ОглавлениеНабоковский недоброжелатель, ревнивый и ревностный приверженец славных традиций русского классического романа XIX века, прочтя с нарастающим раздражением набоковские сочинения, в конечном счете, напрягшись, найдет (угрюмый взор и помятый пиджак – в презрительных скобках отметил бы сам Набоков) тот неизбежный вид казни, которого, на его взгляд, сей сочинитель бесспорно заслуживает. Эта казнь, она же месть, сведется к тому, чтобы в духе ядовитого пасквиля, удачным прообразом коего явится та самая глава из романа «Дар» (четвертая по счету, стыдливо отвергнутая лучшим довоенным эмигрантским журналом «Современные записки»), где образ жизни и действий пламенного Чернышевского жестоким образом искажен, высмеян, если не сказать, оплеван, – изобразить, по праву ответного удара, образ жизни и творчества самого сочинителя, дерзнувшего… и т. д. Ничем, кроме лености и нерадивости казенного «критического» ума, в значительной мере именно его же лишенного, не объяснить того огорчительного обстоятельства, что эта казнь так и не совершилась[8].

А ведь пересмеять пересмешника, убежденного в своей недосягаемости для критики, было бы занятием, во всяком случае, поучительным.

Вот он, виртуозно куражась, набрасывается на эстетические воззрения Николая Гавриловича, в буквальном смысле обнажая их корни («…Сорная идея растет. Роскошь женских форм на картине уже намекает на роскошь в экономическом смысле. Понятие „фантазии“ представляется Николаю Гавриловичу в виде прозрачной, но пышногрудой Сильфиды, которая без всякого корсета и почти нагая, играя легким покрывалом, прилетает к поэтически поэтизирующему поэту»); зубоскальствует, живописуя потешную, но не лишенную идейной подоплеки драку Чернышевского с Добролюбовым («Долго боролись, оба вялые, тощие, потные, – шлепались об пол, о мебель, – все это молча, только слышно сопение; потом, тыкаясь друг в друга, оба искали под опрокинутыми стульями очки»); с удовольствием останавливается на физиологических особенностях, а также пикантных подробностях семейной жизни героя, не щадя ни мужа, ни жены; обнаруживает чудовищные стилистические промахи в романе «Что делать?» («Долго они щупали бока одному из себя»), замечая при этом, что порой дело выглядит так, будто роман писал Зощенко; и если авторский тон все-таки чуть становится более сдержанным – начиная с гражданской казни, – а иногда даже проступает сочувствие (в обмен на удар по другому нелюбимому «персонажу»: «Никогда власти не дождались от него тех смиренно-просительных посланий, которые, например, унтер-офицер Достоевский обращал из Семипалатинска к сильным мира сего». – Тебя бы самого в Семипалатинск!), то общее впечатление все равно остается однозначным: издевательство. Конечно, в «Даре» есть то оправдание, что фактически, или скорее напротив – фиктивно, работу о Чернышевском написал герой романа, но набоковская живость пера (даже не пожелал «загримироваться»!) выдает истинные намерения автора, более чем солидарного со своим героем.

Так вот, оскорбившись за Чернышевского или же просто задавшись целью сыграть в жанр памфлета, нетрудно подобную вивисекцию произвести и над самим Набоковым, показав, между прочим, что никто не огражден от трюизмов и стилистических промахов, особенно когда родной язык в эмиграции волей-неволей превращается в «ржавые» струны.

И, включившись в игру, запасшись автобиографической книгой Набокова «Другие берега», можно с небрежной усмешкой указать (беру наугад) на сомнительность кольцевой композиции и интонационный сбой, непростительный для стилиста, такой фразы о первой книжке набоковских стихов, как: «Ее по заслугам немедленно растерзали те немногие рецензенты, которые заметили ее» – или же на доморощенную значительность некоторых философских откровений автора, не лишенных многозначительной доморощенности: «Спираль – одухотворение круга»; «Мир был создан в день отдыха» (переосмысление Библии в духе тонкого выпада против марксизма).

Философия отдыха, продолжим мы, водрузив Набокова на незавидное место героя памфлета, уходит корнями в блаженнейшее, оранжерейно-клубничное детство (в котором «прожорливое внимание» крохотного Владимира Владимировича сосредоточивалось не на «простой клубнике», а на особой, чуть ли не гоголевско-ноздревской «ананасной землянике»), и вот вся нищая, дикая, надрывно-тоскливая Россия заслоняется барским пространством угодий и парков, по которым, крутя в самозабвении педали, несется на английском велосипеде – их целый выводок, этих велосипедов, – упитанный и чувственный барчук, умеющий по-русски прочесть лишь одно только русское слово «какао» (не знал до школы русского алфавита; первым языком был английский; всю жизнь говорил по-русски со странным, птичьим выговором). С замиранием сердца раздвинув кусты, он глядит на другой берег «Других берегов»: на загорелые станы визжащих в святой простоте деревенских купальщиц («простая клубника»), на беседки, похожие на клети с соловьями, где познавал первые, в стиле «Мира искусства», любовные утехи («ананасная земляника»), на самого себя, с «рампеткой» идущего на бабочек (лейтмотив всей жизни и философии отдыха).

Затем, шахматным конем перемахнув через годы, приятно посвятить читателя в таинства шахматных задач, не жалея в «Других берегах» для этого места, но зато скупо, в приступе английской сдержанности, в двух строках, поведать об убийстве отца в берлинском либеральном собрании, оттенив при этом скорее его боксерские, нежели политические качества, что, впрочем, совершенно естественно, ибо в любовно-стихотворческом ударе (скверные, подражательные, под символистов, стихи и недовоплотившаяся по разным причинам – мешали и ночные комары – любовь) он пропустил русскую революцию (так ей и надо!), разочаровавшись в вероломном богоносце, из лакейской вылезшем прямо на площадь, в эмигрантской мышиной возне, так что политика, Большие Идеи и прочий вздор меня, милостивые государи, никогда не занимали, и потому, говоря о берлинской поре моей жизни (1922–1937), он ни слова не скажет («я» и «он» – фас и профиль набоковского героя в «Даре») ни о приходе Гитлера к власти, ни об условиях существования в нацистской Германии, которую, впрочем, он от души (трусовато сомневаясь до конца жизни в ее существовании) решительно ненавидел.

Между тем законная нелюбовь к немецким порядкам, сведшимся к середине 30-х годов к единому «новому порядку», изящнейшим образом подменяется у Владимира Владимировича патологической нелюбовью к европейским «туземцам» вообще, к немцам в особенности, и в этой ненависти нетрудно заметить ту самую компенсацию многообразных эмигрантских комплексов, о которой бы с удовольствием посудачила пресловутая «венская делегация» во главе с доктором Фрейдом, если бы Владимир Владимирович не захлопнул у него перед носом дверь (ведущую в набоковское творчество) и во всеуслышание не объявил бы шарлатаном.

«Поближе к озеру в летние воскресенья, – возьмем тему «философии отдыха» в ее берлинской антитезе, – все кишело телами в разной стадии оголенности и загорелости. Только белки и некоторые гусеницы оставались в пальто. Сероногие женщины в исподнем белье сидели на жирном сером песке, мужчины, одетые в грязные от ила купальные трусики, гонялись друг за другом». Сам автор объясняет «брезгливость» подобных заметок постоянной боязнью, как бы «наш ребенок чем-нибудь не заразился» (ребенок выживет, станет оперным певцом, поет, кажется, до сих пор), однако общее отношение к «туземцам» как к «прозрачным, плоским фигурам из целлофана» объяснялось скорее мукой «безнадежной физической зависимости»: «…Призрачные нации, сквозь которые мы и русские музы скользили, вдруг отвратительно содрогались и отвердевали; студень превращался в бетон и ясно показывал нам, кто собственно бесплотный пленник и кто жирный хан».

Согласимся, что для барчука такая резкая перемена климата была болезненна. Однако в момент прозрения Набоков, рефлексируя по поводу своей невыносимой ностальгии, вдруг неожиданно удачно признается, что его любовь к России была не менее призрачной, чем «туземцы», так как он «был в состоянии человека, который, только что потеряв нетребовательную, нежно относящуюся старую родственницу, вдруг понимает, что из-за какой-то лености души, усыпленной дурманом житейского, он как-то не удосужился узнать покойную по-настоящему и никогда не высказывал своей, тогда мало осознанной любви, которую теперь уже ничем нельзя было разрешить и облегчить».

Что делать?

Вопрос обиженного персонажа из четвертой главы становится ныне вопросом самоуверенного автора, и он, без сомнения, справится с ним, обеспеченный надежной аристократически-купеческой (золотые мешки, золотые погоны и золото, много золота чистых, неподкупных душ) родословной, на которой автор подробно задерживается в третьей главе автобиографии, по-снобистски щеголяя славой своих предков (это вам не разночинец Чернышевский!), обеспеченный твердой верой в твердую валюту своего литературного дара, не только не склонную к инфляции, но, напротив, из года в год повышавшуюся в цене («Я тогда еще не умел – как теперь отлично умею (“отлично умею” – жаргон велосипедно-теннисного детства – В. Е.) – справляться с такими небесами; переплавлять их в нечто такое, что можно отдать читателю, пускай он замирает…» – Разинь рот и замирай, дурень!), «отлично» расправляющийся с метафизикой: «Так как в метафизических вопросах я враг, – декларирует Набоков, – всяких объединений и не желаю участвовать в организованных экскурсиях по антропологическим парадизам (ах, как ловко прошелся по Церкви, вообще по церквам! – В. Е.), мне приходится полагаться на свои слабые силы (не верьте, не верьте: силы у него сильные – это кокетство! – В. Е.), когда думаю о лучших своих переживаниях…»

Автобиографическая книга гения, пофилософствуем и мы в свой черед, обречена на неудачу в силу (в слабость) фатального одиночества гения, не находящего общей меры между собой и «другими» и потому вынужденного придумывать эту меру, что сказывается на общей фальшивости тона, то излишне доверительного, то сугубо презрительного. Завзятый единоличник – продукт гениальности и воспитания: «Был я трудный, своенравный, до прекрасной крайности избалованный ребенок», – Владимир Владимирович не терпит душных человеческих объятий, немедленно переходя в воспоминаниях к злословию.

Сделав ласковый комплимент Гессену, который «с отеческим попустительством мне давал питать „Руль“ незрелыми стихами», Набоков оглядывается и обнаруживает, что в Париже дело с русской поэзией обстояло из рук вон плохо: «Почему-то выражения, свойственные французским почтальонам, казались нашим поэтам тонкостями парижского стиля» (еще бы, у них не было «международного» – словечко Набокова – детства!); «там не все могли сойти за Алеш Карамазовых» – редкий пример, когда наш автор без агрессивности сообщает о Достоевском или его персонаже; короче: «В этом мирке, где царили грусть и гнильца, от поэзии требовалось, чтобы она была чем-то соборным, круговым, каким-то коллективом тлеющих лириков, общим местом с наружным видом плеяды, и меня туда не тянуло».

«С писателями я видался мало», – деловито сообщает Владимир Владимирович и, попутно покаявшись в том, что «слишком придирался к ученическим недостаткам Поплавского» (покаяние, поразительное непроясненностью отношения к этому поэту), далее загадочно сообщает о «странной лирической прогулке» с Цветаевой в 1923 году. В чем странность этой прогулки, он утаил, зато дал необходимый художественный штрих, указав, что она происходила «при сильном весеннем ветре» (при слабом ветре прогулка, должно быть, была бы менее странной, но важно скорее само указание на эту прогулку, благодаря которой Набоков как бы приобщается к высшему поэтическому свету: вот, гулял с Цветаевой… представительствует не поэзия, а имя Цветаевой – позиция сноба в чистом виде).

От Цветаевой ход к Куприну, поднимающему в виде приветствия бутылку красного вина навстречу молодому гению; далее – к Ремизову, «необыкновенной наружностью напоминавшего мне шахматную ладью после несвоевременной рокировки» (образ настолько блестящий, что слепит глаза, и Ремизова не видно, виден только образ). При воспоминании об Алданове Набокова на миг охватывает чувство «душевного удобства» (приятное, диванное чувство). Неожиданно «партийной» похвалой одаривается Ю. Айхенвальд, «терзавший Брюсовых и Горьких в прошлом». Мелькают лица. Кто следующий? Ходасевич. Поэтический гений… презирая славу… обрушиваясь на продажность… нажил влиятельных врагов… Скрещенные худые ноги… Длинные пальцы… Ах, лучше бы не о худых ногах (как здесь не вспомнить Брюсова?), а хотя бы два слова о сущности «поэтического гения», с которым, есть такие сведения, он дружил (впрочем, не верю: дружащий Набоков так же невероятен, как играющий в теннис Чернышевский) и который – по его же словам – «еще не понят по-настоящему».

Конечная станция: Бунин. «Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть», – единственная мысль, несущая информацию, на фоне ладей, бутылок с красным вином, худых ног, – но нет, не удержался: пошли в ресторан. Бунин пригласил. Для задушевной беседы. (Где встречались эти интонации? Что-то знакомое. Какой-то алмазный венец лезет не то в голову, не то на голову… Ученик ученика?) Пригласил, разумеется, зря: «К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусочек, музычки – и задушевных бесед». Бунин, не сразу это сообразив, был озадачен набоковским – нет, в те годы сиринским (каждый псевдоним претенциозен, но Сирин даст фору многим из них) – равнодушием к рябчику и раздражен сиринским отказом распахнуть душу: перед нами возникает видение раздраженного старого идиота, увенчанного Нобелевской премией, кормящего молодого гения рябчиком, который эту дичь равнодушно трогает вилкой. «Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве!» – вскричал Бунин. В ответ непроницаемый Сирин поковырял зубочисткой в развалинах своих зубов (плохими зубами наделены, подарок автора, многие набоковские герои; «обзавелся чудными фальшивыми зубами», – радостно сообщает Набоков из Америки в одном из малоинтересных в целом писем к сестре (изданных «Ардисом» отдельной книгой), в которых только однажды, вдруг: «Душка моя, как ни хочется прятаться в свою башенку из слоновой кости, есть вещи, которые язвят слишком глубоко, напр., немецкие мерзости, сжигание детей в печах, – детей, столь же упоительно забавных и любимых, как наши дети»).

Свидание кончилось недоразумением с шарфом: общими усилиями они вытаскивали длинный шерстяной шарф Сирина, который девица-гардеробщица без злого умысла засунула в рукав бунинского пальто. Шарф выходил очень постепенно, неспешно, повествует Набоков, это было какое-то разматывание мумии, и мы долго вращались друг вокруг друга. Засим простились, и в общем до искусства мы с ним никогда и не договорились (не жди, читатель, понапрасну!), а теперь поздно, и герой – так заканчивается глава о русских писателях – выходит в очередной сад, и – мажорные интонации начинают нарастать – полыхают зарницы, затем он едет на очередную станцию… «Лолита» – читаем мы на псевдоклассическом фронтоне чудом сохранившегося в революцию здания вокзала, «Лолита» – курьез судьбы, неприкаянная, уже раз отправленная на помойку и вызволенная оттуда чудным ангелом-хранителем, адресатом посвящений, – верной женой, не пожелавшей повторения той небезызвестной гоголевской истории, неприкаянная рукопись крупноголового, нефотогеничного (почти ни одной удачной фотографии, судя по тем, что висели на стенах, стояли за стеклом в книжных шкафах в десятках московских квартир в 60—70-е гг…), умозрительного либертина, нашедшая свое счастье в порнографическом парижском издательстве «Олимпия-пресс» (пестрая, как цыганская юбка, обложка карманного двухтомника, увозимого контрабандой за Ла-Манш или за океан англоязычными туристами… я тоже, тайком, в Москву…), чтобы затем, вслед за «Госпожой Бовари», став причиной судебного разбирательства, начать свое триумфальное шествие по всему миру, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате (ах, мастер! мастер, племянник российского миллионера, наследник дядюшки Рукавишникова, не использовавший своих миллионов по причине революции, но по этому конкретному поводу никогда в обиде на нее не бывший, через сквозную нищету 20—30-х и американскую бедность 40-х гг. пришедший к богатству, которое скромно сложила к его ногам эта маленькая испорченная американская девочка), и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечном отзывчивом отдалении нашей молодости отпевают ночь петухи. Скоро вылетят бабочки!

Если люди у нашего автора нередко низводятся до статуса насекомого, подтверждая не только Кафку, но и концепцию Ортеги-и-Гассета относительно «дегуманизации» искусства в XX веке, то, напротив, насекомые, всякие куколки и в особенности, конечно, бабочки занимают почетные места, ими кишит партер набоковского театра, по которому на велосипеде… с «рампеткой»… Книга заканчивается словами: «Однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда». Сомнительно, но все равно: аминь.

Сравним два образа. Нерадивый, нескладный, непородистый саратовский разночинец, властитель дум, бездарный литератор, обманутый муж, около пяти лет возившийся с фантастической идеей перпетуум-мобиле, «клоповоняющий» господин, написавший в своем юношеском дневнике: «Политическая литература – высшая литература», – автор «Что делать?». С другой стороны – складный, породистый, чистоплотный, не желающий принципиально быть властителем дум скептик, любимый муж и счастливый отец, виртуозный стилист, автор «Лолиты».

Два антагониста, два полюса, два памфлета.

Почему же «чистый» вышел не лучше «нечистого»? Логика жанра? Не знаю, я не люблю памфлетов…

«Спустя недели две после выхода „Жизни Чернышевского“ отозвалось первое, бесхитростное эхо» – так начинается пятая глава «Дара», в которой Набоков изображает шесть печатных отзывов на вымышленную книгу, и эти вымышленные отзывы в своей совокупности выглядят замечательной пародией на литературно-критический жанр, не потому, впрочем, что они шаржированы, а потому, что правдоподобны.

Можно вообразить веер откликов (карточный веер: король, дама, валет…) и на мой набросок антинабоковского памфлета. Есть целый спектр мнений о Набокове.

Я слышу осиный гул либерального хора, недовольного самой постановкой вопроса, упрекающего автора в передергивании, в негодной и дурно политически пахнущей попытке очернительства, в нежелании разобраться в подлинной драме писателя, не по своей воле потерявшего Родину и героически сохранившего единственное не отнятое у него достояние: русский язык, который в его творчестве доведен до чарующей виртуозности. Набоков, звучит либеральный голос, дорог нам как живая сила противостояния пошлости и явленному хамству мира, его поиски живой души пробуждают нас от спячки и нравственной лени, его язык вступает в гордое противостояние дубовому, выморочному, извращенному языку газетных передовиц и ложнооптимистических выкриков, его лирический герой (он же повествователь набоковских романов) видит в образе бабочки отлетевшую красоту мира, а его разоренное дворянское гнездо – символ насилия и поругания.

Набоковская асоциальность, слышу я голос возмущенного молодого человека, в домашней библиотеке которого стоят в переплетах ксероксы всех ардисовских изданий писателя, вовсе не произвольная поза барчука (как можно назвать Набокова-труженика, Набокова-аскета и страдальца барчуком!), а точно выверенная позиция, его «бегство в эстетику» (сошлюсь на книгу П. Стегнера) куда более радикальный протест против безумства XX века, нежели политическая грызня, характерная для литературных кружков первой русской эмиграции, кружков, которые совершенно справедливо Набоков высмеивает и осуждает. Набоков – предвестник экологической революции, новых, невиданных доселе движений молодежи, которая на своих зеленых знаменах изобразит белую непорочную бабочку как символ уничтожаемой природы. Короче, в позиции автора антинабоковского памфлета сказывается застарелое сознание, готовое смотреть на мир лишь через призму социальной активности, озлобленное отсутствием нравственного стержня, который якобы не существует, но который на самом деле существует просто в ином, не доступном автору, измерении.

Какое отношение, раздастся голос высокопрофессионального коллеги, имеет набоковское творчество к личности писателя, слабого, как и все мы, грешные, человека? Набоков – гений, новатор, создатель новой модели русского романа, и нужно определить его новаторство, а не копаться в биографическом белье, не имеющем к делу никакого отношения.

А ведь он прав, этот автор памфлета, откликнется откуда-нибудь из глубинки голос честного русского читателя, заваленного изданиями Набокова. Он прав, высказав все то, что было у нас на уме. Набоков? Какое отношение этот «международный переросток», этот космополитический шаман имеет к русской литературе и русской речи? Одно невыносимое бабское (барское?) жеманство, мелкотемье, нравственная глухота и демонстративный отказ от общенациональных религиозных и моральных ценностей! Набоков – сухая ветвь, пересохшее русло реки, паразит на теле русской классики, главный порок которого (то есть паразита) заключается в отсутствии боли. Он боль подменил игрою, он распух от иронии, вообще не свойственной нашей словесности, патетической по своей сути, назвал пародию трамплином, который позволяет достичь вершины подлинных эмоций. Вздор! Так не скажет подлинный русский писатель. Пропагандировать Набокова даже косвенно, даже через антинабоковский памфлет, в котором тоже нет остроты боли, занятие вредное и ничего, кроме вреда, не приносящее.

Нет, постойте! – набравшись смелости, возразит ему пламенный либерал. Возвращение в нашу литературу Набокова – это сакральный акт. Главная ошибка автора заключается в том, что он под маской объективности, вступаясь за честь Чернышевского, которого он, сразу видно, терпеть не может, предлагает судить о художественности в отрыве от судьбы писателя и книги. Страдание, изгнанничество сделали Набокова священной фигурой, по отношению к которой иронизировать непростительно.

То же самое можно сказать и о Чернышевском, замечу я. Сакрализация – в любом случае – дурная услуга, оказываемая писателю. Почему ныне некрасиво критиковать Гумилева за посредственные стихи, которых у него достаточно? Только по той причине, что его расстреляли?

А потому, что под видом критики «посредственных» стихов Гумилева и философской якобы слабости Набокова…

Он действительно не большой философ, перебью я. Его непонимание Достоевского – свидетельство не расхождений в поэтике, а метафизического изъяна, связанного с гедонистическим мироощущением, раздражением наслажденца…

Минуточку, он – гуманист. Вот как раз он не гуманист.

Да ваша собственная позиция куда более эстетская, чем у Набокова!

Нет, скажу я в свое оправдание. Нет. Но это вывих – считать книгу хорошей только на основании милицейского запрета на нее, таможенного списка, куда она включена как обязательная для изъятия. Я не говорю о Набокове. Не мне вставать в один ряд с его критиками, видящими в модернизме крах отечественной культуры. Я убежден, что элемент игры, введенный Набоковым в русский роман в таком масштабе, в котором он дотоле не значился, способствовал и будет способствовать расширению нашего «узкого» взгляда на мир, уничтожению манихейства и раскрепощению слова.

Я убежден и в том, что гордая, одинокая, независимая личность набоковского героя всегда послужит коррективом к излишне поспешным попыткам писателей отказаться от личной ответственности, записавшись на очередную организованную экскурсию в поисках коллективного «парадиза», что сдержанное набоковское «я», отчужденное от соборного сознания «мы» в русском реалистическом романе и от «мы» «железных батальонов рабочих», является примером воспитания собственного отношения к миру, умения трезво оценить самого себя и полагаться на собственные «слабые силы».

Набоковский роман, как я его понимаю, это прежде всего роман воспитания «я», то есть вариант романа воспитания, однако это не значит, что нужно следовать во всем по пути этого воспитания.

И. Бродский сравнил Набокова с канатоходцем, Платонова – с покорителем Эвереста. В этом есть доля правды. Если литература – посредством слова – отражает подлинное состояние мира, то Набоков – это защитная реакция на состояние мира, в то время как Платонов в своих романах выразил онтологическое неблагополучие, отразившееся в коллективном бессознательном, и, предоставив право голоса бессознательному «мы», он дотронулся до дна проблемы.

«Мы» (вынесенное в название романа) у Замятина, «мы» покорителей будущего у Олеши в «Зависти», «мы» М. Булгакова – это, в сущности, «они», рассмотренные, исследованные со стороны критически мыслящих «я».

В той же самой традиции рассматривается «мы» у Набокова. Лишь с тем серьезным отличием, что его «я» не подвластно никаким искушениям, идущим от «мы», не испытывает к «мы» ни малейшей зависти (как у Олеши), ни малейшего желания определить отношения и по возможности найти «модус вивенди» (как у М. Булгакова). Сила же платоновского словотворчества состояла в том, что он нашел «безъязыкому» «мы» тот единственно возможный (и вместе с тем невозможный) язык, на котором оно, это «мы», не мычало, а самовыразилось. По степени сложности словесной задачи Платонов несопоставим с другими писателями, сторонними исследователями «мы».

Набоковская проза во многом опиралась на опыт символистской прозы, и прежде всего на опыт автора романа «Петербург» (одного из четырех главных произведений XX века, по определению Набокова, наряду с произведениями Джойса, Кафки и Пруста). Но символистский роман, особенно в его русском варианте, был романом «вертикального» поиска истины, то есть романом метафизическим. С другой стороны, он был романом индивидуалистическим, ибо жаждущее истины «я» искало «вертикальную» истину в одиночку, отвергая обыденную мораль «мы» и тем самым отвергая предшествующую традицию, когда «я» тосковало по соединению с «мы» и, если такого соединения не находило, было готово причислить себя к «лишним людям». Вообще авантюры повествовательного «я» в творчестве русских писателей XIX – начала XX века еще далеко не изученная тема. Можно только заметить, что после Достоевского и Толстого возникло два противоположных направления: одно тяготело к смыканию с «мы» (линия Горького и далее социалистического реализма в советской литературе), другое отражало разочарование по поводу соединения с «мы» (у А. Белого этот отрыв «я» от «мы» катастрофичен, и никакая теософия его не снимает).

В силу своего метафизического «сомнения» Набоков закрыл верхний этаж символистской прозы, то есть закрыл для своего «я» выходы не только в горизонтальную плоскость «мы», но и в вертикальную плоскость слияния в некое мистическое «мы» с мировой душой. Таким образом, набоковское «я» (и плеяда его романных двойников) оказалось в полном одиночестве, предельной изоляции, и, удержав в сознании символистскую идею неподлинности «здешнего» мира, условности его декораций, оно – волей-неволей, – не имея доступа в верхние этажи, должно было театрализовать этот мир декораций (в театрализации содержится момент преодоления и освобождения от неподлинного мира), причем «другой» в мире Набокова (кроме исключений, о которых ниже) также оказывается видимостью, призраком, наконец, вещью (тем самым подтверждается ортеговская концепция). Подобное абсолютно одинокое «я» становится невольным ницшеанцем, в тени близкой по времени ницшеанской традиции как непроизвольного ориентира, и тогда вырабатывается особый комплекс морали, в чем-то оппозиционный по отношению к предшествующей, христианской этике. Впрочем, это «ницшеанство» в известной степени ограничено не только воспитанием (вспомним комплекс ставрогинской порядочности, хотя это сравнение хромает из-за отсутствия в набоковском «я» воли к «преступлению»: в романе «Отчаяние» скорее проявлен интерес к игре в «идеальное» преступление), но и здравым смыслом, чувством юмора и самоиронией, которая, правда, у Набокова не всегда обнаруживается, что ослабляет самоанализ и позволяет оставаться в тени иным чертам его «я», которое считает, что знает себя досконально и, уж во всяком случае, лучше других.

Именно на этом основывается перманентная критика Набоковым фрейдизма, ибо представить себе, чтобы «венская делегация» лучше разбиралась в набоковском «я», чем он сам, невозможно, это выглядит для него оскорблением, отсюда и раздражительная реакция, выраженная как в предисловиях к романам, так и в самих текстах.

Стало быть, основным содержанием, или, скажу иначе, онтологией, набоковских романов являются авантюры «я» в призрачном мире декораций и поиски этим «я» такого состояния стабильности, которое дало бы ему возможность достойного продолжения существования.

Экзистенциальная устойчивость авторских намерений ведет к тому, что целый ряд романов писателя группируется в метароман, обладающий известной прафабулой, матрицируемой, репродуцируемой в каждом отдельном романе при необходимом разнообразии сюжетных ходов и романных развязок, предполагающих известную инвариантность решений одной и той же фабульной проблемы. Останавливаясь в этом эссе прежде всего на пяти довоенных набоковских романах, написанных по-русски, я отчасти упрощаю себе задачу и в то же время конкретизирую ее, ибо позднейшие англоязычные тексты писателя если и тяготеют, в силу экзистенциальной гравитации, к метароману, все-таки благодаря существованию в ином культурно-языковом контексте ведут себя более вольно и своенравно, хотя в глубине и остаются верными изначальной матрице.

Метароман Набокова как некое надроманное единство имеет в качестве своего формального предшественника в русской литературе, как это ни странно, метароманную структуру ненавистного Набокову Достоевского, ибо у Достоевского, начиная с «Преступления и наказания» и заканчивая «Братьями Карамазовыми», существует единая романная прафабула, порожденная проблемой соединения «я» с мировым смыслом.

Ключ к пониманию набоковского довоенного мета-романа находится в «Других берегах» (русский текст которых датируется 1954 г.), где уже не вымышленный герой, а само автобиографическое «я» проходит через всю его фабулу, демонстрируя тем самым нерасторжимую связь между собой и «я» набоковских повествователей, и это как бы кладет предел размножению вымышленных двойников.

Несомненно, что опору авторского «я» на самое себя должно считать вынужденной мерой, обусловленной трезвым осознанием невозможности иного, более фундаментального выбора, жесткой ограниченностью своих метафизических способностей. В этом смысле Набоков предельно честен перед собой и читателем: он не вымышляет той реальности, которой не осязает, но пишет о том, что доступно его «земной природе», хотя такое положение – здесь есть, если хотите, ущербность бескрылости – его отнюдь не удовлетворяет. «Я готов, – говорит автор „Других берегов“, – перед своей же земной природой, ходить с грубой надписью под дождем, как обиженный приказчик (сравнение сильное! особенно для Набокова. – В. Е.). Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни! Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь. Я забирался мыслью в серую от звезд даль, но ладонь скользила все по той же совершенно непроницаемой глади. Кажется, кроме самоубийства, я перепробовал все выходы (герой „Защиты Лужина“ попробует и этот выход. – В. Е.). Я отказывался от своего лица, чтобы проникнуть заурядным привидением в мир, существовавший до меня. Я мирился с унизительным соседством романисток, лепечущих о разных йогах и атлантидах. Я терпел даже отчеты о медиумистических переживаниях каких-то английских полковников индийской службы, довольно ясно помнящих свои прежние воплощения под ивами Лхасы. В поисках ключей и разгадок я рылся в своих самых ранних снах…» Итак, Набоков готов был согласиться на самые невероятные унижения, дабы преодолеть свой агностицизм, даже на контакт с восточными религиями, что, в сущности, вообще поразительно, если иметь в виду его гипертрофированное личностное сознание.

Из всего этого ничего не вышло. Тогда, «не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы – моего младенчества».

Младенчество – это предельное приближение к «другой» реальности, посильный выход из системы «земного времени». И младенчество, и раннее детство как пора чистого восприятия мира таят в себе «загадочно-болезненное блаженство», которое сохранилось у Набокова как память на всю последующую жизнь, «не изошло за полвека, если и ныне возвращаюсь к этим первичным чувствам[9]. Они принадлежат гармонии моего совершеннейшего, счастливейшего детства, и в силу этой гармонии они с волшебной легкостью, сами по себе, без поэтического участия, откладываются в памяти сразу перебеленными черновиками».

Отметя слово «гармония», редкое в словаре Набокова, войдем в его рай, не в тот оранжерейный (из лукавого памфлета), а в подлинный набоковский рай, который дал ему возможность болезненно ощутить свое позднейшее существование как изгнание в гораздо более широком, а главное, более глубоком смысле, чем эмиграция.

Изгнание из рая является, само по себе, мощной психической травмой; переживание ее и составляет прафабульную основу русскоязычных романов Набокова. Изгнание неизбежно и неотвратимо – как «старение» Лолиты, превращающейся из нимфетки в обычную красивую женщину, и это «старение» обладает тем же смыслом утраты; изгнание из рая есть человеческая участь, но при этом и знак избранничества, ибо не всякий побывал в том раю. Набоков рассматривает рай – причем речь идет именно о земном рае – как изначальную норму; любое иное состояние – ее нарушение. Вот его представление о рае: «Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею паркерово перо в моей руке, и самая рука с глянцем на уже веснушчатой коже, кажутся мне довольно аляповатым обманом. Зеркало насыщено июльским днем. Лиственная тень играет на белой с голубыми мельницами печке. Влетевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и удачно отскакивает обратно в окно. Все так, как должно быть (вот она – норма! – В. Е.), ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет» (вот ощущение ошибочное, и осознание этой ошибочности имеет драматический характер).

Воспоминание о рае драматично и сладостно одновременно. Это расколотое надвое чувство, и проза Набокова, с ее особой чувственной фактурой, призвана не только отразить это чувство, но и преодолеть его антиномичность, тем самым превращаясь не просто в воспоминание, но и в обретение рая, доступное в акте творчества. Обретение рая я рассматриваю как глобальную творческую сверхзадачу Набокова, обеспечивающую метароман экзистенциальным и эстетическим значениями одновременно.

Набоковский рай трудно назвать языческим, несмотря на его чувственность, по причине того, что в нем есть парафраз христианской божественной иерархии, во всяком случае ее элементы, связанные с существованием абсолютного авторитета в лице бога-отца или, вернее сказать, отца-бога, который, впрочем, выполняет функции не ветхозаветного карающего божества, но бога-любви, любимого и любящего, идеального существа, воплощающего в себе черты отцовской и сыновней ипостасей, ибо ему надлежит погибнуть насильственной смертью по какомуто неумолимому закону бытия (и его воскрешения будет с безумной надеждой ждать герой романа «Дар», и оно в конце концов произойдет в его сновидении).

Духовный контакт отца и сына равноположен душевной связи между сыном и матерью, сущность которой у Набокова заключена в любви и извечном женском фатализме («Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе – таково было ее простое правило»). Не это ли «правило» заложено в основе «вечной женственности»? Связь с матерью проходит через годы и перерастает в необходимое за пределами рая (откуда выгнана и мать; отец никогда в метаромане Набокова не изгоняется из рая, поскольку он его творец) сообщничество.

Память об изначальном, идеальном состоянии мира является основой набоковской этики (память – это «длинная вечерняя тень истины», рассказ «Весна в Фиальте», 1938), отнюдь не нормативной, не догматической, укорененной скорее в ощущении, в чувстве, нежели в категорическом императиве. При внутренней ориентации набоковского «я» на воспоминание о земном рае его этика «работает» безукоризненно.

Потеря рая происходит не в одночасье, а в несколько этапов (появление «чужих» людей: воспитателей, гувернеров; казенное воспитание и т. д.), но вместе с тем буквально накануне изгнания в раю произойдет поистине «райская» встреча: это первая любовь, окрашенная в мифологически чистые тона: «В тот июльский день, когда я наконец увидел ее, стоящей совершенно неподвижно (двигались только зрачки) в изумрудном свете березовой рощи, она как бы зародилась среди пятен этих акварельных деревьев с беззвучной внезапностью и совершенством мифологического воплощения».

Эта любовь, полудетский образ героини которой, подвергнувшись ряду метаморфоз, отзовется в Лолите (верность полудетскости в конечном счете будет верностью тому самому раю…), угасает по вине героя «Других берегов» на пороге его «на редкость бездарной во всех смыслах юности», пронизанной модным цинизмом, заполненной мимолетными увлечениями, и, в результате, горечь изгнания оказывается двойной: «…потеря родины оставалась для меня равнозначной потере возлюбленной, пока писание, довольно, впрочем, неудачной книги («Машенька». – В. Е.), не утолило томления».

«Машенька» (1926) – это первая романная попытка Набокова вернуть потерянный рай. В предисловии к английскому изданию романа он писал в 1970 году: «Хорошо известная склонность начинающего автора вторгаться в свою частную жизнь, выводя себя или своего представителя в первом романе, объясняется не столько соблазном готовой темы, сколько чувством облегчения, когда, отделавшись от самого себя, можешь перейти к более интересным предметам». Я не очень верю этим словам, ибо, за исключением «измены» своему метароману, коей явился роман «Король, дама, валет» (второй по счету, написанный в 1928 г.), развивающий немецкую тему, Набоков не спешил или, точнее, не смог отделаться от себя. Но меня интересуют сейчас не совпадения в судьбах «представителя» автора и его самого, не совпадения героинь («Его Машенька и моя Тамара – сестры-близнецы; тут те же дедовские парковые аллеи; через обе книги[10] протекает та же Оредежь…»).

Меня интересует в «Машеньке» прежде всего завязь будущего метаромана. Именно здесь формируется его фабульная структура, ищущая сюжетного разрешения, и основные силовые линии конфликта метароманного «я» с «призрачным», но очень вязким миром.

Конфликт строится на контрасте исключительного и обыденного, подлинного и неподлинного, так что с самого начала перед Набоковым возникает проблема создания незаурядного героя и доказательства его незаурядности. В «Машеньке» эта проблема не находит исчерпывающего решения; исключительность постулируется, декларируется, но так до конца и не срастается с имманентным «я» героя.

В начальных строках романа включается набоковская ономастика: «– Лев Глево… Лев Глебович? Ну и имя у вас, батенька, язык вывихнуть можно… – Можно, – довольно холодно подтвердил Ганин…» – и сюжет романа реализует скрытую угрозу, заключенную в этом ответе. Антагонист продолжает: «Так вот: всякое имя обязывает. Лев и Глеб – сложное, редкое соединение. Оно от вас требует сухости, твердости, оригинальности». В этом словесном вздоре есть потаенный элемент истины.

Набоков пользуется сторонним взглядом на своего героя, чтобы подчеркнуть его «особенность». Содержательнице русского пансиона Ганин, живущий у нее, «казался вовсе не похожим на всех русских молодых людей, перебывавших у нее в пансионе». Но герой сам прекрасно знает о своей исключительности, состоящей прежде всего в том, что он носит в себе воспоминание о подлинном мире.

Для него существуют изначальный рай, символом которого становятся «дедовские парковые аллеи» (при этом тема «идеальной» семьи в «Машеньке» опускается, хотя и подразумевается) и первая любовь – Машенька (такая же «мифологичная», как и Тамара;

в социальном отношении обе – не ровня герою-принцу-избраннику, который на протяжении метаромана в разных своих ипостасях будет выбирать героиню более низкого социального происхождения, чем он сам).

Узнав о том, что Машенька жива, Ганин словно просыпается в своей берлинской берлоге: «Это было не просто воспоминание, а жизнь, гораздо действительнее, гораздо „интенсивнее“ – как пишут в газетах, – чем жизнь его берлинской тени. Это был удивительный роман, развивающийся с подлинной, нежной осторожностью».

В этом удивительном романе герой оказывается не на высоте положения, и, утратив рай (совмещение утраты родины и любви), он попадает в атмосферу пошлости (берлинская эмиграция), наиболее ярким воплощением которой становится его антагонист, антигерой Алферов (его двойниками будут населены последующие части метаромана), нынешний муж Машеньки.

Пошлость Алферова «густо» дана автором в первой же главе книги (она начинается со сцены в лифте: герой и антигерой застревают между этажами – «тоже, знаете, – символ…», как замечает Алферов). Все пошло в Алферове: слово («бойкий и докучливый голос», говорящий претенциозные банальности. К моменту написания «Машеньки» у Набокова уже готов ненавидимый им образ пошляка, который его преследовал и которого он преследовал всю жизнь. «Пошлость, – писал Набоков в позднейшей статье, посвященной пошлости, – включает в себя не только коллекцию готовых идей, но также и пользование стереотипами, клише, банальностями, выраженными в стертых словах»[11]. Характеристикой пошлости у Набокова являются посредственность и конформизм, но пошляк, добавляет он, известен и другим: он псевдо-идеалист, псевдосострадалец, псевдомудрец. Пошляк любит производить на других впечатление и любит, когда на него производят впечатление. Культ простоты и хорошего тона в старой России, считает Набоков, привел к точному определению пошлости. Гоголь, Толстой, Чехов «в поисках простой правды с легкостью обнаруживали пошлую сторону вещей, дрянные системы псевдомысли»[12]); запах («теплый, вялый запашок не совсем здорового, пожилого мужчины», – Ганин по контрасту здоров, молод; объединенный культ молодости и спорта отличают метароман Набокова от предшествующей, очень неспортивной русской литературы); наконец, вид («было что-то лубочное, слащаво-евангельское в его чертах…»).

Важным моментом фабулы нарождающегося мета-романа становится любовная связь героя с псевдоизбранницей, малоприятную роль которой в «Машеньке» играет Людмила, наделенная чертами сладострастной хищницы и полностью лишенная женской интуиции (хотя претендует на обладание ею).

Герой делает решительную попытку обрести потерянный рай: отказывается от псевдоизбранницы и собирается похитить Машеньку у Алферова. При этом для достижения своей цели герой вступает в известное противоречие с нормативной этикой (напаивает Алферова в ночь перед приездом Машеньки, переставляет стрелку будильника, с тем чтобы тот не смог ее встретить, а сам бросается на вокзал), и уже здесь, в «Машеньке», возникает далее развивающийся мотив недуэлеспособности

8

Будущий историк критической мысли опишет когда-нибудь, как в течение 70-х гг. происходил процесс обмельчания официозной советской критики, как со смертью добросовестных апостолов литературно-критического официоза и уходом свежей мысли в независимые исследования обнажился этот участок идеологического фронта и речь пошла лишь о глухой обороне, понуром «оттявкивании».

9

Об аналогичном значении детства для творчества Толстого и Пруста см. эссе «Пруст и Толстой» (с. 177).

10

Имеются в виду «Другие берега».

11

Nabokov V. Lectures on Russian literature. – N. Y., 1981. Р. 309.

12

1 Ibid. Р. 313–314.