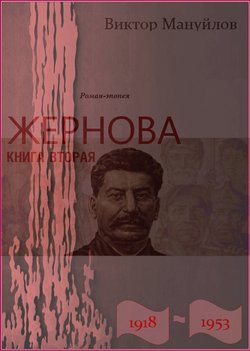

Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга вторая. Москва – Берлин – Березники - Виктор Мануйлов - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть 5

Глава 14

ОглавлениеПо наезженной дороге по-над Десной скользят розвальни, похожие на лохматый блин. Заиндевевшая лошадка, влекущая этот блин, трусит усталой рысцой, фыркает, выбрасывая клубы пара из седых ноздрей, снег под ее копытами взвизгивает будто от боли. Правит лошадкой молодой милиционер в бараньем тулупе, из высокого воротника торчит шишак буденовки. Винтовка его, с вытертым до белизны стволом и затвором, с потрепанным брезентовым ремнем, лежит на коленях. За широкой спиной милиционера, на сене, завернувшись в волчью доху так, что и не поймешь, что это такое – куль с мукой или человек, полулежит седок, ответственный товарищ аж из самой Москвы.

Милиционер везет важного седока в большое село Подникольское, где несколько дней назад случился бунт среди тамошних жителей по случаю раскулачивания и коллективизации. Бунт был усмирен конным отрядом Красной армии, прибывшие на место представители окружной комиссии по коллективизации и раскулачиванию быстренько разобрались в случившемся, назавтра назначено чтение приговора арестованным участникам бунта и, вполне возможно, его исполнение. Московский товарищ спешит попасть на заключительную часть антисоветского инцидента, нередкого в этих местах в последние месяцы.

Над замерзшей Десной, над закуржавевшими ивами по ее берегам, над заснеженными полями висела полная луна с ликом, изрытым таинственными оспинами. Снег холодно искрился в ее мертвенно-равнодушном сиянии, даль пропадала в густой ультрамариновой дымке, в которой уже чудилось что-то огромное и живое.

Река, а вместе с ней и дорога, повернули направо, копыта лошади знобко застучали по бревенчатому мосту через неширокий овраг, и едва розвальни миновали густые заросли тальника, вот оно и Подникольское: высокие шапки снега над приземистыми хатами, сизые тени, плетни, сухие будылья подсолнечника и кукурузы, как напоминание об ушедшем лете, запах кизяка, горелой щетины, навоза и печеного хлеба. И ни огонька, ни звука. Однако едва розвальни достигли околицы села, всполошились собаки, брех покатился от хаты к хате, замирая в густом сумраке безлюдной улицы.

От ближайшего плетня вдруг отделилась неуклюжая тень в огромном тулупе, тускло блеснула игла штыка, хриплый голос вплелся в собачий брех:

– Стой! Хто такие?

Возница-милиционер натянул вожжи, откидываясь всем телом назад, затпрукал, лошадка встала, поводя боками, зашевелился на сене пассажир, раскрыл свою доху, ответил таким же хриплым с мороза голосом:

– Старший сотрудник ОГПУ по надзору за раскулачиванием и коллективизацией Лютов. Вот мой мандат, товарищ.

От плетня отделилась еще одна тень, хрумкая снегом, приблизилась к розвальням, зажужжал электрический фонарик, тусклый красноватый луч уперся в корявое лицо пассажира, заросшее серой щетиной, перешел на белый листок бумаги; послышалось бормотанье человека, лишь недавно овладевшего грамотой.

– А что, товарищ, приговор по делу кулацкого бунта еще не приводили в исполнение? – спросил старший сотрудник Лютов, нетерпеливо возясь на сене.

– Ни, ще ни приводилы, – ответил часовой, возвращая бумагу. И посоветовал: – Вы, товарищ Лютов, езжайте до центру сила, тамочки, у самой вэлыкой хатыни, що супротив церквы, сельрада. Ось тамочки усе начальство зараз зибралося. И товарищ перший секретарь Украйны тэж тамочки.

– Спасибо, товарищ, – поблагодарил Лютов. И приказал вознице: – Поехали, товарищ Приходько.

Возница чмокнул губами, встряхнул вожжами, лошадка дернулась, скользнула задними ногами по наледи, не в силах сразу оторвать примерзшие к насту полозья, засеменила и, получив удар кнутом по вислому брюху, рванула, пошла вскачь, взбрыкивая и кидаясь в седоков слежалым снегом. Снова всполошились угомонившиеся было собаки, провожая розвальни хриплым надрывным лаем до самой сельской площади, окруженной темными грудами домов местных богатеев, церковью с колокольней, каменными лабазами, вытянутыми в свечку серыми тополями.

Около самого большого дома с ярко освещенными окнами ходил часовой, у крыльца стоял пароконный возок, лошади, укрытые попонами, понуро погрузили головы в холщовые торбы. По другую сторону площади у приземистых лабазов виднелось несколько оседланных верховых лошадей, чернела уродливая глыба автомобиля. Там тоже ходил часовой. Все это напомнило Лютову двадцатый год, польскую кампанию, во время которой он под этой же самой фамилией исполнял роль и газетчика, и сотрудника Чека, следящего за настроением красного воинства и еженедельно отправляющего подробные письменные отчеты в Москву.

Начальник охраны, угрюмый, большерукий и большеголовый латыш, придирчиво изучив мандат и удостоверение товарища Лютова, не вернул их ему, а, велев подождать в горнице под присмотром молодцеватого охранника, затянутого в скрипящую кожу, скрылся за дверью. Возвратился он минут через пять и на этот раз более вежливо, насколько был на это способен, попросил пройти на другую половину дома к первому секретарю КП(б) Украины товарищу Косиору. Лютов, все это время стоявший в обнимку с печкой-голландкой, оторвал от нее закоченевшее тело, пошел вслед за начальником охраны, с трудом переставляя непослушные ноги и недоумевая, зачем он понадобился такому высокому начальству.

Станислав Викентьевич Косиор был одним из ближайших сподвижников Сталина. Поставленный во главе Украины два года назад, то есть с тех самых пор, как было принято решение о массовой коллективизации единоличного сельского хозяйства, он железной рукой проводил это постановление в жизнь.

Косиор сидел за круглым столом, накрытым белой скатертью, просматривал бумаги. Одни бумаги он подписывал и клал налево, другие, прочитав, откладывал направо. Сбоку стоял его помощник и раскладывал бумаги по папкам. Горели четыре семилинейных керосиновых лампы, блестела гладко выбритая голова секретаря партии, пахло табаком и потревоженной геранью. В комнате было жарко натоплено, сизый дым от папирос слоями висел над столом, в нем купалась голова Косиора.

Лютов переступил порог комнаты, произнес все еще непослушными с холода губами:

– Здравствуйте, товарищ Кос-сиор. Оч-чень рад вас видеть.

Тот поднял круглую голову с большими оттопыренными ушами, уставился на вошедшего холодными безжалостными глазами, спросил, едва раздвигая узкие губы, пришепетывая на польский лад:

– Чем обязаны такой чести, товарищ Бабель? Ведь ваше место, насколько мне известно, в Бориспольском районе.

– Я, если позволите…

Исаак Эммануилович Бабель (он же Лютов) в растерянности переступил с ноги на ногу; его нижняя губа, и без того всегда оттопыренная, отвисла и стала похожа на сосиску; на утином носу замерцала в ярком свете мутная капля; пронзительные – чекистские – глаза на этот раз смотрели жалко и растерянно из-под жиденьких кустиков-бровей: не ожидал такого холодного и даже враждебного приема от человека, с которым знаком по Питеру еще с восемнадцатого года, потом встречался не раз то в Москве, то в Киеве, хотя и слыхивал стороной, что Косиор, став членом Политбюро, зазнался, старых знакомых не жалует.

Проглотив слюну, вдруг заполнившую рот, Бабель заговорил торопливо, подобострастно изгибаясь мешковатым телом:

– Видите ли, товарищ Косиор, мне стало известно, что в Подникольском произошло восстание, вот я и… Собственно, у меня никаких намерений… Я, можно сказать, по собственной инициативе, – бормотал он под немигающим волчьим взглядом хозяина Украины. – В основном, как писатель, а не как представитель соответствующих органов. Есть задумка написать о коллективизации, о ее, так сказать, размахе в историческом смысле, о роли руководящих органов партии, ее вождей… Товарищ Сталин гениально предвосхитил размах исторического, так сказать, развития, и каждый большевик-ленинец…

Взгляд Косиора придавливал, леденил душу, связывал язык, обволакивал тело липким страхом. Бабель споткнулся на слове, подумал, что надо бы что-то лестное сказать и о самом Косиоре, тем самым погасить волчий огонек в его глазах, но мысли путались, как путались они когда-то давным-давно, когда пьяный казак-буденновец шел на Исаака Эммануиловича с вытянутой вперед окровавленной саблей, которой он только что перерезал горло старому еврею.

– Если вы, разумеется, не возражаете, – потухшим голосом закончил свою путанную речь Бабель и жалко улыбнулся. При этом знал, что улыбается именно жалко, но очень надеялся, что не просто жалко, а обезоруживающе жалко, что такая улыбка растопит не знающее жалости сердце Косиора. Сердце казака-буденновца таки растопило: тот не дошел двух шагов до Бабеля, пьяно качнулся, сплюнул и пошел прочь.

– Здесь не цирк и не театр, товарищ Бабель, – жестко нарезал слова Станислав Викентьевич, не опуская волчьих глаз. – Здесь идет классовая борьба, непримиримая и бескомпромиссная. Любопытных могут больно задеть локтем. Случайно. – Помолчал, потер бугорчатый подбородок широкой пятерней. – Впрочем, дело ваше. Можете оставаться. Но под ногами не путаться. Начальник охраны проводит вас на квартиру. – И снова уткнулся в бумаги, давая понять, что разговор окончен.

Бабель шмыгнул носом и попятился к двери.

Молчаливый начальник охраны повел Исаака Эммануиловича в одну из ближайших от площади хат, с большими окнами, плотно прикрытыми ставнями, с добротными хозяйственными постройками.

– Тут живут справные хозяева. Завтра будут их кулачить, – говорил он короткими фразами, тщательно выговаривая слова. – Мужиков нет: бунтовали, сидят в холодной. Остались одни бабы. Они вас прилюбят.

Поднявшись на резное крыльцо, он громко постучал ножнами щеголеватой офицерской сабли в дубовую дверь. Через минуту за дверью послышались шаги, женский голос тревожно спросил:

– Кто там?

– Открывай, хозяйка! Принимай ночлежника!

Громыхнул засов, дверь приоткрылась, свет керосиновой лампы вырвал из мрака перепуганное женское лицо, большую шаль, накинутую на полные плечи.

– Вот, баба, прими постояльца. Накорми, спать положи. Чтоб все было хорошо. Понятно?

– Заходьте, – произнесла женщина, раскрывая дверь пошире и сторонясь. В голосе ее не было ни приветливости, ни готовности угодить.

Бабель, привычный ко всяким приемам, случавшимся в его непоседливой жизни, молча прошел в сени, таща под мышкой свернутую волчью полсть, выданную ему под расписку в районном штабе по коллективизации и раскулачиванию. Лицо его свело от холода, руки и ноги ныли, тело трепал озноб.

Пройдя в горницу, он, не снимая кожаной куртки на меху, ринулся к большой белой печи, расписанной красными петухами, и, уронив полсть на пол, прижался к горячему каменному боку всем своим продрогшим телом. Он стоял, раскинув руки, гладил негнущимися пальцами шероховатые кирпичи, хватал раскрытым ртом жаркий воздух вместе с известковой пылью, чувствуя, как живительное тепло обволакивает тело усталостью и близкими сновидениями.

Бабель, уже получивший в московских писательских кругах громкую известность рассказами из жизни одесских евреев и дневниковыми описаниями своих похождений вместе с Первой конной армией товарища Буденного в трагическую польскую кампанию двадцатого года, мог бы не ехать в эту тревожную даль, тем более что никто его сюда не гнал, кроме собственного неуемного и, можно сказать, болезненного любопытства. Оно, это любопытство, всегда куда-то его гнало, но чаще всего туда, где совершалось нечто из ряда вон выходящее, леденящее или, наоборот, распаляющее как тело, так и воображение. В молодости это любопытство заставляло Бабеля подглядывать через слуховое окно в номера проституток, где вершилась продажная любовь. Иногда, доведенный до экстаза, до пароксизма творящимся перед его глазами действом, забыв, где он и что, падал Исаак вместе с лестницей на пол, производя переполох в доме свиданий, содержательницей которого была милейшая тетя Фима, готовая за небольшие деньги всегда пойти навстречу необычным желаниям начинающего литератора.

Хождение к тете Фиме со временем стало необходимостью, болезненной потребностью души и тела, и продолжалось оно до тех пор, пока революции семнадцатого года не перевернули привычный уклад одесской жизни вверх ногами. С тех давних пор Исааку время от времени снится один и тот же сон: в кромешной темноте он поднимается по шаткой лестнице, поднимается к едва светящемуся слуховому оконцу, из которого слышатся вздохи и стоны любовников, ритмичный скрип пружинной кровати. Вот и вожделенное оконце, и… – и тут лестница начинает скользить по стене в сторону, а ухватиться руками совершенно не за что: стена гладка и скользка, как стекло, иногда и стены-то никакой нет, оконце светится где-то среди облаков… а лестница все скользит и скользит, и вот он уже летит в бездну, раздирая рот беззвучным криком. И просыпается в поту.

Слава Яхве, это лишь сон, и ничего больше.

Бабель с удовольствием и убил бы кого-нибудь: так ему хотелось узнать, что чувствует убийца и как ведет себя издыхающая жертва. В Первой конной он насмотрелся на всякие смерти, сам приложил к некоторым руку, вроде бы насытился этим зрелищем, ан нет – такими зрелищами не насыщаются, они требуют повторения, как требует повторения зрелище совокупления мужчины и женщины, мужчины с мужчиной и всякие другие совокупления, на какие только способен человек, как требует повторения курение опиума – и вообще все, что тревожит душу и ублажает плоть.

А еще Исаак любит присутствовать при допросах арестованных контриков. И чтобы допросы эти были обязательно с пристрастием. Ради этого удовольствия он часами просиживает в следственных камерах, слушая звериный рев пытаемых, вглядываясь в лица палачей, ища в них что-то такое, что приподняло бы черное покрывало человеческой психики, для которой важно почему-то время от времени погружаться в нечто запредельное и ужасное. И вовсе не ради получения истины от преступника, а, скорее всего, исключительно ради удовлетворения собственных позывов к власти. При этом о себе Исаак совершенно забывает, о пытаемых – тем более. Он растворяется в животном реве, в запахе крови и испражнений, в тяжком сопении мастера, специализирующегося на вытягивании признаний из подследственного, и сам сопит и корчится в темном углу пыточной камеры, и чувствует себя древним израильтянином в войске царя Давида, вершащим суд и расправу над побежденными народами, которым великий и страшный бог Израиля не оставил места на этой земле.

Как это там, в Ветхом Завете?

"А народ, бывший в городе, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи…"

Какой восторг должны были испытывать воины царя Давида на подобных пирах смерти!

Глядя, как следователь измывается над жертвой, слыша стоны ее и крики, Исаак сам был не прочь вонзать кому-нибудь под ногти иглу, ломать пальцы, прижигать крайнюю плоть, однако по собственному опыту он знал, что присутствие при пытках, как и при совокуплении любовников, натягивает нервы больше, чем непосредственное участие в том или ином действе. До многократного оргазма, до пароксизма, до сумасшествия, до… – нет, этого словами не опишешь.

Гибельный восторг – что-то очень близкое по несоответствию, но не по смыслу.