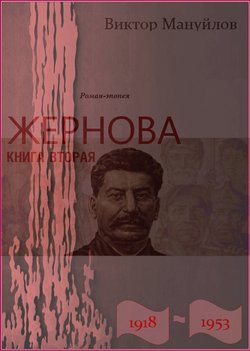

Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга вторая. Москва – Берлин – Березники - Виктор Мануйлов - Страница 16

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть 5

Глава 16

ОглавлениеБабель открыл глаза и несколько минут пялился в темный потолок. Болела голова, во рту было сухо, через нос не продохнешь. За печкой кто-то возился, двигая чугунками. Трещали горящие дрова, гудело в трубе. Открылась и закрылась дверь, потянуло холодом. Послышались сдержанные голоса. Похоже – детские. Вылезать из-под одеяла не хотелось. Да и вылезать было отчего-то боязно. Но вылезать нужно, чтобы не пропустить захватывающее зрелище. Пошарил вокруг, на табурете нащупал куртку, штаны, рубаху, под курткой портупею с револьвером, командирскую сумку. Сразу же стало как-то спокойнее, вернулась уверенность. Однако одевался тихо, стараясь ничем не выдать своего присутствия.

Натянув сапоги, Исаак осторожно выглянул из-за печки и встретился с испуганными и любопытными глазами мальчика лет десяти и девочки лет тринадцати. Еще одну девочку, лет шести, заметил не сразу: она сидела на полу у печки и, тихо сопя от усердия, повязывала платком тряпичную куклу.

"А девчонка ничего, уже и сиськи прорезались, – подумал Исаак, разглядывая старшую. – У тетки Фимы была такая же, может, на год-другой старше. Тоже хохлушка. К ней всегда была очередь. И всегда толстых и пожилых евреев. Библейскому Моисею, когда он занемог, предлагали именно девочек, не знавших мужа: девочки на старцев хорошо действуют, разгоняя загустевшую кровь".

Впрочем, Исаак и сам не отказался бы от девочки: на сорокалетних они тоже неплохо действуют. А еще – этот первородный страх перед таинством соития, томление в невинных глазах, затем алая кровь первого совокупления… Каким могучим и великим чувствуешь себя, стоя на коленях между раскинутыми ногами и глядя на оплодотворенную тобой нежную женскую плоть! О, боже! Пообещать? Припугнуть? Все равно не сегодня-завтра эту маленькую хохлушку отправят в Сибирь, до которой она может и не доехать. А так – хоть какая-то польза…

Под пристальным взглядом чужих, неласковых и требовательных глаз девчонка испуганно ойкнула, вскочила, кинулась к младшей, схватила ее за руку, потащила из горницы. Вслед за сестрами убежал и мальчишка…

Звереныши! Кулацкое отродье!

Бабель вышел из-за печки, сел за стол. Скрипнула дверь, распахнулась, вошла Ганна с охапкой дров, красная с мороза. Увидев постояльца, замерла на миг, произнесла тихо:

– Доброго ранку, паночек… Звиняйте: товарищ начальник. – Спросила, глядя в сторону: – Исты будете?

– Умыться бы, – буркнул Исаак.

Она полила ему над тазом из ковша, он ополоснул лицо, обросшее жесткой щетиной, долго растирал его расшитым полотенцем. Сел за стол.

– Горилку будете? – спросила Ганна.

– Нет! – отстранился резко, с испугом. – Я не пью… вообще-то. – Пояснил: – Вчера – это с мороза. Лучше молока.

Пил топленое молоко из большой глиняной кружки с пшеничным хлебом. В кружке плавал слиток коричнево-желтой пенки, который никак не желал оказаться во рту.

Ганна возилась у печи. Потом затихла, всхлипнула.

– Як же мово чоловика и тату, товарищ начальник? Що же з ими будэ? Вы ж учора балакалы, що ослобоните их. Уж вы, будьте ласковы… А уж мы… Мы ничого не пожалеем, усе для вас зробимо, що ни пожелаете, товарищ начальник… – говорила она, глядя на Бабеля черными глазами, в которых дрожали непролитые слезы.

– Да как ты можешь, глупая баба! – вскинул Бабель лобастую голову. – Как можешь ты говорить мне подобные речи! Да за такую кулацкую агитацию… Да ты знаешь, кому говоришь такое? А? – все более распалялся он праведным и облегчающим душу гневом: бабья глупость снимала с него ответственность за вчерашнее обещание освободить ее мужа и отца. Хотя… хотя какие могут быть обещания кулацким элементам! Какая-такая ответственность еврея перед гоями!

Стукнул кулаком по столу, больно стукнул, задохнулся от боли и злости. Минуту пристально разглядывал красивое лицо в испуге замершей женщины, затем, удовлетворенный, поднял кружку, запрокинул голову, вытряхивая в рот неподатливую пенку.

Ганна вдруг качнулась, рухнула перед ним на колени, обхватила ноги руками, тихо заголосила:

– Ой же, звиняйте, товарищ начальник! Ой же, глупая ж я баба! Ой же, мий Грицько, мий чоловик! Ой же, як же мы без йего! Ой же, не губите! Ой же, я з вами усю-то ноченьку… Ой же, да вы мэни усю грудь измордувалы! Ой же, як же я теперь жи-и-ить бу-дууу! О-ооо! – уже в голос завыла она.

– Ладно, ладно! – пытаясь стряхнуть с ног опутавшие их руки Ганны, стал успокаивать ее Исаак. – Ладно, похлопочу за твоего Грицька. Пусти! Да не ори так, черт бы тебя побрал, кулацкое отродье!

Послышалось топанье сапог по ступеням крыльца. Ганна отползла в сторону, стала тяжело подниматься, кривясь лицом от так и не вырвавшихся наружу рыданий. Бабель, вскочив, торопливо натягивал на себя куртку, путаясь в ремнях револьверной амуниции. Уже в дверях услыхал, как на другой половине дома воют дети, не решаясь войти в горницу, где находятся мать и чужой человек. Выскочил на крыльцо, носом к носу столкнулся с Приходько, молодым милиционером, привезшим его в Подникольское. Тот сообщил, что на сельской площади уже собирают народ для зачтения приговора бунтовщикам. Склонился к Бабелю, шепотом добавил:

– Балакають, товарищ Лютый…

– Лютов, – поправил Бабель ворчливо: эти хохлы вечно переиначивают его псевдоним на свой лад.

– Та я ж и кажу, – удивился Приходько, слегка отстраняясь от особоуполномоченного. – Я ж и кажу, що усих бунтовщикив порешать через растрелянне. На площади ж й порешать. Ой, яка хмара, товарищ Лютый! Яка хмара! – И в глазах его Бабель разглядел неподдельный ужас перед надвигающейся неизбежностью.

– Не тебя стрелять будут, а кулаков, врагов трудового народа! – бросил на ходу, сбегая по ступеням крыльца, особоуполномоченный.

Шагая по хрусткому снегу, прижимая к боку свернутую волчью полсть, щурясь от яркого солнца и сверкающего снега, Исаак чувствовал, как в груди, в голове и во всем теле начинает звенеть что-то торжественное, высокое, поднимающее его над жалкими буднями ничтожного бытия.

"… и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи…"

На площади собирался народ, по ее периметру стояли красноармейцы с винтовками, топали ногами, обутыми в валенки. По проулкам скакали верховые, стучали в окна, выгоняли людей на улицу. Захлебывались в злобном лае собаки. Иногда гулко раскатывался выстрел, вслед за ним взлетал к небу истошный собачий визг. Народ тек к площади: женщины, старики, дети. Мужчин немного. Тихий, сдерживаемый стон и женский вой, сливаясь с собачьим лаем, висели в морозном воздухе, поднимаясь вверх по белым столбам дымов из печных труб, затем стекаясь к площади, как дождевые потоки в высохшее озеро.

Через полчаса улочки опустели, плотную массу баб, детей и стариков замкнула густая цепь конников с раскосыми глазами. Утихомирились собаки.

Цепочка красноармейцев выстроилась у кирпичных лабазов, загремели амбарные замки, железные засовы, со скрипом и визгом растворились дубовые двери. Человек в щегольском полушубке встал напротив дверей, стал выкрикивать фамилии, каждая фамилия встречалась истошным бабьим воем. Из дверей по одному выбирались замерзшие вдрызг мужики.

Выкликнули человек сорок. Сбили в кучу, окружили красноармейцами с винтовками "на руку". Колебались направленные на мужиков штыки.

Бабель, не желая попадаться на глаза Косиору, пристроился на противоположном от дома с красным флагом конце площади, возле церковной ограды из кованого чугуна. Слева от него, в десяти шагах, начинался лабазный ряд, справа, за оградой, стояла облупившаяся церковь, на паперти которой четверо красноармейцев устанавливали пулемет. Это были то ли татары, то ли калмыки – Бабель в них не разбирался, все они казались ему на одно лицо. Молодые парни иногда щупали его неподвижную фигуру раскосыми глазами, и Бабеля постепенно стало охватывать знакомое чувство страха, когда ни твое положение в обществе, ни причастность к карающему органу пролетариата, ни даже револьвер под левой подмышкой не могут противостоять этому страху перед жестокой и не рассуждающей азиатчиной. Подумалось: каково было его предкам, рахдонитам, ходившим с караванами шелка из Китая в Европу или перегонявшим толпы рабов с севера на азиатские базары, каково им было встречаться в безлюдной степи с дикими ордами кочевников "с жадными раскосыми очами"? Только надежда на баснословные барыши заставляла еврея пускаться в столь рискованные предприятия. А ему-то какой барыш светит в этом селе, на этой площади? О, великий Яхве!

Вислоусый пулеметчик постелил на паперти кошму, лег за пулемет, взялся за рукоятки, повел тупым рифленым рылом кожуха и торчащего из него ствола поверх голов толпы. Рядом с ним опустился на колени еще один, совсем мальчишка, но уже с презрительно немигающими щелками монгольских глаз. Он заученным движением поднял рамку, вложил пулеметную ленту, захлопнул рамку, покосился на стоящего внизу Бабеля.

"Да, все верно, – торопливо думал Исаак, жадно вглядываясь в бронзовые лица красноармейцев, шаря глазами по лицам баб и детей, белеющим в плотной толпе. – Верно в том смысле, что руки этих азиатов не дрогнут, занося над головой шашку или целясь из пулемета в чужую для них толпу. Как, наверное, не дрогнут руки хлопцев из этого села, которые сейчас в далекой Мордовии или Калмыкии делают то же самое, выполняя волю Мировой Истории на Мировую Революцию. Все правильно: они чужие друг другу. Все они, в свою очередь, чужие поляку Косиору. Не говоря уже обо мне".