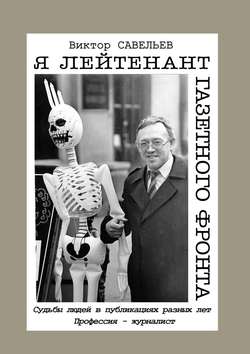

Читать книгу Я лейтенант газетного фронта. Судьбы людей в публикациях разных лет. Профессия – журналист - Виктор Савельев - Страница 3

ЗАРУБКИ ПАМЯТИ

(Моменты жизни в субъективных

заметках автора)

О МОИХ КОРНЯХ…

ОглавлениеНа этой старой фотографии – моя мама, Савельева Кира Владимировна, и я совсем крошечный в одеяльце. На обороте надпись: «Калининград. Ноябрь, 1946 г.». Я родился 25 октября: здесь мне – месяц, а то и меньше. Фотография была сделана в разбомбленном английской авиацией городе, до 4 июля 1946 года носившем прусское имя Кёнигсберг и взятом нашими войсками штурмом с сильным артобстрелом. Я долгое время думал, что сзади на снимке географическая карта, пока мама не сказала мне, что это стена: после войны везде были клочья штукатурки, следы пуль и осколков. По дороге с нашей окраины в центр города, на верхотуре разбомбленного многоэтажного дома, от которого остался лишь скелет, долгое время у всех на виду красовалась ножная швейная машинка, чудом не рухнувшая вниз с этажами: достать ее без кранов не могли…

Там, в Кёнигсберге, в августе 1946 года мою беременную мать, носившую меня последние месяцы, чуть не придушила сошедшая с ума здоровенная немка… Это было вблизи целлюлозно-бумажного комбината, где мой отец, старший лейтенант Советской Армии, и мама снимали комнату в двухэтажном доме на самой окраине. В тот день у домика тормознул грузовик: в кузове сидели два офицера и черкес в бурке, а из кабины, хромая, вылез знакомый майор с вокзала. Неделей раньше моя мать провожала на поезд в Ленинград отца, посланного на переподготовку офицеров. И этот хромой майор из расквартированного близ вокзала банно-прачечного отряда давал свою машину с шофером, чтобы ее, беременную, отвезли домой. А теперь «банно-прачечный» майор по срочному делу разыскивал нашего соседа и друга семьи – Алексея Филимонова, офицера СМЕРШа2, курировавшего хозяйственные подразделения гарнизона.

К тому времени Филимоновы переехали за три километра от нас, на другую улицу за большим пустырем. Поскольку отец был в отъезде, а моя мать бывала с ним в гостях у Филимонова и его жены Анечки, «банно-прачечный» майор упросил маму съездить с ними в качестве проводника, обещая привезти ее обратно домой в кабине того же грузовика… По нужную улицу к Филимоновым доехали без проблем, но дальше грузовик исчез: уехал забирать с расчистки развалин немецких военнопленных – и не вернулся! Надо понимать, что никакого транспорта, кроме армейских машин, в Кёнигсберге не было… Делать нечего: в десять часов вечера моя беременная мать и четыре офицера решили идти назад пешком.

Уже смеркалось. Дошли до развилки – оттуда военным еще было шагать 7 км по разбитому городу до вокзала. А к маминой улице дорога уводила в сторону на лишние три километра по пустырю…

У обещавшего отвезти маму домой «банно-прачечного» майора было ранение в ногу – он хромал.

– Не надо меня провожать, – пожалела майора моя мать, видя его хромоту и мучения. – Я сама через пустырь до нашей улицы добегу!

«Ты знаешь, он никак не соглашался отпустить меня одну, – рассказывала потом мне мама, – но я его уговорила».

И она одна, на седьмом месяце беременности, пошла в наступающую ночь через длинный нежилой пустырь. Одинокая дорога по нему была стиснута, с одной стороны, крепостной стеной какого-то оборонительного вала, а с другой стороны, в кустах на склоне холма, прятались брошенные бункеры и подвалы, подземные ходы, куда никто не совал нос. Мимо этих бункеров в кустах мой отец-офицер ходил с автоматом, когда, спустя время, навещал маму в военном госпитале, где она родила меня за неимением гражданских больниц… В то время из подземки могли напасть – до депортации немецкого населения из Кёнигсберга в 1947 году, подполье нацистов еще огрызалось убийствами и терактами; немцы подожгли уцелевший при бомбежках целлюлозно-бумажный комбинат – при его тушении отец чуть не обгорел…

На счастье, «банно-прачечный» майор спохватился и закричал ей вслед: «Кирочка, постойте, остановитесь! Я век себе не прощу, если с вами что-то случится…» И поковылял за ней вместе с офицером-лезгином, кутавшимся в огромную бурку… Они прошли половину пути по пустоши вдоль крепостной стены и зарослей – и невольно сбавили шаг: впереди на дороге металась женщина с распущенными волосами! Вылезшая из каких-то подвалов дюжая немка, видно, была умалишенной: в маниакальном упорстве, распустив космы, одна в сгущавшихся сумерках, моталась она в пустынном месте от зарослей к крепостной стене – туда-обратно, взад-вперед… На появившихся советских офицеров и русскую женщину с животом, она, встав сбоку у кустов, глядела исподлобья с такой злобой, что даже у мужчин мороз пробежал по коже…

– Чего уставилась?! – придя в себя, прикрикнул на безумную лезгин в бурке. – Сойди прочь с дороги!!!

Она, шипя, попятилась к зарослям с подземельями и присела в кустах. «Банно-прачечный» майор отер холодный пот, представив маму наедине с этой фурией: «Боже, Кирочка, я чуть вас не погубил! Она бы вас убила – какой бы грех был!» – и доковылял на больной ноге до нашей улицы, уже ни на минуту не оставляя мою мать на этой дороге…

– Не передумай тогда майор, я бы пошла одна и навек осталась бы в этом Кёнигсберге, – говорила потом мне мама. – Ведь я от этой сумасшедшей даже убежать не могла на седьмом месяце беременности! И не было бы на свете ни меня, ни тебя…

Мама моя, не побоявшаяся тогда безлюдной дороги, была, к слову, не робкого десятка – и сильна характером.

В войну, до замужества, она работала учетчицей на Кашпир-руднике под Сызранью, и однажды, в военном 1942-м году, бригаде мужиков, вытаскивавших из Волги древесину с плотов для крепежа шахты, начальство снизила дневной паек с 800 граммов хлеба на работающего до шестисот граммов… Начальник лесоучастка побоялся спорить с руководством, мужики – выполнявшие тяжелую работу – сидели с черными лицами. А мать, табельщица, получавшая продовольственные талоны для участка, пошла к главному инженеру рудника и целый день наседала на него, ругаясь и упрашивая, не отходя ни на шаг. К вечеру она его сломила, тот взвыл и сказал начальнику участка Романову: «Это ей надо быть начальником, а не тебе!» – и восстановил рабочим 800-граммовую дневную норму хлеба… И она понесла эти талоны ждавшей ее весь день голодной бригаде…

Очень жалела мама деревенских девчонок, попадавших в военное время на участок по вытаскиванию бревен из воды. Тогда на Кашпир-рудник на тяжелую работу принудительно мобилизовывали женщин с окрестных деревень: русских, татарок, мордовок, чувашек, иногда совсем молоденьких бабенок и девочек. Кто-то из них не выдерживал непосильного труда – и сбегал домой, в свою деревню. Как учетчица мать обязана была фиксировать «дезертиров» и на каждый случай побега с работы писать рапорт для соответствующих органов. Но мама ни разу не заявила ни про одну сбежавшую девчонку, понимая, что по законам военного времени их за дезертирство с работ закатают на Колыму… «Кирочка, да вас же посадят!» – в сердцах стонал ее начальник, видя, что она не сообщает о беглецах. Но пронесло! Никто не донёс, и после войны мама с родителями по оргнабору поехала в Кёнигсберг на восстановление бумажного комбината. Где и вышла замуж за старшего лейтенанта Савельева из расквартированной рядом с комбинатом воинской части.

Родители моего отца, Алексея Михайловича Савельева, были из тульской деревни. Неутомимая труженица Прасковья, или как ее называли деревенские – Параша (бабушка мне) вставала в четыре часа утра, кормила и поила скотину, потом бежала на колхозные поля и работала, как пчела. Маленькая и сухонькая, она таскала на ухвате из русской печи тяжелые чугуны с едой на ораву из мужа и четырех детей. Дед Миша, деревенский пьяница, вечно ходивший в сторожах, чтобы не рвать жилы на колхозных работах, случалось, ее бил. Однажды (это в 50-х годах прошлого века) мама – приехав погостить в деревню мужа – услышала крики из амбара в конце двора. Бросилась туда, а там напившийся самогона дед Миша, избивая и куражась над бабушкой Парашей, схватился за вилы и тыкал в нее… Он и глазом моргнуть не успел, как отлетел к стене амбара, а вырванные из его рук вилы уперлись ему в горло. «Я тебя, пьяницу, сейчас приколю к стене, – сказала моя мать насмерть напуганному деду. – Если еще раз тронешь жену свою, то так и знай, что тебе не жить! Приеду сюда и лично тебя казню!»

Она была очень житейски мудрой, мама, хотя из-за обстоятельств жизни не получила образования.

Однажды, когда мы с воинской частью отца-офицера после Крыма, Чугуева, Торжка и других городов и весей откочевали в Карелию, она, послушав, как я воодушевленно пересказывал что-то друзьям-одноклассникам, сказал мне:

– А ведь тебе надо журналистом быть: у тебя дар рассказчика! И работа у журналиста самая интересная: будешь везде ездить, разных людей повидаешь и сам многое увидишь. Я думаю, сынок, что именно эту профессию тебе надо после школы получить…

И слова моей лучшей мамы в мире, Киры Владимировны, вошли мне в душу – спасибо маме за это! Я выучился, после армии поступил на журфак заочно. Она из последних копеек – а жили трудно после развода с отцом – снаряжала меня на вузовские зимние и летние сессии в Свердловск, играла в заводском цеху в складчины-«черные кассы» и отказывала себе во многом, чтобы выучить меня. Она не вышла больше замуж, посвятив мне себя целиком; помогала моей молодой семье после моей женитьбы; надрывалась техничкой и кастеляншей на пригородных турбазах, чтобы вывезти внуков на природу. Я в неоплатном долгу перед моей матерью, я стал журналистом и ее гордостью, оправдывая ее надежды. И этим хоть немного отплатил за ее безмерную любовь ко мне…

Карелия, город Петрозаводск, 1960 год. Моей маме Кире Владимировне Савельевой здесь 37 лет, а мне – 14 лет.

2

СМЕРШ – аббревиатура от лозунга «Смерть шпионам» – советская военная контрразведка, созданная 19 апреля 1943 года постановлением Государственного комитета обороны СССР и расформированная в мае 1946 года после выполнения военных задач.