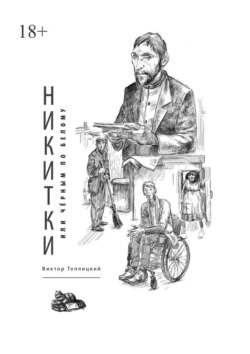

Читать книгу Никитки, или Чёрным по белому - Виктор Теплицкий - Страница 3

Коробка конфет

ОглавлениеИерей Никитин соглашался с книжным Форрест Гампом, что жизнь идиота – не коробка конфет, и не принимал фразу Гампа киношного, чья мама утверждала обратное – всё-таки коробка, но не знаешь, какую вытянешь.

Иерею жизнь виделась набором граней. Плоскость, цепляясь с плоскостью, упиралась в следующую, порождала новые кромки. Время – вечность, ангелы – люди, победа – поражение, светлое – тёмное, горечь – сладость. Список тянулся как горизонт. На этих стыках и нужно было держать равновесие Никитину. А как иначе? Кубик хлеба в алтаре – Тело Христово. Голоса древнего требника – руководство к новой реальности. У порога смерти открывается новый путь, а горькие слёзы рождают умиление. Высокая печаль и гнетущая радость. От всех этих линий и торцов иерейская голова седела быстро и необратимо. Но Никитин знал: ступать нужно в час по чайной ложке, словно пьёшь круто заваренный кипяток.

Если он вдруг срывался, то либо погружался в болото мировой скорби, либо катился по льду в бездонный колодец мировой беспечности.

Скорбь довольно быстро засасывала иерея. Он отчаянно барахтался, хватался за воздух, искал спасительную кромку земли. Скорбь сжимала грудь, забивалась в рот и уши, и казалось – никакая сила не может вызволить Никитина из этой трясины. Однако непонятно как, но иерей вдруг оказывался в храме. Он бросался к граням Престола или Распятия и не отпускал рук, пока тяжёлые воды мировой скорби окончательно не высыхали.

Из колодца беспечности Никитин пытался выбираться посредством чёрного грифеля. Словно ледорубом, вырубал он карандашом свои письмена на холодной поверхности. Так и выкарабкивался. Зарубки в дальнейшем иерей назвал «Грани» и как охранные вехи заносил сначала на бумагу, а потом и на монитор, по обыкновению – чёрным по белому.

Чтобы помечать скорбь, он избрал другое – кленовые листы, которые роняло большое дерево на иерейской даче. Клён, привезённый из Белоруссии, вполне прижился в Сибири. Теперь обои квартиры были испещрены красными сухими бакенами. Острые края безмолвно вещали о красоте и ветхости одновременно.

Прихлёбывая по ночам чай (только в этом иерей и подражал Достоевскому), Никитин вёл свои незамысловатые строки. Иногда, устало расправляя плечи, окидывал взглядом книжную полку, где покоился огромный добрый американец:

«I agree with you, дорогой Форрест. Какая тут, на фиг, коробка конфет».

– — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — —

I agree with you (анг.) Я согласен с тобой.

Грани. Анютка

Утром в телефон плакала женщина – просила о крещении дочери. В реанимации. Девочке несколько дней.

В кардиоцентре меня облачили в халат, надели шапочку. Худенькая темноволосая мама прикладывала к глазам платок; Анютка – второй ребёнок, они не местные…

Встревоженные лица родителей, строгие глаза медсестёр в повязках, гладкий, сверкающий пол – это приграничная зона. Идём по коридору, кафель отражает наши фигуры. Входим в палату. Именно здесь проходит граница – между двумя мирами: этим и тем.

Девочка лежит на животе. Беззащитный комочек, опутанный проводами. Кнопки, трубки, лампочки – это её сердце. Бегут по экрану изломанные линии – это её жизнь. Жизнь, застывшая в белом стерильном холоде реанимационной. Что дальше? Чаши весов замерли в напряжённом равновесии.

Маленькая женщина – волосы убраны в одноразовый берет – гладит пальчик, шепчет что-то ласковое, на своём, материнском, языке. На пелёнке белеет крохотная ладошка. Что может быть беззащитнее и трогательнее? Ей бы самое место на тёплой маминой груди…

Я совершил положенное церковью.

Прыгал с требным чемоданчиком через лужи, спешил к машине, и юный апрельский ветер совсем не радовал.

Несколько дней молились с отцами на литургии о здравии рабы Божией Анны. Надеялись…

Дождливым серым днём звякнула эсэмэска: «Анюта умерла». Я почти слышал, как плачет она – не местная.

Говорить, что младенец стал новоиспечённым ангелом – не право и неправильно. Смерть не оставила свободного выбора. Без выбора нет любви. Без любви жизнь бессмысленна – и временная, и вечная. Тогда зачем? Кому это нужно? Змеятся каплями по стеклу вопросы…

Смерть несуразна. Любая. Тем более детская. Да, она преодолена Воскресением, но как горька её чаша! Без воли Господа не падает и волос с головы. И надо эту волю как-то принимать. Наверное, так рождается совершенная вера. Или совершенное неверие.

Я что-то написал по телефону. Хотя глаголы человеческие тут бессильны. Скорбь ими не исчерпывается – только Словом. Только Самим Утешителем. И временем.

Она ответила кратко. Как бы хотелось, чтобы это были слова веры…

Человечек пришёл мир, прожил чуть больше месяца и ушёл в вечность. Бог молчит, но сказано навеки: «Пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших». Закрыта тяжёлой пеленой небесная синь, но скользит по мутным стёклам пробившийся луч: «Бог есть любовь».

Бу́ди, бу́ди.

Грани. Атеист

Он умирал долго и мучительно. Почти обездвиженный, в квартире детей, закрытый от внуков.

Дима, рассказывая о нём, говорил много хорошего: начитанный, принципиальный, трудоголик… Два раза был женат, но это обычное дело. Беда в том, что дядя некрещёный и вообще атеист. Воинствующий, можно сказать. Племянник надеется: а вдруг. Не тот ли это евангельский час, когда призывают на исходе? Дядя знает – ему осталось недолго, и вроде как согласился пообщаться со священником.

Я везу с собой крестильный ящик, епитрахиль, требник – пути Господни неисповедимы.

Звоним в дверь. Родственники смотрят непонимающе. Дима объясняет, ждём разрешения…

Комната умирающего – это не просто кровать, окно и пыльные книжные полки. Это отдельно выписанная глава чьей-то повести. Здесь всё – иное. Вещи словно оцепенели в ожидании последней минуты. Форточки закрыты, стойкий запах лекарств и пота. Здесь громко не говорят.

Передо мной пожелтевшее сухое лицо. Оно напоминает растрескавшийся пергамент. Губы нехотя выталкивают приветствие. Улавливаю нотки недовольства, хотя в замутнённых глазах – совершенное безразличие.

Зачем я здесь? Надо ли, Господи?

Сажусь рядом, чтобы ничего не пропустить. Сейчас этот уходящий человек и есть мой ближний. Я не собираюсь ни убеждать, ни доказывать. Могу только поделиться. Чем? Опытом Встречи. Уходящий согласно кивает.

Изредка в его зрачках вспыхивают огоньки, но их тут же затягивает бесцветная пелена. Когда невольно выхожу на «проклятые вопросы», он вяло машет рукой: «Слова, это всего лишь слова». Одна короткая фраза, и мои предложения рассыпаются в прах, в тлен…

Теперь слушаю я: о праведной жизни и правильных вещах. Голос – едва различимый – доносится из собственной крохотной вселенной, солнце которой вот-вот погаснет. В этом космосе нет места Творцу.

А что есть? Небытие?

Тоска. Одиночество. Боль. Непроглядная темень.

Страшно застрять в скорлупе собственной правды. Застыть в ней. Навечно.

Беседа течёт вяло, словно высыхающий ручей. Неужели поздно? Слишком поздно…

Прощаемся. Вялое пожатие, тусклый взгляд. Бог не переступает границы свободы. Бог стучит в сердце, пока сердце стучит. Пока есть в ноздрях дыхание жизни, Бог ждёт.

Я так и не надел епитрахиль, не раскрыл требник. Я ушёл, а человек остался в преддверии Суда. «Суд состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму…» – говорится в Евангелии.

Дима позвонил через месяц и сказал, что дядя умер. Где он сейчас? Баня с пауками или Небесный Град? Что выбрала душа, перед тем как покинуть тело? Это сокрытая до времени тайна.

Грани. Дом инвалидов

Когда мне жалуются на жизнь, я предлагаю сходить в дом инвалидов, где по пятницам мы служим литургию.

Клетушка, вдоль стены помещается не больше десяти стульев. Престол, жертвенник, шкафчик для утвари, бумажные иконы. В углу раковина. Два окна выходят во двор. Никакой перегородки, завесы. Можно сказать, что прихожане находятся в алтаре. Их всего десять-двенадцать человек. Они всегда приходят до службы. Рассаживаются или остаются в колясках. На ногах только один – слепой.

Негромкое пение, протяжное чтение… Но вот Тело Христово преломлено, вино претворено в Кровь. Первым причащаю слепого Женю, обхожу с Чашей остальных. Изувеченные, скрюченные, перекошенные. Алтарник тщательно вытирает им губы. «Источника бессмертного вкусите», – выводит певчая. Люди принимают в себя Жизнь, чтобы дальше нести крест.

Литургия окончена, мы идём в палаты – к тем, кто уже не может подняться. Впереди алтарник, позади сестра милосердия. Я бережно несу потир, укрытый красным платом. Всё повторяется: тележки с завтраком, глухие стариковские голоса, потухшие взгляды. В этом доме воздух тяжёл не только от запаха лекарств, казённой пищи и больных тел. Ощущение всеобъемлющего одиночества, кажется, мешает дышать.

Обезноженный спецназовец, супружеская пара диабетиков, парализованная женщина. «Страдающий плотию перестаёт грешить», но всегда находятся слова раскаяния, и я наклоняюсь к губам, пока Роман громко читает «Символ веры».

Идём дальше – к тяжёлым. Протискиваемся между коек. На стенах календари, религиозные плакаты. Кроме нас сюда приходят баптисты. «Наших» здесь двое. Бритая Валя, из-под одеяла видна только голова, и Люба, которая всегда улыбается, а взгляд блуждает по потолку. Спрашиваю. Обе кивают. Этого кивка достаточно. Господь знает, что там – в сердце этих женщин. Любу причащаю только Кровью. Персонал терпеливо ждёт, пока мы закончим.

Людмила называет последнюю палату. Открываю дверь. Трое хмурых мужиков. Кто уткнулся в газету, кто в окно. Здороваюсь, но в ответ – молчание – непроницаемое. И только с дальней койки чуть слышится: «Здравствуй, батюшка». Подхожу к Николаю. Последняя стадия рака. Счёт идёт на дни, если не на часы. Сухонький обездвиженный человечек на клеёнке под серой простынёй. Кто он? Щепка, выброшенная на обочину жизни? Но как сияют глаза! И не только глаза, но даже слова источают свет: «да, батюшка», «нет, батюшка», «грешен, батюшка». Вглядываюсь в улыбку, в этот пробившийся сквозь густую хвою луч. Всматриваюсь в лицо, чтобы запомнить – раз и навсегда, – как запоминают отрывок в полюбившейся книге. Такие лица-книги хочется перечитывать снова и снова, особенно в минуты, когда всё кажется вокруг серым, холодным.

– Готов?

– Готов, батюшка.

Приобщаю Николая. Теперь он часть Христова Тела, в его венах струится Христова Кровь. В палате страдающих, ожесточённых людей Господь поправил светильник, добавил елея. Теперь здесь станет чуть светлее. Пусть даже на час.