Читать книгу Цунами, или Смерть приходит на рассвете - Владимир Ильич Лим - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Дочь отца

Глава пятая

«Взвейтесь кострами синие ночи!»

Оглавление1

Мама Пушкина была женщиной миниатюрной, миловидной, но с возрастом в ней стал проявляться жесткий мужской характер, не терпящий возражений.

Мама работала в аппарате Центрального совета профсоюзов, часто бывала за границей во главе региональных делегаций, курила «Беломор», Саша ее любил и боялся. Любил за преданность ему, за ее любовь, за то, что она была у него одна и защищала его, как могла, а боялся не оправдать ее надежд, в нем и только в нем она видела смысл своего существования. Она никогда не поднимала на него руки, да и закричала на него только раз в жизни.

На переменке, выйдя из класса, он назвал учителя химии за двойку «еврейской мордой», не вдаваясь в смысл сказанного, а просто повторяя за кем-то из одноклассников, кто-то «стукнул» на него классной.

– Не смей так говорить! – закричала мама с порога, вернувшись с родительского собрания.

– А что такого? – растерялся Пушкин и тем самым невольно выдал себя.

– Это ужасно! Ужасно! – кричала мама. – Кто тебя этому научил?

– Ну, так все говорят, но это просто между собой, – жалко оправдывался Пушкин. – Другие говорят – им что, можно?

– Никому нельзя, но тебе тем более!

– Почему? Чем я хуже других? – Саша от такой несправедливости со стороны близкого человека готов был расплакаться.

– Твоя бабушка была наполовину еврейка! – вырвалось у мамы.

– Ну и что? – не понимал Пушкин.

Мама махнула рукой и ушла на кухню. Потянуло запахом горящей папиросы.

Мама стояла у окна, пальцы, державшие папиросу, слегка дрожали. Пушкин подошел к маме, встал близко, мама замахала рукой, отгоняя от него дым.

– Мой папа – еврей? – спросил Пушкин.

– У тебя нет папы, – мягко ответила мама.

Пушкин за лето вырос, и теперь они были одного роста.

– А я – русский, – сказал убежденно Пушкин.

Анна Германовна была полной противоположностью мамы: высокая блондинка с вкрадчивым нежным голоском, простой, но правильной речью.

Пушкин не успел и рот раскрыть, чтобы представиться, как Анна Германовна втянула его в квартиру и по-родственному расцеловала в обе щеки, при этом она приятно коснулась высокой, с длинной ложбинкой грудью.

Тонкая вязаная кофточка на ее стройном зрелом теле, бежевая юбка из легкой, с блеском ткани – явно импортного происхождения – в такой-то глуши, на краю света!

Мебель в доме была какой-то голой, как перед ремонтом, на застеленных металлических кроватях – скрученные новенькие матрацы. Всюду упакованные новые коробки для консервов с надписью «нерка» и такие же новенькие белые матерчатые мешки с иероглифами, набитые под завязку.

Пушкин не испытывал неловкости первых минут знакомства. Анна Германовна была с в о е й, как тетка, как все близкие люди. Это ощущение родственной близости, похожее на физическое влечение, Пушкин чувствовал лишь к тетке – с первого мгновения их знакомства. И состоялось это знакомство, помнил Саша, тоже здесь.

Тетка заявилась к ним в малахае, просторной кухлянке и высоких торбасах, вместе с запахом оленьих шкур и холодного сухого снега – в пургу, на собачьих нартах со всем своим кукольным реквизитом – маленькая – по плечо отцу, сама как кукла, не тетка, а старшая сестра, обрадовался тогда Саша. Тетка схватила его и потащила на свет, под лампу, чтобы разглядеть как следует, от взрослого у нее были только глаза – ласковые и грустные, да еще остатки губной помады в уголках припухлого рта…

Пушкин помнил общую огромную кухню, женские посиделки после ужина в ожидании мужей, со страшилками об утопленницах и поножовщине и плоскую грозную темноту за окном…

Анна повела его на второй этаж, в квартиру отца, по деревянной лестнице, с глубоко стертыми ступенями, на первом этаже, рядом с квартирой Анны, находился участок каких-то сетей, а напротив дверей отца – двери к мастерам этого же участка.

Пушкин не мог освободиться от детского ощущения, что он ступил на опасную, с ловушками, территорию, где за скромными бумажными вывесками скрываются тайных дел мастера, день и ночь плетущие свои цепкие сети. А эта старая лестница и доски на стенах с осыпающейся голубой краской – всего лишь декорации.

И даже дверь в квартиру отца – была дверью в еще не прожитое прошлое, где Пушкин мог встретить всех – маму, тетку, отца и даже себя.

2

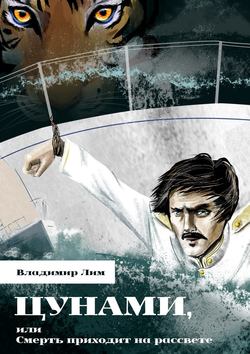

В квартире было зябко, но, как только Анна откинула тяжелые плотные шторы, дав дорогу связанному в желтый сноп солнечному свету, сразу потеплело, отлегло. Из окна открывался – вдалеке, за высокими качелями, плоскими бараками, серыми сараями – берег быстрой полноводной реки – Летовки, помнил Саша, зеленые длинные и тяжелые лодки, рыскавшие на привязи; какая-то чудесно белая океанская яхта с опущенным, собранным на мачте парусом, овальными иллюминаторами и большим, в обхват, стальным рулевым колесом на корме, у деревянного причала; темно-зеленая, в островках кедрача, долина тундры и заснеженное плоскогорье у горизонта, а дальше, над горизонтом и во все стороны – белые зубцы непроходимого горного кряжа…

Мебель у отца была совершенно общежитского вида – железная кровать, тумбочка, табуреты, но стол в кабинете, придвинутый к самому окну, – антикварный, из красного дерева, украшенный резьбой. Под стать ему было кресло, тоже из красного дерева, тяжелое, с потертой гобеленовой обивкой.

– Саша дорожил этим столом, по преданию, за ним работала Анна Ахматова, – Анна так просто, привычно назвала отца по имени, что Пушкин почувствовал укол запоздалой ревности.

Анна – из поволжских немцев, когда началась война, отец, сельский учитель, поехал в военкомат и не вернулся. Через полгода, уже в Казахстане, куда сослали почти все село, они узнали, что отец не на фронте, а на Камчатке, на рыбных промыслах, мать, техничка в школе, почти не говорившая по-русски, добилась пропуска к отцу и вскоре уехала, оставив Анну, школьницу, на попечение родственников.

Аня, получая от матери денежные переводы, закончила Семипалатинский пединститут и поехала на Камчатку, хотя родители к той поре уже вернулись в Аягуз.

Анна всегда испытывала затруднения на уроках истории, особенно в разделе российско-германских отношений, она не могла сказать «наши», но и говорить отстраненно «русские» не решалась, вот от этих затруднений она и забралась как можно дальше, как будто с передвижением на восток, на Дальний Восток, эти затруднения должны были исчезнуть.

Самое удивительное – ее тайные надежды оправдались. Здесь ее немецкое происхождение не только не принижало, а было изюминкой, здесь жили русские, украинцы, белорусы, чукчи, камчадалы, ительмены, эстонцы, латыши, грузины, армяне, азербайджанцы, поляки, корейцы и даже одна румынка и один немой сириец-сапожник, но немцев не было.

Поначалу внимание мужской части населения Косы ей льстило, но вскоре, после небольшого скандала, стало тяготить. А скандал заключался в том, что по пути в райцентр на слет активистов ее чуть было не изнасиловал секретарь райкома комсомола, бывший преподаватель физкультуры и массовик-затейник в их школе: он остановил машину у Руси, молча выставил на капот водку, два стакана и крендель краковской колбасы, налил, она пить не стала, он усмехнулся, выпил и без всяких предисловий поцеловал ее в рот, по-хозяйски, вместо закуски, забрав ее губы… она задохнулась от свежего водочного запаха, интимной близости чужого мужского лица, руки, больно хватавшей ее за лобок, оттолкнула его и побежала на ферму к староверам… Секретарь ее догнал, хотел вернуть, и, когда она отказалась, пошел рядом… Отгоняя комаров от бледной бритой головы, он объяснил ей, что если она хочет сделать карьеру в комсомоле, то должна спать если не с ним, то с Первым…

От обиды она рассказала об этом Сан Санычу, который зачем-то брал у нее уроки немецкого. Через несколько дней приехал секретарь, снисходительно извинялся, по-прежнему нагло пялясь на ее грудь…

– Я ж не знал, что ты Сан Саныча, – сказал он по-свойски.

Этим он обидел ее еще больше, но она уже ничего не сказала Директору.

– У нас тогда ничего не было, – со вздохом объяснила Анна. – Он просто приходил ко мне в общагу, и мы по часу занимались. Слова запоминал с первого раза, он и сам этому удивлялся и радовался как дикарь!

Пушкин улыбнулся ее словам.

– Ты – тоже? – поняла Анна. – Он знал несколько языков и никогда ничего не забывал, – с грустным восхищением сказала она.

Ее так удивляли и вдохновляли способности Директора, что она была готова заниматься с ним часами – с такой продуктивностью она сталкивалась впервые, каждое ее замечание или совет приносили невиданные результаты, не пропадало ни одно сказанное ею слово. Иногда Директор представлялся ей чудесной машиной, чем-то вроде комбайна, в который она закладывала беспорядочно целые ворохи, снопы своих знаний и даже отходы своей умственной деятельности, а получала отборные зерна…

И она не могла не признать, что постепенно стала получать от занятий с Сан Санычем почти любовное наслаждение, в ней зародилось и все более захватывало обманчивое ощущение какой-то физической причастности к способностям ученика – сначала материнское, а потом женское желание завладеть им и… родить от него чудесное гениальное существо…

Сплетни о них распускал секретарь, но они ничего не замечали. Через полгода Сан Саныча арестовали по делу о японских директорах – вместе со всеми, кто работал в русско-японской акционерной компании во время войны.

– Саша сказал, что толчок этому делу дал арестованный КГБ японский шпион. Этот шпион оговорил всех директоров – обвинил их в краже денег. Их всех посадили, хотя знали, что никакой кражи не было, все деньги, а точнее – продукцию, забрал главк на нужды правительства, – тихим быстрым и горячим шепотом говорила Анна в самое ухо Пушкину, щекоча губами. – Их посадили в результате как японских шпионов, а какие они были шпионы? Они просто работали, не бросили заводы, сохранили оборудование, да еще прибыль приносили, Москву икрой и крабами кормили…

Отец считал, что их отдали особистам именно из-за этих денег, чтобы не разбираться, куда деньги ушли из главка… да, видно, все же разобрались, правда, целых шесть лет разбирались, четырех оставшихся в живых директоров выпустили практически одновременно…

Друзья отца, оставшиеся в министерстве, посоветовали все же в Москву не соваться и позаботились о назначении его главным инженером завода.

Анна жила в гражданском браке с Капитаном флота завода, сосланным из Приморья – взорвалась аммиачная установка, погиб машинист… У Капитана флота осталась во Владивостоке семья, и, когда Анна ушла к отцу, скандалов и сплетен не было, в поселке решили, что Анна просто в е р н у л а с ь к нему.

Отец был старше Анны на 24 года, но это не остановило ее. После освобождения отец часто болел.

– И не лечился, – улыбнулась Анна. – Я заходила к нему по-соседски, бульоном отпаивала… он никогда дверь не запирал… говорил, чтобы взламывать не пришлось, если что… у него была какая-то лихорадка с высокой температурой; завернется в одеяло, лежит калачиком, трясется и «Фауста» Гете декламирует – по-немецки, разумеется… мне так жалко его было, так и хотелось обнять его и пожалеть…

Она и обняла, и пожалела…

В последние годы отец увлекся восстановлением собственной родословной. Поиски осложнялись тем, что бабушка была сиротой, ее отец, о котором она только и помнила, что он играл на скрипке, пропал во время погрома, а матушка отдала ее на воспитание бездетным соседям, разоренной купеческой семье, а сама подалась в революционерки и погибла в Петрограде в уличном бою.

Ему удалось разыскать только родственников по линии бабушки – через родственников ее приемных родителей. Но никто из них на его запросы не ответил, должно быть, боялись, что раскроется их не рабоче-крестьянское происхождение. Он собирался к ним поехать, они живут в Алма-Ате, но не успел.

– Саша говорил, если копнуть любое приличное семейство, то обязательно отыщется либо дворянин, либо… скрипач, – улыбнулась Анна, – потому-то по возможности сжигались церковные документы, искоренялись родословные…

Анна подошла к окну и открыла форточку, вместе с запахами близкого моря, ритмичными ударами волн, вскриками чаек Саша услышал отчетливые детские голоса.

– Подойди, подойди! – быстро сказала Анна, протянув Саше руку.

Анна подтолкнула его к окну, возле перевернутой лодки, черной тушей лежавшей на берегу, стояли Мальчик и девочка с пепельной толстой косой. От девочки так и веяло чистотой, какой-то школьной правильностью, Пушкин не мог определить свое ощущение словом «благородство», оно было верным, но неуместным по отношению к ребенку.

– Ты можешь представить, что этот корейский мальчик – твой родственник? – тихо и неожиданно серьезно спросила Анна.

– А почему корейский? – удивился Саша. – Он совсем не похож на корейца.

– Не похож? – удивилась в свою очередь Анна.

– С таким лицом он может быть кем угодно. Хоть… скрипачом, – улыбнулся Саша.

– Ах, лицо… – Анна растерянно смотрела на Сашу. – Мы видим его прежним, представляешь? Я это только сейчас поняла… Мы не замечаем этого Лица…

– А каким он был… прежним?

– Очень красивым мальчиком с чудесной кожей… на ангелочка похож, только кудряшки – темные.

– Корейский мальчик, похожий на ангелочка? – засмеялся Саша.

– Ну, возможно, на корейца он не очень был похож, – смутилась Анна, – но мы всегда знали, что он – кореец… ну вот такие мы, поселковые, упертые… – Анна подошла близко и взяла Сашу под руку, – ладно, не придирайся к словам, вредина… Его отец, Цой, – твой дядя, а Мальчик, стало быть, – брат… кстати, его Юрой зовут, но в поселке все называют Мальчиком.

– И как это стало возможным? – машинально спросил Пушкин, уже по-новому разглядывая Мальчика.

– Твоя бабушка, Елизавета Семеновна Кацевич, в молодости, в 17 лет, вышла замуж за японского студента… точнее, в 17 она уже родила, а когда наши вернули Владивосток, родители студента обманом забрали внука и увезли в Японию… Бабушка умерла три года назад, Саша ездил на похороны, он у нее здесь был один и привез документы, какие-то записи вроде дневника, и фото… – Анна выдвинула ящик стола, выдвинула легко, как будто ящик был на роликах, как будто этот ящик только и ждал, чтобы его открыли, – все здесь, в папке… Письма, дневники, проекты какие-то, документы, сберкнижка… Ну и завещание там на счет в банке… Вам с моей Таней пополам…

– Много там? – из вежливости спросил Пушкин.

– Где? – не поняла Анна.

– На книжке!

– Ну, тысяч шестьдесят пять… – Анна слегка покраснела и поморщилась – ей было явно неприятно об этом говорить.

– Ничего себе! – радостно, чуть не поперхнувшись, удивился Пушкин. – Целое состояние даже на двоих!

– Ну, так он никуда не ездил, во Владивосток только, тратил на книги, яхту вот купил конфискованную, я книги в библиотеку отдала, ничего? – сказала Анна виновато.

Пушкин кивнул, поднял папку, как бы взвешивая, помедлил и вернул ее в ящик. Что-то в рассказе Анны было не так…

– Постой, как ты сказала фамилия Юры?

– Цой…

– А почему Цой, почему у него корейская фамилия, если отец у него – японец? Что-то не вяжется…

Анна вздохнула и отвела Пушкина от окна – Мальчик, словно чувствуя их взгляды, поднял голову и смотрел на них.

– В поселке болтают, что четверть здешних корейцев на самом деле – японцы, причем непростые, образованные, может, и военные, – Анна усмехнулась, – но поди докажи, внешне – не отличишь, говорят одинаково хорошо и по-корейски, и по-японски… никто не хочет в лагерь попасть…

Отец прожил свою жизнь без меня, как и бабушка. А была бы их жизнь другой, если бы в ней был я? И была бы другой моя жизнь, если бы в ней были они?

Я вырос русским, я люблю русскую литературу, русских простых людей, эти стога под дождем, эту тропинку мимо разоренной деревенской церкви, мамин дом в Малоярославце с резными наличниками и кривыми полами, эти хороводы лесных далей над высоким берегом Оки…

А если бы я вырос евреем, любил бы я все это и понимал бы до боли, до сострадания? Я хочу быть тем, кто я есть, пусть несовершенным, с гремучей смесью робости и отваги, но я не хочу быть кем-то другим и любить и защищать другое…

– А почему ты не спрашиваешь о девочке? – спросила Анна, подводя его к окну.

– Думаю, что она – твоя дочь, – сказал наугад Пушкин.

– Да… и дочь твоего отца, как ты понял. Мы с ним были… близки… нечасто… Он сам не допускал. Но мне повезло, я забеременела. Я этого хотела давно, и мне повезло… – Анна заплакала беззвучно, без гримас, просто слезы набухали в глазах и проливались.

– И ты ей не скажешь обо мне? – удивился Пушкин. – Что у нее есть старший брат?

– Я об этом не думала, – сказала Анна, прижимаясь к нему плечом. – Я всегда любила твоего отца, но он меня отталкивал, держал на расстоянии…

Анна крепко прижала к себе его руку. Она не могла иначе выразить свою близость, свою тоску, свою утрату. С ним ей, чувствовал Пушкин, легче, как будто, прикасаясь к нему, она прикасалась к отцу…

– Я очень хочу вас познакомить. Ведь мы уезжаем очень далеко…

– Да куда уж дальше Камчатки?

– Мы уезжаем в Израиль…

– Почему в Израиль?

– В Германию сразу не получается, мы хотим через Израиль. – Анна странно посмотрела на Пушкина. – Это между нами… и у меня большая просьба, нам нужны будут документы бабушки… ты не против, если мы возьмем? Ведь Таня тоже имеет право. Как внучка.

– Да-да, берите бумаги, какие хотите! – легко согласился Пушкин, он был рад отдать то, что ему не принадлежало никогда, но больше всего его обрадовало то, что ему не надо будет ничего подписывать.

– А что с яхтой? – рассеянно спросил он.

– Саша ее отдал в школу юного моряка! Но ты можешь ее забрать, она по документам наша! – сказала Анна, чему-то радуясь.

– Зачем мне здесь яхта? – удивился Пушкин.

– Она хорошая! Ты не представляешь! С кухней, мойкой, туалетом! В ней даже жить можно! Красное дерево и все такое, ее у американцев пограничники конфисковали! – так же оживленно, с улыбкой сказала Анна.

– А юные моряки пользуются ею? – ответно улыбнулся Пушкин.

– Еще как!

– Ну, так пусть и дальше пользуются! – преувеличенно великодушно сказал Саша.

3

Уезжала Таня Вольт.

Она сама сказала, что они уезжают. Сначала в райцентр, а оттуда самолетом в Петропавловск. А вещи, сказала она, сами поедут контейнером!

Она была весела, и даже серьезные ее глаза, и коса, закинутая через плечо, – все было весело.

Она только чуть-чуть обиделась на него. Ведь он не разделял ее радости.

Они вместе, но молча пошли в школу на последний пионерский сбор, посвященный дружбе между мальчиками и девочками.

Таня села с ним рядом, но Мальчик отвернулся.

Антонина Сергеевна, новая пионервожатая, объяснила, что в пионерском лагере в Руси они будут жить не классом, а отрядами – отдельно мальчики и отдельно девочки, но это не значит, что они должны соперничать, напротив – они должны дружить и помогать друг другу.

Все мальчишки, а вместе с ними и Мальчик загудели:

– У-у-у, – и что есть силы затопали ногами.

Девочки кричали:

– Дураки!

– А вы как думали? – возвысила голос Антонина Сергеевна.

На сборах Таня обычно поднимала руку и высказывала свое мнение, всегда очень правильное, но сегодня она молчала, да и сидели вдвоем – мальчик и девочка – только они.

Мальчику было приятно сидеть с нею за одной партой, но он знал, что она потому и села к нему, что уезжала… навсегда… Ему стало больно, он попытался оттолкнуть ее, но она удержалась, зажмурившись и ухватившись за парту.

– Цой! – сказала ему Антонина Сергеевна. – Прекрати!

– А теперь споем! – она полистала журнал. – А споем…

– Антонина Сергеевна, – сказала с места Таня, – мы всегда поем «Взвейтесь кострами»!

– Хорошо, спасибо, Таня! И кто у вас запевает?

И когда она сказала это, в груди Мальчика заныло, он вдохнул глубоко, часто.

– Ну, кто запевает? – повторила она.

Все обернулись и посмотрели на Мальчика.

– Цой? – удивилась пионервожатая.

Мальчик уже задыхался от песни, слова ее, щекотавшие горло, рвались из него, Мальчик даже стиснул зубы.

– Ну, так пой, – сказала она с любопытством и сомнением.

Песня вырвалась, в горле кольнуло, Мальчик закашлял, он знал, что взял слишком высоко, но, не прокашлявшись до конца, запел снова, на этот раз так, как надо.

Он уже знал, что все будет хорошо, он стал забывать обо всех, они исчезали, будто уходили в туман, а он поднимался все выше, дальше…

И вот уже нет никого, только он и костер… Мальчик закрыл глаза, чтобы видеть лучше, как пламя вьется, трещит, течет в небо в потоке искр и исчезает у самых звезд…

взвейтесь кострами синие ночи,

мы пионеры – дети рабочих,

близится эра светлых годов,

клич пионеров – всегда будь готов…

На этот раз песня закончилась для него раньше. Он еще продолжал петь, и все вокруг пели, но ночь и пламя исчезли. Он вдруг увидел, что пионервожатая не поет, а просто открывает и закрывает рот.

«Зачем она это делает? – думал Мальчик. – Может, она проверяет как мы поем?»

Мальчик был так поражен этим, что перестал петь и замер, уставясь на Антонину Сергеевну, она поймала его взгляд и тотчас же отвела глаза, продолжая открывать и закрывать рот и помахивать рукой.

Антонина Сергеевна распустила сбор и задержала Мальчика.

– Юра, – сказала она, – нельзя так обращаться с девочками. Это недостойно пионера. Не будешь больше?

Мальчик промолчал.

– Ну, иди, – она чему-то кивнула и рассеянно провела по его голове ладонью. – Ты хорошо поешь, – добавила она ласково.

Когда она провела ладонью по голове, Мальчик почувствовал тепло ее руки – мягкое, ласковое, но угасающее. Ему захотелось, чтобы Антонина Сергеевна еще раз тронула его, но она уже взяла в руки тетрадь… Мальчик понял, что она торопится, и быстро вышел из класса. А еще он понял, что Антонина Сергеевна больна чем-то грудным, как портной Пак, он это всегда чувствовал, как чувствовал, что человек скоро умрет. Его всегда тянуло к этим людям, и он этого боялся. Потом, когда они умирали, он чувствовал себя виноватым. Но не мог же он сказать Антонине Сергеевне: «Вы скоро умрете!» Это было бы похоже на месть.

4

У Пака они заказали френч.

– Зачем вам френч? Почему – не костюм? – спросил Пак, сплевывая после приступа кашля в баночку.

– В память о родине, – отвечал отец.

– О какой такой родине? – удивился Пак.

– Вам не понять, уважаемый… – отвечал отец.

– Ну как же, нам не угнаться за грамотеями, – соглашался Пак, орудуя клеенчатым метром, – просто сильно похоже на парадный офицерский китель… ну да, на японский…

– Не ваше дело, уважаемый, – весело отвечал отец.

Мальчик видел, что отцу на самом деле было совсем не весело, а Пак почему-то хотел, чтобы отцу было еще хуже. Мальчик не стерпел и сказал Паку:

– Дядя Пак, а вы скоро умрете!

– Вы посмотрите на него, – рассмеялся Пак, приглашая широким жестом неизвестно кого, – настоящий самурай, сын самурая!

– Зачем ты ему так сказал? – тихо спросил отец, когда они вышли от портного.

– А зачем он задирается?

– Так ты это придумал?

– Нет, мне всегда бабушка говорит.

– Какая бабушка? – отец остановился и оглянулся.

– Обыкновенная бабушка. Очень добрая, – увидев легкую улыбку на лице отца, Мальчик торопливо добавил: – Только она не здесь живет.

– А помнишь, мы тогда в бане были, ты мне сказал, что здесь будет много воды и все утонут?

Мальчик помнил тот случай очень хорошо, хотя прошло три года, тогда, в бане, он увидел бабушку в первый раз. Отец больно натер его новенькой, только что сплетенной мочалкой, и Мальчик захныкал, отец разом, без предупреждения вылил на него тазик воды. Мальчик, от неожиданности вдохнув воды, чуть не захлебнулся и увидел бабушку в черном сарафане, увидел близко, отчетливо каждый седой волосок, даже цвет больших, широко раскрытых глаз, но увидел как бы через стекло, потому что там, откуда она говорила, не было ни пара, ни брызг, не было ничего, только тихий добрый свет ее глаз.

– Да, это она мне так сказала, – кивнул Мальчик.

– А вот ты мне тогда сказал, что в газете прочитал, которую на улице, в луже возле бани нашел! – обрадовался отец.

Этого Мальчик не помнил, он вновь увидел бабушку, но не наяву, а внутри себя, и она повторила, что будет много воды и все утонут.

– У нее большие глаза, как у тебя, – Мальчику не хотелось оправдываться, он откуда-то знал, что бабушка – настоящая. – Только у тебя черные, а у нее – светлые.

Отец присел перед мальчиком, близко посмотрел ему в глаза.

– Тебе кто-то сказал? Дай угадаю: Сан Саныч сказал?

– Сан Саныч? – удивился Мальчик. – Он ее знает?

Сан Саныч был странным, но добрым.

На святки, одевшись в старые вывернутые овчинные полушубки, мальчики бегали по подъездам и дворам колядовать, собирали конфетную дань – как награду за кривлянье, Сан Саныч всегда впускал к себе всю ряженую поселковую ораву, одаривал не только конфетами, но и всякой едой, не требуя взамен ни песен, ни танцев, а только однажды, три года назад, со слезами на глазах попросил помянуть свою матушку, Елизавету Федоровну, умершую утром 31 декабря…

Сан Саныч, хотя и был большим начальником, вел шахматный кружок при заводском Доме культуры, стригся наголо и очень походил на Маяковского, только состарившегося, особенно когда сам с собой играл в шахматы или задумывался на полуслове и смотрел куда-то в потолок…

Мальчик всегда чувствовал его особое необъяснимое внимание к нему, но Сан Саныч никогда отдельно с Мальчиком не заговаривал, только однажды, когда выяснилось, что Мальчик знает уже сто дебютов, сказал: «Тебе досталась хорошая память, береги и развивай ее…», как будто память существовала отдельно от него, как какой-нибудь щеночек, и он с ним плохо обращался…

Когда Сан Саныч умер, книги его передали в поселковую библиотеку, а шахматную доску с фигурками из слоновой кости Анна Германовна принесла Мальчику – на то была воля покойного. Недели две Мальчик всюду носил шахматы с собой, предлагал взрослым и детям сыграть с ним, но никто не соглашался, кроме Тани и Капитана флота. Мальчик ему поддавался – жертвовал фигуру в дебюте, но полученное позиционное преимущество не спешил реализовать, игра получалась интересной и долгой.

У шахмат Директора была одна особенность: когда Мальчик двигал фигуру, перед ним открывалась вся партия, как в ускоренном кино…

Мальчик шел вдоль плоского берега реки, почти по самой кромке, впереди него гнала рябь стая мальков чавычи, спасавшаяся от зубастых гольцов на теплом мелководье. Мальчик шел быстро – возле японского топографического знака в виде огромного наконечника стрелы стояла Таня с мячом. Она уже успела переодеться в белую майку и заплести волосы в одну пепельную косу, такими же пепельными, выгоревшими были ее слегка нахмуренные от яркого солнца брови, она смешно морщила свой нос в легких конопушках и смотрела вдоль берега. Мальчик чувствовал ее взгляд, как чувствовал теплый ветер или ласковый солнечный свет.

Глаза у Тани были такими же серыми, как у Бабушки.

Она ничего не сказала об отце. Потому что он не был смертельно болен, не упал в шторм с баржи, его не притерло бортом к пристани, он не утонул в устьях Летовки, никто – ни люди, ни море, никто не был повинен в его смерти. Она сама не знала, потому что он обманул ее, он должен был жить, а не оставлять его одного…

Мяч плохо отскакивал от песчаного берега, и они пошли к поселковой Доске почета, за ней был высокий деревянный помост для праздничной трибуны, на нем лежали чьи-то ездовые собаки, грелись на солнце. Мальчик спихнул их с помоста.

Играли с мячом по очереди, били по нему – то из-под ноги, то из-за спины, хлопая между ударами в ладоши.

Мальчик ошибался чаще, и Таня выигрывала, но он не огорчался, у него не было азарта в этой девчоночьей игре, он лишь боялся, что Тане быстро надоест игра с ним и она уйдет. Мальчик тихо радовался каждый раз, когда ошибался – Таня смеялась, хлопала в ладоши и говорила:

– Теперь я, теперь моя очередь!

Мальчик делал вид, что ему жаль расставаться с мячом, он медлил отдавать, радуясь тому, как разгораются серьезные Танькины глаза.

Пришел Ромашка и стал кормить голубоглазую лайку пирожком.

– А у Юрки отец помер, – сказал вдруг Ромашка.

– Я знаю, – сказала Таня, испуганно глядя на Мальчика.

– А почему ты не плачешь? – спросил Ромашка.

– Он потом будет плакать, – строго сказала Таня.

– Ага, потом буду… – замялся Мальчик… – плакать…

Таня внимательно посмотрела на него и спросила Пинезина:

– Хочешь с нами играть?

– А чур, я первый! – обрадовался Ромашка.

Мальчику было неинтересно играть втроем, он сел на край помоста и свесил ноги, подошла лайка и лизнула его в щиколотку.

Ромашка и Таня, показалось ему, играли долго, потом Ромашка стал хлюздить, и они заспорили, забыв о нем.

Мальчику стало немного грустно. Он спрыгнул с помоста и погладил лайку. Лайка линяла, шерстка, еще белая, грубая, снималась клоками.

Таня окликнула Мальчика:

– Юра, твоя очередь!

Мальчик вяло махнул рукой.

Таня подумала немного и сказала:

– Мне тоже не хочется.

Мальчику разом стало весело, он вытер рукавом мокрые глаза и побежал к реке с певучим криком:

– Погна-а-ли ка-а-тер смотре-е-ть!

От речной пристани отходила новенькая «Комета» – катер на подводных крыльях. На пристани собралась вся поселковая детвора – смотреть, как белый, похожий на самолет кораблик будет разгоняться и парить над водой – как чайки, как ракета, как посланник из другого мира, а на корме, вытягиваясь всем полотном, затрепещет прощально красный флаг…