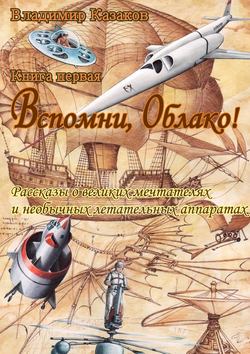

Читать книгу Вспомни, Облако! - Владимир Казаков - Страница 12

Часть первая

Старые документы

ОглавлениеПочти детективная история случилась в 1812 году, когда обуянный страстью к мировому господству Наполеон Бонапарт нацелил свои полчища на Русь.

В один из солнечных мартовских дней к Александру I прискакал из Германии измученный тяжелой дорогой гонец с чрезвычайно секретным пакетом. В письме были такие строки:

«…Сделано открытие столь великой важности, что оно необходимо должно иметь выгодные последствия для тех, которые первые оным воспользуются… от ящиков, наполненных порохом, которые, брошены, будучи сверху, могут разрывом своим, упав на твердые тела, опрокинуть целые эскадроны… Редкое благоразумие художника, глубокие сведения его в механике, ученые его расчисления и точность в работе его удостоверяют, кажется, в успехе…»

Царь читал длинное письмо, и с каждой строкой в нем крепла надежда, что русский посланник в Германии действительно сделал чудесную находку, что человек, о котором он пишет, бесценен, а его открытие послужит, верно, для истребления войска французского.

Задумался Александр I, как бы подольше удержать предстоящее дело в секрете, кому бы доверить попечение талантливого иноземного изобретателя? По всему, должен заниматься этим главнокомандующий в Москве граф Гудович, но неверна дворня его, домашний врач графа итальянец Сальватор – шпион французский. Продаст, каналья!.. Губернатор Обресков – вот преданный помощник.

Войска Наполеона перешли русскую границу и двигались вглубь страны. Дело иноземного изобретателя не требовало отлагательств. Александр I информирует графа Ростопчина, заменившего на посту столичного главнокомандующего Гудовича:

«…Теперь я перехожу к предмету, который вверяю вашей скромности, потому что в отношении к нему необходимо соблюдение безусловной тайны. Несколько времени тому назад ко мне обратился с изобретением очень искусный механик, которое может иметь весьма важные последствия. Во Франции делают всевозможные усилия, чтобы добиться открытия, которое, как кажется, удалось сделать этому человеку. Во всяком случае, следует сделать опыты, которые он предлагает. Дело стоит труда. Перед тем как отправить этого человека в Москву и желая, чтобы его работы проводились в полной тайне для всех, я не хотел передать это дело в руки фельдмаршала (Гудовича), опасаясь, чтобы доктор (Сальватор) не узнал об этом тотчас. Поэтому я поручил его губернатору Обрескову. Я пишу ему сегодня, что причина хранения тайны в отношении к генерал-губернатору прекращается с вашим назначением; я ему приказываю передать вам все бумаги, относящиеся к этому делу, которые у него находятся. Из них вы узнаете все подробности. Для того чтобы излишне не увеличивать числа лиц, причастных к этому делу, я решил, чтобы вы пользовались услугами Обрескова, который, уже знает обо всем, и тем дать ход делу. Я желаю, чтобы этот человек не являлся в ваш дом, но чтобы вы виделись с ним в месте, наименее привлекающем к себе внимание. Я рекомендую вам, чтобы вы проявили к нему некоторую заботу и сделали все зависящее от вас, чтобы облегчить возможность выполнить его дело, устраняя все препятствия. С фельдъегерем, который доставит вам это письмо, едут семь человек рабочих этого механика. Ему приказано не ввозить их в город до тех пор, пока вы не переговорили с Обресковым и не просмотрели всех бумаг, тогда вы ему укажите, куда он должен их доставить».

Граф Ростопчин немедленно стал выполнять императорскую волю. 14 мая под покровом ночи привезли в русскую столицу изобретателя, с целью конспирации дав ему иное имя – доктор Шмидт. В деревне Воронцово под Москвой, освободив от челяди постройки в усадьбе Е. Г. Репнина, оборудовали тайную мастерскую. В июле ее уже охраняли днем и ночью два офицера и полсотни солдат. К этому времени изобретатель получил из государственной казны семьдесят две тысячи рублей. Работа закипела…

Конечно же, таинственность происходящего вызвала у многих любопытство. Предполагали разное. Фабрикант Керияков, например, решив, что иностранец вырвал у военного ведомства выгодный заказ на пластыри для раненых, напрашивался к нему в компаньоны. Студент Шнейдер, впоследствии заслуженный профессор Петербургского университета, и купец-суконщик Данкварт, переодевшись и загримировавшись под рабочих, проникли на дачу к Репнину и пытались подсмотреть, что делает засекреченный иностранец. Ходили слухи, что в Воронцово действует «огневая фабрика», вырабатывают химическое «зелье», строят подводную лодку.

Архив сохранил переписку Александра I и Ростопчина. В них фамилия изобретателя обозначена буквой «Л», но пора уже раскрыть имя таинственного механика.

Если бы письма могли говорить, то беседу его величества и его сиятельства можно представить так:

Александра I: – Чем порадуете, граф?

Ростопчин: – Третьего дня провел вечер у Лепинха. Большая машина будет окончена к 15 августа. Я дал Леппнху артиллерийского офицера, которому будет поручено наполнить два ящика взрывчатым веществом…

Александра I: – Как только Леппих окончит свои приготовления, составьте ему экипаж для лодки из людей надежных и смышленых и отправьте нарочного с известием к генералу Кутузову… Я уже сообщил ему об этом предприятии.

Ростопчин: – Я полагаю, лучше взять для экипажа солдат с хорошим офицером. Они прежде, нежели отправиться к войскам, могут поупражняться и приобрести навык с крыльями. От генерала Кутузова я получил письмо.

Александра I: – Прочитайте.

Ростопчин: – «Милостивый государь мой граф Федор Василевич! Государь император говорил мне об еростате, который тайно готовится близ Москвы. Можно ли им будет воспользоваться, прошу мне сказать, и как его употребить удобнее. Надеюсь дать баталию в теперешней позиции, разве неприятель пойдет меня обходить, тогда должен буду я отступить, чтобы ему ход к Москве воспрепятствовать… и ежели буду побежден, то пойду к Москве и там буду оборонять столицу. Всепокорный слуга князь Голенищев-Кутузов»11.

Александра I: – Когда шар может подняться?

Ростопчин: – Леппих сделал малый шар, который поднимает пять человек. Завтра будет опыт. Большой шар будет готов через неделю. Я написал об этом князю Кутузову.

Александра I: – Прошу вас рекомендовать Леппиху быть очень внимательным, когда он будет опускаться в первый раз, чтобы не ошибиться и не попасть в руки к неприятелю. Скажите ему также, чтобы он был осторожен, опустившись на землю… чтобы он не был окружен и изучен любопытными армейцами, среди которых может оказаться какой-нибудь вражеский шпион.

Ростопчин: – Исполню, ваше величество! Я не могу не выразить достаточного восхищения деятельностью и старательностью Леппиха, он встает первым и ложится спать последним. Рабочие трудятся по 17 часов в день, их уже более ста человек в его мастерской… Его изобретение сделает бесполезным военное ремесло, избавит род человеческий от дьявольского разрушителя Наполеона, а вас сделает вершителем судеб царей и царств и благодетелем человечества12.

Итак, тайна для читателя раскрыта: Леппих, он же Шмидт. Точнее, немецкий подданный Франц Леппих, изобретатель управляемого воздушного корабля, который, по его заверениям, сможет поднять команду из пятидесяти человек и множество взрывчатых снарядов.

Наверное, Александру I, прежде чем согласиться на услуги Леппиха, следовало бы поинтересоваться, кто он такой и откуда у него вдруг появился русский патриотизм? Тогда бы он узнал, что механик в молодости изобрел новый тип фортепиано и музыкальный инструмент «панмелодикон», а конструкциями управляемых воздушных шаров занялся только после попыток сделать такой шар известными воздухоплавателями Бланшаром и братьями Робер. Император узнал бы, что Леппих уже предлагал свое изобретение французам, но Наполеон Бонапарт выгнал его из Франции, посчитав шарлатаном.

Русский император поверил Леппиху, решился на финансирование опытов и постройки. Да и как было не поверить, если в России уже гастролировали воздухоплаватели Терци, Гарнерен, Робертсон, пытался взлететь и москвич штаб-лекарь Кашинский. Слышал Александр I и о каком-то Ломберте, нашедшем средство управлять воздушным шаром, лет шесть тому назад поговаривали об адъюнкте Московского университета Андрее Чеботареве, якобы разгадавшем тайны управления шальерами. Конечно же, хотелось иметь царю грозную воздушную машину для борьбы с французскими завоевателями и с ее помощью, может быть, стать и «вершителем судеб царей и царств».

Был ли Леппих шарлатаном, как окрестили его французы, а потом и русские? Маловероятно. Он верил, что может построить управляемый воздушный корабль, основываясь на опытах братьев Робер, испытавших аэростат с продолговатым баллоном и крыльчатыми веслами. «Весла» Роберов не оправдали себя, но Леппих считал, что изобретенные им крылья потянут аэростат в любом нужном направлении, при любом ветре. Увлекшись идеей, слепо поверил в нее сам и сумел убедить высокопоставленных русских чиновников, открывших ему двери, денежных сейфов.

Обещания Леппиха были грандиозными: пятьдесят огромных маневренных воздушных кораблей-бомбометов, построенных в считанные месяцы! Целая эскадра должна была зависнуть над французскими войсками и повергнуть их в прах.

Тут Леппих явно лгал: не мог он не понимать, что подобное производство за столь короткое время невозможно.

Действительность же оказалась более грустной, чем можно было предположить.

«…С прискорбием извещаю ваше величество, – написал граф Ростопчин царю 29 августа, – о неудаче Леппиха. Он построил шар, который должен был поднять пять человек, и назначил мне час, когда он должен был подняться. Но вот прошло пять дней, и ничего не готово: вместо шести часов он употребил целых три дня, чтобы наполнить шар, который не поднимал и двух человек… Большая машина не готова, и, кажется, надо отказаться от возможности извлечь из нее ту пользу, которую ожидали… Менее всего, конечно, можно пожалеть об 148 000 рублей, потраченных на изготовление шара. Леппих сумасшедший шарлатан, а Алопеус13 слишком был увлечен своим финским воображением».

Несмотря на оскорбление, полученное по заслугам, Леппих не сдался и апеллировал к царю, обещая все же построить воздушный корабль. Скромностью он не страдал. «Найдя столь долгое время изыскиваемое, но поныне еще не найденное средство произвольно управлять летучею машиною, действие которой я в шести верстах от Москвы в присутствии многих зрителей показывал, от коих свидетельство отобрать можно, я ныне всеподданнейше умоляю ваше императорское величество не пропускать ни малейшего времени, дабы сие важное дело сколь можно поспешнее произведено могло быть в действие», – писал он.

Что же показывал зрителям Леппих? В документе, подписанном генералом Вындомским, говорится, что «шар» поднимался в воздух «на привязи». По более поздним понятиям, имея в виду конструкцию, шар Леппиха можно назвать дирижаблем полужесткого типа. А это значит, что такой дирижабль сооружался в России впервые в мире.

Механику Францу Леппиху поручено было построить за 3 месяца 50 воздушных кораблей

Член вотчинского департамента Бестужев-Рюмин оставил потомкам записку, где говорится, что «уже сделана проба и собрано было стадо овец, над которыми поднялся шар с тремя человеками, и стадо истреблено…» Если так, то это было первое в мире бомбометание с воздуха. Может быть, учитывая эти успехи, а также большую работоспособность и фанатичную увлеченность механика своей идеей, Александр I еще раз поверил ему и в связи с тем, что войска Наполеона уже входили в Москву, приказал эвакуировать мастерскую и рабочих Леппиха в Ораниенбаум. Надзирать за работами поставил своего любимца Аракчеева.

Французы, заняв Москву, поспешили в деревню Воронцове, где, по их разведсведениям, строилась «адская машина». Генерал Лауер, великий судья наполеоновской армии, после осмотра усадьбы Репнина интересно озаглавил документ, приложенный к приговору над «поджигателями»:

«1812 г. сентября 12. Подробное описание разных вещей, найденных в строении на даче Воронцово, близ Москвы, принадлежащих к воздушному шару или адской машине, которую российское правительство велело сделать какому-то по имени Шмиту, англичанину без сумнения, но называемому себя немецким уроженцем, имевший служить будто бы для истребления французской армии и ее амуниции».

Не повезло Францу Леппиху и в Ораниенбауме. Не построил он, да при тогдашнем уровне техники и не мог построить, воздушный корабль-бомбонос. В 1814 году покинул Россию, выбросив на ветер 185000 русских рублей…

Можно подумать, что русское правительство в XIX веке не жалело затрат на развивающееся воздухоплавание, стремясь иметь отечественный воздушный флот.

Пусть заговорят еще раз документы.

1849 г. марта 13. Предложение проекта реактивных двигателей и управляемого аэростата.

«…Изложив все сие подробно письменно под заглавием о способах управления аэростатами с приложением к тому чертежей, принимаю смелость всеподданнейше просить ваше сиятельство оказать милостивое внимание, лично выслушать мое объяснение в возможности осуществления моих предложений…

Полевой инженер штабс-капитан Третесский».

Заключение по проекту: «…проект штабс-капитана Третесского в практике совершенно невыполним, и хотя офицер сей за обширный труд свой заслуживает похвалы, однако предложению его нельзя дать дальнейшего хода…

Князь А. Чернышев».

1855 г. января 10. Предложение проекта управляемого аэростата «Воздушный локомотив».

«…Может быть, покажется странным и нелепым, что предлагаю для действия как движущую силу (аэростата) паровую машину, но это обстоятельство должно разъясняться объяснением, что на этот предмет я владею паровою машиною таких размеров и так мало требующее топлива, что не решаюсь говорить о ней…

Рафаил Черносвитов».

Оставлено без внимания.

1870 г. сентября 10. Предложение проекта летательного аппарата «Электролет».

«…Предполагая, что ваше превосходительство обратите ваше внимание на мое изобретение, прошу вас о назначении комиссии для рассмотрения теории ее и о том, чтобы мне даны были средства для постройки пробной машины.

А. Лодыгин».

Заключение по проекту: «…по моему мнению, на предложение г. Лодыгина нельзя смотреть серьезно и тем более дать практическое применение, и бесполезно было бы затратить на осуществление этого необдуманного предложения и аппарата несколько тысяч рублей.

Делопроизводитель комиссии генерала Тотлебена Ив. Церпицкий».

1871 г. ноября 12. Предложение проекта «Воздушного корабля»

«…Покорнейше просил бы из сумм, назначенных на разные опыты по военному ведомству, отделить некоторую часть в распоряжение какого-нибудь опытного инженера для сделания модели «Воздушного корабля…

Вице-адмирал Н. Соковнин»

Заключение по проекту: «…эти предложения не могут выдержать самой поверхностной критики, а также потому, что все они не могут иметь никакого значения, как скоро доказано [?], что выдуманный корабль не в состоянии подняться на воздух…

Член военно-учебного комитета полковник Л. Лобко».

1881 г. марта 23. Предложение проекта реактивного летательного прибора.

«Находясь в заключение, за несколько дней до своей смерти, я пишу этот проект… Верна или неверна моя идея – может решить окончательно лишь опыт… Первоначальные опыты могут быть удобно проведены с небольшими цилиндриками даже в комнате.

Н. Кибальчич».

Оставлено без последствия.

Революционер-народоволец Николай Иванович Кибальчич казнен за участие в покушении на Александра II.

1887 г. февраля 11. Предложение проекта воздушного торпедоносного корабля.

«…Внутреннее помещение корабля состоит из пяти отделений: в переднем помещается пушка-ружье системы Круппа… резервуар для воды… электрическая батарея Яблочкова. Во втором отделении… помещается до 10 пяти-шестипудовых торпед…

Учитель острогожского уездного училища Михаил Малыхин».

Оставлено без внимания

Продолжать подобные примеры – все равно что пытаться считать звезды на небе: их великое множество. Отказано в ассигновании средств на опыты штабс-капитану, инженеру, выдающемуся изобретателю, вице-адмиралу, революционеру, учителю. Все эти проекты подтолкнули творческую мысль или были реализованы за границей, а также и у нас в более позднее время.

Денег в царской казне для русских изобретателей «не хватало», зато они щедро сыпались в карманы иностранных специалистов, профессиональное умение которых зачастую не проверялось так же, как и Франца Леппиха.

Печальную память в истории нашего воздухоплавания оставил некий Габриель Ион, «специалист по аэронавтике». Он предложил, подобно Леппиху, построить для россиян управляемый аэростат, «который будет двигаться в спокойном воздухе со скоростью 40 километров в час. Аэростат этот кроме воздухоплавателей будет поднимать еще 1000 килограмм взрывчатых веществ, назначенных для бросания в осажденные крепости и вообще для действия против неприятеля».

Если Леппих не был силен в аэростатических расчетах, то Ион на бумаге произвел впечатляющие выкладки и запросил из русской казны сто тысяч франков на постройку воздушного торпильера с паровой машиной и бомбоотсеком.

Он согласился допустить к наблюдению за своей работой русских инженеров, только пусть они платят деньги за материалы. И вознаграждение он потребовал «самое малое»: пусть государь император сделает его инженером-строителем-аэронавтом императорских русских армий!

Позже в контракте Ион оговорил кроме основных ста тысяч франков еще несколько сумм:

– на дополнительные расходы и опыты – пятьдесят тысяч франков;

– для производства опытов над аппаратом в С.-Петербурге – три тысячи франков в месяц и на проезд туда и обратно в первом классе;

– сыну Луи Годару, который будет его сопровождать, – две тысячи франков ежемесячного пособия;

– оставил себе право назначить позднее сумму вознаграждения за приоритет.

Проект Иона проверил профессор строительного искусства и механики николаевской Инженерной академии генерал-лейтенант Паукер. И рекомендовал военному министру принять условия Иона.

Имя Паукера связано со многими грустными событиями в истории русской авиации и воздухоплавания.

Ион приступил к постройке своего «воздушного торпильера» в Париже под присмотром русского военного агента. Потекли через кордоны деньги. За несколько месяцев Иону перевели огромные суммы. Вскоре он сообщил, что дополнительно истратил 71 699 франков 09 сантимов, из коих просил уплатить ему срочно 30 000 франков.

– 09 сантимов?!

Копеечная мелочность и в то же время большой аппетит изобретателя на «золотого тельца» насторожили. Было решено: «Пока ничего более г. Иону не платить…»

Платить-то было и не за что. Ион строил совсем не то, что ему было заказано, отступил от чертежей и проекта.

Царские деятели воздухоплавания запаниковали. Повинные в попустительстве Иону выгораживали себя, сваливая вину на других. Генерал Паукер дипломатично помалкивал. Начались тяжбы с Ионом, но он из далекой Франции показывал русским вельможам шиш. Тогда, вспомнив пословицу: «С паршивой овцы хоть шерсти клок», председатель комиссии по применению воздухоплавания генерал Боресков пишет в Париж члену этой же комиссии Федорову просительное письмо:

«Многоуважаемый Николай Павлович!

…Аэронавтическая часть (аэростата Иона) никуда не годится, так что, какую бы легкую машину мы ни приискали, все ничего не выйдет. Что же делать и как выйти из этого безвыходного положения, а выход нужно отыскать, во что бы то ни стало.

Нельзя ли поспешить отправить в Петербург генераторы, чтобы сделать это прежде объявления Иону разрыва и получить хотя бы что-нибудь на израсходованные суммы…

Не согласится ли Ион из имеющихся у него материалов нашего неудавшегося управляемого шара сделать штук десять или около того обыкновенных шаров, не требуя за это никакой приплаты?

Вообще относительно наивыгоднейшей сделки с Ионом комиссия со страхом и надеждою ожидает от вас указаний… Если Ион не пойдет на сделку и будет оспаривать справедливость наших требований, то я бы советовал вам обратиться к Лашамбру, который в надежде будущих от нас благ укажет вам средства к понуждению Иона…

Ожидая вашего ответа с лихорадочным нетерпением, желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего и остаюсь искренне вас уважающий

М. Боресков».

Никакие просьбы, санкции и даже угрозы описать имущество на Иона не подействовали. Получив от казны российской 90 800 франков, он прислал в Петербург 10 тонн хлама, из которого достроить аэростат «не представилось возможным»14.

Немец Франц Леппих, француз Габриель Ион, англичанин Чарльз Спенсер, строивший и не достроивший для Главного инженерного управления монгольфьер в Лондоне, позже австрийский еврей Давид Шварц, обещавший обогатить воздушный флот России металлическим дирижаблем, и многие другие иностранные любители поживиться за чужой счет набивали карманы русскими рублями при помощи паукеров, тотлебенов, вальбергов, а исконно российские изобретатели получали гроши, да и то не всегда. Так, например, талантливый конструктор первого в мире самолета Александр Можайский вынужден был продать имение и закладывать фамильные ценности, чтобы построить свою «Жар-птицу»…

Документы умеют говорить в назидание потомкам!

11

Письме написано Кутузовым за четыре дня до Бородинской битвы.

12

Диалог составлен по материалам ЦГВИА, ф. ВУА, д. 3648, л. 1, 2, 10; ф. 1, д. 3574, ч. 2, л. 1.

13

Д. М. Алопеус – русский посланник в Германии

14

История авиации. Сборник статей и материалов. М.,1934 г.