Читать книгу Трунька о себе, своих попутчиках и славном «Дальтелефильме» - Владимир Патрушев - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Кадр третий

Семён

ОглавлениеВ редакции раздался звонок.

– Кто это? – послышался из трубки требовательный голос.

– А это кто? – вежливо поинтересовался я, – вроде как звоните вы…

– Это Юрченко…

Я пожал плечами и положил трубку, тон собеседника мне не понравился.

– Кто звонил? – поинтересовался Георгий Исаевич Громов, старший редактор редакции новостей.

– Какой-то Юрченко, очень невоспитанный дядька…

– Это же Семён! Ну и влип же ты…

Работал я на телевидении первую неделю. И брал меня на работу не какой-то Юрченко, а директор Владивостокской студии телевидения Владимир Петрович Бусыгин.

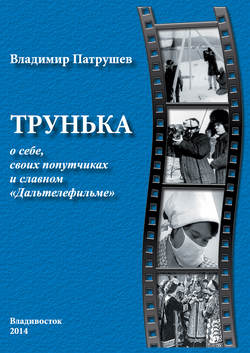

В редакции Дальтелефильма. Слева направо: Павел Шварц, Семен Юрченко, Юрий Могилевцев, Валерий Головин, Татьяна Баранова

Я пришел к нему прямо с улицы безо всякого там блата и поинтересовался, не нужны ли ему ассистенты оператора или ассистенты режиссера? Он почесал затылок, который находился за круглой лысиной на вершине головы, пристально посмотрел на меня, слегка наклонив голову, кивнул головой и молвил:

– Идите к соболю…

Небольшое отступление. Тогда, в шестидесятые годы прошлого столетия, люди, работающие на телевидении, казались обывателю небожителями, как сегодня депутаты Государственной думы. И чем меньше и провинциальнее была студия, тем более значительными были ее работники. Я помню, мы с Левой Борисенко поехали на досъемку концертного номера в Комсомольск-на-Амуре, и сразу попали в возвышенно-богемную атмосферу провинциального творчества. Даже студийный постановщик, в театральной классификации – рабочий сцены, ощущал себя, по меньшей мере, солистом Большого театра. Я уже не говорю про дикторов, каждая из которых возносилась до небес не меньше Аллы Борисовны. Их личная жизнь находилась под пристальным наблюдением зрителя: их по многу раз женили и разводили, хоронили и воскрешали. Женя Симановская, одна из наших дикторов, смеясь, пересказывала разговор, подслушанный в автобусе:

– Что-то Женечки нашей уже неделю как нет в эфире.

– Так она ж умерла…

– Как умерла?!!

– Муж застал ее в постели с любовником и застрелил из охотничьего ружья…

Вот в эту-то неприступную и таинственную обитель – мир телевидения я и шагнул из ветреного холодного января 1965 года.

– …идите к соболю, – так просто и обыденно решилась моя дальнейшая судьба.

Верно говорят, что не мы выбираем профессию, а она выбирает нас. В эту минуту я ступил на режиссерскую стезю, потому что соболем оказался крупный, почти монументальный мужчина, у которого лысина начиналась уже от напряженного мыслями лба. Если кто-то смотрел передачу «Дежурный по стране» и может виртуально к фигуре Максимова приставить голову Жванецкого, тогда близоруким взглядом увидит тогдашнего главного режиссера политвещания Вячеслава Львовича Соболя. Это был второй человек на телевидении, с которым я познакомился.

От Соболя стонали все помрежи, он загружал их работой по самую макушку. Он был трудоголиком. Просто говорящие головы на экране Вячеслава Львовича не устраивали, он находил тысячи способов, чтобы заполнить экран изобразительным материалом: картинками, фотографиями, горящей свечой, лицами актеров, роликами из фильмов – всего не перечислишь. Вот от этого и стонали помрежи, потому что огромная масса черновой работы ложилось на них. Если учесть, что все передачи шли в прямом эфире, и монтаж видеоряда творился прямо на глазах у зрителей, то человек, что-то соображающий в телевизионной кухне, мог от удивления и восхищения только цокать языком. При сумасшедшей нагрузке на телевидении Соболь умудрялся еще и на радио подработать…

Трансляции из Москвы тогда не было, только собственный эфир, и эта прожорливая телевизионная труба требовала ежедневного наполнения собственными передачами. Львиную долю так называемого политвещания, занимала епархия Вячеслава Львовича, то есть Соболя. Другую часть вещания, художественную, возглавлял Александр Иванович Шинкаренко, которого за глаза незлобно называли Саня-Ваня. Это были два лагеря, которые существовали независимо друг от друга.

Во владения Соболя я и попал. Моим первым учителем был Владимир Иванович Игнатенко, которого прозвали Игнатом. Тогда в телевизионном окружении принято было называть всех по именам или по кликухам. Семена Владимировича Юрченко звали просто Семёном, Шацкова – Шацем, Шепшелевича – Шипом и т. д. Я тоже со временем получил кличку Пат. Я как-то назвал самую молодую и красивую дикторшу Нелю Маркидонову Нэлли Ивановной, так она обиженно надула губки:

– Я что, старуха, меня Ивановной называть?

После завода мне длительное время пришлось адаптироваться к непривычной атмосфере и непонятным взаимоотношениям между людьми нового для меня мира.

– Семен – зверь, – говорил Игнат, – лучше ему на глаза не попадаться.

И я все-таки попался. На втором этаже телецентра был кинозал, в котором просматривались все материалы текущего вещания. Изредка мы заглядывали туда, чтобы посмотреть кино. В тот раз тоже смотрели кино, но уже собственного сочинения. Называлось оно «Край нашенский». Мест свободных не было, зал был маленьким, и я смотрел, стоя в дверном проеме. После 10 минут просмотра официозного фильма, я пробормотал:

– Какая скукота… – и вышел из зала, за мной выскочил красный от гнева Игнат.

– Ты с ума сошел? Ты знаешь, кто авторы фильма? Юрченко, Ткачев и Масленников.

Это были первые люди Комитета. Масленников к тому же был и режиссером ленты. Я ждал расстрела. Но его, однако, не последовало. Я так же спокойно работал, на второй месяц я уже самостоятельно монтировал новости, а на третий самостоятельно выходил в эфир. Было три выпуска: последние известия в начале эфира, «Теленовости» в середине, и завершалось вещание «Глобусом» – нарезкой сюжетов хроники со всего света. Так что часов в 10 утра я приходил на студию и уходил в полночь, когда заканчивалось вещание. Владимир Петрович Бусыгин, в обиходе – Бус, любил водить по студии экскурсии и, заглядывая ко мне в монтажную, показывал меня как редкий экспонат:

– Вот видите, Этот пришел с завода, где получал инженерскую зарплату 144 рубля, на ассистентскую ставку в 70 рублей… Видите, какие энтузиасты у нас работают!

– Лучше бы зарплату добавил, – пробормотал я.

А зарплату добавляли нехотя. От категории до категории не менее двух лет. Да и надбавка от категории до категории 10–20 рублей… Слезы. Приходилось подрабатывать. Или написанием текстов, или любительской киносъемкой.

Анекдот: Идет по Питеру советских времен Раскольников. В авоське несет окровавленный топор. Ему навстречу милиционер.

– Гражданин Раскольников?

– А вы откуда знаете?

– Классику читать надо. Значит, старушку порешили?

– Ага…

– И много взяли у старушки?

– 20 копеек.

– Как вам не стыдно, гражданин Раскольников, за 20 копеек…

– Не скажите, 5 старушек – рубль!

Вот так же и у нас: текст для сюжета – 3 рубля, снять на пленку якобы любительский сюжет – 7–9 рублей. 5 старушек – рубль. Да и те небольшие гонорары часто урезали.

В редакцию новостей, где я работал, вбегает радостная Света Волошина.

– Поздравьте, Семен отправляет меня на зональный семинар в Новосибирск.

В редакции тогда работали два Бориса: Максименко и Лифшиц, и еще ветеран журналистики Георгий Исаевич Громов. Все, конечно, порадовались за новенькую. Вдруг, после небольшой паузы, Георгий Исаевич, хитро улыбаясь, спросил:

– Света, а это у тебя настоящие волосы или как?

Очень уж много волос было на голове. Света рассмеялась, обеими руками взялась за две черепаховые шпильки и резко их выдернула… Золотым водопадом, как в замедленной съемке, упали волосы, долетев до конца спины. Такое можно увидеть только сейчас в рекламах шампуня. Все мужики в редакции от восхищения открыли рты.

Много позже она уехала в Ленинград, возглавила «Лентелефильм» и вела популярнейшую в свое время передачу «Контрольная для взрослых», для которой стала коротко стриженой брюнеткой. А та роскошная блондинка с копной золотых волос осталась только в воспоминаниях.

А Семен оказался никаким не зверем, а добрейшей души человеком. В 1972 году мы поехали с ним на Всесоюзный фестиваль телефильмов в Ташкент с моей лентой «Пахари». Вечерами иногда садились за преферанс. И что характерно, Семен Владимирович никогда не рисковал, играл в основном на вистах, и очень огорчался, когда я проигрывал на мизерах. Огорчался не за себя, а за меня, хотя играли мы на сущие копейки.

Семен Владимирович Юрченко

Наступил день вручения наград.

Вот Краснопольский и Уськов получают огромную вазу за свои «Тени исчезают в полдень», другие призеры получают награды. И вдруг, на сцену выносят точно такую же вазу и объявляют: «Приз Союза журналистов Узбекистана присуждается ленте студии «Дальтелефильм», город Владивосток». Я поднимаюсь из зала с левой стороны, в то же время с правой стороны к сцене движется грузный Юрченко. Зал замирает в ожидании развязки. Операторы перебрасывают камеры то на Семена, то на меня. Идет трансляция в прямом эфире. В какой-то момент он останавливается, делает знак, что Приз, в самом деле, принадлежит мне, и возвращается на свое место. Я получаю приз и окрыленный иду за кулисы. Ко мне подлетает Краснопольский, трясет мне руку и скороговоркой говорит:

– Классный у тебя начальник! Мой никогда бы так не поступил.

Классный начальник после всех торжеств радостно пожимал мне руку и спрашивал, какую следующую картину я хотел бы сделать.

– Мне хотелось бы сделать фильм о доброте, – ответил я.

– Вообще доброты не бывает. Доброта – понятие классовое, – сверкнув глазами, сказал он, и как-то сразу погрустнел. Семен был человеком коммунистической закалки и светлых советских идеалов. Я понял, что фильм о доброте мне не светит.

Барельеф на фронтоне ПТРК

Последний раз с Семеном Владимировичем Юрченко мы беседовали, когда он уже отошел от власти, был на пенсии и работал простым редактором студии «Дальтелефильм». Тогда он смог воочию увидеть кухню фильмопроизводства изнутри и поразиться трудоемкости и сложности киношной технологии.

Сидя на скамеечке, которая стояла на крыльце напротив входа в Дальтелефильм, опираясь на массивную трость, он обвел взглядом все строения, которые создавались при его непосредственном руководстве, тяжело вздохнул.

– Да-а-а, мне надо было в свое время не Дом радио строить, а большой современный кинокомплекс.

На дворе был 1978 год. Таким я его и запомнил: большим, добрым, несмотря на классовые убеждения, человеком мудрым, руководителем созидающим. Возможно поэтому его за глаза часто называли Буддой. Он и сейчас укоризненно взирает на нас с мемориальной доски на фронтоне здания телецентра.