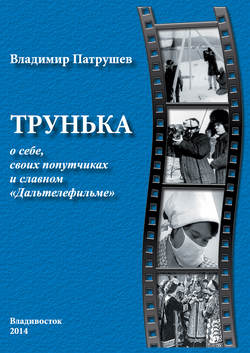

Читать книгу Трунька о себе, своих попутчиках и славном «Дальтелефильме» - Владимир Патрушев - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Кадр четвертый

Детство

ОглавлениеМне сегодня приснилось детство… Начало лета. Можно скинуть обувь и побежать. Ноги едва касаются травы. Такое ощущение, что у тебя выросли крылья, и ты летишь по воздуху. Встречный ветер обдувает щеки и лохматит волосы. От этого полета захватывает дух.

Я с мамой в 1946 году

Телевизионный ведущий Александр Гордон в одном из интервью сказал, что у него сохранились воспоминания с восьмимесячного возраста. Я что-то сильно сомневаюсь в правдивости этого высказывания. Какие-то обрывочные воспоминания всплывают в памяти, да и те я не могу отнести к какому-то определенному возрасту. Спрашивать у родителей тоже бесполезно, они зачастую мифологизируют свои чада, вплоть до того, что ты чуть ли не в утробе уже сказал: Мама! В этой книжке я не пользуюсь никакой посторонней информацией, только той, что осела в моей памяти.

У меня было три разных детства: Терек, Ижевск и Нальчик. В детстве меня время от времени перевозили с места на место. Одно из ранних воспоминаний у меня связано с вокзалом. Мне было лет пять, 1949 год. События разворачивались на Казанском вокзале в Москве, где мы ждали пересадки. Мама уснула, а я захотел писать. Пошел искать туалет. Место запомнить было несложно, мама прикорнула у ног вождя всех народов, статуя которого возвышалась до потолка. Я долго искал туалет, переходя из зала в зал. После благополучно проведенной операции, я вернулся к вождю, но мамы своей не обнаружил. Вместо нее дремала чужая посторонняя тетка. Я заплакал. Мама меня нашла в комнате матери и ребенка. А заблудился я потому, что в начале каждого зала стояло белое и огромное изваяние Сталина, напутствующего своих детей в дальнюю дорогу. Я пришел не в тот зал.

Станция Муртазово, поселок Терек. Здесь прошло мое самое раннее детство. Мама очень много работала. Днем в детской поликлинике на полторы ставки, а ночью часто дежурила в больнице. Я был предоставлен сам себе вчистую. У меня было много друзей украинцы, кабардинцы, осетины – полный интернационал. Национальность для нас ничего не значила, мы вместе играли в Тарзана, лазили по тутовым деревьям, пытались курить кукурузные палки.

У моего друга-хохла Лёньки был батя-фронтовик с пышными усами и трофейным аккордеоном. Дядя Вася потчевал меня настоящим украинским борщом, который был острым, как пожар в пустыне Сахара.

– Только настоящие мужчины кушают борщ с перцем, – приговаривал он, опуская в кастрюлю стручок красного перца.

Я мужественно ел жгучую похлебку, разбавляя горячую бордовую жидкость солеными слезами. Что ели повседневно, я не помню. Из экстраординарных блюд я вспоминаю тюрю: похлебка из воды с постным маслом, в которую накрошены кусочки черного хлеба – неземное лакомство. А по праздникам мама делала торт «Наполеон». Она выпекала хрустящие коржи в духовке, потом промазывала их заварным кремом. Один, сильно подгоревший корж, она раскатывала скалкой в крошку, и этой крошкой посыпала торт сверху. Оставшиеся крошки я с удовольствием съедал и ждал, когда коржи пропитаются кремом, и торт станет мягким и нежным, как тутовые ягоды. Возле нашего дома был пустырь, на нем росли три тутовых дерева. Они были разными: на одном росли красные ягоды, на другом черные, а на третьем – белые. Эти деревья никому не принадлежали, а потому есть «тутики» можно было до отвала. С деревьев мы, к счастью, не падали, но однажды залезли к Лёнке на чердак и там разворошили осиное гнездо. Как я кубарем летел с высокой чердачной лестницы, как отбивался от ос, я не помню, но выражение: «мать родная не узнала» я ощутил на собственной шкуре и после этого стал бояться ос и высоты. Как только я не боролся с этой фобией в дальнейшем, прыгал с крыши в снег, ходил на аттракционы, но так и не смог преодолеть своего страха. Разум не смог победить инстинкта самосохранения.

Скорости я не боялся, и в пять лет освоил двухколесный велосипед. Он стал моим любимым средством передвижения. И еще я научился читать. Этот процесс произошел как-то незаметно. Сначала мама мне читала, я смотрел на буквы, а потом понял, что могу читать и без мамы, тем более, что я ее редко видел. У мамы была подружка Александра Сергеевна. Я дружил с ее дочкой Эммой, которая была младше меня на год. У них в саду были замечательные абрикосы. Очень часто нам с Эммой поручали отделять мякоть абрикосов от косточек для урюка, что мы с удовольствием делали. Вспомнил я это вот по какой причине. Александра Сергеевна была школьной учительницей начальных классов, и вот моя мама решила отдать меня в школу с шести лет в класс к своей подружке. В школе тетя Саша была не как в жизни веселая и добрая, а строгая и очень далекая. Такая тетя Саша мне не нравилась. Тем более что на ее уроках мне было скучно. Все ученики учили азбуку, читали по слогам, в то время как я свободно читал книжки. Я из школы сбежал.

Книжки – это было то, что связывало с остальным недетским миром. Еще было радио и кино. Радио я очень любил. В зеленые годы у меня были очень наивные представления о происхождении вещей. Из музыкальных инструментов я знал только трофейный дядивасин аккордеон, и знал, что голосом можно петь. Я ничего не знал про симфонический оркестр, и потому не мог представить происхождение этих волшебных звуков. В моем представлении источником звуков было огромное существо вроде коровы с многоголосным мычанием. А в кино, мне казалось, за экраном стоят стулья, по которым ходят живые люди. Меня не смущало, что картинка была черно-белая, воображение оживляло плоские бесцветные фигуры. Не надо смеяться… Очень скоро я познал истинную природу киноизображения. На день рождения в шесть лет мне мама подарила фильмоскоп и к нему несколько цилиндрических коробочек с диафильмами. Диафильмы я все сразу пересмотрел, и дальше мне стало скучно. Не помню, как получилось, что я направил солнечный зайчик на фильмоскоп с задней стороны, где располагалось матовое стекло, и картинка из фильмоскопа спроецировалась на стенку, как в настоящем кинотеатре. Мы с моим другом Борькой решили устраивать киносеансы. Кинозалом у нас был небольшой полуразрушенный сарайчик. В одной из стенок у него была сквозная дыра. Фильмоскоп мы примотали к картонной коробке по размеру этой дыры. Один из наших друзей должен был с улицы пускать зеркалом солнечный зайчик. Поначалу мы просто ставили зеркало, но солнышко очень быстро уходило, так что зеркало приходилось постоянно поправлять. А мы с Борисом озвучивали «кино» своими голосами. Первым сеансом был, конечно, наш любимый «Чапаев». Мы даже афишку нарисовали. Правда, размером она была с тетрадный листок, и повесили мы ее на высоте одного метра, поэтому взрослые просто не замечали такую мелочь. К зиме я свой «киноаппарат» усовершенствовал. Теперь фильмоскоп был приделан к деревянному ящику, внутри которого горела лампочка. Теперь мы не зависели от солнышка, и фильмы можно было смотреть даже ночью. Электричество воровали. В то время счетчиков не было, и платили за свет с каждой лампочки, а за электророзетки вдвойне или втройне. Народ ушлый, на любой барахолке можно было купить «жулик». Его делали из цоколя лампочки, в который вставлялась самодельная розетка. «Жулик» вворачивался вместо лампочки и становился розеткой. Вот вечерами в такой прибор подключали мой проектор и смотрели «кино». Позже, в «лесной» школе мы разыгрывали живое кино, но об этом попозже.

Хочу завершить муртазовский период моей жизни неудачными опытами в области фотографии. На пустыре, возле нашего барака, какой-то предприимчивый дядечка отгрохал фотопавильон. Об успехе его бизнеса можно было судить по обилию фотографических отпечатков, которые он сушил на бельевой веревке и которые прицеплял к ней обычными бельевыми прищепками. Фотография тогда была занятием не из дешевых, да и сам аппарат стоил сумасшедшие деньги. О серьезном занятии фотографией мы и не помышляли, нас больше интересовала свалка позади павильона. Там валялись отработанные негативы, и можно было найти черные пакеты, в которых попадались остатки фотобумаги. Мы с Ленькой накладывали негатив на фотобумагу и, если долго держать эту пару на солнце, получалось позитивное изображение. Проще говоря, печатали фотографии без проявителя. Единственно, мы не знали, как сохранить картинку. Мы замачивали отпечатки, потом сушили их на веревке как наш фотограф, но снимки упорно чернели прямо на глазах. Мы же не знали, что изображение надо фиксировать. В конце концов, мы наши опыты с фотографией забросили. К фотографии я вернусь позже. Где-то в классе четвертом у меня появится фотоаппарат «Любитель», а в седьмом – «Зоркий-4». Деньги на его покупку его я заработаю в Удмуртском радиокомитете, участвуя в различных передачах.

И в первый класс я все-таки пошел, но уже в Ижевске в 1951 году. В нашем районе была начальная школа № 1. Она располагалось в старом деревянном одноэтажном здании. В школе учили четыре класса нормальных детей, и один класс – умственно отсталых. Видимо за умственно отсталых и принимала нас моя первая учительница Мария Константиновна. У нее были кружевные воротнички и кружевные манжеты, из которых она доставала кружевной платочек для высмаркивания своего красного крючковатого носа. Она нас ненавидела и постоянно мстила за свою неудавшуюся жизнь. Хотя у нее были и любимчики, те, кто батрачил на ее огороде летом.

Патрушев – пионер

Зимой на переменках мы катались с горки во дворе школы. Это был кайф после нудных школьных уроков. Сидеть в санках было настолько комфортно, что я воскликнул, как любила говорить моя бабушка:

– Я как барин еду в этих санях…

– Ах, как барин? – взвизгнула Мария Константиновна. – Как барин, – мрачно повторила она. – У нас в советской стране бар нет, их истребили в 17 году!

А если добавить к этому, что на новогодний утренник я вырядился в костюм «денди», то окончательно в глазах училки сформировался в антисоветского элемента. Хорошо, что это было уже после пятьдесят третьего года, в классе третьем. Во втором классе я отдыхал от нее в Лесной школе города Нальчика.

В четвертом классе она нас заставила зубрить грамматические правила. Две странички плотно напечатанного на папиросной бумаге текста почти без интервалов мы должны были знать назубок. До сих пор помню: ««жи», «ши» – пиши через «и», «ча», «ща» – пиши через «а»». Если ты не мог без запинки, наизусть, воспроизвести эти злополучные две странички, то получал двойку. Эта муштра выработала у меня стойкую неприязнь к грамматике русского языка. Были, конечно, и светлые моменты. Например, сад, который мы посадили в школьном дворе. Каждый посадил свое дерево. Когда я сажал и поливал хрупкую веточку, я и не подозревал, что из нее вырастет огромное дерево. Много лет спустя, лет через 15, я навестил Ижевск и застал свою первую школу в руинах, на школьном дворе работал экскаватор, круша все вокруг. Мне нежалко было самой школы, ее давно уже было пора снести, жалко было могучие деревья, которые безжалостно корчевал ненавистный экскаватор. Среди этих деревьев было и посаженное мною. А сейчас его вырывали у меня прямо из сердца.

Третью часть своего раннего детства я провел в детском доме. Мама уехала на год учиться в Ленинград, чтобы улучшить свое врачебное образование, а меня сдала в Лесную школу – так называли этот приют. Почему в детский дом, а не к бабушке с дедушкой, для меня так и останется неразгаданной тайной. В нашей семье много неразгаданных тайн. Уже в зрелые годы я, допустим, узнал, что до нас у отца была другая семья. Из рассказа матери та, первая семья, отбывала на пароходе в эвакуацию, и этот пароход разбомбили немцы. Семья считалась погибшей, и отец женился на моей маме. Потом оказалось, что его первая жена с маленьким сынишкой чудом уцелели. Так что где-то на планете живет мой сводный брат Валера. Отца своего я вообще не помню. Он ушел из жизни, когда мне было два годика, в 1946 году. Мама больше замуж не выходила.

Лесную школу в Нальчике я вспоминаю с большой теплотой. Я тогда и не понимал, что это детский дом. Обстановка была домашне-семейная, добрые и умные педагоги. Они не муштровали нас, как Мария Константиновна, а учили нас так, как будто и не учили. Вот такой парадокс. Учеба меня не напрягала. Педагоги помимо уроков часто пересказывали нам интересные книжки. Да я и сам много читал. Мама из Ленинграда прислала мне «Таинственный остров» Жюля Верна, игру «15» и сладкие хрустящие хлебные палочки. Таких вкусных палочек я впоследствии никогда в жизни не встречал. А «Таинственный остров» я читал во время мертвого часа под одеялом. Иногда нам показывали кино. Я хорошо помню «Молодую гвардию» и «Дети капитана Гранта». Фильмы настолько нас впечатляли, что мы разыгрывали сценки из просмотренных картин. Из стульев сооружали подмостки, из простыни занавес и еще что-то вроде декорации. Кто режиссировал эти спектакли и кого в них играл, я не помню. Конечно, есть соблазн сказать, что все это придумал и режиссировал я, но врать не буду. Может, я, может, и не я, но что такие спектакли были – это факт. Я помню, что нацеплял на нос очки и, изображая Паганеля, пел:

– Капитан, капитан, улыбнитесь.

Ведь улыбка это флаг корабля.

Капитан, капитан, подтянитесь.

Только смелым покоряются моря!

Март 1953 года. Умер тот, из-за которого я заблудился на вокзале. Всенародное горе было неописуемым. Рыдали все, в том числе и я. Только одна девочка хохотала. Она сорвала с себя пионерский галстук и, смеясь, напевала: «Капитан, капитан, улыбнитесь…» Она была, как я понимаю сейчас, дочкой репрессированных родителей, посаженных в лагеря или вовсе убитых… Но тогда-то мы этого не понимали и, по-моему, изрядно поколотили девчонку. Хотя наверняка этого не помню. Мозг, или кто-то там еще, услужливо стирает из памяти неблаговидные воспоминания нашей жизни. С одной стороны, это хорошо – совесть не отягощается негативной информацией, а с другой – мы зачастую забываем уроки истории. И мы постоянно наступаем на одни и те же грабли.