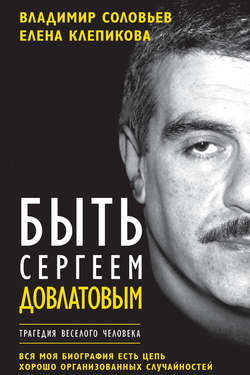

Читать книгу Быть Сергеем Довлатовым. Трагедия веселого человека - Владимир Соловьев - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Раздел I. Соседство по жизни

Владимир Соловьев

Гигант с детским сердцем

Сплетни и метафизика

ОглавлениеВ отличие от меня, он жил жизнью общины, писал про нее и писал для нее. От него я узнавал не только местные новости, но и уморительные истории из жизни эмигрантов. Помню историю про его соседа, которого Сережа спрашивает, как тот устроился в Америке: «Да никак пока не устроился. Все еще работаю…» При всех Сережиных жалобах на эмиграцию – что здесь приходится тесно якшаться с теми, с кем в Питере рядом срать бы не сел, – именно эмиграция послужила для него, как для писателя, кормовой базой, питательной средой. Помимо расширения его читательской аудитории (в разы больше, чем на родине) и тематической и сюжетной экспансии его прозы, еще и ее языковое обогащение. Ему не надо было ездить на Брайтон в Бруклин, поскольку 108-я улица и ее окрестности были так необходимой писателю его типа языковой средой. Впрочем, на Брайтоне он тоже часто бывал, привозя оттуда сюжеты, анекдоты, персонажей и речевые перлы. А потому защищал своих героев и читателей от своих литературных коллег: евреев от евреев. А те в самоотрицании доходили аж до погромных призывов:

…нужен, дескать, новый Бабель,

дабы воспел ваш Брайтон-Бич.

Воздастся вам – где дайм, где никель!

Я лично думаю одно —

не Бабель нужен, а Деникин!

Ну, в крайнем случае – Махно.

Если Бродский приехал в Америку сложившимся, состоявшимся и самодостаточным поэтом, оставив главные свои поэтические достижения в России, и здесь его литературная карьера рванулась вверх per aspera ad astra – через тернии к звездам, но при этом поэтическая судьба пошла под откос, то с Довлатовым все было с точностью до наоборот: классный рассказчик в России, в Америке он окончательно сформировался как писатель, и после шоковой задержки на старте иммиграционной жизни литературная карьера и писательская судьба, совпадая, пошли в гору. Полтора десятка новых книг и две подготовленные им, но вышедшие уже после его смерти, – это после абсолютного блэк-аута на родине. С дюжину переводных публикаций в престижных американских журналах, а в «Нью-Йоркере», вершителе литературных судеб в Америке, Довлатов стал не просто желанным – persona grata, – но регулярным автором – рекордные девять рассказов за несколько лет! Само по себе явление беспрецедентное: Курт Воннегут, не напечатавший в этом журнале ни одного слова, печатно признался, что завидует Довлатову, а по словам Сережи, даже Бродский, порекомендовавший его в «Нью-Йоркер», никак не ожидал, что он придется там ко двору, и тоже неровно дышал к его, считай, рутинным в этом еженедельнике публикациям. И это не говоря о первых переводных книжках, международных писательских конференциях в Лиссабоне и Вене, редактуре «Нового американца», внештатной работе на радио «Свобода», систематических газетных публикациях, сольных литературных вечерах в Нью-Йорке и по Америке, тогда как в России был один-единственный, упомянутый мной, на котором Сережа читал рассказы, а я делал вступительное слово. Я предварял своими выступлениями столько литературных вечеров – Юнны Мориц в Литературном музее, Фазиля Искандера в Центральном доме литераторов, Евтушенко и Межирова в Ленинграде, не упомню в каком Доме культуры, зато помню, что с конной милицией на прилегающих улицах, а уже здесь, в Нью-Йорке, тех же Искандера, Мориц и прочих, – вот память моя и не удержала, что именно я говорил о Сереже на его авторском вечере. Разглядываю фотки Наташи Шарымовой с того вечера – вот я стою, держась за спинку стула, и что-то вещаю, а вот сидит Сережа и, уткнувшись в рукопись, читает свой рассказ – какой? – и перед ним портфель, как я помню, с другими его сочинениями. Чисто немое кино, но, увы, без титров. Само собой, я нахваливал его уморительно смешные абсурдистские рассказы, но – Эврика! вспомнил! – упрекнул в том, что литература для него как хвост для павлина. Сереже-то как раз это в память запало, коли он взял мой образ на вооружение и, как что, говорил: «Пошел распускать свой павлиний хвост». Это и другие мемуаристы отмечают, не только я.

Довлатов был дока по эмиграционной части, и я обращался к нему иногда за справками. Так случилось и в тот раз. Мне позвонила незнакомая женщина, сказала, что ей нравятся мои сочинения, и предложила встретиться. Я поинтересовался у Сережи, не знает ли, кто такая.

– Поздравляю, – сказал Сережа. – Ее внимание – показатель известности. Она предлагается каждому, кто, с ее точки зрения, достаточно известен. Секс для нее как автограф – чтобы каждая знаменитость там у нее расписалась. Через ее п**** прошла вся эмигрантская литература, а сейчас, в связи с гласностью, расширяет поле своей сексуальной активности за счет необъятной нашей родины, не забывая при этом и об эмигре. Вам вот позвонила. Коллекционерка!

Не знаю, насколько Сережа прав, но, сталкиваясь время от времени с этой дамой, я воспринимал ее согласно данной Сережей характеристике и всячески избегал участия в этом перекрестном сексе.

И так было не только с ней, но и со многими другими общими знакомыми, которые докучали или гнобили Сережу. Удерживаюсь от пересказа таких анекдотов, чтобы не сместить мемуарный жанр в сторону сплетни, хотя кто знает, где кончается одно и начинается другое (см. мою «Апологию сплетни» в «Записках скорпиона»). Одному недописанному опусу я дал подзаголовок: роман-сплетня. Этот тоже, наверное, смахивает или зашкаливает в сплетню. Ну и что? В «Записных книжках» Довлатова нахожу: «Бродский говорил, что любит метафизику и сплетни. И добавлял: „Что в принципе одно и то же“». На самом деле, чего Довлатов не знал, так как Бродский в разговорах часто опускал источник, эта мысль близка к высказыванию Эмиля Чорана: «Две самые интересные вещи на этом свете – это сплетни и метафизика». В очерке «Исайя Берлин в восемьдесят лет», приводя эти слова, Бродский добавляет от себя: «Можно продолжить, что и структура у них сходная: одно легко принять за другое». В интервью Джаил Хэнлон Бродский приписывает эту мысль Ахматовой: «Она часто говаривала, что метафизика и сплетни – единственно интересные для нее темы. В этом она была достаточно схожа с французским философом Чораном».

Кем только Довлатова не… хотел сказать «называли», но точнее будет обзывали! Писатель-затейник, изобретатель эстрадной литературы, трубадур отточенной банальности, причисляли его к масс-культуре. Даже если так, это никак его не умаляет: не сравниваю, конечно, но Шекспир и Диккенс тоже были явлениями масскультуры – еще раз напоминаю об этом. Литературное письмо Довлатова прозвали анекдотическим реализмом – не вижу в этом ничего уничижительного. Он и в самом деле хранил в своей памяти и частично использовал в прозе, искажая, обширную коллекцию анекдотов своих знакомых (и незнакомых) либо про них самих. Кое-кто теперь жалуется, что Довлатов их обобрал, присвоил чужое. Я – не жалуюсь, но вот история, которая приключилась со мной.

Как-то я шутя сказал Сереже, что у моей жены комплекс моей неполноценности, а потом увидел свою реплику в его записных книжках приписанной другой Лене – Довлатовой. Самое смешное, что эта история имела продолжение. Действуя по принципу «чужого не надо, свое не отдам», я передал эту реплику героине моего романа «Похищение Данаи». Роман, еще в рукописи, прочла Лена Довлатова. Против кочевой этой реплики она деликатно пометила на полях: «Это уже было». Так я был уличен в плагиате, которого не совершал. А Вагрич Бахчанян жаловался мне, что половина шуток у Довлатова в «Записных книжках» – его, Вагрича. В разы преувеличивал, конечно, хотя шутки у него были первоклассные: «Лимонов перерезал себе вены электрической бритвой», «Довлатов худеет, не щадя живота своего», «Гласность вопиющего в пустыне», – но если он, Вагрич Бахчанян, когда-нибудь издаст их как свои, его будут судить за плагиат. Дальше всех идет в отчуждении прав Довлатова на собственные произведения его нелояльная первая жена Ася Пекуровская: «Так родились трофеи в виде „Невидимой книги“ и „Соло на ундервуде“, Сереже, строго говоря, не принадлежащих творений…» И продолжает на этом настаивать: «…Тексты типа „Соло на ундервуде“ или „Невидимой книги“ являлись продуктом коллективного творчества и Сереже как таковому не принадлежали». Само собой, что эту ее негативную характеристику бывшего мужа как литературного наперсточника всячески поддерживает завидущий Валера Попов, который сломался на старости лет на Довлатове: «В своей книге Ася обвиняет Сергея в корыстном использовании людей и происшествий – и ее доказательства достаточно убедительны».

Больше жалоб, однако, не со стороны обиженных авторов, а героев его литературных, эпистолярных и письменных приколов. Я еще расскажу о «шести персонажах в поисках автора».

А что он рассказывал другим обо мне?

По нескольким репликам в опубликованных письмах – я их уже приводил – судить не берусь. Они написаны до наших тесных отношений и, как Сережа сам говорил, «в некотором беспамятстве», когда «все говно поднялось со дна души». Тем более – это в ответ на ругань в мой адрес Игоря Ефимова, бывшего моего питерского дружка, который превратился в моего непримиримого врага – своего рода hyper-courtesy, как вынужденные антисемитские диатрибы юдофила Ницше в письмах к юдофобу Вагнеру до того, как те расплевались (в том числе на этой почве). Не с кем дружить, а против кого – давний принцип Ефимова, на котором будет построен и его посмертный заговор против Довлатова. А тогда Сережа вынужден был отстаивать свое право главреда «Нового американца» меня печатать, а Игорь, с его совковой психикой, будь его воля, перекрыл бы мне все кислородные пути. Он и в израильский журнал «22», по словам Нины и Саши Воронелей, моих редакторов, послал письмо, чтобы не печатали мой роман, а взамен предлагал свой собственный. Ефимову можно посочувствовать: я ему все время перебегал дорогу. Начиная с Куинс-колледжа, куда нас с Леной Клепиковой с ходу, как только приехали, взяли на статусные и хлебные позиции scholars-in-residence (в Колумбийский университет – как visiting scholars), а Ефимов пролетел, как фанера над Парижем. А уж как он, бедный, обхаживал в Ленинграде Генри Мортона, зава политической кафедрой Куинс-колледжа, нисколько не сомневаясь, что теперь уж теплое место ему точно обеспечено.

Лена Довлатова вносит поправку – ему там по-любому ничего не светило, потому как грант был рассчитан на людей с научной степенью, а у него не было никакой, тогда как я защитил диссертацию о поэтике и проблематике пушкинской драматургии и опубликовал из нее дюжину статей в престижной периодике. Тем не менее Ефимов уже малость тронулся по причине неудач в Америке, а главное – из-за потери статуса и социума, и поначалу выбрал меня, в качестве козла отпущения и источника его бед. Однако главный объект зависти этого завидущего неудачника был и остался Сережа Довлатов, даже после смерти. Вот уж даже не знаю, кто кому больше крови попортил. Сережа – самим фактом своего существования? И не существования, потому что после смерти Довлатов совсем обнаглел, по удачному выражению другого завистника – Валеры Попова.

Не говоря уж о том, что Довлатов был резко против публикации своих писем, а Ефимов издал, по сути, фальшак, опуская некоторые собственные письма и купируя Сережины, что легко вычислить уже по текстологическому анализу, а я к тому же видел в архиве Довлатова оригиналы этих писем, которых не досчитал потом в «эпистолярном романе», хотя какой там роман, когда совсем наоборот: антироман. Это уже Игорьку удружил его тезка издатель – Игорь Захаров. И мой издатель тоже: «Три еврея» – это его название взамен моего «Романа с эпиграфами».

Другая крайность – уничтожать письма, как это сделала Нора Сергеевна, уничтожив все Сережины эпистолы, которые он слал ей из армии. Или как сделала Юнна – по крайней мере, так она говорит, – уничтожив Сережины к ней весьма содержательные послания. Юнна давала мне их читать в Москве для моих литературных нужд, копии с них я снял с ее ведома и какие-то куски из них привожу здесь или пересказываю. Контрабанда? Мародерство? Не знаю, не знаю. По мне так, варварство и вандализм уничтожать письма, даже будь на то воля покойника. Впрочем, воля Довлатова – не уничтожать, а не печатать его письма, нарушаемая всеми, у кого эти письма имеются. Уничтожившая оригиналы Юнна права на них как на нечто материальное утратила, а права на их содержание – у вдовы писателя. Приведенные из них фрагменты, с ее разрешения, – отличная проза и щелка в Сережину литературную кухню.

Воля покойника – палка о двух концах. Если Кафка в самом деле хотел уничтожить все свои произведения, то почему не сделал это сам, а поручил Максу Броду, который этого не сделал, – и правильно сделал, что не сделал. Мариенгоф рассказывает о своем горе, когда узнал, что сын его умершего друга, великого Качалова, уничтожил все записи отца, которые, помимо того что документ эпохи, содержали блестящие характеристики современников – артистов, художников, писателей. Да мало ли примеров парадоксальной противоречивости посмертной воли. Сент-Бёв так и не решился напечатать свою филиппику против Гюго, она хранится в его архиве в Шантильи, – в начале первой страницы приписка: «Сжечь после моей смерти», а внизу: «После моей смерти – напечатать. Сент-Бёв».

Чему верить?

Чему следовать?

Главной причиной Сережиного злоречия была, мне кажется, вовсе не любовь к красному словцу, которого он был великий мастер, а прорывавшаяся время от времени наружу затаенная обида на людей, на жизнь, на судьбу, а та повернулась к нему лицом, увы, post mortem. Посмертный триумф. Я говорю о его нынешней славе на родине, где он идолизирован и превращен в китч. Я сам принял в этом посильное участие, сделав полнометражный фильм «Мой сосед Сережа Довлатов», совместную с Леной Клепиковой книжку «Довлатов вверх ногами» и опубликовав мемуар «Довлатов на автоответчике» в дюжине, наверное, изданий, редактируя и наращивая его.

В последние год-два жизни Довлатов тщательно устраивал свои литературные дела в совдепии: газетные интервью, журнальные публикации, первые книжки. Гласность только зачиналась, журналисты и редакторы осторожничали, и помню, какое-то издательство – то ли «Совпис», то ли «Пик» – поставило его книгу в план 1991 года, что казалось мне тогда очень не скоро, но Сережа со мной не согласился:

– Но девяносто первый год ведь тоже наступит. Рано или поздно.

Для него – не наступил.

Купив «Новое русское слово» и заодно немного провизии, мы отправлялись к Довлатовым чаевничать, сплетничать и трепаться о литературе, главном нашем интересе в жизни. Что нас с Сережей больше всего объединяло, при всех вкусовых несовпадениях и разногласиях, так это – по Мандельштаму – «тоска по мировой культуре». Как раз «приемы» друг другу мы устраивали редко ввиду территориальной близости и ежевечерних встреч – отсюда возбуждение Сережи в связи с «козлом»:

Володя, добавление к предыдущему mes… предыдущему message'y. Лена уже приступила к изготовлению козла, так что отступление невозможно. Я вам буду звонить. Привет.

А вот приглашение, которое Довлатов вынужден был через пару часов отменить:

Володя! Привет! Это Довлатовы говорят, у которых скопились какие-то излишки пищи. Я хотел… Я думал, может, мы что-нибудь съедим? По пирожному или по какой-нибудь диковинной пельмене? А вас нету дома. О, по телевизору Турчина показывают. Как это неожиданно. И невозможно. Ого!.. Ну, потом разберемся. Я вам буду звонить. Искать вас.

Сам он был, мне кажется, не очень привередлив в еде. «Мне все равно, чем набить мое брюхо» – его слова. Куда больше увлекало готовить другим, чем есть самому. А пельмени делал он замечательно – из трех сортов мяса, ловко скручивая купленное у китайцев специальное тесто, которое называется skin, то есть кожа, оболочка. Получалось куда вкуснее, чем русские или сибирские пельмени.

Володя! Это Довлатов говорит. Значит, сегодня, к сожалению, отменяются возможные встречи, даже если бы удалось уговорить вас. Дело в том, что у моей матери сестра умерла в Ленинграде, и она очень горюет, естественно. То есть тетка моя. Одна из двух. Так что… Ага. Надеюсь, что с котом все в порядке будет. Я вам завтра позвоню. Всего доброго.

Сережа был тесно связан со своей родней, а с матерью, Норой Сергеевной, у них была и вовсе пуповина не перерезана, с чем мне, признаться, никогда прежде не приходилось сталкиваться – слишком велик разрыв между отцами и детьми в нашем поколении. Он, вообще, был человек семейственный, несмотря на загулы, и крепко любил свою жену, боялся ее потерять. «Столько лет прожили, а она меня до сих пор сексуально волнует», – говорил он мне – при ней – полушутя-полусерьезно. «И меня – тоже», – не сказал я, глядя на красивую Лену. Мы сидели на кухне, чаевничали, и вдруг Лена вскочила и бросилась за пролетевшей мухой. «Если бы ты была такой прыткой в постели!» – сказал Сережа, возбужденный, как обычно. Лена глянула на него отстраненно и чуть даже свысока. Словесно он ее побивал, зато она брала реванш взглядами и мимикой. Сережа и Нора Сергеевна считали ее эмоционально непробиваемой, без нервов, но, думаю – знаю, – что это не совсем так. Совсем не так! Всё держалось на одной Лене. На плечи этой удивительной женщины легла ответственность не только за семейный очаг, но прежде всего за детей – Катю и Колю. Если бы не этот поневоле выработанный, благоприобретенный иммунитет, не уверен, что Лена выдержала бы весь этот семейный ад. Welcome to the Hell, как сказал Великий бард. Добро пожаловать в ад!

Сережа дико Лену ревновал, считал самой лучшей и гордился ее красотой, хотя само слово «красивый» было не из его лексикона – по-моему, он не очень даже понимал, что это такое: красивая женщина или красивый пейзаж. Его чувство семейной спайки и ответственности еще усилилось, когда родился Коля (дочь Катя была уже взрослой). Одна из лучших у него книг – «Наши», о родственниках: по его словам, косвенный автопортрет – через родных и близких. Я ему прочел на эту тему мое любимое у Леонида Мартынова стихотворение – ему тоже понравилось:

И так как они не признали его,

Решил написать он

Себя самого.

И вышла картина на свет изо тьмы…

И все закричали ему:

– Это мы!

За месяц до смерти Сережа позвонил мне, рассказал о спорах на радио «Свобода» о моем «Романе с эпиграфами», который, с легкой руки московского издателя, стал теперь «Тремя евреями», и напрямик спросил:

– Если не хотите дарить, скажите – я сам куплю.

Он зашел за экземпляром романа, в издании которого принимал косвенное участие: дал дельный совет издательнице по дизайну обложки и увидел сигнальный экземпляр раньше автора – когда явился в нью-йоркское издательство Word по поводу своих собственных книг, до которых так и не дожил: его «Филиал» и «Записные книжки» вышли посмертно.

Так случилось, что мои «Три еврея» стали последней из прочитанных им книг. Уже посмертно до меня стали доходить его отзывы. Сначала от издательницы Ларисы Шенкер – что Сережа прочел книгу залпом. Потом от его вдовы. «К сожалению, всё правда», – сказал Сережа, дочитав роман. Лена Довлатова повторила Сережину формулу в двухчасовом радиошоу о «Трех евреях» на «Народной волне» (Нью-Йорк). Да – к сожалению. Я бы тоже предпочел, чтобы в Ленинграде всё сложилось совсем, совсем иначе. Тогда, правда, и никаких «Трех евреев» не было бы – мой шедевр, как считают многие. И из России никто бы не уехал: ни Бродский, ни Довлатов, ни мы с Леной. Впрочем, я уже говорил об этом.

А в тот день Сережа засиделся. Стояла августовская жара, он пришел прямо из парикмахерской и панамки не снимал – считал, что стрижка оглупляет. Нас он застал за предотъездными хлопотами – мы готовились к нашему привычному в это тропическое в Нью-Йорке время броску на север.

– Вы можете себе позволить отдых? – изумился он. – Я не могу.

И в самом деле – не мог. Жил на полную катушку и, что называется, сгорел, даже если сделать поправку на традиционную русскую болезнь, которая свела в могилу Высоцкого, Шукшина, Юрия Казакова, Венечку Ерофеева. Сердце не выдерживает такой нагрузки, а Довлатов расходовался до упора, что бы ни делал – писал, пил, любил, ненавидел, да хоть гостей из России принимал, – весь выкладывался. Он себя не щадил, но и другие его не щадили, и, сгибаясь под тяжестью крупных и мелких дел, он неотвратимо шел к своему концу. Этого самого удачливого посмертно русского прозаика всю жизнь преследовало чувство неудачи, и он сам себя называл «озлобленным неудачником». И уходил он из жизни, окончательно в ней запутавшись.

Его раздражительность и злость отчасти связаны с его болезнью, он сам объяснял их депрессухой и насильственной трезвостью, мраком души и даже помрачением рассудка. Но не является ли депрессия адекватной реакцией на жизнь? А алкоголизм? Я понимал всю бесполезность разговоров с ним о нем самом. Он однажды сказал:

– Вы хотите мне прочесть лекцию о вреде алкоголизма? Кто начал пить, тот будет пить.

Ему была близка литература, восходящая через сотни авторских поколений к историям, рассказанным у неандертальских костров, за которые рассказчикам позволяли не трудиться и не воевать, – его собственное сравнение из неопубликованного письма. Увы, в отличие от неандертальских бардов, Довлатову до конца своих дней пришлось трудиться и воевать, чтобы заработать на хлеб насущный, и его рассказы, публикуемые в «Нью-Йоркере» и издаваемые на нескольких языках, не приносили ему достаточного дохода. Кстати, гонорар от «Нью-Йоркера» – три тысячи долларов (по-разному, поправляет меня Лена Довлатова) – он делил пополам с переводчицей Аней Фридман. Таков был уговор – Аня переводила бесплатно, на свой страх и риск.

Сережа, конечно, лукавил, называя себя литературным середнячком. Не стоит принимать его слова на веру. Скромность паче гордости. На самом деле знал себе цену. В этом тайна Довлатова. Однако его самооценка все же ближе к истине и к будущему месту в литературе, чем нынешний китчевый образ. Увы, нам свойственно недо– либо, наоборот, переоценивать своих современников. На долю Довлатова выпало и то, и другое. Ну да, лицом к лицу лица не увидать.

Мое бешенство вызвано как раз тем, что я-то претендую на сущую ерунду. Хочу издавать книжки для широкой публики, написанные старательно и откровенно, а мне приходится корпеть над сценариями. Я думаю, идти к себе на какой-нибудь третий этаж лучше снизу – не с чердака, а из подвала. Это гарантирует большую точность оценок.

Я написал трагически много – под стать моему весу. На ощупь – больше Гоголя. У меня есть эпопея с красивым названием «Один на ринге». Вещь килограмма на полтора. 18 листов! Семь повестей и около ста рассказов. О качестве не скажу, вид – фундаментальный. Это я к тому, что не бездельник и не денди.

Из уничтоженных писем Сергея Довлатова

Так писал Довлатов еще в Советском Союзе, где его литературная судьба не сложилась, где его не признавал благонамеренный официоз и третировали писатели «самых честных правил», для которых он был никто. Вот из другого его письма Юнне Мориц – опять-таки уничтоженного ею.

Я убедился с горечью, что вы не потерпите моих скромных литературных дерзаний. А турнир приматов не для меня. Я не стану подвергать вас дальнейшему чтению. Найду себе других читателей – военнослужащих, баскетболистов… Я не дуюсь. В сущности, рассказы к ним и обращены. И реальны лишь те мерки, на которые эти сочинения претендуют. Шило – страшное оружие, но идти с ним на войну глупо.

Из уничтоженных писем Сергея Довлатова

С тех пор он сочинил, наверное, еще столько же, если не больше, а та «сущая ерунда», на которую претендовал, так и осталась мечтой.

«Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь Его просил. Он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее, но было поздно. У Бога добавки не просят».

Он мечтал заработать кучу денег либо получить какую-нибудь престижную денежную премию и расплеваться с радио «Свобода»:

– Лежу иногда и мечтаю. Звонят мне из редакции, предлагают тему, а я этак вежливо: «Иди-ка ты, Юра, на х**!»

Юра – это Юра Гендлер, заведующий русской службой нью-йоркского отделения «Свободы», наш, фрилансеров, общий работодатель и благодетель.

Хоть Сережа и был на радио нештатным сотрудником и наловчился сочинять скрипты по нескольку в день, халтура отнимала у него все время, высасывала жизненные и литературные соки – ни на что больше не оставалось. Год за годом он получал отказы от фонда Гуггенхайма. Особенно удивился, когда ему пришел очередной отказ, а Аня Фридман, его переводчица, премию получила. В неудачах с грантами винил своих спонсоров – что недостаточно расхвалили. В том числе – Бродского, другой протеже которого – Юз Алешковский, объявленный им «Моцартом русского языка», – Гуггенхайма хапнул. В отместку или просто из злоречия Сережа рассказывал, что с ужасом наблюдал в супермаркете напротив своего дома, как Юз преспокойно кладет за пазуху огромный кус мяса – в качестве приношения к довлатовскому столу. Так или не так – за что купил, за то продаю. В «Записных книжках» Довлатов заменил мясо на колбасу, а ворюгу назвал «знакомым писателем». А с Юза станет, у него сознание уголовника, как был урка, так и остался, мне ли не знать. Да и в тюрягу он попал не за политику, а за угон машины – не в укор ему будет сказано. Одно время мы с Юзом тесно сошлись – в Коктебеле, где я ему сосватал его будущую жену, а он, прочтя в рукописи «Трех евреев», посоветовал мне, нарушив сюжетную и хронологическую канву, перемешать главы, что я и сделал – спасибо, Юз! В Москве мы приятельствовали уже по инерции, я был дружком невесты на его свадьбе, а в Малеевке разругались на бытовой почве – из-за его сына Алеши, который температурил, и я настоял, чтобы он увез его в Москву. Может, я был неправ, не знаю.

Нельзя сказать, что Бродский Сереже не помогал. Напротив. Рекомендовал его на международные писательские конференции в Вене и Лиссабоне, где нарисовал его портрет, на котором Сережа перерисовал себе нос, несмотря на пиетет перед гением, и где Довлатов не выдержал напряга и нырнул в стакан, а потом гордо рассказывал, что к трапу его волокли два нобелевских лауреата – Чеслав Милош и Иосиф Бродский. Свел его с переводчицей и с литературным агентом. А главное – снес его рассказы в «Нью-Йоркер», а когда этот самый престижный литературный журнал в Америке стал регулярно Довлатова печатать, Бродский будто бы запаниковал, я уже писал об этом, но вот точная Сережина реплика, вспомнил. «Пригрел змею на груди, – хихикая, прикалывался Довлатов. – А теперь завидует мне – знал бы, ни за что не порекомендовал!» – шепотом сообщил мне Сережа, словно боясь, что гений его услышит. Слегка переигрывал.

Одна наша общая знакомая даже жаловалась, что, если бы Бродский помог ей, она бы стала Довлатовым, а так была и осталась никому не ведомой Людой Штерн – таланты равны, а Бродский почему-то решил ввести в литературу не ее, а Сережу: снес его рассказы в «Нью-Йоркер», брал с собой на литературные конференции. В том смысле, что у нее слова – и у Сережи слова. А разница между большим талантом и усредненным графоманством – кто ее усечет? Боря Парамонов, с деревянным ухом на литературу, что нисколько не умаляет его литературной одаренности, тот просто говорил мне, что не дает ему покоя покойник. Даже Лену Довлатову не обошел своим завидущим вниманием: «Хорошо устроилась – избавилась от мужа-алкаша, а теперь стрижет купоны с его славы». Или «живет на ренту с его славы». Не помню точно, как именно он выразился.

Довлатов с Парамоновым работали – и соперничали – на радио «Свобода», где были нештатниками. Как и мы с Леной. Сережа говорил, что антисемитизм Парамонова – часть его общей говнистости. (О человеке, похожем на Парамоху, хоть и не под копирку, см. помещенную в этой книге повесть «Еврей-алиби».) А после смерти Сережи Парамонов – не он один! – причислял Довлатова к масскультуре и даже настаивал, что брайтонская рассказчица Анна Левина ничуть не хуже. О том же Вика Беломлинская, но своими словами: «Он изобрел свой собственный жанр эдакой эстрадной литературы». Все это близко к тому, что написал Владимир Бондаренко в «Нашем современнике» о «плебейской прозе Сергея Довлатова». Еще раз процитирую: «В сущности, он и победил, как писатель плебеев».

На самом деле у Довлатова-писателя – своя тайна, несмотря на прозрачность, ясность, кларизм его литературного письма. Именно плакальщики, вспоминальщики и литературоведы сводят его к дважды два четыре и превращают в китч. Недавно мне пришлось защищать Довлатова в одной телепередаче, но я так и не понял, что так раздражало его критика – проза или слава Довлатова.

Бог с ними – с анекдотами, пусть и реальными. Как бы то ни было, Бродского и Довлатова связывали далеко не простые отношения. К ним можно отнести известную стиховую формулу Бродского, подставив на место лирического героя Довлатова:

Как жаль, что тем, чем стало для меня

твое существование, не стало

мое существование для тебя.

Впрочем, эта формула относится не только к Довлатову, но и ко многим другим знакомцам Бродского.

«Иосиф, унизьте, но помогите», – обратился как-то Довлатов к Бродскому, зная за ним эту черту: помочь, предварительно потоптав. Это была абсолютно адекватная формула: Бродский унижал, помогая, – или помогал, унижая, – не очень представляя одно без другого. Довлатов зависел от Бродского и боялся его – и было чего! Опять-таки, не он один. Помню, как Сережа, не утерпев, прямо на улице развернул «Новое русское слово» и залпом прочел мою рецензию на новый сборник Бродского. Мне самому она казалась комплиментарной – я был сдержан в критике и неумерен в похвалах. А Сережа, дочитав, ахнул:

– Иосиф вас вызовет на дуэль.

К тому времени Бродский стал неприкасаем, чувствовал вокруг себя сияние, никакой критики, а тем более панибратства.

Сережа не унимался:

– Как вы осмелились сказать, что половина стихов в книге плохая?

– Это значит, что другая половина хорошая, – оправдывался я.

– Как в том анекдоте: зал был наполовину пуст или наполовину полон? – рассмеялся Сережа, снимая напряжение.

В другой раз, прочтя мою похвальную статью на совместную, Бобышева и Шемякина, книжку «Звери св. Антония», сказал:

– Иосиф вам этого не простит, – имея в виду известное – не только поэтическое – соперничество двух поэтов, бывших друзей.

С Бродским связана и одна-единственная размолвка в наших с Сережей отношениях. Чуть не поругался с ним. Но не поругался и не разругался. То есть сказал ему все, что думаю, но Сережа спустил на тормозах, пошел на попятную. Потому что согласился со мной или потому что не хотел терять друга и собеседника?

Вот в чем дело.

Солидное американское издательство Doubleday собиралось издать «Двор» одесско-нью-йоркского писателя Аркадия Львова. Не читал и не буду, не принадлежа к его читателям. Однажды Аркадий мне позвонил посоветоваться, как быть с Ричардом Лури, бостонским переводчиком, который отлынивает от перевода романа (по договору с издательством) и «бегает» от Аркадия: «Для меня это дело жизни и смерти!» Немного высокопарно, но понять его можно. С Ричардом Лури я не был лично знаком, но он опубликовал хорошую рецензию на нашу с Леной американскую книгу, и я ему позвонил – почему не помочь коллеге? Сказал Ричарду, что роман Львова уже вышел по-французски, хорошо был принят критикой. Тем же вечером рассказал Сереже эту историю и сразу почувствовал какой-то напряг, но значения не придал. А через пару дней узнаю, что Довлатов, выведав у меня о планах Doubleday, позвонил Бродскому и стал уговаривать, чтобы тот, пользуясь своим авторитетом, приостановил эту публикацию. Не стану здесь подробно пересказывать Сережину географически-шовинистическую теорию, что писательские таланты в России с севера ограничены нашим Ленинградом, а с юга – Харьковом, откуда Эдик Лимонов, Юра Милославский и Вагрич Бахчанян, – Одесса пролетает, как фанера над Парижем. Самое удивительное в этой истории, что Бродский пошел на поводу у Довлатова и позвонил знакомому редактору в Doubleday.

Чего, впрочем, удивляться? Пытался же он зарубить «Ожог» Аксенова, написал на него минусовую внутреннюю рецензию. Как-то я ему сказал – по другому поводу, – что он не единственный в Америке судья по русским литературным делам. «А кто еще?» Я даже растерялся от такой самонадеянности, чтобы не сказать – наглости. Тут только до меня дошло, что передо мной совсем другой Бродский, чем тот, которого я знал по Питеру.

Мне легче понять прозаика, который препятствует изданию книги собрата по перу, хоть и не оправдываю. Но ведь Бродский – не прозаик: Аркадий Львов или Василий Аксенов ему не конкуренты, да?

В том-то и дело, что не прозаик! Один из мощнейших комплексов Бродского. Отрицание Львова или Аксенова – частный случай общей концепции отрицания им прозы как таковой. И это отрицание проходит через его эссе и лекции, маскируясь когда первородством поэзии, а когда антитезой: «Я вижу читателя, который в одной руке держит сборник стихов, а в другой – том прозы…» Спорить нелепо, это разговор на детском уровне: кто сильнее – кит или слон?

А если говорить о персоналиях, то Львов и Аксенов – подставные фигуры: Набоков – вот главный объект негативных эмоций Бродского. Представляю, какую внутреннюю рецензию накатал бы он на любой его роман! Здесь, в Америке, бывший фанат Набокова превратился в его ниспровергателя: слава Набокова завышенная, а то и искусственная. Я пытался ему как-то возразить, но Бродский отмахнулся с присущим ему всегда пренебрежением к чужой аргументации. Его раздражала слава другого русского, которая не просто превосходила его собственную, но была достигнута средствами, органически ему недоступными. Комплекс непрозаика – вот негативный импульс мемуарной и культуртрегерской литературы самого Бродского.

К счастью, самоуверенное «А кто еще?» было хвастовством, не более! Перед наезжающими из России с конца 80-х знакомыми Бродский и вовсе ходил гоголем и распускал хвост. Найман пишет о его могущественном влиянии и в качестве примера приводит рецензию на аксеновский «Ожог». Это преувеличение со слов самого Оси. И «Ожог», и «Двор», и «Это я – Эдичка!» благополучно вышли по-английски, несмотря на его противодействие. Не хочу больше никого впутывать, но знаю, по крайней мере, еще три случая, когда табу Бродского не возымело никакого действия. Его эстетическому тиранству демократическая система ставила пределы. Влияние Бродского ограничивалось университетским издательством «Ардис» и специализирующимся на нобелевских лауреатах (сущих и будущих) Farrar, Straus and Giroux, но и там не было тотальным. Обычно они давали русскую книгу на две рецензии. Помимо Бродского – Мирре Гинзбург, переводчице «Мастера и Маргариты», которая пользовалась у них большим авторитетом, чем Ося. Как сказала мне Нанси Мейслас, редактор этого издательства: «Если бы мы слушались Иосифа, нам пришлось бы свернуть деятельность вполовину».

Зато без промаха самоутверждался Бродский, давая «путевки в жизнь» в русскоязычном мире Америки: комплиментарные отзывы своим бывшим питерским знакомым, а те воспринимали его как дойную корову. Зло, но точно описала эту ситуацию Юнна Мориц, отчитываясь передо мной о вашингтонской писательской конференции:

«Он, к сожалению, охотно дает питерской братии примерять тайком свою королевскую мантию, свою премию и крошить свой триумф, как рыбий корм в аквариуме. Смотреть на это страшно – они погасят его своими слюнями, соплями и трудовым потом холодненьких червячков… Им-то все мерещится, что струится из них пастерначий „свет без пламени“, – хрен вот! писи сиротки Хаси из них струятся, а Иосифа спешат они сделать своим „крестным отцом“, загнать в могилу (чтобы не взял свои слова назад!) и усыпать ее цветуечками. И не могла я ему ничего такого сказать, ибо ползали они по его телу, и меня от этого так тошнило, что я занавесилась веками Вия».

Чего Юнна не уловила, так это желания Бродского выстроить историю литературы под себя – пьедестал из лилипутов, из которых все равно никогда не сделать Гулливера. Была еще и тайная причина его покровительства, о которой как-нибудь в другой раз, в следующей книге – о Бродском. А сейчас вспоминаю, как за полгода до присуждения Нобелевской премии Сережа сообщил мне конфиденциально, что там, в Стокгольме, кому надо дали понять, чтобы поторопились, Бродский не из долгожителей.

Как Янус, Бродский был обращен на две стороны разными ликами: предупредительный к американам и пренебрежительный к эмигре, демократ и тиран. Когда при их первой встрече в Нью-Йорке Сережа, пытаясь подсуетиться к гению, обратился к Осе на «ты», Бродский тут же прилюдно его осадил:

– Мы, кажется, с вами на «вы», – подчеркивая образовавшуюся между ними статусную брешь, шире Атлантики.

– С вами хоть на «их», – не сказал ему Довлатов, как потом всем нам пересказывал эту историю, проглотив обиду, – а что ему оставалось? «На „их“» – хорошая реплика, увы, запоздалая, непроизнесенная, лестничная, то есть реваншистская. Все Сережины байки и шутки были сплошь заранее заготовленные, импровизатором, репликантом никогда не был.

Услышав от меня о присочиненном довлатовском ответе, Бродский удовлетворенно хмыкнул:

– Не посмел бы…

Или такая вот история. Однажды, предварительно договорившись о встрече, Довлатовы явились к Бродскому в гости, но тот принимал важного визитера – черного поэта Дерека Уолкотта, будущего нобелевского лауреата. Верный двум своим принципам – не знакомить одних своих знакомых с другими и строго блюсти статусную иерархию, – Бродский заставил Лену и Сережу Довлатовых часа два прождать на улице, пока не освободился.

Сережа со страшной силой переживал эти унижения, но шел на них – не только из меркантильных соображений, как перед литературным паханом, в руках которого бразды правления и распределение благ среди писателей-эмигре, но и бескорыстно, из услужливости, из пиетета перед гением. Говорун от природы, он испытывал оторопь в присутствии Бродского, дивясь самому себе: «Язык прилипает к гортани». Среди литераторов-русскоязычников шла ожесточенная борьба за доступ к телу Бродского (при его жизни, понятно): соперничество, интриги, ревность, обиды – будто он женщина! Сережа жаловался: «Бродский недоступен» – и, помню, злился на Марину Тёмкину, которая одно время секретарствовала у Бродского, кичилась этой временной ролью и не подпускала к нему даже Довлатова. Часто он выигрывал это соревнование, только чего ему стоили эти победы!

И чего он добивался? Быть у гения на посылках?

Помню такой случай. Приехал в Нью-Йорк Саша Кушнер, с которым Бродский в Ленинграде всегда был на ножах, раздражаясь на его благополучную советскую судьбу – недаром Сашу прозвали «ливрейным евреем». Их антагонизм и составил сюжетную основу моих «Трех евреев». И вот Саше понадобилась теперь индульгенция от нобелевского лауреата – в частности, из-за тех же моих «…евреев». Мало того что вынудил Бродского сказать вступительное слово на его вечере, он хотел теперь получить это выступление в письменном виде в качестве пропуска в вечность. Бродский в конце концов уступил, но предпочел с Сашей больше не встречаться, а в качестве письмоносца выбрал Довлатова. «Никогда не видел Иосифа таким гневным», – рассказывал Сережа. Гнев этот прорвался в поэзию, когда Бродский обозвал Скушнера «амбарным котом», и эта стиховая характеристика перечеркивает все его вынужденные дежурные похвалы. Само это посвященное Скушнеру стихотворение – прорыв и взлет в поздней поэзии Бродского. Вот что значит негативное вдохновение!

Теперь в твоих глазах амбарного кота,

хранившего зерно от порчи и урона,

читается печаль, дремавшая тогда,

когда за мной гналась секира фараона.

С чего бы это вдруг? Серебряный висок?

Оскомина во рту от сладостей восточных?

Потусторонний звук? Но то шуршит песок,

пустыни талисман, в моих часах песочных.

Помол его жесток, крупицы тяжелы,

и кости в нем белей, чем просто перемыты.

Но лучше грызть его, чем губы от жары

облизывать в тени осевшей пирамиды.

В мемуаре Андрея Сергеева (лучшем из того, что я читал о Бродском) рассказывается о встрече с Бродским в Нью-Йорке аккурат перед вечером Скушнера, которого тот вынужден был представлять аудитории. А заглазно повторил о нем то, что говорил всегда, не одному Сергееву: «Посредственный человек, посредственный стихотворец». Ну да, «самая выдающаяся посредственность русской поэзии» – перефразируя характеристику Сталина Троцким.

Позиция Довлатова к Кушнеру менялась. Поначалу он яростно защищал его от критика Владимира Соловьева. Пишу об этом поверх моих личных симпатий и антипатий, которые читателю известны. Из Ленинграда в Москву он писал Юнне Мориц:

…Вы ссылаетесь на Володю Соловьева. Спросите у него мимоходом, зачем он тявкнул в «Комсомолке» на Сашу Кушнера. Это было не элегантно. Ситуация «Соловьев – Кушнер» для меня непостижима. Мои жизненные и литературные принципы безнадежно спортивны: «Все, что пишут мои товарищи, – гениально! Все, что пишут хорошие люди, – талантливо! Все, что пишут дурные люди, – бездарно! Все, что пишут враги моих товарищей, – истребить!»

Не такая уж примитивная установка, если вдуматься…

Сергей Довлатов. Из уничтоженных писем

На мой взгляд, установка очень даже примитивная. Я придерживаюсь противоположной: Платон мне друг, но истина дороже. Точка.

Не стану цитировать или пересказывать ответные письма Юнны, в которых она защищает Соловьева и поругивает Кушнера, – эта книга не о ней, а о Довлатове. Вот что он пишет ей в ответ:

Юнна! Вы пишете: «Кушнер стал чемпионом по техническим причинам. Ленинградский матч не состоялся» и т. д. Вы имеете в виду Бродского? Я не понял.

Сергей Довлатов. Из уничтоженных писем

Зато приведу пару-тройку фраз из письма Юнны мне – про Сережу. Дико несправедливые, но заслуживают быть здесь воспроизведенными для характеристики тогдашней литературной атмосферы и отношения к Довлатову – не одной только Юнны Мориц:

Он – человек отраженный, из-за этого комплексующий, страдающий и злобствующий. Держись его подальше – он тебя ненавидит за Сашу Кушнера. Он может только ненавидеть, я знаю таких людей, – Кушнера он тоже возненавидит неизбежно, впитав предварительно в себя исходящие от него, хоть и слабые, лучи.

Публикуется впервые

В Америке Сережа стал куда как более терпимым к чужим мнениям, чему свидетельство его защитная обо мне статья в «Новом американце». В конфликте Бродский – Кушнер он теперь искал имманентные причины, а не только личные, конъюнктурные или политические, о которых было повсеместно известно. Сошлюсь на его довольно тонкое наблюдение:

«Разница между Кушнером и Бродским есть разница между печалью и тоской, страхом и ужасом. Печаль и страх – реакция на время. Тоска и ужас – реакция на вечность. Печаль и страх обращены вниз. Тоска и ужас – к нему».

Вот именно: Разговор с Небожителем.

Довлатов рассказывал, как еще в Ленинграде они с Бродским приударили за одной девицей, но та в конце концов предпочла Бродского. Бродский дает противоположный исход этого любовного поединка: в его отсутствие девица выбрала Довлатова. Странно, правда? Кто из них опередил другого? В таких случаях ошибаются обычно в другую сторону. Кто-то из них запамятовал, но кто? Лучше уж искажение памятью, чем стертость забвением. А спросить теперь не у кого. Разве что у бывшей девицы, но женщины в таких случаях предпочитают фантазии, не отличая их от лжи.

Тем более – та.