Читать книгу Hinault - William Fotheringham - Страница 8

EL TEJÓN ATRAPADO

ОглавлениеTodo lo que se afronta es un desafío, siempre.

Tienes que vigilar en todo momento,

pero también puedes convertirlo en un juego.

Bernard Hinault.

Bernard Hinault estaba atrapado. Hundido en el asiento del copiloto de aquel coche, en una calle de la ciudad normanda de Lisieux, no tenía dónde ir. Abrir la puerta le resultaba imposible, tal era la multitud. Tampoco podía bajar la ventanilla: demasiados cuerpos se apretujadan contra ella. Era una agradable tarde de mediados de verano, mientras el sol se encaminaba hacia el ocaso. Multitud de aficionados habían acudido hasta allí y llevaban ya un buen rato esperando. Ancianos, jóvenes, hombres, mujeres… todos querían verlo, tocarlo, pedirle un autógrafo.

Hinault se había demorado tanto como era de esperar para la salida del critérium de Lisieux, el 23 de julio de 1985, mientras que, según pasaba la tarde, se congregaba una multitud anticipándose a su llegada. Los primeros llegaron para asegurarse los mejores lugares del circuito; el resto se fue moviendo como por osmosis, llenando cada hueco libre de las aceras frente al edificio en el que los ciclistas debían cambiarse. La expectación era comprensible: dos días antes Hinault había logrado su quinto Tour de Francia, uniendo su nombre a los de Eddy Merckx y Jacques Anquetil en los libros de récords. Y aquí estaba, en carne y hueso.

No logro recordar cómo pudo, por fin, salir del coche y llegar hasta la puerta de los vestuarios. Pero lo que sí recuerdo es que, aunque todo hacía presagiar que presenciaríamos una muestra de aquella agresividad tan típica del Tejón qué menos que un bufido, si es que no sacaba las garras a relucir—, lo cierto es que no vimos nada parecido. Permaneció en su asiento, sereno, esperando a que los organizadores sacaran, de una vez, algo de músculo para hacerle un hueco por el que poder salir. Parecía sorprendentemente menudo —es uno de esos ciclistas que, cuando están sobre su bicicleta, dan la sensación de ser mucho más grandes de lo que lo son cuando se bajan de ella—, y tenía cierto aire de cansancio, algo poco sorprendente. No ganó. Ese privilegio se lo llevó el ciclista «local» Thierry Marie, neoprofesional que acababa de completar su primer Tour.

Yo no formaba parte de la marabunta que cercaba el coche en cuyo interior se encontraba el maillot amarillo. Y lo que es más irónico, ni tan siquiera acudí para ver a Bernard Hinault. No se puede negar que aquel Tour de 1985 tuvo su ración de drama y que se ganó un hueco en la historia, pero para muchos de nosotros el interés era mucho más provinciano. Junto con un pequeño grupo de compañeros del Etoile Sportive Livarotaise, club con sede en un pequeño pueblo dedicado a la industria quesera y de la sidra situado a quince kilómetros al sur, había acudido a ver a Thierry, que un año atrás había sido nuestro compañero. Thierry fue uno de los tres livarotais que formaron parte del gran espectáculo de aquella tarde: junto a él estaban François Lemarchand, otro neoprofesional que también acababa de terminar el Tour y Alain Percy, aficionado de primera categoría que había sido seleccionado por el equipo regional normando. Entrenábamos, bromeábamos y alternábamos con estos muchachos. Eran nuestro salvoconducto hacia el mundo de Hinault y compañía, el nodo de seis grados de separación que nos vinculaba con el Tejón.

Ese pequeño mundo que había engendrado a Hinault, Maurice Le Guilloux, Vincent Barteau, Laurent Fignon y tantos y tantos profesionales franceses desde el fin de la guerra, también era nuestro mundo. Un mundo en el que cada fin de semana había docenas de carreras, además de un buen puñado durante la semana. Había momentos del año en el que casi cada núcleo urbano de Normandía y Bretaña tenían su Prix du Comité des Fêtes o Prix du Cyclisme, por muy aislado que estuviera el villorrio o pequeña que fuera la aldea. Algunas incluso tenían dos o tres carreras durante el verano. Tanto Hinault como todos aquellos a los que veíamos habían comenzado a correr en esas carreras. Fueron escalando hasta llegar a las carreras mayores, las semiclásicas regionales en las que clubes como el nuestro defendían su orgullo; y de ahí, pasaron a la estratosfera. Esa era nuestra conexión. Para Livarot, un pequeño pueblo de lo más profundo de la Francia rural, que dos de sus ciclistas participaran en un mismo Tour era un logro extraordinario; al menos desde que los días de los equipos regionales tocaron a su fin durante la década de los 50. Era como si dos jugadores de un equipo de fútbol de pueblo jugaran la final de la Copa. Para nuestro patrón, Robert Voigt, era algo difícilmente mejorable.

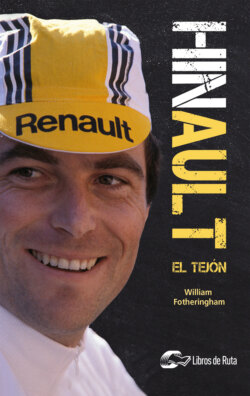

Los critériums posTour sirven —servían— para que la gente pueda ver a sus héroes de cerca. Le añaden cierto toque personal a las fotografías y las noticias. Hinault había sido una parte muy importante de mi vida ciclista desde que esta diera comienzo en 1978; y, ahora, ahí estaba. Encerrado en un coche, saliendo de él para que se lo tragara un océano de cuerpos; y, después, pasando a toda velocidad en una fila de ciclistas a la que bañaban los últimos rayos del sol. Aquel pelo rizado de Hinault, sus frondosas cejas y sus siempre presentes dientes habían protagonizado las portadas de las copias de Miroir du Cyclisme que yo devoraba de adolescente. Podía perderme en su mundo hasta el punto de que, en las clases de física, para lograr hacerme regresar a la tierra de las ecuaciones y los mecheros Bunsen, el profesor tenía que echar mano de métodos de lo más abruptos, como un trozo de tiza certeramente apuntado. Los Tours y clásicas de Hinault eran los que mi difunto padre y yo habíamos escuchado por la radio, sintonizando emisoras de radio francesas de larga frecuencia, esos Tours que nos traían Jean-Rene Godart y Jean-Paul Brouchon.

Más allá de su más que obvio estatus como macho alfa dominante en el ciclismo, tampoco es que Hinault me llamara demasiado la atención. Me atraía más esa naturaleza fantasiosamente clandestina del ciclismo: el proceso de descubrir una cultura que muy pocos conocían, o por la que muy pocos se interesaban; un viaje guiado por un lenguaje que muy poca gente hablaba y cuyos medios de comunicación eran difíciles de obtener. Si quería comprar alguna revista debía ir al Soho y para escuchar la radio había que sintonizar las emisoras de radio correctas en el momento preciso. Eso sí, el ciclista que siempre reinaba en esos momentos memorables era Hinault, y el hecho de que aquellos momentos fueran tan escasos era lo que les otorgaba un mayor valor.

Durante unas vacaciones de Semana Santa que me pasé en un intercambio en 1979 no dejé de darle la lata a mis anfitriones para que me dejaran ver la París-Roubaix y la Lieja-Bastoña-Lieja, en las que Hinault se encontró entre aquellos que, impotentes, persiguieron a un Didi Thurau imperial. No recuerdo cómo encontré una radio en la que escuché la llegada al Balón de Alsacia en el Tour de 1979.

Aquel épico duelo de Hinault con Zoetemelk, tan sumido en el olvido ya como mi silueta adolescente haciendo picnic en las laderas de una colina de Devon, una tarde en la que salimos con los estudiantes franceses de intercambio cuando estos nos devolvieron la visita aquel julio. El Mundial que Hinault ganó en Sallanches, en 1980, lo pude ver por partes durante una tarde en la que estábamos de visita en nuestra ciudad hermanada de Normandía. Pude ver retazos de la carrera, interrumpidos por un largo almuerzo y un paseo en coche en el que mi hermano vomitó su Camembert.

Inspirado por aquel ataque con el que Hinault se fue del grupo al principio de la carrera de Sallanches, para escapar de la confusión que la lluvia provocaba en el pelotón, un año después intenté algo similar en los campeonatos autonómicos júnior de Devon y Cornwall. El problema es que lo que a él le salió tan bien a mí me fue fatal. En 1982 yo lucía aquella cinta amarilla y negra de Renault-Elf al estilo John McEnroe que habían popularizado Hinault y Laurent Fignon. Si el Tejón y el Profesor podían ir en contra de toda practicidad y buen gusto, ¿por qué no iba a hacer yo lo mismo?

El Tour de 1984, el de Hinault contra Fignon, fue el primero que viví íntegramente en Francia. En aquel momento no supe apreciarlo: a partir de 1990, como periodista, sería así como viviría la mayoría de Tours, a través de las pantallas de la televisión francesa y del periódico L’Équipe. Cada sobremesa de aquel bochornoso julio —siempre y cuando me lo permitieran los entrenamientos y la competición— ascendía de manera casi religiosa por la colina de Livarot que llevaba a la casa de Monsieur y Madame Vogt, en la que las cortinas tapaban el sol para que pudiéramos ver esa derrota de Hinault que tanto se demoró, y la consecuente victoria de Fignon. No pudimos evitar cierto orgullo por saber que nuestro Thierry correría un año después junto a Fignon y Guimard en el todopoderoso Renault-Elf. Visto en retrospectiva, resulta curioso recordar la alegría que nos trajo el mal ajeno de saber que Hinault había dejado a Guimard en el otoño anterior. Ahora le daban su merecido, y nuestro chico sería uno de los que patearían al Tejón en 1985. Nadie, en ese mes de julio, esperaba que el Tejón fuera capaz de contraatacar.

Casi treinta años después volví a presenciar la figura de Hinault encerrada en un coche, solo que en esta ocasión no había una multitud que evitar y yo también estaba dentro del coche. Era uno de aquellos Skoda Superb familiares rojos repleto de logotipos y engalanado con todo tipo de antenas de radio que pasean a los mandamases del Tour de Francia, y nos encontrábamos en la cima de Holme Moss. El páramo de Yorkshire estaba desierto, tal y como uno se esperaría de un día laboral a finales de marzo, y un viento que parecía llegar desde el este más lejano hacía que el frío se te metiera hasta los huesos.

Toda una institución nacional trasladada a territorio extranjero, fue divertido verlo aquel día primaveral de 2014. Habían contratado a Hinault para que visitara Yorkshire y promocionar la Grand Départ del Tour, que tendría lugar aquel mismo julio en Leeds y con esa intención el francés había comenzado su visita ceremonial en aquel Skoda rojo, parando en el pub Robin Hood en Cragg Vale. Se tomó una pinta y un pequeño pastel en la misma barra; la fotografía de Simon Wilkinson aparecería en muchos periódicos. Respondió una ronda de preguntas de los medios de comunicación locales y después se puso una equipación ciclista para dar una pequeña vuelta por lo que se suponía que sería la ascensión más larga y continuada en suelo inglés, mientras un grupo de ciclistas locales lo acompañaba. Había firmado todo tipo de objetos, desde pósteres a camisetas pasando por todo tipo de banderines con los que los oriundos tenían pensado adornar los postes de telégrafo cuando el Tour pasara por allí el 5 de julio.

Los años en que Hinault era considerado el gruñón del ciclismo francés habían quedado atrás. Ya no era aquel tipo que en una ocasión dijo que le encantaría tener una chaqueta con tachuelas para ahuyentar a todos aquellos que le daban palmadas en la espalda y que tantas molestias le causaban después de las etapas. Le Blaireau se había dulcificado, convirtiéndose en algo así como una figura paterna autoritaria, como el Tejón que Kenneth Grahame describía en El viento en los sauces. Pasaba por el circo mediático y mercantil con el mismo profesionalismo del que hizo gala durante sus años sobre la bicicleta, ese profesionalismo que se convirtió en su emblema: había firmado, así que tenía que cumplir con lo que se le pedía, sin contemplaciones.

Condujimos desde Cragg Vale pasando por la cima del Moss, subiendo y bajando por aquella miríada de pequeñas ascensiones que harían de la segunda etapa de aquel Tour, que terminaba en Sheffield, una de las etapas de arranque más duras de los últimos Tours. Habló incluso con entusiasmo lírico acerca de las murallas —«imagine la habilidad, la cantidad de horas de trabajo necesarias para alzar esos muros»—, especuló con el vino que maridaría mejor en caso de cazar y cocinar uno de esos faisanes que habitan en los campos del páramo, habló sobre terrieres y le gustó la comparación entre las gentes de Yorkshire y los bretones, tan conocidos por su dureza y lo taciturnos que se muestran. Sin duda que le gustó la sucesión de pequeños descensos por las estrechas carreteras y las descarnadas ascensiones que salpicaban el final de la etapa de Sheffield. «A los ciclistas no les va a gustar para nada, sobre todo como llueva», dijo con suficiencia. «Yo mismo me habría quejado, pero seguro que me lo habría pasado muy bien aquí».

Puede decirse que la idea del ciclismo profesional como diversión murió el mismo día en el que Hinault, de manera simbólica, colgó su bicicleta de un gancho tras su carrera de despedida en noviembre de 1986. La frase se faire plaisir —divertirse, pasarlo bien— sale una y otra vez a colación mientras se habla de ciclismo con él. Puede parecer un término llamativo cuando se habla de algo que requiere de tanto sacrificio y tanto dolor como es el ciclismo profesional, pero Hinault no estaba solo en la defensa de esta idea: lo mismo pensaba Fignon. En veinticinco años cubriendo el Tour solo ha habido un vencedor al que le he escuchado decir que se divertía compitiendo: Lance Armstrong. Pero esa es otra historia.

La carrera de Hinault hizo de puente entre dos épocas. Comenzó en 1975, en un deporte que apenas había cambiado su esencia tras la Segunda Guerra Mundial —mejores bicicletas y equipamiento, mejores carreteras, pero poco más— y para cuando colgó la bicicleta, el ciclismo comenzaba a parecerse a su encarnación actual, en pleno siglo XXI. Cuando se retiró, en 1986, el ciclismo era un deporte mucho más grande, mucho más orientado a la idea de negocio y mucho más internacional, en el que la cantidad de dinero sobre la mesa era muy superior y los patrocinadores eran mucho más numerosos. Durante el primer Tour de Hinault, en 1978, en el pelotón apenas convivían once equipos, sobresaliendo los fabricantes de bicicletas sobre el resto, ya fuera como patrocinador o copatrocinador. De aquellos once equipos, seis eran franceses. Los italianos ni tan siquiera se molestaban en ir; un sueco, un irlandés y un par de británicos (Barry Hoban y Paul Sherwen) eran los únicos ciclistas no originarios de la Europa continental. En 1986, el último Tour de Hinault, la carrera contó con veintiún equipos, entre los que había dos de Colombia y uno de los EE. UU., con una mezcla de lo más diversa de patrocinadores multinacionales, y con ciclistas de Australia, Noruega, Canadá y México, además de los europeos de siempre y una plétora de americanos, tanto del norte como del sur.

Cuando seguí la victoria de Hinault en el Tour de 1985 —frente al mismo televisor en el que lo vi en 1984— la carrera había comenzado ya su transición, pasando de ser un evento meramente francés con alguna pequeña nota de participación internacional a un deporte internacional que se desarrollaba, en su mayor parte, sobre suelo francés. En cuestión de unos pocos años se había convertido en un evento global. Algunos historiadores marcan el punto de inflexión en 1981, cuando el australiano Phil Anderson sorprendió a Hinault aferrándose a su rueda durante la ascensión a la meta de Pla d’Adet, en los Pirineos, y portó el maillot amarillo unos días. Anderson fue el primer no europeo en liderar la carrera, lo que llevó a Jacques Goddet a escribir aquel editorial sobre la globalización en L’Équipe, «un Tour mondialisé». La victoria del americano Greg LeMond durante el último Tour de Hinault fue la primera de un no europeo; para el veterano periodista de L’Équipe, Pierre Chany, que los cinco primeros de la general representaran a cuatro países diferentes era la prueba fehaciente de la «completa internacionalización del Tour». Chany recordaba a sus lectores que, apenas unos pocos años atrás, habría sido inimaginable que el maillot amarillo no fuera un ciclista europeo, y estaba deseando ver llegar el día en el que ningún país dominara el ciclismo; justo lo que ha ocurrido desde la llegada de este siglo XXI.

Hinault tuvo su importancia en esta transición que se dio durante los 80. Después de que su mentor, Cyrille Guimard, fichara a LeMond, tanto él como Hinault realizaron un famoso viaje a los EE. UU., que quedó en el recuerdo sobre todo por las fotografías «vestidos de vaqueros» en las que Hinault, LeMond y el director de Renault posaban con ropajes del Salvaje Oeste. Hoy, aquello parece un punto de inflexión. Que Hinault fichara después por La Vie Claire ejemplificó ese cambio en el ciclismo: Renault era un fabricante de coches propiedad del Gobierno, con toda la carga emocional que aquello acarreaba, mientras que La Vie Claire era una cadena de tiendas de comida saludable dirigida por el carismático —y truhan— capitalista Bernard Tapie. Su maillot, inspirado en la obra de Mondrian, rebosaba modernidad. Introduciendo a Tapie en el ciclismo, Hinault trajo las grandes fortunas.

Hay otro aspecto en el que también se reconoce a Hinault como el último gran campeón del ciclismo. Desde que se retiró, ningún ciclista que haya ganado el Tour de Francia —en el fondo, podemos decir que ningún ciclista— ha disputado toda la temporada con el objetivo de ganar todo en lo que participase. «Puede que sea el último de su estirpe, compitiendo desde primavera hasta el otoño, triunfando en todos los terrenos, sumando una gesta tras otra, hasta conseguir el segundo mayor palmarés de la historia del ciclismo, solo detrás de Eddy Merckx», escribió Olivier Margot en la introducción para el libro de L’Équipe que celebraba el centenario del Tour de Francia, en 2003.

Fignon secundaba a Margot, apuntando que el enfoque reduccionista de centrarse solo en el Tour de Francia ha reducido la talla de aquellos campeones que lo han adoptado: «Cuando Hinault estaba en forma se quitaba a todos de encima; ganaba todo lo que podía, desde el arranque de la temporada hasta el final. Por entonces, los grandes ciclistas, los campeones, no hacían las cosas a medias. Cuando el Tejón ganaba, lo hacía a lo grande».

«Con Hinault pasaban cosas, así de simple; como caerse en la Dauphiné [1977] y ganarla, o dominar la Lieja-Bastoña-Lieja [1980] bajo la nieve», recuerda Sam Abt, periodista que cubrió aquella época para el Herald Tribune. «Eran extraordinarias demostraciones de fuerza».

Hubo otro cambio mucho más amplio. En 1978 el periodista americano Felix Magowan podía afirmar que «en los países latinos el ciclismo es un deporte que practican, sobre todo, los menos favorecidos de la sociedad, los que, si no se dedican a ello, se dedicarían al boxeo… La mayoría de ciclistas son hijos de campesinos, ya sean jornaleros sin tierra o pequeños terratenientes. En Francia la mayoría provienen de la región de Bretaña, la provincia en la que el ciclismo disfruta de una popularidad similar a la que tiene en Bélgica». A finales de los 80 aquello prácticamente había desaparecido, en parte porque la mezcla internacional que nutría el pelotón profesional hacía que los ciclistas potenciales vinieran de un estrato social alejado de su tradicional campo de cultivo industrial y agrícola; pero, también, porque el cambio económico del que se benefició Europa hizo que cada vez hubiera menos agricultores y trabajadores industriales que necesitasen del ciclismo como una manera de escapar a su suerte. Durante los años en que Hinault fue profesional el ciclismo cambió su mezcla sociológica lo suficiente como para que Margot lo describiera como «uno de los últimos representantes simbólicos de la sufrida clase trabajadora».

Sin embargo, está más comúnmente aceptado que Hinault fue el último de los grandes patrones del deporte, una serie de figuras autoritarias que datan de los primeros años del ciclismo. Eran los hombres con el carácter más duro y las piernas más fuertes, los que dictaban el ritmo al que debía disputarse la carrera y ejercían su influencia sobre los organizadores y el resto de equipos. Sus caprichos podían afectar a las opciones de las que disfrutaban sus compañeros de profesión en otras carreras, valiéndose de su influencia para decidir el dinero que los ciclistas inferiores recibían en las carreras en las que eran contratados. Los patrones —Merckx, Rik Van Looy, Hinault, Anquetil— eran una mezcla de líder sindical y jefe de la mafia, pero con una cosa en común: reinaron sobre el deporte tanto de músculo como de palabra. Hinault estableció su estatus de patrón desde muy pronto, cuando desafió a los organizadores del Tour de Francia en 1978; y seguiría mandando sobre sus compañeros hasta el final de su carrera, tras lo cual, la figura del patrón se convirtió en algo parecido a un dodo.

Hinault también fue el último en otro sentido. En 1985 se daba por sentado el dominio francés sobre el Tour, básicamente por la historia más reciente. Pensar que pudieran pasar hasta treinta años sin que un francés ganara el Tour era un completo disparate, más disparatado incluso que la idea de que la carrera pudiera dar comienzo algún día en el condado británico de Yorkshire. Ambas cosas habrían provocado risas en las cunetas llenas de hierba que circundaban el circuito del critérium de Lisieux en 1985; pero que en el año 2021 los franceses siguieran esperando al siguiente francés capaz de ganar el Tour, era impensable. Los franceses habían logrado un buen número de victorias de etapa en el Tour; y habían ganado muchísimos Tours. Entre la última victoria de Eddy Merckx, en 1974, y la última de Hinault, 1985, los franceses habían conseguido nueve Tours de once posibles, cinco para Hinault y otros dos tanto para Fignon como para Thévenet. Los ocho años transcurridos entre Thévenet en 1975 y Roger Pingeon en 1967 parecían ya un espacio gigantesco, amén de una aberración —provocada por la excepcional valía de Merckx—, si se pensaba que en las décadas de los 50 y 60 los franceses habían presenciado victorias nacionales a montones.

Como tanto le encanta decir a los deportistas franceses, lo que hoy es cierto no tiene por qué serlo mañana. Las cosas cambian con gran rapidez. En 1990, cuando cubrí el Tour como periodista por primera vez, el dominio local comenzaba a tambalearse: las lesiones habían perseguido a Fignon, pero su casi victoria de 1989 hacía que todavía hubiera que contar con él como aspirante a lograr el Tour; y en Francia no había quien se acercara a su talla. Desde aquel momento, el declive fue tan pronunciado que cuando llegaron los 2000 incluso el mero hecho de que un francés ganara una etapa se convirtió en algo excepcional.

El escándalo de dopaje del Festina en 1998 fue un torpedo directo a la línea de flotación del ciclismo en Francia; se demostró, de manera humillante, que el mejor equipo del país, liderado por el favorito de la afición, Richard Virenque, se cimentaba sobre un dopaje institucionalizado, en el que toda una hilera de equipos y ciclistas estaban también implicados. Bajo aquella incertidumbre se multiplicaron las pruebas que demostraban el declive del ciclismo de base en Francia, desde propietarios de tiendas de bicicletas que se quejaban de que los jóvenes ya no querían competir en bicicleta hasta organizadores de carreras —en la misma zona de Normandía en la que el calendario había sido tan prolífico cuando yo corría allí apenas veinte años atrás—, que al paso del trazado del Tour blandían letreros en los que denunciaban que la federación nacional no mostraba interés alguno en las carreras locales. No es de extrañar que el ciclismo francés se llenara de pesimistas que consideraban que el deporte en Francia estaba en un declive permanente sin visos de recuperación. Philippe Brunel, redactor principal de L’Équipe, y el periodista Jacques Marchand se encontraban entre los que afirmaban que el público francés acabaría por darle la espalda al ciclismo de la misma manera en la que, terminados los días de Marcel Cerdan y Jean-Claude Bouttier, le dio la espalda al boxeo.

Pero el ciclismo francés no está, para nada, muerto y es probable que nunca lo esté, aunque la tortuosa búsqueda del sucesor de Hinault —no hablemos ya de un quíntuple ganador, basta con alguien que gane el Tour en una ocasión— está lejos de haber terminado. Lo que hace, por su parte, que la historia de Hinault siga, de alguna manera, inconclusa. La sucesión de Hinault es todo un problema, y no solo en Francia. ¿Por qué? Porque en la carrera que hoy en día es el principal escaparate del ciclismo «el asunto francés» sigue formando una parte crucial de la trama, y llegado el siglo XXI era algo que preocupaba a los extranjeros tanto como a los locales. Esto es así en parte porque, a diferencia de los grandes deportes de estadio, el ciclismo está definido, sobre todo, por el lugar en el que se corre. Por muchas pequeñas incursiones que haga la carrera más allá de sus fronteras, el Tour solo puede celebrarse en Francia. Pero este telón de fondo influencia la carrera de una manera en la que no puede hacerlo el lugar en el que se disputan Wimbledon o Roland Garros. La carrera atraviesa Bretaña y, mientras tanto, la afición y los medios buscan a los bretones. Dado que el Tour siempre tendrá sus raíces en Francia, los éxitos franceses repercutirán en él, atrayendo a los aficionados, atrayendo patrocinadores, engrasando los mecanismos burocráticos. Aquellos extranjeros que acuden a Francia para ver el Tour lo hacen por sus cualidades quintaesencialmente francesas, y esto incluye que los ciclistas franceses hagan un buen papel.

Volviendo a Francia, esa búsqueda de un espíritu nacional resulta comprensible. El éxito, o la falta del mismo, tiene repercusiones a lo largo de toda la cadena trófica del ciclismo, llegando al club ciclista Livarot, al critérium Lisieux y a las carreras más pequeñas. Pero viéndolo de manera más amplia, existe lo que los británicos denominaron como síndrome de Wimbledon —antes de Andy Murray, claro—: el sentido de frustración de una nación que crea un gran deporte internacional pero que se muestra incapaz de tener éxito en el mismo. El perfil mediático del Tour y la duración de la carrera hacen que, a lo largo de los últimos treinta años, la ausencia de ese campeón haya aplastado bajo su peso al país durante treinta días al año. Por eso, mientras que Bélgica dejó atrás la crisis sucesoria posterior a Merckx llegando a aceptar, de manera gradual, que no habría un segundo Caníbal, Francia sigue buscando desesperadamente a su segundo Tejón.

Aquel día de hace treinta años la multitud de Lisieux no fue a presenciar una vuelta a la época dorada del ciclismo francés, al último campeón de la época amateur o a un campeón que fuera el epítome de un deporte en plena transición, desde su páramo local al gran circo internacional; ni al último patrón. Ni tan siquiera el más pesimista habría ido a ver a un francés ganador del Tour pensando que era algo que no volvería a repetirse en mucho tiempo. Fuimos a ver a Hinault por sus méritos como campeón; que no eran pocos, precisamente.

Su palmarés en 1985 estaba prácticamente cerrado: sus cinco victorias en el Tour junto a sus tres Giros de Italia, sus dos Vueltas a España, los dobletes Giro-Tour y el Mundial de 1980. El maremágnum de victorias en carreras de un día, en ocasiones varias en una sola temporada, que en la actualidad quedan ensombrecidas bajo el interés obsesivo por el Tour: Giro de Lombardía, Lieja–Bastoña–Lieja, París–Roubaix, Amstel Gold Race, Gante–Wevelgem, Flecha Valona, el Gran Premio de las Naciones…

Pero más allá de tamaño palmarés —aunque no sea tan extenso como el de Eddy Merckx— estaba la forma en la que consiguió algunas de esas victorias: la épica Lieja bajo la nieve en 1980, el duelo de tres semanas contra Joop Zoetemelk en el Tour de 1979 y, cómo no, la brutalidad clínica con la que consiguió el título mundial en Sallanches. Algunos de los resultados de Hinault quedaron convertidos en una excentricidad por la imprudencia con que los logró: una victoria al esprint en los Campos Elíseos en 1982; un extravagante ataque junto a Zoetemelk para disputar un esprint cara a cara al final del Tour de 1979; la versión ciclista de ver quién tenía el atributo más prominente con Francesco Moser, y que tan de las manos se les fue durante la Lombardía de 1979.

Para los franceses Hinault era más que un mero ciclista. Era también un símbolo de La France qui gagne —una Francia vencedora—, en un momento en el que el país atravesaba por todo tipo de dudas fuera del mundo del deporte. El Tejón formó parte de una generación de oro de deportistas franceses cuyas carreras fueron prácticamente en paralelo, desde finales de la década de los 70 a principios de la de los 80: Michel Platini entre 1976-87, ganando los Mundiales de 1978, 1982 y 1986; Alain Prost, quien debutó en 1979 y ganaría su último gran premio en 1990; Yannick Noah, que pasó a profesionales en 1977 y ganó el abierto de Francia en 1983 y Wimbledon en 1985; Jean-Pierre Rives, el rubio y rebelde jugador de rugby salpicado de sangre que reinó desde 1975 hasta 1984 y recibió la Legion d’Honneur de manos de François Mitterrand junto a Hinault.

Sam Abt considera que aquellos triunfos llegaron en un momento complicado para Francia. «Desde finales de los 70 y durante todos los 80 hubo una crisis de confianza, una enorme fuga de capitales, nadie podía estar seguro ya de cuál era el lugar que Francia ocupaba en el mundo, o qué harían los socialistas. Cuando me mudé en 1971 era un país del segundo mundo; mi portero ni tan siquiera tenía frigorífico y mantenía la leche fresca sacándola fuera de la casa. No muchos tenían un coche. Así que un verdadero campeón sobresalía de verdad. Hinault parecía recubierto de teflón, nada podía detenerlo». El mentor de Hinault, Cyrille Guimard, no era, para nada, seguidor de Merckx —nunca se llevaron nada bien— y siempre coloca tanto a Anquetil como a Hinault por encima del Caníbal, incluso cree que Coppi también lo estuvo. Igualmente, aquellos que compitieron contra Hinault lo ponen en un pedestal, basándose en el daño que les infligía en la carretera. «Merckx fue el más grande, pero Hinault impresionaba más», reconoce Lucien Van Impe, quien disputó la victoria en el Tour tanto al Caníbal como al Tejón. «Jamás he visto una furia interior como la suya. Tenía la habilidad de ponerse al mando de la situación en una fracción de segundo».

«Físicamente, era superior a Merckx», es el veredicto de Joop Zoetemelk, otro de los que disputó el Tour a ambos. «Eddy quería ganarlo todo —critériums, pequeñas carreras, pruebas de seis días— pero Bernard era más razonable, comenzaba la temporada de manera más gradual, pero ganaba aquello que deseara. Bernard no buscaba ganar ocho etapas en un Tour; Eddy quería ganarlo todo: etapas, maillot verde, la montaña… Para mi gusto era demasiado avaricioso».

«Tenía un carácter completamente distinto al de los ciclistas que vinieron después, Miguel Indurain, Pedro Delgado, LeMond…», decía Robert Millar, quien presenció los primeros años de Lance Armstrong y los mejores de Bernard Hinault. «No corrían de la misma manera que él. A Hinault le podía interesar una carrera, o no interesarle, pero cuando le daba igual ganar se ponía a revolotear y te castigaba de vez en cuando, solo para que recordases que estaba ahí; con Greg o Miguel había veces que no sabías que estaban en carrera, pero con Hinault sí lo sabías, siempre. Era el tipo más impresionante de todos contra los que competí, incluido Lance», pensaba Millar. «Lance tenía la agresividad, pero Hinault tenía una argucia y una capacidad física superior. Seguramente habría descubierto la debilidad de Lance y lo hubiera derrotado».

Hinault tuvo que esperar hasta aquella época en que lo vi en Lisieux para lograr el cariño universal, tras sufrir una lesión que pudo acabar con su carrera y tras la derrota de 1984. A principios de los 80 estaba en algo parecido a una guerra fría con los medios de comunicación franceses, uno de los cuales describiría los Tours de 1978-82 —entre los que están las primeras cuatro victorias de Hinault en el Tour— como «los más aburridos de todo el periodo que siguió a la guerra». Hubo momentos en los que fue puesto en la picota por no seguirle el juego a la prensa, por adoptar el rol de anticampeón, desdeñando lo que lograba, «reduciendo el ciclismo internacional a la talla de una empresa provincial de medio pelo», de acuerdo con el periodista Olivier Dazat.

Guimard considera que la grandeza de un deportista depende de la manera en que él o ella juegan con las emociones de aquellos que lo contemplan; en su caso, Hinault provocaba una respuesta emocional mayor que la que provocaba Merckx, lo cual podía ser bien cierto entre los franceses. «La lógica deportiva no genera héroes. A partir de cierto nivel, si deseas que te amen ya no importará el número de victorias, ni su valor, sino las emociones que despierten, la manera en la que se desarrolla la trama y el papel que eliges tener en ella». Si la verdadera vara de medir la grandeza deportiva de un campeón es si se habla de él años después de que haya dejado de competir, Hinault saca matrícula de honor por su actuación en el que puede que sea el Tour más controvertido de la historia: 1986, su batalla «fratricida» con LeMond.

La carrera siguió un patrón: a lo largo de toda su carrera hubo momentos en los que Hinault dejaba la lógica a un lado y se dejaba llevar por las emociones. Mandaba todo plan a la basura y corría por el maldito placer de correr, como hacen los aficionados. A veces parecía destilar esa alegría genuina que se ve en el hombre obeso que esprinta contra su hijo adolescente para ver quien llega antes a la señal; todo aficionado al ciclismo puede identificarse con eso. Era algo que iba más allá de las estadísticas.

«Trabajar era estar siempre de pie, siempre frente a la misma máquina de metal, haciendo lo mismo, una y otra vez. Lo que hacemos —tanto usted como yo— es un juego», me dijo en 2014. «El ciclismo es un juego. C’est du bonheur. Para mí, competir siempre fue un juego. Puede doler, pero si duele es porque soy yo quien quiere que le duela, así de simple. Si hay algo que no quiero hacer, no lo hago».

«Jugar al póker es algo muy serio, porque puede tener una gran consecuencia financiera; pero para los demás es du bonheur, du plaisir. Incluso cuando no sale bien. Cuando las cosas no han salido bien hay que analizar el por qué. ¿Por qué no he ganado hoy? Porque hice alguna tontería, porque he competido fatal, porque no he entrenado lo suficiente. Es culpa de uno mismo, de nadie más. Jamás he culpado a nadie por mis derrotas. Son solo cosa mía. Y lo era cuando no era más que un crío, un júnior; siempre sentí ese placer».

Al preguntarle si ese deleite sigue acompañándolo, Hinault se limita a decir «siempre», añadiendo «jugar también es ganar. Demostrarse a uno mismo que es capaz de hacer algo diferente». Pero mantiene que es diferente de sentir esa absoluta necesidad de ganar que empujaba —sobre todo— a Eddy Merckx. «No veo las cosas exactamente de la misma manera que las veía él. Eddy quería ganarlo todo. Yo me limitaba a centrarme en cuatro o cinco objetivos a lo largo del año y con eso me bastaba. Pero si no los lograba no me quedaba nada contento. Me hacía a mí mismo esas preguntas: ¿por qué nos has ganado? ¿Qué errores has cometido? Gané muchísimas carreras más allá [de esos objetivos] solo porque quería divertirme». Su razonamiento es que lo importante era disfrutar con lo que hacía, no la victoria por sí misma. «Cuando se disputa una carrera uno está entre sus rivales, los vigila, a izquierda, a derecha, alrededor. Si alguien no está donde debe ¡bang!, se le ataca y se le elimina. La victoria es lo que llegará al final, como consecuencia».

«A Hinault no le motivaba el palmarés, sino darles la vuelta a las diferentes situaciones, luchar contra un adversario», piensa Philippe Bouvet, quien escribió en L’Équipe durante los años finales de Hinault. Ese es el motivo por el que no es una equivocación denominarlo «el último ciclista con un ardor verdadero», como escribiría Philippe Bordas en el libro Forcenés. «El paradigma de la exuberancia. El último en justificar el ciclismo como una manera de mostrarse diferente». Motivo por el que Bordas concluía: «La historia del ciclismo termina con Hinault».