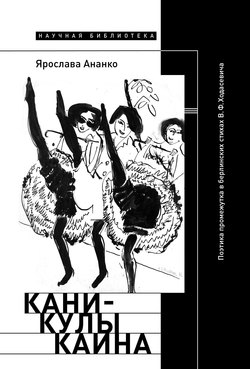

Читать книгу Каникулы Каина: Поэтика промежутка в берлинских стихах В.Ф. Ходасевича - Ярослава Ананко - Страница 6

ЭПИСТЕМЫ ПРОМЕЖУТКА

По праву современника: слепота и прозрение

ОглавлениеВ «Промежутке», как уже было прочерчено выше, Тынянов не только практически реализует актуальный запрос создания новой критики, но и пытается в данном, во всех смыслах этого слова, критическом дискурсивно-жанровом поле деформировать и трансформировать собственную «научную» дикцию, преодолеть ученую инерцию дефиниторного эссенциализма и остранить автоматизированную ориентировку на констатацию и объяснение готовых фактов. Статья «Промежуток» – это перезагрузка «системы» самого Тынянова, и терминологическое косноязычие этого отхода – временного выхода и выпада – оказывается во многом ценнее стабильной и самоуверенной речи «научных» статей формалиста. При этом экспериментально-вкусовая установка Тынянова ориентирована не на оценочную поляризацию «хорошего» и «плохого», а на оппозицию «старое» vs. «новое». По Тынянову, «стих стареет, как люди, – старость в том, что исчезают оттенки, исчезает сложность, он сглаживается – вместо задачи дается сразу ответ»79. В этом пассаже имплицитно предлагается определение промежутка как времени не «готовых» ответов, а динамичного вопрошания, поиска и сомнения. Маркером «критики» становится продуктивная предвзятость, на которую современник заявляет свои права:

Смоленский рынок в двухстопных ямбах Пушкина и Баратынского и в их манере – это, конечно, наша вещь, вещь нашей эпохи, но как стиховая вещь – она нам не принадлежит. / Это не значит, что у Ходасевича нет «хороших» и даже «прекрасных» стихов. Они есть, и возможно, что через 20 лет критик скажет о том, что мы Ходасевича недооценили. «Недооценки» современников всегда сомнительный пункт. Их «слепота» совершенно сознательна. (Это относится даже к таким недооценкам, как недооценка Тютчева в XIX веке.) Мы сознательно недооцениваем Ходасевича, потому что хотим увидеть свой стих, мы имеем на это право. (Я говорю не о новом метре самом по себе. Метр может быть нов, а стих стар. Я говорю о той новизне взаимодействия всех сторон стиха, которая рождает новый стиховой смысл.)80

Современник обладает двойным правом – на сознательную недооценку и на «свой стих» – собственный и свойственный, присущий промежутку. Синонимом современности становится своевременность. Только «современник» – читатель, поэт и критик, сведенные воедино в собирательном, коллективистском, соборно-революционном «мы» – может показать («указать пальцем»), что является «нашей» вещью, а что – нет. Так, «не-нашей» вещью оказывается стихотворение Ходасевича «Смоленский рынок» (1916) из книги «Путем зерна», с его (для Тынянова очевидной) отсылкой к Баратынскому81.

Обычно Тынянов употребляет личные и притяжательные местоимения первого лица множественного числа («мы», «наше») не в значении дистанцированного и анонимного академического «мы», а диалогически, для коммуникации с читателем. Несколько иная картина в «Промежутке»: здесь прослеживается чрезвычайно высокая концентрация посессивной прономинальности, выполняющей не диалогическую функцию, а идентификаторно-ограничительную. В «Промежутке» с самого начала акцентируется собственный статус современника, авторитетная легитимация своего критического голоса. Неоднократно повторяются формула «наше время»82 и ее вариации – «наш век», «наши дни», «наша эпоха»83. Субъект статьи увеличивает авторитет своего высказывания за счет расширения «я» до «мы», и это «мы» – не только «мы» общества и сообщества, но и той силы, которая выталкивает тех, кто ей не принадлежит. Этот жест исключения – существенная часть идентичности «мы». Тынянов списывает, вычеркивает Ходасевича из промежутка и одновременно, исключая, навязывает ему положение одиночки (а именно одиночки характеризуют промежуток). Будучи представителем промежутка – хотя бы по факту включения в статью Тынянова, – Ходасевич объявляется поэтом промежутка, в котором промежуток не нуждается.

Аргументативные ходы тыняновской «недооценки» кажутся парадоксальными, требуя объяснений, уточнений и оговорок. Они – вызов, на который формализмоведение пытается дать ответ, ставя новые значимые вопросы. Так, Евгений Тоддес, сравнивая критическую оценку стихов Ходасевича в «Промежутке» Тынянова и статью Мандельштама «Буря и натиск» (1923), определяет тыняновскую перспективу как позицию «будущника», мотивированную императивом литературной эволюции: Тынянов «сознательно переход[ит] в критической статье границу между эволюционным и оценочными аспектами»84. Тоддес замечает, что именно недостаточный эволюционный потенциал стихов Ходасевича становится для Тынянова ключевым критерием «недооценки», но при этом несколько упускает, что, с одной стороны, само слово «недооценка» получает у Тынянова не оценочное, а понятийное значение, а с другой – что сам автор «Промежутка» прямо проговаривает сомнительность своей «недооценки», то есть, косвенно, вообще (свою) способность современника оценить такое явление, как Ходасевич. Право современника на недооценку еще не означает его правоту.

При чтении «Промежутка» бросается в глаза, насколько скупо Тынянов касается поэтики Ходасевича, которая выступает не только и не столько автономным феноменом, сколько типологизированным примером. Возникает подозрение, что поэтика и фигура Ходасевича в оценке Тынянова – это не отдельная проблема, не суверенный случай промежутка, а лишь иллюстрация, наглядный образец определенного типа литературного поведения. Хотя и здесь все не так просто: знаменательно, что в рецензии на альманах «Петроград» (1923)85 Тынянов упоминает Ходасевича в одном ряду с Федором Сологубом, Михаилом Кузминым и Всеволодом Рождественским, все эти поэты и их поэтики по-разному иллюстрируют негативно коннотированную перфекционистскую статику86. Показательно, что Тынянов дискредитирует не «классицизм» определенного литературного поколения, а «классицизм» вообще. Все четверо из черного списка классицизма программно принадлежат разным генерациям и разным школам: символист, старик Сологуб (р. 1863), кларист и вольный постсимволист Кузмин (р. 1872), опоздавший постсимволист Ходасевич (р. 1886) и гумиленок Рождественский (р. 1895). Не поколение и не школа являются фактором, а поэтическая константа. Только Ходасевич из этой четверки удостаивается чести быть обсужденным в «Промежутке». И здесь опять же возникает вопрос: взят ли Ходасевич экземплярно (для показа статической поэтики готовых вещей) или потому, что он все-таки отличается от других классицистов-совиновников? Или же Ходасевич включен в «Промежуток» как единственный автор из обозначенного ряда, который в этот момент находился вне России, и своим включением Тынянов расширяет географию русской поэзии 1920‐х годов и радиус своего обзора, параллельно блюдя завет репрезентативности?

В любом случае Тынянову в Ходасевиче интересна и другая прототипичность, проговоренная через закамуфлированное сравнение с Тютчевым. Для Тынянова и Ходасевич, и Тютчев – поэты-дилетанты. То, что колоссальный эволюционный потенциал дилетантизма не виден современникам, Тынянов впоследствии обозначит в статье «О литературной эволюции» опять-таки на примере Тютчева. Дилетантизм, по Тынянову, остается понятием оценочным, его историко-литературное значение высокомерно принижается с точки зрения старомодной науки. Дилетантизм, который современнику с его предубеждениями кажется тривиализацией, «разложением» литературы, на самом деле «преобразует литературную систему»87. Но увидеть и зафиксировать эволюционный потенциал дилетантизма возможно только постфактум, из диахронического завтра. Пока же, синхронически, Тынянов признает свою «сознательную слепоту современника» и переадресует потомкам возможность по достоинству оценить эволюционное значение Ходасевича. При этом «сознательная слепота» – очередной квазиоксюморон в веренице тыняновских отходов88.

В письме к Шкловскому от 25 мая 1924 года Тынянов, выворачивая аналогию Ходасевич – Тютчев наизнанку, замечает, что «Тютчев был для Пушкина Ходасевичем»89. В свете тютчевского субстрата в тыняновском моделировании Ходасевича напрашивается вопрос, не является ли эта параллелизация попыткой придать стихам Ходасевича статус «стихотворений, присланных из Германии» – так называлась подборка стихов Тютчева, опубликованная в пушкинском «Современнике»90. При этом перекличка «Современника» 1836 года с «Русским современником» за 1924 год («Промежуток» был опубликован в четвертом номере) придавала игре в историко-литературные аналогии еще больший азарт (первое название «Промежутка» было «Высокая игра»)91.

«Тютчевская» несовременность Ходасевича становится топосом, по крайней мере в устах Шкловского. Так, в третьем номере «Русского современника» выходят статья Шкловского «Синхронисты и современники» и рецензия Бориса Томашевского на книгу Ходасевича «Поэтическое хозяйство Пушкина»92. Соседство с Ходасевичем и другими авторами номера озадачило и смутило Шкловского. По его собственному свидетельству, в письме в редакцию он «выразил удивление тому, что оказался современником Тютчеву и Пруткову, не отрицая самого факта, но категорически отрицал свою одновременность с Абрамом Эфросом и Ходасевичем, утверждая, что это только хронологическая иллюзия»93. Шкловский гротескно форсирует тыняновскую оценку Ходасевича из «Промежутка». Современность Ходасевича – «хронологическая иллюзия» промежутка, интегральный курьез синхронии94.

Диссонансы синхронии и диахронии обнажают зазор между по определению ангажированной перспективой современности и эволюционной оптикой. По мнению Мариэтты Чудаковой, критические статьи Тынянова («Литературное сегодня» и «Промежуток») обозначили тогдашние представления формалистов о том, как «должна бы оцениваться эта [современная] литература <…> при допущении, что она <…> управляется законами литературной эволюции»95. Однако исследовательница отмечает, что формалисты (и в том числе Тынянов) в своих критических подходах (отходах) к современной литературе «абсолютизировали, излишне стабилизировали» и тем самым «сузили» возможности собственной концепции96. Литературная эволюция предполагает динамику и постоянное обновление за счет периферии, и, «будучи не только научной школой, но и литературной группой», формалисты в критике сделали ведущей ставку на собственные вкусы, с присущим им игнорированием консерватизма и тотальной установкой на обновление97. Чудакова упрекает формалистов в том, что они не разглядели набиравшую в эти годы обороты подмену «инерции изменения» – «инерцией подавления» и бессознательно, упиваясь собственной авторитетностью, начали работать на благо последней98. На примере критически-реалистического романа, который Тынянов отвергает как жанр устаревший, автоматизированный и не востребованный современностью, Чудакова – не без легкого, но чувствительного диссидентского укора – показывает, как опоязовская критика непроизвольно вторила и помогала репрессивно-дидактическому официозу искоренять из текущей литературы опасные и неугодные жанровые формации, придавая подспудно научную авторитетность официальной позиции99. Исследовательница упоминает тыняновское важное замечание о колоссальном эволюционном значении дилетантизма и эпигонства для литературы 1820–1830‐х годов в статье «О литературной эволюции»100, но тут же подчеркивает, что Тынянов никак не переносит эти воззрения на современность в своих критических статьях101.

Исследователи пытаются поймать Тынянова на слове, уличить его в противоречиях. Так, несогласованность между «честным художественным вкусом» Тынянова и «нормативной групповой историко-литературной доктриной» в «Промежутке» отмечает Омри Ронен102. Мичиганский исследователь исходит из несоответствия между пассажем о сознательной недооценке Ходасевича в «Промежутке» и статьей Тынянова «Георгий Маслов», характеризующей стилизацию под пушкинский стих позитивно, как «повторение и отблеск старого на новом фоне»103. Ронен суммирует, что Тынянов «противопоставлял и предпочитал стилизацию тому, что делал Ходасевич»104. Для вышеобозначенной дискуссии вокруг (недо-)оценки Ходасевича в «Промежутке» конфликтной точкой является добровольное признание Тынянова в сознательной слепоте. Симптоматично, что участвуют в этой дискуссии преимущественно исследователи формализма, для которых оценочные «искажения» тыняновской «научной» оптики являются по меньшей мере поводом для недоумения. Несогласованности в тыняновском тексте порой даже вызывают эмоциональные реакции со стороны исследователей. По-своему импульсивен, например, следующий выпад Омри Ронена: «Упрек Тынянова, „есть у Ходасевича стихи, к которым он сам, видимо, не прислушивается“, может быть в данном случае переадресован самому критику»105. Парадоксальным образом, тыняновское признание в слепоте оказалось заразительным и спровоцировало дальнейшие укоры в тыняновской слепоте со стороны исследователей.

Кроме того, критика тыняновских (недо)оценок нередко ведется с позиций, рассматривающих «Промежуток» как более или менее успешное практическое приложение к «Проблеме стихотворного языка» или «Литературной эволюции»106. В этих суждениях «Промежуток» непроизвольно маргинализируется и если не дискредитируется, то во многом лишается самостоятельной ценности. Тыняновское признание в предвзятости и недооценке искушает исследователей (и меня в том числе) быть предвзятыми в отношении к «Промежутку», и это лишний раз доказывает до сих пор актуальную – «современную» – полемичность тыняновской статьи. При этом мы говорим и спорим с Тыняновым из «будущего» – со знанием того, что потомки, как и предсказывал Тынянов, Ходасевича оценили сполна. Пристрастный, сознательно слепой Тынянов оказался на редкость прозорлив.

Тыняновская критика Ходасевича не ограничивается признанием «сознательной слепоты», отрицающей ценность Ходасевича, хотя, казалось бы, на этом можно было бы поставить точку. В последнем абзаце своего скупого «отхода» о Ходасевиче Тынянов конкретно обозначает отдельные удачные, на его взгляд, стихи поэта и сопровождает их кратким, но емким комментарием, который носит скрытый рекомендательный характер:

А между тем есть у Ходасевича стихи, к которым он сам, видимо, не прислушивается. Это его «Баллада» («Сижу, освещаемый сверху…») со зловещей угловатостью, с нарочитой неловкостью стиха; это стихотворная записка: «Перешагни, перескочи…» – почти розановская записка, с бормочущими домашними рифмами, неожиданно короткая – как бы внезапное вторжение записной книжки в классную комнату высокой лирики; обе выпадают из его канона. Обычный же голос Ходасевича, полный его голос – для нас не настоящий. Его стих нейтрализуется стиховой культурой XIX века. Читатель, который видит в этой культуре только сгустки, требует, чтобы поэт видел лучше его107.

Тынянов упоминает два стихотворения – «Баллада» и «Перешагни, перескочи…» – из сборника «Тяжелая лира»108. Из этой же книги стихов – упомянутая нами выше цитата-аллюзия к стихотворению «Не матерью, но тульскою крестьянкой…» (формула «завещанный веками»), а «Смоленский рынок» восходит к сборнику «Путем зерна»109. Таким образом, можно предположить, что к моменту написания статьи материалом Тынянова была в первую очередь «Тяжелая лира», а во-вторых, старые стихи поэта. Единственным стихотворением из будущей «Европейской ночи», которое Тынянов точно знал, является «С берлинской улицы…»: оно было опубликовано в альманахе «Петроград», на который он в 1923 году написал рецензию. Некоторые тексты будущей «Европейской ночи», опубликованные на момент написания статьи, были Тынянову теоретически доступны, но даже если и прочитаны, то в любом случае не учтены. Упрекать в этом Тынянова непродуктивно хотя бы потому, что Тынянов в своей статье присмотрелся к самой актуальной и законченной, цельной книге («Тяжелая лира»). Впрочем, уже точно зная как минимум отдельные тексты «Европейской ночи» и заметив произошедшие изменения в поэтике Ходасевича (о чем речь далее), он не изменил свой пассаж о Ходасевиче, переиздавая «Промежуток» в книге «Архаисты и новаторы» (1929)110. Это еще раз позволяет предположить, что Ходасевич является для Тынянова не только и не столько «случаем», сколько поводом для демонстраций своих концептов.

Процитированную выше хвалебную часть заметки Тынянов начинает с риторического лукавства – перекодировки и переадресовки своей «слепоты» – Ходасевичу. Он полуупрекает Ходасевича в глуховатости («не прислушивается») и – косвенно – в «недооценке» Ходасевичем своих собственных стихов, на которые следовало бы обратить внимание. И если тыняновская слепота современника эволюционно продуктивна, то слепота Ходасевича – негативная, тупиковая, причем это слепота не только писателя, но и читателя. Как читатель Ходасевич видит в стиховой культуре XIX века только готовые шаблоны канона и, соответственно, и как поэт работает с неподвижным каноном, хотя требуется, «чтобы поэт видел лучше»: лучше читателя. Поэтому Тынянов ценит не те тексты Ходасевича, в которых он репродуцирует свои чопорные читательские и поэтические представления о классичности, а те, в которых он от них отступает, делает шаг назад в свою поэтическую лабораторию. Выделенные Тыняновым стихотворения «Баллада» и «Перешагни, перескочи…» документируют следы автопоэтологической ревизии, ценной в промежутке. В них тематизируется и реализуется неготовость, несделанность стиховой еще-не-вещи. В этих стихотворениях Ходасевич делится опытом автодемонтажа, готовым вещам предпочитая по-розановски беглые, черновые наброски, домашние, интимные, дневниковые отрывки из записной книжки поэта, снимки-свидетельства (не) рождающегося, (не) получающегося, еще не оформленного текста111.

Борьба с собственным каноном как одна из базовых характеристик промежутка – вот что делает поэта причастным современности, и Тынянов постоянно напоминает об этом на протяжении всей статьи. Так, Маяковский получает особый статус в промежутке потому, что «не может успокоиться на своем каноне»112. Поэтам, попавшим в плен своей темы, Тынянов приводит «веселый пример Гейне», «вырвавшегося на свободу из канона собственных тем»113. Так и некоторые редкие тексты Ходасевича «выпадают из его канона». Выпад – это искомое смещение. В самом слове «выпад» присутствует схожая и смежная «отходу» и «выходу» кинетическая полисемантика, и не случайно это метафорическое понятие, примененное к Ходасевичу, становится одним из ведущих в статье «Литературный факт», где оно появляется в контексте разговора о критике. Критика пушкинской эпохи оценила легкость «Руслана и Людмилы» «как выпад из системы, как ошибку, и опять это было смещением системы»114. С одной стороны, «выпад» – выпадение из системы, с другой – наступательный прием, эскападная инвектива, провокация самого (авто)смещения – вот в чем таится потенциал современности и своевременности – Пушкина, Маяковского или Ходасевича115.

Выделяя потенциал Ходасевича, Тынянов остается верен намеченному выше сопоставлению Ходасевича и Тютчева, обоих объединяет дилетантизм и перефункционализация фрагмента. Незадолго до «Промежутка» в статье «Вопрос о Тютчеве» (1923) Тынянов разработал теорию фрагмента (отрывка) как легализованного Тютчевым особого поэтического жанра – продукта «разложения монументальных форм XVIII века»116. Упоминание об «отрывочности Тютчева» как о результате его «литературного дилетантизма» появляется и в самом «Промежутке»117. Ирена Ронен точно замечает, что похвалы Тынянова нужно рассматривать как «попытку направить Ходасевича по линии мелких жанров, фрагментов»118.

Эта критическая рекомендация становится еще более очевидной при сравнении «Промежутка» с так называемой «немецкой версией» статьи. В 1925 году «Литературное сегодня» и «Промежуток» были объединены Тыняновым в общий конспект и опубликованы на немецком языке в берлинском журнале «Der Querschnitt»119. В так называемую «немецкую версию» был включен и существенно сокращенный и переработанный пассаж о Ходасевиче:

Его [Есенина] стихи означают возвращение к сглаживанию, опошлению стиха – после той напряженной работы, которую проделали символисты и футуристы.

В этом смысле В. Ходасевич занимает намного более благоприятную позицию; этот поэт обращается к пушкинской культуре стиха как к культуре большой глубины и значительности. И все же он сильнее там, где переходит границы традиции.

Такова его «Баллада» – зловещая и предостерегающая, написанная намеренно угловатым языком, с той «неумелостью», которая ценнее легкости; то же относится к его «Окнам во двор» (Париж), где, сменяя друг друга, перед глазами поэта мелькают сцены, напоминающие своей грубостью балладную манеру Гейне120.

В переработанной и переосмысленной версии случаи Есенина и Ходасевича, как и в оригинале «Промежутка», следуют друг за другом и риторически связываются, но на этот раз Тынянов не столько критически объединяет их, сколько сопоставляет и противопоставляет. Евгений Тоддес полагает, что большинство тыняновских «негативных оценок» Ходасевича было убрано из немецкой версии, потому что Тынянов счел их, «по-видимому, неуместными для немецкоязычной аудитории»121. Возможно, Тоддес частично прав и сокращение и сглаживание Ходасевича связано с адаптацией «Промежутка» для немецкого читателя, не посвященного в нюансы поэтологической полемики 1924 года. Но в то же время это не только сокращение: в немецкой версии «Промежутка» Тынянов упоминает стихотворение Ходасевича «Окна во двор», текст из будущей «Европейской ночи», и это позволяет высказать гипотезу, что Тынянов за год, разделяющий выход русской и немецкой версии «Промежутка», несколько поменял свое мнение о Ходасевиче. Дело в том, что «Окна во двор» к моменту публикации перевода тыняновской статьи в «Der Querschnitt» выходили дважды: в эмигрантском журнале «Современные записки» и в «Русском современнике», как раз в том самом номере, в котором был впервые напечатан тыняновский «Промежуток»122. То есть, по всей видимости, «Окна во двор» Тынянов впервые прочел уже после публикации своей статьи. В немецкой версии «Промежутка» Тынянов акцентирует, что стихи Ходасевича написаны за границей – в Париже, – и, соответственно, представляет Ходасевича как русского поэта за рубежом. При этом в немецкой версии тютчевская линия ходасевичского статуса расширяется и «германизируется». На этот раз Тынянов награждает Ходасевича сравнением с Гейне. Из уст автора статьи «Тютчев и Гейне» и убежденного гейнелюба Тынянова это сравнение звучит не только как неслыханная похвала123

79

Там же.

80

Тынянов 1977: 173.

81

См. Ронен 2005: 521. Омри Ронен также указывает на то, что «разбор вопроса о Ходасевиче <…> у Тынянова <…> приметно заострен против известных высказываний Андрея Белого» (Ронен 2005: 520). Имеются в виду статьи Белого о Ходасевиче «Рембрандтова правда в поэзии наших дней» (1922) и «Тяжелая лира и русская лирика» (1923). Эта косвенная полемика Тынянова с Белым была подхвачена современниками: Вейдле в 1928 году противопоставляет «враждебную» оценку стихов Ходасевича в «Промежутке» дружелюбным и одобрительным отзывам Белого (Вейдле 1989: 148). В обеих статьях Белый параллелизирует как отдельные «приемы» Баратынского и Ходасевича, так и их место в каноне русской литературы. О поэзии пушкинской эпохи в лирике Ходасевича см. Богомолов 1991.

82

См. Тынянов 1977: 168, 187, 191, 195.

83

См. там же: 169, 172–174.

84

Тоддес 1986: 92.

85

Тынянов 1923. О том, что рецензия на альманах «Петроград» стала одним из подступов к «Промежутку», см. Тоддес, Чудаков, Чудакова 1977: 456.

86

См. Тынянов 1977: 142.

87

Там же: 271.

88

Отдельного разговора, выходящего за рамки данной работы, заслуживает полисемия понятия сознательности. Помимо значения намеренной, интендированной осознанности, оно работает и с аллюзиями к топосу «революционной сознательности». Эта идеологически маркированная «сознательность», в свою очередь, напрямую связана с фигурой «современности», опять же понимаемой коллективистски, в качестве принадлежности к революционному или лояльному по отношению к революции «мы».

89

Цит. по: Тоддес 1986: 101.

90

См. Тютчев 1836a, 1836b, 1837.

91

Первые упоминания о готовящейся статье (будущем «Промежутке») Тынянов сделал в анкете в июне 1924 года (см. Тоддес, Чудаков, Чудакова 1977: 471).

92

См. Шкловский 1924 и Томашевский 1924.

93

Шкловский 1990: 370.

94

Ирена Ронен в своей статье «Вкусы и современники» фокусирует сложные отношения между формалистами и Ходасевичем. Развивая концепцию литературной синхронии Романа Якобсона, исследовательница предлагает ввести для обозначения схождения и расхождения вкусов в одном поколении лингвистические понятия конвергенции и дивергенции. Ронен (2004: 202–203) отмечает, что если при отборе классиков для литературоведческих работ вкусы Ходасевича и формалистов конвергентны, то при оценке современного литературного процесса они категорически расходятся.

95

Чудакова 1998: 391.

96

Там же: 395.

97

Там же.

98

Там же: 389.

99

См. там же: 392–395.

100

См. Тынянов 1977: 271–272.

101

См. Чудакова 1998: 395.

102

См. Ronen 2005: 521.

103

Тынянов 1977: 137.

104

Ronen 2005: 521.

105

Там же: 522.

106

См. Тоддес, Чудаков, Чудакова 1977: 472.

107

Тынянов 1977: 173.

108

Ходасевич 1922.

109

Ходасевич 1920.

110

Тынянов 1929.

111

Интересен в данной связи комментарий Романа Лейбова (2006) к тыняновскому образу «вторжения записной книжки в классную комнату высокой лирики» (Тынянов 1977: 173). Лейбов предполагает в данном случае сознательную параллелизацию претекстов из Василия Розанова и Зигмунда Фрейда у Тынянова и генеалогически относит пассаж о классной комнате к эпизоду из Фрейда, «где подавленная часть личности, выдворенная из аудитории, хулиганит в коридоре и колотится в двери, выкрикивая ерунду и мешая ученому профессору читать лекцию». Выявляя фрейдистский подтекст тыняновского сравнения, Лейбов вкладывает в замечание опоязовца инвективный намек на подавляемое Ходасевичем желание обновить свою поэтику.

112

Тынянов 1977: 178.

113

Там же: 174.

114

Там же: 255–256.

115

В связи с семантическими амплитудами «выпада» см. также статью Мандельштама (1924, 1993) «Выпад» того же 1924 года.

116

Тынянов 1977: 42.

117

Там же: 187.

118

Ронен 2004: 206.

119

Tynjanoff 1925.

120

Перевод цит. по: Тынянов 1995–1996: 98. См. с некоторыми расхождениями в оригинале: «Seine Verse bedeuten eine Rückkehr zur Verflachung des Verses, nach der straffen Arbeit, welche die Symbolisten und Futuristen am Verse geleistet haben. / In diesem Sinne nimmt W. Chodassewitsch eine viel günstigere Stellung ein; ein Dichter, der sich der Vers-Kultur Puschkins zuwendet, da diese Kultur von größerer Tiefe und Bedeutung ist. Trotzdem sind seine Arbeiten da von wert, wo er über die Grenzen des traditionellen Gesetzes hinausgeht. / So ist seine „Ballade“ böse und warnend, mit gewollter Eckigkeit der Sprache geschrieben, mit einer Ungewandtheit, die wertvoller ist als Leichtigkeit; das gleiche gilt für sein „Fenster in den Hof“ (Paris), in dem die vorbeihuschenden Szenenbilder in ihrer Schroffheit irgendwie an die Balladenmanier Heines erinnern» (Tynjanoff 1925: 435).

121

Тоддес 1995–1996: 89.

122

См. Ходасевич 1924a и 1924b.

123

См. Ронен 2004: 205.