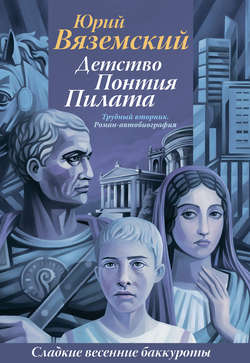

Читать книгу Детство Понтия Пилата. Трудный вторник - Юрий Вяземский - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть первая

Кесарю – кесарево

Глава вторая

Третий лишний

ОглавлениеI. Я плохо спал этой ночью. Я часто просыпался и два раза, помню, вставал с ложа, чтобы попить воды, хотя обычно никогда не испытываю жажды по ночам. Поэтому когда я встал в третий раз, я и не думал, что сплю: я лишь удивился, когда, откинув полог, оказался не в спальном помещении Иродова дворца, а в тесном и полутемном атриуме, возле имплувия, напротив очага. Точнее, между мной и очагом был имплувий с дождевой водой, и я был по одну сторону, а очаг – по другую.

Было, повторяю, довольно темно. Но, всматриваясь в окружающую обстановку, я довольно быстро понял, что нахожусь в том самом доме, в котором я родился, на севере Испании, в Леоне. И вот слева от меня дверь, которая вела в комнату моего отца (единственное помещение с дверью), а напротив, за бассейном с водой, – очаг и ниша в стене, в которой висели восковые маски моих предков.

Но когда затем я посмотрел направо, то увидел колонну возле имплувия и удивился, потому что колонн в нашем леонском доме не было.

И тут вдруг больше стало света, и я увидел, что прежний очаг исчез, а вместо него явилось полукруглое сооружение, похожее на алтарь, со впадиной для разведения огня наверху и с отверстием внизу, через которое вытекают возлияния, а также кровь приносимых жертв. И ниша с восковыми масками исчезла, а вместо нее стоит дубовый резной шкаф, в котором эти маски хранились у нас в Кордубе. «Ну точно, – подумал я, – в Кордубе у нас и колонны были, и домашний алтарь был сооружен, и предков переселили в шкаф, а под каждой восковой маской была сделана торжественная надпись. Значит, я уже не в Леоне, а в Кордубе».

И только я так подумал, как раздвинулись стены и потолок, и каменный имплувий превратился в широкий мраморный бассейн с фонтаном. По другую сторону бассейна передо мной предстало уже целое святилище, с бронзовыми статуями и фресками на стене, с алтарем из благородного розового гранита – точь-в-точь как я велел соорудить на моей приморской вилле. «Но шкафа с масками тут быть не должно, – подумал я. – Шкаф стоит у меня в кабинете. Кто, вопреки моим указаниям, перенес его в святилище и поставил среди статуй и фресок?»

И стоило мне так подумать, как дверцы шкафа растворились, и я увидел маски, которые теперь будто светились изнутри.

Вернее, не так, не в той последовательности, хотя эта самая последовательность была почти мгновенной. Сначала гранитный алтарь словно сам собой увился цветами. Затем в воздухе запахло ладаном, и тотчас в середине алтаря вспыхнул яркий огонь. Тогда-то тяжелые двери шкафа стали раскрываться. И сперва из мрака на свет выпрыгнул белый олененок. И лишь затем в черной глубине шкафа таинственно и необъяснимо засветились восковые маски.

Словно чьи-то невидимые руки сняли эти маски с крючков, на которых они висели в шкафу, и понесли к бассейну.

Вернее, не так. Как только маски начали свое движение в мою сторону, дверцы шкафа превратились в широкие ворота (к сожалению, не помню: роговыми они были или из слоновой кости). И по мере того, как маски приближались, я видел, как за ними словно сгущалась темнота и маски как бы обретали тела, превращаясь в восковые фигуры.

А когда они приблизились к краю бассейна, мрамор его будто растворился в воде; бассейн удлинился, расширился и стал рекой, в которой потекла черная вода – вернее, черно-розовая.

У берега оказалась лодка, а в ней старик-перевозчик. Он легко подхватывал статуи и без всякого усилия переносил их в лодку. И едва лодка отчалила от берега и поплыла в мою сторону, я стал всматриваться в перевозчика, потому что мне вдруг показалось, что это – не мужчина, а женщина, и что эта старуха удивительно похожа на ту старую колдунью, с которой я когда-то встретился в Гельвеции… (Я никогда тебе о ней не рассказывал, хотя вспоминал о ней чуть ли не в каждое полнолуние…)

И вот лодка причаливает к моему берегу, и статуи сами начинают выходить из нее.

Вернее, они теперь уже не статуи, а как во время похоронной процессии, когда живые люди надевают на себя маски, сделанные из раскрашенного воска и представляющие собой портреты ларов и манов – предков усопшего.

Такими они выходили из лодки и ступали на берег. Но уже через несколько шагов маски их будто врастали в лица, искусственные цвета становились естественными… Не знаю, как это описать, но когда они подступили ко мне и выстроились полукругом, это были уже словно живые люди, не в масках, а с обычными лицами.

И слева, на большем отдалении, чем остальные, стоял, как я догадываюсь, мой прапрадед, Луций Понтий Гиртулей, потому что на нем был самнитский плащ и какие-то странные сандалии, которых я никогда не видел ни на римлянах, ни на испанцах.

А справа от него – чуть ближе ко мне – стоял мой прадед; тут уже и догадываться не надо было, потому что ноги у него были несколько искривлены от постоянного сидения на лошади и в правой руке он держал золотой дротик, пожалованный ему божественным Юлием, – Квинт Понтий Гиртулей, самим Цезарем прозванный Пилатом.

А еще дальше вправо и еще ближе ко мне, во всаднической тоге, которую он почти никогда не снимал с себя, стоял мой дед, Публий Понтий Пилат, обласканный божественным Августом и им возведенный в сословие всадников.

А с правого края, совсем близко ко мне, был мой отец, на которого я боялся смотреть, потому что лицо у него было залито кровью, вместо левой руки из плеча торчал кровавый обрубок.

И тут мой прапрадед, Луций Гиртулей, как мне показалось, укоризненно на меня глядя, ласково произнес: «Вспомни».

И следом за ним прадед, Квинт Понтий Пилат, тряхнув своим золотым дротиком, призывно воскликнул: «Будь достоин!»

И дед мой сурово прибавил: «Служи вечному!»

Отец же призывно протягивал ко мне оставшуюся руку, губы его, испачканные в крови и песке, беззвучно шевелились, глаза с болью и надеждой, со страхом и нежностью смотрели на меня. Видно было, что он порывается что-то сказать мне – но я не слышу, пытается предостеречь меня – но я не понимаю, хочет остановить, удержать, уберечь – но у него не получается…

Тут я проснулся у себя на ложе. Но, веришь ли, далеко не сразу понял, что предки мне явились во сне. Так явственно и призывно звучали у меня в ушах их напутствия.

II. И вот, словно повинуясь требованию-просьбе моего прапрадеда, я, лежа в постели, принялся вспоминать, как говорится, «от яиц до яблок». Начал с древних времен: с Самнитской войны и Кавдинского ущелья, в котором отличился Гай Понтий сын Геренния. Затем перешел на разделение рода на четыре различных клана: Телесинов, Гиртулеев, Венусилов и Неполов. Потом мысли мои перелетели на Марсийское восстание, на знаменитую битву при Коллинских воротах, в которой прославился Авл Телесин. После вместе с Квинтом Серторием и моим прапрадедом я мысленно отправился в Испанию, вспоминая о доблестных деяниях Луция Понтия Гиртулея, о его гибели, о чудесном спасении его младшего сына, Квинта Гиртулея, моего прадеда.

Я долго вспоминал историю моего рода. А потом вспомнил, как я ее тебе поведал – в Риме, на Эсквилине, в садах Мецената. Помнишь? Это был тот редкий случай, когда ты молча и с интересом слушал мое повествование. Если забыл, так я тебе напомню, если представится случай, и ты заинтересуешься (см. Приложение 1).

Но не сейчас. Потому что, задумавшись о превратностях Фортуны, я в воспоминаниях своих перемахнул вдруг с убийства Сертория на свое собственное рождение.

III. Я однажды признался тебе, но ты не поверил. Я сказал тогда, что помню себя с младенчества, буквально с первого дня своего появления на свет.

Теперь скажу более: мне кажется, что я себя и до своего рождения помню. Тело мое обвивала змея, и эта змея постепенно ужесточала свои объятия, с живота передвигалась на грудь, с груди на шею и на горло; дышать мне становилось все труднее и труднее, и если бы мне не удалось просунуть руки между горлом моим и телом змеи, я бы, наверное, задохнулся. Обороняясь руками, я попытался в темноте нащупать голову змеи, чтобы, сжав ее, как она меня сжимала, освободиться. И тогда змея пребольно ужалила меня в правую руку. Я рванулся вперед, и тут мне словно огнем опалило глаза, а горло будто залило расплавленным металлом…

(Когда я подрос, я стал расспрашивать домочадцев, и Лусена подтвердила, что, появившись на свет, я был весь обмотан пуповиной и действительно защищался от удушья ручонками, а правая ладонь у меня была поранена, что очень удивило акушерку.)

И вот, когда мои глаза вполне привыкли к свету этого мира, когда запоздалым криком мне удалось вытолкнуть из горла липкую горячую смесь, и я начал дышать, я увидел, что надо мной склонилось много людей.

И прежде всего запомнил лицо мужчины. Лицо это было растерянным и каким-то, я бы сказал, брезгливым. От мужчины пахло чесноком и потом. (Я, разумеется, не знал тогда, что означают эти запахи, но запомнил их на всю жизнь, и когда от кого-то пахло потом и чесноком, память моя всегда возвращалась к облику отца, склонившегося надо мной в первые минуты моей жизни.)

Второе лицо, на которое я обратил внимание, принадлежало молодой женщине. Женщина эта лучисто улыбалась и одновременно горько плакала. Лицо у нее было радостным и в то же время каким-то униженно виноватым. Волосы ее были собраны на затылке, намотаны на палочку, и с этой палочки падали на плечи складки черной вуали. Я помню, женщина потянулась ко мне. Но другая женщина, очень широкая и высокая, чуть ли не ударила ее по рукам, выхватила меня (не помню, где я лежал: может быть, на столе, а может быть – уже в кроватке), подняла, как мне показалось, высоко вверх, к самому потолку, а потом опустила к себе на грудь; вернее, словно окунула меня в свою грудь, погрузила в широкое ущелье между жаркими и мягкими холмами, пахнущими молоком и жизнью.

Первую женщину звали Лусеной, и на тот момент она была рабыней моего отца. А та, что сердито отняла меня и утопила в своей груди, – эту женщину наняли как мою первую кормилицу. Но кормила она меня недолго: дня три или четыре, пока не подыскали другую кормилицу; неприязненного отношения к Лусене, а тем более грубого с ней обращения, отец никогда и никому не прощал.

То есть я хочу сказать, что эту первую свою кормилицу я мог увидеть и запомнить лишь в первые дни своей жизни. Потому что выгнали ее со скандалом и старались о ней не вспоминать. Так что, когда я подрос и стал расспрашивать домочадцев о кормилице с большой грудью, все весьма удивились: «кто тебе мог рассказать? действительно, первые дни кормила тебя одна крестьянка, у которой даже прозвище было «Грудь»… Никто, разумеется, не поверил, что я мог ее запомнить, и на всякий случай наказали одну из рабынь, которая считалась самой болтливой в хозяйстве.

Даже Лусена не поверила в то, что я помню самый день своего рождения, хотя ей были известны мои способности.

Не знаю, заметил ты это или не заметил, но с раннего детства мне были присущи два несомненных качества, два, если угодно, врожденных дара: наблюдательность и великолепная память. Другими способностями, которыми Фортуна с такой щедростью наделила тебя, Луций, – я ими даже в малой степени не обладал.

Может статься, они изначально и мне были предписаны, но тяжкие роды моей несчастной матери свели их на нет или придушили до поры до времени.

Ну вот. Я так и знал. Никто из слуг не посмел, конечно, войти в мои спальные покои. А этот наглец Эпикур ввалился и набросился: завтрак давно накрыт, горячие закуски остывают!.. Конец воспоминаниям! Когда хочется вспомнить и начнешь вспоминать нечто важное, всегда люди и дела прерывают и не дают сосредоточиться.

IV. Не уверен, что тебе известна история моих родителей. Но даже если наводил справки и известна, вспомню и сообщу тебе, Луций, что отец мой, Марк Понтий Пилат Гиртулей, женился на моей матери Вибии не по собственной воле и не по своему выбору. Жену для него выбрал и велел жениться его отец и мой дед, Публий Понтий Пилат. В клане Гиртулеев вообще – и в ветви Пилатов, в частности – всегда придавали большое значение семейным отношениям и родственным связям. Так что когда мой дед решил, что настало время женить своего третьего сына – моего будущего отца, он вызвал его к себе в Цезаравгусту и объявил, что долго и тщательно разыскивал и, наконец, подыскал для него жену в колене Нарбонских Гиртулеев.

Ты помнишь? Я рассказывал тебе, что два старших сына Луция Гиртулея, Тит и Гай, еще до смерти Сертория были отправлены эмиссарами в Галлию (см. Приложение I. XXXVI) и там с течением времени основали две ветви Галльских Гиртулеев – Нарбонское и Лугдунское. У Гая Гиртулея, который поселился в Нарбоне, был сын Маний, у того был сын Вибий. Так вот, у этого Вибия, который жил уже не в Нарбоне, а в Массалии, старшей дочерью была Вибия Сервия – молодая и, как говорят, весьма привлекательная девушка. Эту Вибию из Массалии Публий Понтий и предложил в жены своему сыну. А мой будущий отец, как мне потом рассказывали, сперва безразлично пожал плечами, потом покорно склонил голову и ответил: «Ну что же, жениться – так жениться. Тем более, ты говоришь, долго и тщательно разыскивал».

Брак между Марком Пилатом и Вибией Сервией был заключен в консульство Гая Цензорина и Гая Азиния. (Но поскольку я помню, что тебя всегда раздражало это «консульское» летосчисление, то специально для тебя уточняю: в семьсот сорок шестой год от основания Рима, когда божественный Август провел перепись, учредил третью чистку сената, и когда пошел первый год германской войны Тиберия.) Свадьба была торжественной – настолько торжественной и пышной, насколько можно было организовать у нас в Испании. Разумеется, она состоялась не в Леоне, где уже тогда служил и командовал конной турмой мой будущий отец, а в Цезаравгусте, где дед мой в то время был одним из руководителей города. Из Тарракона прибыл жрец богини Ромы. Со всех концов Испании, из обеих Галлий и даже из Африки съехались многочисленные представители клана Гиртулеев. Из Гадеса прибыл старший брат Публия, Квинт Понтий Пилат Младший, который в ту пору почитался главным в колене Пилатов. Из Тарракона приехал Децим Пилат Гиртулей – главный Пилат в Ближней Провинции. Разумеется, бракосочетание было совершено по обряду конфарреации, то есть самому благочестивому и торжественному обряду: с присутствием главного жреца Провинции, фламина Юпитера, и десяти официальных свидетелей. Естественно, в жертву Юпитеру был принесен хлеб из полбы, и все прочие многочисленные и утомительные обряды, как говорят, были тщательно соблюдены. Вплоть до того, что, несмотря на большое число приглашенных и их занятость, день свадьбы дважды переносился, потому что в первый день ауспиции были благоприятными, а гаруспиции – неблагоприятными, во второй день вышло наоборот, и лишь на третий день Фортуна и боги смилостивились над Пилатами и Гиртулеями и послали благоприятные знамения в обеих видах дивинации. И гости, представь себе, терпеливо ждали. Потому что мой дед, хотя не занимался финансами и торговлей и не был так состоятелен, как его старшие братья, Квинт Младший и Децим Пилат, хотя у себя в Цезаравгусте он не пользовался таким авторитетом, каким пользовался в Тарраконе его младший брат Гней, магистрат города и военный советник проконсула Ближней Испании, однако все сородичи уважали Публия Пилата за добродетель и безукоризненную репутацию.

Итак, свадьба была торжественной. Но когда Марк Пилат привез свою молодую жену в Леон и они стали жить супружеской жизнью, детей у них не было: ни через год, ни через два. И лишь на четвертый год, в консульство Гая Кальвизия и Луция Пазиена, в третий год второго трибуната Тиберия Нерона, под созвездием Близнецов появился на свет хилый и полузадушенный младенец – твой если не друг, то, надеюсь, приятель и спутник детства. (И стоит ли напоминать тебе, в каком году от основания Рима это произошло? Ибо в том же году, лишь на несколько месяцев раньше, родился и ты, Луций.)

Однако за год до моего появления на свет в жизни моего отца произошло событие, которое наложило яркий отпечаток на его дальнейшую судьбу, и в моей жизни, безусловно, благодетельно отразилось.

V. Рассказывают, что когда Вибия наконец забеременела и сообщила об этом мужу, Марк, по природе своей человек сдержанный, очень обрадовался. И на следующий день отправился в Августу, объявив перед отъездом, что намерен сделать своей жене нужный и дорогой подарок. В Августе Марк дождался базарного дня и отправился на невольничий рынок. Там он купил женщину, которую звали Лусена. Отец ее в детстве был свободным человеком, родился в Бетике в семье тартесса, который в составе вспомогательного отряда воевал против Цезаря на стороне помпеянцев, а когда помпеянцы были разгромлены, попал в плен и вместе с семьей был продан в рабство в Галлекию. Так что Лусена родилась уже в рабстве.

О том, как Марк приобрел Лусену, я слышал несколько рассказов. Одни говорили, что Лусена была выставлена в первых рядах, что стартовая цена за нее была назначена весьма высокая, но женщина с первого взгляда пришлась Марку по душе, он ввязался в аукцион и повышал цену до тех пор, пока не остался один среди торговавшихся. Другие утверждали, что Лусена была выставлена во втором и даже в третьем ряду, что цена за нее была объявлена невысокая, но когда торговец заметил, что Марк, как говорится, «прилепился к ней взглядом», то стал юлить и лукавить и сперва заявил, что женщина эта вообще не продается, а выставлена якобы по ошибке, затем объявил, что ради почтенного римлянина он сможет ее, пожалуй, продать, но ни в коем случае не по той смехотворной цене, которая написана на висящей у нее на шее табличке, – короче, морочил моему отцу голову, привел из лавки каких-то подставных людей, которые стали кричать, что они тоже хотят купить Лусену и готовы заплатить за нее очень большие деньги… Ну, ты сам знаешь, как делаются такие дела… Третьи рассказывали – и среди них один из конников Марка, который сопровождал его во время той злосчастной поездки в Августу, – я слышал, как он рассказывал другим сослуживцам моего отца, что не было никакого аукциона, никакого препирательства с работорговцем, а стоило Марку подойти к подмосткам, на которых были выставлены продаваемые рабы, как сама Лусена шагнула к нему навстречу и велела ему: «Купи меня, римлянин! Всю жизнь будешь благодарить богов, что сделал это!» И якобы сама назначила цену – вдвое больше той, что была написана у нее на табличке.

Как было на самом деле, мне так и не удалось узнать. Отец об этой покупке, понятное дело, никому не рассказывал. Лусена, когда я однажды попытался выведать у нее подробности, загадочно улыбнулась и ответила: «Сама Эпона велела нам встретиться». (Эпона, если ты забыл, – это богиня-лошадь, которой поклоняются по всей Испании, от тартессов до васконов. И не только в Испании.)

Достоверно лишь следующее: Марк купил Лусену за большие деньги, потому как долго потом расплачивался с каким-то ростовщиком из Августы, частями отправляя ему занятые деньги и проценты; Лусену он привез из Галлекии в Леон и подарил своей жене, чтобы рабыня ухаживала за ней и постепенно брала на себя обязанности по хозяйству (у матери моей были две наследственные рабыни, которых она взяла собой из Галлии, но ни одна из них не годилась на роль домоправительницы). Прошло несколько месяцев, и в целом мире не стало для моего отца существа ближе и драгоценнее, чем эта самая Лусена – «рабыня в подарок».

VI. История эта еще до моего рождения наделала много шума. В легионе и в городе Марк был известен как человек, одержимый военной службой: конями, оружием, учениями, упражнениями и тренировками, которым он чуть ли не ежедневно подвергал вверенных ему конников. В лагере он, что называется, дневал и ночевал. Домашним хозяйством не занимался. И главное: женщины его никогда не интересовали, он к ним был равнодушен и безразличен. Женился, как я уже вспоминал, по приказу отца. С женой своей почти не разговаривал и никогда не вспоминал о ней на людях. А тут вдруг словно спятил: часами стал сидеть дома, у себя в комнате, распахнув дверь и молча следя за тем, как Лусена движется по дому, прислуживает жене, хлопочет по хозяйству, отдает указания рабам и рабыням. При этом, как рассказывали, лицо его светилось той тихой радостью и затаенной гордостью, которые в редкие минуты проступали в его, обычно сумрачных, чертах, когда он смотрел на любимую лошадь или когда кто-то из его подопечных с особой ловкостью выполнял сложное военное упражнение, – то есть в минуты высшего блаженства и наслаждения жизнью.

Мать моя, говорят, быстро заметила, заподозрила и догадалась. И однажды, когда Лусена помогала ей совершать туалет, а отец из своей комнаты наблюдал за ними, придралась к чему-то, оттолкнула зеркало, которое держала перед ней Лусена, и с силой ударила рабыню по лицу. Лусена, как рассказывали, не только не вскрикнула, но и не пошевелилась от удара. А вздрогнул и скорчился видевший это отец, точно сзади кто-то неожиданно ткнул его мечом или дротиком. Ни слова не сказав, отец вышел из своей комнаты в атриум, взял из рук Лусены медное зеркало, отнес его к очагу и бросил в огонь. Потом вернулся, взял флакон с румянами, которые очень ценила его жена и которыми пользовалась в самых торжественных случаях, отнес его к очагу и также предал пламени. И так еще несколько раз подходил, молча забирал какую-то ценную для матери моей вещь и молча уничтожал ее.

Вибия была женщиной своенравной и капризной. Но тут она ни слова не произнесла, грустно и задумчиво смотрела на своего мужа. И лишь когда он взял коробочку с ее кольцами и серьгами, встала со стула и, склонив голову, покорно произнесла: «Я больше никогда не ударю эту рабыню. Обещаю тебе, Марк». А отец словно впервые заметил свою жену, некоторое время удивленно на нее смотрел, потом грустно улыбнулся, пожал плечами, вернул коробочку, вышел во двор и велел седлать коня… Домой он вернулся дня через три, сел у себя в комнате и стал смотреть, как движется по дому Лусена.

Разумеется, все его сослуживцы были уверены, что он делит с Лусеной ложе – а как же иначе, если за большие деньги купил рабыню, влюбился в нее, жена беременна… Но много лет спустя, уже в Гельвеции, когда однажды у нас с Лусеной зашел разговор о моей природной матери, сама Лусена, которую я, конечно же, об этом не спрашивал и никогда бы не мог спросить, призналась мне: «Пока была жива твоя мать, твой отец и пальцем до меня не дотронулся. Он даже вещи передавал мне не из рук в руки, а ставя их передо мной, чтобы я потом взяла… Бедная женщина. Она, конечно, обо всем догадывалась и, конечно, страдала. Но что я могла поделать? Твой отец купил меня. Он был моим повелителем. И потом… я очень любила его. С самого первого дня. Белая богиня приказала нам быть вместе».

VII. Вибия умерла через несколько часов после того, как подарила мне жизнь. Я ее совершенно не помню, хотя, как ты видел, помню лица отца, Лусены, кормилицы.

Наскоро похоронив жену и никому из родственников не сообщив о ее кончине, отец в тот же день собрал турму и выступил в учебный поход. Две недели он тренировал своих конников в Кантабрийских горах. А когда вернулся, отвел Лусену к городскому магистрату и объявил, что дарует ей свободу. Никто не удивился этому шагу: решили, что Марк таким образом приносит жертву богам, отпуская на волю рабыню своей покойной жены. Лишь дед мой, Публий Пилат, хорошо знакомый с молчаливым и непредсказуемым характером своего младшего сына, дед, говорю, у себя в Цезаравгусте насторожился. И на всякий случай послал к отцу его старшего брата, Публия Пилата Секунда, с предостережением «горевать, но не делать глупостей».

«А какие глупости имеются в виду?» – спросил отец.

«Сказано: не делать глупостей. А какие – сам знаешь», – ответил брат.

На следующий день после отъезда Публия Секунда отец пригласил в дом нашего городского юриста и попросил его в присутствии двух свидетелей (двух декурионов из его турмы) официально оформить его обручение с вольноотпущенницей, Лусеной Пилатой. Юрист удивился и заметил, что, учитывая недавнюю кончину супруги и положенный в таких случаях годичный траур по покойнице, приличествовало вообще отложить обручение; но если так уж приспичило, то вполне достаточно словесного договора между Марком и Лусеной, без записи и без свидетелей. Но отец кратко и жестко настоял на своем желании, и не только соответствующий документ был составлен, но и железное кольцо было надето Лусене на предпоследний палец левой руки – тот самый, в котором, как утверждают медики, есть нерв, соединяющий палец с сердцем.

Тут уже не только среди легионных кавалеристов, но по всему Четвертому легиону пошли пересуды: через месяц после смерти жены официально обручаться с бывшей рабыней и без пяти минут вольноотпущенницей – совсем тронулся умом наш бедный Марк Понтий! И слухи эти очень быстро дошли до Цезаравгусты и до Публия Понтия Пилата Старшего. Старик, говорят, так рассвирепел, что чуть ли не до смерти прибил раба, который принес ему известие. И тотчас одного за другим отправил к нам в Леон трех гонцов с приказанием сыну немедленно явиться к нему в Цезаравгусту.

Марк прибыл и, покорно склонив голову, выслушал гневные, как ты любишь говорить, филиппики своего уважаемого отца.

«Ты понял, что ты спятил?!» – яростно вопрошал Публий Пилат.

«Понял, отец», – тихо отвечал Марк.

«Ты понимаешь, что своими безумными поступками ты позоришь не только нашу семью, но и весь клан Гиртулеев и род Понтиев?!»

«Понял, отец», – скорбно соглашался Марк.

«Мы поддержим тебя в твоем горе, и в надлежащее время найдем тебе новую женщину, которая станет тебе верной женой и нежной матерью для твоего маленького сына, моего внука».

«Благодарю тебя, отец».

«А теперь ты понял, что тебе надо делать?! Продай эту проклятую иберийку! А если ты уже отпустил ее на свободу, выгони ее из дому, чтобы я больше никогда не слышал об этой вольноотпущеннице!» – кричал Публий Пилат.

А сын его успокаивал: «Всё понял. Всё сделаю, как велят мне честь и достоинство клана Гиртулеев и ветви Пилатов».

Вернувшись же в Леон, отец мой сначала долго совещался с местным юристом. А затем сделал следующее: он отлучил Лусену от дома, отказался от своего патроната над ней и вручил ее новому опекуну, одному из своих приятелей. И в тот же день, в присутствии городского претора, пяти свидетелей из римских граждан и так называемого «свободного весовщика» объявил, что за один ас покупает себе жену, которая по закону снова становится его рабой. «Женщина, хочешь ли ты быть матерью моего семейства? – спросил отец. «Хочу», – ответила Лусена и в свою очередь спросила: «А ты, хочешь ли быть отцом моего семейства?» «Хочу», – ответил Марк Пилат… На пиршественный обед Марка и Лусены была приглашена вся турма: три декуриона и все без исключения рядовые кавалеристы (двое из них за какую-то провинность были отстранены от строевой службы и чистили конюшню, – но и они, говорят, были на несколько часов освобождены от наказания и приглашены на свадьбу).

Так у меня появилась новая мать, или мачеха, если тебе будут угодно.

VIII. А вместе с тем я лишился почти всех родственников. Не только Галльские Гиртулеи, к ветви которых, как я уже вспоминал и рассказывал, принадлежала моя природная мать, объявили о разрыве родственных связей с моим отцом (а стало быть, и со мной – их прямым потомком). Испанские Пилаты в лице двух своих предводителей – Квинта Понтия Пилата Младшего из Гадеса и Децима Пилата Гиртулея из Тарракона – заявили, что отныне знать не знают, кто такой Марк сын Публия, именующий себя всадником и Пилатом.

Дед мой, Публий, как рассказывали, на целый месяц затворился у себя в доме: то ли слег в постель от болезни, то ли со стыда боялся показаться на глаза друзьям и знакомым. Придя же в себя, отправился в храм Аполлона и, призывая в свидетели римских и иберийских богов, проклял своего третьего сына, Марка Понтия Пилата, моего отца.

Говорили, что дед мой даже отправил послание легату Четвертого легиона, в котором советовал снять с командирского поста Марка Пилата, поскольку человек он крайне ненадежный и может подвести не только алу, но и весь легион. Однако на карьере моего отца это ни в коей мере не отразилось. В кавалерийской але, приданной легиону, он уже давно был командиром первой турмы, то есть самым уважаемым и ценимым всадником в легионной кавалерии и правой рукой префекта конницы. Так что легат оставил послание Публия Пилата без внимания.

Но сослуживцы отца были удивлены свирепости его родственников.

Тут, правда, надо учитывать, по меньшей мере, два обстоятельства. Во-первых, в отличие от чисто римских родов, самнитские кланы тогда еще держались старины, ревностно соблюдали обычаи и традиции предков: то есть воля отца, власть его и право на суд почитались неотъемлемыми и священными; во главе каждой клановой ветви стояли выборные старейшины, которые, словно легионные командиры, определяли стратегию и тактику жизни, ослушаться их – значило поднять мятеж против всего сообщества родственников. Во-вторых, во всех Пилатах, помимо самнитской, текла еще испанская кровь – обе жены «Первопилата», Квинта Понтия Гиртулея, были по своему происхождению иберийками, а вторая его жена, родившая ему Публия и Гнея, была то ли кантабрийкой, то ли церетанкой (а некоторые говорят: даже чистокровной васконкой). То есть я хочу сказать, что к самнитскому упрямству в их характерах прибавились чисто иберийские гордыня и непредсказуемость. И самыми, если можно так выразиться, иберийскими самодурами были как раз мой дед и мой отец.

И вот, Публий страшным и злобным проклятием проклял родного сына. Марк же, когда ему сообщили об отказе от него всей ветви Пилатов, усмехнулся и сказал: «Ну, правильно».

А когда его через день (раньше к нему его сослуживцы боялись подступиться) спросили: «Ты сказал: правильно. А что правильно?», Марк пояснил: «Правильно, что отлучили. Потому что истинных Пилатов всего двое: мой великий дед, друг божественного Цезаря, и я, Марк Понтий. А все эти Квинты, Децимы и Гнеи – все они торгаши и политиканы, ничего общего с настоящими Пилатами не имеющие».

«А твой отец разве не достойный Пилат?» – спросили его через неделю. И Марк, уважительно склонив голову, ответил: «Мой отец сделал то, что посчитал нужным. Я бы, наверное, тоже проклял его, если бы он был моим сыном». И что он при этом имел в виду, никто так и не понял: он проклял бы отца, будь на его месте, или он готов был ответить проклятием на проклятие, не будь этот человек его отцом.

Все эти разговоры я, конечно, не слышал и не помню – мне о них потом рассказали.

Сижу теперь за завтраком и продолжаю вспоминать, отослав Эпикура и велев секретарю, чтобы меня никто не тревожил. Даже Лонгин… Тем более – Корнелий Максим.

IX. Когда мы с тобой познакомились, и ты один раз зашел ко мне домой, я видел, что взгляд твой скользил по лицу Лусены и на нем не задерживался.

Она, действительно, была женщиной совершенно незаметной: маленькой, коротконогой, с неопределенного цвета волосами и с глазами то ли темными, то ли светлыми. Но так она выглядела лишь на первый взгляд. Стоило лишь приглядеться к ней, дать себе труд обратить на нее внимание, и заурядная непримечательность, покорная незаметность словно отступали в сторону, сбрасывали защитный покров, и тихий призрак точно обретал плоть и кровь. Ты замечал, что у нее стройная, гибкая и весьма пропорциональная фигура; что волосы у нее отнюдь не бесцветные, а пепельные, как будто седые; и волосы эти оттеняют ее темные глаза, которые, когда они на тебя смотрят, и ты отвечаешь им взглядом, глаза эти постепенно светлеют и согревают, если тебе холодно и тоскливо, и остужают – если нервно и душно.

Я уже почти тридцать три года живу на свете. Но ни разу еще не встретил такой идеальной пары, какую являли собой Марк Пилат, мой отец, и Лусена, моя мачеха. Я не поэт, чтобы описывать их взаимоотношения, и не философ, чтобы рассуждать о теории человеческих половинок (это, кажется, у Платона? И не ты ли мне об этих половинках рассказывал?)… Но вот, сам посуди.

Они, например, почти не разговаривали друг с другом. И не потому, что отец мой был крайне неразговорчивым человеком. А потому что им не нужно было разговаривать словами: Лусена читала его мысли и угадывала желания, еще до того как они превращались в мысли.

Она, скажем, всегда подавала ему только ту еду, которую он хотел. И я помню, как однажды, сев за стол, отец, который никогда и ничему не удивлялся и всегда ел молча, вдруг ударил ладонью по столу и почти сердито воскликнул: «Ну надо же! Целый день мне хотелось именно бобов с ветчиной! Но ты мне их никогда не готовила. И мне их никогда не хотелось. Только сегодня!.. Надо же!..»

Она никогда не спрашивала, куда уходит отец и когда вернется домой. И он не говорил ей, потому что сам часто не знал. И вот, утром уйдя из дому, мог вернуться, скажем, через три дня. И именно на третий день она начинала его ждать, когда он должен был вернуться. Однажды, я помню, мы с мамой – то есть с Лусеной (думая о ней, я иногда называл ее мамой) – однажды, говорю, мы с Лусеной сели ждать отца, который должен был вернуться из похода и действительно вернулся, и уже шел домой от конюшни, когда его догнали и велели срочно отправиться в ночной рейд; – я потом расспросил и установил, что в тот самый момент, когда отец повернулся и пошел назад следом за гонцом, Лусена у нас в доме, ласково улыбнулась мне и сказала: «Нет, сегодня отец не придет. Будем ждать его завтра…»

Она не только возвращения его угадывала – она знала, когда ей надо быть на виду, потому что отец хочет следить глазами за ее движениями, а когда надо стать незаметной, потому что он о чем-то размышляет, и ничто не должно отвлекать его внимания… Однажды, я помню, Лусена за столом вдруг начала говорить и говорила без умолку, рассказывая, как ранней весной на юге, в Серебряных горах распускаются первые цветы, и каждый цветочек описывая, словно трогая его пальцами и вдыхая его аромат. А я незаметно подкрался и разглядывал лицо отца. Камнем Юпитера клянусь, что никакой Гораций или Овидий не в состоянии описать той словно раненой благодарности и той как будто укоризненной нежности, с которой отец смотрел на Лусену!.. Как я потом узнал, в тот день у него погиб кто-то из любимых солдат, и сам он винил себя в его гибели…

Всё чувствовала. Всё знала. И, как никто, умела вовремя прийти на помощь.

X. Сослуживцы отца восхищались его женой, и кто-то из них однажды назвал Лусену колдуньей. Отцу это слово пришлось по душе. Но когда он сам нежно назвал Лусену «колдунья моя», она его попросила: «Не надо так меня обзывать. Колдуньи презирают мужчин. А меня с детства учили любить и чувствовать своего господина. В моем роду эта наука передавалась по наследству».

Правду сказать, в отличие от других ибериек, которых я мог наблюдать с детства, Лусена никогда особой религиозностью не отличалась: не прислушивалась и не таращилась по сторонам в поисках различных знамений, не устраивала бесконечных возлияний, воскурений и жертвоприношений, не молилась часами возле алтаря и не бегала каждые нундины на кладбище. Как я понимаю, она и здесь пыталась соответствовать своему мужу, моему отцу, который к культам и богам был на редкость безразличным: утреннюю молитву сократил до нескольких коротких и неразборчивых слов, а иногда до одного молчаливого взгляда на маски предков, перед тем как уйти на службу; праздники соблюдал лишь настолько, чтобы не прослыть безбожником среди сослуживцев; дни своего гения никогда не отмечал и, кажется, даже не знал, в каком месяце и в какой день он сам появился на свет.

Лишь три, так сказать, религиозные особенности я с раннего детства заметил в поведении Лусены.

Как всякий ребенок, я часто ее спрашивал: «а почему?», «а зачем?» И она почти всегда отвечала: «так устроили боги», «так боги решили», «так боги хотят». И если я продолжал расспрашивать – а я, как ты знаешь, с детства любил не только наблюдать вещи, но, по словам поэта, проникать в глубь и в ширь, – если я расспрашивал, Лусена, как правило, легко и подробно объясняла мне, кто именно «хочет», «решил» и «устроил». И вот годам к четырем, благодаря Лусене, я уже в точности знал, что богиня Луцина руководила моим рождением; что свет мне даровал бог Диспитер; что когда у меня забрали первую кормилицу и привели другую, я долго не желал брать у нее грудь, пока в дело не вмешалась богиня Румина, которая приучила меня к новой груди; что однажды богиня Цинина, которая охраняет детские колыбели, велела служанке передвинуть мою кроватку с одного места на другое, и в ту же ночь на старое место, где кроватка обычно стояла и где я спал, обрушилась потолочная балка, которая, без всякого сомнения, убила бы меня или искалечила на всю жизнь. Я узнал, что поставили меня на ноги, научили ходить и не падать целых три божества: Статинус, Статилнус и Статина; что три божества учили меня говорить, причем, сперва Фаринус помогал мне издавать звуки, затем Фабулинус научил отдельным словам, а потом Локутиус принялся учить меня целым предложениям. Чтобы стать сильным и выносливым, надо не только хорошо есть и тренировать свое тело, но после каждой еды надо посвящать кусочек и глоток, после каждой игры или упражнения надо благодарить богиню Оссипагу и богиню Карну, потому что первая укрепляет кости, а вторая – мускулы. Но жертвовать им и благодарить их надо совершенно незаметно, чтобы никто из людей этих кусочков, глотков и благодарных слов у тебя не похитил… Теперь я понимаю, что Лусена и тут не желала смущать моего отца, который никогда не жертвовал и не благодарил.

Второе наблюдение. Два раза в месяц Лусена разговаривала со змеями. Вечером перед новолунием к Лусене на кухню приползала серая змейка, такая маленькая и невзрачная, что ее почти невозможно было заметить на полу, и я сумел ее разглядеть только потому, что Лусена взяла ее пальцами, положила на грудь, и на белой тунике это серенькое существо хоть как-то проявилось. Лусена подолгу разговаривала с ней, сидя у очага за прялкой. Она ее главным образом утешала, объясняя, что боги так устроили, что всякое живое существо должно терпеть и не отчаиваться, что надо надеяться на лучший исход, и тогда медленно, но верно добро будет прибывать, а зло уменьшаться, счастье вытеснит горе, свет прогонит тьму. Лусена это говорила по-латыни, и я до сих пор помню каждое слово и даже голос ее слышу, тихий и уверенный, ласковый, но твердый.

Другая змея никогда не приползала к нам в дом. Вечером перед полнолунием Лусена сама выходила к ней навстречу. Как правило, встреча эта происходила возле колодца, во дворе, позади кухни. Змея была большой – мне она казалась прямо-таки громадной, – чешуя на ней сверкала и блестела в темноте. Эту змею Лусена никогда не брала на руки и разговаривала с ней на расстоянии нескольких шагов. О чем говорила Лусена, я не мог понять, потому что говорила она на непонятном для меня языке, полагаю, на родном своем, тартессийском, и мне почудилось, чуть ли не стихами. Когда же я однажды попытался расспросить ее о большой змее, Лусена мне ответила: «Это одна и та же змея. Когда она маленькая, ее можно брать на руки и даже гладить. Но когда она вырастает и начинает светиться, лучше держаться от нее подальше и еще лучше о ней никого и никогда не спрашивать». Такой я получил ответ.

Третье наблюдение закончилось для меня плачевно. Однажды в полнолуние, после того как Лусена отправилась к колодцу и там разговаривала с большой змеей, я решил всю ночь не смыкать глаз и следить за тем, что будет происходить в доме. И вот, среди ночи Лусена тихо вышла из комнаты отца – (я уже, кажется, вспоминал, что в нашем леонском доме лишь комната отца имела дверь, и когда родители уходили спать, они эту дверь затворяли и запирали изнутри) – Лусена, стало быть, бесшумно выскользнула в атриум, прошла на кухню, взяла там несколько сухих веток, огниво, через заднюю калитку вышла на улицу и направилась к реке. Добравшись до реки, она спустилась в тесную ложбину возле самой воды и бережно положила на землю ветки. Мне показалось, что она вовсе и не чиркала огнивом, а ветки сначала задымились, а потом загорелись от ее взгляда. Я спрятался в кустах и видел, как она, словно изваяние, застыла над ветками…

Помнишь, в храме Великой Матери Богов на Палатине есть одна статуя, которая стоит в темной нише и у которой всегда светятся глаза? Вот точно так же вдруг засветились в темноте глаза Лусены. И будто от ее зеленого взгляда задымился и вспыхнул костер.

Сначала Лусена пребывала в неподвижности. Затем раздались звуки, похожие на короткие вскрики флейты (похоже, Лусена их издавала, потому что рядом никого не было). И только появились эти звуки, Лусена стала вздрагивать и подпрыгивать. Сперва она подпрыгивала на одном месте, затем, пританцовывая, стала двигаться вокруг огня. С каждым кругом движения ее становились все более резкими и стремительными. Она стала взмахивать руками, точно в руках у нее было какое-то оружие. Лицо ее исказилось до неузнаваемости. Вместо нежной Лусены, кроткой и заботливой моей покровительницы, передо мной скакало и вскрикивало какое-то дикое и злобное существо. Казалось, оно выскочило из-под земли, или выпрыгнуло из пламени костра, или выткалось из лунного света, соприкоснувшегося с ночным блеском реки. Когда же эта Ларва, эта Ламия, это исчадие Аида вдруг двинулось в мою сторону, точно собиралось схватить меня, вцепиться мне в горло, разорвать на куски, я заорал от ужаса и бросился бежать в сторону дома…

Никто меня не преследовал. Дома я спрятался между алтарем и нишей, в которой висели маски предков. Похоже, я потерял сознание, потому что когда я пришел в себя, было уже утро, я лежал на отцовской постели, а ласковая и испуганная Лусена, моя мачеха и мама, отпаивала меня каким-то горячим и очень горьким напитком, который мне ни до этого, ни после того никогда не доводилось пробовать. Отец, судя по его одеянию и по позе, собрался уйти на службу, но не уходил, стоял рядом и несколько раз растерянно спросил: «Может быть, вызвать врача?» Лусена же словно не слышала и не видела его, заглядывала мне в глаза, гладила по голове, поила из чаши и бормотала непонятные слова, похожие на заклинания.

Три дня я тяжко болел, то теряя сознание, то снова приходя в себя. А на четвертый день был совершенно здоров, словно не было у меня никакой болезни. И хотя мне едва исполнилось четыре года, каким-то взрослым и мудрым чутьем я догадался, что никогда и ни при каких обстоятельствах не следует расспрашивать Лусену о том, что происходило на берегу реки, и какой опасности я тогда подвергался.

Однако еще один раз мне пришлось стать свидетелем этого страшного и дикого танца моей мачехи. Средь бела дня. Задолго до полнолуния. В Тевтобургском лесу… Но не будем торопить мои воспоминания.

XI. Через несколько месяцев после моей болезни я заметил, что змеи перестали приползать к Лусене.

А еще через десять лунных месяцев на свет появилась моя сестра, Примула Понтия.

Но прежде чем я начну вспоминать о ней, я хочу сказать несколько слов о своем отце, вернее, о его ко мне отношении.

XII. Есть мнение, что мужчина должен радоваться, когда у него рождается сын. Он должен особенно ценить этот дар богов, если сын у него единственный и если мать умерла при родах. Но тут, дорогой Луций, как раз тот случай, когда общепринятое мнение не соответствует частной истине жизни. – Отец мой, представь себе, не радовался и не ценил.

Как я уже вспоминал, при моем появлении на свет на лице у отца было брезгливое выражение. И это выражение я потом часто видел у него, когда он смотрел на меня. Хотя брезгливое – не совсем точное слово. Правильнее было бы сказать: он смотрел на меня с досадой; и будь я поэтом, я бы написал: когда взгляд его случайно натыкался на меня, на лице у него появлялось выражение, как будто у него ноет верхний зуб, и зуб этот не то чтобы причиняет боль, но вызывает нетерпение и досаду.

Тогда я не понимал. Но сейчас легко могу назвать причину: я был рожден от женщины, которую он не любил, и эта женщина, перед тем как уйти в небытие, оставила по себе навязчивую и досадную память – своего детеныша. Уже этой причины было достаточно. К тому же в детстве я был хилым, задумчивым и нежным. А отец мой, по своему характеру, терпеть не мог хилых и нежных мальчишек. Я был как бы двойной издевкой над его чувствами. Но отказаться от меня, выкинуть в канаву на съедение собакам или на радость работорговцам (такое еще практиковалось тогда и в провинциях, и в самом Риме) он, конечно, не мог. Во-первых, клан Гиртулеев и ветвь Пилатов ему бы этого не позволили (они тогда еще не успели проклясть его). Во-вторых, несмотря на свою внешнюю суровость, отец мой был добродетельным и справедливым человеком. Но главное – с первых мгновений моей жизни меня окружила любовью и взяла под свое покровительство Лусена.

И вот, когда рядом не было Лусены, отец смотрел на меня, словно на пустое место, не видя и не слыша. Когда же появлялась моя мачеха, он замечал меня, иногда подходил ко мне и изредка со мной заговаривал, при этом оглядывался на жену, чтобы удостовериться в том, что она видит его усилия, и они не пропадают даром… Ты скажешь, маленький ребенок не в состоянии всего этого заметить? Представь себе: и замечал, и видел, и чувствовал, и радовался, видя, как старается отец и как светится благодарностью лицо моей матери, то есть Лусены.

Помню, что когда мне исполнилось три года, отец решил обучить меня некоторым детским играм. Он обстругал палку, вырезал из дерева лошадиную голову, приделал ее к палке и, с нежностью глядя на Лусену, вручил мне эту игрушку. «Это твой конь. Тренируйся пока на нем», – сказал отец. А я прижал подарок к груди и от счастья боялся дышать. «На коне надо скакать. Вот так…» – усмехнулся отец, взял у меня палку, оседлал ее и один раз пропрыгал вокруг имплувия, влюбленным взглядом следя за лицом Лусены. Когда же мне снова вернули игрушку, я отправился к своей кроватке, долго разглядывал и изучал подарок, а потом завернул его в тряпицу и спрятал в надежное место, как отец заворачивал и прятал свой любимый испанский меч, который, по семейному преданию, принадлежал еще Квинту Первопилату. Скакать на моем деревянном сокровище, пачкать руками замечательную резную голову, бить об пол гладко обструганной палкой я ни за что бы не согласился, потому что у соседских детей, которые так скакали и прыгали, были простые палки, отцы их над ними не трудились и не превращали их в произведение искусства. Да и глупо деревянную игрушку считать настоящим конем, а себя воображать всадником…

Ты скажешь, с раннего детства я был лишен воображения? Нет, Луций, воображение у меня было богатое, но оно уже тогда было направлено у меня в другую сторону. Видишь ли, меня захватывал и увлекал окружающий меня мир, а сам я себе был совершенно не интересен. В случае с деревянным конем, меня, например, интересовало: как появилась эта голова, изначально ли она заключалась в том куске дерева, которое выбрал мой отец и которое стал резать ножом; и как он догадался, что именно в этом чурбане прячется от нас голова моей будущей игрушки. Мне также было интересно, почему отец решил преподнести мне именно деревянного коня, а не какую-то другую игрушку, которых во множестве было у соседских мальчишек. Но больше всего меня занимал следующий вопрос, вернее, целый клубок загадок: эту игрушку попросила сделать для меня Лусена? если так, то как она попросила, в каких словах? или сам отец догадался и решил сделать ей приятное? или ему просто захотелось изготовить деревянного коня, а потом он подумал о Лусене, а потом вдруг взял и вспомнил обо мне?… Вот о чем я думал, часами разглядывая подарок, распутывая клубок вопросов и воображая себе целые сцены между Лусеной и отцом…

Или вот еще один случай, чтобы тебе было понятнее. Заметив, что я не скачу на деревянном коне, отец вывел меня во двор и подвел к врытой в землю амфоре. В руке он держал несколько орехов. Встав на некотором расстоянии от амфоры, он бросил один орех и точно попал в отверстие. «А теперь ты попробуй», – велел отец и вручил мне другой орех. Я попробовал и промазал. Тогда отец стал учить меня точным броскам. И несколько раз, когда он руководил моими движениями, орехи попадали в цель. Но стоило ему предоставить мне самостоятельность, я промахивался и мазал. И скоро отцу надоело со мной возиться. Он ушел в дом заниматься своими делами. А я стоял возле амфоры и напряженно распутывал клубок своих мыслей и ощущений: я вспоминал его бережные и твердые прикосновения к моей руке, когда он учил меня бросать; я радовался тому, что отец мой очень меткий человек, и представлял себе, как легко и сильно он бросает копья и дротики; я думал о его солдатах и завидовал им, потому что отец с ними каждый день и подолгу занимается, а ко мне лишь сейчас подошел и скоро потерял интерес…

«Ну что ты стоишь как истукан?! – окликнул меня отец, вместе с Лусеной выходя из дома. – Тренируйся. Учись играть, как играют другие дети».

Но я не двигался. И тогда отец сказал, почти ласково, с нежностью глядя на Лусену:

«Он у нас не только неуклюжий, но еще и ленивый».

А Лусена ему кротко возразила: «Он просто тебя стесняется. Ты уйдешь, он будет тренироваться».

Отец ушел. А я еще долго стоял в саду возле амфоры. Я никак не мог до конца распутать свой клубок и вытащить из него главную для меня нить вопроса, вернее, ответа на него: стоит ли мне тренироваться? потому что, если я буду тренироваться, то быстро научусь попадать орехом в горлышко амфоры, и как к этому отнесется мой отец? он перестанет учить меня и снова потеряет ко мне интерес? он огорчится, что я так метко бросаю орехи, и он уже больше не сможет назвать меня неуклюжим и ленивым? Я не мог наверняка ответить ни на один из этих вопросов, а проводить исследования над людьми я еще тогда не умел.

XIII. Хотя я с рождения, как ты понял, был исследователем, но до пятилетнего возраста в моих наблюдениях не было никакой системы. И сперва меня привлекали предметы неодушевленные.

Первым моим увлечением – еще до того, как я стал на ноги, – был огонь во всех его проявлениях. Часами мог смотреть, как огонь горит в очаге, как поднимаются и опускаются пламенные язычки, как они постоянно меняют свой цвет, как охватывают, обнимают, облизывают дрова, как от брошенного нового полена брызгают вверх и в стороны огненные искорки… Даже маски предков, которые висели над очагом, интересовали меня не сами по себе, а как в них отражаются отблески пламени… Ты знаешь, маленькие дети обычно плачут и капризничают. Так вот, я плакал и криком своим звал на помощь не тогда, когда у меня были мокрые свивальники или когда мне хотелось есть, но когда что-то заслоняло мне вид на очаг и я не мог его зачарованно разглядывать. Поэтому Лусена, которая уже тогда угадывала мои желания, помещала мою кроватку поближе к очагу, а когда по какой-либо причине надо было передвинуть меня в сторону, то рядом со мной обязательно ставили и зажигали светильник, и я играл с ним взглядом, как другие младенцы играют с погремушками. И никогда не плакал, когда рядом со мной горел огонь… Ты, может быть, скажешь: не должен ты всего этого помнить! Представь себе: помню в мельчайших подробностях, и будь я поэтом, я сочинил бы поэму о том, как горит огонь и как он горел в моем детстве.

Когда я научился ходить, я охладел к огню и увлекся водой. Когда начинался дождь, я прекращал все другие занятия, подбегал к имплувию и наблюдал, как сверху, через отверстие в крыше, падают, сыплются, стучат и брызгают в стороны капли дождя. И если дождь шел часами, я часами не мог оторваться от этого зрелища. Отца такое мое поведение, конечно же, раздражало. Но Лусена его утешала: «Он не больной и не бездельник. Он просто родился мечтательным человеком». Даже она не могла понять, что ни о чем я не мечтаю, а старательно и серьезно наблюдаю за тем, как живет вода, как возникают и исчезают капли, как внутри этой вроде бы единой воды образуются и ведут себя различные течения.

Благодаря воде я заговорил. С какого-то момента Лусена стала брать меня с собой на прогулки. Мы выходили из дома, пересекали несколько улиц и, выйдя к ручью, шли вдоль него до того места, где ручей, обогнув оливковую рощу, устремлялся напрямую к реке. Дальше мы никогда не шли, потому что Лусена всякий раз говорила: «Пора домой. Мы уже долго гуляем». И вот однажды я не сдержался и сказал: «А что там дальше? Давай посмотрим. Прошу тебя!» Лусена потом убеждала меня, что это были первые мои слова, что до трех лет я не произнес ни слова, так что отец даже уверился, что я родился немым, и только она, Лусена, верила, что рано или поздно произойдет чудо и я наконец заговорю; но что я сразу произнесу несколько правильных и «взрослых» фраз, даже она не могла себе представить… Так это было или не так, не берусь судить. Но, честно говоря, я и сам не помню, чтобы я разговаривал до этого случая. Думаю, потому, что у меня не возникало к этому никакой необходимости: Лусена, как я уже вспоминал, угадывала почти все мои желания.

Приблизительно с трех лет я стал исследовать животных. Причем особым вниманием у меня пользовались куры. Во-первых, потому что за ними было намного удобнее наблюдать, чем за другими животными. Они всегда были перед глазами, тогда как овец и свиней уже весной выгоняли сначала на ближнее, а потом и на дальнее пастбище, откуда они не возвращались даже на ночевку. Наш единственный осел почти всегда был в работе: на нем вывозили и привозили всякую всячину. Собаки у нас не было, потому что своих охотничьих собак отец держал вместе с лошадьми, у себя на службе, а охранять дом от воров не имело никакого смысла, потому что, даже если б были воры у нас в Леоне, никому из них и в голову не могло бы прийти забраться во двор к начальнику кавалерийской турмы, всаднику Марку Пилату!.. Во-вторых, куриная жизнь намного разнообразнее и интереснее для наблюдения: снесенное курицей яйцо можно взять в руки, ощупать и изучить, а если положить его под наседку и набраться терпения… Короче, я так увлекся этими своими наблюдениями, что даже отец обратил внимание на мое увлечение и, болезненно дернув щекой, назвал меня «куролюбом».

С четырех лет я оставил в покое кур и принялся изучать людей. Вернее, не их самих, а их занятия. Как убирают дом, как готовят еду, как прядут, шьют и чинят одежды и прочее и прочее я изучил, с утра до вечера наблюдая за Лусеной и двумя нашими рабынями-служанками. Раб-мужчина у нас был один. Но он был так называемым «военным рабом», то есть прислуживал отцу на службе, и в доме его, считай, почти никогда не было. Но вместе с нашими соседями, справа и слева, был куплен вскладчину раб, который обслуживал сразу три хозяйства. Он выполнял не только обычную мужскую работу, но иногда белил стены, чинил и укреплял потолочные балки, чистил засорившиеся водостоки, один раз разобрал и снова собрал печь на кухне. И всякий раз, когда он появлялся у нас, я ни на шаг не отходил от него, следя за тем, как он быстро и ловко работает.

Повторяю, людей я не видел – я следил за их руками. Меня интересовало «как?», а не «кто?» Моей Системе, чтобы она могла появиться на свет, требовался некий внешний толчок.

Этот толчок случился когда мне едва исполнилось пять лет.

XIV. Странно, что при своей врожденной наблюдательности я до последнего момента ничего не заметил. В свое оправдание могу привести лишь то, что Лусена всегда носила широкие и свободные одежды, никогда плотно не драпировала и не подчеркивала свою фигуру, как это любили делать другие женщины. Ни слуги, ни соседи также не догадывались, и вокруг меня не звучало ни намеков, ни слухов. И отношение отца к Лусене внешне ничуть не изменилось: он всегда так нежно на нее смотрел и так бережно к ней относился, что эту бережность и нежность едва ли можно было подчеркнуть или усилить.

Так что совершенно неожиданно для меня Лусена вдруг вскрикнула возле очага, присела на корточки; к ней тут же подбежала одна из служанок; Лусена, улыбаясь от боли, что-то прошептала ей на ухо, и эта рабыня схватила меня за руку, увела в комнату отца и там заперла (я уже, кажется, вспоминал, что это было единственное помещение в доме, которое запиралось как изнутри, так и снаружи).

Выпустил меня из заточения прибежавший со службы отец. Взгляд у него был безумный. Он взял меня на руки и вынес из комнаты, словно я был не одушевленным существом, а каким-то предметом, стулом или треножником, который стоял у него на пути и мешал двигаться по дому. Помню, он вынес меня во двор и прислонил к стене, ни слова при этом не сказав. И там, во дворе, я долго стоял, боясь пошевелиться, наблюдая за тем, как солдаты (отец привел с собой целую декурию!) плетут венки и украшают ими дом. Вернее, как сейчас помню, декурия конников распределилась следующим образом: два солдата бегали за цветами, два других плели из цветов венки, один солдат украшал уже готовыми венками двери и косяки, а еще три солдата вышли со двора на улицу и там, встав перед распахнутой дверью, совершали никогда не виданные мной до этого действия: один, вооружившись топором, размахивал им направо и налево, рассекая воздух; другой, притащив из кухни большой деревянный пест, мерно ударял им в порог, а третий в перерывах между ударами подметал порог щеткой. И тот, который размахивал топором, заметив меня, сурово приказал: «Присоединяйся к нам! Будем отгонять проклятого Сильвана, чтобы он не забрался в постель к твоей матери!» А тот, который стучал пестом в порог, дружелюбно предложил: «Иди ко мне. Я дам тебе маленький пестик. Будем вместе стучать и пугать огненного змея». А третий осуждающе посмотрел на меня и укоризненно заметил: «Что стоишь как истукан?! Радуйся! Прыгай! Сестра у тебя родилась! Дочка у нашего командира!..»

XV. Представь себе, милый Луций, отец мой, который, как я вспоминал, никогда набожностью не отличался, теперь ни шагу не делал без советов и предписаний легионного авгура, который чуть ли не поселился у нас в доме.

Лусену с новорожденной заперли в комнате отца, и целых восемь дней, до того, как состоялось наречение, никто не имел туда доступа, кроме отца, авгура и жрицы, срочно доставленной из Астурики Августа, из храма Юноны-Луцины. Жрица эта привезла с собой священные повязки, которыми обмотали грудь моей мачехи Лусены, чтобы отстранить от нее всяческие несчастья.

Семь суток кряду, денно и нощно, дом охраняли трое солдат – те самые, с топором, с пестом и со щеткой; вернее, солдаты, разумеется, сменялись, но неустанно и неусыпно воздух разрезал грозный топор, а порог обивал громкий пест, прогоняя огненного змея Сильвана – заклятого врага рожениц и новорожденных. Беспрестанно совершались возлияния и воскурения; не только на алтаре в атриуме, но во всех помещениях дома были установлены специальные курильницы.

В первую ночь Мойрам, богиням судьбы, были принесены в жертву три белые овцы и три черные козы. Во вторую ночь Илифиям, покровительницам рождения, была предложена так называемая либа; я видел, как храмовая жрица готовила этот священный пирог у нас на кухне: толкла отжатый сыр, в металлическом решете смешивала его с медом и мелко нарезанной петрушкой. На третью ночь в жертву Матери-Земле отец зарезал во дворе супоросую свинью.

В оставшиеся дни молились главным образом Юноне, а также богине Румине, которая, как ты знаешь, дает матери молоко, а младенца приучает сосать грудь…

Лишь на восьмой день я наконец увидел свою сестренку. В атриуме собралось много народу – в основном сослуживцы отца и несколько соседей. Никто из Пилатов к нам, разумеется, не пожаловал. (Ты помнишь, дед ведь проклял моего отца, когда тот женился на Лусене.) Зато нас почтили своим присутствием префект конницы и несколько легионных трибунов. За неимением престарелых родственниц по отцовской линии, обряд совершила жрица Юноны. Она взяла ребенка из колыбели, вынесла его в атриум и тут, на глазах у всех, смочила палец слюной, отерла им лобик и губки моей сестренки, а затем слегка ударила ее по щекам, и когда девочка заплакала, спросила моего отца: «Как будут звать это дитя, римлянин?»

Отец не сразу ответил. Потому что когда жрица ударила девочку по щеке, лицо Марка Пилата исказилось от боли, а когда девочка заплакала, отец с такой ненавистью посмотрел на жрицу, что, похоже, лишился дара речи.

Но префект конницы поспешил на помощь и, дружески обняв своего подчиненного, насмешливо произнес:

«Ответь жрице. Объяви имя своего ребенка».

И тогда в яростной радости отец воскликнул:

«Пилата! Примула! Дочь моя и моей возлюбленной жены Пилаты!»

И жрица торжественно провозгласила в атриуме, над очагом, перед ликами предков:

«Примула Пилата! Желаю тебе всяческого благополучия и благоденствия на многие лета». И вручила младенца моему отцу…

XVI. Я внутренне произнес сейчас «моему отцу». Но в том-то и дело, что, приобретя сестру, я совсем потерял отца.

Ты спросишь: разве ты его имел? Да, Луций, он и до этого не баловал меня своим общением. Но теперь он совсем перестал замечать меня. И всё свое внимание сосредоточил на Примуле Понтии.

Начать с того, что он, который ни разу не брал ни отпуска, ни отгулов, теперь на целый месяц отпросился со службы и нянчился с девочкой, как заправская нянька: пеленал ее и распеленывал, качал колыбельку, часами носил на руках, купал в каких-то ароматных и целебных травах, которые сам собирал и сушил под руководством легионного доктора. Ни одну из служанок он к дочери не подпускал – ну разве что позволял им стирать простынки и свивальники, но каждую тряпочку, которая прикасалась к тельцу младенца, потом тщательно проверял и многие заставлял вновь и вновь перестирывать и высушивать на солнце. Он и Лусену подпускал к дочери лишь для кормления, встревоженно и придирчиво за кормлением наблюдал и потом ревниво забирал девочку в свои объятия.

Когда Примула спала, и отцу было нечем занять себя, он мастерил для нее различные погремушки, и каждую отделывал с таким тщанием и с такой любовью, с какими и греческий ювелир никогда не работает над своими драгоценными заказами.

Когда месяц истек, и отцу пришлось вернуться на службу, он старался как можно раньше прийти домой и тут же бежал к малышке, чтобы нянчить ее или смотреть на нее часами.

Он даже Лусене теперь уделял намного меньше внимания. Вернее, мечтательно или деятельно обожая малышку (надеюсь, ты простишь мне этот поэтический оборот речи), он иногда словно спохватывался, вспоминал о жене и, бросая на нее нежные, быстрые взгляды, как бы оправдывался и говорил: «ну, это ведь твое продолжение! любя ее, я и тебя еще сильнее люблю и лелею!..»

XVII. Боги ниспослали моему отцу удивительный дар любви. Честно говоря, Луций, я ни разу не встречал человека, который умел бы так полно, так всепоглощающе своей любви отдаваться.

Это понимали даже его сослуживцы, солдаты и офицеры, люди, вроде бы, грубые и созданные для убийства, а не для нежных чувств. Во всяком случае, я не слышал, чтобы они подшучивали или подсмеивались над отцом. «Он потерял голову», говорили они про отца, но говорили некоторые – с восхищением, некоторые – с завистью, и почти все – с уважением.

XVIII. Вот только мне в этой любви совершенно не было места. И чем ревностнее, чем упорнее я пытался о себе напомнить, тем жестче перед моим носом захлопывалась дверь.

Мои попытки обратить на себя внимание отца можно условно разделить на три категории, вернее, на три этапа.

Сперва я просто решил заявить о себе. Ну, например, когда, возвращаясь со службы, отец входил во двор, я всякий раз там оказывался, с приличного расстояния метко и точно бросая орехи в узкое горлышко амфоры. – Ноль внимания… Или: я стал скакать по двору и по дому на деревянной лошадке. – И скоро отец у меня эту лошадку отобрал. При этом не сказал мне ни слова и даже не посмотрел на меня, а просто взял лошадку и унес к себе в комнату, будто она могла потревожить покой маленькой девочки.

Тогда я решил стать полезным. В комнату, где утвердилась моя сестра, меня, разумеется, не пускали. Поэтому я караулил под дверью, и стоило отцу выйти из комнаты, бесшумной тенью следовал за ним и всячески норовил прийти на помощь: дверь отворить, пеленки подать, за ножом сбегать, если отец садился мастерить погремушки. – Всё тщетно, милый Луций. В лучшем случае, отец замечал меня и безразличным тоном командовал: «отойди», «не вертись под ногами», «не трогай», «положи на место». А в худшем – проходил в дверь, брал пеленку, принимал нож, словно дверь сама перед ним отворилась, свивальник упал с веревки ему на плечо, а нож случайно оказался у меня в руке, и он его у меня отобрал… Представь себе, совершенно пустой и безразличный взгляд, на тебя обращенный, который вдруг вспыхивает любовью и проникается нежностью при виде белого кулечка с розовым личиком!..

Я решился на крайние действия. Однажды, вернувшись со службы, отец застал меня в своей комнате: я лежал на постели в обнимку с распеленатой и совершенно голенькой Примулой Пилатой, которой я гладил ручки, чесал пяточки, целовал в лобик… Я знал, на что иду, и к самому страшному наказанию приготовился. Но этот удивительный человек, мой отец, поступил со мной непредвиденно жестоким для меня образом. Представь себе, он ухмыльнулся, бережно взял меня за руку, вывел из комнаты в атриум и там добродушно объяснил: «Она маленькая. С ней рано играть. Тебе, грязному, к ней даже прикасаться нельзя»… Я думал, он ударит меня. Или выведет во двор и высечет розгами. А он потрепал меня по голове и оттолкнул в сторону. Так отгоняют муху. Так отпихивают стул, о который случайно ударятся ногой…

XIX. Ты спросишь: а как вела себя Лусена? Представь себе, после рождения девочки Лусена оказывала мне еще более чуткое и, я бы сказал, подчеркнутое внимание. Когда у нее выдавалась свободная минута, она рассказывала мне сказки, древние, тартессийские, которые я помню до сих пор, но на которые не буду сейчас отвлекаться. Вспомню лишь, что, в отличие от тех мифов и преданий, с которыми ты, Луций, меня потом познакомил, великан Герион в ее сказках был добрым и справедливым героем, а финикийский Геракл – злобным чужеземцем, подло и коварно погубившим доверчивого трехголового и шестирукого Гериона…

До рождения девочки одежды мне шили и чинили рабыни, а теперь Лусена взяла это дело в свои собственные руки и никому не доверяла.

Знаю, что, по крайней мере, несколько раз Лусена пыталась воздействовать на отца. Потому что однажды, случайно наткнувшись на меня взглядом, отец вдруг скривился, словно от боли, и обиженно заявил: «Ты уже здоровый парень. А твоя сестричка – крохотное и беспомощное существо… Неужели непонятно?! И перестань жаловаться Лусене, перестань огорчать ее!»

Конечно, я ни разу не пожаловался. Но часто во время моих попыток завоевать отца, ловил на себе больные и сострадающие взгляды моей мачехи. И главным образом ради нее решил прекратить свои бесплодные усилия и смириться с тем, что, как говорится, насильно мил не будешь.

XX. Думаешь, я невзлюбил свою маленькую сестренку? Ничуть нет. Я к ней испытывал самые нежные чувства. Во-первых, потому что ее обожал мой отец. Во-вторых, этим крохотным розовым бутончиком, этим с каждым днем распускающимся и расцветающим нежным и трогательным цветочком просто невозможно было не любоваться и не восхищаться. В-третьих, когда Примула встала на ножки и начала ходить, а потом бегать по всему дому, я, разумеется, встречался у нее на пути, и она сразу же обратила на меня внимание и проявила ко мне интерес: завидев меня, она всякий раз начинала радостно улыбаться, устремлялась ко мне и обхватывала за ноги, личиком своим утыкаясь мне в колени («грязные, какой ужас!»); она тянулась ко мне, требовала, чтобы я брал ее на руки («к ней нельзя прикасаться»), протягивала свои погремушки, просила, чтобы я играл с ней… Ей, маленькой и нежной Примуле, нравился ее брат, и когда отца не было дома, я часами развлекал ее, а она ходила за мной, как собачонка, отталкивая Лусену и служанок, если те хотели забрать ее от меня. Но стоило появиться отцу, и дверь передо мной захлопывалась. А когда отец заметил – он долго не мог заметить, потому что даже мысли такой не допускал, – когда он наконец заметил, что его ненаглядная Примула тянется к этому «хилому и неуклюжему»… Нет, Луций, он не запретил ей общаться с братом, не сделал выговора Лусене и рабыням, не накричал на меня. Он с таким ужасом посмотрел на меня, а потом – с такой раненной обидой на девочку, что с тех пор я сам старался не приближаться к сестренке и не отвечать на ее радостные и ласковые призывы.

Потому что, как я теперь догадываюсь, мне, как и отцу, тоже ниспослан был дар любить. Но у отца этого дара хватало на двух женщин, маленькую и большую, а я мог любить только одного человека – моего отца. А все остальные люди были как бы приложением к этой любви. То есть я знал, что отцу будет приятно, если я буду любить Лусену. И я старался любить и, наверное, любил ее. Но я очень быстро понял, что отцу совершенно не нужно, чтобы я любил свою маленькую сестренку, и что для него будет крайне болезненно, если Примула привяжется ко мне и будет в его присутствии проявлять ко мне нежное внимание. Поэтому я перестал замечать ее, словно ее и не было в нашем доме. И кажется мне…

Чуть-чуть отодвинулась занавеска, и из-за нее высунулось удивленное лицо Эпикура, моего повара. И тут же скрылось.

Не утерпел-таки. Решил проверить, не пора ли убрать посуду. Удивляется. И все они, наверное, недоумевают, с какой стати я заперся у себя и не выхожу.

Я сам удивлен, чего это я вдруг начал копаться в своем далеком детстве и вспоминать о своих отношениях с отцом, о которых давно постарался забыть.

Действительно, времени мало. А мне еще очень многое предстоит вспомнить.

Намного интереснее – вспомнить, как рождалась моя Система…

XXI. Видишь ли, Луций, в Леоне я лишь развивал свои наблюдательные способности и тренировал память, но Системы у меня еще не сложилось. Хотя, как я теперь понимаю, именно в Леоне под нее был подведен фундамент, который некоторые греки именуют «психотропией». (Я знаю, ты не любишь этого слова. Но греки – будь они прокляты – куда от них денешься, когда начинаешь копаться в человеческой душе.)

Фундамент этот состоял из семи краеугольных камней, или постулатов, которые я сейчас постараюсь для тебя вычленить и пронумеровать.

Первый постулат: я одинок и, судя по всему, на всю жизнь обречен остаться одиноким существом.

Второй постулат: я не похож на других людей, и эта непохожесть произрастает вместе с моим одиночеством.

Третий: никаких особых способностей я за собой не знаю – ну, разве что память – и тем не менее в жизни у меня есть некое предназначение (сейчас мне больше всего нравится слово «Фортуна», но не в стоическом понимании), предназначение, может быть, даже более славное, чем у людей с выдающимися физическими и интеллектуальными способностями.

Четвертый: я сам себе совершенно неинтересен, и не потому, что я себя не люблю или, хуже того, презираю, а потому что нет во мне ничего достойного разглядывания и изучения.

Пятый: меня интересует и влечет к себе окружающий мир, особенно люди.

Шестой: этот человеческий мир, этот, если угодно, жизненный театр мне предстоит изучить в разноликих подробностях, в тончайших деталях, на максимальную глубину проникновения, и, стало быть, мне потребуются совершенно особые средства наблюдения и анализа.

Седьмой постулат – я о нем еще тогда не догадывался, но он уже сформулировался во мне и накапливал силы, чтобы прорасти и расцвести во всем буйстве своей греческой психотропии: я не просто буду наблюдать за людьми – изучив их, я смогу на них воздействовать, подчиняя их своим желаниям и целям!

Полагаю, не стоит объяснять тебе, что это я сейчас по полочкам разложил эти камешки, эти зернышки (эти психические спермологосы, если тебе, стоику, так будет понятнее), а тогда, когда мне было шесть или семь лет, всё это жило во мне неким единым ощущением, подспудным пониманием, невыраженным словом и затаенным стремлением…

XXII. Системы, повторяю, тогда еще не было. Но к семи годам я уже выработал некие общие правила исследования и уже научился предварительно классифицировать людей.

Правило, собственно, одно: от простого – к сложному. Но со множеством модификаций: от открытого – к закрытому, от близкого – к далекому, от однозначного – к многозначному, от неживого – к животному и человеческому и так далее и тому подобное.

На предварительную классификацию меня натолкнули мои наблюдения за домашней обстановкой, точнее, за шкафами и сундуками. Я обратил внимание, что некоторые шкафы вообще не имеют дверок, и всё в них на виду, как в нашем кухонном шкафу с глиняными горшками. Другие шкафы имеют дверцы, но дверцы не заперты. Третьи запираются на замок, как, например, ларец, в котором Лусена хранила свои тартессийские украшения и благовония. Четвертые имеют несколько запоров: таким был большой кованый сундук, в котором отец хранил оружие – римские и испанские мечи, длинные, слегка изогнутые и обоюдоострые, а также короткие кавалерийские дротики; на этом сундуке висели сразу три довольно сложных замка. Пятые запирались вроде бы на простой замок, но у них было двойное дно, наподобие того ларца, в котором Лусена хранила свои парадные туники; однако если эти туники вынуть и острым ножом подцепить дно, то под этим дном лежало древнее тартессийское одеяние, которое Лусена никогда не носила, но однажды я видел, как она его разглядывала, оглаживала и что-то беззвучно шептала, не вынимая из сундука. По моим соображениям, должен был быть еще один, последний и шестой, тип шкафов-сундуков и самый сложный для вычисления: без всяких запоров и, может быть, даже без дверей, но непременно с двойным дном или с тайником в задней стенке; в нашем доме такого укрытия мне не удалось обнаружить, но для исследователя секретов оно, конечно же, представляет наибольшее затруднение.

Эту классификацию я решил применить в исследовании людей, которые меня окружали. Ты знаешь (я уже вспоминал об этом), что у нас в хозяйстве было две рабыни и два раба: один, что называется, «армейский», который все время следовал за отцом, и другой – «корпоративный», то есть купленный вскладчину и принадлежавший не только нам, но и нашим соседям. Так вот, одна из наших служанок, Олиспа, принадлежала к первому классификационному типу: всё в ней было словно выставлено на всеобщее обозрения, ее ни о чем не нужно было расспрашивать – она сама рассказывала о своих чувствах, желаниях, сомнениях и подозрениях, – ну точь-в-точь наш кухонный шкаф без дверок; кстати говоря, эта служанка и работала главным образом на кухне.

Ко второму типу, «с дверцами без запоров», как я скоро установил, принадлежал корпоративный раб, который регулярно приходил колоть дрова и выполнять другие тяжелые хозяйственные работы. Внешне он выглядел суровым и замкнутым, но стоило мне однажды слегка «потянуть за дверку», то есть проявить настойчивый интерес к колке дров, и раб этот легко и скоро «распахнулся», поведав мне не только все, что знал о рубке, колке и пилке дров, но также о том, какими дровами предпочитают пользоваться соседи, в каком состоянии у них печки и очаги, откуда берут воду, какое употребляют вино, как часто и в каком количестве к ним приходят гости, и даже о том, какими розгами и как они секут своих рабов и рабынь.

Вторая наша служанка, Бетана, принадлежала к третьему типу, к «шкафу с замком» – к ней надо было подобрать ключик. Я его через некоторое время подобрал, путем последовательных и осторожных наблюдений установив, что она неравнодушна к армейскому рабу моего отца, Вокату. И стоило мне завладеть этим ключиком, Бетана мне стала доступна и довольно быстро открывалась, когда я этим ключиком пользовался, то есть заговаривал с ней о Вокате.

К самому Вокату, который, понятное дело, интересовал меня намного больше, чем другие, потому что от него тянулась прямая ниточка к моему отцу, – к нему мне было намного сложнее подобраться. Во-первых, он редко бывал у нас дома и обычно ночевал в конюшне на службе у отца. Во-вторых, чуть ли не целый месяц потратив на то, чтобы подобрать ключ к его «замку», и, наконец, открыв его, я вдруг обнаружил, что этот человек, оказывается, имеет второй замок и на этот замок по-прежнему закрыт от меня. А когда через две недели я вычислил и попытался отпереть второй замок, то выяснил, что у Воката имеется еще и третий замок, и первый замок уже успел захлопнуться, пока я возился со вторым запором. Короче, «шкаф со многими замками, которые надо открывать одновременно»…

Но хватит, наверное, о моей предварительной классификации – она была по-детски наивной и, главное, не была обеспечена действенными и надежными средствами реализации.

Тем более что вскорости я вообще перестал заниматься исследованием людей. Потому что в наш дом пришло ужасное несчастье.