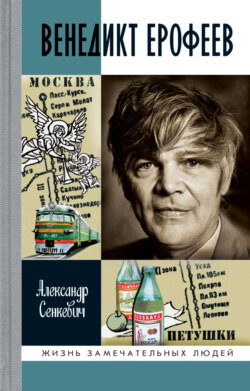

Читать книгу Венедикт Ерофеев - Александр Сенкевич - Страница 7

Часть первая

Экспозиция

Глава третья

Венедикт Ерофеев и семья Владимира Муравьева

ОглавлениеВладимир Сергеевич Муравьев безоговорочно признан мемуаристами другом, собеседником Венедикта Ерофеева. К тому же в течение полутора лет он был его сокурсником на филологическом факультете МГУ, где они познакомились. Ерофеев и Муравьев жили какое-то время в одной комнате в университетском общежитии на Стромынке. Их койки стояли рядом[119]. В 1987 году Владимир Муравьев стал крестным отцом писателя. Они знали друг друга и общались 35 лет. И различались, по словам Муравьева, «скорее по образу жизни, чем по образу мышления»[120].

Появление Владимира Муравьева в жизни Венедикта Ерофеева означало обретение товарища, близкого по умонастроению и литературным интересам. Он благодаря этой в общем-то случайной встрече попал в среду необыкновенных людей. Ирина Игнатьевна Муравьева[121], мать Владимира Сергеевича, была литературоведом, занималась изучением французской и датской литературы. Ей принадлежит изданная в 1959-м и переизданная после ее смерти в 1961 году «Молодой гвардией» в серии «ЖЗЛ» книга о Хансе Кристиане Андерсене[122]. Общий тираж двух изданий книги по меркам сегодняшнего дня был немыслимый – 170 тысяч экземпляров.

Отчимами Владимира Муравьева были Елеазар Моисеевич Мелетинский[123], филолог, историк культуры и основатель исследовательской школы теоретической фольклористики, и Григорий Соломонович Померанц, философ, культуролог, эссеист.

Не так много известно, с кем из представителей «сталинской эпохи» (кроме его преподавателей) встречался в неформальной обстановке Венедикт Ерофеев, учась на филологическом факультете Московского государственного университета. Как ни странно, о его личной жизни конца 1980-х годов, когда он был, как говорил о себе Игорь Северянин, «повсеместно обэкранен» и «повсесердно утвержден», мы знаем намного больше, чем когда он пребывал в неизвестности. Обычно бывает наоборот. Публичная известность писателя уводит в тень, а точнее, «засекречивает» его личную жизнь. Исключение составляют звезды массовой культуры. Во многих опубликованных незадолго перед его смертью интервью он часто нес всякую шокирующую околесицу, словно в подражание эстрадным звездам самого низкого пошиба.

Для Венедикта Ерофеева семья Владимира Муравьева во второй половине 1950-х и в начале 1960-х годов стала одним из безопасных пространств интеллектуального общения и духовной поддержки. Григорий Соломонович Померанц и его жена Ирина Игнатьевна Муравьева относились к людям легенды. Особенно Ирина Игнатьевна. Ее независимая, иногда счастливая, иногда злополучная личная жизнь достойна романа. По крайней мере одна такая повесть, «Любимая улица», уже существует. Ее написала Фрида Абрамовна Вигдорова[124]. Эта писательница и журналистка получила всемирную известность благодаря сделанной ею в феврале 1964 года записи судебных слушаний по делу Иосифа Бродского. Этот материал носит название «Судилище».

Людмила Сауловна Суркова, со школьных лет подруга Ирины Игнатьевны Муравьевой, достаточно подробно рассказала о ней и Григории Соломоновиче Померанце в статье, опубликованной в январском номере 2014 года журнала «Семь искусств».

Жили две девочки из интеллигентных семей в Смоленске. Знакомы были с шести лет, а подружились в десятом классе: «Она показалась мне еще привлекательней, чем в детстве, – высокая, тонкая, легкие движения, легкая походка, короткие светлые волосы вразлет, блестящие ярко-голубые глаза, вздернутый нос. И негромкий, но проникающий в душу голос. Она по-прежнему легко заводила знакомства, но оставались с ней только те, кто был ей интересен»[125].

Семья Иры Муравьевой относилась к смоленской интеллектуальной элите. В их доме встречались местные литераторы, художники, композиторы, ученые. Ее отец, Игнатий Фадеевич, преподавал математику в педагогическом институте. Мать, Людмила Степановна, урожденная Владимировская, в прошлом учительница, стала домохозяйкой, занималась воспитанием и образованием детей. Ирина с детства читала на немецком и английском языках и имела склонность к сочинительству. Как вспоминает Людмила Суркова, «она была прирожденным писателем». Пережила ее семья и трагедию. В 1937 году арестовали и сослали в Сибирь ее старшего брата, Владимира Игнатьевича, талантливого поэта, состоявшего в литературном объединении, которым руководил Александр Твардовский.

Долгое время Ирина Муравьева не вступала в комсомол. Но в конце концов пошла на компромисс с собственной совестью и в десятом классе стала комсомолкой, как все ее однокашники и однокашницы. Не хотела своей фрондой привлекать к себе внимание членов приемной комиссии института, куда она решила поступать.

Отец Ирины Муравьевой был серьезно болен туберкулезом легких. Позднее эта хворь перешла и к ней. Людмила Суркова рассказывает о пренебрежительном, наплевательском отношении Муравьевых к средствам самозащиты от этой страшной болезни. Трогательна причина такого отношения. Она свидетельствовала об огромной любви и уважении к главе семейства – Игнатию Фадеевичу: «Туберкулезным больным необходим чистый воздух, но у Муравьевых было душно и пыльно – боялись простудить отца. Из-за этого и окна не открывали. Спали они на диванах, покрытых пыльными коврами, в этих диванах хранились не менее пыльные книги. Я спросила Иру, почему у отца нет отдельной посуды. Она объяснила, что нельзя огорчать отца, он будет чувствовать себя, как прокаженный. Меня это ошеломило – когда я заболела туберкулезом, меня держали в изоляции, выделили отдельную посуду, открывали форточку и вынесли все вещи, в которых скапливалась пыль»[126].

Непонятно, в кого из родителей пошла Ирина, импульсивная, своенравная и красивая девушка, которая даже в более зрелые годы медлила расставаться с молодостью.

Ирина Муравьева наконец-то влюбилась всерьез в красавца, хорошо говорящего по-немецки Сергея Моисеенко, известного ей еще по школе. Он уехал в Москву и поступил там в Артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского. Перед войной узаконивание матримониальных отношений было не в моде, но жениху и невесте все-таки пришлось прибегнуть к услугам загса – для офицеров в связи с их перемещениями по стране регистрация брака была необходима.

Людмила Суркова вспоминает, что замужество нисколько не изменило свободного нрава и раскованных манер ее подруги: «Когда Сергей сдавал в Москве сессию, Ира вела себя, с моей точки зрения, слишком свободно: пила, курила, сидела у мальчиков на коленях. Когда я высказала ей свое мнение, она ответила, что лучше ее легкомыслие, чем мое тугодумие. И почему не развлечься в свое удовольствие – никому это не повредит»[127].

Жизнь шла своим чередом. Игнатий Фадеевич дожил до рождения первого внука – Владимира. Затем Ирина родила второго сына Леонида, в будущем ставшего реставратором и художником. После замужества Ирина Игнатьевна переехала в Москву, к мужу, который продолжал учебу в Артиллерийской академии. Стипендия у Сергея Моисеенко была большая, так что ее хватало и на повседневную жизнь, и на театры, и на посещение Третьяковской галереи и Музея нового западного искусства живописи, ликвидированного в 1948 году по личному распоряжению И. В. Сталина в результате борьбы с формализмом.

Наступил 1941 год. Ирина с Сергеем жили в Чугуеве, неподалеку от Харькова. Там проходили учения слушателей академии. Мать Ирины, Людмила Степановна, воспитывала внуков в Смоленске. Людмила Суркова вспоминает: «Володя, крепкий увесистый бутуз, исполнял распоряжения бабушки, но втихомолку действовал быстро и разрушительно»[128].

Как только началась война, академия прямо из Чугуева передислоцировалась в Узбекистан, в город Ташкент. В письме, посланном из Ташкента Людмиле Сурковой, Ирина Муравьева сообщала малоприятные новости. Сергей изменился до неузнаваемости: стал груб, вмешивается в воспитание детей, к ней пристрастен и ревнует к каждому мужчине, а сам встречается с какой-то спортсменкой, утверждая, будто только для того, чтобы вызвать ее ревность. Атмосфера неприязни друг к другу накалялась. Особенно после того, когда Сергей, шантажируя ее самоубийством, приставил к виску пистолет и нажал на курок. То ли обойма была пустой, то ли произошла осечка, но выстрела не последовало. Сергей и задолго до женитьбы был склонен к депрессии. С женой он иногда говорил в таком тоне, словно она проштрафившийся солдат. Ирина стала замечать, что его психика не совсем в норме. Ко многому она могла относиться снисходительно, но постоянно выносить до неузнаваемости изменившегося Сергея было выше ее сил[129].

Человек решительный и волевой, она не покорилась обстоятельствам. Строки Александра Пушкина поддержали ее в принятом решении: «Давно, усталый раб, замыслил я побег / В обитель дальнюю трудов и чистых нег». Этой обителью для Ирины Игнатьевны с сыновьями на какое-то время стал город Петрозаводск.

Учась на филологическом факультете Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте, Ирина Муравьева познакомилась с Елеазаром Моисеевичем Мелетинским. Он читал лекции по истории зарубежной литературы. Уже после его первых лекций она почувствовала к нему необъяснимую, но искреннюю симпатию. Это была еще не любовь, но то застенчивое и одновременно пылкое чувство к мужчине, когда до спазмов в горле хочется, чтобы он наконец-то обратил на тебя внимание. И он обратил на нее самое пристальное внимание. Вскоре сделал ей предложение выйти за него замуж. Ирина Игнатьевна согласилась, и они с мальчиками переехали в Петрозаводск, где Елеазар Моисеевич Мелетинский заведовал кафедрой литературы в Карело-Финском государственном университете. Но их семейное счастье длилось не более двух лет. В 1949 году по всему Советскому Союзу, как цунами, прошла кампания борьбы с космополитизмом. (Возвращаясь к этим стародавним для Венедикта Ерофеева событиям, он записал в одном из своих блокнотов: «О повальных арестах и судах 47–48 гг. В те же годы песня Блантера на слова Фатьянова: “На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест”»[130].

В самом начале кампании в петрозаводской газете появилась статья о «космополитических извращениях» на кафедре литературы и «прежде всего у заведующего кафедрой». Этой статье предшествовал донос на Мелетинского, написанный человеком, от которого никто этого не ожидал. В мае 1949 года Елеазар Моисеевич был арестован, осужден на десять лет и этапом отправлен отбывать срок в Каргопольлаге в Архангельской области.

Тут я хочу добавить, что до знакомства с Ириной Игнатьевной Елеазар Моисеевич уже хлебнул тюремной баланды. Он воевал на Южном фронте, был помощником начальника разведотделения дивизии. Дивизия оказалась в окружении, и командир распустил личный состав. Теперь каждый сам должен был выбираться из окружения. Елеазару Моисеевичу это удалось, но как «окруженец», продолжая воевать на Кавказском фронте, он постоянно находился под подозрением сотрудников Особого отдела. По первому доносу его арестовали 7 сентября 1942 года, обвинив в измене и шпионаже. Ему дали срок, больший, чем он мог ожидать. Десять лет исправительно-трудовых лагерей «за антисоветскую агитацию с целью разложения Красной армии». Как ни цинично об этом говорить, ему повезло: в тбилисской тюрьме он заболел воспалением легких, которому сопутствовали дистрофия и цинга. Обращу внимание читателя на место заточения Мелетинского: Грузия. Республика, в которой большая часть населения сохраняла православную веру. Специальная комиссия (подавляющее большинство – грузины) признала Мелетинского тяжело-больным и истощенным и в числе других таких же заключенных он был выпущен на свободу 15 мая 1943 года. Через Баку он добрался до Ташкента. Не сразу, а после многих попыток Елеазар Моисеевич добился зачисления в аспирантуру Среднеазиатского государственного университета, в котором спустя время стал преподавать. В 1945 году защитил кандидатскую диссертацию «Романтический период в творчестве Ибсена»[131].

Именно судьба Елеазара Моисеевича Мелетинского и лично он сам повлияли на воспитание чувств и развитие ума Владимира Муравьева. Нельзя не заметить, что все многочисленные беды своего наставника Владимир Сергеевич пережил, как свои, хотя во время его ареста ему было только десять лет. Более того, спустя некоторое время они с матерью почувствовали, что в какой-то степени виновны в этой очередной несправедливости, которая обрушилась на Елеазара Моисеевича. А почему они стали терзаться такой мыслью, объясняет Людмила Суркова:

«Иру каждую ночь допрашивал следователь. Глаза ослепляла яркая лампа – была такая пытка. Но она не сдавалась, ничего не отвечала. Утомившись ее молчанием, следователь пошел на уловку: “Вот вы его защищаете, а он вам изменял. Прочитайте письмо к любовнице”. Ира и глазом не моргнула: “Ну и что? Я это знала!” Ничего она не знала, сразу в сердце ударило. Пока следователь перелистывал страницы, разыскивая письмо, Ира заметила знакомый почерк – донос написал Сергей! Наконец следователь отпустил Иру: “Скажите спасибо, что вы Муравьева. Нас люди с такой фамилией не интересуют”. Ира с детьми, как декабристка, поехала за мужем в Сибирь. Учительствовала в сельской школе. Было холодно и голодно»[132].

Умер Иосиф Виссарионович Сталин. Вволю отрыдавшись, страна проводила его в последний путь. Упокоила в мавзолее рядом с В. И. Лениным. И на сердце у советских граждан немного полегчало. С его уходом будто бы полегчало и всей природе. Вороны, на удивление остальным птицам, каркали веселыми голосами. Даже весна наступила раньше обычного. В 1954 году из ГУЛага вернулись Елеазар Моисеевич Мелетинский и сидевший с ним в том же лагере его друг Григорий Соломонович Померанц.

Людмила Суркова вспоминает: «В ожидании реабилитации Ира работала в эстонском городе Тапа, опять в школе. Дали ей комнату; как всегда, образовалась интересная компания. Но приехал муж и уговорил Иру переехать в Москву, где жила его мать в просторной трехкомнатной квартире»[133]. Елеазар Моисеевич мог бы заранее предположить, что для его матери болезная Ирина Игнатьевна с двумя детьми встанет поперек горла. Чему тут удивляться, крупные ученые редко обладают обычной житейской сметкой. В общем, как говорят в интеллигентных семьях, отношения Ирины Игнатьевны со свекровью не сложились. Да и самому Елеазару Моисеевичу, сказать по правде, тоже было трудно жить с женой, прежний муж которой написал на него донос.

Обращусь опять к воспоминаниям подруги Ирины Игнатьевны: «За время длительной разлуки оба изменились, их удерживала только взаимная жалость. Муж с любовницей (о которой рассказывал следователь) уехал на юг и попросил своего друга, Григория Померанца, тоже филолога-востоковеда и товарища по лагерю, присматривать за женой. От изнурительных переживаний у Иры обострился туберкулез, она слегла в больницу. Гриша навещал ее почти ежедневно. С первой встречи любовь нахлынула на них, как лавина, объединившая их взаимной нежностью, духовной близостью и обоюдным счастьем. Это был щедрый подарок судьбы. Они оба даже помолодели на вид. Ира стала прихорашиваться, приоделась, красила губы, чтобы скрыть проступающую от болезни синеву. Больше они не расставались. Ей было 36 лет, ему 38. Но так хорошо им еще никогда не было»[134].

Григорий Соломонович Померанц окончил в 1940 году литературный факультет Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ) им. Н. Г. Чернышевского.

Венедикта Ерофеева привел в 1956 году в узенькую семиметровую комнатку, похожую на пенал в общежитии монаха Бертольда Шварца из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», его новый товарищ Владимир Муравьев. Там жила с новым мужем Григорием Померанцем его мать Ирина Игнатьевна. Здесь Венедикт Ерофеев обнаружил людей, существование которых предполагал, но с которыми лично знаком не был. К тому же через друзей и бывших преподавателей Григория Соломоновича из МИФЛИ он получил доступ к литературе самиздата.

Но самым оглушительным для него событием было знакомство, а затем дружба (к сожалению, по времени короткая) с матерью Владимира Муравьева – Ириной Игнатьевной. В ней не было ничего заоблачного, не от мира сего. Ее естественность в общении завораживала. Красота во всех ее проявлениях – вот что постоянно искушало. Она тянулась и к человеку, который рядом, и к звездам, которые едва видны. Она ушла к этим звездам 30 октября 1959 года. Умерла Ирина Игнатьевна на операционном столе. Ей делали операцию на легком. Из жизни Венедикта Ерофеева ушел друг, о котором можно было только мечтать.

По образу жизни трудно представить себе более разных людей, чем Владимир Муравьев и Венедикт Ерофеев. Один – педант и трудоголик, нашедший опору в повседневной творческой работе, а также в семье и детях. Другой – вольный странник, творящий по вдохновению, любящий одиночество и относящийся безответственно не только к самому себе, но и к первой жене и сыну. Однако при этом было в Венедикте Ерофееве и Владимире Муравьеве что-то общее, объединяющее.

Например, особенностью характеров Владимира Муравьева и Венедикта Ерофеева была закрытость для посторонних всего, что относилось к их личной жизни. Они не затрагивали в своих разговорах ничего личного, интимного. Эта врожденная или благоприобретенная деликатность выделяла их обоих в той инакомыслящей и близкой к диссидентам среде, где накладывать табу на что-либо скабрезное считалось плохим тоном. Эта «привычка к неприятию всяческих табу, установленных обветшалой моралью», как вспоминает искусствовед Елена Борисовна Мурина, шла от творческой интеллигенции первых лет существования Советского государства. Такой прямотой в обсуждении личных отношений отличалась, например, Надежда Яковлевна Мандельштам[135], вдова великого поэта[136].

Владимир Муравьев, напротив, из своего бастиона закрытости при его сдержанности чувств даже носа не высовывал. А распахивать душу настежь для него представлялось совсем уж порочной и самоубийственной затеей.

Несколько слов о Владимире Сергеевиче Муравьеве. С этим выдающимся филологом и литературным переводчиком меня свела судьба в 1960-е годы во Всесоюзной библиотеке иностранной литературы, куда в 1965 году я поступил на работу в отдел Востока вскоре после окончания Института восточных языков при МГУ.

Когда я появился в «Иностранке», Владимир Муравьев работал в ней почти пять лет. Он окончил в 1960 году филологический факультет МГУ и заметно выделялся среди молодых сотрудников библиотеки обширной эрудицией, научной основательностью и литературным талантом.

Анна Андреевна Ахматова назвала Владимира Муравьева самым умным молодым человеком его поколения. В общении со своими библиотечными коллегами он был любезен, немногословен и застегнут на все пуговицы. Избегал в общении с людьми фамильярности. При разговоре с кем-то соблюдал дистанцию в прямом смысле этого слова. Беседующий с ним человек находился почти в метре от него. Остается добавить, что Владимир Сергеевич – автор двух книг о творчестве англо-ирландского писателя Джонатана Свифта[137], статей об английской классической и современной литературе.

Я обратил внимание, что первая из книг Муравьева о творчестве Джонатана Свифта, озаглавленная автором «Путешествие с Гулливером (1699–1970)», создавалась в то же время, что и поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» – в конце 1960-х годов. К тому же из печати они вышли с разницей в один год: книга Владимира Муравьева в Москве в 1972 году в издательстве «Книга» тиражом 80 тысяч экземпляров, а книга Венедикта Ерофеева в Иерусалиме в 1973 году в альманахе «Ами» тиражом 300 экземпляров.

Владимир Муравьев определил временныˊе границы своего путешествия с Гулливером в 301 год. В таком хронологическом сдвиге существовал обдуманный автором замысел: ввести в свое повествование проблематику также и того общества, в котором он родился и существует. Не он первый, не он последний использовал в подцензурной печати подобный прием. Мало-мальски образованному читателю уже с первых страниц книги о Гулливере становилось ясно, о чем в ней пойдет речь. Сочинение Владимира Муравьева представляет собой не только исследование молодого ученого, но и социально-политический и сатирический по духу памфлет на острые темы современной жизни. То же самое впечатление оставляет поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки», написанная языком более чем разговорным. Сопоставление мною этих двух книг ждет читателя впереди. Оно полезно еще и для понимания близости и различия в художественно-философском подходе двух писателей к общей теме – судьбе человека в контексте современного мира.

Владимир Муравьев также получил известность как переводчик с английского языка произведений О. Генри, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Уильяма Фолкнера, Мюриэл Спарк, Ивлина Во и других американских и английских писателей. На меня сильное впечатление произвел его перевод книги-новеллы Вашингтона Ирвинга[138] «Альгамбра». Наиболее известна работа Владимира Муравьева над трилогией «Властелин колец» английского писателя Джона Роналда Рейела Толкина[139], которую он начал совместно с Андреем Андреевичем Кистяковским[140], а после его смерти 30 июня 1987 года завершил в одиночку.

Андрей Кистяковский с 1978 года участвовал в работе созданного Александром Исаевичем Солженицыным[141] Фонда помощи политическим заключенным, а после ареста Сергея Дмитриевича Ходоровича, его распорядителя, принял на себя руководство этой правозащитной организацией.

Чтобы объяснить психологию социального поведения этих в то время далеко не старых, но уже и не совсем юных инакомыслящих людей, среди которых жил и с которыми общался Венедикт Ерофеев, и понять, откуда берут начало их взгляды, обращусь к воспоминаниям Сергея Ходоровича. Вот что он ответил в лагере начальнику изолятора, спросившему, за что его посадили: «Причина-то в том, что для меня полностью неприемлемо коммунистическое мировоззрение. Я придерживаюсь мировоззрения христианского, а друг с другом они несовместимы. И если мое мировоззрение не скрывать и пытаться жить по нему, то неизбежно попадешь в лагерь. В этом-то и есть истинная причина ареста…»[142]

Сергей Ходорович не мог смириться с неписаным законом всеобщего обоюдного надувательства, который чуть ли не с первых дней октябрьского переворота свалился на население огромного государства как снег на голову. Вскоре этот закон стал определяющим в отношениях людей, занятых строительством общества развитого социализма и живущих утопической надеждой превратить его в общество коммунистическое. А если сказать еще короче: «Не хотел Сергей Ходорович существовать в системе, созданной на лжи и страхе». Находиться постоянно среди людей, которые врут как дышат и при этом фанатично верят в свое вранье, – на самом деле для человека нравственного и законопослушного тяжелое испытание. А если он еще человек умный, тогда это сплошной ужас!

Отдавая должное Владимиру Муравьеву в его благотворной роли в творческой жизни автора поэмы «Москва – Петушки» второй половины 1950-х и начала 1960-х годов, я не собираюсь делать из него ангела во плоти. Нина Васильевна Фролова, сестра Венедикта Васильевича, и его невестка Галина Анатольевна Ерофеева вспоминают некоторые не совсем адекватные поступки ерофеевского друга по отношению к литературному наследию писателя. Об этих странностях поведения Владимира Муравьева также пойдет речь в этой книге. Китайский философ древности Конфуций недаром предупреждал: «Никогда не дружи с человеком, который не добродетельнее тебя»[143].

На протяжении многих лет Владимир Муравьев и Венедикт Ерофеев общались спорадически, но основательно. Они откровенно обсуждали различные, самые «запретные» темы. Эти темы, если их сформулировать в общем виде, касались соотношения причины и следствия в жизни человека, общества и культуры. Автору поэмы «Москва – Петушки» хотелось понять обусловленность одних событий другими, их невидимую простым глазом подоплеку.

119

«Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Владимир Муравьев // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 572.

120

«Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Владимир Муравьев // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 573.

121

1920–1959.

122

1805–1875.

123

1918–2005.

124

1915–1965.

125

Суркова Л. Григорий Соломонович Померанц (1918–2013). Воспоминания и переписка // http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=49.

126

Суркова Л. Григорий Соломонович Померанц (1918–2013). Воспоминания и переписка // http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=49.

127

Суркова Л. Григорий Соломонович Померанц (1918–2013). Воспоминания и переписка // http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=49.

128

Суркова Л. Григорий Соломонович Померанц (1918–2013). Воспоминания и переписка // http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=49.

129

Суркова Л. Григорий Соломонович Померанц (1918–2013). Воспоминания и переписка // http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=49.

130

Ерофеев В. В. Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 177.

131

Мемория. Елеазар Мелетинский // https://polit.ru/news/2017/10/22/meletinsky/.

132

Суркова Л. Григорий Соломонович Померанц (1918–2013). Воспоминания и переписка // http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=49.

133

Суркова Л. Григорий Соломонович Померанц (1918–2013). Воспоминания и переписка // http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=49.

134

Суркова Л. Григорий Соломонович Померанц (1918–2013). Воспоминания и переписка // http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=49.

135

1899–1980.

136

См.: «Посмотрим, кто кого переупрямит…»: Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах / Сост. П. М. Нерлер. М., 2015.

137

1667–1745.

138

1783–1859.

139

1892–1973.

140

1936–1987.

141

1918–2008.

142

Ходорович С. Не участвовать в несправедливости… // https://memorial.krsk.ru/memuar/H/Hodorovich.htm.

143

Цит. по: Энциклопедия ума, или Словарь избранных мыслей авторов всех народов и всех веков / Сост. и пер. Н. П. Макаров. М., 1998. С. 114.