Читать книгу Венедикт Ерофеев - Александр Сенкевич - Страница 8

Часть первая

Экспозиция

Глава четвертая

Не всякая сказка – людям указка

ОглавлениеНастоящим, а не мнимым апофеозом пошлости стала «пьяная» электричка, отошедшая 24 октября 1998 года от Курского вокзала по маршруту «Москва – Петушки» и обратно. Она была до отказа набита нетрезвыми пассажирами. Погода стояла солнечная, настоящая золотая осень, да и существовал подходящий повод почтить память любимого писателя – шестидесятилетие Венедикта Васильевича Ерофеева. Представители фирмы «Кристалл» бесплатно вручали пассажирам электрички шкалики водки и бутылки с дешевым портвейном в таком количестве, что можно было напиться до потери сознания. Вместе с тем закуска к водке в виде бутербродов не предлагалась бесплатно, а продавалась втридорога. Впрочем, раздавались бесплатно два плавленых сырка «Дружба». Устроители этого празднества следовали совету из поэмы «Москва – Петушки»: «Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от поверхностного атеизма»[144]. Вот почему по прибытии в город Петушки пьяная орава пассажиров бросилась в станционный буфет и мигом его опорожнила. Но это случилось потом. А пока электричка находилась в Москве, гремел духовой оркестр столичной милиции. Пластиковые ящики, тара для бутылок, пустыми валялись по всему перрону вокзала. Телевизионные камеры со словоохотливыми журналистами запечатлели это событие чуть ли не как новый национальный праздник России. Это было бы полбеды. Куда хуже, что некоторые филологи с учеными степенями, маститые ученые, живущие не только в России, подхватили и разнесли по свету легенду о русском супералкаше, гениально описавшем самого себя и свое бытие. Для них писатель и его герой слились в одно лицо.

Автобиографическая сущность поэмы «Москва – Петушки» неоспорима. Однако ее главный герой Веничка все-таки не духовный двойник Венедикта Ерофеева.

Среди некоторых читателей распространилось мнение, что при своей жизни писатель шел на поводу у сильно пьющей публики и часто ей потворствовал. Он словно бы понимал, что созданный им образ слился с ним и его увековечил. Более того – сделал на долгие годы предметом культа. А где экзальтация и шумные восторги, там на восстановление истины особо рассчитывать не приходится.

На эту аберрацию читательского зрения обратил внимание его товарищ, известный профессиональный фотограф Виктор Баженов. Он одного года рождения с Венедиктом Ерофеевым, окончил исторический факультет МГУ, поступив на кафедру искусствоведения. Он часто общался в Москве с писателем. Вот что он сказал: «Читатели напрямую соединяют облик забулдыги, разлюли малина Венички с автором Венедиктом Ерофеевым. Но между образом и автором всегда существует некая дистанция. Читатели считали, если и мы пьем, то с ним мы ровня. Однако если с “Веничкой”, считай, каждый мог распить и “слезу комсомолки”, и “сучий потрох”, и четвертинку в электричке, то к Венедикту так просто на кривой козе не подъедешь. Общаясь, никто из нас не фамильярничал, называя его Веничкой, даже те, кто с ним был на “ты”. Мы знали ему цену, и Венедикт ценил достойное окружение. Как пел Высоцкий, “В наш тесный круг не каждый попадал”»[145].

Те люди, кто увидел в поэме «Москва – Петушки» только алкогольный бред, опьянены до беспамятства самими собой – своим талантом и ученостью или своей полной бесшабашностью. Однако большую часть подобной публики составляют люди малообразованные, зато крикливые, наглые и упорные в своем невежестве. Тем и другим не было и нет дела до остальных смертных. Как и до страны, в которой они родились и худо или бедно существуют.

Также в немалом количестве появились другие читатели, которые еще при жизни писателя превозносили его до небес по одной только причине: они полагали, что его проза – дерзкая политическая агитка, очередная талантливо написанная антисоветская прокламация. О таких людях Венедикт Ерофеев говорил с нескрываемой неприязнью: «Были читатели очень дурного разбора. Им было наплевать на суть, главное был бы оттенок запрещенности. Такие никогда не будут смотреть Рафаэля, а вот надписи в туалете Курского вокзала будут очень и очень изучать»[146].

Эти люди досаждали ему своими декларациями и настырным характером. А в душе большая часть из них хотела любым путем «свалить на Запад» и вести там спокойную, вполне буржуазную жизнь. В конце концов многие из них так и поступили[147].

Не отрази Венедикт Васильевич столь неожиданно просто и пророчески беспощадно в контексте вечных ценностей нашу советскую повседневность, существующую и по сей день не только в личных воспоминаниях, но и в массовом сознании моего поколения как привычный и единственно правильный образ жизни, его сенсационная известность времен горбачевской перестройки и первой половины 1990-х годов давным-давно сошла бы на нет.

К тому же с ходом времени понимаешь всю значимость его творчества для новой русской литературы, которую с ее появлением на свет критики назвали «другой» или «второй», отличной по мыслям, языку и сюжету от большинства сочинений советских авторов.

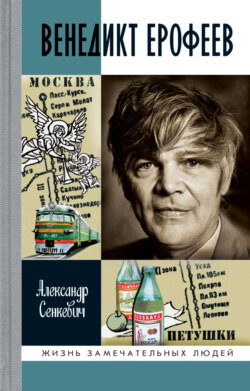

Взгляните на фотографии Венедикта Ерофеева разных лет и сравните их с изображениями (даже тщательно отретушированными) многих публичных людей, наших современников. Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы увидеть разительное расхождение между их внутренним миром и его. Морды и лицо. Недаром говорят: лицо – зеркало души. Знаю, что утром хорошо бы внимательно посмотреть на себя в зеркало. А затем, выйдя из дома, в течение дня попытаться не совершать ничего предосудительного. Тогда, может быть, хотя бы на чуть-чуть улучшишь облик своей физиономии.

Венедикт Ерофеев уже внешним видом ошеломлял женщин. Ольга Мироновна Зиновьева, вдова писателя Александра Александровича Зиновьева[148], философа, логика, социолога, художника и поэта, вспоминает: «У него были феноменального цвета пшеничные волосы и ясные потрясающе голубые глаза! Очень красивый человек и во взгляде, и в высказываниях»[149].

Вероятно, общее впечатление от молодого человека было настолько сильным, что его светло-русые волосы остались в памяти Ольги Зиновьевой как волосы пшеничного цвета. Впрочем, если быть точным, глаза у Венедикта Ерофеева, по свидетельству людей, его хорошо знавших, были не голубыми, а серо-голубыми. Нина Васильевна Фролова, сестра писателя, в разговоре со мной, говоря об отце и его братьях, вспоминала: «Все Ерофеевы рослые, светловолосые, с серо-голубыми глазами, кроме дяди Вани – он небольшого роста, кареглазый, черноволосый».

А вот что о первой встрече с автором поэмы «Москва – Петушки» поведала мне Кира Александровна Сапгир, в 1970-е годы жена поэта Генриха Вениаминовича Сапгира[150]. Теперь она известная писательница, живущая во Франции и часто навещающая Россию. Андрей Георгиевич Битов[151] назвал предисловие к ее автобиографическому роману «Дисси-Блюз» «Фанни Каплан третьей эмиграции». И попал в яблочко. Чем-чем, а сентиментальностью Кира Сапгир не отличается. Она персонажей своего романа настолько вывернула наизнанку, что их прототипы чуть было не ушли в монастырь замаливать прежние грехи. Тем более что в постраничных примечаниях были раскрыты их настоящие имена и фамилии.

Этой бескомпромиссной, не склонной к сантиментам молодой женщине, увидевшей впервые Венедикта Ерофеева, показалось, что перед ней предстал находящийся слегка под хмельком высоченный, благородного вида король из романтического романа. Она едва сдержалась, чтобы не броситься к нему с распростертыми объятиями. Чего другого, а вот эту женскую экзальтацию Венедикт Ерофеев вряд ли выдержал бы даже при всей его аристократической невозмутимости. Кира Сапгир помнит, как она все-таки сделала ему глубокий книксен, придержав модную по тем временам кисейную юбчонку. Еще ей запомнился удивленный взгляд его серо-голубых глаз, направленный не на ее лицо, а на руки. Ее ногти были ярко-красными, как крупные ягоды клюквы.

А теперь я приведу отрывок из воспоминаний Виктора Баженова. Он описывает Венедикта Ерофеева неузнаваемо изменившимся, не похожим на того, кого он видел прежде: «Премьера в Доме кино. У Зайцева (Алексей Никифорович Зайцев[152] – актер, общий друг Баженова и Ерофеева. – А. С.) роль в фильме. Фойе, лестница, опершись о перила, стоит рядом с Лешей какой-то человек. Вроде знакомое лицо. Где-то его видел. Сразу не признал – Ерофеев. Пропали статность и красота. Сильно похудел, осунулся. Пиджак висит как на вешалке. Изможденный, измученный болезнью человек. Торчит трубка из горла, через нее говорит. Хрип, свист. Жизнь в ожидании смерти»[153].

В литературе стало общепринятым представлять Венедикта Ерофеева идущим по жизни в обнимку с бутылкой. Мало кто до сих пор понимает, что поэма «Москва – Петушки» вовсе не о съехавшем с катушек алкоголике, жертве советской системы, не о коварстве бездушной власти, не о нашем беспокойном времени, а о русском человеке, каким он предстает в своих благородных и непотребных проявлениях в сказках, былинах, бывальщинах и анекдотах. О его незлобивости по отношению к жизни. О его вольнолюбии, простодушии, доброте и в то же время дикости, своеволии и взрывном характере.

Речь идет о национальном культурно-психологическом типе, черты которого формировались на протяжении многих веков. И одновременно это человек, живущий в обществе, где господствует советская мифология черно-белого мира и присутствует вечная угроза войны.

В поэме «Москва – Петушки» писателю удалось воссоздать эти как национальные, так и сугубо советские особенности бытия настолько достоверно и впечатляюще, что многие цитаты из нее вскоре стали афоризмами. Такая посмертная судьба его самого и популярность его произведений дали Александру Генису повод сказать: «С каждым годом все труднее поверить, что образ Венички скрывал настоящего, а не вымышленного, на манер Козьмы Пруткова, автора. Кажется, что Веничка соткался из пропитанного парами алкоголя советского воздуха, материализовался из мистической атмосферы, в которой вольно дышит его проза»[154].

Уже только одно это представление о нем выделяет Венедикта Ерофеева среди многих современных русских писателей. Не стоит особо заморачиваться тем, что Венедикт Ерофеев часто находился подшофе. Лучше воспринимать такое его состояние как неустранимое проявление неизлечимой болезни, развивавшейся на фоне находящейся в преддверии распада огромной страны, которую он любил. Так стоит ли скептически относиться к тому, что его писательство и эта болезнь поддерживали и подпитывали друг друга. В его жизни так оно и было. Сам Венедикт Васильевич не выяснял, что у него первично, а что вторично: страсть к выпивке или к сочинительству?

Я думаю, что для оправдания собственного пьянства в разговоре о благотворной, психотерапевтической роли спиртного ему пригодились бы высказывания американских писателей, профессионалов в этом сомнительном деле. Эрнест Хемингуэй как-то обронил: «Интеллигентный человек вынужден иногда напиваться, чтобы вынести общение с дураками». Теннесси Уильямс[155] обратил внимание на другое общественное явление, существующее с незапамятных времен: «Ложь – это система, в которой мы живем. Алкоголь – единственный выход из этого замкнутого круга».

Более конкретно высказалась на этот счет героиня фильма шведского кинорежиссера Роя Андерссона «Ты, живущий»: «Мне это надо? Быть обреченной на проклятое существование, полное дерьма, фальши и прочей дряни? И при этом оставаться трезвой? Разве можно требовать и надеяться, что несчастный человек выдержит все это на трезвую голову?»

Тем более, добавлю уже от себя, если этот человек обладает живым воображением и острым умом.

Выскажу одно предположение, которым ни в коем случае не собираюсь защищать алкоголизм. Беспробудное пьянство подводит человека, еще сохраняющего рассудок, к четкому пониманию того, что составляет стержень человеческой личности, когда ее распад неминуем.

Герой Венедикта Ерофеева не признает приоритета государства над самим собой и предпочитает жить вне социальной иерархии. Ему чужда сакрализация государственной власти и не присущи покорность раба и легковерие идиота. Он выпрыгнул из всего телесного, тленного и устремился туда, где у времени и пространства совершенно иные параметры и координаты. Кстати, разумом он абсолютно не понимает этого вожделенного рая, к тому же неизвестно где находящегося, но сердцем и душой его хорошо чувствует и представляет. Словом, ситуация возникает чисто российская: иду туда – не знаю куда, найду то – не знаю что. И как всегда, чтобы не сойти с ума от такой неопределенности, выручает внутренний голос: «Ложись спать, утро вечера мудренее».

Бытие Венедикта Ерофеева в самом деле полно загадок. Одна из них почти неразрешимая. Почему он, находившийся долгое время в алкогольной зависимости, не оскудел интеллектуально и не очерствел сердцем? Случай редчайший и удивительный в истории судеб русских писателей.

Обращусь к психиатру и художнику Андрею Георгиевичу Бильжо, который общался с Венедиктом Ерофеевым в психоневрологическом стационаре: «Венедикт Ерофеев лежал у нас много раз, и в Кащенко, и потом, когда мы переехали на Каширку. Удивительно, что при его махровом алкоголизме, описанном в “Москве – Петушки”, при множестве “белых горячек”, с которыми он поступал, в нем совершенно не было алкогольной деградации личности. В этом смысле он был уникальным пациентом, достойным описания в специальных психиатрических трудах на тему алкоголизма. Он абсолютно выпадал из типичного течения болезни. Вне запоев это был совершенно рафинированный интеллигентный человек»[156].

Не случайно же автор поэмы «Москва – Петушки» называл самого себя человеком «сюрпризным»![157]

Это мнение профессионала. Можно сказать, доки в своем деле. К тому же Андрей Бильжо известный художник-карикатурист, живописец и юморист. Человек из одной компании с Венедиктом Ерофеевым. Конечно, при желании его можно заподозрить в заинтересованности представить своего товарища в лучшем свете, чем он выглядел на самом деле. Но такого же мнения о Венедикте Ерофееве Андрей Анатольевич Архипов, известный ученый, филолог. Он преподавал на филологическом факультете МГУ, в Институте русского языка им. А. С. Пушкина, в Московской духовной академии и семинарии, в двух американских университетах: Стэнфордском и Южной Каролины. Работал научным сотрудником в Институте высших гуманитарных исследований при Российском государственном гуманитарном университете. Андрей Анатольевич человек верующий, познакомился с писателем на Пасху 1969 года и многократно с ним общался. Приведу его свидетельство о том, как алкоголизм воздействовал на умственные способности Венедикта Ерофеева. Ведь известно, что это хроническое психическое заболевание, сравнимое с шизофренией и старческим слабоумием, приводит к разрушению умственных и творческих способностей человека.

Вот что пишет Андрей Архипов: «Считалось, что в обществе Ерофеева надо непременно “выпивать”, потому что он сам в таких случаях “выпивал”. В читающем обществе сложилось представление, что Ерофеев был пьяница, алкоголик. Я считаю, что это поверхностное представление, что оно неправильно по существу. Я понимаю дело так (вкратце, конечно). Веничка был погружен в глубокую грусть (об этом все говорят). Когда он смеялся, он как бы выныривал из своей печали. А потом возвращался в нее. Я думаю, что когда-то в ранней юности или в детстве он пережил какое-то ужасное событие или приступ страха, который дал ему увидеть ничтожество, пошлость и гнусность мира и людей. Это был, возможно, самый важный опыт в его жизни. Он давал В[еничке] определенную мудрость пессимизма, определенное превосходство над мелкостью жизни. Алкоголь отгораживал его от этого ничтожества людей и жизни вообще. Но у алкоголя была и еще одна “функция”. В[еничка] был по природе сангвиником. Этот сангвинический темперамент то и дело прорывался через его грусть. И я думаю, что В[еничка] не хотел потерять эту грусть, не хотел утратить связанное с ней презрение к миру. И, конечно, алкоголь помогал ему погружаться обратно в страдание. Я видел Ерофеева в разных степенях опьянения или похмелья, но никогда не видел, чтобы его покинул разум: разум оставался трезв. Ну и так далее. Я мог бы продолжать это рассуждение. Важно одно, важно, что он не был алкоголиком. Это примитивное упрощение»[158].

В писательской среде (и не только в ней одной) Венедикт Ерофеев долгое время выглядел чужеродной личностью. Его жизнь шла вразрез с ее основными установками. Она отличалась отсутствием взаимопонимания с властью, щепетильностью во взаимоотношениях с людьми и христианским миролюбием.

Странностью своего поведения он напоминал наследного принца Эдуарда из повести Марка Твена «Принц и нищий», оказавшегося волей обстоятельств среди нищих и бродяг на месте своего двойника оборвыша Тома Кенти. Идеалом Венедикта Ерофеева был мир, где люди по отношению друг к другу сохраняют доверие и честность не только на словах, но и на деле.

Венедикт Ерофеев с малолетства столкнулся с безразличием государства к судьбе отдельного человека. Оно создавало для людей ситуации, из которых, казалось, не существовало выхода. Оставалось только смириться с тем, что происходит вокруг вопреки здравому смыслу. Судьбы умершего в тюрьме, а перед тем приговоренного к расстрелу деда и посаженных в лагерь отца и старшего брата стали тому примером. Что было, о том забудем, вычеркнем из памяти и пойдем дальше, а куда – сами не знаем, но старшие товарищи подскажут. Вот эту слабодушную позицию подневольного человека Венедикт Ерофеев не перенял. Даниил Александрович Гранин[159] отметил еще одну особенность той, еще совсем недавней эпохи: «Милосердие никогда не поощрялось советской властью…»[160]

А прежде как было? В качестве ответа процитирую поэтические строки Федора Ивановича Тютчева, сочиненные им 27 февраля 1869 года:

Нам не дано предугадать,

Как слово наше отзовется, —

И нам сочувствие дается,

Как нам дается благодать[161].

Для Венедикта Ерофеева такие старомодные понятия, как милосердие (сочувствие), справедливость и сострадание, оставались не пустым звуком.

Когда люди забывают о вчерашнем дне, то и само время, отшатнувшись от них, куда-то прячется, притворившись вечностью. Но это еще было бы полбеды. Другое дело, что этот позавчерашний день, постоянно напоминая о себе, бочком-бочком, но всеми силами пытается протиснуться в современную жизнь и занять в ней прежнее доминирующее место. В таком мнимо вечном, нескончаемом времени существует и Веничка, герой поэмы «Москва – Петушки». И будет находиться до тех пор, пока люди прячутся от времени и друг от друга и от самих себя.

Некоторая часть жизни Венедикта Ерофеева прошла в постоянных перебежках из одного угла необъятной страны в другой. Таким своеобразным путем он пытался не впасть в грех уныния и избежать участи деда, а также осужденных на лагерные сроки отца и брата. В «Записных книжках 1975 года» о себе и своих чувствах он сказал словами песен на стихи Марка Самойловича Лисянского[162], Евгения Ароновича Долматовского[163] и Анатолия Владимировича Софронова[164]: «Я по свету немало хаживал», «И домой возвращайтесь скорей» и «Дай руку, товарищ далекий»[165].

Все это так, но главная причина его цыганской жизни, как я предполагаю, была понятна как дважды два четыре. Венедикт Ерофеев долгое время находился во власти комплексов и страхов, связанных с его пребыванием в детском доме, где среди детей существовала четкая иерархия во взаимоотношениях. Критерием того, кто начальник, а кто подчиненный, выступали не умственные способности человека, а физическая сила и нахрап. Венедикт Ерофеев, понятное дело, не хотел возвращаться к запомненной им с детства, как сейчас сказали бы, «дедовщине». Он, чтобы избежать призыва в армию, постоянно менял места своей работы и проживания.

Существовал еще другой испытанный и хорошо известный среди советской интеллигенции способ «отмазки» от воинской повинности через психоневрологический диспансер. Как я знаю, несколько всемирно известных российских художников, представляющих неофициальное искусство, поступили подобным образом и со временем легально отбыли в чужеземные страны. Некоторые из них представляют дело таким образом, будто оказались в психушке насильственным путем – как диссиденты. Карательная психиатрия, замечу в скобках, практиковавшаяся в СССР в брежневские времена, восходит к XIX веку, и первой страной, ее применившей, были Соединенные Штаты Америки. В каких-то начинаниях не мы одни оказываемся «впереди планеты всей».

Для Венедикта Ерофеева отсидеться в психушке ради получения «белого билета» было бы жульничеством и очковтирательством. На такой обман он не пошел бы. Совесть бы не позволила.

В беседе с Сергеем Куняевым и Светланой Мельниковой в 1990 году на даче в Абрамцеве Венедикт Ерофеев вспоминает: «С 1962 по 1976 год я не стоял на военном учете. В 1976-м пришел становиться – так они схватились за голову. Можно было меня наказать, посадить на полгода, а тут 14 лет человек спокойно устраивается на все работы, не имея ни прописки, ни учета»[166].

Наконец, измотавшись от этого нескончаемого бега, Венедикт Ерофеев, как сам того себе пожелал, обрел снова дом – осел на одном месте в проезде Художественного театра (ныне Камергерский переулок), в самом центре Москвы. Впервые он пошел на компромисс с самим собой. А что ему еще оставалось делать, оказавшись без документов и постоянного угла для ночлега? Только женившись на москвичке, он обрел и то и другое.

Изо всех сил Венедикт Ерофеев пытался не быть одураченным той жизнью, которая шла вокруг него. С ней у него не сложилось доверительных отношений. Он уверовал, что недалек тот час, когда она ненароком раздавит и его тоже. Каждый его день в ожидании худшего был наполнен страданием.

Пройдет некоторое время, и в СССР произойдут серьезные перемены – горбачевская перестройка. Венедикт Ерофеев встретит ее с радостью.

На протяжении многих лет Владимир Муравьев и Венедикт Ерофеев общались спорадически, но основательно. Они откровенно обсуждали различные, самые «запретные» темы. Эти темы, если их сформулировать в общем виде, касались соотношения причины и следствия в жизни человека, общества и культуры. Автору поэмы «Москва – Петушки» хотелось понять обусловленность одних событий другими, их невидимую простым глазом подоплеку.

Обращу внимание на основную черту прозы Венедикта Ерофеева. В ней присутствуют одновременно описание сиюминутного, преходящего и ощущение вечности, что уже само по себе является неотъемлемым признаком настоящей поэзии в отличие от обычного стихотворчества. Вероятно, этот парадокс предопределил жанр произведения «Москва – Петушки» – поэма.

Поэт и прозаик Андрей Михайлович Тавров очень убедительно закрепил в слове свое понимание «вечности». Да простит меня читатель за длинную цитату, но лучше и проще не скажешь: «Существует много свидетельств контактов с “вечностью”, и все они сходятся на том, что это выход из времени, или, как написано в “Апокалипсисе”, модус бытия, где “времени больше не будет”. Итак, “вечность” – это вневременный план жизни. Это та ее область, где время больше не течет, а вернее, еще не течет. Это не бесконечность времени, как понимают “вечность”, например, любители вечных адских мук для особенных злодеев. Это другое. Грубо говоря, это бескрайнее озеро, в котором ВСЕ возможные и невозможные варианты всех жизней и событий на свете, но из которого еще не течет ручей. Но вот ручей потек – образовалось время, о котором писал Державин: “Река времен в своем стремленьи уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей”. Время всегда было злым, уносящим, лишающим. Но и развивающим, становящим, ведущим к расцвету. Так или иначе, любой его обитатель относится ко времени с недоверием и страхом, в силу хотя бы того, что оно, земное время, кончится для него вместе с его жизнью и от факта смерти, к которому оно влечет, не уйти. Но поэзия всегда знала про вечность. Про отсутствие времени, про состояние полноты вне угроз истребления. Про вневременный фактор, в котором ты – в полноте, в котором ты – счастье. Поэзию-то и любили, и желали прежде всего за то, что она приобщала к этому блаженному плану, вводила в разрыв времени»[167].

Более авторитетным собеседником в вопросах подобной метафизики для Венедикта Ерофеева мог бы стать писатель Юрий Витальевич Мамлеев[168].

Юрий Мамлеев занимал две комнаты в коммунальной квартире в доме 3 в Южинском переулке. Его аудитория была достаточно начитанна и образованна для разговоров на философские, эзотерические и метафизические темы. Александр Васькин, автор книги «Повседневная жизнь советской богемы от Лили Брик до Галины Брежневой», приводит описание этого пестрого сообщества Игорем Дудинским, журналистом и издателем: «Южинский стал точкой отсчета для следующих поколений, аккумулятором идей, который всех потом питал. Там учили идти во всем до предела. Там бредили, освобождая ум. Там обожествлялся процесс, верили, что Бог – это постоянный поиск. Это была упертая, экстатическая антисоветчина в чистом виде, без всяких прилагательных»[169].

Но его окружения Венедикт Ерофеев на дух не переносил, хотя их собрания изредка посещал, как и его антипод Александр Андреевич Проханов[170]. К тому же в 1974 году Юрий Витальевич вместе с женой Марией Александровной не по своей воле отбыл в Корнеллский университет, в город Итаку, штат Нью-Йорк, и Ерофееву опять пришлось рассуждать о потусторонних материях с Григорием Померанцем, Леонидом Ефимовичем Пинским[171], Владимиром Муравьевым. Впрочем, рядом с ним еще оставались мудрые и талантливые люди: поэт, прозаик и этнограф Ольга Седакова, поэт и переводчик Александр Леонидович Величанский[172], а также его друг, культуролог и интеллектуал Игорь Авдиев вместе с «любимым первенцем» Вадимом Тихоновым.

Что поделаешь, людей вокруг него толпилось много, а поговорить практически было не с кем. За бутылкой (и не одной) шутки шутили, анекдоты рассказывали, каламбурили, себя старались показать. Не то что в те недавние времена, когда он учился на филологическом факультете МГУ и общался в общежитии со своими любознательными сокурсниками. Из этой компании в недалеком будущем вышли выдающиеся филологи – Александр Константинович Жолковский, Борис Андреевич Успенский, Александр Павлович Чудаков[173].

144

«Я живу в эпоху всеобщей невменяемости». «Москва – Петушки» // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 157.

145

Баженов В. Фотоувеличение. Венедикт Ерофеев и Алексей Зайцев // Знамя. 2016. № 10.

146

«Все, что делается в России, – безвозвратно». Интервью. «Умру, но никогда не пойму…». С писателем беседовал И. Болычев // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. С. 518.

147

Ренэ Герра (род. 1946), известный французский славист, хранитель художественного и литературного наследия крупнейших представителей двух волн русской эмиграции, пишет об этих людях в книге «О русских – по-русски»: «Третью волну составляли люди уже с советским менталитетом, хотя среди них встречались и достойные: Виктор Некрасов, Владимир Максимов, Василий Аксенов, Юрий Мамлеев, Владимир Войнович, Борис Хазанов, Владимир Марамзин, Александр Исаевич Солженицын, конечно. Я обычно адресую третьей эмиграции одну довольно жесткую, но справедливую, я так думаю, фразу: первая эмиграция покидала родину с любовью к России, а представители второй и особенно третьей волн уезжали с ненавистью к этой стране. Я не сужу – только констатирую факт: такая ненависть существовала! А ведь многие были членами КПСС, ВЛКСМ, литературными функционерами со всеми причитающимися благами. Их печатали в престижных журналах, выпускали их книги, но тем не менее они, как только смогли, уехали. То же самое могу сказать и о художниках, хотя с художниками всё по-другому: они не очень-то вмешивались в политику, меньше были на слуху, они не печатались в “Вопросах литературы”, “Литературной газете”, в “Новом мире”, “Знамени”, “Звезде”… Никого не осуждая, замечу, что, возможно, именно ненависть позволила их детям так быстро ассимилироваться. То есть для исчезновения первой эмиграции потребовалось около пятидесяти лет, а здесь – всего лет десять. Что вполне соответствовало цели французской политики – ассимиляции» (Герра Р. О русских – по-русски. СПб., 2015. С. 439).

148

1922–2006.

149

Беседа с Ольгой Мироновной Зиновьевой. Беседовал Олег Назаров // Солидарность. 2007. № 16 (25). 25 апреля. С. 14.

150

1929–1999.

151

1937–2018.

152

1939–2018.

153

Баженов В. Фотоувеличение. Венедикт Ерофеев и Алексей Зайцев // Знамя. 2016. № 10.

154

Генис А. Частный случай: Филологическая проза. М., 2009. С. 247.

155

1911–1983.

156

Шевелев И. Петрович сегодня – это Леонардо вчера: [Интервью с Андреем Бильжо] // Время МН. 2000. 10 июня. С. 6.

157

Шмелькова Н. А. Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 125.

158

Цит. по: Шталь Е. Н. Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 27.

159

1919–2017.

160

Гранин Д. А. Все было не совсем так. М., 2013. С. 399.

161

Тютчев Ф. И. Сочинения: В 2 т. / Сост. и подг. текста А. А. Николаева. М., 1980. Т. 1. С. 199.

162

1913–1993.

163

1915–1994.

164

1911–1990.

165

Ерофеев В. В. Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 131.

166

Куняев Сергей: Беседа с Венедиктом Ерофеевым // http://vysotsky.ws/index.php?snowtopic=409.

167

Тавров А. Формальные призраки вечности в стихе // http://literratura.org/criticism/556-andrey-tavrov-formalnye-priznaki-vechnosti-v-stihe.html.

168

1931–2015.

169

Васькин А. А. Повседневная жизнь советской богемы от Лили Брик до Галины Брежневой. М., 2019. С. 315.

170

Игорь Авдиев вспоминает о литературных тусовках в присутствии Юрия Мамлеева: «На Колхозной площади была примечательная квартира, где собирались писатели-сатанисты во главе с Мамлеевым. Они поили, кормили и заставляли слушать свои произведения. Помню, Венедикт угощался и упрямо, безжалостно после каждого прочитанного опуса твердил подпольным мэтрам: “Говно!”» (Авдиев И. Одна страничка из «Книги судьбы» // Новое литературное обозрение. 1998. № 1).

171

1906–1981.

172

1940–1990.

173

1938–2005.