Читать книгу Зачарованное место. Медиапотребление, медиаграмотность и историческая память сельских жителей - Анна Новикова - Страница 3

Предисловие первое. Не совсем научное

«Оцифрованная» память

ОглавлениеДля того чтобы зафиксировать начинающиеся изменения, мы разработали методику исследования, которую опишем ниже. Но кроме проведения исследовательских работ, мы еще и просто разговаривали с людьми. И эти беседы дали нам не меньший материал для размышлений, чем полученный набор социологических данных. Почти любой вопрос о любимых фильмах и телевизионных передачах, об актуальных новостях и общественных проблемах мог стать для наших собеседников поводом поговорить о жизни: о прошлом, о своих обидах и страхах, о надеждах и разочарованиях. В эти моменты интервью превращалось в монологи, к которым – и спустя несколько лет после экспедиции это все более очевидно – можно относиться как к эго-документам.

Сегодня с подобными текстами работают не только исследователи (историки, лингвисты, социологи, антропологи и др.), но и писатели, драматурги, режиссеры. Благодаря им, формируется культурная (в том числе «цифровая») память. В рассказах наших собеседников мы увидели и обрывки коллективных воспоминаний, сконструированных государственной идеологией и тиражировавшихся советским кино и телевидением[6], и клишированные формулы из консервативных СМИ, в которых выражается социальная травма, связанная с распадом СССР, и личные и семейные воспоминания, дающие возможность разглядеть сложную, противоречивую и часто трагическую историю крестьянского сословия в XX веке.

Тексты наших интервью часто трудно читать. В них много повторов и сумбура, много клише из официального дискурса, в частности транслируемого школой и средствами массовой информации. Мы полагаем, что в них тоже проявляет себя язык-свидетельство [Агамбен, 2012]. Этот язык, по мнению исследователей, вытесненный из официального языка построения позитивной российской государственности, становится языком вытесненной субъективности [Вайзер, 2016].

Мы будем многократно цитировать фрагменты этих диалогов и монологов в тексте книги, пытаясь объяснить с их помощью кажущиеся нам не очевидными привычки и предпочтения, эмоциональные оценки и неожиданные выводы наших собеседников, которые нам удалось зафиксировать. В большинстве своем эти цитаты будут относиться к медиапрактикам, потому что мы исследовали в первую очередь современные формы медиакоммуникаций, предполагающие как необходимое условие определенный уровень медиаграмотности пользователей.

Мы ставили перед собой задачу – зафиксировать изменения медиапрактик, а знания, эмоции, историческая память и т. д. были лишь контекстом для разговоров. Но этот контекст кажется нам важным, поскольку подтверждает невозможность выхода на новый уровень модернизации только за счет преодоления технологических диспропорций между регионами, только за счет облегчения доступа людей к информации. Не пережитые исторические и социальные травмы наслаиваются друг на друга, а социальная жизнь не развивается, материальные и культурные блага не дают человеку ощутить «субъективное благополучие» (включающее в себя счастье). Чем больше человек ощущает нехватку социальных благ, тем хуже его социальное самочувствие, ниже самооценка и уровень доверия к миру.

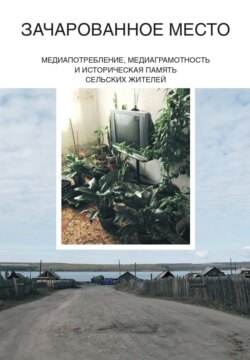

К тому же привычная нынче «неизбежность цифры» несколько затмевает разговор о как будто бы предопределенном будущем с удобствами технологий, автоматизации и онлайна всего, но очевидными проблемами для частной жизни и гражданского общества, когда понятия личной свободы, приватности, памяти, жизни и смерти существенно меняются. Наши собеседники и их «зачорованные» места обитания – часто иллюстрация и необходимое напоминание о сложнейшей проблеме «цифрового неравенства» (и инфраструктура, и доступ к ней, и навыки), необходимости цифровой безопасности, цифровой и медиаграмотности.

6

Тому, что думали и как оценивали телевидение горожане-телезрители и горожане – активные пользователи Интернета, было посвящено исследование 2007 года (трое из нас – А. Качкаева, И. Кирия, С. Давыдов – были его участниками). Обычные люди два месяца смотрели телевизионные программы разных жанров и разных каналов. Для сбора мнений использовались электронные фокус-группы, дискуссионные фокус-группы (с модератором), личные интервью, онлайновые дискуссии. Полученные размышления «обыденных критиков» и их результаты читали профессиональные медиакритики – культурологи, социологи, журналисты. Подробнее – в двухтомнике «Российское телевидение: между спросом и предложением», в котором представлены основные результаты научных проектов Фонда «Образованные медиа», завершенных на базе ГУ-ВШЭ в 2007 году. В основу книги легли итоги двух исследований – проекта «Обыденные телекритики» (проводился совместно с Фондом «Общественное мнение») и «Контент-анализа телевизионного эфира федеральных российских каналов» (проводился в сотрудничестве с компанией ГФК «Русь»). См.: Российское телевидение: между спросом и предложением: в 2 т. / под ред. А.Г. Качкаевой, И.В. Кирия. М.: Элиткомстар, 2007.