Читать книгу Escultura Barroca Española. Escultura Barroca Andaluza - Antonio Rafael Fernández Paradas - Страница 14

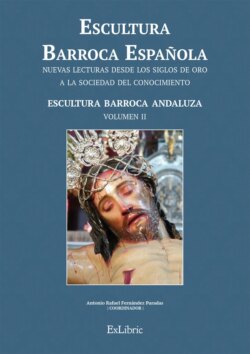

2.2.Trayectoria profesional y catálogo

ОглавлениеPese a la relativa singularidad de su formación, la trayectoria profesional de Pablo de Rojas transcurre por los cauces convencionales de una producción artística de temática exclusivamente religiosa. Esta formación y las tendencias de la demanda derivan en una práctica artística con frecuencia diversificada. El horizonte profesional de un taller de escultura se encontraba preparado no solo para asumir la hechura de imágenes exentas y relieves, sino también para satisfacer la demanda de determinadas piezas del mobiliario litúrgico, de naturaleza fundamentalmente plástica o escultórica, como cruces procesionales, sagrarios, andas procesionales e incluso retablos. Sus primeras obras documentadas, aunque no conservadas, se encuentran en esta línea: unas andas procesionales y un sagrario para la parroquia de Íllora (Granada) en 1581 (dorados y estofados por Juan de Aragón), un retablo para una capilla particular en el convento de la Merced de Granada en 1583 o una imagen de Jesús Nazareno para la cofradía de la Sagrada Pasión del convento granadino de la Trinidad en 1586, tomando como modelo el Nazareno existente en la basílica de las Angustias. Es esta una década de apogeo del estilo romanista de Rojas. Quizás anterior a 1580 sea el Crucificado del Seminario Mayor de Granada (Fig. 1), el primero de los que se le atribuye y que demuestra la fuerte impronta clásica y las especulaciones plásticas de las que nace la evolución compositiva de sus tipos, a los que dota de un carácter orgánico, propiamente escultórico, como volumen animado que se puede y se debe contemplar desde todos los puntos de vista. La tipología de estos Crucificados, siempre de tres clavos, presenta un quiebro típico formado por la cabeza caída y el torso vuelto, ambos a la derecha, mientras las rodillas se giran hacia la izquierda, generando un ritmo más dinámico que avanza en naturalismo y plasticidad, sin perder de vista el componente espiritual. Es fácil de leer en estas obras referencias estéticas procedentes de los Leoni (Crucificado del retablo mayor de El Escorial) o de estampas al uso en la época, como las de Johan Sadeler I o Giulio Bonasone. En este Crucificado del seminario, el concepto lineal de la figura está avalado no solo por el eje tronco-piernas, sino también por la disposición de los brazos, que prácticamente trazan un ángulo de noventa grados con respecto al tronco, lo que lo acerca notablemente al muy difundido modelo de Miguel Ángel (el Crucificado para Vittoria Colonna), junto al giro del tronco con respecto a las piernas. Se le atribuye el Cristo de la Fe de la sacristía de la basílica de Nuestra Señora de las Angustias, imagen encargada originalmente para procesionar en 1582. Su verticalidad y mínima torsión de planos no merma su pluralidad de puntos de vista, acorde a la función procesional que alienta su creación. Su preocupación es el estudio de la anatomía en movimiento, la percepción de volúmenes y contrastes lumínicos a través de distintos planos en torsión que permiten a la figura emanciparse definitivamente de un punto de vista dominante y predeterminado, y que inducen a la percepción deambulatoria, al tiempo que un modelado de morbidez creciente humaniza el concepto de la figura. Según el testimonio de Montañés a Francisco Pacheco en torno a 1580, Rojas labró un Crucificado de marfil para el conde de Monteagudo no identificado.

Fig. 1. Pablo de Rojas. Crucificado. Hacia 1575-1580. Capilla del Seminario Mayor, Granada.

Paradigmático de estas especulaciones resulta el Cristo de la Paciencia, de la iglesia parroquial de San Matías de Granada, procedente del desaparecido Hospital de San Lázaro. El tema de la Flagelación sirve de excusa para un estudio anatómico impecable, de clásica elegancia y noble estoicismo, equilibradísimo en composición, ligeramente ondulada en gracioso balanceo. La intensidad expresiva del rostro, noble como siempre, con los característicos mechones peinados tras de la oreja tan propios de Rojas, acrecienta la cercanía al devoto, de íntimo diálogo, que admite también la actividad procesional. El cotejo con las obras escultóricas del mismo tema de Diego de Siloé y Baltasar de Arce o con la versión pictórica de Juan de Aragón (hacia 1575) del Museo de Bellas Artes de Granada evidencian la novedad de la creación de Rojas: supera composiciones de origen relivario y el primado del punto de vista frontal por un concepto volumétrico de plena afirmación en el espacio circundante y alarde compositivo. Comparte rasgos y esquema compositivo con el Cristo resucitado de Miguel Ángel en Santa Maria sopra Minerva, de Roma. Su sobrino Pedro Raxis utiliza análoga composición y concepto formal en una de sus primeras obras, la Flagelación, que pinta para el retablo mayor de la parroquia de la Asunción de Priego en 1582, probablemente con las representaciones de Juan de Aragón y de su propio tío como modelo, lo que invita a datar este Cristo de la Paciencia a finales de la década de 1570.

Dos imágenes de Cristo con la cruz a cuestas se le atribuyen que deben datarse en la década de 1580. El Nazareno del convento de los Mártires (hoy en la parroquia de Huétor Vega) pudo realizarse como imagen procesional entre 1582 y 1587 (Fig. 2), bajo la sugestión del prior del convento, san Juan de la Cruz, con una especial impronta espiritual e intimista, mientras que el Nazareno para la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias debió suceder al Crucificado realizado en 1582 para la misma y antes de que Rojas contratara otra imagen de este mismo tema en 1586 para el convento de la Trinidad. Ambas figuras hacen expreso un sentido dinámico en su composición que casi con seguridad se inspira en fuentes grabadas y con el grupo del Camino del Calvario de Bigarny en el retablo mayor de la Capilla Real de Granada como remota referencia, que adoba con detalles narrativos (algunos prototípicos como la flexión de la rodilla, el pliegue caído en el borde inferior de la túnica o la inclinación del tronco) en los que se confía buena parte del impacto directo en la sensibilidad del espectador. De este modo, marcan el sendero naturalista en la interpretación de este tema en el arte granadino, como demuestra el Cristo con la cruz a cuestas del pintor Sánchez Cotán en la Cartuja granadina, un poco posterior a las citadas obras de Rojas.

Fig. 2. Pablo de Rojas. Jesús Nazareno (del convento de los Mártires). Hacia 1582-1587. Iglesia parroquial de la Encarnación, Huétor Vega (Granada). [Foto: Juan Jesús López-Guadalupe]

La primera obra documentada conservada quizás sea la Inmaculada Concepción de la parroquia de San Ildefonso de Granada, procedente del desamortizado convento de la Merced, realizada junto con un retablo por Rojas y policromada por el maestro Baltanás entre 1583 y 1585[5]. Su cercanía formal y compositiva a la Inmaculada del retablo mayor de San Jerónimo de Granada, labrada en la década anterior por Juan Bautista Vázquez, el Mozo, y Melchor de Turín, refleja bien a las claras las referencias concretas del ideario estético de Rojas; ensaya de nuevo la composición de planos en torsión y acuña un tipo de rostro de nariz afilada, óvalo alargado de rotunda barbilla y mechón peinado por encima de la oreja, que repetirá en el futuro.

Termina la década con la participación en un importante encargo, el retablo de la Virgen de la Antigua de la catedral de Granada (1588-1589), realizado en sociedad laboral con Diego de Navas y Diego de Aranda, del que solo se conservan justamente las cuatro imágenes de Rojas, san Juan, san Esteban, san Cecilio y san Gregorio, en la propia catedral. El contrapposto atemperado de las mismas vendría a dinamizar la estructura arquitectónica del retablo, dentro de la cual las imágenes debieron tener un ritmo compositivo divergente. Los ropajes ampulosos y resueltos en grandes líneas marcan un sentido firme, tectónico y solemne de la figura de progenie clasicista, que se matiza en un punto de humanización en los rostros, de atisbo naturalista. Por tanto, las obras de esta década especulan sobre modelos manieristas, sobre todo desde el punto de vista compositivo, especulación paralela a un proceso de reflexión sobre la naturaleza funcional de la escultura y sobre los problemas de su percepción. Todo ello no es ajeno al peculiar ambiente ideológico y espiritual de la ciudad que rehabilita, en algunos aspectos, la confianza de los primeros conquistadores castellanos ante el ambicioso plan imperial de Carlos V, en una ciudad que de nuevo y transitoriamente se siente centro y genera, en ese clima, nuevos productos estéticos de aspiraciones universales.

Las últimas dos décadas de su vida (la de 1590 y la 1600) parecen ofrecer con mayor nitidez su conocimiento y adhesión a las incipientes novedades del naturalismo, especialmente en la aurora del nuevo siglo. A la par de las experiencias pictóricas, sobre la contención que opera su formación clásica y partiendo de las experiencias plásticas anteriores, una orientación naturalista se abre paso, sobre todo en modelado y expresión, tratamiento de rostros y simplificación compositiva. Debieron de entrar entonces nuevos discípulos, entre ellos Bernabé de Gaviria, los hermanos Antonio y Juan Gómez, que en el cambio de siglo se trasladan a Málaga, y quizás el primer Alonso de Mena.

En 1591 realizaba para los jesuitas de Granada unas imágenes de la Virgen y santa Ana sin identificar pero que resultan de gran interés para vincular al maestro alcalaíno el interesante Crucificado que remata el actual retablo de la antigua iglesia de la Compañía, hoy parroquia de San Justo y San Pastor. Obra segura de este periodo es el Cristo de la Esperanza (1592), policromado por Pedro Raxis en 1594, de la catedral de Granada. Es quizás el más realista y humanizado pero extremando el esquema zigzagueante hasta sus últimas consecuencias, en inverosímil torsión que al tiempo de apurar el virtuosismo del estudio compositivo y anatómico, quiere ser signo plástico de los padecimientos de la Pasión.

En ese mismo año arribaba a Priego de Córdoba la venerada imagen de Jesús Nazareno (iglesia de San Francisco), de talla completa, aunque modificada para ser vestida a posteriori, de tradicional atribución a Rojas, habida cuenta la palmaria analogía formal en la fisonomía del rostro achatado, de pómulos salientes, y en el tratamiento del cabello. La forzada posición de los pies (en ángulo obtuso) favorece la pluralidad de puntos de vista de la figura inherente a su función procesional y haría muy perceptible la sensación de esfuerzo. El acusado contraste en contragiro entre la posición de las piernas y el torso, quizás correspondiente a portar originalmente la cruz al revés, tiene el mismo sentido que el dinámico contraste de planos de los Crucificados, que sujeta a un orden rítmico la expresividad en movimiento de la figura.

Parejas especulaciones compositivas ofrece la Virgen de los Favores, en la iglesia de San Juan de los Reyes de Granada, que puede fecharse en esta década, de plástica rotunda en suave contrapposto y modelo fisonómico muy reconocible. En 1596 diseñaba y ejecutaba un retablo no conservado en el desaparecido convento de los Mínimos de Granada, con unas imágenes de san Juan Evangelista y la Virgen, lo que lo cualifica en la práctica del dibujo y avala sus conocimientos de arquitectura y decoración. La indagación acerca de la configuración estética y la percepción de la imagen en el retablo reaparece en el conjunto de figuras (santa Catalina, santa Águeda, san Juan Bautista, santa Lucía, san Jacinto de Polonia y san Pedro mártir) que labra para un retablo en la capilla de la Virgen de la Esperanza de la iglesia de Santo Domingo de Granada, fechado en 1598. En todas ellas los ropajes se resuelven en amplios y profundos trazos, cuya entidad escultórica favorece la percepción distanciada en altares y hornacinas de retablos. Así permite valorar la rotundidad anatómica y de volumen del San Juan Bautista (hoy en la parroquia granadina del Corpus Christi), en el que, para animar la sobria arquitectura retablística que lo albergaba, Rojas ensaya la típica contraposición de planos que dota a la figura de un ritmo helicoidal pero contenido, que articula de modo efectivo y dinámico la composición.

Esta línea estética perdura en la producción del maestro, como avala la Virgen con el Niño conservada en la abadía del Sacromonte, labrada en 1599 a costa del arzobispo don Pedro de Castro, que repite el mismo modelo femenino y la composición solemne en suave contrapposto, con volúmenes rotundos en la túnica y manto, a base de pliegues amplios y profundos, un modo de plegar muy característico del artista alcalaíno. Parejo en el tiempo debe de ser el San Sebastián del Museo de la Casa de los Pisa de Granada, quizás pórtico del que se le atribuye en la iglesia homónima de Antequera, adonde llegó procedente de Granada en 1600.

Parece detectarse un naturalismo creciente en la última década de su vida, bien en la blandura del impecable estudio anatómico, como avala el Cristo yacente de la iglesia de San Pedro de Priego de Córdoba, bien en la atención prestada a la expresividad con resuelta gestualidad, como en las figuras de san Juan Evangelista y san Pedro de la capilla Arauz en la parroquial granadina de San Pedro y San Pablo, especialmente en el segundo, con las manos trabadas en oración y mirada alta angustiada. Se observa perfectamente en el contraste que ofrecen el originalmente conjunto de la Virgen, Santa Ana y el Niño de la parroquia de Víznar (Granada). Dado a conocer por el profesor Sánchez-Mesa en 1991, los acompasados contrappostos y equilibrados ritmos gestuales de elegancia manierista de las dos figuras femeninas se contraponen a un tipo ya prebarroco en el Niño, de intención naturalista en su gesto y en el sentido del volumen, perceptible en la talla valiente de los pliegues de la túnica, en el suave modelado del rostro o el cabello peinado al modo característico en Rojas.

Se detecta y documenta entonces la existencia de discípulos y colaboradores como los relacionados más arriba, que insisten en los inicios de sus carreras en los modelos del maestro alcalaíno. Y a pesar de su indudable aportación a la valoración plástica de la imagen devocional exenta, se cierra su trayectoria profesional con nuevos conjuntos escultóricos para retablos. Sus especulaciones sobre la naturaleza esculto-pictórica del relieve encuentran un último punto de reflexión en sus trabajos para el magno retablo del monasterio de San Jerónimo de Granada, especialmente el relieve de la Adoración de los Pastores, donde parte de una composición organizada aún con criterios clasicistas, a la búsqueda de optimizar su inteligibilidad y empatía, lo que incluye la dulcificación de gestos y la naturalización de rostros (san José y los pastores principalmente). Finalmente, la imaginería del retablo de la parroquia de Albolote (Granada), contratada mancomunadamente con el citado Gaviria en 1605, parece resumir sus experiencias plásticas, estéticas, expresivas y aun perceptivas. Descuella el relieve de la Encarnación con algunas elecciones de gran dificultad técnica e inteligencia artística, como el limpio perfil de la cabeza revirada de la Virgen, que evoca inmediatamente el del rostro de la Virgen en el grupo de Santa Ana, la Virgen y el Niño, por Diego Pesquera, en la catedral de Granada (hacia 1567). La predilección de Rojas por el perfil en el relieve resulta de evidente naturaleza pictórica y alivia un tanto la tensión plástica, que resulta a la postre el gran reto del escultor en los trabajos relivarios.

Fallece en Granada hacia 1611. Con frecuencia se le señala como punto clave de encrucijada de las escuelas andaluzas, al ser maestro de Montañés y ejercer una considerable influencia en Granada y su ámbito. Con ser esto cierto, el mayor valor de su obra estriba en la relectura estética de la ideología contrarreformista que demanda ahora un nuevo lenguaje. Instintivamente apegado a un concepto clásico de la figura, de solemne contrapposto, al mismo tiempo inicia un cauce naturalista explícito en estudios anatómicos y gestuales. Heredero del sentido especulativo del manierismo, indaga en las posibilidades de la imagen escultórica como objeto de percepción. Las condiciones o marco en que la escultura será contemplada, el contexto iconográfico, arquitectónico y espacial en que se inserta, y la atención a su eficacia funcional —doctrinal, devocional, emocional— se hacen presentes en el imaginario del artista en el decisivo instante creativo. Todo ello deriva de la naturaleza funcional de la escultura, lo mismo que los modelos iconográficos que codifica y que tanto éxito devocional consiguen.