Читать книгу Архиепископ Нил (Исакович) (1799–1874): геолог, минералог, палеонтолог и богослов - Д. А. Карпук - Страница 3

Мрак архивный, или Раздел источниковедческо-историографический, который можно и не читать

ОглавлениеПервоначально данный раздел, обязательный для серьезного научного монографического исследования, писать не предполагалось. Однако со временем мнение пришлось изменить.

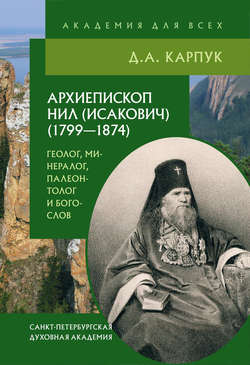

Во-первых, как известно, в биографическом очерке, претендующем хотя бы на какую-то полноту, невозможно пройти мимо указания даты рождения главного героя. Если говорить о дате рождения архиепископа Нила, то единственное, по поводу чего нет споров, это число и месяц – 9 декабря. Что же касается года рождения, то в разных изданиях, претендующих на достоверность, пришлось столкнуться с четырьмя вариантами. Согласно одним данным, Николай Исакович родился в 1796 году[2], согласно другим – в 1797-м[3], согласно третьим – в 1798-м[4] и, наконец, четвертым – в 1799-м[5]. Последний вариант, кстати говоря, встречается гораздо чаще. В одном из некрологов, наверняка в качестве некоего итога мучительных размышлений автора и редактора, о дате рождения архиерея было решено написать: «Родился он в последних годах прошлого века»[6]. К сожалению, поставить точку в этом вопросе пока не удалось.

Во-вторых, во введении архиепископ Нил был отнесен к архиереям «второго эшелона», многие из которых считаются забытыми или малоизвестными. Что касается владыки Нила, то все же необходимо сделать ремарку, что его имя известно, но в узких профессиональных кругах. Поэтому ни в коем случае не следует думать, что данный биографический очерк является одной из первых работ, посвященных архиепископу Нилу. Его имя и труды еще в синодальный период привлекали к себе внимание отдельных специалистов.

Это объясняется, прежде всего, тем, что владыка оставил много сочинений, интересных по содержанию и не потерявших до сих пор своего значения. Главное, на что необходимо обратить внимание, это «Путевые записки», первая часть которых посвящена описанию переезда из Вятки в Иркутск (1838), а вторая написана под впечатлением путешествия из Иркутска в Якутск (1843). Впервые записки были опубликованы на страницах «Ярославских епархиальных ведомостей» в 1868–1871 годах. Причем в краткой статье, предшествующей публикации, отмечалось, что вообще планируется опубликовать «очерки путешествий по Иркутской епархии, записки на пути от Иркутска до Ярославля и, наконец, очерки путешествий по епархии Ярославской»[7]. В конце XIX века в одной из биографических статей отмечалось, что дневник, который преосвященный Нил вел со времени учебы в академии, остался у его племянника (сына двоюродного брата) Г. В. Барковского, жившего в Петербурге. В настоящее время часть записей владыки хранится в Государственном архиве Ярославской области (ГАЯО). Примечательно, что записки начинают публиковаться только в 1868 году, хотя ничего не мешало владыке приступить к публикации этого интереснейшего источника и раньше. Скорее всего, и это только предположение, что ранее публикация была невозможна из-за придирчивости Московского митрополита Филарета (Дроздова), скончавшегося в 1867 году.

Многие специалисты, обращавшиеся к дневникам владыки как историческому источнику и литературному памятнику, в один голос заявляют, что перед нами труд не только выдающегося архипастыря, но и талантливого писателя. Современная исследовательница СВ. Мельникова после обстоятельного и емкого анализа этого весьма интересного сочинения преосвященного Нила пришла к выводу, что «Путевые записки» «должны рассматриваться не только в рамках собственно церковной литературы, но и как одно из выдающихся произведений русской литературы в целом, сопоставимое с другими шедеврами жанра путешествия»[8], такими, как «Письма из Франции» Д. И. Фонвизина, «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина, «Путешествия вокруг света…» И. Ф. Крузенштерна, «Фрегат „Паллада“» И. А. Гончарова и др.

Вторым по значимости трудом, принадлежащим перу владыки Нила, является исследование «Буддизм, рассматриваемый в отношении к последователям его, обитающим в Сибири», опубликованное еще в 1858 году. Об этой работе и ее значении для современной буддологии несколько слов будет сказано в соответствующем разделе.

Отдал долг архиепископ Нил и традиции, которая еще мало изучена, но которую сложно не заметить, обращаясь к изучению жизни и деятельности русских архиереев XIX столетия. Имеется в виду публикация слов и поучений. Сложно найти архиерея позапрошлого века, который не напечатал хотя бы тоненькой брошюрки со своими проповедями. Владыка Нил не стал исключением и в 1860 году, который являлся особым периодом в истории Ярославской епархии, напечатал свои «Слова и речи». Его проповеди были посвящены разным вероучительным вопросам и церковно-общественным событиям. Современники отмечали ораторское искусство владыки Нила и его необыкновенный дар слова. Однако в имеющихся словах и поучениях перед нами предстает очень осторожный, внимательный к слову проповедник, живое слово которого надежно сокрыто под панцирем гомилетических приемов и литературно-богословских штампов. Слова и поучения владыки публиковались на страницах «Ярославских епархиальных ведомостей» и после 1860 года, но дополнительных сборников в виде второго и последующих томов больше не издавалось.

Выявить все работы владыки Нила непросто хотя бы потому, что некоторые исследования он писал в соавторстве. Например, в 1861 году на страницах «Ярославских епархиальных ведомостей» была опубликована статья, посвященная иркутским архиереям XVIII–XIX веков. О самом владыке Ниле в статье речь идет в третьем лице, но из предыдущих разделов видно, что автором выступает сам архиерей. Например, о епископе Вениамине (Багрянском) владыка Нил пишет: «Далее язык мой немоствует. И я стократ желал бы оставить запечатленным на век дело, которое скорби наполняет сердце, мрача собой имена деятелей! Но дело это находится уже в письмени, а потому рано или поздно оно выйдет из мрака архивного. И тогда, не будучи уяснено живыми преданиями, слышанными мною из уст самовидцев, может быть превратно понято и бросит собою тень туда, где нет и не должно быть ее»[9]. Статья же вышла вообще без подписи, хотя не без оснований можно предположить, что авторами выступили сам владыка и его ближайший помощник по издательской деятельности в Ярославской епархии А. П. Крылов.

Уже в год смерти владыки не только краткие, но и пространные некрологи были опубликованы на страницах периодической печати того времени – в «Духовной Беседе» (№ 28), в «Ярославских епархиальных ведомостях» (№ 26–29, 31–33), в «Церковно-общественном вестнике» и др. Примечательно, что в 1891 году в журнале «Душеполезное чтение» была опубликована статья о владыке Ниле за подписью граф М. Толстой, надо полагать, известного писателя и агиографа Михаила Владимировича Толстого, двоюродного брата известного обер-прокурора Св. Синода графа Д. А. Толстого. При внимательном чтении выясняется, что данный текст слово в слово повторяет некролог 1874 года, опубликованный в «Страннике». И только те места, где автор статьи в журнале «Странник», подписавшийся как «Н.Д.», выражает свою точку зрения, граф Толстой опускает. Например, излагая сюжет об отношениях архиепископа Нила и митрополита Филарета (Дроздова), «Н.Д.» пишет о себе как об очевидце: «В 1867 году, 5 августа, преосвященный Нил, вместе с собравшимися в Свято-Троицкую Сергиеву лавру одиннадцатью архипастырями русской церкви, приносил поздравление приснопамятному первосвятителю московскому Филарету с 50-летним его архипастырским юбилеем и приветствовал в священнослужении, бывшем по случаю юбилея в лавре, а 19 ноября того же года принимал участие, вместе с киевским митрополитом Арсением и другими шестью архипастырями, в отпевании и погребении великого иерарха московского, которого он глубоко любил и уважал. Привязанность преосвященного Нила к митрополиту Филарету была до того велика, что он плакал, провожая гроб его из Москвы, и немало пролил слез на его могиле (пишу, как очевидец)»[10]. Граф Толстой в «своем» очерке повторяет все дословно, кроме слов в скобках[11].

В 1898 году некто В. Н. Ханыков из Москвы предпринял попытку составить полное жизнеописание преосвященного владыки Нила. В «Ярославских епархиальных ведомостях» было опубликовано обращение, в котором Ханыков просит присылать ему оригиналы и копии сохранившихся воспоминаний, документов, рукописей сочинений архиепископа Нила, а также его писем и т. п.[12] Что, в конце концов, вышло из этой затеи – неизвестно.

В 1954 году, в год восьмидесятилетия со дня кончины владыки Нила, на страницах единственного в Советском Союзе церковного периодического издания «Журнал Московской Патриархии» профессором Московской духовной академии И. Н. Шабатиным была опубликована небольшая биографическая заметка, правда, с некоторыми фактологическими неточностями[13].

В постсоветское время к наследию архиепископа Нила стали обращаться все чаще. Одним из первопроходцев стала Галина Федоровна Анастасенко, минералог, директор Минералогического музея кафедры минералогии Санкт-Петербургского государственного университета, опубликовавшая о жизни и деятельности владыки Нила и его минералогической коллекции несколько обстоятельных статей.

В 2000 году в ярославском альманахе «Век нынешний, век минувший…» О. Г. Ивановской была опубликована статья, посвященная архиепископу Нилу как ярославскому краеведу и общественному деятелю. Главное внимание уделено разбору статьи владыки Нила «Ярославский Спасо-Преображенский монастырь, что ныне архиерейский дом»[14]. По мнению исследовательницы, архиепископ Нил в своей работе активно использует новую для XIX века группу источников – церковный архив с многочисленными документами, относящимися к различным сторонам жизни: «Это различные летописи, хроники, временники, монастырские записки, донесения и рапорты священников, жалованные грамоты. Кроме того, архиепископ использует воспоминания современников, очевидцев каких-либо событий и свои собственные наблюдения»[15]. О. Г. Ивановская полагает, что архиепископ Нил как краевед никогда не ставил перед собой задачи написать обобщающий труд по истории Ярославской епархии, он собирал и описывал материал лишь по интересующим его частным вопросам.

Внимание на труды архиепископа Нила обратил и Константин Саймон – иезуит, профессор славянской и русской истории Восточного папского института. Итогом изучения «Путевых записок» стала статья «Латинские цитаты в „Путевых записках“ архиепископа Нила (Исаковича)». Автора поражает образованность владыки, который, описывая сибирскую природу, с завидной периодичностью приводит цитаты из латинских (и не только) классиков. По мнению К. Саймона, «иногда цитаты служат для объяснения психологических состояний и настроений. Но все они отличаются некоторым несоответствием ситуации. Являясь следствием фундаментального классического образования, эти цитаты выглядят на фоне варварского окружения архиепископа Нила как нежная весенняя зелень в снегах диких краев»[16]. К слову сказать, 7 июня 2014 года архиепископом Петергофским Амвросием (Ермаковым) Константин Саймон был принят в сущем сане в Русскую Православную Церковь. 27 марта 2015 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря Москвы игумен Петр (Еремеев) совершил монашеский постриг священника Константина Симона. Интересно, сыграла ли в этом обращении какую-нибудь роль образованность русского архиерея Нила (Исаковича)?

Много документов, связанных с деятельностью архиепископа Нила, в настоящее время хранится в двух архивах Ярославля – в ЯМЗ и в ГАЯО. Собрание существует не как самостоятельный фонд (или фонды), но вошло в состав коллекций рукописей данных учреждений. Среди сохранившихся документов имеются отчеты о состоянии Иркутской епархии за 1837–1853 годы, путевые журналы миссионеров Дмитрия Хитрова и Андрея Митропольского, путевые записки владыки Нила за 1843–1850-е годы (1. От Иркутска до Якутии и обратно, 1841–1843 годы; 2. По Ангарскому тракту, 1844 год; 3. По Забайкалью, 1846 и 1847 годы; 4. От Иркутска по Московскому тракту, 1850 год; От Иркутска до Ярославля, 1854 год), переписка и др[17]. Отдельные материалы находятся в Государственном архиве Иркутской области (ГАИО. Ф. 50).

В Российском государственном историческом архиве в фонде Святейшего Синода (РГИА. Ф. 796) было выявлено почти 500 дел, относящихся к деятельности владыки. Именно они и стали основным источником для данного исследования[18]. Кроме того, отдельные дела имеются и в других фондах (797, 802, 807). Далеко не все дела удалось просмотреть, а учитывая ограниченность объема книги по гранту, не все получилось и внести даже из тех материалов, которые были проработаны.

Таким образом, очевидно, что данная работа нисколько не претендует стать исчерпывающим исследованием жизни и многогранной деятельности владыки Нила. Выявленный объем архивных материалов (а сколько еще предстоит выявить!) позволяет говорить, что время написания обобщающей монографии еще не наступило. Представляемый же научно-биографический очерк является всего лишь скромной попыткой поговорить о замечательном и интересном человеке, каковым и был архиепископ Нил, и его времени.

2

Родосский A.C. Биографический словарь студентов первых XXVIII-ми курсов С.-Петербургской духовной академии: 1814–1869 гг. СПб.: Тип. И. В. Леонтьева, 1907. С. 315; Анастасенко Г. Ф. Архиепископ Нил Исакович и его минералогическая коллекция // Памятники науки и техники. 1990. М.: Наука, 1992. С. 164.

3

Ивановская О. Г. Архиепископ Нил (Н. Ф. Исакович) как ярославский краевед и общественный деятель // Век нынешний, век минувший…: Исторический альманах. Вып. 2. Ярославль, 2000. С. 107.

4

Головщиков К. Д. Ярославский архиепископ Нил // Могилевские епархиальные ведомости. 1894. 11 июня. № 17. Часть неофициальная. С. 397; Нил, архиепископ Ярославский и Ростовский (1798–1898) // Северный край. 1898. № 9. 10 декабря. С. 2.

5

Н.Д. Высокопреосвященный Нил, архиепископ Ярославский и Ростовский (некролог) // Странник. 1874. Июль. С. 38; Шабатин И. Архиепископ Нил (Исакович). (К восьмидесятилетию со дня кончины) // Журнал Московской Патриархии. 1954. № 8. С. 15.

6

Архиепископ Ярославский и Ростовский Нил // Всемирная иллюстрация. 1874. № 298. С. 179.

7

Из путевых записок преосвященного архиепископа Нила // Ярославские епархиальные ведомости. 1868. Часть неофициальная. № 3. С. 22.

8

Мельникова СВ. Миссионер, ученый, философ, поэт: образ автора-путешественника в «Путевых заметках» архиепископа Нила (Исаковича) // Вестник Пермского университета, 2013. Вып. 1 (21). С. 106.

9

Иерархи, преемствовавшие Иннокентию святому, на кафедре Иркутской паствы // Ярославские епархиальные ведомости. 1861. Часть неофициальная. № 51. С. 554–555.

10

Н.Д. Высокопреосвященный Нил… С. 42.

11

Толстой М. Нил, архиепископ Ярославский // Душеполезное чтение. 1891. Ч. I. № 4. С. 616–617.

12

Ханыков В. Предполагаемое жизнеописание преосвященного Нила // Ярославские епархиальные ведомости. 1898. № 5. Часть неофициальная. С. 76–77.

13

Шабатин И. Архиепископ Нил (Исакович)… С. 15–17.

14

Нил, архиеп. Ярославский Спасо-Преображенский монастырь, что ныне архиерейский дом // Ярославские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. № 1. С. 7–10; № 3. С. 21–25; № 4. С. 29–35; № 5. С. 43–44; № 7. С. 62–63; № 9. С. 81–82; № 10. С. 90–92; № 11. С. 98–101; № 12. С. 108–110.

15

Ивановская О. Г. Архиепископ Нил (Н. Ф. Исакович)… С. 114.

16

Саймон К. Латинские цитаты в «Путевых записках» архиепископа Нила (Исаковича) // Филаретовский альманах. Вып. 4. М., 2008. С. 80.

17

Выражаю благодарность за предоставленную информацию кандидату филологических наук Софье Владимировне Мельниковой, ведущему научному сотруднику Научной библиотеки Иркутского государственного университета.

18

В цитатах из исторических документов для облегчения чтения и понимания смысла знаки расставлены в соответствии с современными правилами пунктуации.