Читать книгу Архиепископ Нил (Исакович) (1799–1874): геолог, минералог, палеонтолог и богослов - Д. А. Карпук - Страница 4

Глава I. Детство, отрочество, юность и духовно-педагогическая деятельность

Оглавление“Гэтае дзіця падае вялікія надзеі”, или Несколько слов об образовании Николая Федоровича Исаковича

Николай Федорович Исакович родился в последние годы уходящего в историю бурного и, безусловно, переломного для России XVIII столетия. Происходил будущий миссионер из семьи священника, который служил при Николаевской церкви в селе Орехи Могилевской епархии. Теперь это городской поселок Ореховск, Оршанского района, Витебской области, в Республике Беларусь. Отец, который, по словам одного из биографов, происходил из дворянского сословия[19], скончался раньше, чем на свет появился его сын. Поэтому воспитанием Николая занималась исключительно его матушка Марфа Ивановна, которую сын очень любил. Впоследствии, когда она скончалась в Гродно, владыка Нил устроил за свои деньги над ее могилой небольшую церковь во имя преподобной Марфы. Об этом свидетельствует надпись на мемориальной плите в алтаре церкви: «Здесь покоится прах Священницы Марфы Исаковичей, матери архиепископа Иркутского и Якутского и Кавалера Нила, скончавшейся 4-го мая 1846 года, имевшей от роду 74-е года, в память коей последним воздвигнут сей храм в 1848-м году»[20]. Позднее, в 1866 году, при содействии епископа Брестского Игнатия (Железовского) и Гродненского губернатора Ю. К. Крживицкого церковь, которая «по наружности не имеет вида Православного храма и по внутреннему устройству весьма бедна, а по объему своему до того тесна, что затрудняет как священнослужителей, так и мирян, особенно при отпевании», была перестроена[21]. Владыка Нил, будучи тогда уже архиепископом Ярославским, пожертвовал на реконструкцию-перестройку 300 руб. Всего же необходимо было 1650 руб. В советские времена храм не избежал участи большинства православных храмов и был закрыт. В 1990 году решением Гродненского горисполкома церковь была возвращена Русской Православной Церкви и трудами иерея Ильи Комкова восстановлена в кратчайшие сроки (с августа 1990-го по июль 1991 года). В день святых первоверховных апостолов Петра и Павла она была заново освящена митрополитом Минским и Гродненским Филаретом (Вахромеевым).

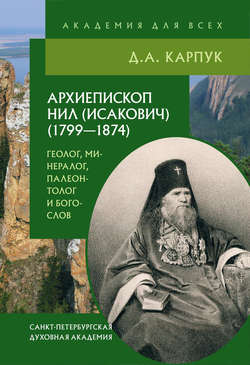

Церковь во имя преподобной Марфы в г. Гродно.

Именно мать способствовала тому, чтобы Николай получил хорошее начальное образование, вполне достаточное, чтобы поступить в духовное училище в Орше. Скорее всего, именно на период обучения Николая Исаковича в училище пришлось нашествие в Россию наполеоновских орд. Впоследствии владыка Нил неоднократно рассказывал о курьезном случае, который тогда с ним произошел. Когда в Оршу вступила французская армия, Николай вместе с одним своим другом и маминой коровой бежал в Могилев. На выезде из Орши он столкнулся с военным доктором из вражеского отряда. Удивительно, но между беглецом и врачом завязалась беседа, детали которой владыка не сообщал, но это было и неважно. Главное же заключалось в том, что беседа велась на латинском языке. Познания мальчика из белорусской глубинки в иностранном языке были настолько глубокими, что после окончания разговора доктор не наглел ничего более подходящего, как написать на лбу мальчика «Puer hie maximae spei»[22]. Примечательно, что доктор написал эту фразу чернилами, а это значит, что смыть ее быстро вряд ли получилось бы. Возможно, это было сделано с той целью, чтобы мальчик беспрепятственно дошел до места назначения. Что в конце концов случалось с коровой, доподлинно неизвестно, но латинский язык Николай Исакович с тех пор не забывал никогда, даже во время своих продолжительных путешествий по бескрайним просторам России.

После окончания духовного училища Николай Исакович поступил в Могилевскую духовную семинарию. Владыка впоследствии с ужасом вспоминал годы «лютого», по его собственному выражению, семинарского обучения. Каждый день учащиеся ожидали учителей и начальство со страхом и трепетом. После утренней и вечерней молитв в присутствии всего училища пороли детей, наказанных за малейшие проступки, а иногда и без всякой вины. По крайней мере, так казалось самим детям. Розгами секли по рукам и за плохое чистописание.

Итак, училище, семинария… Для XIX века это был традиционный для выходцев из духовного сословия («поповичей») путь. Кроме того, именно в это время была проведена крупнейшая реформа духовного образования, результатом которой стало учреждение четырехступенчатой модели обучения, включавшей в себя церковно-приходские школы, духовные училища, семинарии и академии. Данная система, разработанная в 1808–1814 годах, предназначалась исключительно для детей духовенства, хотя, конечно, были и исключения. Духовные академии, которых было открыто всего четыре (Санкт-Петербургская – в 1809 году, Московская – в 1814-м, Киевская – в 1819-м, Казанская – в 1842-м), должны были быть не только высшими духовными учебными заведениями, но и научно-богословскими центрами и одновременно контролирующими учреждениями. Каждая из семинарий, согласно проведенной реформе, должна была входить в состав одного из четырех духовно-учебных округов во главе с одной из духовных академий. Могилевская семинария входила в округ именно столичной академии. Поэтому Николай Исакович, как лучший выпускник средней духовной школы, каковой являлась семинария, был направлен для продолжения обучения именно в столичную духовную академию.

Санкт-Петербургская духовная академия была открыта в 1809 году. Очень много для ее развития сделал третий по счету ректор – епископ Филарет (Дроздов) (впоследствии митрополит Московский), возглавлявший богословскую школу с 1812-го по 1819 год. В 1819 году владыку Филарета на посту ректора сменил один из его выдающихся учеников – архимандрит, а впоследствии митрополит Санкт-Петербургский Григорий (Постников). Этот архиерей вошел в историю как один из видных борцов со старообрядческим расколом и основатель трех церковных журналов – «Христианского чтения» (Санкт-Петербургская духовная академия), «Православного собеседника» (Казанская духовная академия) и «Духовной беседы» (Санкт-Петербургская духовная семинария). На период ректорства архимандрита Григория пришлось открытие и введение в эксплуатацию в 1819 году нового академического здания. Для наставников и студентов академии, теснившихся до этого времени на территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, это было чрезвычайно важное событие. Сохранились только самые теплые воспоминания о «Доме премудрости», который тогда был удален от столицы. Близлежащая же территория, обсаженная новыми деревьями, давала чистый и свежий воздух и создавала все необходимые условия для вполне комфортной (по студенческим, разумеется, меркам) жизни и занятий учащихся. Именно академический сад вызывал восторг у многих воспитанников: «Какое отрадное влияние и значение имел академический сад в жизни студентов! Он то же, что у древних греческих философов – сад перипатетиков! Он был отдыхом и развлечением, он же утешал мятущихся, взволнованных, укреплял в истинах и выводах философов, освежал мысли филологов, воодушевлял поэтов и эстетиков… И кто из студентов с приятным чувством не вспоминал о нем в жизни!..»[23]

19

Головщиков К. Д. Ярославский архиепископ Нил… С. 397.

20

Свято-Марфинская церковь // http://piligrim.by/content/view/418/581/ (Дата обращения: 29.11.2015).

21

Николай Исакович. Путевые записки. Часть I. Койданава. «Кальвша». 2013 // http://acaraj-kut.blogspot.ru/2013/12/2-13.html (Дата обращения: 29.11.2015).

22

Этот ребенок подает большие надежды (лат.).

23

Родосский A.C. Биографический словарь студентов… С. VI.