Читать книгу Mein lieber Eduard - Friedemann Steiger - Страница 10

Hinführung

ОглавлениеDer Familie Steiger ältester nachweisbarer Vorfahre ist am 21. 8. 1698 in Erbenheim bei Wiesbaden geboren. Sein Vater war wohl ein Sauhirt gewesen. Näheres darüber ist in „Fröhlich unterwegs“ von unserem Vater Herbert Steiger aufgeschrieben und von mir herausgegeben und kommentiert. Dieser Martin oder Merten Steiger starb als Pastor in Schönstedt bei Langensalza am 23. 5. 1762. Ich bringe aber hier noch einmal die damals gemachten Forschungen und Ergebnisse, um die Briefe von Christian Friedrich Steiger, geboren am 1. 6. 1780 und verstorben am 24. 2. 1869, an seinen Sohn Eduard Steiger, geboren am 26. 3. 1815 und verstorben am 4. 1. 1870, in einen guten Zusammenhang zu stellen und um die manchmal schwierig zu lesenden Briefstellen damit etwas genauer zu untermalen. Es kommen ohnehin in den Briefen Namen und Zusammenhänge vor, die wir heute kaum mehr zu deuten wissen. Besonders schwierig sind die Abkürzungen, Namen, Zusammenhänge und Verwandtschaftsbeziehungen zu verstehen. So musste manches offenbleiben und der Fantasie des Lesers überlassen. Auch die Namen der Obstsorten, die Christian Friedrich Steiger II und seine Söhne Eduard und Carl veredelten und vertrieben, konnte ich ebenso wenig ermitteln, wie die von Getreide-, Raps- und Kartoffelsorten.

Aber der Reihe nach:

Wichtig ist uns in diesem Zusammenhang also der am 7. 2. 1734 in Schönstedt geborene Christian Friedrich Steiger (genannt Steiger I). Er heiratete am 5. 6. 1774 in Harzgerode die Johanne Sophie Charlotte Rudolph. Sie war am 10. 8. 1752 in Neudorf bei Harzgerode geboren worden und starb am 31. 1. 1786 in Windehausen an der Schwindsucht. Der Christian Friedrich Steiger heiratete übrigens am 24. 10. 1787 noch einmal und zwar die Jungfrau Marie Sophie Wölfert aus Sondershausen. Von einem Erich Kneffel, dem Vereinsführer des Genealogischen Vereins Nordhausen hatte Herbert Steiger folgende Zuschrift erhalten:

Magister Friedrich Steiger aus Schönstedt in Thüringen war erst Hofdiakonus in Rossla und kam 1772 als Pastor nach Windehausen. Im Besitze einer ausgesuchten Bibliothek studierte er fort bis an sein Ende. Seine Nebenstunden widmete er der Pflege seltener Gewächse und einigen Handarbeiten. Er pappte zum Beispiel vortrefflich und hat den salomonischen Tempel nach dem Lundius verfertigt. Bei der denkwürdigen Räuberei im Oktober 1806 wurde er von französischen Plünderern so misshandelt, dass er daran starb. Das war am 26. 10. 1806. Von seinem Magisterium hatten bei seinen Lebzeiten nur seine Söhne und einige vertraute Freunde Kenntnis.

Im Kirchenbuch von Windehausen ist zu lesen:

„Nach der Schlacht bei Jena flüchtete ein Teil der preußischen Armee in der größten Unordnung über Nordhausen nach Magdeburg. Ein 80 000 Mann starkes Korps verfolgte die Preußen und lieferte bei Nordhausen eine kleine Affäre. Des Nachts schlugen die Franzosen ein Biwak, wobei ein großer Teil die Erlaubnis erhielt, sowohl in Nordhausen als auch in den umliegenden Dörfern zu plündern. Auch unseren Ort traf das traurige Geschick. Am 19. 10. früh gegen zehn Uhr kamen die ersten sieben Franzosen vor unser Dorf. Sie verlangten, weil ein großer Teil der hiesigen Bewohner auf der Mühlbrücke war, weiter nichts als Schnaps. Der wurde ihnen in der Schenke gereicht. Als diese Gäste abgefertigt waren, kam ein anderer Trupp und verlangte 90 Dukaten. Ehe aber mit diesen unterhandelt werden konnte, kamen noch mehrere, fielen in die Häuser ein, zerschlugen Kisten und Kasten und nahmen besonders Hemden und Tücher mit.

Besonders hart traf dies Schicksal den Prediger, denn als sie Geld verlangten und nur wenig erhielten, zerschlugen sie alles und nahmen mit, so viel sie konnten. Auf diesen Sturm stellte sich eine Ruhe von wenigen Stunden ein. Bald aber kamen neue Gäste ins Pfarrhaus. Ruhig stellten sie ihre Gewehre in die Ecke und ließen sich den unter dem Rübenhaufen versteckten, aber doch gefundenen Wein wohl schmecken und tranken mir fleißig zu. Die Bauern, denen dieser Besuch zu lange dauerte und die doch kein Geräusch hörten, hatten sich vor der Tür versammelt. Aber die Franzosen fürchteten einen Überfall und ergriffen ihre Gewehre und schossen auf die sich auf meinen Wink schnell verteilenden Leute, trafen aber niemand, obgleich auf diese Art in der Umgebung mehrere Leute getötet worden sind. Der eine gab mir zur Antwort, dass er uns um meinetwillen, indem er meinen Gleichmut bewunderte und mich auf den Augenblick lieb gewonnen hatte, nicht habe treffen wollen. Doch nahmen diese drei einen ganzen Wagen voll Sachen und Lebensmitteln mit.

Nun glaubten wir das Unglück beendet. Allein am Abend war das Unglück stärker als zuvor. An die sechzig Franzosen fielen in unser Haus. Da sie nichts mehr fanden, verlangten sie Geld. Da wir ihnen das nicht geben konnten, vergriffen sie sich an meinem Vater, dem Prediger allhier und stießen ihn in eine Schrankecke. Da ich dies Unglück so lange als möglich zu verhindern suchte, warfen sie mich zum wiederholten Male zur Tür hinaus. Endlich, da der eine ganz besoffene Franzose nichts erpressen konnte, schleppte er mich in die Stube, verschloss die Türe und zog den Hahn seines Gewehres.

Als diese Drohung nichts helfen wollte, zog er sein Seitengewehr und hätte mir, wenn ich nicht ganz gegen meine Gewohnheit den Hut auf dem Kopf getragen hätte, den Kopf zerspalten. So ging es mit einer starken Wunde am Kopf ab. Mehrmals trug ich meinen 73-jährigen kranken Vater bis an die Haustür, aber die vor der Tür stehende Wache stieß uns immer wieder zurück. Endlich gelang es mir, ihn durch und in die Kirche zu bringen. Es war zehn Uhr abends. Nun schlich ich mich ins Haus zurück und holte Betten. Als ich so meinen Vater in Sicherheit und vor Kälte geschützt wusste, suchte ich meine Stiefmutter, welche die Unmenschen sehr misshandelt und an den Haaren herausgezogen hatten. Über eine Stunde hatte ich gesucht, bis ich sie endlich im Garten auf einer Bank ganz ohnmächtig fand. Ich brachte sie mit Hilfe des Nachbars Christof Andreas Heise ebenfalls in die Kirche. Um 12 Uhr nachts ging ich nach Urbach. Unzählige Wachtfeuer und das Brandfeuer in Bielen, hier hatten die Franzosen das adlige Gut angezündet, röteten den Himmel. In Urbach suchte ich einen sicheren Zufluchtsort. Alle waren in größter Bestürzung und konnten mir keine Sicherheit versprechen. Ich traf unseren Knecht und unsere Magd, die hierher geflüchtet waren. Ersteren nahm ich mit und ging auf Umwegen nach Heringen, um daselbst Sicherheit zu suchen. Ich traf eine französische Bedeckung für die Stadt an, die einige Sicherheit hoffen ließen. Ich lief zurück nach Windehausen. Die Pferde wurden angespannt. Die Wagen wurden mit Betten angefüllt und so brachte ich meinen Vater und meine Mutter glücklich nach Heringen.

In diesem Sturme hatten die Franzosen den Bauern vierzehn Pferde abgenommen. Darunter waren zwei Bauern, die ihr ganzes Gespann verloren hatten. Drei Tage verweilten wir in Heringen, beim Rat Oberländer, meinem Schwager. Allein mein Vater fing an, die sehr nachteiligen Folgen der schändlichen französischen Behandlung zu empfinden und wünschte sich in seine Wohnung zurück. Der Sturm war zwar vorüber, aber im Hause trafen wir alles zerstört an. Dieser Anblick erschütterte meinen Vater aufs Neue. Er legte sich ins Bett, um nicht wieder aufzustehen. Neun Tage nach dieser Schreckensnacht endete sein Leben“.

Der erwähnte Schwager Oberländer hatte die Sophie Christiane Steiger geheiratet, also eine Schwester des Christian Friedrich Steiger, von dem die Briefe an seinen Sohn Eduard erhalten sind. Dieser Christian Friedrich Steiger (also Steiger II) hatte auch Geschwister: Ernst Christian Ludwig Steiger, der sich im Herbst 1791 erhängt hatte; Grund unbekannt und Johann Friedrich Wilhelm Steiger, der Prediger in Schlotheim war. Es gab auch eine Schwester von Christian Friedrich Steiger, die am 8.11. 1806 im Alter von 79 Jahren verstarb.

Unser Christian Friedrich Steiger II, der die Briefe an seinen Sohn Eduard in den letzten Jahren seines Lebens, und den oben erwähnten Bericht über seinen Vater mit 26 Jahren schrieb, wurde am 1. 6. 1780 früh 7 Uhr geboren und am 2. Sonntag nach Trinitatis, es war der 4. 6. 1780, getauft. Christian Friedrich Steiger II besuchte die Fürstenschule zu Grimma, danach die Universitäten in Wittenberg und Leipzig. Er wurde von fürstlicher Seite berufen am 21. 4. 1807 in Windehausen der Nachfolger seines Vaters. So steht es in der Kirchenchronik, geschrieben von einem gewissen Leopold, Nordhausen von 1817. Ein Gemeindevorsteher schreibt: „1812 erwarb Pfarrer Steiger von der Gemeinde im Dorfe zwischen Mühle und Schmiede ein Sumpfgebiet. Er ließ in vier Wochen 2000 Fuder Erde aus dem „Kalten Graben“ hineinfahren und die Fläche mit Obstbäumen aus Ballenstedt anpflanzen. Dort errichtete er ein Wohnhaus für seine Erben. Darin wohnte der Lehrer beim Neubau der alten Schule im Jahre 1833. Dieses Haus wurde 1911 durch ein neues ersetzt. Pastor Christian Friedrich Steiger II hat hier 55 Jahre und zwar vom April 1807 bis zum 1. 5. 1862 segensreich amtiert. Im Jahre 1857 wurde in großartigster Weise sein 50-jähriges Amtsjubiläum gefeiert. So viele Festteilnehmer sind wohl aus irgendeinem anderen Anlass vorher und werden wohl jemals nicht wieder hierher kommen. Außer den Mitgliedern des Konsistoriums (Stolberg-Roßla war das älteste lutherische Konsistorium der Welt), den vielen bekannten und befreundeten Amtsbrüdern, waren sämtliche Logenbrüder mit ihren Angehörigen und viel Volks aus den umliegenden Ortschaften hierhergekommen. Der Logenwirt Schneegaß aus Nordhausen hatte ein großes Zelt aufschlagen lassen.

Das Jubiläumsfest dauerte drei Tage. Es wurde jeden Tag auf dem Schulplatz auf zwei Tanzflächen von Jung und Alt getanzt.

Nach seiner Pensionierung lebte er noch einige Jahre. Er war allgemein beliebt und verehrt. Er hatte für alle denkbaren Wirtschaftsinteressen großen Sinn und reiches Wissen und legte eine große Baumschule an. Durch die Einführung und Vertreibung der besten Obstsorten erwarb er sich einen großen Ruf. In der engeren und weiteren Umgebung holten sich die Gemeinden ihre Obstbäume. In unserer Gemeinde regte er an, dass große und ergiebige Obstplantagen angelegt wurden. Er war Mitbegründer des landwirtschaftlichen Vereins der Goldenen Aue in Nordhausen und viele Jahre Logenmeister der Freimaurerloge in Nordhausen. Am 12. 5. 1808 heiratete er Johanna Christiane Sophie Schulze, die am 29. 11. 1776 in Nordhausen geboren war und am 4. 3. 1848 in Windehausen am Nervenschlag verstarb. Sie hinterließ ihren Gatten, drei Töchter, zwei Söhne und zwei Enkel verstorbener Töchter. Soviel wissen wie:

Christiane, die älteste, heiratete den Prediger Karl Friedrich August Müller. Zwei Kinder, Sydonie und Hermine werden genannt. Nach dem frühen Tod der Christiane heiratete Müller am 25. 1. 1834 die Schwester Therese Auguste, die am 21. 3. 1809 in Windehausen geboren ist; er hat mit ihr auch noch Kinder.

Caroline heiratet mit 23 Jahren am 8. 10. 1833 in Windehausen den Doktor und späteren Sanitätsrat Ferdinand Grützmann in Heringen.

Die vierte ist Henriette Sophie Emilie; sie heiratet am 20. 10. 1843 den Kaufmann und Fabrikanten Gustav Schmidt aus Meerane in Sachsen. Sie hatten einen Sohn, den Gustav. Er war das Schmerzenskind der Familie. Er ging nach Amerika und wurde dort auch Kaufmann. Christian Friedrich Steiger, sein Opa, hing sehr an ihm und begleitet ihn lebenslänglich mit seinem Gebet.

Die fünfte Tochter war Julie Emilie. Sie heiratete am 7.2. 1837 den Prediger Theodor Oertel aus Großwelsbach bei Langensalza. Sie haben drei Töchter und einen Sohn. Eine Tochter heißt Ilse, eine Agathe, die einen Forstmeister Gümpel im Elsass heiratete und eine ist Frau Büchner mit fünf Kindern in Erfurt.

Das sechste Kind war Eduard Steiger, an den die Briefe seines Vaters mit den vielen Namen und Verbindungen, gerichtet sind. Er heiratete eine Kleemann. Über die Kleemanns sind wir mit Heinrich Anderten verwandt, geboren 1250 in Davenstede bei Hannover, gestorben 1317, verheiratet mit einer Alhedis. Über die Dompröpste von Zeitz sind wir übrigens mit Martin Luther verwandt. (Darüber auch in „Fröhlich unterwegs“)

Das siebente Kind war Friedrich Carl Steiger. Er wurde Vikar in Klettstedt bei Langensalza. Er heiratete im Alter von fast 27 Jahren am 28. 7. 1840 in Halle eine Anna Emma Knauth, genannt Franz. Sie galt als eine Schwester des berühmten Komponisten Robert Franz. In Windehausen im Kirchenbuch steht nur, dass ihr Vater Spediteur in Halle und die Mutter eine geborene Schultesius gewesen ist. Mein Großvater Max, den ich nie kennengelernt habe und der 1936 bei einem Autounfall bei Friedrichroda umkam, erzählte, nach Aussagen meines Vaters, gerne von seinen Eindrücken im Windehausener Pfarrhaus: „Der Opa, also Christian Friedrich Steiger, hatte alle seine Kinder zum Mittag eingeladen. Nach dem Mittagessen gab es noch einen Kaffee und sie waren fröhlich miteinander. Opa hatte sich inzwischen zurückgezogen, um im Ohrensessel seine geliebte Pfeife zu rauchen. Eines der Kinder sagte nach einer gewissen Zeit, der Opa sehe so merkwürdig aus und nun mussten sie feststellen, er war bereits tot. Er war gestorben im Alter von 88 Jahren, 8 Monaten und 23 Tagen. Das war am 24. 2. 1869.

Friedrich Carl Steiger war der dritte in der Steiger-Dynastie zu Windehausen. Auch er wurde der Nachfolger seines Vaters. Vorher war er Pfarrer in Obergebra gewesen. Er übernahm die Pfarrstelle am 1. 5. 1862 und starb im Januar 1870 im 62. Lebensjahr. Er war beliebt, ein tüchtiger Prediger; er hatte von seinem Vater die Baumschule übernommen und machte eine großartige und einträchtige Anlage aus ihr. Von den Freimaurern wurde ihm, wie seinem Vater, das Amt des Logenmeisters übertragen. Sein Sohn Carl, von dem in den Briefen des Christian Friedrich Steiger an seinen Sohn Eduard oft die Rede ist, war Reichsbankbeamter in Berlin. Er heiratete die Alwine aus Windehausen. Die Kinder sterben alle klein. Eine Tochter heiratete einen Schuldirektor in Schlotheim; sie hatte mehrere Töchter. Eine Johanne Therese Marianne heiratete einen Albert Vehsemeier, einen königlichen Regierungsgeometer zu Erfurt am 29. 7. 1862 mit 19 Jahren.

Ich erwähne das hier nur, weil immer wieder in den Briefen des Christian Friedrich Steiger Namen auftauchen, mit denen wir nichts anfangen können und so wissen wir wenigstens, wer wozu gehört. Aber nun zu Eduard Steiger. Er wurde am 26. 3. 1815 in Windehausen geboren, getauft am 28. 3. Er wurde ein tüchtiger Landwirt; konnte aber nie einen eigenen Hof erwerben. Er war immer Pächter. Er war Oberamtmann in Sonneborn bei Gotha. Er heiratete Auguste Wilhelmine Johanna Kleemann, die am 18. 12. 1823 in Ebeleben geboren worden war. Die Trauung war am 26. 3. 1856. Zu der Zeit war er Pächter in Werningerode (Nicht zu verwechseln mit Wernigerode).

Sie werden in den Briefen seines Vaters an ihn viel über die Verwandtschaft erfahren und das auch alles einordnen können. Er trauert um seine bereits verstorbenen Kinder, die Christiane, die mit dem reichen Grützmann verheiratet war. Der Sohn Fritz Grützmann war nach dem frühen Tod seiner Mutter oft im Pfarrhaus Windehausen zu Gast.

Eine besondere Rolle spielt der Pastor Müller. Nach dem Tod von Caroline heiratet er die Auguste, die bis dahin dem Vater in Windehausen den Haushalt geführt hatte. Er galt als guter Mensch, dieser Müller. Aber er war ein Unglücksrabe. Er kam nie aus den Schulden heraus. Seine Unglücksstreiche sind zahlreich. Sein Pferd brach sich ein Bein. Er brauchte ein neues Pferd. Ein anderes Mal stürzte er auf einer vereisten Straße. Er musste lange liegen. Dann musste er sein Pferd und das Geschirr verkaufen. Er hatte sich aber noch eine Fahrt nach Windehausen ausbedungen. Dort gibt es einen schlimmen Wirbel. Die Hausfrau Emma I liegt krank auf dem Sofa. Der Fahrer wird in der Nachbarschaft untergebracht. Müller nimmt dessen Ranzen mit auf den Saal des Pfarrhauses. Später kommt der Mann und behauptet, er habe 75 Taler darin gehabt. Jetzt seien es nur noch 35. Der Junge oder die Magd müssten es genommen haben. Als die Magd gefragt wird, schreit sie wie rasend und läuft davon. Später bestätigt sich der Verdacht, dass der Fahrer nur seine Fahrt bezahlt haben wollte. Eben wie immer: Pechvogel Müller.

Sophie, die den Kaufmann Schmidt in Meerane geheiratet hatte, stirbt früh. Sie hatte wenig Glück. Sie hatte zwei Söhne. Gustav war Opas Sorgenkind und Hermann, den er als faul bezeichnete, der es aber ein Jahr bei Onkel Eduard in Balgstädt ausgehalten hatte, beziehungsweise den Eduard ein Jahr ertragen hat. Gustav hält die Verwandtschaft in Atem. Er läuft jeder Schürze nach. Er reist viel. Er erwirbt auch das Majorspatent in Köln. Zuletzt war er in Dresden, vorher in Köln und Aachen. Sein Vater schiebt ihn in die USA ab. Er wird mir sieben neuen Anzügen ausgerüstet; bekommt dreihundert Taler und eine Schiffskarte, 2. Klasse für zweihundert Taler. Die 2. Kajüte findet mehrfach Erwähnung und hat den Opa besonders getröstet. Er hört nicht auf, für den „Verlorenen Sohn“ zu beten. Er bedenkt ihn ebenfalls in seinem Testament. Gustav ist Spediteur in New York geworden.

Julie, die den Pfarrer Oertel in Großwelsbach geheiratet hatte, hatte ein besonders einnehmendes Wesen und überzog unbedenklich ihren Erbanteil. Als ihr Mann früh gestorben war, lebte sie in Erfurt bei ihrer Tochter Büchner, deren Mann eine Gärtnerei und einen Samenhandel betrieb.

Mit seinem Sohn Carl, also Pastor Steiger III in Windehausen, ist der Opa nicht immer zufrieden. Auch davon ist in seinen Briefen an dessen Bruder Eduard zu lesen; aber letztlich hat er sich mit ihm versöhnt. Carl stirbt schon ein Jahr nach seinem Vater. Ob seine Frau, die Christian Friedrich nur „die Dicke“ und „Sie“ nennt, daran Schuld war? Wer weiß es? Christian Friedrich Steiger hält auch viel von seinem Sohn Carl. Aber der Eduard scheint charakterlich und auch sonst seiner verstorbenen Frau sehr ähnlich gewesen zu sein.

Über Carls Kinder spricht Opa Christian Friedrich immer gut. Da ist die Nanny mit ihrem Katasterkontrolleur Vehsemeier; oft ist sie in Windehausen. Da ist die Emma II, die spät nach langer Verlobungszeit nach Schlotheim heiratet und zwar den Kaufmann und Brauereipächter Kühn. Von der Hochzeit schreibt er ausführlich. Er nennt eine Liste der Präsente, eine silberne massive Zuckerdose aus dem Hause des inzwischen verarmten und taub gewordenen Komponisten Robert Franz, dessen Tochter oft in Windehausen weilt. Die Hochzeit wurde am 9. 6. 1868 gefeiert. Die Burschen und Mädchen bringen eine Musik.

So war ständig Betrieb im Pfarrhaus von Windehausen. Aber es gab auch immer Geldknappheit. Damit und mit den Klagen und ordentlichen Verrechnungen sind die Briefe gefüllt. Natürlich auch mit Krankheiten und den täglichen kleinen und großen Sorgen, mit dem Ärger über den Kantor und Lehrer, der sich unordentlich verhält und vor allem mit der Landwirtschaft, dem Wetter und der Frage, wie alles gewachsen sei.

Als Christian Friedrich Steiger II, Ritter des Roten Adlerordens, 1866 in den Ruhestand geht und sein Sohn Carl vom Grafen zu Stollberg Roßla zu seinem Nachfolger berufen wird, übergibt er diesem die komplette Pfarrwirtschaft. Das hat damals alles dazugehört. Bedenke, lieber Leser, es gab keine Kirchensteuer, die Pfarrer mussten von ihrem Land leben und so waren sie selbst oft Bauern oder Gärtner.

Verzeichnis derjenigen Stücke lebenden und toten Inventars an Vieh, Acker, Hausgerät, an vorrätigem Heu und Stroh, welche sein Sohn Carl Steiger beim Amtsantritt gegen entworfene und genehmigte Taxe übernommen hat:

Ein Pferd und drei Kühe: ............................................ 200 Taler

Eine alte Sau................................................................................12

Zwei desgleichen junge .............................................................20

Eine Ziege .....................................................................................3

Zwanzig Hühner, zwei Hähne ...................................................4

Ein Ackerwagen .........................................................................25

2 Pflüge, Egge, Walze................................................................10

Verschiedene Ketten ...................................................................4

Ein Schlitten..................................................................................5

Ein Hamburger Wagen .............................................................25

Eine Schütt- und eine Schiebkarre ............................................2

Gartenuntensilien.........................................................................5

Scheitholz, incl. Fuhrlohn.........................................................24

Altes Wellholz...............................................................................6

Gerüststangen...............................................................................2

Tannentragen ...............................................................................3

Zwei Stück Randholz...................................................................2

Alles Kleeheu und Grummet ...................................................10

Alles Stroh...................................................................................12

Ein Federbett des Knechts .........................................................8

Eine Bettstelle der Magd nebst Schirm.....................................6

Eine Bettstelle...............................................................................1

Ein Kleiderschrank ....................................................................10

Ein Eckschrank im Hause.......................................................... 5

Dreißig Pfund Speck, Schinken, Wurst .................................. 11

Butterleier u. M. ........................................................................... 2

Zwei Tragkörbe......................................................................0, 20

Vier Kuchenbleche...................................................................... 2

Vier Kuchenschüsseln, Käsebretter vier Gelten ...............2, 05

Nachtrag:

Ein Waffeleisen ......................................................................1, 10

Zwei Zinnkaffeekannen.............................................................. 1

Sechs Teller.............................................................................0, 15

Sechs Zinnteller............................................................................ 2

Ein Spiegel .................................................................................... 3

Sechs Ferkel............................................................................5, 21

Kuh und Halfterketten..........................................................1, 22

Ackergeschirr................................................................................ 2

Kuhgeschirr .................................................................................. 5

Axt, Beil...................................................................................0, 20

Drei Leitern .................................................................................. 1

Vorräte an Sämereien ................................................................ 10

Zehn Zentner Zuckerrunkeln.................................................. 40

An baren Auslagen:

Kleesaat ........................................................................................ 2

Holz zu machen .....................................................................5, 20

An Förster Gerlach............................................................... 1, 10

Frachtauslage für Wein .........................................................3, 19

Ferner: Stühle, Sofa, Tische, Tafeln, Bänke, Säcke, Planen, Gewichte, Waschrolle, Waschmaschine, Siebe, Sensen, Planen, Obstlagen, Küchengeräte, Flachs und Flachsgeräte. Das alles wird genannt. Darunter auch für allein hundert Taler das Gewächs- und Bienenhaus mit veredelten Pflanzen und Stecklingen.

Darunter steht: Die ganze Summe des Inventars beträgt 766 Taler; 116 Taler sind erlassen. Bezahlt wurden 650 Taler. Nach unserer vom Konsistorium genehmigten Auseinandersetzung bezahlt mein Sohn für die Ernte 300 Taler. Für die Melientien zahlt er 84, 18 Taler. Melientien, das ist der Mehrwert und meint die weitere Bewirtschaftung bis zum Sommer. Die Hauptfrucht war Roggen, für den er 118 Taler als Ertrag verrechnet. Weizen brachte 42 Taler, Gerste 72 Taler, Hafer 84 Taler, fünf Fuder Heu und vier Fuder Grummet brachte 72 Taler, Bohnen 32 Taler, Erbsen 24 Taler, Runkeln 15 Taler, Kartoffeln 15 Taler, Runkelpflanzen 7 Taler, Runkelssamen 50 Taler. Das waren insgesamt 531 Taler, die er auf 384 Taler ermäßigte. Wobei er versichert, das sei das geringste Angebot, sonst hätte er es besser auf dem Halm stehen lassen.

Wir wollen, um manche Einzelheit in den Briefen des Christian Friedrich Steiger an seinen Sohn Eduard besser verstehen zu können, hier noch die Worte des scheidenden Vaters an seine Kinder bringen:

„Mein Vater hatte mit meiner Mutter ca. 5000 Taler bekommen. Als er zur zweiten Heirat schritt, legte er jedes seiner Kinder mit 800 Talern ab und vermachte meiner Stiefmutter, wenn ich nicht irre 2500 Taler. Ob mit Recht oder Unrecht, darüber möchte ich mir als Kind kein Urteil erlauben. Meine Stiefmutter war keine Wirtin. Mein Bruder und ich, wir studierten und als mein Vater starb, war der größte Teil der 5000 Taler absolviert.

Bei der Auseinandersetzung wollte ich und mein Bruder keinen Eklat machen und dem Publico ein schiefes Urteil über den seligen Vater nicht gestatten und verzichteten auf unseren Erbteil, obgleich wir vor allem Anspruch auf die uns ausgeworfenen Raten machen konnten, so dass unser Herr Schwager, der Rat Oberländer, sich seine 800 Taler auszahlen ließ, obgleich dieser Schleicher recht wohl wusste, wie die Verhältnisse standen. Wir verzichteten aber nicht nur auf unseren Erbteil, sondern opferten sogar die von der Tante hier ererbten 300 Taler, um der Stiefmutter und dem Oberländer das Maul zu stopfen. Das würden wir nicht gekonnt haben, hätten wir nicht von einer Tante in Harzgerode geerbt. Nur dadurch war es uns möglich, auf unseren Erbanteil zu verzichten. Mir blieb so viel, dass ich hier die Wirtschaft übernehmen konnte. Ich heiratete. Leider war meine Frau keine Wirtschaftsverständige und bei ihrer Freundlichkeit und Zuvorkommenheit riss der Besuch nicht ab. Die Wirtschaft wurde vernachlässigt. Ich sah meinem Ruin entgegen und fürchtete schon, das Schicksal mancher Amtsbrüder teilen und Schulden machen zu müssen und so entschloss ich mich, das Pfarrland zu verpachten und das war zu meinem und zu eurem Glücke.

In den damaligen Jahren war ich sehr kränklich und fürchtete meinen frühen Tod und dachte darauf, wie ich Frau und Kindern wenigstens ein Obdach verschaffen möchte. Im Jahre 1812 erlangte ich von der Gemeinde, dass sie mir den Sumpf von der Mühle bis ziemlich an die Schmiede für ca. 40 Taler als Eigentum überließ. Der Sumpf wurde mit 4000 Fudern Erde ausgefüllt. Das Grundstück wurde eingefriedet. Das kostete mich 300 Taler. Aber so war Grund und Boden zum Hausbau beschafft.

Um den schönen neuen Platz zu bepflanzen, musste ich nach Ballenstedt und sah hier, wie man einen solchen Boden durch Baumzucht verwerten könnte. Ich nahm zugleich hundert Wildlinge, säte Obstkerne, die flätig, also sehr gut aufgingen. 1813, etwa drei Wochen vor Johanni, bepflanzte ich einen großen Teil des Gartens. In dem lockeren schönen Boden wuchsen die Wildlinge bis zwei und drei Fuß hoch. Im darauffolgenden Sommer fing ich an zu veredeln, hatte aber wenig Glück damit. Doch das störte mich nicht. Ich bin oft sehr früh an die Arbeit gegangen, weil manches Bäumchen zwei-bis dreimal veredelt werden musste. Die Bäumchen wuchsen vortrefflich und 1817, zum Fest des Reformationsjubiläums, konnte ich schon so viele Bäume an die Bauern abgeben, dass der Lutherplatz und der Gemeinderasen am „Kalten Graben“ bepflanzt werden konnte. Auf beiden Plätzen war jedem Hausbesitzer erlaubt, drei Stellen zu bepflanzen.

Meine erste Einnahme belief sich auf 130 Taler und so hab ich nach und nach so viel aus meiner Baumschule gelöst, dass Grund und Boden sich bezahlt machten und das Kapital zum Hausbau noch übrig blieb. Dadurch hat sich dieses Grundstück durch meine saure Arbeit gleichsam selbst erschaffen“.

Mit König, Berbisleben, legte er eine zweite Baumschule an, denn das Nachpflanzen wollte nicht gedeihen. Damals kannte er noch nicht das Rigolen; in 40 -70 Zentimeter Tiefe wurde der Kulturboden aufgelockert und die obersten und untersten Bodenanteile wurden umgeschichtet. Wörtlich: „Das war aber ein saures Stück Arbeit. Oft bin ich früh um sieben Uhr, wenn ich von vier Uhr an meine amtlichen und sonstigen Arbeiten erledigt hatte, hinüber gegangen und habe den ganzen Tag veredelt und beschnitten, so dass ich mir oft nicht einmal die Zeit nahm, um die Suppe, die mir Caroline brachte, zu verschlingen und wenn ich am Abend um sieben Uhr nach Hause kam, war ich oft auf äußerste erschöpft“. (Danach wurde ein Acker am Dorf gepachtet und wieder eine Baumschule angelegt).

Mein Sohn Eduard war stellungslos. Er kam zurück und nahm sich der Baumschule mit Eifer und Liebe an und erleichterte mir dadurch die saure Arbeit. Meine Frau starb 1848. Meine Auguste nahm sich der Wirtschaft an. Die Besuche nahmen bedeutend ab, weil hierbei nicht so vorgegangen wurde wie früher. Wir lebten einfach und zurückgezogen. Um meinem Sohn Eduard ein zwar knappes, aber doch notdürftiges Unterkommen zu sichern, suchte ich unter großen Schwierigkeiten und vielen Verdruss, die letzte Baumschule auf dem Heringer Domänenlande, dem sogenannten Kirchhofe, anzulegen. Eduard arbeitete unverdrossen und legte nebenbei den Samenhandel an, bis er endlich in Werningerode pachtete.

Trotz aller Mühe und Arbeit, die er auf die Baumschule und den Samenhandel verwendete, habe ich ihm auch nicht die geringste Entschädigung geboten und er selbst war zu bescheiden, um solche zu verlangen und ich habe mir im Stillen oft Vorwürfe darüber gemacht.

Meine Tochter Auguste hat mir nach dem Tod ihrer Mutter die Wirtschaft treu und zu meiner Zufriedenheit geführt. Sie hat auch manche Ersparnisse eingeführt und dadurch den häufigen und oft lästigen Besuchen ein Ende gemacht. Ich erlaubte ihr Käse, Bier und dergleichen, was in der Wirtschaft nicht gebraucht wurde, zu ihrem Nutzen zu verkaufen. Auch hielt ich ihr in den letzten Jahren eine Sau, deren Erlös sie bekam, um auf diese Weise ein kleines Kapital zu sammeln, so dass sie mit dem, was sie nach meinem Tod bekommen wird, ohne Sorgen bei ihrer bekannten Sparsamkeit würde leben können.“ (Auguste heiratete aber den Pastor Müller nach dem Tode ihrer Schwester, das Testament fährt fort:)

„Alles, was ich hinterlasse, ist sauer verdient. Auch die Präsente, die ich von der Loge, vom landwirtschaftlichen Verein und von einer Vormundschaft erhalten habe.“ Dann nimmt er Auguste in Schutz; sie hätte so viel aus dem Windehausener Pfarrhaus weggeschleppt. „Man darf nicht vergessen, dass sie kein neues Mobiliar, nicht einmal neue Betten bekommen hat und es möchte wohl ein Irrtum sein, wenn man meint, es hätten hier sechzehn vollständige Betten aufgeschlagen gestanden. Dazu hätte es ja auch an Raum gefehlt.

Vertragt euch in Liebe und Güte. Seid zufrieden mit dem, was ich mit saurem Schweiß verdient habe. Beschimpft mich nicht in der Erde und sorgt dafür, dass mein guter Name nicht geschändet wird, wie auch ich dafür gesorgt habe, dass kein schiefes Urteil über meinen Vater gefällt werden konnte.

Gott möge mit euch allen sein. Das wünscht Euch von Herzen Euer Vater Steiger.

Wir lesen viel aus den alten Briefen heraus. Da aber manches unverständlich und wohl auch dem Alter von Christian Friedrich Steiger geschuldet, bringe ich hier noch einige Anmerkungen, damit wir die Briefe besser verstehen. Ich habe mich ziemlich durch sie hindurchgequält. Ich hatte zwar mir der Dorfchronistin Inge Albrecht aus Badrina eine Übersetzerin; aber die hat auch nicht alles lesen können. Hilfreich war … die mir Bruder Martin besorgte und die mir einige Briefe am Anfang und Ende genauer übersetzte.

So bleibt hier die Zusammenfassung unseres Vaters Herbert Steiger, die ich aus „Fröhlich unterwegs“ aufgenommen habe, um hier dem besseren Verständnis Vorschub zu leisten. (Engelsdorfer Verlag, Leipzig 2007)

Als Schwiegertochter Auguste ihn besucht, ist er des Lobes voll. „Deine schönen Pferde haben hier aufsehen gemacht! Und Dein Kutscher hat dich aus dem Busche heraus gelobt und die 120 Morgen Weizen, so wie die Zuckerrüben und die ganze Wirtschaft gerühmt. Die kleine Marie ist gesetzter geworden und soll der Oma in Windehausen ähneln, während der dicke Max ganz der Papa in Ebeleben sei. Gleich einem Eichhörnchen sei er auf die höchsten Kirschbäume geklettert. Er hat aber auch den 90. Psalm mit Verstand und ausdrucksvoll, ohne jeden Anstoß deklamiert, was dem Opa in Windehausen große Freude gemacht hat. Er schickt den Kindern den „Robinson“ zum Lesen, denn Gustav Freitag „Ahnen“ wären doch zu früh. Er schickt ihnen auch gern Bonbons. Zu Martini bekommt jedes Kind ein Licht und Vater Eduard soll ihnen vom Reformator erzählen. Er interessiert sich für die Wollpreise, für die Weizen – und Rübenernte. Er freut sich, wenn die vierteljährlichen Zinsen kommen und versucht immer wieder, ohne Wissen von Carl, dieses Geld unter irgendeinem Vorwand zurückzuschicken.

Er freut sich über die Sendungen an Weintrauben und Most, Rotwein und Champagner. Nach einer schweren Krankheit schreibt er, er habe sich erst erholt, als er ohne Wissen des Arztes statt an Selter sich an Rotwein gehalten habe. „Und schon ging es aufwärts!“ „Herr von Biela ist einer von denen, die im Schlafe reich werden. Aber das gefällt mir nicht, dass er den Esel für Deinen Max sich hat mit sieben Talern bezahlen lassen“. Bei einem Unwetter heißt es: „Ich bin darüber in meinem Gott vergnügt, danke ihm aus der Fülle meines Herzens, dass er Dich vor Hagel geschützt hat!“

Ein andermal heißt es: „Du hast eine Betschwester bekommen. Da bedaure ich Dich und Deine Kinder. Das Beten ist recht gut und nötig, wo es hingehört. Wenn aber Kinder, die noch keinen Begriff von der Sache haben, zu viel beten müssen, werden sie gleichgültig und sprechen Worte ohne Sinn. Es ist recht gut, wenn ein religiöser Sinn in dem zarten Gemüt der Kinder geweckt wird. Nur kein Muckertum! Noch weniger ein Richteramt, das den einen zum Himmel und den anderen zur Hölle wirft. Das Richteramt gehört dem, der Herz und Nieren prüft, nicht den schwachen Menschen. Solche Dinge würde ich untersagen. Mucker sind die schlechtesten Menschen. (Das geht gegen eine Gouvernante in Balgstädt).

Am 20. 10. 1866 wird die Eisenbahn über Heringen in Betrieb genommen. Zu diesem Ereignis lässt er sich hinfahren und wir lesen: „Ich sah hier zum ersten Mal die ganze Umgestaltung der Gegend und die Einrichtung“. Als der Zug am Abend erwartet wurde, sammelte sich die Noblesse von Heringen, unter anderem der Bürgermeister und Freund Olearius. Als es 1866 zum Krieg mit Österreich kommt, nimmt er für Preußen und Bismarck Partei. Preußen habe 50 Millionen im Staatsschatz; es könne jede Woche 100 000 Taler neu prägen. Was habe Österreich? Papier! Nichts als Papier! Allerdings koste die Mobilmachung 20 Millionen und täglich eine halbe dazu. Er liest nämlich den Nordhäuser Kurier.

Er bangt um seinen Enkel Carl Junior. Der Bankbeamte ist als Unteroffizier eingezogen. Als in Böhmen gerade seine Regimenter aufgerieben wurden, klagte die dicke Emma Stein und Bein. Aber Carl ist nur leicht verwundet und versprengt. Er kommt ganz gesund wieder nach Hause. Bei der Siegesfeier in Nordhausen geht es hoch her, denn der Carl ist „unter der Nase gut zu Fuß“, das heißt, er verträgt allerhand. Nur Urbach, Sachswerfen und Ilfeld haben Trauer, diese hannoverschen Gebiete werden preußisch. In Langensalza liegen noch viele Hannoveraner im Lazarett und in Merxleben findet ein Bauer einen Toten im Getreidefeld, der ein goldenen Uhr und 50 Dukaten hat. Ein Jahr später wird in Langensalza der Sieg gefeiert. Ganze Kisten mit Blumen und Kränzen sind von Hannover geschickt worden. Das war vergebliches Blut, das der blinde Wolf vergossen hat.

So nimmt er auch an dem Tagesgeschehen lebhaften Anteil. Er umsorgt alle Kinder und Enkel. Als das Gewächshaus zerfällt, trauert er um die schöne Kakteensammlung. Es sind über 200 Stück. Einen Teil gibt er Fritz Grützmann, aber das meiste übernimmt Eduard nach Balgstädt. Das Stück zu vier Silbergroschen. Was schreibt er sonst noch in seinen Briefen?

Hausklatsch, Besuche, Skandale, wie Ärger mit dem Kantor, der sich an kleinen Mädchen vergeht und der schließlich ins Gefängnis kommt. Oder er erzählt von einem Brand im Pferdestall, von einem Unglück beim Bahnbau, ferner von Wetter und Ernte, Krankheiten bei Mensch und Vieh. Als er Eduard zum Geburtstag gratuliert, meint er: „Ich hätte wohl mögen ein Mäuschen sein. Deine Lieblinge in Reih und Glied aufgereiht. Jedes sagt seine Wünsche und die kleine Ellla besonders niedlich“. Bei dieser Gelegenheit blickst du behaglich auf Deine vorgerückten Jahre! Nun, die Natur wird doch bei Dir keine Ausnahme machen. Die Steigers haben harte Köpfe. Dein Urgroßvater in Schönstedt war ein hoher Siebziger. Er würde sein Leben höher gebracht haben, wenn der 7-jährige Krieg in seiner Nähe nicht nachteilig auf ihn eingewirkt hätte. Dein Großvater war auch noch hoch in die Siebzig und hätte noch länger leben können, wenn die Franzosen nicht seinem Leben 1806 ein Ende gemacht hätten. Ein Bruder, der Advokat in Heringen war, war auch ein Siebziger und Deine Tante hier war 80 Jahre und ihre Schwester, die Ludwig in Schönstedt 81 … und ich!!!

In der Familienbibel stehen alle Kinder:

Am 13. 7. 1857 früh um halb 9 Uhr wurde mir von meiner Frau Auguste, geborene Kleemann, ein Töchterchen geboren, welches am 12. 8. in der Taufe die Namen Friederike, Luise, Auguste, Marie empfing. Taufzeugen waren Pastor Christian Friedrich, sein Vater; Frau Amtsrätin Auguste Kleemann, seine Schwiegermutter Forsträtin Luise Drechsler und Herr Amtsrat Wilhelm Kleemann, mein Schwiegervater. So geschrieben am Tauftage zu Crimderode in der Administrationswohnung des Drechslerschen Rittergutes.

Am 19. 12. abends halb zehn Uhr 1858 wurde mir die zweite Tochter geboren. Sie empfing am 18. 1. 1859 in der heiligen Taufe den Namen Auguste Emma Luise. Taufzeugen waren Kaufmann Becker aus Nordhausen und meine Schwägerin, geborene Franz aus Obergebra.

Am 12. 2. abends halb neun Uhr 1860 wurde mir ein Sohn geboren. Derselbe empfing am 17. 3. in meiner Wohnung zu Sondershausen die Namen Otto, Hermann, Max. Taufzeugen waren der Amtmann Otto Kleemann, Thalgebra, Fräulein Hermine Kleemann, Ebeleben und Fräulein Marie Scheppig, Sondershausen. In Crimderode steht noch immer eine schöne Rotbuche im Park des ehemaligen Gutes, von der behauptet wurde, dass sie mein Urgroßvater Eduard gepflanzt habe. Zumindest hat er viele Veredelungen davon verbreitet, denn das hatte er ja in Windehausen gelernt. Er hatte die Wirtschaft nur zwei Jahre und wohnte eine Zeit in Sondershausen. Er pachtete dann das Rittergut von Sperling in Werningerode, das sehr heruntergewirtschaftet war. Er machte eine Märgelgrube auf und brachte wieder Leben in den Boden, was den Opa, also meinen Ururopa dazu veranlasste, ihm den Spruch zu schreiben: „Kalk macht reiche Väter, aber arme Söhne!“ Aber Eduard kaufte auch fleißig Superphosphat dazu. Damals war die künstliche Düngung noch etwas Neues. Die Nachbarn wunderten sich über seine guten Ernten.

In der Familienbibel von Eduard Steiger stehen auch die folgenden Kinder:

Am 21. 12. 1861 wurde meine Frau abends gegen neun Uhr von zwei kleinen Mädchen entbunden, die am 2. 1. 1862 in der Wohnstube der Pächterwohnung zu Balgstädt getauft wurden. Zur Älteren waren Zeugen meine Schwägerin Frau Oberamtmann Luise Riemann, Großmehlra, mein Schwager, Herr Amtmann Otto Apel, Hohenebra und es erhielt der Täufling den Namen Luise, Ottilie, Rosa. Zur Jüngeren waren Zeugen Fräulein Marie Uhde dahier, mein Schwager Herr Ökonom Alfred Kleemann, Ebeleben und erhielt in der heiligen Taufe die Namen Albine Marie Clara.

Am 18. 3. 1863 früh um halb sechs Uhr genas meine Frau eines gesunden kräftigen kleinen Mädchens, welches am 19. 4. in der heiligen Taufe den Namen empfing: Wilhelmine Auguste Elwine und zwar in dem vierten Zimmer der Schlosswohnung in Balgstädt; bekannt war sie in der Familie als die Tante Ella. Die Taufzeugen waren: Wilhelm Kleemann, Regierungsassessor zu Liegnitz. Da er aber erst wenige Tage zuvor abgegangen, vertrat ich (Eduard) ihn selbst, und meine Nichte Emma Büchner, geborene Oertel aus Erfurt. Dazu Oberamtmann H. Siegel auf Schloss Freyburg.

Am 5. 8. 1865. sechs Uhr früh, genas meine Frau eines gesunden kräftigen Mädchens, welche am 8. 9. in dem vierten Zimmer getauft wurde und die Namen Johanna Auguste Sophie empfing. Taufzeugen waren Herr von Biela auf Zscheiplitz, Frau Amtmann Amalie Kleemann, geborene Gatterstedt und Herr Amtmann Karl Kleemann, Ottenhausen.

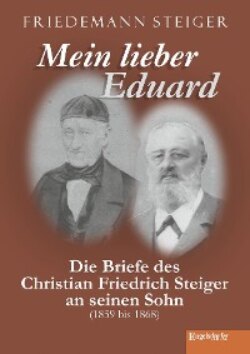

Am 13. 3. 1867 vormittags halb elf Uhr wurde mir die siebente Tochter geboren, welche am 2. Osterfeiertag, an dem 22. 4. in der heiligen Taufe die Namen Margarete Auguste Natalie empfing. Taufzeugen: Frau Amtmann Natalie Meyer, geborene Kleemann aus Altengottern, meine Schwägerin. Für selbige stand aber Fräulein Anna Uhde hier und Frau Pastor Auguste Müller, geborene Steiger aus Altengottern. Für dieselbe dann die Lehrerin Fräulein Wilhelmine Schmidt aus Liegnitz. Übrigens ist die Auguste noch nicht geboren, als das Familienfoto gemacht wurde; siehe Umschlag.

Ich, Friedemann Steiger, schrieb das alles so genau nach der Familienbibel, weil in den Briefen an Eduard die Namen fast alle genannt werden und man durch den Abstand der Jahre nicht weiß, wer was war. Gerade auch, weil sich die Vornamen wiederholen.

Was ist von Eduard Steiger noch zu sagen?

Er hat ja den Briefwechsel mit seinem Vater treu aufbewahrt, weil er ihm so nahe stand. Wie war sein Werdegang? Drei und ein halbes Jahr war er Ökonomielehrling bei E. V. Hopfgarten in Schlotheim. Wegen guten Betragens und beharrliches Fleißes war er als Ökonomieverwalter zu empfehlen. Im Jahr darauf ist er Gutsverwalter bei R. Gebser in Allstedt. Er wurde zum Militär einberufen und ging darum von dort weg. Er hat ein Jahr dienen müssen. Darüber gibt es aber keine Unterlagen. Danach hat er eine Zeit lang bei seinem Vater die Baumschule angelegt. 1859 hat er vom Landrat in Nordhausen ein Zeugnis darüber bekommen, dass er mehrere Jahre das Rittergut Werningerode mit sichtbarem Erfolg selbstständig bewirtschaftet hat und wegen seiner ökonomischen Kenntnisse wiederholt zum Sekretär des Landwirtschaftlichen Vereins gewählt wurde. Sein Schwiegervater, Wilhelm Kleemann, legte den Grund zu seinem Glück, indem er ihm 10 000 Taler zum Betrieb einer jetzt zu erwerbenden Gutspacht unverzinslich zur Verfügung stellt. Nach Ablauf der Pachtzeit in Balgstädt pachtete er in Sonneborn bei Gotha. Aber reich wurde er auch da nicht. Aber er hatte sieben Töchter und jede hatte einen Bruder; wie viele waren das? Danach wurde in der Familie immer scherzhaft gefragt.

Eine bedeutende Rolle spielte er in der Loge in Nordhausen. In der Geschichte der Logenmeister der Johannesloge in Nordhausen „Zur gekrönten Unschuld“ steht, dass Christian Friedrich Steiger 65 Jahre lang den Maurerschurz getragen habe. Auch als Prediger und Seelsorger in Windehausen habe er eine segensreiche Tätigkeit entfaltet, die ihm die Liebe und Verehrung der Gemeinde im vollsten Maße erwarb. Daneben fand er Zeit, sich als praktischer Landwirt zu betätigen. 1838 gründete er den landwirtschaftlichen Verein der Goldenen Aue. Er hat als erster in dieser Gegend richtig rationelle Obstbaumzucht betrieben. Hammerführender Logenmeister war er in den Jahren 1825 bis 1832. Zum Stiftungsfest 1831 waren seine Worte, dass der Freimaurer nicht alles bloß aus dem Ritual und dem Symbol der Freimaurerei schöpfen könne, sondern einen reinen vaterländischen Sinn in die Loge mitbringen und das dann geistig verarbeiten müsse, was in der Loge über Menschenverehrung im allgemeinen gelehrt werde.

Er erlebte die Freude, zwei Söhne dem Orden zuzuführen. Am 13. 9. 1848 seinen Amtsnachfolger Carl und sechs Jahre später Eduard, meinen Urgroßvater. 1854 feiert Christian Friedrich Steiger sein 50-jähriges Maurerjubiläum und 1864 auch noch sein 60. Maurerjubiläum, zu dem er eine Grußadresse des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, dem damaligen Kapitelmeister bekommt.

Von 1863 - 1870 ist Carl Logenmeister. Eine Rede zum Johannestag liegt gedruckt vor: „Wie hat der Maurer den Johannestag zu feiern?“ Die Antwort lautet: „Festlich geschmückt (also drei Rosen am Herzen), festlich gestimmt (Hochzeitsfreude im Herzen)und festlich geweiht (zu heiligen Tempeln des Neuen Bundes). Am 4. 1. 1870 ist er nach kurzem Krankenlager verstorben. Ein beschiedenes Denkmal sollte das Grab schmücken. Die Anbringung maurischer Embleme wurde vom gräflichen Konsistorium in Stolberg untersagt. Jesaja 57, 3: „Dauerhafter als Eisen und Stein ist doch die Bruderliebe.“ Die hat er innigst gepflegt. Noch heute steht sein Grabstein auf dem Friedhof in Windehausen.

Eduard Steiger war noch in den Graden der später gegründeten zweiten Stufe, der Andreasloge. Er wird aber daran nicht mehr groß teilgenommen haben.

So wollen wir uns nun den Briefen des Christian Friedrich Steiger an seinen Sohn Eduard zuwenden. Ich hoffe, dass meine ausführliche Hinführung das Verstehen etwas erleichtert. Aber ich sage gleich, alles haben wir nicht übersetzen können. Seine Schrift ist zu pitzelig, klein und abgekürzt. Man vergesse nicht: Er war bereits fast 80 Jahre alt, als er den ersten, uns überlieferten Brief an Eduard schrieb. 1866 ging er in den Ruhestand und 1868 starb er, mit 88 Jahren.

Aus allem aber spricht die große Liebe eines Vaters zu seinem Sohn, der wohl seiner vor langer Zeit verstorbenen Sophie sehr ähnlich gewesen sein muss. Eine Vermutung! Aber gerade in der letzten Phase seines Lebens ist die Verbindung zu diesem Sohn Eduard ein ihn tragendes Element.