Читать книгу Der zweite Weltkrieg - Guido Knopp - Страница 26

ОглавлениеDER WEINENDE FRANZOSE

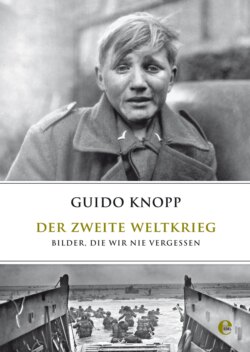

Der weinende Franzose, l’homme en pleurs, the weeping Frenchman – ganze Generationen von Zeitungslesern, Fernsehzuschauern, Schülern und historisch Interessierten haben bei diesem Foto nur eine Assoziation: Paris, 14. Juni 1940 – der kampflose Einzug der deutschen Truppen in die französische Hauptstadt nach dem »Blitzkrieg« gegen Frankreich.

Wochenschaubilder zeigten die langen Kolonnen von Wehrmachtsoldaten, die über die Boulevards der Metropole marschierten. Auf dem Eiffelturm wehte die Reichskriegsflagge. Am Arc de Triomphe nahm Generaloberst von Bock die Parade der deutschen Truppen ab. Die Straßen hallten wider von Marschtritten und Motorenlärm. »Ging zum Boulevard, um sie mir anzuschauen«, schrieb Sofka Skipwith, eine britische Aristokratin russischer Herkunft, die damals in Paris lebte, in ihr Tagebuch. »Sie lächelten und warfen Kusshände in die Menge. Einige Leute zeigten sich empfänglich und wechselten sogar ein paar Worte mit ihnen, wenn sie anhielten; die meisten aber starrten die Soldaten schweigend und feindselig an. Hier und da brach eine Frau in Tränen aus.« Oder eben ein Mann?

Sollte es so gewesen sein, dann wäre es mehr als verständlich. Was von 1914 bis 1918 in vier Jahren quälendem Stellungskrieg nicht gelungen war, hatte die Wehrmacht jetzt in nur sechs Wochen geschafft: In einem regelrechten »Blitzkrieg« war Frankreich niedergerungen worden. Nun ergriffen die Deutschen Besitz von der Hauptstadt des Nachbarlands – die ultimative Demütigung für die »Grande Nation«.

PHILIPPE PÉTAIN

Der 84-jährige Pétain hatte im Ersten Weltkrieg als »Sieger von Verdun« Heldenruhm erworben und zehrte noch immer von diesem Nimbus. Nun führte er ein autoritäres Regime und setzte auf Kollaboration mit Hitler. Die meisten Franzosen sahen in ihm einen Rettungsanker, der trotz der Präsenz des Feindes ein erträgliches Leben versprach.

Doch wurde das Foto wirklich an diesem Tag in Paris aufgenommen? Frankreichs neuer Regierungschef, der greise Marschall Philippe Pétain, schloss eine Woche nach dem Einmarsch der Deutschen in Paris einen Waffenstillstand mit Hitler. Während die Deutschen den Norden des Landes und Paris besetzten, regierte Pétain vom Kurort Vichy aus den »freien« Süden des Landes. Frankreich musste die Besatzungskosten tragen, Kriegsgerät und Rohstoffe abliefern, zudem wurden mehr als eine Million Kriegsgefangene als Zwangsarbeiter ins Reich transportiert. Das Vichy-Regime durfte aber seine fernen Kolonien, ein Heer von 100 000 Mann und die einsatzfähige Flotte behalten.

Verschiedene Objekte, die für die Franzosen einen symbolischen Wert besaßen, waren während der Kämpfe ins unbesetzte Gebiet gebracht worden – unter anderem historische Regimentsflaggen der französischen Armee, die normalerweise in Paris verwahrt wurden. Anfang 1941 entschied man, diese Flaggen weiter zu evakuieren, um sie dauerhaft dem möglichen Zugriff der Deutschen zu entziehen.

In einer feierlichen Parade trugen am 19. Februar 1941 französische Soldaten die Fahnen durch Marseille – hinunter zum Hafen, wo sie auf Schiffe verladen wurden, um in die Obhut der Kolonialtruppen in den französischen Besitzungen Nordafrikas zu gelangen. Am Straßenrand des Hafenboulevards Canebière beobachtete eine vielköpfige Menge die Zeremonie, »stumm und erschüttert von patriotischer Traurigkeit und Inbrunst«, wie eine Zeitung schrieb. Darunter auch jener Mann, der seine Tränen nicht zurückhalten konnte – Tränen, die für die Trauer einer ganzen Nation standen.

Das Bild ging um die Welt. Anfang März erschien es zum ersten Mal in der US-Illustrierten Life. Später tauchte es in Büchern und Filmen auf – und wurde in den Nachkriegsjahren immer häufiger mit dem deutschen Einmarsch in Paris in Verbindung gebracht. Tatsächlich aber war es an jenem Februartag 1941 in Marseille entstanden, als die Symbole einer stolzen Nation die französische Heimat verlassen mussten.