Читать книгу Der zweite Weltkrieg - Guido Knopp - Страница 3

VORWORT

ОглавлениеEs war ein mörderischer Krieg, ein Töten wie kein anderes zuvor. 50 Millionen Menschen fielen diesem zweiten großen Weltenbrand zum Opfer – auf den Schlachtfeldern zwischen Kaukasus und Normandie, im U-Boot-Krieg, im Bombenhagel, der auf Hunderte von Städten niederging, im Pazifik, den Dschungeln Südostasiens und im Holocaust. Alles, was das zwanzigste Jahrhundert ausmacht, spiegelt sich in diesem Völkerringen: der Machtkampf totalitärer Ideologien, der Sieg der Demokratie über die Diktatur, der Triumph der Technik in der Kriegsführung und ihr Missbrauch bei der systematischen Vernichtung von Menschen – schließlich mit Hiroshima am Ende der Beweis, dass die Menschheit nun imstande ist, sich selbst auszulöschen.

Es war ein Krieg, der zeigt, was Menschen Menschen antun können. Und wenn Menschen überlebten, hatten sie zeitlebens Grenzerfahrungen in ihren Seelen, die nicht auszulöschen waren.

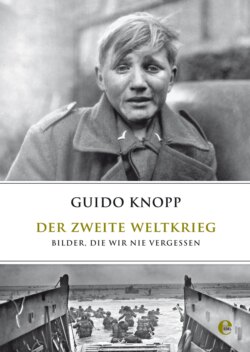

Die Geschichte dieses Kriegs gerinnt zu Bildern. In der Fülle dieser Bilder gibt es solche, die wir alle schon einmal gesehen haben. Viele davon gingen um die Welt: Ikonen einer Zeit, die immer wieder auch Symbolbilder gefordert hat. Doch es gibt auch eher unbekannte Fotos, die uns heute einen Augenblicks-Eindruck von dem vermitteln, was den Menschen wirklich widerfuhr, was sie bewegt hat: Leid und Trauer, Angst und Freude, Mitleid, Hass und Arroganz. Es sind Momentaufnahmen, die das Schicksal von Millionen widerspiegeln.

Und so erzählen wir hier die Geschichte dieses Kriegs in 75 Bildern: vom Überfall auf Polen bis zum Sündenfall von Hiroshima.

Anfang und Ende des Kriegs markieren Bilder, die sofort Geschichte machten: Ergebnisse geschickter Inszenierungen. Für den Anfang steht das Bild vom Niederreißen einer Grenzschranke zwischen Deutschland und Polen – eine vermeintlich spontane Aktion. Am Morgen des 1. September 1939 hatte um 4:47 Uhr das Kriegsschiff »Schleswig-Holstein« das Feuer auf die Danziger Westerplatte eröffnet. Wenig später rollten deutsche Panzer über die Grenze, bombardierten deutsche Flieger Flugplätze und Städte in ganz Polen. Hitler tat um 10 Uhr früh im sogenannten »Reichstag« kund, man habe sich ja nur gegen polnische Angriffe gewehrt: »Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen.«

Die falsche Uhrzeit war nicht die einzige Desinformation. Es wurde in der Tat geschossen, doch es waren Deutsche, die damit begonnen hatten. Das Symbolbild, welches bald darauf auf den Titelseiten vieler deutscher Blätter prangte, es entstand nicht an der Grenze zwischen Hitlers Reich und Polen, sondern an der Demarkationslinie zwischen Polen und der Freien Stadt Danzig. Deutsche Truppen standen schon Dutzende von Kilometern weit auf polnischem Gebiet, als am frühen Nachmittag auf der Straße Danzig-Gdingen Propaganda-Fotografen einen Grenzbruch inszenierten: »Mit einem ›Hauruck‹ zerbrachen wir den Schlagbaum«, erinnert sich ein Augenzeuge, »das war nicht schwer, denn er war bis auf einen kleinen Rest schon durchgesägt«.

Der »Grenzbruch« als propagandagerechte Inszenierung. So war schon zu Beginn das erste Opfer dieses Kriegs die Wahrheit.

Auch die fotografische Ikone für das Ende dieses Kriegs, zumindest in Europa, war natürlich nachgestellt. Aufgenommen wurde sie am 2. Mai des Jahres 1945. Berlin hatte kapituliert, Hitler sich in seinem Bunker schon zwei Tage zuvor erschossen. Doch das durfte nicht der Höhepunkt des Sieges sein! Dafür braucht ein Sieger Bilder – und ein mythenträchtiges Symbol.

Das lieferte der tags zuvor gerade angereiste Fotograf Jewgenij Chaldej. Der Profi wusste, dass Legenden einer sorgfältigen Vorbereitung bedürfen. Am Abend vor seiner Abreise aus Moskau hatte er aus dem Speisesaal der Agentur TASS ein paar rote Tischtücher mitgehen lassen. Sein Freund, der jüdische Schneider Israel Tjeschitzer, nähte sie in einer Nacht- und Nebelaktion zusammen und versah sein Werk mit Hammer und Sichel. Am Vormittag des 2. Mai schnappte Chaldej sich zwei Rotarmisten: den Russen Michail Jegorow und den Georgier Militon Kantarija (denn ein Georgier musste mit dabei sein, weil Stalin ein Georgier war). Jene beiden waren auch am Originalsturm auf den Reichstag zwei Tage zuvor beteiligt gewesen. Aber da war halt kein Fotograf dabei. Nun stand Chaldej mit den zweien samt der Roten Fahne auf dem Dach des Reichstags, drückte auf den Auslöser – und da war es schon, das Bild.

Doch warum musste es der Reichstag sein? Der Bau von 1894 stand im Jahre 1945 längst schon leer. Seit dem Reichstagsbrand von 1933 war er Hitlers erste richtige Ruine. Einen regulären Reichstag hatte es im sogenannten »Dritten Reich« bekanntlich nie gegeben. Streng genommen, hissten die Sowjetsoldaten ihre Rote Fahne auf dem längst geschändeten Symbol der deutschen Demokratie.

Das störte vorerst niemanden: Man brauchte ein Symbolbild für den Sieg, und bekam es: Die Rote Fahne auf dem Reichstag, genäht von einem jüdischen Schneider.

Doch zwischen diesen beiden inszenierten Fotos für den Anfang und das Ende finden wir noch Dutzende eindringlicher Bilder, die Momente bannen, deren Anblick bis heute erschüttert.

Da ist das Bild eines polnischen Mädchens, das mit schmerzverzerrtem Gesicht vor der Leiche einer jungen Frau kniet. Die Hände zum Gebet gefaltet, weint es in ohnmächtiger Trauer. Der amerikanische Fotograf Julien Bryan hält den Moment fest, in dem die zehnjährige Kazimiera Mika aus Warschau begreifen muss, dass ihre ältere Schwester Andzia tot ist – umgekommen bei einem Bombenangriff der deutschen Luftwaffe auf die polnische Hauptstadt am 13. September 1939.

Oder ein Bild aus den Tagen des »Westfeldzugs« im Mai 1940: Ein desillusionierter französischer Soldat muss den bitteren Gang in die deutsche Gefangenschaft antreten. Seine versteinerte Miene spiegelt den Schmerz und die Demütigung der Niederlage. In die andere Richtung, dem Sieg entgegen, marschiert ein Trupp deutscher Landser. Einer dreht sich um, blickt den Fotografen an, seine Gesichtszüge zeigen eine merkwürdige Mischung aus Triumph und Mitgefühl.

Und dann das Mädchen aus Lemberg: Geschlagen, geschändet und nur noch notdürftig bekleidet, kniet es auf dem Straßenpflaster und streckt dem Fotografen flehentlich die Hände entgegen. Eine ältere Frau, wohl ihre Mutter, versucht, sie vor Schlägern und Gaffern zu schützen. Dahinter eine Menschenmenge, die begierig lauert, wie sich auf den Straßen Lembergs der »Volkszorn« austobt.

In den Tagen vor dem deutschen Einmarsch Ende Juni 1941 hatte die sowjetische Geheimpolizei in den Gefängnissen der Stadt noch Hunderte von Häftlingen ermordet. Nun suchte die rasch aufgestellte ukrainische Miliz nach »Sündenböcken« – und fand sie in den Lemberger Juden. Ein furchtbares Pogrom begann – vor den Augen der deutschen Besatzungsmacht, die das billigend geschehen ließ. Wir wissen nicht, was aus dem Mädchen von Lemberg wurde. Es ist kaum anzunehmen, dass es Krieg und Holocaust überlebt hat.

Je mehr Zeit seitdem vergangen ist, umso mehr hat sich gezeigt, dass der Krieg mit seinen offenen Schrecken nur die Hülle war, hinter der sich das eigentliche Geschehen vollzog: der Völkermord – mechanisch, systematisch, gründlich.

Aus dem Jahre 1942 sehen wir ein Bild mit einer Gruppe Männer, Juden. Aufgenommen im Lager Chelmno, einem Vernichtungsort. Mit nacktem Oberkörper erwarten sie dicht gedrängt ihr ihr Schicksal. Sie scheinen zu ahnen, was ihnen bevorsteht.

Im Pazifik-Krieg 1943 entstand das verstörende Bild von der Hinrichtung eines Soldaten. Es sind die letzten Sekunden im Leben des Gefangenen Leonard Siffleet. Gefesselt und mit verbundenen Augen, kniet der Australier vor seinem Henker. Der japanische Offizier hebt sein Schwert, um die Strafe zu vollstrecken: Tod durch Enthauptung. Wenige Augenblicke später liegt Siffleets Kopf im Sand. Der Henker selbst hatte den Auftrag erteilt, den brutalen Akt zu fotografieren.

Von einem ebenso verstörenden Bild aus dem Frühjahr 1944 können wir nicht mit Sicherheit sagen, wo genau es aufgenommen wurde – vielleicht in Mannheim, vielleicht in Düsseldorf. Doch es zeigt wie kaum ein anderes das Grauen des Bombenkriegs. Ein junger Luftwaffenhelfer leitet eine Familie durch die Trümmer. Die völlig verstörte Frau schaut den Fotografen an, mit wirrem Blick. Der Mann neben ihr hält ein kleines Mädchen im Arm, das sich ängstlich an ihn klammert. Man kann nur ahnen, was sie hinter sich haben: Wurden sie in einem Keller verschüttet und konnten erst im letzten Augenblick vor dem Erstickungstod gerettetwerden? Hat sie der Feuersturm um den Verstand gebracht? Siehaben überlebt – doch um welchen Preis?

Am Ende kehrt der Krieg dorthin zurück, wo er entfesselt worden war – nach Deutschland. Hitlers Reich versank in einem Meer von Blut und Tränen. Viele Städte waren nur noch schwelendeRuinenfelder, und landauf, landab bot sich den Siegern ein gespenstisches Bild des Todes. Und das Volk? Es existierte noch: Es hauste in den Trümmern, suchte nach Verwandten, hungerte und trauerte. Es war verfemt – wie die Karthager, als die Römer die verbrannte Stadt mit einem Fluch belegten. Seit die Welt erfahrenhatte, was in deutschem Namen nicht nur in den Lagern des Regimes geschehen war, kehrte sich der Zorn der Völker gegen das gesamte »Volk der Täter«. Dabei war dieses Volk mit seinen Frauen,Kindern, alten Menschen selbst zum Opfer des in seinem Namen ausgelösten Kriegs geworden.

Das Ende dieses Krieges war zugleich der Schlussstrich untereine Zeit der Weltkriege, die künftige Historiker als einen großen Orlog sehen werden – 1914 bis 1945, der Dreißigjährige Krieg des Zwanzigsten Jahrhunderts. Und es war auch das Jahr Null für eine neue Ära: den Kalten Krieg der Supermächte, Sieger des Weltbürgerkriegs, die sich von nun an hochgerüstet gegenüberstanden. Die geteilten Deutschen, auf dem Boden ihres Landes an der Nahtstelle der Blöcke Geiseln ihrer jeweiligen Vormacht, wären wohl die ersten Opfer eines neuen atomaren Weltenbrands geworden. Dass wir dies am Ende überwunden haben, durch den Fall der Mauer, durch die deutsche Einheit und die Einigung Europas, ist ein Glück und eine Gnade der Geschichte.