Читать книгу Чахоточный шик. История красоты, моды и недуга - Каролин А. Дей - Страница 6

Введение

Научное конструирование туберкулеза

ОглавлениеВовлеченность ученых в борьбу с туберкулезом как таковая является отражением конкретных социальных и культурных проблем, в частности проблем, связанных с классовым делением общества, бедностью и ролью государства. Таким образом, в то время как ученые давно интересовались изучением «белой чумы», они в первую очередь старались найти объяснение снижению смертности или анализировали, как проводились кампании по смягчению последствий заболевания в различных странах[24]. В 1980-х годах туберкулез, будучи угрозой общественному здравоохранению с его тенденцией коинфицировать носителей вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), испытал возрождение интереса, и в 1990-х годах было опубликовано несколько работ по туберкулезу в американском обществе[25].

Угроза не исчезла: напротив, туберкулез вновь стал огромной глобальной проблемой общественного здравоохранения. В 2007 году было зарегистрировано около 1,7 миллиона случаев смерти от туберкулеза и 9,27 миллиона новых случаев заболевания. Еще больше шокирует тот факт, что туберкулезной палочкой заражена треть населения Земли[26]. Международные усилия по борьбе с туберкулезом (ТБ) осложняются растущими показателями МЛУ-ТБ (ТБ с множественной лекарственной устойчивостью), появлением ШЛУ-ТБ (ТБ с широкой лекарственной устойчивостью)[27] и применением лекарственных препаратов, существующих уже несколько десятилетий[28]. Эта комбинация факторов «грозит вернуть нас в эпоху, предшествующую изобретению антибиотиков, когда 50 % пациентов с туберкулезом умирали»[29]. Современные методы лечения МЛУ-ТБ включают использование комбинации от восьми до десяти различных препаратов и курс лечения длительностью в среднем от 18 до 24 месяцев. Несмотря на такую агрессивную тактику, лечение оказывается неэффективным почти в 30 % случаев ШЛУ-ТБ[30].

Обеспокоенность проблемой туберкулеза отражена в ряде новых научных работ на эту тему, а также в новых историях болезни[31]. Однако сохраняется нехватка работ о туберкулезе, в центре внимания которых была бы Великобритания, а те, что соответствуют этому критерию, как, например, книга Линды Брайдер «У подножия волшебной горы: социальная история туберкулеза в Великобритании в двадцатом веке» (1988), фокусируются на конце девятнадцатого или двадцатом веке. В целом труды, посвященные туберкулезу в девятнадцатом веке, либо рассматривали связанные с болезнью концепции начала столетия, сосредоточив внимание исключительно на рабочем классе, либо оценивали эпидемиологию заболевания второй половины столетия. Работы такого рода часто признают существование романтического мифа в литературе, но эта тема не была должным образом исследована до публикации книги Кларка Лоулора «Чахотка и литература: сотворение романтической болезни» (2006). Лоулор обращается к несоответствию между биологической реальностью и литературным толкованием, и его работа остается единственным исследованием, углубляющимся в «эстетику» чахотки. Тем не менее его в первую очередь интересует литература, и ему не удалось глубоко исследовать бытовые приложения этой риторики или ее соответствие современным идеалам красоты. Даже самые новые работы на эту тему, например «Туберкулез и литературное воображение Викторианской эпохи» (2011) Кэтрин Бирн и «Кашель с кровью: история туберкулеза» (2012) Хелен Бинум, упоминают эстетику болезни лишь вскользь.

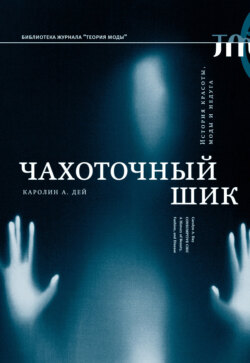

I.1. Слева: Рентгенография грудной клетки, демонстрирующая туберкулез. Справа: Фотография легких пациента после смерти от туберкулеза (1903)

Без сомнения, между женскими гендерными ролями, модой и красотой существовала взаимосвязь, которая как иллюстрировала, так и способствовала формированию меняющегося взгляда общества на туберкулез. Предметом нашего исследования является характер воздействия чахотки на женщин из высшего и среднего классов, как индивидуумов, так и как части социального тела, в конце восемнадцатого и первой половине девятнадцатого века. В тот период существовала влиятельная идея, что в среднем и высшем классах чахотка у женщин представляла собой болезнь, которая не только сопровождала природную красоту, но и придавала больной дополнительную прелесть. Таким образом, туберкулез осмыслялся как комплиментарный для женщин недуг, которому подражали идеалы красоты и мода. Тем не менее существовало и противоречие, так как считалось, что мода и образ жизни высшего общества «возбуждают» эту болезнь у женщин привилегированных сословий, обладавших предрасположенностью к чахотке, и что свойственная им женственность делает их более восприимчивыми к реализации этой предрасположенности. Позитивные ассоциации, связанные с чахоткой и тем, как она «выглядит», обеспечили всеобщее пренебрежение наставлениями против одежды и модных практик, которые, как считалось, служили причиной заболевания. Туберкулез, несмотря на доказательства обратного, изображался как легкий или красивый способ умереть. Как эти сентиментальные представления о чахотке сочетались с его ужасающей реальностью? Более того, почему болезнь воспринималась эстетически не только как признак сильных чувств, таких как любовь и страсть, или как знак гениальности и высокой духовности, но также и как показатель физической красоты?

24

В частности, в книге микробиологов Рене и Жана Дюбо «Белая чума» (1952) утверждается, что здравоохранные меры и санитарная реформа в Англии во второй половине девятнадцатого века привели к снижению смертности. «Белая чума» остается одной из наиболее влиятельных работ на эту тему, отчасти потому, что она помещает туберкулез в социальный контекст, а не просто перечисляет исключительно научные достижения, и основной ее фокус направлен на связь между бедностью и болезнью. В книге Томаса Маккиоуна «Современный рост населения» (McKeown T. The Modern Rise of Population. London: Edward Arnold, 1976) утверждается, что снижение смертности от туберкулеза в Англии стало результатом улучшения норм питания. Тезис Маккиоуна по-прежнему вызывает горячие споры, как и его обоснованность и подтверждающие его эмпирические данные. Например, Саймон Шретер повторяет утверждение Дюбо о том, что решающее значение для снижения уровня смертности в Великобритании имело санитарное вмешательство. После тщательной оценки доказательств Маккиоуна Шретер отметил, что «эпидемиологические данные, собранные центральным статистическим бюро и проанализированные Маккиоуном, на самом деле не показали явного спада заболеваемости респираторным туберкулезом в стране до 1867 года». (Szreter S. Health and Wealth: Studies in History and Policy. Rochester: University of Rochester Press, 2007. P. 113.) Для получения дополнительной информации о дебатах по смертности также см.: Hardy A. Diagnosis, Death, and Diet: The Case of London, 1750–1909 // The Journal of Interdisciplinary History. 1988. Vol. 18. No. 3; Rusnock A. Vital Accounts: Quantifying Health and Population in Eighteenth-Century England and France; Mooney G., Szretzer S. Urbanization, mortality and the Standard of Living Debate: new estimates of the expectation of life at birth in nineteenth-century British Cities // Economic History Review. 1998. XL. P. 84–112; Wrigley E. A., Schofiled R. S. The Population History of England 1541–1871. Cambridge: Harvard University Press, 1981; Hardy А. The Epidemic Streets: Infectious Disease and the Rise of Preventative Medicine, 1856–1900. Oxford: Clarendon Press, 1993.

25

Среди этих книг: Rothman S.M. Living in the Shadow of Death: Tuberculosis and the Social Experience of Illness in American History (1994), Ott K. Fevered Lives: Tuberculosis in American Culture since 1870 (1996), Bates B. Bargaining for Life: a Social History of Tuberculosis 1876–1938 (1994), Feldberg G. D. Disease and Class: Tuberculosis and the Shaping of Modern North American Society (1995).

26

Tuberculosis into the 2010s: Is the Glass Half Full? // Contagious and Infectious Diseases. 2009. Vol. 49. P. 574–583. P. 574.

27

ШЛУ-ТБ определяют как «заболевание, вызываемое бактериями, имеющими устойчивость по меньшей мере к изониазиду и рифампину – как к препаратам первого выбора при туберкулезе, устойчивость к которым определяет туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) – плюс устойчивость к любым фторхинолонам и устойчивость по крайней мере к одному инъекционному препарату второго выбора (амикацин, капреомицин или канамицин)». Хотя это базовое определение, многие из штаммов ШЛУ-ТБ устойчивы к большинству остальных препаратов второго ряда и поэтому не поддаются лечению. Extensively Drug-Resistant Tuberculosis: Are We Learning from History or Repeating it? // Contagious and Infectious Diseases. 2007. Vol. 45. P. 338–342.

28

The Challenge of New Drug Discovery for Tuberculosis // Nature. 2011. Vol. 469 (January). P. 483–490. P. 483–484.

29

Extensively Drug-Resistant Tuberculosis: Are We Learning from History or Repeating it? // Contagious and Infectious Diseases. 2007. Vol. 45. P. 338–342. P. 338.

30

The Challenge of New Drug Discovery for Tuberculosis // Nature. 2011. Vol. 469 (January). P. 483–490. P. 484.

31

См., например: Reichman L. B., Hopkins Tanne J. Timebomb: the global epidemic of multi-drug resistant tuberculosis. New York: McGraw-Hill Professional, 2002; Gandy M., Zuml A. The Return of the White Plague: Global poverty and the «new» tuberculosis. London: Verso, 2003; Condrau F., Worboys M. Tuberculosis Then and Now: Perspectives on the History of an Infectious Disease. Montreal; Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2010.