Читать книгу Чахоточный шик. История красоты, моды и недуга - Каролин А. Дей - Страница 8

Глава 1. Подходы к изучению заболевания

Патологоанатомический подход к болезни

ОглавлениеПомимо роста осознания масштабов туберкулеза, отношение к этой болезни в начале девятнадцатого века отражало преобладание патологоанатомического подхода. Восемнадцатый век стал свидетелем развития локальной концепции болезни, которую исследовали и осмысляли с точки зрения патологической анатомии. В 1760-х годах итальянский анатом Г. Б. Морганьи связал чахотку с анатомическими открытиями в трактате «О положениях и причинах болезней» (De sedibus et causis morborum), помогая укрепить идею о том, что врачи-исследователи должны сопоставлять симптомы болезни и повреждения организма посредством вскрытия. Морганьи сыграл важную роль в изменении теоретической идеологии болезни, повысив авторитет патологической анатомии и значение роли, которую играют точные, локализованные поражения. С принятием этой новой точки зрения увеличительное стекло медицинского исследования было сфокусировано на частях, а не на целом[45]. Все чаще симптомы, проявлявшиеся у живых жертв болезни, коррелировали со структурными изменениями, наблюдаемыми после смерти[46]. Окончательно оформить эту точку зрения помог французский патологоанатом-новатор Ксавье Биша, наказавший всем врачам анатомировать и открывать новое[47]. В основании нового подхода лежала идея, что болезнь имеет специфические патологические проявления и что исследование этих особенностей даст ответы на причину заболеваний. Это изменение в интеллектуальном подходе привело к новому способу классифицировать течение болезни; однако в отношении чахотки рост глубины и качества анатомической информации вызывал больше вопросов, чем давал ответов.

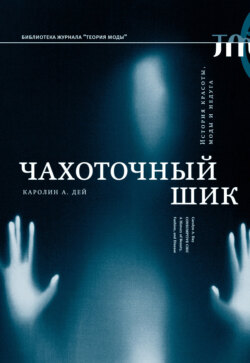

1.2. Джованни Баттиста Морганьи. Титульный лист и фронтиспис трактата Морганьи «О положениях и причинах болезней»

При туберкулезе патологоанатомический подход ограничивался диагностикой и выявлением признаков болезни, но он не объяснял причины этих патологических проявлений. Постепенно врачи-исследователи разработали новые методологии и инструменты для изучения процесса болезни не только в мертвом, но и в живом организме. Открытие явления перкуссии и разработка стетоскопа помогли расширить познания о туберкулезе и помочь в его диагностике[48]. Когда в 1816 году Теофиль Гиацинт Лаэннек создал стетоскоп, он создал предмет, который стал основным инструментом нового анатомического подхода к медицине. (См. во вклейке ил. 4.) Открыв живое тело для «рассечения» с помощью звука, стетоскоп предоставил новое средство для исследования больного человека; теперь патологию можно было диагностировать как на мертвых, так и на живых пациентах[49]. Стетоскоп и сопутствующая методология значительно изменили подход к респираторным заболеваниям, и Лаэннек применил свое новое оружие против чахотки легких. В «Трактате о заболеваниях грудной клетки и опосредованной аускультации» (опубликованном на французском языке в 1819 году и переведенном на английский язык к 1821 году) четко описано клиническое течение туберкулеза[50]. В работе Лаэннек не только определил руководящие принципы для диагностики чахотки, но также утверждал, что туберкул был признаком одного отдельного заболевания, вне зависимости от того, находилось ли оно в легких или где-либо еще в организме, например в печени или кишечнике. Лаэннек предложил единую теорию чахотки, которая стала общепринятой точкой зрения до открытия туберкулезной палочки в 1882 году[51]. В 1843 году доктор Джон Гастингс воздал должное вкладу Лаэннека, заявив:

Хотя до Лаэннека уже существовали самые разнообразные работы о чахотке легких, его великие открытия, сделанные с помощью аускультации, пролили на туберкулез новый свет и начали новую эпоху в его истории ‹…› Но, как это ни удивительно, наши возможности лечения, по-видимому, сократились пропорционально тому, как возросло наше знание об определении природы чахотки; ни в один период своей истории она не была настолько фатальной, как со времени открытия стетоскопа[52].

Обоснование предположениям Лаэннека дал его современник, французский патологоанатом Гаспар Лоран Бэйль. В работе «Исследования туберкулеза легких» (1810) он также утверждал, что туберкулез является точно определимым и специфическим состоянием, а не каким-то широко распространенным генерализованным расстройством истощения, возникающим в результате некоего предшествующего недуга. Кроме того, он утверждал, что туберкулы появлялись прежде, чем обнаруживались какие-либо внешние симптомы. Бэйль настаивал на том, что наиболее видимые и узнаваемые симптомы туберкулеза указывают на позднюю стадию развития заболевания и что отсутствие видимых или характерных симптомов никоим образом не указывает на его отсутствие[53]. В своем исследовании Бэйль представил анализ наиболее частых патологических проявлений туберкулеза и систематические наблюдения за органическими изменениями, происходящими в ходе развития болезни, выполнив более девятисот вскрытий и сопоставив результаты с собственной врачебной практикой. Благодаря сравнению патологических и клинических результатов он смог прийти к заключению, что источником других патологических изменений при чахотке был маленький туберкул. Врач заявил, что дальнейшие осложнения, наблюдаемые у больных туберкулезом, в том числе в кишечнике, гортани и лимфатических узлах, являются следствием чахотки, а не отдельными заболеваниями[54].

В трактате «Патологическая анатомия» (1838) шотландский профессор сэр Роберт Карсвелл обобщил и дал оценку многочисленным описаниям туберкула, предоставленным такими патологоанатомами, как Лаэннек, Бэйль и Габриэль Андраль, а также оценил кажущуюся изменчивость его природы[55]. Карсвелл выделялся среди британских медиков, стекавшихся во Францию, чтобы изучить новые концепции патологической анатомии. Там он посещал вскрытия и знакомился с новыми медицинскими методами (такими, как аускультация стетоскопом), проводя время с Пьер-Шарлем Александром Луи и Лаэннеком[56]. Карсвелл, пожалуй, наиболее известен своими потрясающими иллюстрациями анатомических препаратов, которые он изучал во Франции; кроме того, по-прежнему важен его вклад в оформление патологической анатомии как отдельной медицинской дисциплины в Англии[57]. Роберт Карсвелл также продемонстрировал сохранявшуюся сложность в точном определении причины и течения туберкулеза. Он проводил вскрытия и выполнял цветные рисунки своих наблюдений, которые давали локализованные представления о болезни; однако его сопроводительные записки об исследуемых случаях демонстрировали более целостный подход[58]. Его работа «Патологическая анатомия» подняла несколько вопросов по поводу туберкулов, которые продолжали преследовать медицинское сообщество. (См. во вклейке ил. 6.) Каково было происхождение обнаруженных патологических изменений? Чем они являлись и были ли они связаны с патологическим процессом туберкулеза? Одна популярная теория представляла туберкулы как маленькие поврежденные железы, увеличенные в результате травмы, нанесенной болезнью. Другие рассматривали туберкулы как новые объекты, занесенные болезнью и растущие, как опухоли. Размышления велись в отношении всего, начиная с размера и консистенции туберкулов и заканчивая их происхождением и местоположением. Исследования природы туберкула также поднимали вопрос о точной взаимосвязи между туберкулами, обнаруженными в легких, и туберкулами в других частях тела. В 1849 году Роберт Халл утверждал: «Чахотка легких – это систематическое заболевание. Легкое может страдать отдельно или совместно с внутренними органами брюшной полости»[59]. Оставался вопрос: была ли связь между этими внелегочными туберкулами, наблюдаемыми, например, при золотухе, и туберкулезом легких?[60] Несмотря на влияние трудов Бэйля и работы таких медиков, как Халл, большинство врачей, похоже, считали эти различные патологические симптомы следствием других, не связанных с туберкулезом заболеваний.

Пытаясь установить какой-либо порядок в этом сбивающем с толку объеме информации, врачи-исследователи преднамеренно классифицировали различные состояния по типу язвы, туберкула или полости[61]. Случаи, когда туберкулы проявлялись за пределами легких, имели другое обозначение, чем чахотка, и до конца девятнадцатого века они считались отдельными, но связанными заболеваниями с их собственной этиологией и методами лечения. Когда Карсвелл утверждал, что изучение чахотки должно относиться к сфере патологической анатомии, он признавал ограниченность имеющихся знаний и обращал внимание на роль, которую играют такие факторы, как стихия и экономика, а также приобретенный или наследственный характер заболевания. Но какова была его природа? Была необходима теория, которая закрыла бы пробелы, оставленные патологоанатомическим подходом, и виновником ряда болезней, включая туберкулез, стали считать наследственность.

Распространенность и деструктивный характер легочной чахотки широко признавались, но определить ее причины, разработать методы диагностики и лечения оказалось крайне трудно. В 1808 году Джеймс Сэндерс сетовал на повсеместное невежество:

Едва ли из работ можно было понять, что их авторы когда-либо пытались связать симптомы в порядке их появления и в соответствии с изменениями, которые следовали за ними в организме; и это, вероятно, является главной причиной того, что они не пришли к согласию в отношении природы заболевания, несмотря на бесконечное число тел, лишенных жизни в результате чахотки, исследованных с большим терпением и анатомической тщательностью[62].

Спустя почти полвека эта неразбериха сохранялась, и в 1855 году Генри Маккормак писал: «В течение нескольких поколений фтизис оставался камнем преткновения медицины. Ни одна болезнь, возможно, не была исследована более терпеливо, но при этом ни одна из них не заводила в тупик исследователя так часто и не была оставлена на произвол эмпиризма и отчаяния»[63].

45

Reiser S. J. The Science of Diagnosis: Diagnostic Technology // Companion Encyclopedia of the History of Medicine / Ed. by W. F. Bynum and Roy Porter. Vol. 2. London: Routledge, 2001. P. 826–827.

46

Granshaw L. The Hospital // Companion Encyclopedia of the History of Medicine / Ed. by W. F. Bynum and Roy Porter. Vol. 2. London: Routledge, 2001. P. 1187.

47

Porter R. The Greatest Benefit to Mankind. P. 307.

48

Открытие австрийским врачом Леопольдом Ауэнбруггером (1722–1809) перкуссии, заключавшейся в простукивании грудной клетки и точной записи произведенных звуков, открыло совершенно новый путь в медицинских исследованиях, позволив «заглянуть» внутрь живого организма. При этом книга и метод канули в лету, пока ее не перевел и не популяризировал Жан-Никола Корвизар (1755–1820), личный врач Наполеона I. Cummins L. S. Tuberculosis in History From the 17th Century to our own Times. London: Bailliere, Tindall and Cox, 1949. P. 94–96, 100–102.

49

Лаэннек и другие энтузиасты стетоскопии смогли обнаружить целый ряд заболеваний благодаря отличиям дыхательных шумов. Porter R. The Greatest Benefit to Mankind. P. 307–309.

50

Cummins L. S. Tuberculosis in History From the 17th Century to our own Times. P. 121.

51

Porter R. The Greatest Benefit to Mankind. P. 311.

52

Hastings J. Pulmonary Consumption, Successfully Treated with Naphtha. London: John Churchill, 1843. P. 4.

53

Porter R. The Greatest Benefit to Mankind. P. 311.

54

Barrow. Researches on Pulmonary Phthisis, From the French of G. H. Bayle. P. 3–4.

55

Габриэль Андраль (1797–1876) – французский терапевт, подчеркивавший гнойный, воспалительный и «секреторный» характер изменений при чахотке. Porter R. The Greatest Benefit to Mankind. P. 337; Sebastian A. A Dictionary of the History of Medicine. New York: The Parthenon Publishing Group, Inc., 1999. P. 47.

56

Пьер-Шарль Александр Луи (1787–1872) – парижский терапевт, специалист по туберкулезу и тифу. Porter R. The Greatest Benefit to Mankind. Р. 337; Sebastian A. A Dictionary of the History of Medicine. Р. 47; Simmons J. G. Doctors & Discoveries: Lives that Created Today’s Medicine from Hippocrates to the Present. Boston: Houghton Mifflin Company, 2002. P. 75.

57

Когда Карсвелл (1793–1857) изучал медицину в университете Глазго, его нанял профессор Джон Томсон для сбора информации во Франции и зарисовки результатов изысканий для разрабатываемого им курса по патологической анатомии. Вернувшись в Великобританию, Карсвелл получил должность заведующего кафедрой патологической анатомии, которую Лондонский университет создал в 1828 году, опередив французов; однако вскоре кафедра ощутила конкуренцию со стороны более устоявшихся дисциплин практической и нормальной анатомии. Отсутствие поддержки в сочетании с невозможностью заработать себе на жизнь вынудило Карсвелла покинуть эту должность. Hull A. Carswell, Sir Robert (1793–1857) // Oxford Dictionary of National Biography / Ed. by H. C. G. Matthew and Brian Harrison. Oxford: OUP, 2004. www.oxforddnb.com/view/article/4778[по состоянию на 5 июня 2008]; Hass E. K. Morbid Appearances: The Anatomy of Pathology in the Early 19th century // Journal of Interdisciplinary History. 1989. Vol. 20. No. 1 (Summer). P. 139.

58

Локализованные концепции болезни стремились определить локализацию болезни на уровне отдельных тканей или органов с учетом более общих патологических изменений, системных изменений и симптомов.

59

Hull R. A Few Suggestions on Consumption. London: Churchill, 1849. P. 2.

60

Золотуха (скрофулез), которую часто называют «королевской напастью», представляла собой форму нелегочного туберкулеза, характеризующегося воспалением лимфатических узлов, и сопровождалась неприглядными припухлостями, вызванными туберкулами на шее и под кожей в других частях тела. Золотуха часто приводила к изъязвлению кожи из-за постоянного и обширного отека.

61

Dubos, Dubos. The White Plague. P. 74.

62

Sanders J. Treatise on Pulmonary Consumption. London: Longman, Hurst, Rees, and Orme, 1808. P. v.

63

M’Cormac H. On the Nature, Treatment and Prevention of Pulmonary Consumption. London: Longman, Brown, Green and Longmans, and J. Churchill, 1855. P. 1. Глава 2. Удивительный случай чахотки: семейный вопрос.