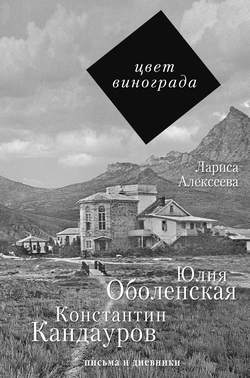

Читать книгу Цвет винограда. Юлия Оболенская и Константин Кандауров - Лариса Алексеева - Страница 20

Портрет героя

«Мы то, на что мы смотрим»

ОглавлениеТвое дорогое лицо будет для меня всегда прекрасным и молодым, какие бы следы ни накладывали болезни и время, хоть в 90 лет! Ты считай, что положил его в мою душу на сохранение, – и что бы ни случилось, найдешь его во мне неизменившимся.

Ю. Л. Оболенская – К. В. Кандаурову. 14 октября 1914

Вынесенная в заголовок фраза, сконструированная И. Бродским по аналогии с высказыванием древних, точно передает значение визуальных впечатлений и образов в человеческом восприятии как имманентных, сущностных. Мы не только верим тому, что видим, но, до некоторой степени, видим то, во что верим. Тем более это относится к художнику, чье сознание, по определению, отличается повышенной зрительной активностью, а эмоции насыщают дополнительной силой.

Летнее полыхание чувств завершилось… их сублимаций. Решение принял, вернее не принял, Константин Васильевич: «Если мы не сойдемся теперь с тобой физически, то наши души должны жить вместе. Это тоже соединение, которое должно принести прекрасные и чудные плоды. Будь благоразумна и не толкуй моих слов в другую сторону. ‹…› Я все это время много думал и решил, что если я пока не могу быть твоим мужем, то все же я должен быть около твоих работ. Эти работы будут нашими первыми детьми. Они должны нам дать большое удовлетворение. Я верю, что ты меня поймешь и, идя навстречу, будешь верить в новую хорошую жизнь»[150].

Стороны договорились о том, что отношения не прервутся, но в течение года будут исключительно творческими, а дальше – то ли время покажет, то ли Бог управит, но что-то произойдет или как-то разрешится. Убедил ли Константин Васильевич, заговорил ли очарованную душу в вечности чувств, но, кажется, заставил поверить в то, что настоящее – всего лишь испытание, которое нужно пройти с честью, никого не обидев: «Я люблю тебя, твое искусство и твою любовь ко мне. Все так крепко сплелось, что я не могу оторвать себя от тебя. ‹…› Я дал слово до весны оставить все как было. ‹…› Господи, успокой все и приведи к лучшему концу. ‹…› Я теперь ясно вижу, что ты за эту зиму так хорошо поработаешь, что дашь мне великую радость. Не унывай, моя голубка, моя милая. Весь остаток своих сил я отдам тебе и все, что только могу дать, – все отдам»[151].

Не расставаться помогали письма.

«Ты знаешь, Котя, как я жду твоих писем? Иногда раньше 8-ми просыпаюсь и жду – а иногда 8-часовой звонок вонзается прямо в мой сон – я открываю глаза и прислушиваюсь, как Сима бежит по коридору и наступает затишье, после которого иногда в щель моей двери просовывается серенький конверт с неровным почерком. Тогда я разрываю его второпях и, прочитав, еще долго лежу с ним в постели. А иногда после звонка в прихожей только шелест газет (как сегодня), хлопают двери, Сима топочет обратно. Я встаю без письма. Изредка (когда нездоровится) пролежу до 11-ти, когда вторая почта, и так же в щелку мне сунут серый конверт с какими-то полосками через марку. А то эту почту подают во время работы. Третью чаще всего нахожу на лестнице на столике под зеркалом, когда бегу к почтовому поезду отправлять тебе письмо. Начиная со 2-го этажа этот столик уже виден сверху, и я, перегнувшись через перила, смотрю, много ли лежит там бумажек, и угадываю свой конверт на ходу. Еще приносят редко-редко вечером. Той я не жду – это случай. А сегодня придется ждать. ‹…›»[152]

Пытаясь вычленить из переписки наших героев сюжетно-событийную канву, трудно отсекать «лишнее» (о, жестокость слов!), отказываясь от строк и фрагментов, подобных этим. Но операция сия неизбежна, и в ней видится благо: не пропустить ни дня, ни строчки, но выбирая, приглушить эмоциональный фон, пытаясь сохранить при этом нерв и укрупняя, выводя на первый план личность – во времени и в искусстве.

Их письма осени 1914–1915 годов – о любви и о творчестве. Хроника чувств со всеми возможными в таких случаях перепадами настроений, пересказами снов, воспоминаниями, мельчайшими подробностями переживаний, их символами и знаками. В этом потоке любви реальные события, ситуации, люди выглядят не так выпукло – текущее и внешнее, о чем можно разговаривать при встрече, но не включать в ткань сокровенного письма. Удивительно другое: поток этот чрезвычайно живописен. В нем выплавляются сюжеты и образы картин, которые существуют сначала в эскизах, потом на холстах, путешествуют из Петербурга в Москву и обратно. Живописная метафора любви – крымский пейзаж «Цвет винограда» – уже не требует дополнительных пояснений. Примечательна история и стоящие за ней смыслы еще одной работы – «Воскрешение Лазаря», они понятны из письма от 2 октября 1914 года. Посылая ко дню рождения Константина Васильевича этюд, восстановленный после памятного пожара, Оболенская толкует смысл библейского сюжета в контексте их отношений, превращая живопись в символ вечной любви: «Мое дорогое солнышко, посылаю тебе воскресшего Лазаря. Это должно было быть маленьким сюрпризом к 1-му октября, но запоздало, т. к. высыхание краски задержалось картоном, я этого не рассчитала. Я прекрасно знаю, что себе я доставляю этим удовольствия больше, чем тебе; но все же, как я ни думала, мне это показалось самой подходящей посылкой в день твоего рождения (за маленькое опоздание ты извинишь, оно ведь не имеет значения). Мне именно хотелось этим сказать, что есть вещи, которые в огне не горят и в воде не тонут. Такой прошу считать мою любовь, которая в самом своем начале записана была на этом холстике робко и неуверенно. Теперь я воспроизводила каждый мазочек и только в двух местах слегка поправила рисунок. Я думаю, что восстановила точно, т. к. всматривалась в каждую точку и даже форму мазков; было странное удовольствие запачканный и заплеванный кусочек картона снова обратить в вещь, которую немножко любили. Я сказала, что такой неумирающей я прошу считать мою любовь. Но я хотела бы видеть в этом и образ нашего будущего, чтобы ты вернулся ко мне, как вернулся цвет на опаленный холст. Мой дружочек, копия для Ф<едора> К<онстантиновича> сделана сильнее и увереннее, как все, что я писала в этом году. Она ярче и здоровее. Но я не нашла нужным изменять характер твоего: был смысл, чтобы это был тот же самый, а не подобный этюд, – а если тебе больше понравится новый, я сделаю тебе, только и всего. Прими его пока и будем думать, что не было для нас никаких пожаров»[153].

И опять, отступая за границы лирического содержания письма, нельзя не отметить существенные информационные характеристики, важные для поиска и датировки работ. Ясно, что «Воскрешение Лазаря» существовало в двух вариантах, написанных для Кандаурова (холст на картоне) и Радецкого с разницей примерно в год. Подобный случай удвоения работ не единственный, помимо акварельных набросков, которые Юлия Леонидовна посылала для «кандауровской галереи» в письмах. Словом, в письмах эскизы, этюды и картины Оболенской возникают не как фантомы – конкретные вещи, которые позволяют говорить о творческом наследии, забытом ли, утраченном? Верится, что его ждет судьба воскресшего Лазаря…

Роль и участие Кандаурова во всей многозначной сложности этого живописного спектакля, несомненно, ведущая: вдохновитель, наставник, заказчик, критик, продюсер. И конечно, герой романа и герой портрета, задуманного еще в Коктебеле и законченного в январе 1915 года. Константин Васильевич изображен на нем в рост, сидящим на фоне коктебельского пейзажа – парная рифма к ее автопортрету: «пусть хоть на стенке мы будем рядом»[154].

Судя по сохранившемуся наброску, Оболенская, как и в случае автопортрета, работала с использованием фотографии. Прием ученический, позволяющий строить композицию в условиях мастерской при отсутствии натуры и пейзажа, но, вероятно, единственно возможный при решении подобной задачи. Рождение портрета прописано в письмах настолько отчетливо (о, сила слов!), что возникает ощущение виденного. И опять все то же упование, что такое – вдруг! – может случиться в реальности.

19 сентября 1914. Санкт-Петербург

Ю. Л. Оболенская – К. В. Кандаурову

‹…› Золотое солнышко, лучше ли тебе? Неужто приедешь? Пожалуй, ты уже застанешь «Цвет винограда», т. к. заставила себя снова взяться за работу, думая, что она лучше, чем слезы, поможет мне загладить хоть сотую долю моей непоправимой вины. Теперь весь холст уже покрыт, гамма выясняется. Кажется, все чуть-чуть ярче этюда. Денька через два, вероятно, можно будет тебе изобразить эскиз в маленьком виде в письме. ‹…› Радость моя, виноградный мой цветочек, ты знаешь, я все-таки не пейзажист и не без радости думаю о переходе к портрету. Не знаю, будешь ли доволен пейзажем. Я покажу тебе, когда приедешь, и ты мне все скажешь, что плохо. Если он тебе не понравится – уничтожу или вообще поступлю, как ты велишь, т. к. собственно автор – ты, а я только исполняющий должность, да и то, верно, плохо – как бы расчет не получить! С какой жадностью я возьмусь за твой портрет! Но представь, нечто невероятное: сейчас я не притрагиваюсь ни к чему другому, как к этому пейзажу, это так не похоже на меня, вечно рвущуюся сразу в четыре стороны, и случилось только оттого, что хочется скорее дать тебе отчет о нашей работе. Со следующими будет так же, уж это я вижу – раз сдержалась, смогу и дальше. ‹…› Благодарю за все, радость моя, – за жизнь, за работу, за любовь. ‹…›[155]

20 сентября 1914. Москва

К. В. Кандауров – Ю. Л. Оболенской

‹…› Ты вполне совпала с моим желанием относительно моего портрета, т. к. я все себя удерживал, чтобы не написать тебе о своем желании и не сбить настоящую работу. Когда кончишь «Цвет винограда», тогда займись моим портретом. ‹…› Жду эскиза пейзажа, а потом буду ждать эскиза портрета. Только прошу не жульничать и не рисовать в письме, а на отдельной бумажке. Будь здорова, моя дорогая и любимая. ‹…›[156]

27 сентября 1914. Петроград

Ю. Л. Оболенская – К. В. Кандаурову

‹…› Я думаю завтра закончить пейзаж для Ф<едора> К<онстантиновича>[157] (ах, он, как и все, – для тебя, собственно!). И тогда займусь портретом. Когда думаю о нем, даже сердце замирает – так, с одной стороны, ясно мне, что нужно, а с другой – легко испортить и трудно сделать. Придется устроить много подготовительных работ; и к лучшему отсутствие холста. Я так ясно вижу голубую эмаль полыни и золото земли под ней, все как драгоценные камни. И длинные голубые глаза, светлые, как огонь; и все формы простые, трудные и прекрасные. Песчаные дали за светлым и горячим цветом щеки. Желтую белизну ткани. Но как трудно согласовать все это. Многим очень интересным придется пожертвовать для другого, более важного. Наверное, долго буду сердиться на себя за рисунок лица. Но я думаю, что когда так ясно представляешь себе, то нельзя потерять этого. ‹…›[158]

28 сентября 1914. Москва

К. В. Кандауров – Ю. Л. Оболенской

‹…› Описание моего портрета мне невероятно нравится, т. к. ясно вижу его уже оконченным. Чудесно! Только не торопись писать, пот<ому> что потом что-нибудь не поправить, и ты будешь сердиться, а этого я не хочу. Я хочу, чтобы ты писала его радостно и с известным покоем. ‹…›

Моя дорогая Юля! Как хорошо на свете, как чудесен Божий Мир и как прекрасно искусство. Все хорошо кругом, и я себя чувствую сильным и молодым. ‹…›[159]

8 октября 1914. Петроград

Ю. Л. Оболенская – К. В. Кандаурову

‹…› Медленно, но подбираюсь к цвету твоего будущего портрета. Сейчас самая неблагодарная работа: на маленьких клочках пробую отношения, перемазываю их до конца, так что вид этих эскизов плачевный и нарисовать пока нечего. Будет гораздо приятнее, когда, выяснив все точно, начну действовать уже на самом портрете – будут видны результаты. Но сегодня, кажется, мне удалось кое-что найти в гамме, так что завтра попробую это на чистом клочке, этюд уже весь лоснится, и только моя фантазия разбирается в нем. ‹…›[160]

17 октября 1914. Петроград

Ю. Л. Оболенская – К. В. Кандаурову

‹…› Ты отвечаешь о портрете и, верно, уже знаешь, мое солнышко, что я не согласилась на закат, и в пейзаже останется утро или какое-то немеркнущее светлое время дня. Сзади будет нежная охра и зеленая земля светлых долин, а спереди – густое красноватое золото почвы с фиолетовой полынью (не голубой, чтобы не мешала глазам). И голубые цветы милых моих глаз останутся единственно голубыми на всем холсте, как было решено еще в апреле, помнишь? Рубашка будет белой, с желтизной; в теле – киноварь в тенях – разные фиолетовые. «Пьедесталы» твои уйдут в тени черно-зеленых оттенков – в свету зелено-серые. Пейзаж закатный в окончательном результате не подошел к тебе: меня все мучила светлая сказка в меловых и песчаных цветах за милой спокойной головой с длинным разрезом голубых глаз. Вышло даже без натяжки, т. к. охра вполне отвечает даже реализму пейзажа. В твоем этюде пески сделаны не светлой охрой, а жженой охрой, розоватой с примесью фиолетового – это пришлось удалить, чтобы не мешать лицу, но и желтая охра возможна в передаче песка. Остальное остается похожим, только будет немного перестроено под охру. Только неба я, кажется, вовсе не сделаю – оно будет все в глазах. Сегодня я нарисовала уже на холсте подробный, но уменьшенный эскиз. Завтра начну его писать, как выше рассказала тебе. Он будет генеральной репетицией, и после него все будет решено. ‹…›[161]

18 октября 1914. Москва

К. В. Кандауров – Ю. Л. Оболенской

‹…› Сегодня получил письмо с описанием пейзажа к портрету и так им очарован, что от заката отрекаюсь навеки ‹…› Если бы я мог написать твой портрет, то я бы его написал весь в пламени солнечных лучей. ‹…› Какое счастье, что ты так ярко загорелась в творческой работе. Все так прекрасно и так чудесно. Много, много сделаешь прекрасного в жизни. Я верю в твои силы и в твой талант. То, что есть в тебе и что дано тебе Богом, заглушить немыслимо. Работай, моя милая, и утешь старого мечтателя. ‹…›[162]

29 октября 1914. Москва

К. В. Кандауров – Ю. Л. Оболенской

‹…› Я теперь живу моим портретом твоей работы. Я мечтаю о нем постоянно, я волнуюсь за него. Меня охватывает дрожь, что ты его бросишь и не станешь делать. И сам же я вношу такое беспокойство, что ты не в силах продолжать работу. ‹…›[163]

20–21 декабря 1914. Петроград

Ю. Л. Оболенская – К. В. Кандаурову

‹…› Завтра, к счастью, кончаю nature morte ‹…› После примусь за портрет, который начинает мне напоминать подвенечное платье из одного старинного романа, которое девица вышивала всю жизнь, чтобы скоротать время в отсутствие жениха, с кот<орым> ее как-то разлучили! Но мы поработаем еще, мой Котик, правда? ‹…›[164]

16 декабря 1914. Москва

К. В. Кандауров – Ю. Л. Оболенской

‹…› С волнением жду момента отъезда из Москвы. Я думаю, 23-го мы увидимся и будем весело болтать у тебя в комнатке. ‹…› Может быть, ты меня порисуешь за эти два дня? Как мой портрет? О нем ты забыла, и он больше тебя не захватывает! А меня очень волнует его судьба. Надеюсь, что ты мне его покажешь. Детка моя милая, если есть еще грусть в моих письмах, то это только потому, что я тоскую по тебе ‹…›[165]

23 января 1915. Петроград

Ю. Л. Оболенская – К. В. Кандаурову

‹…› Твой портрет меня изводит. Выходит позорно. Если смотрю одним своим левым глазом, то ничего, а двумя – плохо! Я решила сделать что могу. Если не будет стыдно, покажу тебе и тогда, может быть, перепишу заново, если ты найдешь возможным. Потому что сдаваться и бросать мне не хочется. ‹…›[166]

26 января 1915. Петроград

Ю. Л. Оболенская – К. В. Кандаурову

‹…› Что сказать о твоем портрете?.. Мама находит, что более похожим тебя нельзя и представить, но это я уже судить не могу, а вообще мне в мечтах все представляется таким лучезарным и радостным, что на холсте все кажется скучным и гадким. Я даже не знаю, возможно ли то, чего мне хочется, – но конечно, могла бы написать лучше, чем сейчас. Ну, посмотрим. И ты должен все-таки посмотреть, для меня это чрезвычайно важно. Без этого я никому не смогу его показать. ‹…›[167]

16 февраля 1915. Москва

К. В. Кандауров – Ю. Л. Оболенской

‹…› Портрет всем нравится, и все находят, что ты поняла мою душу. Моя ненаглядная деточка, чем мне тебе отплатить за все, что ты делаешь для меня? Я от каждого твоего письма прихожу в такое радостное волнение, что мне лучше писать письма до получения твоих. ‹…›[168]

(26) февраля 1915. Петроград

Ю. Л. Оболенская – К. В. Кандаурову

‹…› Я что-то скучаю о твоем портрете, признаться, и рада буду, когда он вернется ко мне. Пусть он плох технически и никому не нравится – все равно у меня с ним глубокая связь благодаря страшной моей внутренней сосредоточенности на гамме этой вещи. Мне все равно, если там что-нибудь не кончено, неряшливо; с того момента как я нашла все цвета, мне остальное стало неважным. Для меня там есть и твоя улыбка: она в пейзаже, чтобы не искажать лица! Так выходит, что человек – мелодия, а все, что вокруг, – гармонизация ее же. Я рада, что мы с тобой найдены оба в цвете: красный портрет для меня близок тем же. Я алая, ты голубой – а солнечный луч, преломляющийся во всех цветах, один – и Дух в нас один. У Макса в одном из последних стихов сказаны слова: «как в радуге един распятый луч». ‹…›[169]

150

ГТГ ОР. Ф. 5. Ед. хр. 320. Лл. 1–2.

151

ГТГ ОР. Ф. 5. Ед. хр. 271. Лл. 1–2.

152

Там же. Ед. хр. 1057. Лл. 1–3.

153

ГТГ ОР. Ф 5. Ед. хр. 1044. Лл. 1–2.

154

Там же. Ед. хр. 1076. Л. 1.

155

ГТГ ОР. Ф. 5. Ед. хр. 1027. Лл. 2 об. – 3.

156

Там же. Ед. хр. 276. Лл. 1–2.

157

Ф. К. Радецкий.

158

ГТГ ОР. Ф. 5. Ед. хр. 1037. Лл. 1 об. – 2.

159

Там же. Ед. хр. 282. Лл. 1–2.

160

ГТГ ОР. Ф. 5. Ед. хр. 1049. Л. 1.

161

Там же. Ед. хр. 1059. Лл. 1–2 об.

162

ГТГ ОР. Ф. 5. Ед. хр. 304. Лл. 1–2.

163

Там же. Ед. хр. 314. Л. 1.

164

Там же. Ед. хр. 1118. Л. 2.

165

ГТГ ОР. Ф. 5. Ед. хр. 344. Лл.1–2.

166

Там же. Ед. хр. 1154. Лл.1–2.

167

Там же. Ед. хр. 1157. Лл.1–2.

168

ГТГ ОР. Ф. 5. Ед. хр. 399. Лл. 1–2.

169

Там же. Ед. хр. 1190. Лл. 1–2. «Как в радуге – един распятый луч» – заключительная строка из стихотворного диптиха М. Волошина «Два демона».