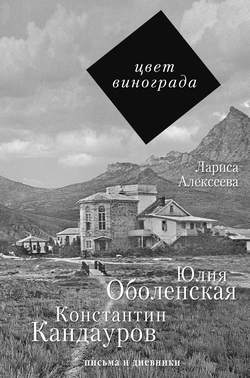

Читать книгу Цвет винограда. Юлия Оболенская и Константин Кандауров - Лариса Алексеева - Страница 7

Замысел

В школе Е. Н. Званцевой. Учителя и ученики

ОглавлениеКогда я увидела «Сон» Петрова-Водкина, я уже знала про себя, что именно этого я искала бессознательно на всех выставках… Бакст сам приблизил к нам возможность вступить на этот путь…

Ю. Л. Оболенская. В школе Званцевой

В последних классах гимназии Оболенская начала заниматься на художественных курсах, организованных при Обществе Взаимного Вспомоществования русских художников, а с 1907-го посещала занятия в частной художественной школе Е. Н. Званцевой. Ее учителями были Л. Бакст, М. Добужинский, К. Петров-Водкин, а соучениками – М. Шагал, С. Дымшиц-Толстая, Н. Тырса, М. Нахман, Р. Котович-Борисяк, В. Жукова, Н. Грекова, Б. Такке и другие.

Первоначально школа располагалась в том же доме на углу Таврической, где у Вячеслава Иванова собиралась литературно-художественная элита Петербурга, т. е. его «башня» находилась непосредственно над круглой мастерской, в которой на видном месте стоял «культовый» мольберт Врубеля. И хотя приходившие сюда молодые люди не имели представления о действительной связи всего со всем и могли в ожидании Бакста принять за него Кузмина, ощущение необычайности места не подводило, да и поэзию они любили не меньше живописи.

В 1927 году Оболенская напишет о первом – бакстовском – периоде школы, стараясь объективно и точно представить ее атмосферу, отношения между учащимися и преподавателями, показать индивидуальные и творческие особенности новой художественной поросли. Об этом речь впереди, здесь же важно сказать о том, что в искусство готовилось войти поколение, воспитанное выдающимися мастерами Серебряного века, но с другим эмоциональным зарядом, нацеленное на покорение его новых вершин. Постижение основ «Мира искусства» шло одновременно с их отторжением, дерзким вызовом предшественникам. Ретроспективизму, стилизации, индивидуализму мирискусников молодые художники предпочитали диковатую буйную живописность и сознательный коллективизм, чем особенно дорожили, поверив, что именно совместные усилия призваны согреть холодное искусство рубежа веков. И в этом они встречали поддержку своих учителей.

Контрастом сдержанной и внимательной манере Добужинского, который преподавал рисунок человеческой фигуры, служил темперамент Бакста, который учил так, как иногда учат плавать, бросая в воду и предоставляя выбираться из нее самому. Его обожали, несмотря на критику, которая могла быть резкой, даже грубой, но занимавшее художника «дыхание жизни» увлекало гораздо сильнее. После отъезда Бакста за границу (в 1910 году) его место занял Петров-Водкин. Он привлекал учеников своей монументальностью, и от него ждали «тайн ремесла». Удивительное художественное самочувствие, нацеленное на решение живописных задач, и было самым главным уроком, усвоенным в школе.

Смерть Бакста и отъезд из страны Добужинского в 1924-м Оболенская ощутит глубоко и лично, будто задохнувшись от нехватки воздуха. Прощаясь, на книге Э. Голлербаха «Рисунки Добужинского», изданной годом раньше, Мстислав Валерианович оставит надпись: «Дорогая бывшая моя ученица Юлия Леонидовна! Дорогой друг и хороший московей Константин Васильевич! Эту книгу оставляю Вам на память обо всем хорошем и чтобы не забывали. М. Добужинский 25 августа 1924».

Понимание того, что всякая школа – это «печь для переплавки» собственного таланта, а руководители только разжигают или гасят его, сближала Оболенскую и Кузьму Петрова-Водкина. На книге автобиографической прозы художника «Пространство Эвклида» останется такая его надпись: «Ученице – другу Юлии Леонидовне КПВ 12/V 1933»[11].

Ученица Петрова-Водкина легко опознается в автопортрете в красном платье, ставшем ее первой серьезной вещью, написанной весной 1914 года по впечатлениям коктебельского лета. Яркая фигура там вписана в пейзаж – горные излоги и лукоморье обозначили его происхождение и живописное решение. Звучное пятно открытого цвета (платье), перепад планов, линии фигуры и складки одежды, повторяющие контуры пейзажа, сделаны очень «по-водкински». В качестве «первоисточника» подобного композиционного портрета в пейзаже можно было бы назвать «Материнство», созданное примерно тогда же, в 1913 году. Но то – движение «по следам гения»…

Картина, подаренная Кандаурову, сохранилась только на архивной фотографии. Через четыре года Оболенская существенно переработала «красный автопортрет» (об этом есть ее свидетельство в письме к Магде Нахман от 23 июля 1918 года): чуть увеличила размер холста, надставив его в верхней части, внесла некоторые композиционные и стилистические изменения более уверенной рукой уже сложившегося художника и – изменила дату. В феврале 1919 года «Автопортрет» приобретут Картинная галерея и музей Совета профессиональных союзов Астраханского края имени своего основателя П. М. Догадина, – так называлось тогда одно из интереснейших художественных собраний Поволжья, коллекция которого только начинала складываться.

11

Обе – ГЛМ. Книжные фонды. № 106515, 106543.