Читать книгу Colombia Es Pasión! - Matt Rendell - Страница 9

Оглавление1

Kalte Energie

Begleitet von Wetterleuchten hüllt die rasch hereinbrechende tropische Nacht die Berge von Iguaque ein, die sich wie eine gewaltige Woge über Vereda La Concepción erheben. Eine vereda ist ein Stück Ackerland, das unter mehreren Haushalten aufgeteilt ist. Die Nächte hier oben in der hoch gelegenen Provinz Boyacá sind kalt und 3.000 Meter über dem Meer seufzt man unwillkürlich nach jeder Bewegung.

Die heraufziehende Dunkelheit verbirgt den See, dem, den Erzählkränzen der Muisca zufolge, in der Zeit der Ahnen die Urmutter Bachué entstieg, um die Erde zu bevölkern. Weiter unten liegen die Hänge, wo im März 1537 unserer Zeitrechnung – der andere relevante Kalender ging verloren – ein bärtiger Wanderer namens Gonzalo Jiménez de Quesada auftauchte, an der Spitze von 170 halb verhungerten Spaniern.

Elf Monate zuvor waren die angehenden Konquistadoren von der Karibikküste aufgebrochen. 600 ihrer Männer waren auf dem Weg Erschöpfung und Krankheit erlegen, bevor die friedfertigen Muisca ihnen skeptisch ihren Beistand anboten. Doch diese Expedition war nur eine von acht, die dieses Hochland bis 1550 unterwerfen würden. Heute sind die einzigen verbliebenen Spuren der indigenen Kultur, die dem flüchtigen Beobachter offensichtlich sind, die Namen der Orte. Vereda La Concepción liegt an einem Hang rund sechs Kilometer vom Dorf Cómbita entfernt, was entweder »Hand des Tigers« oder »Stärke des Gipfels« bedeuten soll.

Ich fragte Nairo Quintana nach ihnen: nach Bachué, der Urmutter, nach Bochica, dem Gesetzgeber, nach Chía, der Mondgöttin. Was bedeuten die alten überlieferten Geschichten in der heutigen Zeit?

»Das ist, wer wir sind«, sagte er zu mir.

Doch während die Jahrhunderte vergehen, scheinen wir immer weniger über die Muisca zu wissen. Der Letzte, der ihre Sprache beherrschte, soll um das Jahr 1870 herum gestorben sein, und ein Großteil dessen, was von ihr übrig geblieben ist, ist in zwei Dokumenten enthalten, die Ende des 18. Jahrhunderts aus der Neuen Welt nach Europa verschickt wurden, um in das Vergleichende Wörterbuch aller Sprachen und Dialekte von Katharina der Großen aufgenommen zu werden. Als er sie erhielt, beschloss Karl III., der angeordnet hatte, die indigenen Sprachen in seinem Herrschaftsgebiet auszumerzen, sie nicht nach Sankt Petersburg zu senden, sondern in seiner Privatbibliothek zu verwahren – mit anderen Worten: die Idiome, die in diesen unbezahlbaren Pergamenten beschrieben werden, sind dank ihres Sammlers ausgestorben.

Nicht auszuschließen, dass die Kolonialherren einfach ein Dutzend eigenständige Gruppen in Lager pferchten und eine ganze Reihe komplexer Dialekte zu einer Art elementarem Muiscaranto zusammenfassten. Falls dem so wäre, ist alles, was wir über ihre Sprache zu wissen glaubten, hinfällig – und die Conquista hat das Volk der Muisca weniger vernichtet, als dass sie es erschaffen hat.

Durch die Eingangstür gelangt man in einen leeren Vorbau und dann in das eigentliche Haus. Emiro López, Anfang sechzig, steht auf der Schwelle zwischen der Küche und dem Raum, wo seine Frau Isabel Monroy, genannt Mamá Chavita, seit vielen Jahren den Kindergarten Pato Lucas leitet (obschon sie nicht gerade zart gebaut ist, bedeutet chavita ganz einfach »klein«). Emiros Augen leuchten, als er ein Vierteljahrhundert in der Zeit zurückreist.

»Er kroch genau hier langsam über den Boden«, sagt er. »Ich hob ihn auf« – er tut so, als würde er ein kleines Kind hochheben, in dessen Blick keine Spur von Wiedererkennen ist – »und sagte zu Isabel: ›Da ist kein Leben in ihm. Der Junge wird sterben.‹«

Nairito – »Kleiner Nairo« –, acht Monate alt, war abgemagert und von Durchfall geschwächt. Sein Bauch war erschreckend geschwollen, sein Haar borstig. Nur wenige glaubten, er würde das Säuglingsalter überleben.

Gegenüber von Emiro steht, mit dem Rücken zum Ofen, Mamá Chavita selbst. Sie sagt zu mir, in schönem, bäuerlichem Spanisch: »Tentaron de ese tiempo que lo había tentado era antes de defunto«, was ich ungefähr so verstehe: »Etwa zu der Zeit wurde er von einem Leichnam versucht.« Das Verb tentar hat Anklänge an »reizen« oder »verführen«. Mit anderen Worten: Nairo wurde auf irgendeine Weise von einer fremdartigen Anziehungskraft umworben oder in Versuchung geführt, die von einer toten Frau ausging.

Er war am 4. Februar 1990 zur Welt gekommen, als Sohn von Luís Quintana, einem Markthändler aus dem benachbarten Vereda Salvial, und seiner Frau Eloísa Rojas. Ihre Gesichter erzählen die Geschichte dieser Hügel: Luís ist rotgesichtig, hellhäutig, grünäugig; Eloísa hat langes glattes Haar und dunkle Muisca-Züge. Als junger Mann mietete Luís eine Hütte an einer geschäftigen Straße und begann, Gemüse zu verkaufen. Der Ort ist leicht zu finden: Man muss nur einen Online-Kartendienst aufrufen und nach Tienda la Villita suchen. Das imposante Gebäude, das man dort sieht, ist Beleg für Luís’ Geschäftstüchtigkeit: Der Laden ermöglichte ihm, das Land zu kaufen – von dem er einen Teil für die Landwirtschaft nutzbar machte –, das Grundstück zu vergrößern und Eloísa Rojas zu heiraten, eine Kundin aus Vereda San Rafael, quasi auf der anderen Straßenseite gelegen.

Als sie 20 war, war Eloísa schwanger mit Willington Alfredo – benannt nach dem Fußballer Willington Ortiz, der 49-mal für Kolumbien spielte, allerdings von allen immer nur Alfredo genannt. Danach kamen Esperanza, zu Deutsch »Hoffnung«, und Leidy, ein Name, der Verbreitung fand, als Diana im Jahr 1981 Prinz Charles heiratete. Alfredo glaubt, dass seine Eltern die Namen der Geschwister vier und fünf, Nairo Alexander und Dayer Uberney, aus der Zeitung haben.

Eloísa war als Kind verlassen worden. »Ich war eins von acht Kindern«, erzählte sie mir, »was ich aber erst seit kurzem weiß. Ich wurde von einer Frau namens Sagrario Rojas aufgezogen, die mich liebte wie ihre eigene Tochter.«

Sagrario verstarb wenige Monate nach Nairos Geburt. Eloísa zog los, um ihr die letzte Ehre zu erweisen, und nahm das Baby mit.

»Die Krankheit setzte drei Tage danach ein«, sagte Eloísa. »Der Mann, der den Leichnam hergerichtet hatte, muss den kleinen Nairo berührt haben.«

Nairo erzählte mir später von einem althergebrachten Glauben, demzufolge tote Körper eine »kalte Energie« absondern, die, bei Berührung, in ungeborene Kinder und Säuglinge eindringt.

»Für die Behandlung können nur natürliche Heilmittel verwendet werden. Das ist keine Sache wissenschaftlicher Medizin.«

Als Sportler ist Nairo seit seiner Teenagerzeit wissenschaftlicher Methodik unterworfen, und er weiß genau, wovon er spricht: dass moderne Wissenschaft und Medizin, bei allem Nutzen, den sie der Welt bringen, einer Lebenspraxis angehören, die die Gedankenwelt seiner eigenen Kindheit verdrängt hat. Das macht seine Krankheit und sein Überleben als Baby mindestens ebenso sehr zum Ausdruck von Identität und sogar zu einer Form von Widerstand, als sie medizinische oder biografische Fakten sind.

»Los antiguos«, erzählte mir Isabel Monroy, bezogen auf die Gemeindeältesten, »wiesen Doña Eloísa an, die Knospen von neun Heilpflanzen zu sammeln, sie zu kochen und Nairito in dem Wasser zu baden.« Mir wurde nicht klar, ob das Ritual des Sammelns der Knospen selbst bereits Teil der Heilung war.

Die Quintana-Kinder bekamen nur selten ein Fernsehgerät zu Gesicht. Deshalb war ihnen die filmische Sprache aus Gestik und Mimik, selbstverständliche Gewohnheit für diejenigen, die vor dem Bildschirm sozialisiert wurden, fremd. Auch hatten sie wenig Zeit für Musik und Tanz, wenngleich die Hügel rund um Cómbita widerhallten von den Klängen der tiples – 3/4-Gitarren mit vier Chören mit je drei Saiten – und der noch kleineren requintos und von einer Musikrichtung, die der Außenwelt als carranga bekannt ist, ausgeübt von Sängern wie Jorge Velosa und Ildefonzo Barrera, die beide, viele Jahre später, Lieder über Nairo komponieren würden.

Eingebunden in diese Kultur aus heimischer Musik- und Tanztradition war eine Form improvisierten Sprechgesangs in vierzeiligen Strophen, die sogenannten coplas. Orlando Fals Bordas Abhandlung über Saucío nennt das Beispiel eines tres genannten Tanzes, bei dem drei Feiernde eine Acht beschreiben: »Wenn ein Tänzer ›schneidet‹, d.h. zwischen seinen beiden Partnern hindurchschreitet, wird von ihm erwartet, eine copla zu ›singen‹, ein vierzeiliges Liedchen im Reimschema a-b-c-b. Bis der Tänzer sich abwendet, um seine nächste ›Acht‹ zu beschreiben, ist er fertig mit Singen und einer seiner beiden Partner ist an der Reihe.«

Die bemerkenswerte örtliche Lehrerin Elba Rosa Camargo – niemand Geringeres als Kolumbiens »Lehrerin des Jahres 2015« – verriet mir mehr über die coplas. Sie war im Jahr 2006 an das Umwelttechnische Institut in Vereda Sote Panelas versetzt worden, nicht weit von dem Haus, in dem Nairo aufwuchs, allerdings höher am Hang gelegen, weiter weg von der Hauptstraße. »Ich hatte zuvor in Tunja gearbeitet, in einer städtischen Schule, wo die Kinder sich laut und freimütig unterhielten«, erzählte sie mir. »Plötzlich fand ich mich in einer sehr ruhigen Gemeinde wieder, deren Mitglieder weit voneinander entfernt lebten und denen Hausbesuche unangenehm waren. Ich war nur 20 Minuten von Tunja entfernt, aber es fühlte sich ziemlich fremd an. Ich empfand die Stille als schrecklich.«

Coplas boten eine Möglichkeit, das eisige Schweigen in ihrem Klassenzimmer zu brechen. Vor ihren Kindern trug sie eine vor, die sie sich ausgedacht hatte:

Dame un besito, mi vida,

como siempre me lo dabas,

con un tricito de lengua

con nariz, mocos y babas.

(Küss mich, mein Liebling,

wie wir uns früher küssten,

mit ein bisschen Zunge,

etwas Nase, Schnodder und Spucke.)

Meisterhaft darauf ausgerichtet, bei ihren Schülern Überraschung und Ekel zu provozieren, erregte der Vortrag deren gespannte Aufmerksamkeit. Kannte einer von ihnen, wollte sie wissen, selbst irgendwelche coplas?

Ein Junge hob die Hand:

Y allá arriba, en aquel alto

y allá abajo en aquel otro,

se ríen la gallinas de ver

el gallo en peloto.

(Auf diesem Gipfel da oben

und auf dem anderen da unten

lachen sich die Hennen eins,

den Hahn splitternackt zu sehen.)

»Die anderen Kinder lachten. Dann ging eine weitere Hand hoch und noch eine. Bald hatten alle die Hände gehoben.«

Ihren Enthusiasmus entfacht, prahlten sie: »Mein Vater kennt tausend coplas«, »Meine Mutter kennt zweitausend«, und das Eis war gebrochen.

Als Format für bisweilen derben Humor dienen coplas außerdem als eine Art Bibliothek des Bauerntums in Boyacá. Traditionelle Formen des Wissens wie beispielsweise die Verwendung von Heilpflanzen werden nicht in Büchern bewahrt, sondern in coplas. Sie bildeten einen Teil von Nairos Erziehung und verschaffen uns eine gewisse Vorstellung von seinem Innenleben.

»Ich mochte Gedichte und coplas, seit ich sehr klein war. Ich dachte mir kleine gereimte Sprüche aus. Manchmal mache ich das heute noch«, erzählte er mir.

Doch als ich ihn und seinen Bruder Alfredo bat, einige für mich vorzutragen, lehnten sie ab. Erst später wurde mir klar, dass ich sie gebeten hatte, die Welt ihrer Kindheit, die ihnen ihre Identitäten vermittelt hatte, als eine Art Performance aufzuführen.

Aus den gesammelten medizinischen coplas ihrer Schüler erfuhr Elba Rosa Camargo, dass ein großer Teil der Vegetation rund um Sote Panelas für traditionelle Behandlungen genutzt wird. »Den Arzt suchen sie nur auf, wenn es nicht gelungen ist, die Krankheit mit ihrer eigenen Medizin zu heilen.«

Aber Luís Quintana, Nairos Vater, litt seit seiner Kindheit unter eingeschränkter Mobilität und war deshalb gezwungen, regelmäßig das Krankenhaus aufzusuchen.

Nairo erklärte: »Als er sieben war, wurde mein Vater von einem Auto angefahren und brach sich die Beine und die Hüfte. Sein Vater war bei der Armee, also brachte man ihn in ein Militär-Krankenhaus. Die Operation verlief nicht gut und er trug zu lange einen Gips. Da er noch im Wachstum war, verkümmerte ein Fuß. Dann hatte er beim Spielen in der Schule einen weiteren Unfall und trug erneut Brüche davon. Seitdem geht er auf Krücken und lebt mit Schmerzen.«

»Sie wollten sein schlimmes Bein amputieren«, erinnerte sich Nairos Bruder Alfredo. »Meine Mutter und mein Onkel begleiteten ihn ins Krankenhaus und der Arzt erläuterte seine Beweggründe, aber die Familie wollte es nicht zulassen.«

Nach der Grundschule in Vereda San Rafael gingen Alfredo und Esperanza auf das Colegio Normal in Tunja. Als aber Leidy als drittes der Geschwister so weit war, versetzt zu werden, fehlte es an einer einfachen Möglichkeit, zur Schule in Tunja zu gelangen. Stattdessen gab es eine direkte Busverbindung zur Institución Educativa Técnica Alejandro de Humboldt im Dorf Arcabuco, 16,5 Kilometer bergab von Vereda La Concepción, also ging Leidy dorthin und ihre jüngeren Brüder folgten.

Die Finanzen der Familie schwankten je nach Lage der ländlichen Wirtschaft und aus dem Kredit, den sie ihren Kunden in guten Jahren einräumten, wurden Schulden, wenn die Zeiten schlechter wurden. Eine dieser Krisen stellte sich ein, kurz nachdem Nairo zur Oberschule gewechselt war.

»Wir waren Kleinerzeuger, aber die ländliche Wirtschaft steckte in der Krise«, erzählte er mir. »Diverse Schädlinge hatten sich breitgemacht und das Land, das wir landwirtschaftlich nutzbar gemacht hatten, wurde enteignet. Wir gaben die Landwirtschaft auf und von da an bauten wir Lebensmittel nur noch für uns selbst an.«

Die Kindergärtnerin Isabel Monroy erinnert sich, wie Nairos Mutter eines Morgens am Tag eines Schulausflugs an die Tür klopfte: »Sie sagte: ›Señora Chavita, sie haben nicht zufällig die Schuhe von einem unserer Jungs da? Sie holen Nairo ab und ich habe keine Schuhe für ihn.‹«

Die Quintanas reagierten auf die ländliche Krise, indem sie unermüdlich ihre Runden über die umliegenden Märkte machten. Nairos Wochenprogramm in seinen ersten beiden Jahren an der Humboldt-Schule in Arcabuco, als er 12 und 13 war, macht einen schon fertig, wenn man nur darüber nachdenkt:

Am späten Montagabend fingen wir an, den Laster zu beladen. Um drei Uhr morgens mussten wir am Großmarkt in Tunja sein, um Obst und Gemüse zu kaufen. Ich kam heim vom Einladen und hatte eine Stunde Zeit, mich zu waschen und fertig zu machen, bevor ich mich auf den Weg zur Schule machte. Gegen Mittag war ich mit dem Unterricht fertig, traf mich mit meinem Vater auf dem Markt und aß am Stand. Bis 22 Uhr mussten wir abgebaut haben und aufbrechen, denn es gab einen anderen Markt in Moniquirá, was bedeutete, wieder um drei Uhr aufzubrechen, um Nachschub zu holen.

Ich nahm den Bus nach Arcabuco, ging zur Schule, nahm den Bus zurück und arbeitete bis elf Uhr abends, wobei es auch vorkam, dass wir nicht vor vier Uhr morgens wieder daheim waren. Um sechs musste ich bereit sein für die Schule. Donnerstags arbeiteten wir nicht, aber wir standen freitags früh auf und fuhren zum Markt in Tunja, danach ging es zur Schule, mittags zurück, anschließend hart arbeiten bis acht oder neun und nach Hause um zehn. Wenn in Barbosa kein Markt war, hatten wir samstags frei, aber am Sonntag standen wir wieder auf dem Markt in Tunja.

Nairo arrangierte sorgfältig das Obst und Gemüse, um den Stand so einladend wie möglich zu gestalten, dann machte er sich auf und lieferte Bestellungen aus. Wenn der Markt schloss, zog er mit den unverkauften Waren durch die Gassen und verkaufte sie zum günstigen Preis.

Die Welt ruraler Stille, von der Elba Rosa Camargo gesprochen hatte, war eine, der die Quintanas sowohl angehörten als auch eben nicht angehörten. Sie lebten in einer Gemeinschaft, in der alte Sitten wie die Verwendung von Heilpflanzen und kulturgebundene Syndrome wie die Erklärung für Nairos Kindheitsleiden noch relativ intakt waren, gleichzeitig aber lebten sie an der Hauptstraße, trieben Handel mit durchreisenden Autofahrern und fuhren zu Märkten in umliegenden Städten und Dörfern, denen sie Lebensmittel, Salz, Zucker, Neuigkeiten und Gesprächsstoff brachten. Das verschaffte ihnen einen gewissen Status. Zwar war es weiterhin schwierig, dem jungen Nairo ein Wort zu entlocken, aber die besondere Position seiner Familie als Mittler verschaffte ihm möglicherweise die Überzeugung, die nötig war, um das Lebensprojekt seiner Wahl zu verfolgen.

Unterdessen brachte Alfredo sich selbst das Autofahren bei und trug zur Familienkasse bei, indem er nach Anbruch der Dunkelheit Taxi fuhr, wenn die Polizei nicht sehen konnte, dass er noch minderjährig war. Nairo, kaum älter als zehn, aber aufgeweckt und pfiffig, leistete ihm Gesellschaft und beriet ihn in der Frage, wen er befördern sollte und wen besser nicht. Dann begann Nairo, sich selbst Arbeit zu suchen: Einmal arbeitete er mit Dayer an einer Tankstelle. Ein anderes Mal sammelten die beiden Altmetall. Und sie fanden andere Wege zu sparen: Zu Weihnachten stellten sie Geschenke her, indem sie Plastikabfälle einschmolzen und in Formen gossen.

Rückblickend erkennt Nairo, dass es keine einfache Kindheit war. »Dayer und ich hatten das Glück, eine gute Schule zu besuchen und unseren Abschluss zu machen. Viele Kinder, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen und von klein auf hart arbeiten müssen, fangen an zu trinken oder stürzen auf andere Weise ab.«

Aber irgendwie brachten die Quintana-Kinder die mentalen Ressourcen auf, ihre Lage zu meistern. Insbesondere Nairo besaß eine Art Genie: ein strukturiertes Innenleben, das es ihm, kaum auf der Oberschule, gestattete, in seiner Familie beinahe das Kommando zu übernehmen und seinen inneren Antrieb und seine Zielstrebigkeit auf sie zu übertragen. Alfredo spricht über ihn mit großer Bewunderung. »Er war sensibel, stolz, fokussiert, ehrgeizig. Ein Anführer in der Schule und daheim, sehr ordentlich und diszipliniert, mit großen Plänen und seiner eigenen Sicht der Dinge.«

Es bereitete ihn auf seine zukünftige Karriere als Sportler vor.

Dann geschah etwas Unvorhergesehenes, das den Verlauf all ihrer Leben veränderte.

Von dem kleinen Taschengeld, das Nairo und Dayer jeden Tag für Schulausgaben erhielten, legte Nairo, 14 Jahre alt, genug beiseite, um sich ein altes Mountainbike zu kaufen. Es bot ihm ein Mittel zu so etwas wie Selbstverwirklichung – etwas, was in einer ruralen Welt begrenzter Möglichkeiten sonst schwer zu bekommen war – und er begann, das Rad als einen Gefährten zu begreifen, als etwas beinahe Menschliches. Wie Alfredo es ausdrückt: »Für ihn war es nicht nur ein Transportmittel, es war eher wie seine rechte Hand.«

Sobald er das Radfahren beherrschte, brachte er es seinem jüngeren Bruder bei – »Auf die alte Art«, sagt Dayer, »indem er mich einen Berg hinunterstieß!« Drei Tage nach seiner Initiation gelang es Dayer irgendwie, ein eigenes Rad aufzutreiben, und die beiden Jungen heckten einen Plan aus: die 16,5 Kilometer lange Abfahrt zur Schule hinab- und dann wieder hinaufzufahren.

»Wir hatten schwere Räder, Jeans und Schultaschen«, sagt Dayer. »Wir schafften es gerade so eben.«

Dann schafften sie es wieder. Und wieder.

»Von da an«, berichtet Nairo, »nahmen wir nicht mehr den Bus.« Etwaigen vorschnellen Rückschlüssen meinerseits zuvorkommend, setzt er hinzu: »Nicht, weil wir es uns nicht leisten konnten: Es waren hin und zurück nur tausend Pesos [um die 25 Cent]. Ich tat es, weil ich ein Rad hatte und weil es mir so gefiel.«

Einige Wochen vergingen und Nachbarn und Schulfreunde schlossen sich ihnen an, bis sie schließlich ein kleines Peloton von insgesamt zehn oder zwölf Fahrern bildeten.

»Wir deckten unsere Räder über und über mit Aufklebern, Reflektoren und Lampen ein«, sagt Dayer. »Es war ein ziemlicher Anblick.«

Der Entschlossenste von ihnen war zweifellos Nairo. Alfredo erinnert sich, dass Nairo, wenn es regnete, nass und verschmutzt in der Schule eintraf. Seine Lehrer übten Nachsicht mit ihm und wuschen ihn, wenn er unterwegs zu Fall gekommen war. Ebenso die Busfahrer, die ihn und sein Rad umsonst nach Hause brachten, wenn er stürzte.

Auf einer seiner Ausfahrten hatte Nairo nicht weit von zu Hause einen Sturz: »Ich trug keinen Helm oder dergleichen. Ich war eine Weile bewusstlos, ging aber nicht ins Krankenhaus.«

Dass er dennoch weitermachte, verrät viel darüber, wie sehr er sich seiner neuen Leidenschaft verschrieben hatte.

Ein Jahr später wurde er in Tunja von einem Taxi angefahren und diesmal wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Alfredo sagt: »Wir sorgten uns um ihn, aber wir unterstützten ihn auch.« Seine Familie verstand, dass das Radfahren für Nairo von besonderer Bedeutung war.

Die Gefahren der Nationalstraße Tunja–Arcabuco waren der Familie eines anderen Humboldt-Schülers nicht verborgen geblieben, der Nairo zum nächsten Schritt in seiner Radsportkarriere brachte: die Teilnahme an Rennen. Cayetano Sarmiento, der Sohn einer campesino-Familie, die in der Nähe einer Trinkwasserquelle namens Agua Varuna lebte, auf halbem Weg den Anstieg von Arcabuco nach Vereda La Concepción hinauf, erzählte mir: »Mein Vater baute Kartoffeln an und hatte Vieh, ich half mit der Ernte und dem Melken, dann verkaufte ich unsere Kartoffeln auf dem Markt. Damals war die Nationalstraße Tunja–Arcabuco die Hauptverkehrsstraße in Richtung [der Provinz] Santander. Sie war sehr gefährlich für ein Kind, daher ließ mein Vater mich erst zur Schule gehen, als ich sieben war, und ich machte meinen Abschluss erst mit 17.«

Er, Nairo und Dayer wurden dicke Freunde, obwohl Nairo drei Jahre jünger war und Dayer fünf. Das war 2004, im gleichen Jahr, in dem ein junger, sportverrückter Mann namens Victor Hugo Silva zum Bürgermeister von Arcabuco gewählt wurde und die Schulmeisterschaften der Provinz in die Stadt holte. Einige Wochen vor dem Wettkampf im Mai besuchte Silvas Sportkoordinator Rusbel Achagua die Schule. »Ich meldete mich für das Radfahren an«, erinnert sich Cayetano.

Achagua gab Cayetano ein paar grundlegende Trainingstipps und Nairo wurde neugierig. »Ich fing an, mit ihm zu trainieren«, erzählte mir Nairo, »und wir spornten uns gegenseitig an.«

Obwohl er relativ spät mit dem Radsport begann, gewann Cayetano 2009 den Giro d’Italia der U23, bevor er fünf Jahre lang als Profi in Europa fuhr.

Cayetano gab Nairo auch seine erste gepolsterte Radhose. Nairo benutzte sie, bis die Farbe verblasst und das Polster verschlissen war, dann gab er sie weiter an Dayer, der sie trug, bis sich die Nähte auflösten.

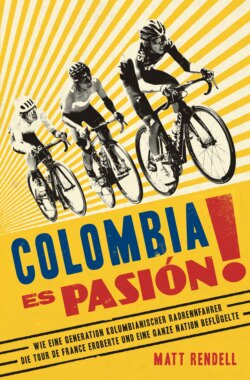

Arcabuco hatte noch einen anderen jungen Radsportler vorzuweisen, Camilo Moyano, der bei den Panamerikanischen Spielen 2007 Silber im Omnium gewann und 2009 für Colombia Es Pasión in Europa fuhr. Sein Vater führte das erste nennenswerte Radgeschäft in Arcabuco. Cayetano, Nairo und Dayer fanden allerdings Unterstützung bei einem etwas schlichteren Betrieb.

Ein ortsansässiger Geschäftsmann namens Héctor Garabito, der Mineralwasser aus einer der vielen Quellen abfüllt, die rund um das Dorf an die Oberfläche treten, vermietete an einen Mann namens Raúl Malagón, der sowohl Fahrradmechaniker als auch Imker war, ein leeres Ladenlokal in der Nähe der Kirche von Arcabuco.

»Als ich anfing«, erzählte mir Nairo, »suchte ich Raúls Werkstatt auf, um mein Rad einstellen zu lassen und zu lernen. Er setzte unsere Maschinen instand und unterhielt sich mit uns über den Radsport. Im Gegenzug putzten wir Fahrräder und flickten Reifen.«

Raúl entwickelte Trainingsstrategien, die auf die damalige Zeit und den Ort abgestimmt waren. So stattete er Nairo mit einem schweren Rad aus, damit sein junger Schützling kräftiger würde. Und, erinnert sich Nairo, »er verabreichte uns Pollen und Gelée Royale und füllte Wasser in die eine Trinkflasche und eine Honiglösung in die andere.«

Raúls Schwester Maribel Malagón, die noch immer einen Gemischtwarenladen in Arcabuco betreibt, erinnert sich: »Mein Bruder betreute 13 oder 14 junge Fahrer, wobei Nairo der vielversprechendste von ihnen war. Raúl veranstaltete Tombolas und matachines [Feste mit Volkstänzen], um Geld aufzubringen. Nach einer davon kaufte er ein Rad für Nairo.«

Nairo, sagt sie, war »winzig, schüchtern und edelmütig«.

Raúl stellte Nairo sowohl Bürgermeister Silva und dessen Sportkoordinator Rusbel Achagua als auch einem jungen und enthusiastischen Ratsmitglied namens Jaime Póveda vor. »Wir konnten uns glücklich schätzen, sie zu haben«, erinnert sich Nairo. »Wenn wir etwas brauchten, waren sie immer für uns da, sie gaben uns so viel Unterstützung, wie es die Umstände erlaubten.«

An Schultagen fuhr Nairo hinunter nach Arcabuco, schaute in der Werkstatt vorbei und absolvierte eine Einheit auf einer Rolle, die so oft repariert worden war, dass sie quasi Marke Eigenbau war. Nach der Schule kam er wieder, setzte sich eine weitere halbe Stunde auf die Rolle und absolvierte dann ein Zeitfahren hinauf nach Agua Varuna.

Nairo erinnert sich: »Der Schulbus fuhr los und hielt hin und wieder an, um Schüler abzusetzen. Wir starteten einer nach dem anderen, im Abstand von zwei oder drei Minuten, und versuchten, den Bus einzuholen. Raúl, Rusbel oder Póveda fuhren im Auto oder auf dem Motorrad hinauf und stoppten unsere Zeiten – wenn sie es schafften.«

Pedro Camargo, ein Agrarwissenschaftler im Büro des Bürgermeisters, der noch immer ehrenamtlich für den Radsportclub arbeitet, erinnert sich an das erste Mal, als Nairo sich seiner Trainingsgruppe anschloss. »Man sah, dass er etwas Besonderes war. Er war jung und winzig und ihm fehlte es an Training, aber es war unmöglich, ihn abzuhängen.«

Das Dorf legte zusammen, um seine angehenden Radsportler zu unterstützen. Héctor Garabito erzählte mir: »Wir alle spendeten kleine Summen. Alle Ladeninhaber und kleinen Geschäfte. Der lokale Radiosender, Radio Estéreo, richtete Rennen aus und sammelte Geld für Wettkampf-Spesen und Fahrradteile. Cayetano Sarmiento bestritt die Volta a Colombia der Junioren mit Radkomponenten, die Radio Estéreo gespendet hatte, und mit Laufrädern, die von [nationalen Rad-]Teams wie UNE und Colombia Es Pasión gestiftet wurden. Anschließend wurden die Teile an Nairo und Dayer weitergegeben.«

Nairo begann, alle paar Wochen Dorfrennen zu bestreiten. Maribel Malagón kramte einen Plastik-Pokal hervor und stellte ihn in ihrem Laden auf den Tresen. Er ist beschriftet mit 1ra Copa Ciclo Mtañismo MONIQUIRÁ 2/05 – 06 (»1. Mountainbike-Cup MONIQUIRÁ 2. Mai 2006«).

»Es war sein erster Sieg. Nairo schenkte ihn Raul als eine Art, um Danke zu sagen.«

Der älteste Sohn in bäuerlichen Familien hatte wichtigere Dinge zu tun, als Fahrrad zu fahren. Am 24. November 2003 – ein Datum, das fest in sein Gedächtnis eingebrannt ist – folgte Alfredo Quintana auf den Spuren seines Großvaters und betrat den traditionellen Karrierepfad für die Söhne der Armen: Er rückte ein. Ein verheißungsvoller Moment für die kolumbianischen Streitkräfte.

Mitte der 1990er Jahre waren 60 Prozent der kolumbianischen Armeeangehörigen zwangsverpflichtete Schulabgänger und die militärische Ausrüstung beschränkte sich auf das Nötigste. Truppen zu verstärken, die in isolierten Gebieten von der FARC angegriffen wurden, war so gut wie unmöglich. Die Armee verlangte Black-Hawk-Hubschrauber, aber unter dem in Ungnade gefallenen Präsidenten Samper blieb ihr der Zugriff auf US-Militärtechnik verwehrt. Als Ernesto Samper im Jahr 1998 vom Harvard-Absolventen Andrés Pastrana als Präsident des Landes abgelöst wurde, regte dieser eine ambitionierte, international finanzierte Initiative nach Vorbild des Marshallplans für Kolumbien an. Unter Präsident Clinton verdoppelten die USA ihre Hilfe auf 280 Millionen US-Dollar. Im August 1998, eine Woche nach Pastranas Amtsantritt, erwarb die kolumbianische Armee den ersten von 14 Black Hawks. Die Streitkräfte begannen, Wehrpflichtige durch Berufssoldaten zu ersetzen, ihre Geheimdienste zu verbessern und Offiziere mit Kontakten zu Paramilitärs aus ihren Reihen zu entfernen.

Pastranas zwei Kernstrategien waren geteilte Verantwortung zwischen produzierenden und konsumierenden Ländern im Kampf gegen die Drogen und Friedensverhandlungen mit der FARC. Die FARC, deren Kassen aus Drogenerlösen reich gefüllt waren, hegte allerdings kein dringendes Bedürfnis nach Frieden und forderte als eine Vorbedingung für Gespräche einen sicheren Rückzugsort größer als die Schweiz. Erstaunlicherweise willigte Pastrana ein. Am 7. Januar 1999 aber, dem Tag, für den der Beginn der Gespräche vereinbart worden war, tauchte der altgediente FARC-Anführer Manuel Marulanda nicht auf, sodass Pastrana neben einem leeren Stuhl für die Fotografen posierte. Als die Verhandlungen schließlich aufgenommen wurden, machte die FARC weiter damit, zu entführen, zu morden, Landebahnen anzulegen und Koka anzubauen.

Am 20. Februar 2002 zwangen Entführer aus Reihen der FARC einen Linienflug zur Landung in der Nähe der entmilitarisierten Zone und kidnappten einen der Passagiere, den Vorsitzenden der Friedenskommission des kolumbianischen Senats. Pastrana brach die Verhandlungen ab, entsandte 13.000 Soldaten, um die EMZ wiedereinzunehmen, und setzte einen geharnischten offenen Brief an Marulanda auf, der mit den Worten begann: »Ich gab Ihnen mein Wort und hielt es bis zum Schluss, aber Sie haben meine Gutwilligkeit und die aller Kolumbianer missbraucht…«

Die FARC reagierte mit der Entführung der Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt und deren Wahlkampfleiterin Clara Rojas. Sie bombardierten Ölpipelines, Strommasten und Wasseraufbereitungsanlagen, ermordeten den Erzbischof von Cali, entführten zwölf Abgeordnete der Provinz El Valle del Cauca und, am schlimmsten, feuerten während einer Schießerei in einem winzigen Dorf nahe der Pazifikküste namens Bojayá eine Gasflaschen-Bombe auf eine Kirche, die 117 Menschen, darunter 48 Kinder, in den Tod riss.

Bis zu diesem Ausbruch der Gewalt wurden dem Hardliner Álvaro Uribe, dessen Vater von der FARC ermordet worden war, kaum Chancen eingeräumt, das zukünftige Staatsoberhaupt zu werden. Uribe, Oxford-Absolvent, früherer Bürgermeister der Stadt Medellín und Gouverneur der umliegenden Provinz Antioquia sowie im Verdacht stehend, gewissen paramilitärischen Gruppen und deren Anführern nahezustehen, hatte die Liberale Partei verlassen, um sich um die Präsidentschaft zu bewerben. Die beiden letzten namhaften Kandidaten, die das Gleiche getan hatten, Jorge Eliécer Gaitán in den 1940er Jahren und Luis Carlos Galán in den 1980er Jahren, waren beide ermordet worden.

Doch bei den Wahlen im Mai 2002 wurde Uribe von einer Welle öffentlicher Empörung an die Macht gespült. Am Tag seiner Amtseinsetzung im August feuerte die FARC Mörsergranaten auf die Präsidentengarde und zündete in der Nähe des Präsidentenpalastes eine Bombe, die 17 Menschen tötete.

Uribe machte sich daran, Streitkräfte und Polizei zu verstärken, die Paramilitärs aufzulösen und den Guerillas den Krieg zu erklären. Bald war Alfredo Quintana mit den Spezialeinheiten in die schlimmsten Kämpfe verwickelt. Durch das Geld, das er nach Hause schickte, leistete auch die Erhöhung des kolumbianischen Militärhaushalts einen kleinen Beitrag zu Nairos früher Radsportkarriere.

Die vielen Beziehungen, die Nairo aufbaute, während er seinen Weg von lokalen Dorfrennen zu nationalen und internationalen Wettkämpfen machte, sind heute so stark wie eh und je.

In einem unserer Interviews merkte ich an: »Nairo, du bist wie Amerika. Es gibt so viele Leute, die behaupten, dich entdeckt zu haben.«

Er antwortete schlicht: »Es waren viele Menschen daran beteiligt.«

Zum Beispiel Rusbel Achagua. Achagua ist ein weiterer Name mit indigenen Wurzeln: Kleine Achagua-Gemeinschaften überdauern bis heute in Reservaten in der Provinz Casanare. Aber Rusbel kam gebürtig aus Arcabuco und wurde, als Sportkoordinator unter Bürgermeister Silva, ein fester Bestandteil in Nairos unermüdlichem Programm aus Arbeit, Schule und Rennen.

»Wir unterstützen ihn, wie wir nur konnten«, erzählte mir Rusbel. »Wir schickten ihn ins Schwimmbad und ins Fitnessstudio. An manchen Tagen, wenn er vom Einbruch der Dunkelheit überrascht wurde, übernachtete er bei uns in Arcabuco. Auf dem Rad war er sofort zu erkennen. Sein Oberkörper war absolut unbewegt und man konnte an seiner Miene nicht ablesen, ob es gut oder schlecht lief.«

Nairo war für seine Schweigsamkeit bekannt, doch als er mit 15 anfing, Rennen zu bestreiten, hatte er einen Aufruf perfektioniert, mit dem er morgens vor den Wettkämpfen in Geschäften, Bäckereien und Cafés vor Ort um finanzielle Unterstützung warb.

»Señores y señoras, buenos días. Wir sind wegen des Radrennens hier im Dorf. Wir haben gute Chancen zu gewinnen. Wir sind mit dem Bus aus Arcabuco gekommen, die Startgebühr beträgt 10.000 Pesos und wir müssen etwas essen, Sie können uns deshalb mit 20.000 Pesos sponsern und, falls wir gewinnen, werden wir Sie auf dem Podium im Interview fürs Radio erwähnen. Muchas gracias!«

Die Antwort lautete entweder »Nein, danke« oder »Hier nimm, chinito« – ein Kosewort, das Kolumbianer im Gespräch mit Kindern verwenden (in etwa »mein kleiner Chinese«) – »jetzt geh und gewinne dein Rennen, hörst du?« Und beim Einschreiben hieß es dann: »Nairo Quintana, Bäckerei so-und-so.«

Doch wie Nairo betont, hatte er selbst zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben keine Ahnung, dass so etwas wie professioneller Radsport und die Tour de France überhaupt existierten. Seine Heimatprovinz Boyacá hatte Dutzende Radprofis hervorgebracht. Zwei von ihnen – Fabio Parra aus Sogamoso, 75 Kilometer entfernt von Nairos Zuhause an der Tienda La Villita, und Francisco Rodríguez aus Duitama, 60 Kilometer entfernt – hatten bei Grand Tours auf dem Podium gestanden. Nairo hatte weder von ihnen noch von den Rundfahrten selbst je etwas gehört. Er lebte noch immer in der kleinen, eng verwobenen Welt seiner Kindheit. Eine gewaltige kulturelle Kluft trennte ihn von der Welt, in der er eines Tages sein Glück machen würde.

»Wir waren nie Sportfans«, sagt Nairo nur. »Wir hatten keine Zeit. Der Gedanke, Radprofi zu werden, kam mir nie in den Sinn. Erst später erfuhr ich, dass Leute ihren Lebensunterhalt mit dem verdienten, was wir taten.«

Dies alles sollte sich bald ändern.

2005 setzte sich Bürgermeister Silva für die Schaffung eines stadteigenen Radsportteams ein, Alcaldía de Arcabuco (»Bürgermeisteramt von Arcabuco«). Nairo etablierte sich bald als dessen Star. Im Oktober des Jahres investierte Nairos Vater Don Luís die erhebliche Summe von 360.000 Pesos (etwa 102 Euro nach heutiger Rechnung) in ein hellblaues Rennrad, das trotz des Giant-Aufklebers auf dem Stahlrahmen eindeutig keinerlei Bezug hatte zu der renommierten Marke.

Rusbel Achagua erzählt mir: »Es war dermaßen schwer, die Leute waren baff, dass er darauf gewinnen konnte.«

Bald darauf, bei einem Bier in Agua Varuna mit einem Zimmermann aus Arcabuco namens Belarmino Rojas, kam Don Luís mit dem Vater eines anderen angehenden Radsportlers ins Gespräch. Juan Guzmán hegte die schönsten Hoffnungen für seinen Sohn Jhon, auch bekannt als Pistolas. Jhon war ebenfalls hin und wieder für Alcaldía de Arcabuco an den Start gegangen, war aber kein reguläres Mitglied der Mannschaft, geschweige denn deren Kapitän. Dennoch schlug Guzmán nun Luís eine Wette vor: 200.000 Pesos, dass Jhon in einem Rennen von Arcabuco zum Alto del Sote, zurück nach Arcabuco und dann hinauf nach Agua Varuna gegen Nairo gewinnen würde. Nachdem er erst vor kurzem Nairos Rad gekauft hatte, war Don Luís knapp bei Kasse, aber Belarmino Rojas streckte ihm das Geld vor und damit war das Rennen beschlossene Sache.

Rusbal saß mit Luís und Juan Guzmán im Wagen hinter den Fahrern. »Sie beide waren stolze Väter. Pistolas hatte ein besseres Rad und vernünftige Ausrüstung, aber Nairo hängte ihn vom Start weg ab.«

Danach traf sich Luís mit Belarmino Rojas, um das Darlehen zurückzuzahlen. Belarmino wies ihn an, Nairo das Geld zu geben.

»Der Junge hat es sich verdient.«

Die legendäre Wette gilt in der lokalen Folklore als Nairos erste große Bewährungsprobe, Nairo selbst aber spielt die Sache herunter. »Es war nur eine Wette zwischen zwei 15-Jährigen oder vielmehr deren Vätern. Und ich gewann.«

»Und so«, erzählte mir Rusbel Achagua, »fuhren wir nicht mehr nur zu Dorfrennen, sondern zu Wettkämpfen in der ganzen Provinz Boyacá, und Nairo begann, sich einen Namen zu machen.«

Nairos Vater fuhr zu so vielen Rennen mit, wie er konnte. Ein anderer Vater, Rodrigo Anacona, dessen Sohn Winner anderthalb Jahre älter war als Nairo, erinnert sich: »Die Rennen fanden meist auf Rundkursen statt, wir sahen sie also an uns vorbeikommen, dann liefen wir zwei oder drei Blocks weiter, wo wir sie wieder vorbeikommen sahen und anfeuerten. Trotz seiner Krücken lief Don Luís mit uns mit. Ich weiß noch, wie gerührt er war, wenn Nairo gewann. Ich fand ihn bewundernswert.«

Nairo gewann bald Rennen gegen Fahrer aus höheren Kategorien. »Sie zahlten mehr als in meiner Altersklasse. Ich wurde Dritter in einem Bergzeitfahren für Elitefahrer in Cómbita, an das sich ein Rundstreckenrennen anschloss. Einer der sportlichen Leiter beschwerte sich, weil ich erst 17 war, und sie warfen mich raus.«

Seine Preisgelder teilte er durch drei: ein Teil für seine Familie, ein Teil für Radausrüstung und ein Teil für sich selbst. Zweifellos war es in diesen Dorfrennen, gegen junge Fahrer, die vom Traum beseelt waren, den Giro, die Tour oder die Vuelta zu gewinnen, dass sich die Horizonte in Nairos Leben schwindelerregend zu erweitern begannen.

Im November 2007 wurde Nairo die Zerbrechlichkeit des Lebens vor Augen geführt, als sein Mentor Raúl Malagón auf der Straße zwischen Arcabuco und seinen Bienenstöcken in La Palma tot aufgefunden wurde. Malagón benutzte ein schweres Bäckerrad, das mit kleinen Gängen, Schutzblechen und einer Gepäckträgerkonstruktion zum Transport von Honigtöpfen ausgestattet war. Niemand fand je genau heraus, was passiert war, denkbar ist aber, dass eines der Schutzbleche das Vorderrad blockierte und ihn mit dem Kopf voraus auf die Straße warf.

Pedro Camargo erinnert sich: »Jeder im Dorf sagte: ›Diese armen Quintana-Jungs, was werden sie jetzt tun?‹«

Raúl war der erste Mensch, den Nairo in seinem jungen Leben verloren hatte. »Es traf uns hart«, erinnerte er sich, nach Worten ringend. »Wir waren Freunde. Uns verband … eine Zuneigung. Er kümmerte sich um uns und brachte uns Dinge bei, an die wir uns den Rest unserer Karriere als Sportler erinnerten.«

In ihrem Laden in Arcabuco erzählte mir Raúls Schwester Maribel: »Als Nairo nach seinem Sieg bei der Tour de l’Avenir [2010] nach Arcabuco zurückkam, sagte er in seiner Rede: ›Ich verdanke diesen Sieg jemandem, der nicht mehr hier ist.‹ Ich fing an zu weinen und schaute mich um und sah, dass alle mit mir weinten. Jeder wusste, über wen er sprach.«

Raúl Malagón hat seine Spuren nicht nur in Nairos überragender Karriere, sondern auch in der Aussprache seines Namens hinterlassen. In Arcabuco wird er ausnahmslos »Nairon« genannt. Jeder, mit dem ich mich unterhalten habe, hat ihn so ausgesprochen. Tatsächlich ergibt einer der Spitznamen, die ihm hin und wieder verpasst werden, »Nairoman«, eigentlich nur in der Diktion des Dorfes Sinn, denn das »n« sorgt für den Reim mit der spanischen Aussprache von »Ironman«. Niemand schien eine Erklärung für diese Anomalie zu haben. Ich gelangte zu der Vermutung, dass sie auf Raúl zurückging, dessen Neffe, der Sohn seiner Schwester Maribel, Byron hieß. Vielleicht fügte er unabsichtlich das abschließende »n« hinzu, wenn er im Dorf angeregt von seinem erstaunlichen Schützling erzählte – Nairo quasi als Variation von Byron – und, mitgerissen von seiner Emotionalität, tat es ihm das ganze Dorf gleich.

Hernán Darío Casas war Assistenztrainer der Bahnrad-Mannschaft von Boyacá, als er Nairo zum ersten Mal begegnete:

Es war an einem windigen Tag Anfang 2008. Ich kam auf meinem Motorrad aus Duitama und da war er. Ich sagte: »Hey, mijo [eine vertrauliche Anrede, wörtlich ›mein Sohn‹]. Geh raus aus dem Wind und ich begleite dich nach Tunja.« Ich fuhr ein recht flottes Tempo, aber er hatte kein Problem, mir zu folgen. Er teilte mir mit, woher er kam, und ich lud ihn auf die Bahn in Duitama ein.

Als ich nach Hause kam, sagte ich zu meinem Vater: »Papa, ich bin einem Jungen begegnet, negrito, negrito, negrito [soll heißen ›klein und sehr dunkelhäutig‹], und der wird es zu was bringen.« Er war ernst, selbstsicher, stand seinen eigenen Mann. Man sah den Ehrgeiz.

Angeleitet von Hernán, begann Nairo, auf der Bahn zu trainieren und Rennen zu bestreiten. Beim kolumbianischen Bahnpokal in Duitama im März 2008 nahm er am Punktefahren teil.

»Nairo hatte einen Rennanzug und ein Scheibenrad«, erzählte mir Hernán Casas, »und er war mit beidem vollauf zufrieden. Aber als ich an seinem Rad eine Übersetzung von 51x14 montierte, protestierte er. ›Nein, Profe [die Standardanrede jedes kolumbianischen Sportlers für seinen Trainer, abgeleitet von Profesor], geben Sie mir ein 52er, ich komme schon zurecht.‹

›Nein, mijo, auf der Bahn kommt es auf Kadenz und Agilität an. Keine Sorge.‹«

Bei den ersten Sprints fuhr Nairo nur hinterher. Dann, mittels Handzeichen und Pfiffen, wies Hernán Casas ihn an, zu attackieren, hielt ihn aber davon ab, einen Rundengewinn herauszufahren. Sprint um Sprint holte Nairo die volle Punktzahl und übernahm die Führung, bevor er in eine Gruppe ging und das Feld noch überrundete.

Es war eine seiner seltenen Annäherungen an die etablierten Teams und Strukturen, zu denen Nairo im Allgemeinen gern eine gewisse Distanz wahrte. Nur widerwillig war er der Radsportschule von Tunja beigetreten, die von einer örtlichen Druckerei namens Ediciones Mar gesponsert wurde, um seine Rennlizenz zu erhalten. Im Grunde hielt er das ganze Lizenzierungssystem für Nepp.

»Um vom Verband eine Lizenz zu bekommen, muss man der Liga angehören, und um der Liga anzugehören, braucht man einen Club, daher erhoben die Clubs hohe Mitgliedsbeiträge und man bekam dafür nichts außer ein Renn-Outfit, das mit dem Namen des Sponsors übersät war. Sofern man nicht einen gewissen ökonomischen Stand hatte« – sprich, es sich leisten konnte, jemanden zu schmieren – »war es schwer, irgendwo unterzukommen, wenn man keiner der großen Namen war. Auf mich traf weder das eine noch das andere zu, daher zog ich es vor, mich herauszuhalten.«

Stattdessen fuhr er einfach für den Meistbietenden. Infolgedessen gibt es von ihm Fotos in den Trikots vieler verschiedener Mannschaften. Nairos Unwille, sich anzupassen, ließ bereits etwas von dem erwachsenen Mann erahnen, der sich aktiv für die Belange der Landbevölkerung einsetzte und es sogar mit dem Radsportverband selbst aufnahm.

Insbesondere schloss er sich nicht dem größten Rennstall in Tunja an, dem Team Chocolate Sol, für das Maurico Soler, der bei der Tour de France 2007 eine Etappe und die Bergwertung gewann, 2001 bei der Vuelta del Porvenir triumphiert hatte.

»Chocolate Sol holte Fahrer aus ganz Boyacá und führte wahre Kriege in den Rennen«, erinnert sich Dayer Quintana. »Nairo war oft auf sich allein gestellt und setzte sich gegen eine ganze Chocolate-Sol-Mannschaft aus acht oder neun Fahrern durch, darunter Talente wie Michael Rodríguez, Edward Beltrán und Darwin Pantoja.«

Nairo verstand sich jedoch nicht mit dem Manager des Teams, Serafín Bernal. »Ich mochte seinen Charakter nicht oder die Art, wie er andere Menschen behandelte, deswegen wollte ich nicht für seine Mannschaft fahren. Und er mochte mich auch nicht.«

Seine erste Reise ins Ausland trat Nairo dennoch im Dienste von Chocolate Sol an. Im Juni 2008, mit 18, machte er sich mit seinem getreuen, schweren Rad auf dem Rücken von zu Hause auf und nahm den Bus nach Cúcuta an der Grenze, um sich mit einem Teamwagen zu treffen, der auf dem Weg in die nahe gelegene venezolanische Stadt San Cristóbal war, und die Volta à Venezuela der Junioren zu bestreiten.

Für dieses eine Rennen hatte Serafín Bernal einen zusätzlichen Sponsor aufgetan, ein Sportartikelgeschäft aus Cúcuta namens Zapatillas Ulloa. Nairos Onkel José, der Bruder seines Vaters, Busfahrer in Cúcuta, hatte dafür gesorgt, dass Nairo Teil des Deals war. Es war eine seltsame Vereinbarung und sie stand sinnbildlich für Nairos Unabhängigkeitssinn: In der Renndokumentation werden seine Teamkollegen als Fahrer von Zapatillas Ulloa – Chocolate Sol ausgewiesen. Neben Nairos Name hingegen steht Ulloa Deportes.

Man gab ihm für das Rennen ein moderneres, leichteres Rad. Es brach ihm das Herz, auf seine eigene Maschine zu verzichten. Dennoch verhalf er seinem Kapitän Heiner Parra zum Gesamtsieg, während er selbst locker in die Top Ten fuhr und Zweiter im Zeitfahren wurde.

Allerdings hatte er nicht die Erlaubnis seiner Schule eingeholt, zu dem Rennen fahren zu dürfen. Sein Sozialkundelehrer Leonardo Cárdenas zeigte mir das Klassenzimmer, in dem Nairo, ganz hinten an der Wand, in zweiter oder dritter Reihe, sein Pult hatte.

»Don Luís kam, um mit dem Schulleiter zu sprechen, aber der antwortete, er könne die Reise nicht genehmigen. Luís sagte zu ihm: ›Zu spät, er ist schon fort.‹«

Hinterher ließ ihn sein Sportlehrer in der Prüfung durchfallen und der Rektor forderte ihn auf, in einer öffentlichen Ansprache um die Vergebung seiner Klassenkameraden zu bitten. Stattdessen zog Nairo sie mit Erzählungen von seinem Abenteuer in den Bann, unter anderem wie er den Kampf gegen eine Gruppe venezolanischer Fahrer gewann, die ihn während des Rennens attackierten.

»Er war kein Dummkopf«, sagt sein alter Lehrer Leonardo Cárdenas. »Er ließ sich nicht ins Bockshorn jagen. Er wurde nie drangsaliert. Er war wohlerzogen, aber er war kein Feigling. Und er war edelmütig.«

Ungeachtet dieser Unstimmigkeiten schätzte Nairo seine alte Schule sehr und besucht sie noch heute regelmäßig, um sich mit den Kindern zu unterhalten. Die Prüfung in Sport bestand er allerdings nie.

Etwa zu der Zeit hörte Nairo auf, freitags und sonntags auf den Markt in Tuta und Tunja zu fahren, und fing etwas Neues an: »Wir bauten daheim im Laden Öfen ein und ich begann, Brot zu backen, wenn ich von der Schule heimkam. Ich bediente bis abends um zehn oder elf Uhr an der Theke, dann ging ich wieder an die Öfen und buk für den nächsten Tag.«

Seinen Schlafgewohnheiten war das nicht eben förderlich. »Als ich mit dem Radsport anfing, stand ich oft bis vier Uhr morgens in der Backstube und um sechs machten wir uns auf den Weg zum Ort, wo ich Rennen fuhr.«

Hernán Casas erzählte mir: »Mein Vater war Bäcker, also fragte Nairo ihn, wie man das machte, und mein Vater zeigte es ihm.«

Seit jener Zeit ist Nairo ein begeisterter und versierter Koch in der heimischen Küche.

Einen Monat nach seiner Reise nach Venezuela, am 20. Juli 2008, machte Nairo sich auf den Weg in die Stadt Sogamoso, 70 Kilometer nordöstlich von Tunja gelegen, um das alljährliche Rennen am Unabhängigkeitstag zu bestreiten. Dort sprach er Jenaro Leguízamo an. Gebürtig aus Sogamoso, war Jenaro bis 1991 als Domestik für Café de Colombia gefahren, bevor das Sponsoring eingestellt wurde und der kolumbianische Radsport eine zehn Jahre währende Talfahrt erlebte. Er war ins Trainergeschäft eingestiegen, bevor er einen Abschluss als Sportlehrer machte und in Boyacá Pionierarbeit in Sachen Sportwissenschaft leistete. 2008 hatte Leguízamo bei Colombia Es Pasión als Teamtrainer angeheuert.

Zehn Jahre später, in seinem Arbeitszimmer in dem Haus, in dem er aufgewachsen war, erinnerte sich Jenaro an den Moment, als der schüchterne, entschlossene Bauernjunge an ihn herantrat.

»Professor Jenaro, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Ich bestreite heute ein Rennen und in zwei Wochen wieder. Ich möchte, dass Sie mir zusehen und mir sagen, ob sie meinen, dass ich etwas tauge.«

Jenaro wurde neugierig. »Bei anderen Fahrern hieß es: ›Trainer, ich brauche einen Vertrag.‹ Bei Nairo hieß es: ›Sagen Sie mir, ob ich etwas tauge.‹ Er war schon immer etwas anders.«

Nairos Resultat im Rennen am 20. Juli ist in Vergessenheit geraten, aber nicht seine Leistung eine Woche später im Clásico Club Deportivo Boyacá, einem dreitägigen Rennen bestehend aus einem Zeitfahren und zwei Bergetappen. Es war das Heimrennen von Chocolate Sol, und Nairo bekam es mit deren Kapitän Darwin Ferney Pantoja zu tun, sieben Monate jünger als er, aber bereits Gewinner der Vuelta del Futuro 2007, einem nationalen Etappenrennen für 15- und 16-Jährige.

Im windigen Eröffnungszeitfahren wurde Nairo nur Sechster. Auf der zweiten Etappe belegte er Platz zwei hinter Pantoja, der mit 37 Sekunden Vorsprung das Trikot des Gesamtführenden übernahm. Die letzte Etappe, von Moniquirá nach Tunja, umfasste den Anstieg, den Nairo jeden Tag nach der Schule bewältigte. Er attackierte gleich zu Beginn der Steigung und hängte Pantoja ab. In Vereda La Concepción warf seine Mutter Eloísa Rosenblätter vor ihm auf die Straße, als er vorbeifuhr. Rusbel Achagua hielt das Geschehen vom Fahrersitz eines roten Chevrolet Jimny aus, der dem Büro des Bürgermeisters gehörte, per Videokamera für die Nachwelt fest, während der ergriffene Don Luís tränenüberströmt aus dem offenen Fenster lehnte und seinen Sohn mit »Auf geht’s, mi chinito. Gut so, mi negrito« anfeuerte. Nairo gewann die Etappe mit fast zwei Minuten Vorsprung.

Als Solist erreichte Nairo die Plaza Bolívar von Tunja und gewann die Etappe, das Gesamtklassement sowie die Berg- und Sprintwertung. Das Video und das Trikot des Siegers, das heute gerahmt an seiner Wand hängt, zählen zu Rusbel Achaguas wertvollsten Besitztümern.

Nachdem er ganz allein das stärkste Team der Provinz Boyacá demontiert hatte, einschließlich des im ganzen Land gefeierten Darwin Pantoja, eröffneten sich Nairo ganz neue Möglichkeiten.