Читать книгу Mein Schmetterlingsjahr - Peter Henning - Страница 9

ОглавлениеIch habe das Fliegen nie gemocht. Nicht weil ich Flugangst hätte. Sondern weil ich jedes Mal, wenn ich eine Maschine besteige, hinterher das Gefühl habe, betrogen worden zu sein.

Das erste Mal hatte ich dieses Gefühl, nachdem ich als 15-Jähriger mit einer Propellermaschine des Typs „Vickers Viscount“ nach Birmingham geflogen war, um meine ganz in der Nähe, in Sutton Coldfield, lebende Tante Martha und ihren Mann Charlie zu besuchen. Als ich in Birmingham ausstieg, fühlte ich mich genau wie nach meiner Blinddarmoperation, die ich im Alter von sieben Jahren über mich ergehen lassen musste und bis heute mit einem dunklen Fleck in meiner Erinnerung verbinde, mit einer schmerzhaften Gedächtnislücke, einer Leerstelle: Das Stück Lebensfilm zwischen Betäubung und Erwachen aus der Narkose fehlt. Als hätte es jemand herausgeschnitten und die beiden neuen Enden wieder miteinander verbunden.

Genauso geht es mir, als ich nun auf dem Vorplatz des Flughafens „Aristarchos“ auf Samos im Licht stehe, geblendet von der hell strahlenden Februarsonne die Augen mit der Hand beschirme und um mich her Autohupen und griechisches Palaver erklingen. Wieder bin ich von einem knapp siebenstündigen Flug mit Zwischenstopps in München und Athen um das Gefühl einer schrittweisen Annäherung gebracht worden.

Ich habe ein mich mehrere Jahre in Atem haltendes Romanprojekt glücklich, aber ziemlich erschöpft beendet und bin nun voller Hoffnung, die entstandene Leere mit neuen, belebenden Eindrücken zu füllen. Doch nicht in Form einer jähen Fluchtbewegung über wechselnde Landesgrenzen hinweg und zu neuen Schauplätzen hin, sondern im gemächlichen Rhythmus derer, die ich ausgiebig beobachten zu können hoffe: die bisweilen mit geradezu hypnotisierender Langsamkeit dahinflatternden Apollofalter, Weißen Waldportiers und kroatischen Berghexen, deren Lebensräume auf meiner Europakarte rot eingezeichnet sind. Was mir vorschwebt, ist eine Wiederentdeckung der Langsamkeit nach der zehrenden Hektik und Betriebsamkeit der letzten Jahre.

Als am 4. Juli 1837 in Mittelengland die ersten dampfbetriebenen Eisenbahnen der „Grand Junction Railway“ den Betrieb aufnahmen, scheuten viele davor zurück, die stählernen Waggons zu besteigen, weil sie glaubten, durch die für damalige Verhältnisse irrwitzig hohe Geschwindigkeit körperlich Schaden zu nehmen. Vielfach wurden Bedenken, ja wurde die Furcht geäußert, das menschliche Gehirn könne die rasche Vorwärtsbewegung nicht nachvollziehen und werde dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Ich kann die Männer und Frauen, die das dachten und fühlten, verstehen, denn wer reist, will es bewusst und sehenden Auges tun und nicht mit einem jähen Sprung oder Sturz durch die Zeit.

Seit meinem Flug mit der „Vickers Viscount“ verabscheue ich das Birmingham-Gefühl, denn es verwirrt mich, statt mich langsam auf mein Ziel einzustimmen. Bei meiner Expedition quer durch Europa werde ich das Fliegen, wenn es sich machen lässt, vermeiden und stattdessen mit dem Schiff oder dem Zug reisen.

Aus der klirrenden Kölner Kälte mit Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt bin ich ziemlich abrupt in die östliche Ägäis verpflanzt worden, wenn man sich vergegenwärtigt, dass unsere Maschine eine Strecke von 2218 Kilometern in gerade einmal einem halben Tag zurückgelegt hat. Zu Hause blühen Eisblumen an meinen Fensterscheiben, während die Leute hier in leichter Sommerkleidung herumlaufen. Es ist zwar erst Februar. Trotzdem wirkt bereits alles frühlingshaft mit all den betörenden Farben und Gerüchen. Noch in der Ankunftshalle des Flughafens tausche ich mein Sweatshirt und meine Jeans gegen Shorts und T-Shirt und meine schweren Lederstiefel gegen ein Paar leichte Vans.

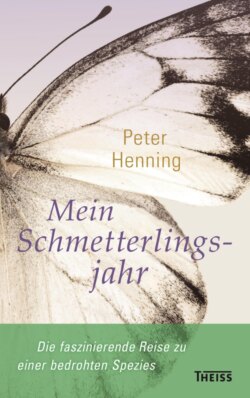

Ich bin nach Samos gekommen, um den Griechischen Apollofalter (Archon apollinus) aufzuspüren, den Falschen Apollo, wie er auch genannt wird. Einen ganz besonderen Vertreter seiner Gattung, der in warmen Jahren schon im Februar auf der Insel anzutreffen ist. Mit Vorliebe besucht er die steinigen Hänge lichter Weinberge und windgeschützte, von Felsplatten durchsetzte Olivenhaine, die er als Sonnenbänke nutzt. Denn der Falsche Apollo ist ein stiller Genießer, der mit einer Spannweite von 54 bis 60 Millimetern nicht zu den Riesen unter den europäischen Tagfaltern zählt. Aufgrund seines hybriden, unverwechselbaren Aussehens wirkt er, als habe man einen „echten“ Apollofalter (Parnassius apollo) mit dem kleineren Osterluzeifalter (Zerynthia polyxena) gekreuzt.

Der Falsche Apollo, der in seinem Äußeren stark den „echten“ Apollos der Gattung Parnassius ähnelt, also zum Beispiel dem Apollofalter oder dem Schwarzen Apollo (Parnassius mnemosyne), und wie diese zur Familie der Ritterfalter (Papilionidae) gehört, zählt zu den Frühstartern ins Jahr.

Seine Heimat Samos ist der kleinasiatischen Küste vorgelagert, ein Eiland mit zahllosen, oft in Buchten gelegenen Stränden und terrassenförmig ansteigenden Hügeln, die sich wie Schutzwälle gegen das ruhelos heranstürmende Meer erheben. Seit Jahrhunderten hat man sich hier auf den Anbau von Wein und den Handel mit Rosinen und Olivenöl spezialisiert, irgendwann kam der Tabak hinzu. Im Zweiten Weltkrieg war die Insel von italienischen Truppen besetzt. 1946 kam es zum griechischen Bürgerkrieg, er schwächte die ohnehin schon erschöpfte Wirtschaft noch mehr und Samos litt unter der bald einsetzenden Auswanderung. Erst mit dem Ende der Militärdiktatur 1974 begann ein neuer Aufschwung und durch den in den 1980er-Jahren einsetzenden Tourismus avancierte Samos zu einem beliebten Urlaubsziel, denn es herrschen milde, regenreiche Winter und trockene, warme Sommer vor. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei angenehmen 19,3 Grad. Jetzt, im Februar, ist die Quecksilbersäule schon auf 18 Grad geklettert, ideal für einen wie den Archon apollinus, der es liebt, immer wieder von Flugpausen unterbrochen im Sonnenschein die blütenreichen Hänge und Haine zu besuchen.

Das Taxi bringt mich in einer knapp zehn Kilometer langen Fahrt über gewundene Straßen ins „Kerveli Village“. Das Hotel erweist sich als einladendes, vor den Hang gebautes weißes Landhaus, in dem ich ein helles großzügiges Zimmer mit Meerblick beziehe. Um diese Jahreszeit ist es kein Problem, auf Samos ein Zimmer zu mieten. Als ich am offenen Fenster stehe und aufs Meer blicke, kann ich mein Glück kaum fassen: Ich bin der lähmenden Unwirtlichkeit der Kölner Kälte tatsächlich entronnen und im Herzen der frühlingshaften Schönheit Griechenlands angekommen.

Die Farben sind hier anders. Kräftiger, leuchtender. Das Gras ist grüner, der hohe Himmel von einem ungleich intensiveren, irisierenden Blau. Und der von knorrigen Eichen, Kiefern und Zypressen durchsetzte Strand besitzt den gleichen Curry-Ton wie der Staub, der zum offenen Seitenfenster hereingeweht kam, als wir mit dem Taxi aus der Stadt hinausfuhren, die asphaltierten Straßen verließen und in Richtung Kerveli in die Hügel vordrangen.

Nachdem ich mich in meinem Zimmer eingerichtet habe, nehme ich an einem der weiß gedeckten Tische auf der überdachten Steinterrasse Platz, bestelle gekühlten Weißwein und Wasser, Schafskäse und Oliven. Um die Frühblüher, welche die Terrasse säumen und sich aus schweren Kübeln erheben, flattern mehrere Kleine und ein Großer, in unseren Breiten leider stark zurückgegangener Kohlweißling (Pieris rapae bzw. Pieris brassicae), Sommerboten, die sich aus ihren Winterquartieren vorzeitig ans Licht gewagt haben. Und sogar ein Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum) zeigt sich. Dieser kleine wendige Wanderfalter, der im Juni auch in deutschen Städten an den Balkonblumen anzutreffen ist, lässt den flüchtigen Beobachter unweigerlich an einen schwirrenden Kolibri denken, wenn er scheinbar reglos in der Luft steht und mit seinem fadendünnen Rüssel den Nektar aus der Blüte saugt. Die den behaarten, keilförmigen Hinterleib zierenden, an die Schwanzfedern von Tauben erinnernden Haarpinsel geben dem faszinierenden hummelartigen Falter seinen klangvollen Namen.

Am nächsten Morgen gegen halb zehn laufe ich über die steil zum Meer hin abfallende Steintreppe hinunter zur Bootsanlegestelle. In der kleinen Bucht dümpeln ein paar Einmaster. Ich ziehe die Schuhe aus und wate ein Stück ins Meer hinein. Eine halbe Stunde später breche ich in die nahen Hügel auf, um den Falschen Apollo aufzuspüren.

Wer Schmetterlinge beobachten will, muss Zeit haben und sich darauf einstellen, dass der Aufwand oft nicht im Verhältnis zu dem gewünschten Resultat steht. In Jugoslawien, in der Nähe von Split, habe ich mir vor Jahren erfolglos neun Augustnächte um die Ohren geschlagen, um einen Windenschwärmer (Agrius convolvuli) vor das Objektiv meiner Kamera zu bekommen. Geduld ist eine Grundvoraussetzung für das Studium von Schmetterlingen in ihren natürlichen Lebensräumen, Forscherglück eine andere.

Und zimperlich sein sollte man auch nicht. Ich habe in den französischen Alpen bedrohlichen, jäh aufzuckenden Blitzgewittern getrotzt, bin nur mit kurzen Hosen und Wanderstiefeln bekleidet der Länge nach in hüfthohe Brennnesselstauden gefallen und in Stacheldrahtzäunen hängengeblieben. Ich bin in Kroatien auf abschüssigen Geröllfeldern gestürzt und habe mir in einem südspanischen Steinbruch eine Gehirnerschütterung zugezogen bei dem Versuch, einem Segelfalter (Iphiclides podalirius) nachzustellen. Doch meiner Liebe zu den Schmetterlingen konnten meine Hautabschürfungen, Verstauchungen und Risswunden nicht im Mindesten schaden. Denn auch für Schmetterlingsjäger gilt, was der Schriftsteller Peter Rühmkorf einst im Hinblick auf das Schreiben postulierte: „Wer sich nicht ruiniert für seine Leidenschaft, aus dem wird nichts!“

Mit der Zeit habe ich gelernt, meine Umgebung zu „lesen“ und Raupen an den Fraßspuren zu erkennen, die sie als „Fingerabdrücke“ an ihren Futterpflanzen hinterlassen. Lautlos wie die Indianer in den Cowboyfilmen meiner Jugend bewege ich mich durchs freie Gelände und schleiche mich an, um zum Beispiel einen Kaisermantel (Argynnis paphia), diesen prächtigen Liebhaber des Halbschattens, auf einer Distelblüte zu erhaschen. Der Kaisermantel bevorzugt Waldränder und Waldwege, in deren Zwielicht er mit Vorliebe Distelhaine anfliegt.

Zum erfolgreichen Beobachten gehört oft minutenlanges Stillstehen, das im besten Fall zu einem Verschmelzen mit der Umgebung führt, damit der flüchtige Besucher nicht durch einen unbedachten Tritt auf einen knackenden Ast in die Flucht geschlagen wird. Schmetterlinge sind sehr scheu und mit einem feinen Sensorium ausgestattet. Ihre Facettenaugen sind aus vielen Tausend Augenkeilchen zusammengesetzte Sinnesorgane, deren Einzelwahrnehmungen sich zu einem mosaikartigen Gesamtbild vereinigen, das die Entomologen „musivisches Sehen“ nennen. Und obgleich der Gesichtssinn von Schmetterlingen nicht besonders gut entwickelt ist und ihre Sicht nur wenige Meter weit reicht, vermögen sie Farben gut zu unterscheiden und selbst kleinste Regungen wahrzunehmen. Schon mein über den Waldboden huschender Schatten reicht aus, um einen Falter, der graduelle Veränderungen der Lichtverhältnisse und Hell-Dunkel-Kontraste sensibel registriert, zu verscheuchen. Die bewimperten, gefiederten, sägezahnartigen, keulen- oder knopfförmigen Fühler, eigentlich Träger des Geruchssinns, sind auch für auch Schall- und Erschütterungsreize empfindlich.

Das nervöse, feinnervige Wesen der Schmetterlinge, die sich in einem latenten Alarmzustand befinden, verlangt ein Maximum an Einfühlungsvermögen, will man ihr Studium mit Gewinn betreiben. Doch nach mehr als 50 Jahren Falterbeobachtung weiß ich ihre Verhaltensweisen zu deuten. Ich kann einen Falter bereits aus großer Entfernung allein daran erkennen, wie er fliegt. Denn so unverwechselbar die Flügelzeichnung jedes einzelnen ist, so spezifisch ist seine Art, sich fortzubewegen. Sogar ein über sonnenwarmes Gemäuer huschender Schatten verrät mir, wer da hinter mir vorbeigeflogen ist. Ihre in Tausenden von Stunden studierten Bewegungen sind mir vertraut: ihre Sturzflüge, ihr Segeln, Schweben, Gleiten, Flattern und Schwirren. Ich weiß, dass das plötzliche, arttypische Flügelzucken eines Schwalbenschwanzes (Papilio machaon), der an einer Schlüsselblume saugt, seinen jeden Moment einsetzenden Weiterflug ankündigt. Und ich kann vorhersagen, wann ein Großer Schillerfalter (Apatura iris), der minutenlang über einer vom Sommerregen zurückgelassenen Pfütze auf einem Waldweg kreist, bereit ist, sich an ihrem Rand niederzulassen, um zu trinken. Ich kenne ihre Finten und Tricks, ihre Verstellungen und kleinen Täuschungsmanöver.

Der Falsche Apollofalter, dem ich auf der Spur bin, ist, wie auch sämtliche echten Apollofalter, kein guter Flieger und neigt nicht zu Geschwindigkeitswechseln. Er ist seinem Wesen nach geduldig und gehört zur Gruppe der Stoiker unter den Ritterfaltern. Sein Flug gleicht einem ungelenken Dahintaumeln. Drei, vier Flügelschläge und der Falter sinkt wie betrunken hinab, ehe er sich wieder aufschwingt und weiterflattert. Längere Strecken sind seine Sache nicht. Zudem gilt er als standorttreu. Darin erinnert er an den Baumweißling (Aporia crataegi), dessen Flügel ein ähnlich markantes Adergeflecht durchzieht, was leicht zu Verwechslungen mit dem ebenfalls sehr ähnlichen Schwarzen Apollofalter führen kann. Doch während der Baumweißling mit Vorliebe ruhelos weitgestreckte Berghänge erkundet, begnügt sich der Falsche Apollo mit gemächlichen Rundflügen in eng begrenztem Radius. Das macht seine Beobachtung relativ einfach, sofern man seine Reviere kennt.

Die Grundfarbe seiner glasigen Vorderflügel, der sogenannten Subcosta, ist ein verwaschenes marmoriertes Weißgrau. Sie wirken transparent und pergamentartig, weil ihre Beschuppung so spärlich ist, als hätten sie diese in schweren Stürmen fast völlig eingebüßt. Die Flügel sind gesäumt von zwei schwarzen, hell durchbrochenen Balken, an deren Enden jeweils zwei orangefarbene Einschlüsse leuchten. Die ungleich helleren, cremefarbigen Hinterflügel werden eingefasst von schwarzen, roten und blauen Punkten, die der Erscheinung des Falschen Apollo etwas Majestätisches verleihen.

Seine dunklen, walzenförmigen und mit rot gepunkteten Querstreifen versehenen Raupen, die denen der echten Apollofalter stark ähneln, fressen an verschiedenen Pfeifenblumenarten der Familie Aristolochiaceae, etwa an der Großen oder auch an der Gewöhnlichen Osterluzei, weshalb der Archon apollinus auch Osterluzei-Apollo genannt wird. Seine als Jungraupen in Verbänden, später vereinzelt lebenden Raupen zeigen ein für Ritterfalterraupen untypisches Fressverhalten, weil sie das zunächst kunstvoll mit einem Seidenfaden umsponnene Blatt, in dem sie sich vor Fressfeinden verbergen, komplett verzehren, um danach sogleich ein neues Gespinst aus einem anderen Blatt zu erstellen. Ein an sich unnötiger Aufwand, da die Tiere schon durch ihre auffallend bunte sogenannte „Warnfärbung“ den Fressfeinden ihre Unverdaulichkeit unmissverständlich anzeigen. Warum sie dieses Versteckspiel trotzdem treiben? Ein bislang ungelüftetes Geheimnis der Natur.

Als ich gegen Mittag die erste Rast einlege, steht die Sonne fast senkrecht über dem Meer. Die Nadelbäume verströmen ihr herbes Narkotikum, das für mich ein Sinnbild des Südens ist, seit ich das erste Mal als 6-Jähriger durch die Pinienwälder Kroatiens gestreift bin. Doch was ich bisher gesehen habe, sind ausschließlich Kohlweißlinge, Rundaugen-Mohrenfalter (Erebia medusa) und Distelfalter (Vanessa cardui), die auf Samos ihre Zwischenquartiere bezogen haben.

Die eigentliche Heimat der Distelfalter liegt in Afrika, nördlich der Sahara, von wo aus sie im zeitigen Frühjahr in großer Zahl das Mittelmeergebiet aufsuchen, um sich dort fortzupflanzen. Diese emsigen, nimmermüden Wanderer legen riesige Distanzen zurück und sind ab Mitte Mai auch bei uns häufig zu beobachten, wo sie manchmal zwei Nachfolgegenerationen ausbilden. Vom Falschen Apollofalter aber keine Spur.

Am frühen Nachmittag dann, in der Nähe eines terrassenförmig zum Meer hin abfallenden Olivenhains, ist es endlich soweit: Ein männlicher Falter nähert sich. Der Falsche Apollo kommt geradezu verträumt angeflogen, gleitet in dem für ihn typischen Gaukelflug von Blüte zu Blüte und öffnet und schließt die Flügel, wenn er saugt. In den gängigen Bestimmungsbüchern ist ein Steckbrief dieses Falters nicht zu finden. Auch ich habe lange nichts von seiner Existenz gewusst, bis ich zufällig im Rahmen der Recherche für meinen Roman Die Chronik des verpassten Glücks auf Fotos des ungewöhnlichen Hybriden stieß.

Nun genießt das Exemplar ruhig den Nektar, ohne sich an meiner aufdringlichen Anwesenheit zu stören, denn ich wage mich mit meiner Handykamera bis auf wenige Zentimeter heran. Eifrig weidet der Falter die gelben und rosafarbenen Blüten ab – ein Wesen ganz in seinem Element und ich sein staunender Zuschauer! Bis ihn plötzlich eine fühlbar vom Meer heraufkommende Böe erfasst, ihn auf unsichtbaren Wellen davonträgt und die Terrassen hinabwirbelt, wo er auf ebenso zauberische Weise vor dem magisch heraufleuchtenden Meeresblau verschwindet, wie er mir eine Viertelstunde zuvor erschienen war.

In Andorra, am Fuß der Pyrenäen, hätte mich die kopflose Jagd nach einem Hochalpen-Apollos (Parnassius sacerdos) fast das Leben gekostet. Viktor und ich hatten Ende der 1970er-Jahre, unweit einer von dichten Eichenbeständen gesäumten Gebirgsschlucht ein wunderbares Exemplar gesichtet. Schnell flatternd hatte es unseren Weg gekreuzt.

Sofort nahmen wir seine Verfolgung auf. Bis an den Rand der engen, sich trichterförmig vor uns öffnenden Schlucht, in deren Tiefe von schätzungsweise 100 Metern ein Gebirgsbach über steinigen Untergrund rauschte. Über den Abgrund führten notdürftig verlegte Baumstämme, welche die beiden Trichterkanten der etwa 20 Meter breiten Schlucht miteinander verbanden. Zweifellos eine reizvolle Herausforderung für erprobte Hochseilartisten – nicht aber für einen 54 Jahre alten Mann, der sich eben von den Folgen eines Herzinfarkts erholt hatte, und einen 14-jährigen Jungen, der bis dahin nicht gerade durch besonderen Mut aufgefallen war.

„Komm!“, rief Viktor und sprang beherzt auf den Stamm, in der einen Hand seine brennende filterlose Reval, in der anderen das Fangnetz. „Den kriegen wir!“

„Nein, nicht!“, ertönten hinter uns die entsetzten, verzweifelten Rufe meiner Großmutter. „Um Gottes willen! Nein! Stopp, Peter!“

Doch da stand ich bereits, gehorsam wie ich war, wenn Viktor mir etwas befahl, auf dem Stamm und setzte ängstlich ein Bein vor das andere. In der Schlucht das stete Rauschen des Wassers.

„Sieh nicht runter!“, rief Viktor und balancierte vor mir scheinbar unbeeindruckt über die Stämme. Dass er Angst gehabt hatte, gestand er mir erst Jahre später.

Sekundenlang war da nur noch das heftige Pochen meines Herzens, das mir bis zum Hals hinauf schlug und den Atem nahm. Über mir der strahlend blaue, gleichgültige Himmel. Unter mir der reißende Bach. Und hinter mir die Schreie meiner Großmutter. Die letzten paar Meter hinüber legte ich wie in Trance zurück.

Den Apollo haben wir übrigens erwischt, er war lange eines der Prunkstücke meiner Sammlung. Doch stärker als der Fang ist mir bis heute der gefährliche Balanceakt in Erinnerung geblieben. Wir hätten beide umkommen können.

„Macht das nie wieder!“, sagte meine Großmutter hinterher im Wagen. „Nie wieder! Habt ihr verstanden?“

Wir versprachen ihr, zukünftig vorsichtiger zu sein. Gehalten haben wir unser Versprechen natürlich nicht. Das Ganze ist inzwischen mehr als 40 Jahre her. Viktor und meine Großmutter leben nicht mehr. Und meine Sammlung habe ich vor Jahren verschenkt.

An diesem ersten Nachmittag auf Samos aber erlebe ich wieder, was keiner je so treffend und betörend beschrieben hat wie der große russische Schriftsteller Vladimir Nabokov. Der Autor von Lolita wohnte mit seiner Frau Vera fast 16 Jahre lang in dem mondänen Hotel „Montreux Palace“ am Genfer See. Von dort brach er mit den ersten wärmeren Tagen des Jahres in die nahen Berge auf, sein Fangnetz in der Hand. Anfang der 1970er-Jahre, notierte er: „Und am meisten genieße ich die Zeitlosigkeit, wenn ich – in einer aufs Geratewohl herausgegriffenen Landschaft – unter seltenen Schmetterlingen und ihren Futterpflanzen stehe. Das ist Ekstase, und hinter der Ekstase etwas anderes, schwer Erklärbares. Es ist wie ein kurzes Vakuum, in das alles strömt, was ich liebe.“

Das Besondere, das Schmetterlingsbeobachter seit Jahrhunderten immer neu elektrisiert, ist im Grunde unsagbar. Nabokov, der Zauberer, kam diesem eigentlich Unaussprechlichen mit seinen Worten so nah wie kein Zweiter.

Zufrieden trete ich den Rückweg ins Hotel an. Morgen, so nehme ich mir vor, werde ich in die Hügel zurückkehren, um weitere Apollos aufzuspüren.